2000-2020年基于土地利用变化的生境质量时空动态演变

——以武汉城市圈为例

2022-11-09路亚方李红波

路亚方, 李红波

(华中农业大学 公共管理学院, 武汉 430070)

生境质量直接决定山水林田湖草一体化生态保护和修复成效的微观基础,生境质量降低不仅是水、土、生等要素的退化问题,相应将会产生国土空间生态结构-过程失衡及其累积效应下的服务功能退化和系统性生态修复问题,宏观表征为景观格局破碎、生态过程阻断与环境自净化能力衰减。生境质量即区域生态环境为所有生物提供的适合其生存的能力水平高低[1-2],是生物环境栖息地条件优劣的重要评判标准,可以有效地反映区域生物多样性的复杂性[3],例如,生境质量逐渐退化或丧失将会致使生物多样性降低[4]。生境质量的优劣可以衡量生物种群在未来时间段内是否可持续发展[5-7]。而人类活动频繁将影响土地类型之间的相互转换,改变区域土地利用结构,进而直接或间接影响生境质量。

目前,对土地利用变化与生境质量的研究成果主要分为4类:一是基于土地利用变化和景观类型指数的方法,通过对研究区遥感影像和实地调查,将二者与生境质量结合分析,进而探究土地类型变化的复杂性对区域生境质量的影响,如黄木易等[8]对皖西大别山的土地利用景观格局和生境质量二者之间的耦合关系进行研究。任涵等[9]在土地利用数据的基础上加入地形起伏度因素对太行山淇河流域的生境质量变化情况进行阐述。二是将未来时间点与过去相结合,重塑以前或者预测未来情况下区域土地利用与生境质量的变化情况。如张学儒等[10]反推过去时期的土地利用空间变化,回顾泛长三角区域土地利用与生境质量的空间格局变化情况。武丹等[11]模拟未来(2030年)土地利用情景下,估算获取宁夏中部干旱区未来生境质量结果。三是基于调查数据和模型,评价区域土地利用情况和生境质量高低,如Lorenzo[12]、Terrado[13]等评估意大利自然保护区在不同保护规划情景下的土地利用与生境质量情况。四是基于某一因素,探讨其对生境质量影响,如周亮等[14]运用探究黄土高原人口密集区不同区域城镇化对土地利用和生境质量的影响,解析各影响因素的内在机制。

以往文献充实了对于区域土地利用和生境质量的研究,对于全面而深入地认识土地利用和生境质量有重要意义。武汉城市圈是长江中游经济带种三大城市圈之一,在社会经济发展、自然地理位置和生态资源保护等方面均具有重要地位,随着武汉城市圈的圈层式向外扩展,区域内土地利用和生境质量的关联性不断增强。本文从人类活动强度和生态保护高质量发展的角度,以土地利用变化为切入点,探讨土地利用类型变化对生境质量演变的影响,既能深化对国内城市圈土地利用与生境质量的研究,又为圈层区域的生态环境治理提供参考。

1 研究区概况

武汉城市圈(112°30′—116°07′E,29°05′—31°51′N),又称“1+8”城市圈,以中国中部最大城市武汉市为圆心,覆盖100 km为半径范围内的黄石、黄冈、孝感、潜江、鄂州5个地级市,以及天门、仙桃和咸宁3个省直辖市[15]。武汉城市圈的总面积为57 800 km2,面积小于全省总面积的1/3,2019年末的常住人口为3 189.94万人,占全省常住人口数量的一半以上,是湖北省城镇密集区。其区域建设涉及工业建设、交通运输、金融经济等诸多领域。武汉城市圈是湖北省经济重点发展区域,也是长江中游产业发展最具潜力和活力的城市群落,其地貌类型以平原、山地、丘陵为主[16],气候湿润,有长江和汉江穿境,区域内土地利用资源丰富,以耕地和林地为主,草地、建设用地和未利用地为辅,同时也分布着众多水域。武汉城市圈转入经济高发展阶段以来,建设用地逐年扩张,不断侵占林地、草原和水域的面积,使生境质量下降和区域资源低效率等问题突显。

2 数据与方法

2.1 数据来源与处理

本文选取2000年、2010年、2020年、20 a间3个时期的土地利用数据,对武汉城市圈的生境质量空间分布及演变特征进行分析。土地利用数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心(http:∥www.resdc.cn),其空间分辨率30 m。依据土地利用现状分类标准(GB/T2010—2017)将武汉城市圈划分为耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地,利用ArcGIS软件做3期土地利用类型的增减变化,揭示段时期内土地利用类型的演化过程。生境质量威胁因子包括耕地、道路、工矿用地、农村居民点和城镇居民点共5类数据。其中交通路网数据从地理空间数据云(http:∥www.gscloud.cn/)获得,比例尺为1∶50 000。利用ArcGIS软件构建道路缓冲区,最终获得所需的道路数据。文中的栅格数据均用TIFF格式,地理坐标系统一采用CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_38。

2.2 生境质量评估方法

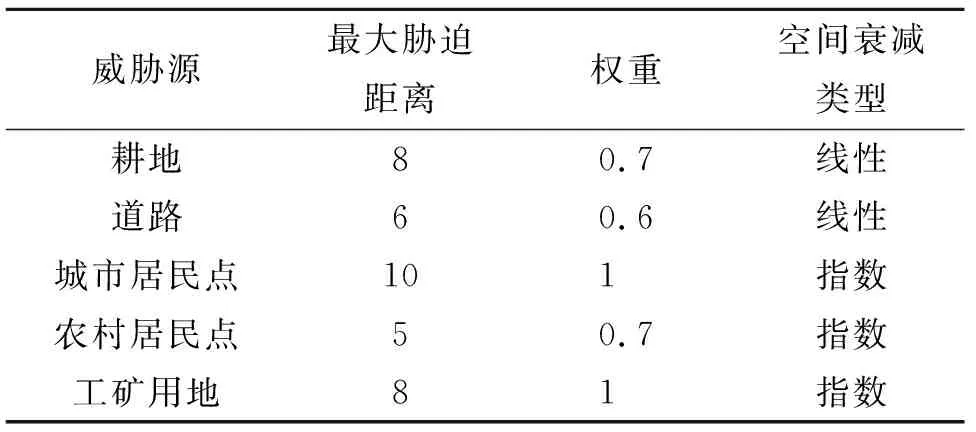

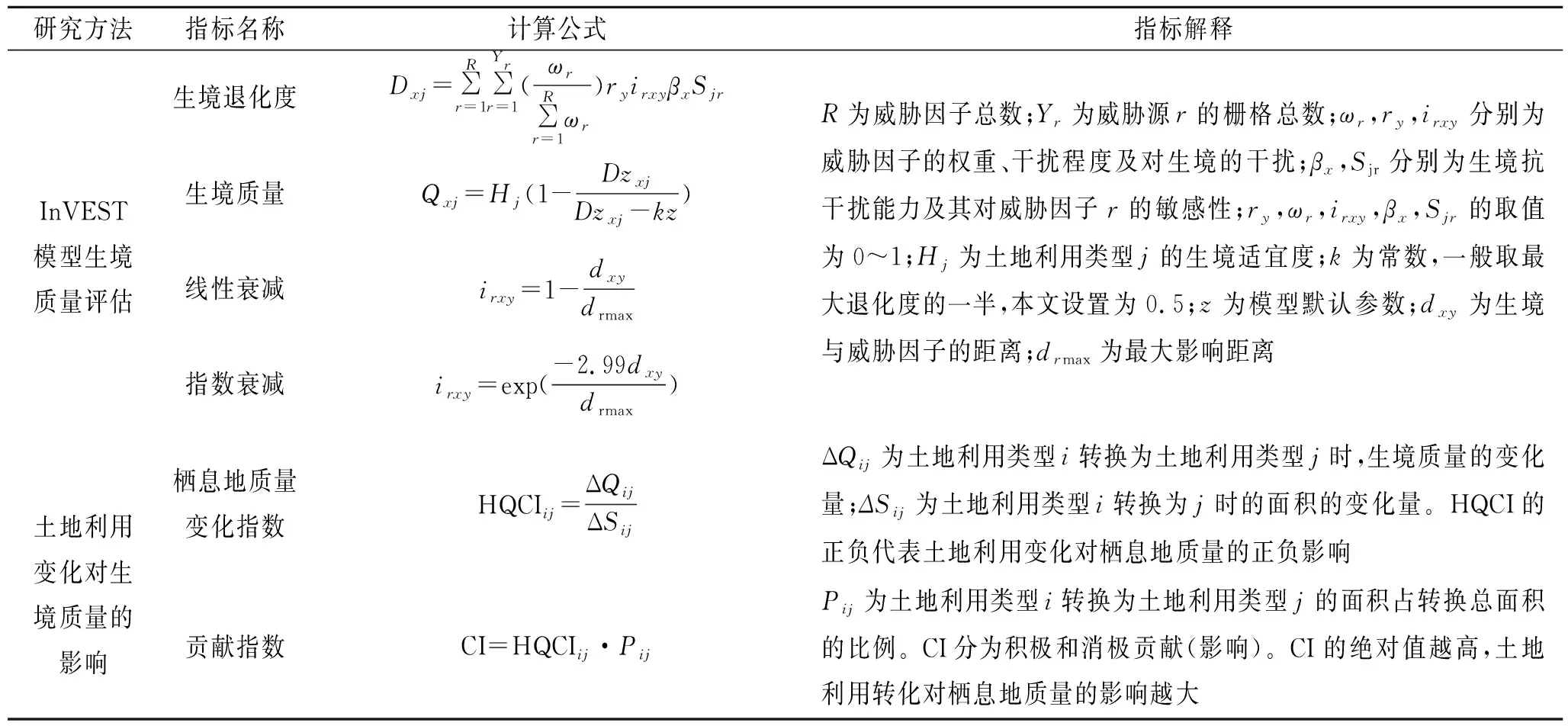

InVEST模型则包括碳储量和生境质量等模块[17-18]。用该模型计算生境质量可以建立土地利用类型与威胁源二者之间的联接,根据其对不同种威胁因素的敏感性大小,可估算区域为各种生物的生存提供适宜条件能力的强弱,以此反映研究区内生物多样性的空间化特征。生境质量是生物环境栖息地适宜性的体现,抵御人类活动干扰能力的呈现[19-20]。其在栅格图层中呈现0~1连续变化的值,取值越接近1则代表生境要素与结构相对完整[9]。为更准确地刻画和比较生境质量演变规律,根据武汉城市圈生境质量指数实际分布区间,参考已有研究成果[21-26],利用ArcGIS 10.6软件将生境质量指数的栅格分为[0,0.3],(0.3,0.5],(0.5,0.8],(0.8,1]4个取值区间,并将其定义为差、一般、良好、优4个生境质量级别。生境质量模块包括5个参数,其中威胁因子的权重、生境适宜度以及各生境对威胁因子的敏感性的取值范围均为[0,1]。生境对某种威胁因子敏感度越高,该因子取值接近1,说明其对生境退化贡献值越大。参考该模型操作手册和已有研究文献[27-29]确定威胁源,并对生境适宜度、敏感性、最大威胁距离及权重等参数赋值(表1—2)。具体研究方法和指标解释详见表3。

表1 威胁源及其权重和最大影响距离

表2 生境适宜度及其对威胁源的相对敏感度

表3 研究方法和指标解释

3 结果与分析

3.1 土地利用变化分析

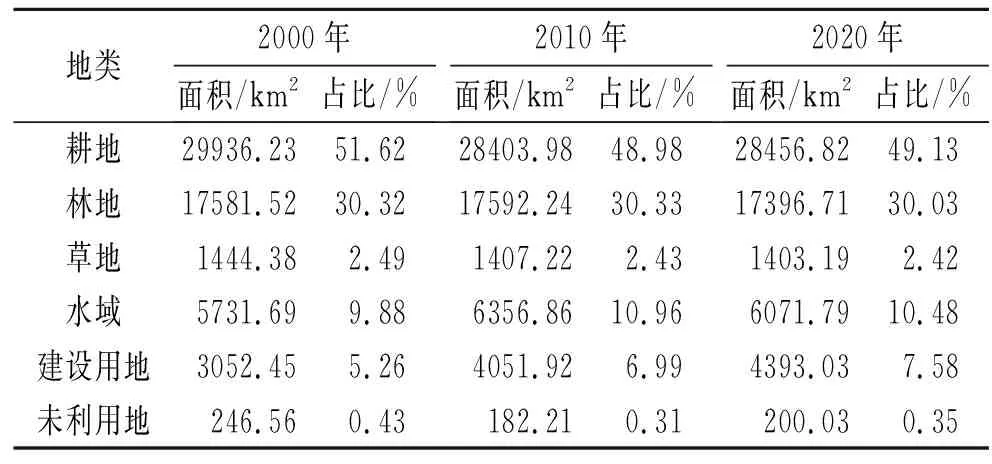

研究区20 a间土地利用变化情况主要表现为耕地和建设用地面积变化较大,草地和沼泽面积变化幅度最小。以土地利用类型数据为基础,测算研究区土地类型面积增减变化和转移矩阵。由表4可知,研究区土地利用类型主要为耕地和林地,二者合计占土地总面积的80%左右。2000—2010年,武汉城市圈耕地面积变化最大,减少1 533.25 km2,建设用地和水域次之,分别增加999.47,625.17 km2,草地、林地、未利用地变化幅度较小,且林地呈增加趋势、草地和未利用地呈减少趋势;2010—2020年建设用地变化面积最多,增加347.11 km2,水域和林地分别减少285.07,195.54 km2,耕地、未利用地和草地的面积变化幅度较小,且耕地、未利用地呈增加趋势,草地呈减少趋势。

表4 2000-2020年武汉城市圈土地类型面积变化

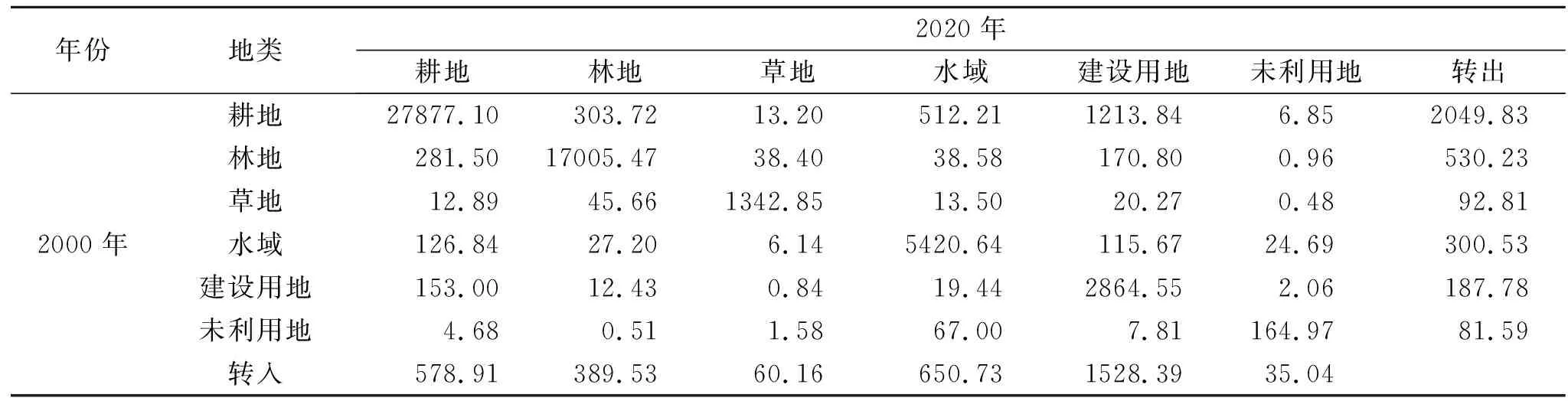

由表5可知,2000—2020年,在经济建设与环境保护的双重推进背景下,各地类均发生了面积交换,主要表现为耕地、林地、未利用地和草地的净转出面积分别为1 470.92,140.70,46.54,32.65 km2,而建设用地和水域分别净转入面积为1 340.61,350.20 km2。由此可见,研究期内耕地净转出面积最多,建设用地净转入面积最多,故建设用地扩张和耕地减少是武汉城市圈20 a间土地利用类型变化的主要趋势。其中耕地的流出方向主要表现为:向建设用地、水域和林地转移,面积分别是1 213.84,512.21,303.72 km2,均占3种地类的转入面积之首;而建设用地的主要来源于耕地、林地和水域,数据表明耕地依然是武汉城市圈建设用地的重要来源,湖北省实施“退耕还林”工程也取得较好成果。

表5 2000-2020年土地利用变化转移矩阵 km2

3.2 生境质量结构变化

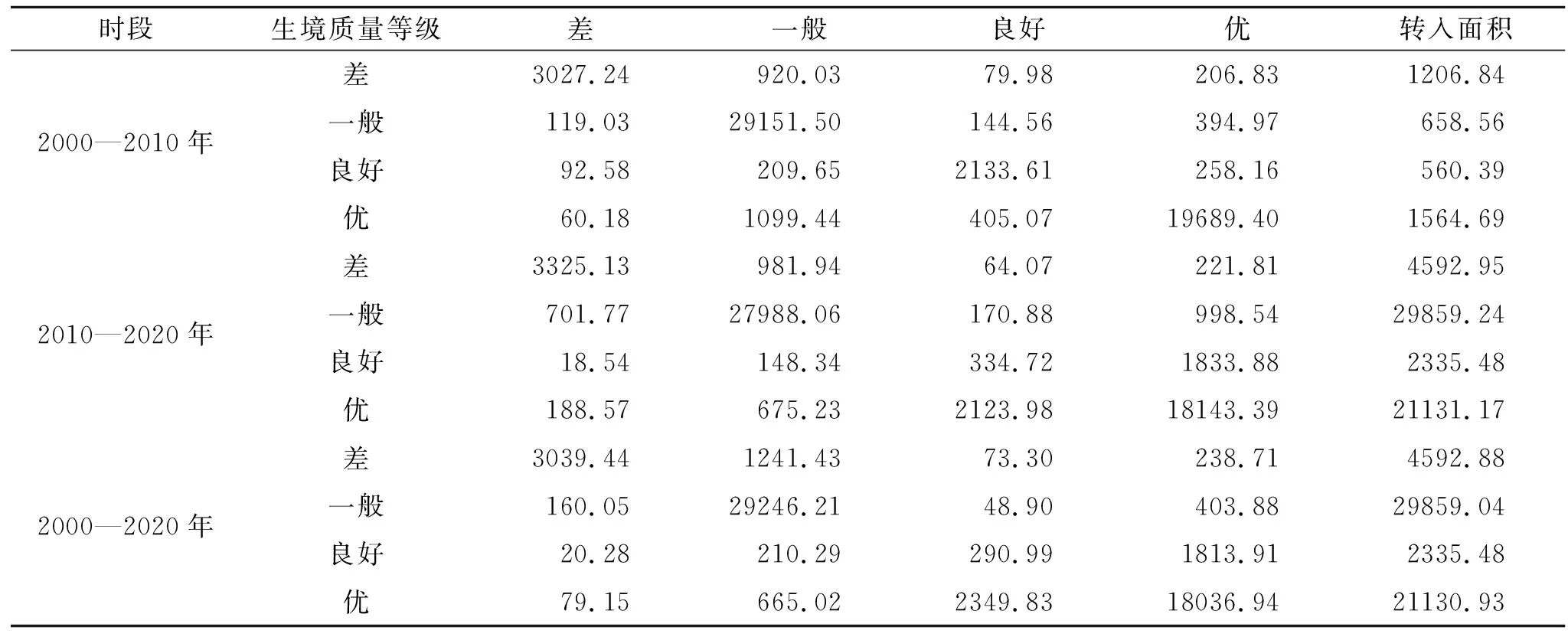

由表6可知,2000—2020年武汉城市圈87%的区域生境质量等级不变,6%的区域生境质量等级升高,以“良好”向“优”转换为主,7%的区域生境质量等级下降,以“优”向“良好”和“一般”转换面积的占比最多。低等生境(差和一般)在2000—2010年,有93%的生境质量保持不变,5%的生境状况得到改善,2%的生境质量水平降低。2010—2020年,转换为“良好”和“优”的面积占比分别为3%,5%。低等生境质量恢复缓慢,所以第一个10 a低等生境状况基本保持不变,只有小部分生境质量上升。但是第2个10 a得益于武汉城市圈实施的“退耕还林”“湿地保护”等生态保护工程,使低等生境状况得到明显改善;高等生境(优和良好)在2000—2010年,有94%区域的生境保持不变。2010—2020年,86%的生境质量保持不变,7%的生境质量降低,其中有4%转化为低等生境,3%的生境质量是由“优”转为“良好”。研究期内高等生境区域保护良好。

表6 2000-2020年生境质量等级面积变化转移矩阵 km2

3.3 生境质量时空格局变化

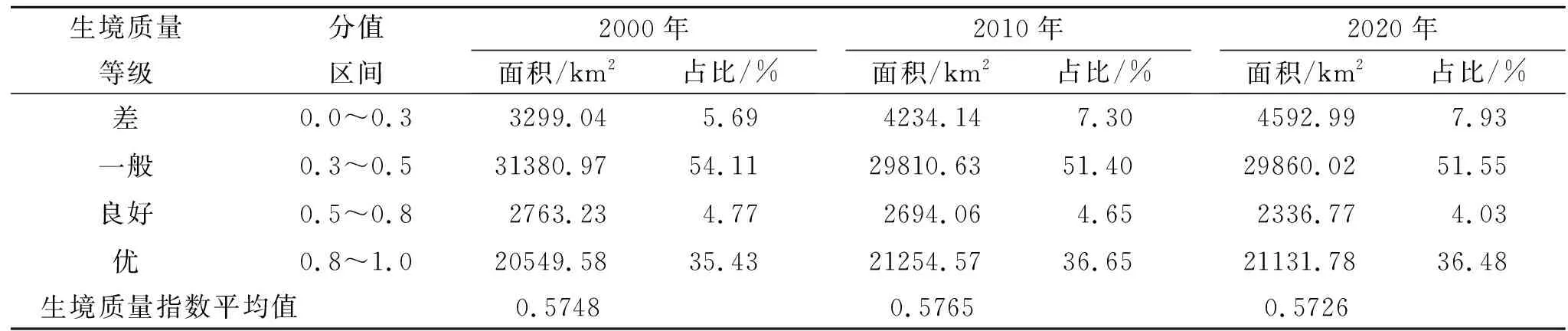

3.3.1 生境质量时间分布变化 由表7可知,2000—2020年武汉城市圈的生境质量变化幅度较小,生境质量等级主要处于“一般”和“优”2个级别,两者每年的面积占比总计超过85%,等级为“差”和“良好”的面积所占比例较小,而2000年、2010年、2020年平均生境质量指数分别为0.574 8,0.576 5,0.572 6,说明局部区域生境结构和景观稳定性高,物种高度丰富,但是总体生境质量一般,受人类活动干扰较大。2010—2020年,生境质量上升的区域比前10 a的栅格数量明显增加,生境质量显著下降的区域除了与上个10 a基本一致的区域外,空间分布变得更广泛,说明2010—2020年相比前10 a研究区内的人类活动更加频繁,对土地开发利用程度更加广泛而剧烈,从而导致生境质量上升或者下降的范围遍及整个区域。

表7 2000-2020年生境质量指数分级

整体而言,2000—2020年的生境质量下降的栅格数量大于上升的栅格数量且分布扩散。质量下降区域主要位于城市的核心区域,其中武汉市的东西湖区、江汉区、江岸区、青山区、硚口区、汉阳区、武昌区、洪山区和蔡甸区的生境质量下降最为显著且呈现明显的聚集状态,初步推测由于人口增长,城市建成区扩张,居住用地、建设用地以及交通用地等面积增加,进而对周围生境质量造成威胁,致使该区域生境质量下降。

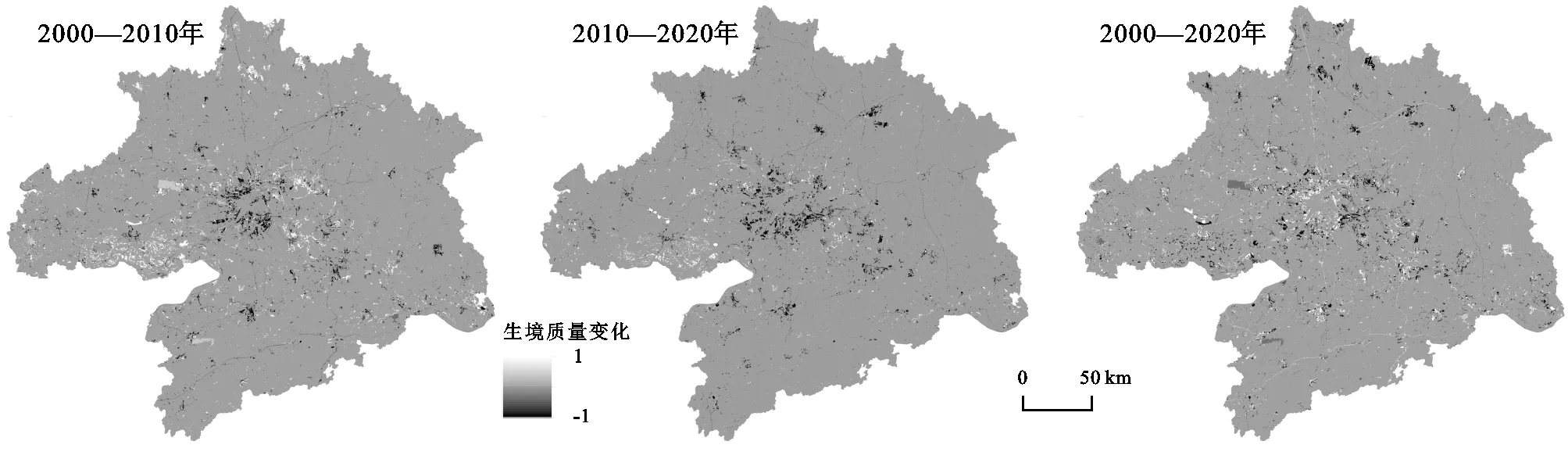

3.3.2 生境质量空间分布变化 武汉城市圈生境质量空间分布差异明显(图1),且与土地利用现状基本吻合,林地、草地和水域集中的区域生境质量较高,耕地、建设用地、未利用地所在的地区生境质量较低。质量等级为“差”的生境主要在城市圈9个城市的经济发展核心区域及周边地区呈点式扩散分布,这是由于城市中心区域人类活动频繁,导致生态状况不断恶化,同时周边区域受城区辐射严重,对周边环境的消极影响较大,与其他地方相比生境质量低。“一般”生境质量多集中在西部和中部开阔的江汉平原和鄂东沿江平原地区(武汉、孝感和天门等),地势平坦,居民区、耕地和建设用地等土地利用类型较多,高频率人类活动挤占生物栖息空间,致使生境质量偏低。生境等级达到“良好”和“优”的高值区集中出现在东北部大别山、东南部幕阜山所处的地区,海拔较高,地形以低山丘陵的为主,与中西部相比地形起伏较大,人类开发利用程度低,使得森林覆盖率和生物多样性高。除此以外,长江、汉江以及周围形成的支流等水域的生境质量也处于较高水平,丰富的湿地资源适宜水生生物栖息繁殖。根据图2可知,还有一部分低值区(差、一般)零星分布在生境质量较高区域的内部,可能由于自然或者人为因素造成的植被退化从而使生境质量低。

图1 2000-2020年武汉城市圈生境质量空间分布

图2 武汉城市圈生境质量空间转移

4 讨 论

4.1 土地利用变化对生境质量的影响

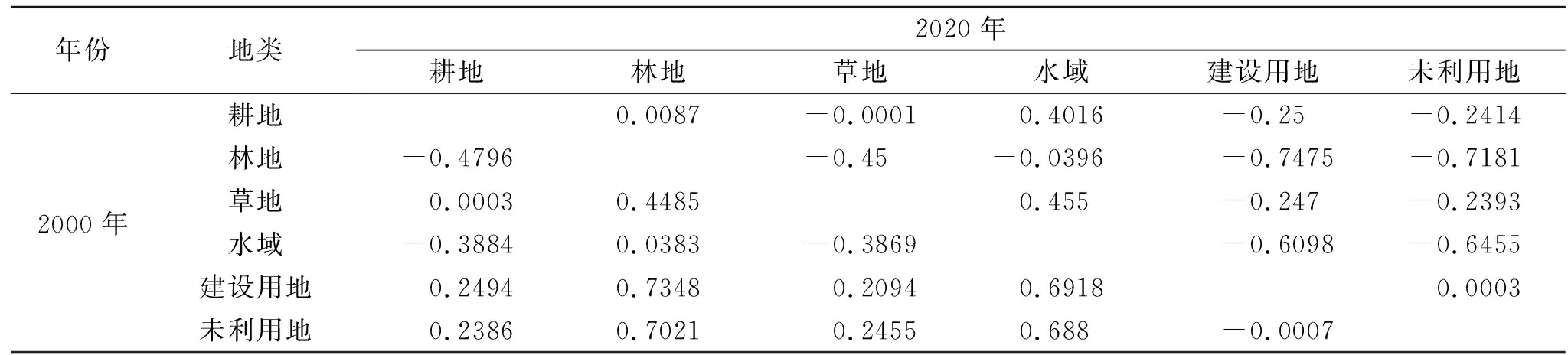

由表8可知,2000—2020年,建设用地和未利用地的转出会对生境质量产生积极影响,其中建设用地和未利用地转换为林地和水域的变化指数最大,分别为0.734 8,0.691 8,0.702 1,0.688 0,说明建设用地和未利用地转化为林地和水域有利于提高区域生境质量,对生态环境有积极影响。耕地和草地转化为林地和水域也会对生境质量产生积极影响,4种转换情况下的栖息地质量变化指数均在0~0.5;同时,林地和水域的转出会对生境质量产生消极影响,其中水域和林地转化为建设用地和未利用地的栖息地质量变化指数的绝对值均大于0.6。耕地和草地转化为建设用地和未利用地会对生境质量产生消极影响,其变化指数绝对值在0.2~0.3。

表8 2000-2020年土地利用转化的栖息地质量变化指数(HQCI)

根据土地利用类型转换对生境质量的影响结果可知,林地和水域的生态环境较好,生态系统较复杂,能够为植物和动物提供良好的栖息地,林地和水域的转入有利于生境质量的上升。相比之下,建设用地和未利用地的生境质量最低,当建设用地的扩张侵占林地和水域时,会威胁到研究区的生物栖息地质量。良好的生境质量取决于合理有效地控制低生境质量的土地利用类型转化为高质量的土地利用类型。生物环境栖息地保护,应着重保护林地和水域,适当开发未利用地资源,遏制建设用地快速扩张。

4.2 土地利用转换对生境质量的影响

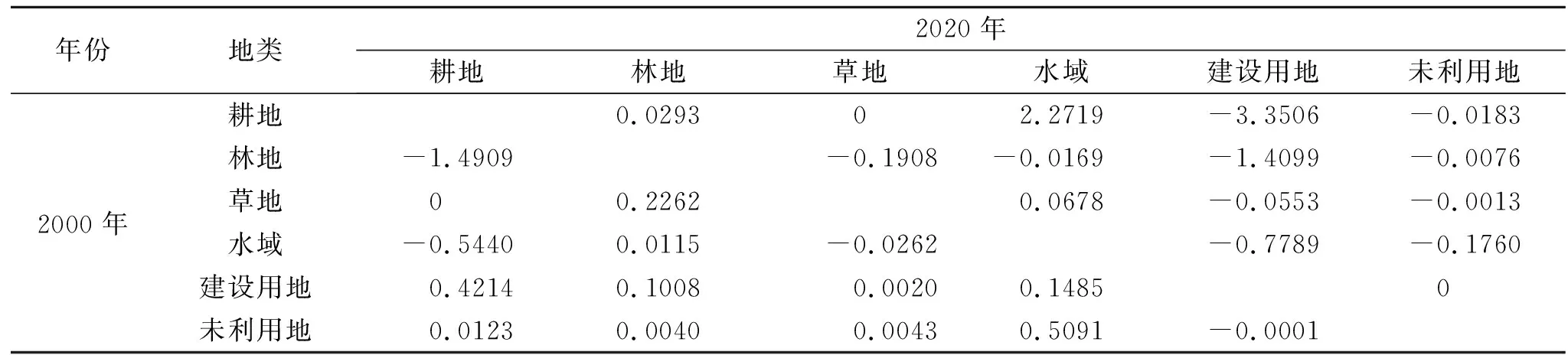

栖息地质量变化指数和土地利用转换率确定的贡献指数能清晰地反映武汉城市圈内土地转换面积对区域生境的影响。根据表9可知,2000—2020年,耕地、未利用地转化为水域,建设用地转为耕地以及草地转为林地的转化率具有最大的积极影响,CI值分别为2.271 9,0.509 1,0.421 4,0.226 2。耕地、水域和未利用地转化为林地的栖息地质量变化指数值不高,主要由于转换为林地的面积占转换总面积的比例较低,故3种转换情况对该区域生境质量的积极影响较低;耕地转为建设用地以及林地转化为耕地和建设用地对生境质量的消极影响最大,CI值分别为-3.350 6,-1.490 9,-1.409 9,与其栖息地质量变化指数和土地利用转换面积息息相关。研究期间建设用地转为耕地、林地、草地、水域等均会对生境质量产生积极影响,而林地转为其他土地利用类型则会对生境质量产生消极影响。其余土地利用类型间的转化情况对生境的影响较小,CI值均低于1。2000—2020年,建设用地面积的增加主要与研究区自身经济增长需求以及人口数量增长有关。中央做出加快长江经济带发展的决策后,武汉城市圈迅速响应,加快推进经济增长,把壮大规模作为工业发展的首要目标,导致研究区近20 a间建设用地面积猛增,给生物环境栖息地保护带来压力。

表9 贡献指数(CI)土地利用转化对武汉城市圈2000-2020年生境质量变化的影响

林地到耕地和建设用地的转换面积为281.495 8,170.797 4 km2,耕地到建设用地转换面积为1 213.842 0 km2,3种转化情况是导致武汉城市圈生境质量下降的主要原因。水域转化为耕地的栖息地质量变化指数的绝对值不高,但转换面积较大,对栖息地质量产生一定影响。因此在保护栖息生态环境时,应重点关注控制上述几种转换情况。而建设用地和未利用地转化为林地和草地的栖息地质量变化指数较高,但转换面积较低,对生境质量的影响小。

5 结 论

(1) 2000—2020年武汉城市圈生境质量空间分布差异明显,林地、草地、水域的生境质量较高,质量等级为“优”和“良好”的生境主要出现在东北部和东南部海拔较高的低山丘陵地区;耕地、建设用地、未利用地生境质量低,分布范围多出现在西部和中部开阔的江汉平原和鄂东沿江平原。

(2) 2000—2020年武汉城市圈研究区的生境质量等级大部分处于“一般”和“优”2个等级,两者面积占比超过80%。期间85%的区域生境质量等级保持不变,生境质量升高和下降的区域分别为7%,8%,其中以“一般”生境向“差”转化为主。

(3) 2000—2020年,未利用地转化为水域,建设用地转换为水域以及耕地和草地转化为林地和水域会对生境质量产生正面影响;而水域和林地转化为建设用地和未利用地,耕地和草地转化为建设用地和未利用地会带来负面影响。

综上所述,武汉城市圈通过退耕还林还草等工程实施单一组分、局地位置或单一生态系统类型的孤立“点状”修复,使得局域生境质量明显改善,但城市中心的改善效应不明显。“山水林田湖草是生命共同体”的提出要求在生态环境治理中要注重统筹兼顾,未来武汉城市圈需要进一步通过土地利用促进生态系统自组织过程发展系统保护与修复措施,提升系统应对变化环境的弹性适应能力,降低建设用地扩张对生态环境的破坏,重点保护和提升圈内的生境质量,为武汉城市圈高质量健康发展而保驾护航。