生态-经济权衡下国家中心城市土地利用优化配置

——以武汉市为例

2022-11-09唐乎媞鞠登平张安录

唐乎媞, 张 斌, 鞠登平, 张安录

(1.华中农业大学 公共管理学院, 武汉 430070; 2.武汉市不动产登记中心, 武汉 430070)

土地作为不可再生的自然资源,其利用方式的差异会对生态环境和经济发展产生深刻影响[1]。人类对土地的利用策略往往体现在土地利用变化过程中。近年来,因城镇化的迅速推进,部分地区一味追求经济效益,各类建设用地无序扩张,生态用地急剧衰减,可持续发展面临挑战[2]。如何利用有限的土地资源,通过结构优化和布局调控,统筹社会经济发展和生态保护目标,达到综合效益最大化,成为土地利用优化的重难点[3]。

土地利用优化是通过设置优先发展目标,调整地类转换规则和约束条件,以此兼顾各类效益的需求[4]。就研究思路而言,谢一茹等[5]以经济效益为主导目标,研究黑龙江省粮食产量和生态效益权衡下的土地利用优化问题,Hoque等[6]立足于生态保护,研究孟加拉国梅克纳河下游地区不同土地利用情景对生态系统服务价值的影响,刘菁华等[7]统筹协调城市扩张和生态保护,提出了兼顾多目标的土地利用优化方案。从研究方法上看,耦合数量和空间模拟模型已成为土地利用优化研究的重要手段[8]。刘园等[9]基于CA-Markov模拟多情景下土地利用变化对潜江市生态系统服务价值的影响;曹帅等[10]耦合MOP与GeoSOS-FLUS模型,分别以经济效益和生态效益作为优化目标,探讨金坛区土地利用优化布局;Wang等[11]利用Markov-FLUS模型研究黄淮海流域未来土地利用变化,并探索其生态-经济效益的平衡点。在研究尺度方面,国内外学者对众多区域展开研究,涵盖国家[12]、省[13]、城市群[14]、流域等[15]宏观层面,却忽略了微观区域内部生态-经济效益的差异分析。尽管已有学者对未来的生态-经济效益进行了测算,但基于不同土地利用优化情景探讨生态-经济效益对敏感性系数响应关系的文献较为少见。综上所述,学者们基于不同尺度,利用混合模拟模型,在合理分配土地数量的同时,释放土地的空间效应,将土地资源配置到空间,从而实现生态-经济效益的最大化。值得注意的是,生态系统和经济系统对于特定区域而言都是不可或缺的一部分,两者不能孤立看待,而应该是相辅相成的整体[16]。尽管已有少量文献对两者发展趋势的差异进行了测算[17-18],但仍难以揭示其在时空变化中的协调性。因此为度量两者在发展过程的平衡关系,本文将深入探讨两个子系统在不同情景中耦合协调度的变化情况,以期在找到最佳土地利用优化配置方案的同时,生态-经济系统也能达到最佳耦合状态。

2016年,《促进中部崛起的“十三五”规划》出台,武汉市被确定为国家中心城市[19]。国家中心城市是参与全球竞争的平台,同时也是土地利用变化最为剧烈的区域[20]。因国家政策与资源的倾斜,近年来武汉市致力于打造以全国经济中心、商贸物流中心、高水平科技创新中心和国际交往中心四大功能支撑的国家中心城市,社会经济迅猛发展,但生态环境遭到了严重损害,两者矛盾愈加突出,表现出与其他国家中心城市相似的发展途径[21]。因此,本文基于生态-经济效益最大化目标,探讨多情景下武汉市土地利用优化配置,同时为其他国家中心城市的发展提供借鉴。鉴于此,本文在分析武汉市2000—2018年5期土地利用数据的基础上,利用MOGA-FLUS模型以协调经济发展和生态保护为目标,预测不同情景下土地利用变化情况,对2035年武汉市土地利用进行优化配置,为武汉市和其他国家中心城市经济高质量发展和构建生态安全格局提供科学依据。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

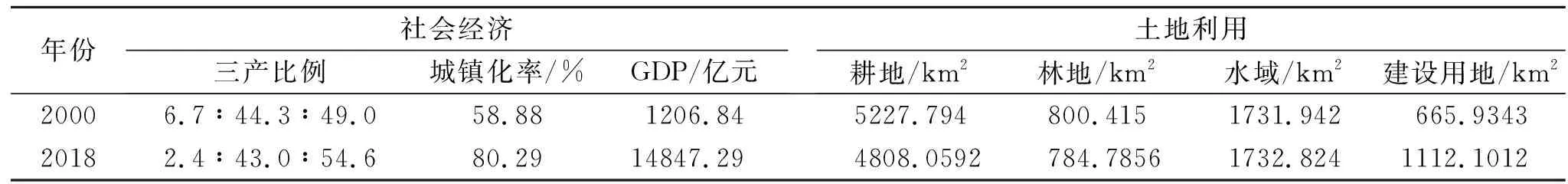

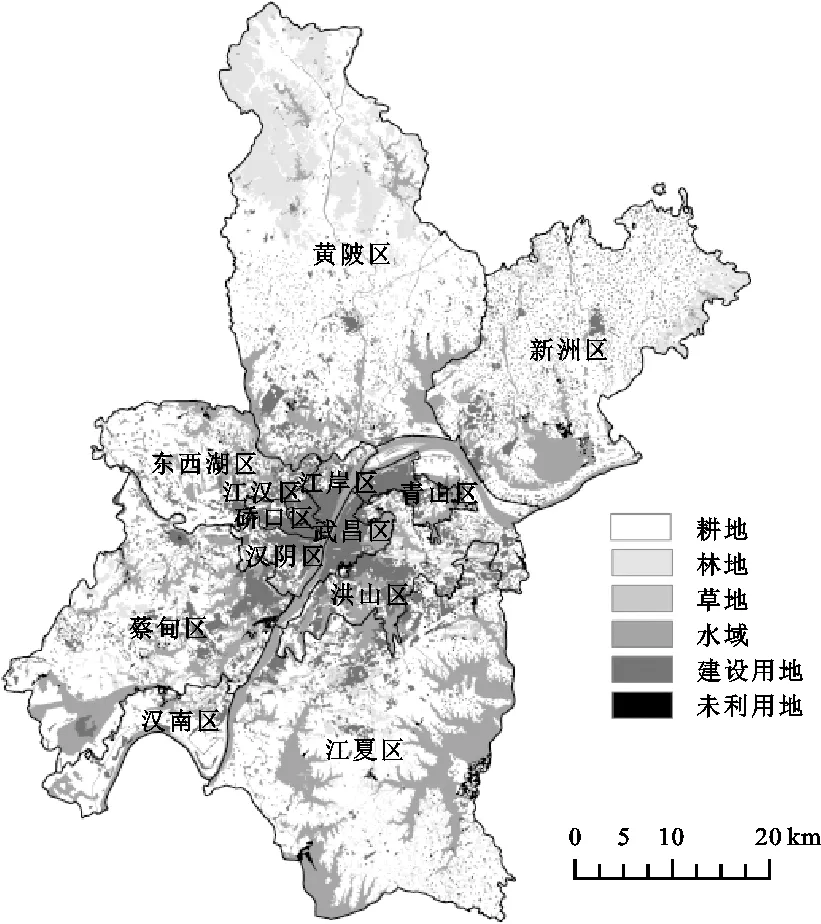

武汉市地处北纬29°58′—31°22′,东经113°41′—115°05′,位于长江中游,江汉平原东部,长江与汉水的交汇处(图1),属于北亚热带季风性气候,常年雨量丰沛、光热同季,四季分明。市内江河纵横,水网密布,淡水资源丰富,是国家湿地公园最多的城市,生态底色良好。截至2020年末,全市下辖13个区,总面积达8 569.15 km2,常住人口1 232.65万人,GDP为1 560亿元。21世纪以来,武汉市国土开发日趋活跃,尤其是近年来在建设国家中心城市的战略目标指引下,积极提升自身定位,社会经济迅速发展,由此引起土地利用结构显著变化(表1)。在城镇化不断推进过程中,武汉市GDP迅速增长,基础设施逐渐完善,农村人口大量涌入城市,建设用地持续扩张,经济效益愈发显著。但耕地和林地不断被侵占,生态用地空间紧缩,生态效益持续降低。因此,如何对武汉市土地利用进行优化配置,权衡生态-经济效益,已成为武汉市转变土地利用策略,加快建成国家中心城市的重要任务。

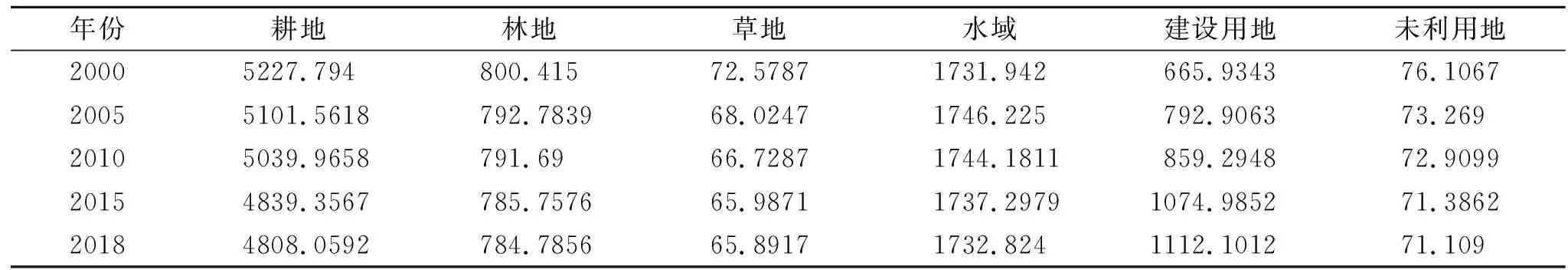

表1 2000年与2018年武汉市社会经济与土地利用变化情况

图1 武汉市2018年土地利用状况

1.2 数据来源

本文数据主要有:(1) 土地利用数据来自landsat-8遥感数据,一共5期,年份为2000—2018年,划分为耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地共6类。(2) 降雨与气温数据均来源于中国气象数据网(http:∥data.cma.cn/)。(3) DEM数据来自地理空间数据云(http:∥www.gscloud.cn/)。(4) 基础地理数据来源于(http:∥www.ngcc.cn/)。(5) 人口、GDP数据来源于武汉市历年统计年鉴,再结合土地利用数据,将区域人口密度和GDP密度进行配准并转化为30 m分辨率的空间栅格数据。

2 研究方法

2.1 FLUS模型

FLUS模型是用于模拟在自然和人类双重影响下土地利用的未来情景[22],且模拟精度高于常用的CLUE-S模型和ANN-CA模型[23]。其包含3个部分:(1) 基于MOGA算法估算不同情景的土地利用数量需求。(2) 基于神经网络算法测算各地类的适宜性概率。(3) 基于轮盘赌机制模拟各地类在空间上的分布格局。借鉴Feng等[24]的做法,设置3种土地利用情景:(1) 经济优先情景。武汉市作为国家中心城市,发展自身经济并带动中部地区经济崛起,是其重要使命。因此,在此情景中,应充分发掘经济增长点,以提高土地利用经济效益为第一目标,加快基础设施和商业配套设施建设,促进其他地类向建设用地转换。本情景设置未利用地向建设用地转移的概率增加80%,耕地向建设用地转移的概率增加30%,林地和水域向建设用地转移的概率增加20%。(2) 生态优先情景。武汉市素有“百湖之市”的美誉,境内水资源丰富,生态底色良好。故在此情景中,要坚守城市生态红线,加强自然资源监管力度,保护生态空间,禁止水域、林地等重要生态用地被侵占,以保障土地利用生态效益为首要原则。本情景设置林地和水域向建设用地和未利用地的转移概率分别降低60%,80%,耕地向林地转移的概率增加10%,向建设用地转移的概率减少40%。(3) 综合发展情景。武汉市位于长江中游,既要以全面建成国家中心城市为奋斗目标,又要恪守长江经济带绿色发展的基本原则。故在此情景中,需权衡生态-经济效益,找到发展经济且避免对生态环境造成不可逆破坏的平衡点,以生态-经济综合效益最大化为原则,增加生态用地转出成本的同时适度开发城市允许建设区。本情景设置耕地、林地和水域向建设用地转移概率分别降低30%,40%,60%,未利用地向耕地和水域转移概率增加20%。基于神经网络模型的适应性概率计算和基于轮盘赌的自适应惯性竞争机制计算原理不再详细阐述,具体公式参照Feng等[24]的文献表述。

转换成本可以表征当前地类转换为需求地类的难易程度,值为0~1,值越大表示稳定性越好。在经济优先情景中,各地类经多次调试结果为耕地0.55,林地0.76,草地0.79,水域0.74,建设用地0.95,未利用地0.65。在生态优先情景中,各地类经多次调试结果为耕地0.59,林地0.81,草地0.79,水域0.76,建设用地0.93,未利用地0.66。在综合发展情景中,各地类经多次调试结果为耕地0.57,林地0.78,草地0.79,水域0.75,建设用地0.94,未利用地0.67。

2.2 MOGA模型的构建

多目标遗传算法(MOGA)因内在的并行算法机制和全局优化特点,在土地利用多目标优化问题上得到广泛应用[25]。本文选择此方法来研究武汉市土地利用结构优化问题,需构建多目标函数,探讨土地利用变化过程中生态-经济综合效益的最大化,计算原理为根据土地利用现状图生成初始染色体组,再进行适度性计算,经选择、交叉和变异后生成新染色体组别,检验优化结果是否满意,最后根据最优染色体实现土地利用结构优化。需要注意的是,多目标问题的解并不追求单个最优,而是整体最优。因此本文需求解出一组解决方案的集合,称为Pareto集。具体的计算本文采用MATLAB软件中的多目标遗传算法工具箱进行求解。

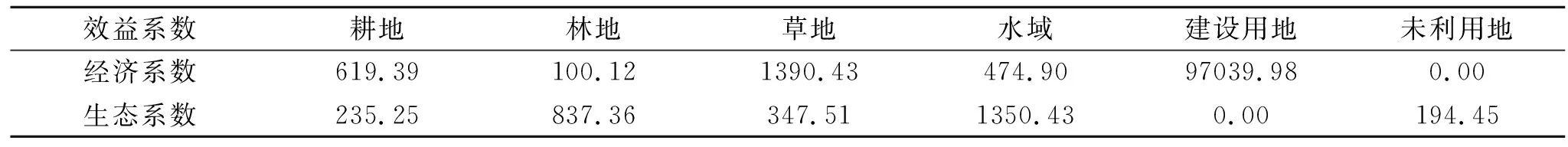

(1) 生态效益目标。参照王雯雯等[26]测算的湖北省生态系统服务价值结果,并利用生物量参数法[27]进行修正,以此提高区域生态效益的准确性,得到武汉市各地类单位面积的生态系统服务价值。在德尔菲法的基础上结合专家建议,确定3种土地利用情景的对应权重分别为0.3,0.7,0.5,具体公式为:

式中:Z1为武汉市土地利用生态效益;Pi为第i类用地单位面积的生态价值;Xi为第i地类的面积。

(2) 经济效益目标。依据Gao等[28]对广州市土地利用经济效益的处理方法,计算2000—2018年武汉市每年的农林牧渔业产值,再除以对应年份耕地、林地、草地、水域的面积,得到各地类的经济效益系数,并利用GM(1,1)模型测算2035年的经济效益系数。其中,建设用地的经济效益系数为二、三产业产值/建设用地面积。在德尔菲法的基础上结合专家建议,确定3种土地利用情景的对应权重分别为0.7,0.3,0.5,具体公式为:

式中:Z2为武汉市土地利用经济效益;Q2为第i类地类单位面积的经济价值。

经计算,武汉市2035年各地类单位面积的生态价值和经济价值系数见表2。

表2 各地类单位面积的生态价值和经济价值系数 万元/km2

2.3 敏感性指数测算

为判断生态-经济效益对当量系数的敏感程度,本文引入敏感性指数CS。若CS>1,则代表效益是具有弹性的,若CS<1,则说明效益弹性相对不足。具体公式为:

式中:V为生态/经济效益;Cv为效益系数;f和g为效益系数调整前后的情况。

2.4 景观格局指数

为辨析不同土地利用情景的景观格局空间差异,本文基于FRAGSTATS软件选取斑块密度(值越大景观破碎度越高)、平均分维数(值越低景观布局越规整)、斑块连通性指数(值越大景观在空间上的连通性越好)、景观分离度(值越高景观越分散)、香农多样性指数(值越高景观多样性程度越高)和聚集度指数(值越高景观在空间上的聚集程度越高)进行分析。

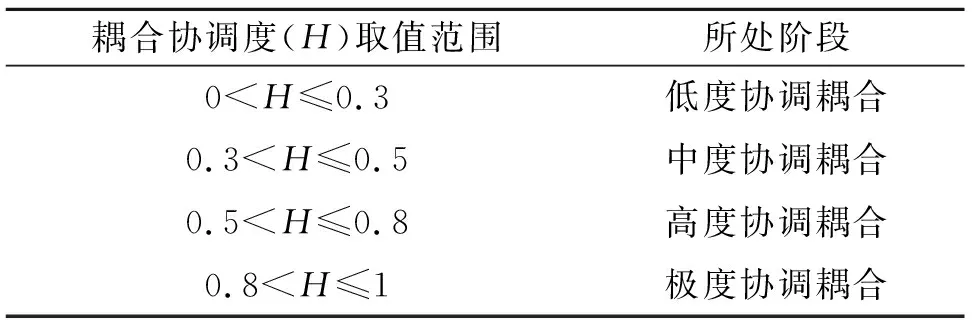

2.5 耦合协调度测算

在国家中心城市的建设过程中,经济高质量发展的同时离不开生态环境的支撑,两者应为相互促进、相辅相成的整体。因此,本文根据苑韶峰等[29]的研究,测算2000—2018年以及3种模拟情景中武汉市整体和各城区的耦合协调度,以此衡量在土地利用变化过程中区域整体及内部生态—经济发展的时空差异。具体计算公式如下:

式中:H为区域生态效益和经济效益的耦合协调度;f(x)和g(x)分别为标准化的生态效益和经济效益;a和b取值均为0.5。根据计算结果,本文将H分为4个阶段。

表3 耦合协调度类别划分

3 结果与分析

3.1 土地利用变化分析

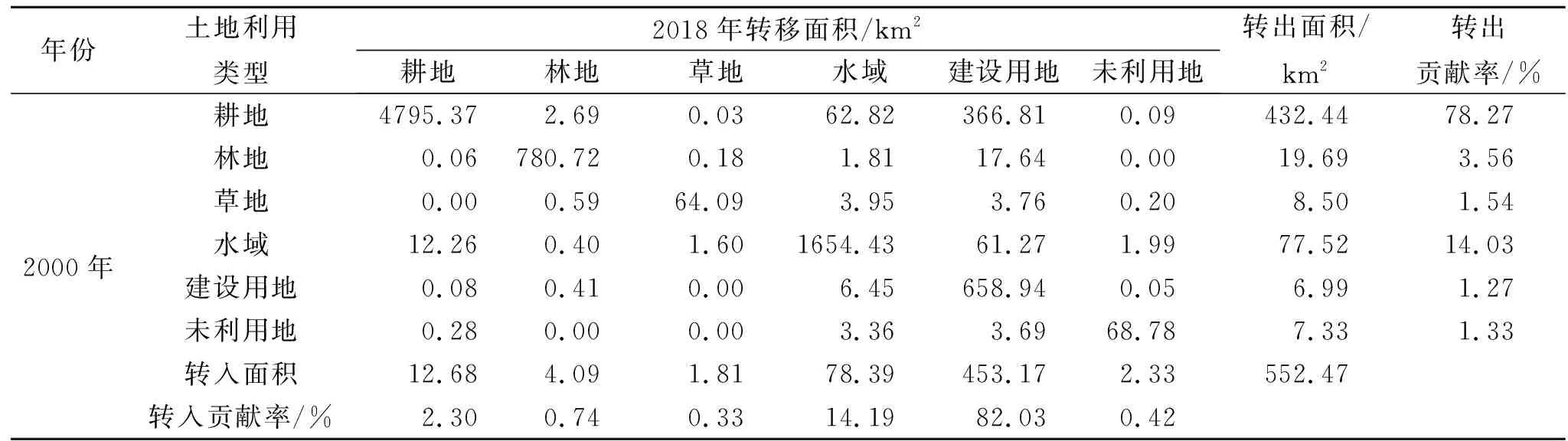

(1) 土地利用现状分析。由表4可知,耕地和水域始终为武汉市的主要用地类型,2000年两者占比达81.17%。耕地面积在研究期内持续减少,尤其是2010—2015年减少量最多,为200.61 km2,而水域面积在2000—2005年增加了14.28 km2,但其后为连续缩减态势。建设用地在研究期内迅猛扩张,2000年其占比仅为7.77%,而2018年其占比已达12.97%,尤其是2010—2015年增加量为215.69 km2,这可能与彼时武汉大基建计划的实施有关。林地作为重要的生态用地在研究期内不断被侵蚀,速率为先慢后快再慢,2005—2010年和2015—2018年其减少面积不到1 km2,这表明武汉市在经济发展过程中也注重林地等生态用地的保护。同时,本文借助转移矩阵准确把握各地类转换细节,由表5可知,2000—2018年共转移地类面积552.47 km2,耕地是转出面积最多的地类,转出贡献率达78.27%,其中有366.81 km2转向建设用地。建设用地是转入面积最多的地类,转入贡献率达82.03%,主要来源于耕地,是转出面积(6.99 km2)的65倍。这说明武汉市在建设初期发展经济的同时侵占了大量农田,可持续发展面临挑战。

表4 武汉市现状土地利用变化情况 km2

表5 2000-2018年土地利用转移矩阵

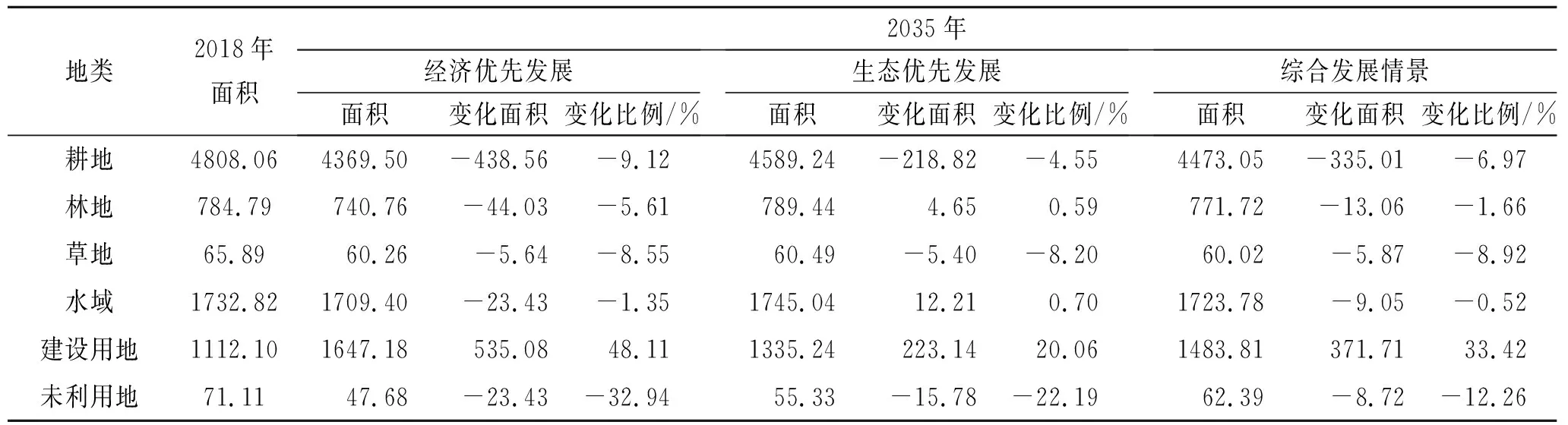

(2) 土地利用情景模拟分析。由于发展目标不一致,3种情景下土地利用布局具有较大差异。由图2和表6可知,耕地在3种情景下面积均有所减少,但程度不尽相同。其中,耕地在经济优先情景中急剧衰减,变化比例达到-9.12%;而在生态优先情景中减少趋势得到缓解,仅为218.82 km2,变化比例为经济优先情景的一半;在综合发展情景下,耕地减少量居于两者之间,略高于生态优先情景。同时,3种情景下耕地减少区域均集中在远城区,尤其是新洲区、黄陂区和江夏区,这可能与武汉市积极建设城市副中心有关。建设用地与耕地的情况相反,其在经济优先情景中扩张最为迅速,比例达到48.11%,而在生态优先情景和综合发展情景下仅为20.06%,33.42%,说明这两种情景能较好地约束建设用地的无序扩张。作为重要的生态用地,水域和林地面积在生态优先情景下均实现增长,为经济发展提供了良好的生态保障,但在经济优先情景下快速流失,说明在该模式下武汉市是以牺牲生态环境来实现经济迅速增长的,是不可持续的。未利用地的变化在3种情景下也有差异,经济优先情景中被过度开发,变化比例达到-23.43%,而在综合发展情景下仅为-12.26%。需要指出的是,草地在3种情景中无明显差异,可能的原因是草地在具有较大的城市绿地价值的同时,其生态涵养功能也不容忽视。

表6 2018-2035年不同土地利用情景各地类变化情况 km2

图2 2035年武汉市不同土地利用情景模拟

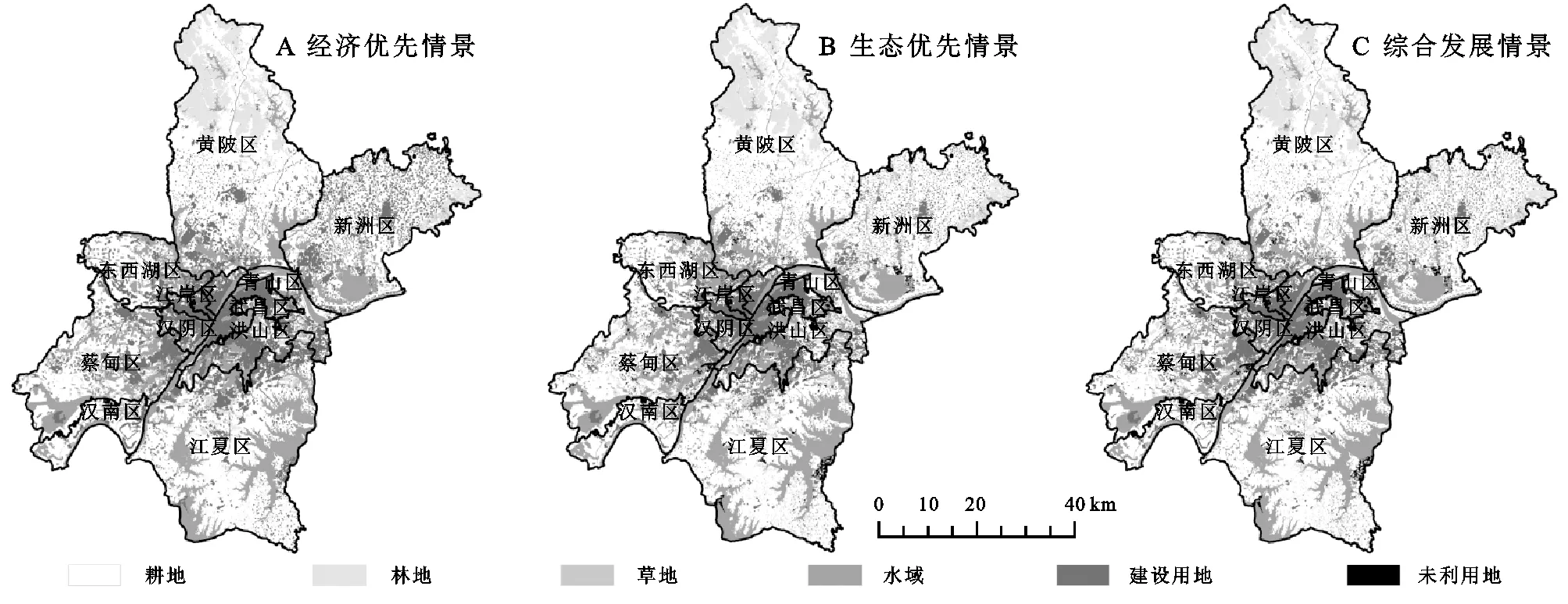

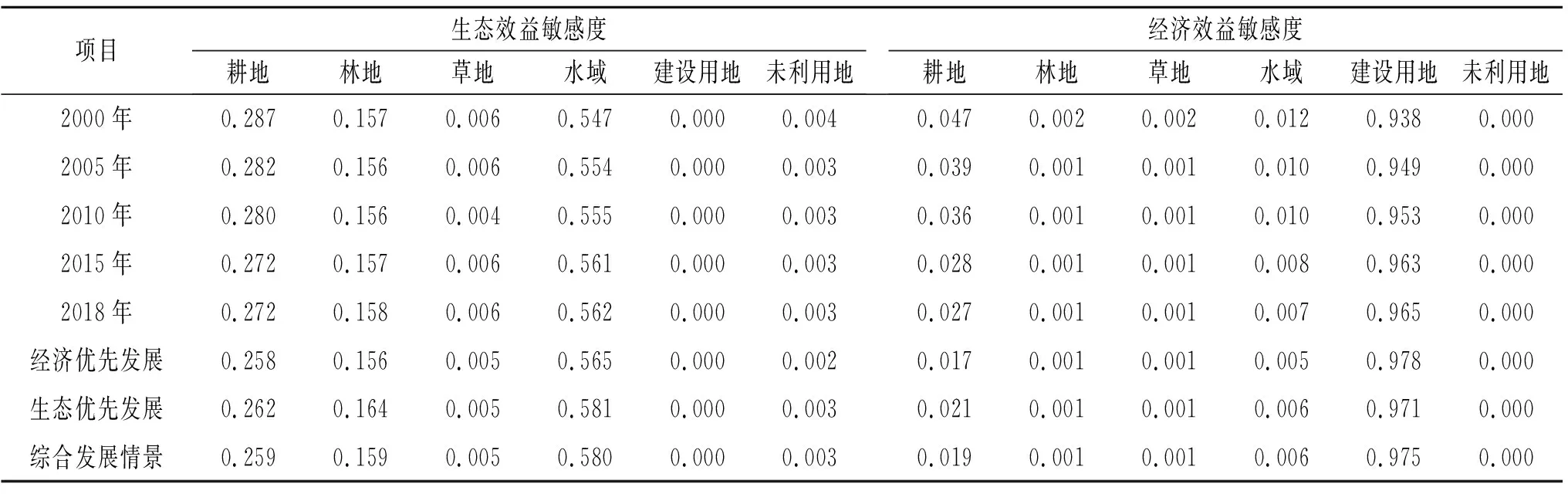

3.2 生态-经济权衡下土地利用结构优化结果

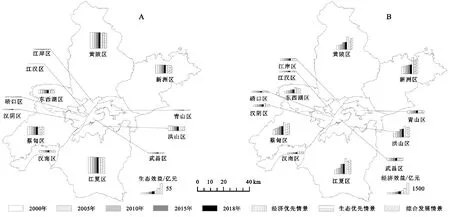

因生态效益和经济效益的权重在土地利用情景中有所不同,土地利用结构优化也存在差异(图3和表7)。从武汉市全域来看,2000—2018年经济效益持续增加,而生态效益不断衰减。耕地虽占比最多,但其生态效益敏感度小于水域,反映了水域在维持生态价值方面的极端重要性。就经济效益敏感度而言,建设用地的敏感系数逐年上升,对经济的贡献无可比拟,但这同时也反映了武汉市经济发展过程中暴露的生态短板问题。在经济优先情景中,经济效益为16 351.821亿元,而生态效益仅为398.684亿元。与2018年相比,经济效益提高了46.14%,生态效益下降4.28%。因建设用地的快速增加,建设用地经济效益敏感度居3种情景之首,但由于水域面积的萎缩,其生态效益敏感度较于2018年无明显变化,造成生态效益恒弱而经济效益恒强的恶性循环局面。在生态优先情景中,经济效益为13 340.607亿元,生态效益为412.899亿元,相比于2018年,经济效益提高了19.23%,生态效益下降了0.87%。水域和林地面积的增加促使两者的敏感性系数猛增。而建设用地因扩张受到约束,其敏感性系数居3种情景之末。在综合发展情景中,经济效益为14 773.903亿元,生态效益为405.932亿元,与2018年相比,经济效益提高了32.04%,生态效益减少了2.54%。建设用地的适度开发加之生态用地的合理保护,使得建设用地在保持较高经济效益敏感度的同时,水域的生态效益敏感度也得到一定提升,较好地平衡了生态-经济效益之间的矛盾。从武汉市各区来看,新城区的生态效益明显高于主城区,这与新城区水域和林地面积较多密切相关。其中江夏区和黄陂区的生态效益均超过百亿,其境内耕地、水域和林地面积总占比均超过95%,生态环境良好。而在主城区中,洪山区的生态效益最高,其境内湖泊众多,森林覆盖率达16%,经济发展与环境保护能够兼顾。就经济效益而言,虽然主城区建设用地占比高,商业经济相较于新城区发达,但辖区面积较小,开发趋近于饱和,因此经济效益并不高。新洲区是经济效益最高的远城区,在生态优先情景下超过2 000亿元,在经济优先情景下接近3 000亿元,这与新洲区阳逻港的蓬勃发展、建设用地的迅速增加不无关系。

表7 不同情景下生态效益和经济效益敏感度

图3 不同情景下生态效益和经济效益

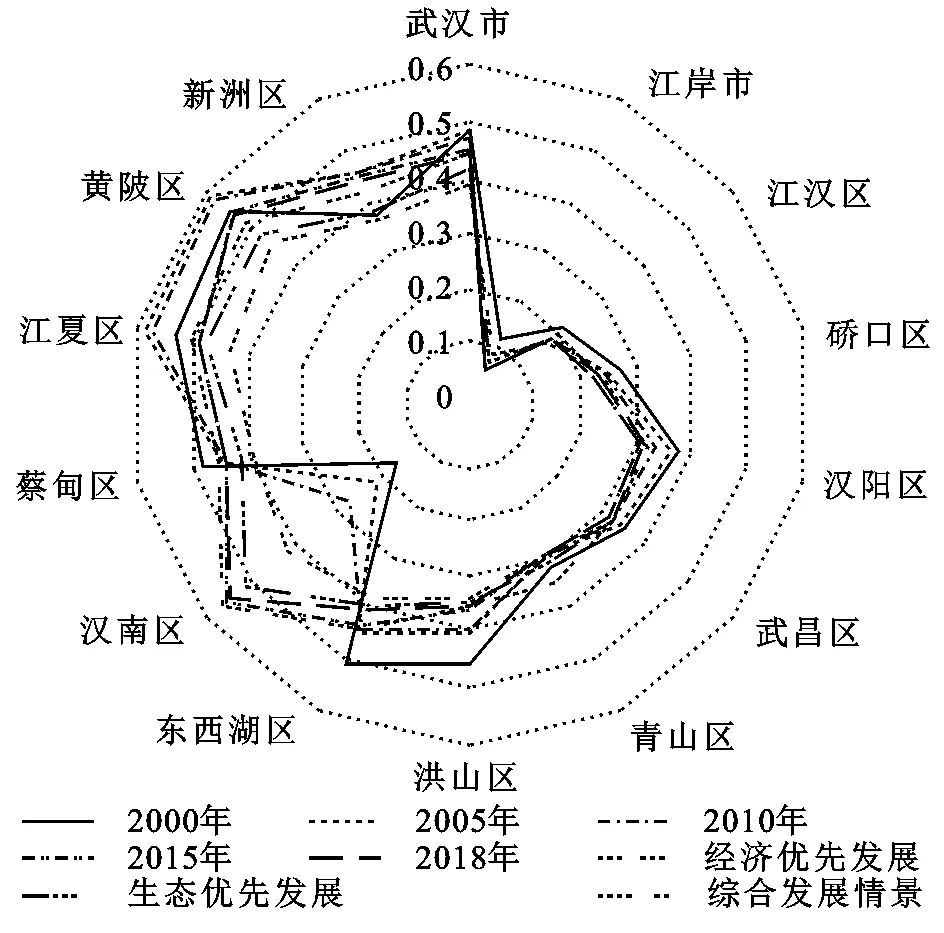

进一步分析武汉市及各区的耦合协调度见图4。武汉市2000—2018年耦合协调度均处于中度协调耦合,但其值持续降低,这说明经济发展与生态保护的矛盾开始凸显。在土地利用优化情景中,仅有综合发展情景的耦合协调度高于2018年,说明此情景下的土地利用结构能较好维持生态-经济的平衡,仅顾及生态或者经济的发展均未能达到较好的协调状态。分析武汉市各区情况可知,江夏区、黄陂区和东西湖区达到高度协调耦合状态,这与其境内湖泊众多、林业资源丰富,建设用地相对较少且集中分布有关。而武汉市中心城区耦合协调度普遍较低,江岸区、硚口区和江汉区均处于低度协调耦合,这与汉口作为武汉的金融、商贸和对外交往中心有关,其建设用地密度大,开发强度超过了生态承载力,生态-经济处于失调状态。但作为中心城区的洪山区,2000—2018年均处于中度协调耦合状态,虽在经济优先情景中耦合协调度有所下降,但在综合发展情景下又增加到2018年的水平,这与洪山区在7个主城区中面积最大,建设用地被水域分散因而密度相对较低密切相关。

图4 武汉市及各区生态-经济效益耦合协调度

3.3 生态-经济权衡下土地利用布局优化结果

不同效益目标条件下的土地利用布局存在较大差异。在经济优先情景下,基于建设国家中心城市的目标,武汉市建设用地迅速扩张,逐渐从中心城区蔓延到新城区,且并未出现向区域中心地段聚集的趋势,而是较为分散的“满天星”布局。此时,由于耕地后备资源的紧缺,未利用地被大量开发为建设用地。此情景下的景观格局指数计算结果如下:斑块密度为1.689 4,平均分维数为1.072 1,斑块连通性指数为99.769 8,景观分离度为0.951 7,香农多样性指数为1.240 9,聚集度指数为94.239 5。这说明该情景下景观破碎程度较高且布局较为混乱,土地利用类型在空间上的连通性较差,多样性程度一般而空间聚集程度较低。具体分析可知,由于城镇空间的扩张态势愈发明显,生态空间逐渐被侵占,绿色斑块萎缩,土地利用布局整体呈现城镇空间>生态空间状态,两极分化情况愈发严重。在生态优先情景下,基于共抓长江大保护政策,经济发展让位于生态保护。此时,建设用地扩张受到制约,大多集中于原有建设用地周围。林地和水域用地有所增加,生态环境改善效果明显,促进了区域生态效益的增长。耕地略有减少,布局未有显著变化,部分坑塘水体和未利用地被整治为优质耕地。此情景下的景观格局指数计算结果如下:斑块密度为1.631 2,平均分维数为1.062 9,斑块连通性指数为99.825 8,景观分离度为0.906,香农多样性指数为1.234 5,聚集度指数为95.382 6。这说明景观破碎程度一般但布局规整,土地利用类型的空间连通性较好,多样性程度较低而空间聚集度较高。具体分析可知,从空间布局角度出发,城镇功能受到抑制但生态功能得到较大提高,区域内部绿色图斑显著增多,土地利用优化布局为生态空间>城镇空间状态。在综合发展情景下,基于兼顾生态保护和社会经济发展的目标,需做好生态-经济效益高敏感地类之间的平衡。此时,建设用地开始向远城区扩张,但呈现的是圈层式蔓延,分布密度较经济优先发展情景低。水域和林地面积有所减少,但得到了部分耕地和未利用地的补充,生态效益无明显变化。此情景下的景观格局指数计算结果如下:斑块密度为1.401 4,平均分维数为1.065 2,斑块连通性指数为99.810 1,景观分离度为0.917 1,香农多样性指数为1.246 4,聚集度指数为96.529 7。这说明景观破碎化程度较低且布局较为规则,土地利用类型的空间连通性较好,多样性程度和空间聚集度均较高。在该情景下,建设用地适度扩张带来经济效益的提升,同时生态空间也相对稳定,土地利用布局优化从集中发展转为均衡发展,生态空间和城镇空间为协调发展状态。

3.4 生态-经济权衡下土地利用优化结果综合评价

武汉市土地利用的生态-经济综合效益在优化后均有所提高。对比3种情景下的土地利用结构和布局结果可知:在经济优先情景下,经济效益最高但生态效益最低,建设用地面积显著增加但生态空间破坏严重,景观破碎程度较高且布局较为混乱。在生态优先情景下,水域和林地转出面积大大减少且得到其他地类的补充,景观破碎程度一般但多样性程度较低,生态效益提升明显,但经济效益却大幅跑输其他情景,不利于武汉市国家中心城市建设目标的达成。在综合发展情景下,生态效益和经济效益得到兼顾,牺牲了2.54%的生态效益换来了32.04%的经济效益,发展相对均衡。区域建设用地的适度扩张保障了城市经济的稳定发展,同时注重对林地和水域等生态用地的保护,景观破碎化程度较低且布局较为规则。因此,综合发展情景较为适合武汉市目前发展需要,在此情景下进行土地利用结构和布局的优化能兼顾生态-经济目标,促进区域高质量发展,同时也能为其他国家中心城市的发展提供借鉴。

4 结 论

(1) 耕地和水域在研究期内为武汉市的主要用地类型,但耕地面积持续减少,水域则呈现先增加后减少的波动态势。建设用地面积在研究期内不断扩张。耕地面积在3种情景下均有所减少,在经济优先情景中急剧衰减,而在生态优先情景中减少趋势得到有效缓解。在综合发展情景下,耕地减少量居于两者之间,略高于生态优先情景。水域和林地面积在生态优先情景下均实现增长,但在经济优先情景下大幅缩减。

(2) 生态-经济权衡下土地利用结构优化结果为:在经济优先情景中,经济效益为16 351.821亿元,而生态效益仅为398.684亿元。因建设用地的快速扩张,建设用地经济效益敏感度居3种情景之首。在生态优先情景中,经济效益为13 340.607亿元,生态效益为412.899亿元。水域和林地面积的增加促使两者的敏感性系数猛增。在综合发展情景中,经济效益为14 773.903亿元,生态效益为405.932亿元,较好维持了生态-经济效益的平衡。从武汉市各区来看,新城区的生态效益明显高于主城区。虽然主城区建设用地占比高,但由于辖区面积较小其经济效益也并不高。武汉市2000—2018年耦合协调度均处于中度协调耦合,但值持续降低,说明伴随着城市高速发展,经济建设与生态环境的矛盾开始凸显。在土地利用优化情景中,仅有综合发展情景的耦合协调度高于2018年。江夏区、黄陂区和东西湖区达到高度协调耦合状态,而武汉市的中心城区耦合协调度普遍偏低。

(3) 生态-经济权衡下土地利用布局优化结果为:在经济优先情景下,景观破碎程度较高且布局较为混乱,土地利用类型在空间上的连通性较差,多样性程度一般而空间聚集程度较低,土地利用布局整体呈现城镇空间>生态空间状态。在生态优先情景下,景观破碎程度一般但布局规整,土地利用类型的空间连通性较好,多样性程度较低而空间聚集度较高,土地利用优化布局为生态空间>城镇空间状态。在综合发展情景下,景观破碎化程度较低且布局较为规则,土地利用类型的空间连通性较好,多样性程度和空间聚集度均较高,生态空间和城镇空间为协调发展状态。因此,综合发展情景较为适合武汉市建设国家中心城市的需要。