体验式消费语境下品牌快闪店的叙事性表达研究

2022-11-09唐昌乔杜昊宇TangChangqiaoDuHaoyu

■唐昌乔,杜昊宇 Tang Changqiao & Du Haoyu

(贵州大学美术学院,贵州贵阳 550025)

为庆祝2020年东京奥运会,奢侈品品牌爱马仕携手日本的御手洗龙建筑设计事务所,在日本东京新宿区推出了以“马”为主题的快闪店,四个快闪空间分别由马在漫步,小跑,慢跑,驰骋的姿态来打造设计,由马腿在不同动作下的变换来制作快闪店的艺术装置和展陈空间。同时在2020年10月中国新消费品牌“Bananain蕉内”在上海来福士举办了第一次线下“热皮——有温度的人造皮肤”的快闪活动,在现代科技和前瞻性美学主张的加持下,建构出一种消费者所期待的,内衣产品中功能与美学两者间的平衡,将对科技和设计美学的理解赋能于品牌本身。看似都是快闪店的搭建之后给品牌的价值收益,但从两个品牌的类别、定位以及消费者类型来说,皆是南北差别,因此快闪店的本身的叙事结构的表达存在着一定的差别,但从选择快闪店这个途径来进行品牌营销的出发点来讲,二者不仅与社会的体验消费语境有着密不可分的关系,而且和消费方对于体验的理解和表达息息相关。2005年日本电通公司针对数字网络环境下消费者消费决策行为的新变化,提出了AISAS的理论,从而优化了AIDMS的消费者行为模式,包括了引起关注(Attention)、激发兴趣(Interest)、主动搜索(Search)、购买行动(Action)、互动分享(Share)五个环节。2019年我国学者辛向阳教授在其《从用户体验到体验设计》文章中,进一步深化了体验前后的内在逻辑,并建立了体验EEI模型,分别为期许(Expectation)、事件(Event)和影响(Impact)三个有机联系的过程,而从与快闪店相互关联的三个维度来看,大致可以分为商品端、顾客端以及品牌端三个方面,也从横向解释了EEI模型的三个过程的对于品牌的影响。由此可见,快闪店的在品牌营销上的风靡与社会大众整体对于体验的诉求有着不可分割的相关性,在此基础上,本文将厘清体验式消费历史必然和快闪展现出的消费心理,并借由哲学家狄尔泰在体验美学上提到的“体验—表达—体验”理论在具体商业案例和笔者模拟项目分别阐释设计方和消费者的主客体关联。

■图1 EEI模型与快闪店体验模型补充

■图2 快闪店在不同城市线级的不同代际客群比例变化柱状图

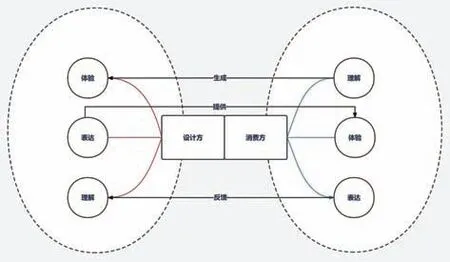

■图3 设计方与消费方“体验—表达—理解”建模关系图

1 体验式消费的存在必然

如果说工业经济时代的经济提供物是商品,那么当下的体验经济时代则对应的是体验本身。前者是有形的、基于制造的标准化总和,后者则是跨越了差异化服务型经济之后的无形的、基于展示体验的个性化集合。美国学者约瑟夫·派恩(B. Joseph Pine II)和詹姆斯·吉尔摩(James H. Gilmore)在 1999 年出版《体验经济》一书将人类经济发展历程大致划分为农业、工业、服务、体验等四个阶段,并提出体验是从服务中分离出来的第四种经济提供物[1]。在体验消费之前,传统的交易式消费更多属于一种“目的性消费”,此时的消费者有着明确的购物需求,目的性十分清晰,并非说目的性消费不具备体验过程,而是目的性消费追求的关键在于对物质本身的体验。

随着体验经济时代的来临,大众的消费开始出现了多次升级,消费者在满足了基础功能需求的之后,更加渴望满足对“物”的审美需求,并且在审美需求方面,大众也不再仅仅满足于被前一波消费主义淹没所衍生的一系列极具象征意味的“图式”或是“符号”,于是更加富有真实感的体验式消费出现了,它是一种“感受性消费”方式,可以说消费者在去往购物空间之前并没有清晰的消费目的,在商业空间与消费者互动的过程中,与其完成了某种身份意义上的构建,从而产生所谓的沉浸体验以及消费移情。

早在1999年《体验经济》一书就为我们阐述了产品作为商品如何嵌入品牌,以及如何提升产品方面的附加值以打造全新体验的功能。但观点仍旧停留在对产品本身的体验,这种体验仅存在于消费行为后,工业经济社会到体验经济社会,不啻于前文所述经济提供物的更替,更体现到了由卖方市场过渡到买方市场的转变,这也预示了体验一词概念的拓宽。

作为“现代营销学之父”的菲利普·科特勒(Philip Kotler)也早在其著作《营销管理》中揭露了互联网容易被消费者轻易过滤掉的特点[2]。 可见用户的消费体验需求更多需要依靠线下平台的搭建,通过将传统点对点的零售销售方式嵌入到多维度的用户体验场景之中,构建以真实生活场景为基础的体验场域。同时消费者在感知整个服务系统时,都会对品牌建立起深刻的印象,因此线下体验空间的打造尤为重要[3]。

因此,人们在畅游虚拟空间的同时,并未对真实的体验失去兴趣,而体验不再仅限于产品与消费者的联系单点联系,线下空间依旧是品牌和消费者之间非常重要的触点,并以一种更新颖的多点网状形式而存在。在辛向阳教授提出的体验EEI模型(期许、事件和影响)中,期许层包含了用户根据自身以往经验,对产品确立的心理目标,事件层包含了事件进行的条件以及体验者的自我创造,影响层包含了体验带来的意义[4]。能看得出来,三种进程都以体验者为中心出发,而从产生出平行于体验者的维度,又可以分为快闪店的体验的商品端(自身的体验)、顾客端(从体验反馈到口碑形成)以及品牌端(用户积累的结果),作为对EEI模型多向度的补充和解释(图1)。值得一提的是,商品端不再是狭义上的品牌产品,而是空间内所有可体验的物,包含了场景的体验和产品的体验;顾客段也不再是满足物质需求的简单购买行为,而是体验主体在条件满足下自我创造之后的自然结果。而随之而来的快闪店以其灵活、多变、低成本的特点刚好填补了社会对于空间体验的需要,它的出现不再将空间仅仅定义为卖货的渠道,而是一种消费者认知品牌、体验空间的真实入口。

2 快闪店的社会心理折射

诸多商业体验空间中,尤其值得一提的是快闪店近年来在国内环境下的风靡。快闪店是由英文“Pop-up Shop”(或“Pop-up Store”)直译而来,是一种短期经营的品牌游击店,现阶段被定义为创意营销模式结合的新业态。与传统体验店不同,完全背离了从前顾客找店的商业逻辑,而彻底进入到了以消费者为中心的店找人的前沿形态。

■图4 梵几品牌快闪店内部图

■图5 梵几叙事性关系建模分析

根据《2021年中国快闪店行业白皮书》数据显示,16至29岁的年轻群体占据快闪店客群比例约50%(图2),从用户的人群画像可以看出,快闪店受众其实比一般媒体或报道所呈现得更丰富,在快闪店的主要客群画像中,有着“下沉潮”的趋势,体现了消费用户本身的多元性,这些群体都具有不同的特征与喜好,也在快闪店行业中拉动了不同的产业增长点,带来群体的独特价值[5]。

快闪店相较以传统的品牌旗舰店有更大众的目标群体。根据当下消费求异心理的泛滥,要求了品牌的展示空间在需要成为兼顾五感体验、互动体验的展示场地的同时,也要考量在视觉符号以及装置的变换。鲍德里亚(Jean Baudrillard)在《消费社会》一书中曾指出,当物抽象为符号时,人们的需求也演变为符号差异系统制造出来的欲望幻象,基于“符号—物”建构起来的虚假物相消解了人的本真需要,这意味着物不再是也不需要通过使用价值来体现自身。人们的需求也就不再是真实的需求,而是广告和其他媒介不断制造出来的骗人幻象,需求幻象只是被资本主义生产所伪饰了的需求,透析出的实质是他者的一种欲望[6]。当物简化为抽象的符号之后,其本身也就成了一种引导欲望的延伸,因此这种对符号的消费也需要被不断地更新和拓展,从前品牌的外显视觉要素中标志与简单辅助图形的应用在当下已经不能满足消费者的真实需求。英国学者贡布里希(sir E.H.Gombrich)《秩序感——装饰艺术的心理学研究》中写到信息冗余度(Redundant)的问题,指出容易被人感知的图案会让人觉得单调乏味。当预期的图式出现在我们的视野,我们就会停止对它的注意 ,它就会沉到我们的意识阈限之下去[7]。传统的品牌要素正像是容易被观者感知的图式,长期观看会形成单调和乏味以及类似被品牌教育的某种抵触情绪。

而快闪店由于其临时性和多变性,更好地贴合了当下众多消费者“喜新”的心理诉求,其最显著的特征以限时限量的紧迫方式进行饥饿式营销,完成整体视觉风格调性场景搭建的同时,在社交媒体上制造了受众乐于传播的话题,强调公共活动和社群活动的价值[8]。但快闪店单从用户体验的角度出发是不够的,换句话说,快闪店着眼于体验的同时应该关注体验的来历,为何空间能够激发用户体验?空间的叙事性又从何处而来?这正是本文研究的价值和关键意义所在。

3 快闪叙事性表达的内因逻辑及案例

“叙事学”一词于1969年由托多罗夫(Tzvetan Todorov)最先提出,它是一门研究叙事理论的学科[9]。从文学叙事的角度来讲,叙事的冲动就是寻找失去时间的冲动,叙事的本质是对神秘的、易逝的时间的凝固与保存,抽象而不好把握的时间正是通过叙事才变得形象和可感[10]。 叙事设计包括不同的叙事技巧,将叙事空间扩大化是其中比较行之有效的办法[11]。现阶段,叙事在品牌快闪活动的展示中已成为常用手法之一。通常利用隐性叙事来建构快闪空间的结构,让观者在观赏的过程中感受品牌,以空间展陈的设计传递品牌理念,可视为叙事学在品牌快闪店展示中的灵活运用[12]。再者,叙事表达是一种交流手段、经验体认的过程[13]。

德国现代生命哲学家狄尔泰(Wilhelm Dilthey)曾提出了精神科学上的“体验—表达—理解”的基础框架,他认为,这三个过程刚好对应了“人—社会—历史的实在”。作为设计接收方的消费者在此过程中便很好理解,唐纳德·诺曼(Donald Arthur Norman)在《情感化设计》一书中解释的产品在被设计时考虑的本能层,行为层和反思层三个层面,恰好是为了迎合受众本身的“体验—表达—理解”。但分析叙事性表达的同时,我们应该更加注重主动表达的设计方,质言之,如果将品牌的快闪店看作是有机的整体场域,在“体验—表达—理解”环节的便是设计师本人,设计者通过体验当下公众的社会生活,表达其体验构成的生活世界的期然,同时理解消费方的反馈,进一步提升设计方体验的质。值得注意的是,在对表达层面做出判断和解释时,我们往往聚焦与其有着一级直接联系的消费体验,从而容易忽略与设计方表达层拥有二级主体间性关系的消费方理解层和表达层(图3)。正因此,快闪的表达因缺少了一种整体的叙事结构而充满争议。过分的强调主观消费体验,会在表达的向度中罔顾客观的集体文化生活,从而使表达成为一种佞妄个人主观审美的单一输出。因为作为个人的生活体验都是有限的点状的,但个人世界主观的有限性可以为历史世界客观的线性庞杂且同一所克服。如此,把握其快闪品牌叙事性表达的顷刻,不仅要对消费体验关注,还不应与消费者的理解和表达脱节,消费端的理解和真实表达(集体文化生活)作为叙事作用于的客体逐渐浮出水面,将社会集体文化心理串联起相对于仅关注体验的整个叙事结构。以下是笔者将展示现有案例和设计实践的理论整合分析及应用。

■图6 梵几品牌快闪店内部图

■图7 空间功能流程图、创想区效果

3.1 基于叙事性出发的快闪空间设计案例

从叙事表达的角度考虑快闪的空间设计,需要考虑空间属性、消费人群、品牌文化等综合因素,最为重要的是以宽阔的视野关注消费主题的公共生活理解与表达,不仅观察他们的生活,更要了解生活与时代背景的相互关联,一个沉浸式空间中的事件不仅是事件本身,而是有关社会、文化和物质等的关系所构成的网络,每个人都卷入其中,参与联系成为了沉浸式体验的内核[14]。

梵几是由设计师古奇高于2010年创立的家具品牌,“梵”是净空与安静的意思,“几”是家具,意为净空、安静的家具[15]。 追求“生长于野,安于室”的生活哲学。“梵”代表净空,“几”是家具,因此梵几从一开始对自己的定位就放在了净空的生活家具品牌,希望所设计的每一件家具放置于家中都能像花草置于自然中一般静谧安详。

2021年国内知名独立家具设计品牌梵几就在深圳万象天地开启了品牌的限时快闪店,店内依旧是梵几品牌一贯的中式美学理念,用传统的中式静谧东方美学为消费者打造了一方家居体验场域,其中看似是对梵几本身家具的体验,实则是对梵几提供的东方生活美学的一种共享。因此在快闪店的选择上,梵几主要选择了山脊、大地线两种更贴合东方文化的家具,以实木为主体,融合羊皮毛等自然材质设计的山脊线螳螂椅以及铠甲椅,用坚持手工打磨、保留木材原生材质的“道法自然”表达去回击工业文明制品的单调,同时也是对中国传统技艺文化的一种回应。除了梵几自身的家具外,现场还有艺术家黄玉龙创作的艺术装置——《月亮》,地上的手工圆月与天上的明月交相呼应,使人不禁产生了唐代诗人李白“欲上天揽明月”的文学意想,因此走进梵几营造的快闪店,你不但能够触碰到家具给生活带来的温润细腻和梦境与现实的碰撞,还有道家哲学与匠人文化的浸润。由于人们会在观看事物之前,会根据自身的阅读经验和审美趣味,对于接受客体的预先估计和期盼,对于场所的观看是一个双向过程[16]。因此梵几的快闪空间相当于先入为主,从用户的文化期待出发激发一定程度的自我消费“投射”,将更多热爱东方文化的消费者吸引。此时消费端的表达和理解分别反馈给设计方的理解和体验一种反对同质表达和对家这一概念的现代化渴望,同时后两者又反馈给设计表达,提供消费端的体验,形成了一个良好的闭环(图5)。快闪店布置的道家理念的家具以及诗性的空间艺术装置带给消费者不仅是东方美学的体验,更是对家概念的诠释和理解,品牌也因为文化的浸润被认可。这一案例充分证明了对叙事性的探索无法回避消费者表达和理解的内容。然而,这一研究不仅仅能运用于现有的空间,于其他的快闪空间设计实践笔者也做出了尝试,以期证明对叙事性研究的实践路径并非是孤立的存在。

3.2 叙事性出发的快闪空间设计实践

笔者结合用户体验的内容与前文论述的叙事性表达理论方法进行设计实践,作品结合对Island虚拟影像品牌的深入解析,以明确的叙事主题和清晰的相应的叙事情节为线索,用基于Island品牌调性的空间概念构想转化为具体的表达形式,设计了一套Island与日本硬体游戏公司Nintendo的联名快闪空间虚拟方案。

由于Island是一个虚拟影像产品开发品牌,因此这次的设计重心都放在了科技美学的用户科技体验上,基于对消费理念升级以及审美意识的洞察,整体的空间除了迎合了消费者对于科技美学的审美期待之外(即消费方的理解和表达),还注重了整体的叙事性结构(即注重消费方的体验),正因如此,快闪店的整体视觉调性同样参照了科幻类电影《西部世界》的装置,使用具有科技感的试验台和放映厅、未来感的螺旋形楼梯和仿生式的坐垫,由于放映厅是该方案里作为知识传播的主要空间,不刻意设置桌椅是为了他们可以自由的选择最舒服的方式去接收影像,进入沉浸式叙事空间(图6)。楼梯间装置是站在未来的角度,意图回到宇宙最原始的组成部分——分子和原子,去对话世界。不限于手上的技法和贫瘠的语言,通过这种方式去让体验者更多难以表达的情绪感受真正得以释放。(图7)作为了解产品主要功能的二楼体验区,加入了宇宙相关的太空元素并放置相关的影像产品装置,社交属性的实验台内的场景装载的都是轻松的日常,以社区感受的情绪诱导形式,真正在强调以人为中心的体验感受以及搭建了由消费者构成的社会交互式经验性分享的品牌私有场域;另一方面在创想区空间内提供了体验方一个独处沉思的特殊角落,可以在此臆想影像中的乐趣或者思考空间内的叙事体验,如此使得设计方的叙事表达使得消费方的未知体验超出个体心理境界,产生对Island品牌调性深化的认同,并形成由个体到集体的品牌消费者理解,营造出一个由科技未来主题的快闪空间。

4 结语

面对不断变化的消费心理、不断进步的科技手段以及不断出现的服务方式,品牌的快闪体验空间还需要不断地变化以适应更多的挑战。从专卖店到旗舰店,再到品牌艺术展览馆,都是为了给消费者建构一个身体与精神在场的线下真实空间从而提供一个更好的体验,但现有空间案例和笔者的设计实践案例皆证明我们对于体验的关注不应停留如何表达,而是为何表达,如此我们从叙事性角度探讨设计表达的合理性才有意义。作为设计师我们不仅要有发现问题的洞察力,还有解决问题的能力,从设计理论再到快闪空间设计实践,体现的是设计师本身的设计责任,只有对理论的深刻总结,方能期得在设计的现实意义层面指导更多的实践。