武汉市社区配套商业建筑设计探索

2022-11-09孙长辉

孙长辉

1 武汉市社区配套商业建筑的现状

社区配套商业是一种以社区内民众为服务对象,以便民、利民、满足并促进居民消费为目标的属地型商业[1]。相较于其他类型的商业,主要有几个特点:第一,服务对象明确,以社区居民为主,外部人流为辅;第二,相较于大型商业,该商业类型更加贴近居民日常生活;第三,受限于特定的服务对象,一般根据居住社区的规模来确定商业规模。

武汉市社区配套商业发展初期,主要以沿街底商的形式出现,这个时期的配套商业具有业态不完善、档次较低等特征。随着武汉城市建设与房地产业的蓬勃发展,社区商业也得到巨大发展,涌现出各式各样的配套商业。但是,在发展过程中也暴露出很多问题。

第一,很多居住区比较偏僻,尚处于城市开发初期,居民人流量较少,仍配建了大量的社区商业,造成了资源浪费。第二,进入21 世纪,互联网发展迅速,网购逐渐普及,年轻人的生活方式与消费方式也发生了转变,电子商业对实体商业产生了巨大冲击。国家统计局电子商务交易平台调查显示,2021 年全国电商交易额42.3 万亿元,同比增长19.6%,两年平均增长10.2%。第三,武汉市的大型商业中心较多,城市布局呈现多中心特征,很多社区商业缺乏前期策划与合理的业态布局,导致盈利能力差,长期处于低水平运作状态[2]。

2 武汉市社区配套商业的发展趋势

2022 年6 月6 日,湖北省武汉市人民政府办公厅颁布了《武汉市一刻钟便民生活圈国家试点城市建设实施方案》,以期通过改造社区商业激发社区商业活力,打造一刻钟便民生活圈。其中提出到2025 年,共建设改造112 个一刻钟便民生活圈,引导社区商业主体拓展沉浸式、体验式、互动式消费场景,市民出门步行仅需一刻钟,即可享受“一站式”购物、社交、文化、休闲等多种便民服务,实现“家门口的幸福”。随着15 min 生活圈概念的落实,未来社区商业的发展方向和趋势有以下几个特征。

2.1 业态的转变

通过分析近几年各大网络购物平台数据发现,年轻消费者越来越倾向于网上购物,实体商业受到很大冲击,然而电子商业无法替代体验型商业。针对居民消费方式与生活方式的转变,未来社区商业的业态将以体验型和零售型商业为主,对商铺面积、空间形式的需求也将发生改变。

2.2 灵活性、可变性

零售型商业需要的商铺面积一般较小,而体验型商业相反。总体来看,以体验型与零售型商业为主的建筑,应当以小面积商铺为主,同时具备容纳较大商业设施的可能性。因此,未来的社区商业应具有灵活性、可变性,能够适应不同类型的商业形式。

2.3 注重空间体验

在实体商业大受冲击的情况下,还是有一批商业建筑成为网红打卡地,如成都太古里、上海前滩太古里、上海瑞虹天地太阳宫等。纵观这些商业,都具有年轻化、社交化等特征,强调体验性与互动性。空间体验是传统线下商业的优势,以往社区商业的空间布局比较简单,多以沿街底商为主,由于规模较小,很难设计出内容丰富且有记忆点的空间效果。随着消费者要求的不断提高以及网购对社区商业的挤压,未来的社区商业将更加注重空间塑造。

3 盛观尚城社区配套商业建筑设计

针对武汉市社区商业存在的问题,以盛观尚城社区配套S1 商业建筑设计为例,分析如何使社区商业重回社区并与电子商业形成互补,通过优化铺面分割、调整传统社区配套商业的业态布局、打造空间亮点等设计手法,使社区商业成为具有公共活力的场所。

3.1 项目背景

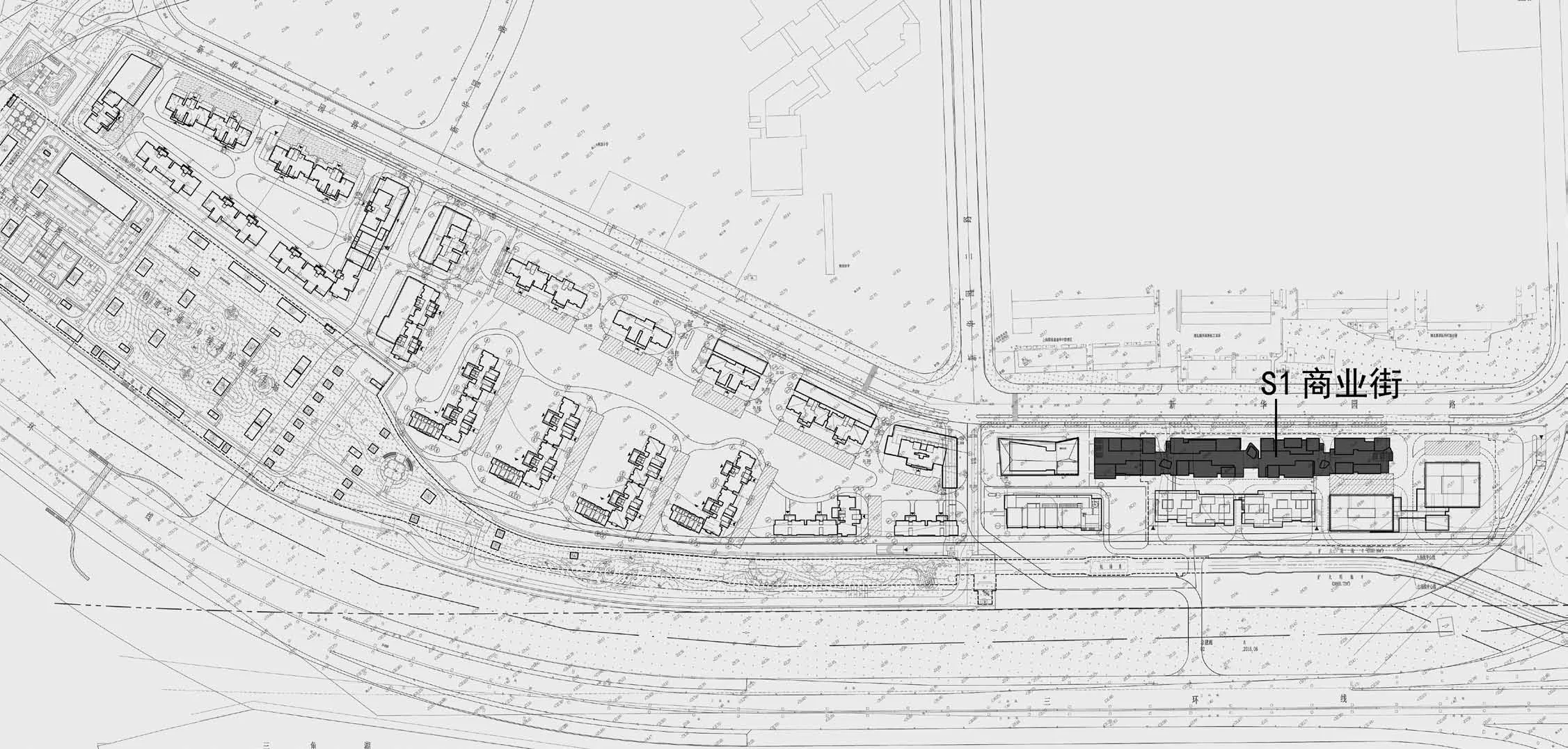

盛观尚城社区位于武汉市经济技术开发区三环线与龙阳大道交汇处轨道3号线升官渡停车场,总建筑面积约为58.7 万m2,住宅区毗邻地铁口,其中S1 商业为配建商业之一。S1 商业共两层,总建筑面积8 566 m2,北侧临近新华园路(图1),地块长约220 m,宽约26 m,建筑高度12 m。S1 商业包含8 栋小建筑单体,每栋建筑面积1 000 m2,每两栋为1 组。

图1 S1 商业区位(来源:作者自绘)

3.2 设计策略

3.2.1 业态策划及铺面划分

通过对武汉市社区商业建筑的调研,未来大型商业将承担节假日的购物消费,社区商业则是满足人们日常生活的购物需求,主要包括零售型商业和体验型商业两大类。

零售型商业形态包含便利店、中小型超市、药店、较小的服装店等,体验型商业形态包含餐厅、健身房、美容美发店、银行、干洗店、花店、咖啡店、酒吧、房屋中介、装饰公司及亲子游乐等。针对此类商业形态,以较小面积的商铺为主,辅以少量的较大面积商铺,注重商铺面积的多范围覆盖,80%的商铺以35 ~65 m2的小面积商铺为主。

位置不同,商铺的活力度会有很大差别,设计师应根据活力度与人流量合理布局不同面积的商铺。其中,首层临街面具有最好的可达性与最大的人流量,应将面积最大的商铺布局在此处;首层临近小区内侧应布置面积中等的商铺;2 层商铺可达性与人流量最小,应布置面积最小的商铺。

在业态分布上,根据不同位置的人流属性进行布置。商业街南侧为小区内部人流,考虑布置药房、超市等居民日常使用的功能房;北侧临街,以小区外部人流为主,考虑布置健身房、餐厅等体验型商业设施。

3.2.2 布局与流线

S1 商业首层采用背靠背式的商铺布局,一侧临近城市道路,一侧面对小区内部,与相邻的S3 商业共同形成小区内部的商业街。这种布局大大提升了得铺率,使更多商铺拥有临街面。

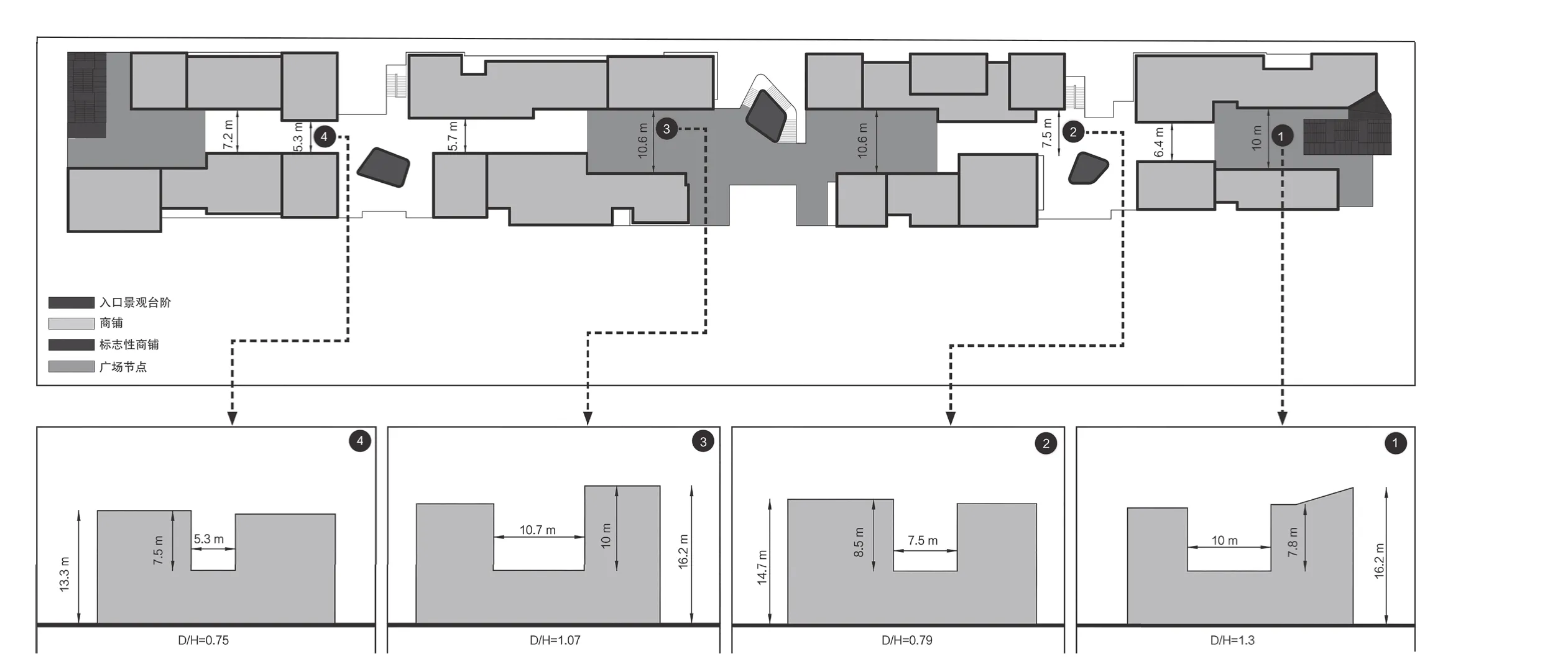

2 层采用内街式布局,增大商业临街展示面的同时,可以形成丰富的内街空间效果,提升空间体验感。打开商业街东西两侧入口空间,形成小型入口广场,便于吸引来自地铁和街道方向的人流,如图2 所示。

图2 S1 商业2 层内街空间分析图(来源:作者自绘)

通过前文分析可知,商铺的人流量随着楼层的增加而越少,S1 商业东西两侧的景观台阶将人流直接引入2 层,形成“双首层”的空间布局,能够增强2层商铺的可达性。整个商业街布局简洁,流线清晰,充分利用了南北两侧的内部人流和外部人流。

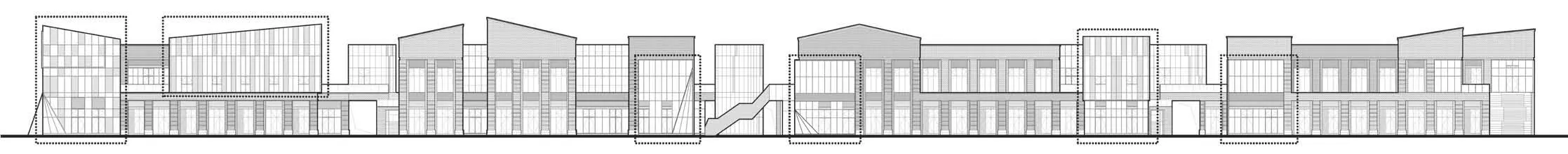

3.2.3 界面、节点与标志性

凯文·林奇所著《城市意象》中将城市意象的内容归纳为5 类元素,即道路、边界、地区、节点和地标[3]。S1 商业2层内街空间从界面、节点、标志性3 个方面进行设计,构建自身城市意象。一是界面。内街商铺界面通过不同材质体块的错动,形成高低、前后、材质之间的对比变化,整个界面丰富灵动,避免了单调枯燥的空间感受。二是空间节点。通过内街体块的前后错动形成了变化丰富的街道尺度,并在4 组建筑的中间打造3 个小广场空间节点。根据芦原义信的《外部空间设计》,利用剖面控制街道的宽高比为0.7 ~1.5,保证人在街道内行走时的空间感受[4]。三是标志性。在内街的广场节点中,设计具有标志性的弧形玻璃商铺作为视觉焦点,吸引人流的同时打造商业街的空间特征(图3)。

图3 S1 商业街北向立面图(来源:作者自绘)

3.2.4 铺面划分的灵活性

考虑社区商业的灵活性,商业街以小铺面划分为主,同时也考虑了其可变性[5]。每组体块的端头,以大体量的玻璃体块覆盖2 ~3 个铺面,在沿街空间形成较好的视觉吸引力。例如,可合并购买2~3个铺面,作为商业街的主力店进行运营。另外,立面造型设计也为多商铺合并运营提供了可能性[6]。

4 结语

本文以盛观尚城社区配套S1 商业建筑为例,阐述了如何塑造灵活可变、具有体验性的社区商业。但本商业建筑设计中仍存在很多不足,对于商铺如何适应多类型商业设施,仅在立面造型设计中进行简单考虑。要想更好地打造适应社会发展的社区商业建筑,还需要进行更深层次的探索。