冼玉清在韶关岭大村的教学与生活

2022-11-05邓秋华仲红卫

邓秋华 仲红卫

人们提到冼玉清(1894-1965)先生,多是称赞她在岭南文献整理和诗歌创作方面的杰出贡献,而关于她的生活谈的并不多,这不能不说是一个缺憾。《孟子·万章下》云:“颂其诗,读其书,不知其人,可乎?是以论其世也。”章学诚《文史通义·文德》引申言:“不知古人之世,不可妄论古人文辞也。知其世矣,不知古人之身处,亦不可以遽论其文也。”这就是说,后人要了解一个人的文辞,首先需要了解他所处的时代;但如果仅仅了解他所处的时代,而没有更深入一步考虑其所身处的具体境况,也不可以随意议论其文。“论世”属于宏观历史,而“身处”则属于微观历史。将“论世”和“身处”结合起来,才能做到“知人”。1942-1945年,冼玉清先生作为岭南大学的教师,在偏远的韶关岭大村度过了整整三年时间。这三年的生活经历,对她中年以后的诗歌创作和学术研究都发生了深远的影响。要了解冼玉清后半生的研究和创作旨趣,在韶关岭大村生活所带来的影响是不可回避的。

冼玉清到岭大村,是应岭南大学校长李应林之特别邀请。1941年香港陷于日军之手,借香港大学地方临时办学的岭南大学不得不宣布全员疏散。彼时日军准备在香港成立所谓的香港文化协会,有意延请冼玉清担任协会职务,而冼玉清不愿为日军做文化汉奸,因此在岭南大学之事基本结束后,就计划化名乘船返回澳门家中暂住。1942年6月20日,冼玉清取得香港离境证,21日买船位返澳。在船上,她还遇见了观本法师。彼此问过姓名之后,两人甚为欣喜。

岭南大学在香港沦陷后即筹划在曲江复校。1942年四五月间,曲江岭大村的建设基本完成,学校开始进入复课准备时期。7月中旬,冼玉清在岭大的弟子李毓弘奉李应林校长之命前来澳门邀冼玉清北上“归队”。李毓弘对冼玉清说:“复校事易,而师资为难。粤北地方穷苦,道途遥远,恐有资望者不肯前来。吾子一向生活优豫,人人所知。倘吾子肯来,则其他必望风而至。盖弱女子毅然先到,丈夫汉何以为辞?此一举动,其影响固甚大者。”冼玉清同亲友商量,大家一致反对,认为冼玉清孑然一身,住在澳门尚可得以安生,而北上不独生活艰辛,还可能冒硝烟弹雨之危,倘若遇到危难,届时谁可为之护持?面对这一人生重大抉择,冼玉清一时之间也难以取舍:如果去,则生命可危;如果留,则志节有憾。经反复思量后,为国尽忠的大义终于占了上风。她这样解释自己的决定:“譬如父母病危,为子者不奔侍汤药,置身事外,何以为人?今国家正在危难之时,我应与全民共甘苦,倘因一己有优越条件,而高枕苟安,非素志也。读圣贤书,所学何事?‘临难毋苟免’之谓何?”冼玉清是深受传统文化影响的知识分子,“临难毋苟免”的责任感和使命感,最终促使她在重大关头毅然作出北上曲江的决定。

当时从澳门到内地有两条路:一条从斗门都斛入,这条路不但最便捷,而且费用低、用时最少,但缺点是人挤盗多,安全难以保障。另一条是从广州湾入,此路曲折迁迥,但是最为安全。冼玉清最后选择了广州湾一路。1942年8月15日,她洒泪辞别亲友,带着千叠国愁独自乘坐白银丸号返回国内。她先在湛江登陆,然后经廉江、玉林、柳州、桂林,辗转一月有余,终于抵达韶关。这一个多月的路程有喜有忧:在廉江,她的行李被盗,不得不滞留盘龙等待救济;在玉林,她偶遇故人洪钧、欧阳雄,又结识了新朋友朱善卿和黎继全;途径宾阳,她住在“断垣飘雨鼠跳床”(《流离百咏·归国途中杂诗十首·宿宾阳旅店》)的旅店之中,在孤独无依中只能偷偷流泪。在柳州,她专门拜谒了柳宗元庙;在桂林,她前往偏僻的龙隐岩读了隐没在荒草中的元祐党人碑。对于一个立志献身于传统文化研究的人来说,拜谒柳庙和读到党人碑,于她无疑是莫大的安慰。抵达韶关的当晚,她和迎接自己的两名女弟子同宿在武水河畔、黄田坝孝弟桥边的一叶小舟之上。虽然条件艰苦,但是冼玉清心情开朗,在《抵曲江与女弟子左坤颜、王瑞文宿阿秀艇》中欣然写下了“为爱涤尘临武水,画船呼伴试行窝”的句子。

冼玉清生命中最重要的一段经历,就此开启。

战时物质短缺,而粤北山区尤为贫苦。冼玉清《流离百咏·曲江诗草·岭南大学迁韶书事十首》(以下简称《十首》)专门记述了当时岭南大学的办学条件和自己的种种生活细节。

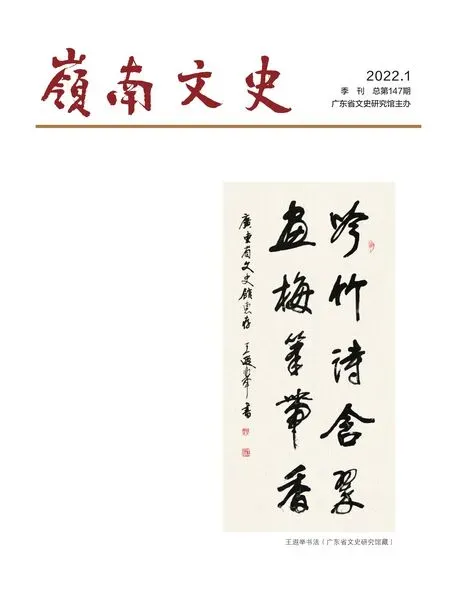

住:岭南大学迁址岭大村,曾得当时广东战区司令长官余汉谋襄助。余将岭大村、横岗两地原先属于军队的四十八座竹制棚屋移交给学校作为校舍;李应林校长又多方筹款,委托司徒卫先生在岭大村新建了一些建筑。这些移交的棚屋和新建筑皆属于“竹织批荡”之作,也就是用竹木建成的简易建筑。《十首》中《迁校》说“竹屋茅檐结构新”,指的就是这一状况。

食:在岭大村,冼玉清自己亲自买菜下厨。《十首》之《生活》诗云:“买菜清朝驰远市,拾薪傍晚过前山。执炊涤器寻常事,箪食真同陋巷颜。”诗中所言的“远市”不知具体位置。粤北地方乡俗,常有村民在日出后不久聚在就近交通方便之处卖菜,形成一小型自发市场,约九十点即散去。岭大村位置偏僻,惟距此约1公里处有粤汉铁路仙人庙站(今已废)。冼玉清须早起买菜,极可能就是去此小站附近的自发市场。岭大建在一山坡上,周围皆山,因学校无电无煤,故冼玉清须亲自到周边山上拾薪。在《十首》之《下厨》诗中,她以略带调侃的口吻,说自己作为大学教授,刚刚放下手中写文作画的笔,就要操起刀子劈柴切菜:“谁惜摛文挥翰手,丹铅才歇析炊旁”。生活如此清苦,冼玉清却毫无怨言。孔子云:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷。人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”冼玉清在诗里以颜回自比,苦中作乐,其人生态度和人生气节可见一斑。

衣:除拾薪做饭,衣服也要自己拿到村边的小河里去洗。《十首》之《浣衣》诗云:“薄浣青衫到小溪,坡陀碍屐袖沾泥。临流庸照新来影,不似当年凤髻低。”青衫是古代学子常穿的衣服。此处若是实指,则冼玉清日常所穿之衣应是青色的袍服,这也正是民国时期大部分知识分子的装束。诗中提到的“屐”,是用木头做鞋底的鞋子。相传屐在春秋时期就已出现,宋代以后基本只作雨鞋使用。冼玉清在下雨之后,穿着木屐小心翼翼走下泥泞的土坡去洗衣,弄得衣袖上也沾上了泥巴,以至于她甚至不敢看小河里自己的倒影——当年那个梳着凤髻、生活优渥的华美女子,怎么成了这样一个粗陋的“村妇”?

行:除工作和劳作,冼玉清的生活中也有消闲和宁静。她会在校园里漫步,看满园满山的苍苍松柏和参天巨樟,耳畔是声声鸟鸣和村里传来的鸡鸣狗吠,大自然的种种都让她觉得无比亲切(《十首·校园》)。春天来临,离岭大二里之外的横江村,洁白如雪的李花簇簇盛开。冼玉清独自一人越过小溪,在春日暖暖的阳光里,披着满身花影缓步而行。她听到鹧鸪此起彼伏的啼声,想起当年在广州时和陈寅恪等教授同游萝岗赏梅的时光,心里飘过一阵阵的哀愁——在这兵荒马乱的岁月里,难得还有这样的美好可以去寻访(《曲江诗草·横江看李花》)。闲暇的日子,她还去踏访遗迹和名胜。粤北是岭南文化的发祥地之一,盛唐名相张九龄就出生、成长、归葬在粤北,冼玉清专程拜谒了这位洞烛先机、忧国忧民的“岭南第一人”(《曲江诗草·谒张文献墓》)。她到湘南旅游,在衡山寻访怀让禅师的道场福严寺和著名的磨镜台,登上祝融峰,在上封寺赏月,在观日台等待日出,在白龙潭晚泳(《湘南诗草·南岳纪游八首》);离别衡山,她又到了耒阳,夜晚的耒阳让她想起了熟悉的珠江,在这里她逐一参访了杜甫墓、蔡侯池、凤雏亭(《湘南诗草·耒阳纪游四首》)。颠沛流离的生活不但没有击垮她,反而使她对祖国悠久灿烂的文化更加热爱和尊崇。

交游:在岭大,冼玉清没有名教授的架子,和学生、职员的关系颇好,大家都亲切地称她为“冼姑”。她刚刚抵达韶关时,曾和迎接自己的学生左坤颜、王瑞文同宿一舟;1944年的除夕之夜,她与两名学生黄贞绰、李银生在樟林酒家(岭大学生自己开设的小酒家)吃年夜饭。三人都是羁旅之人,在这一特殊时刻,自然感愁满怀,解酒抒情。冼玉清喝得有些醉醺醺,最后由两名学生扶回住处(《曲江诗草·卅三年除夕江西黄贞绰、李银生两生招饮樟林酒家饯岁》)。与学生同宿同饮,这种师生之间的情谊在今天已不多见。有一位秘书卓振雄,邀请冼玉清去他在黄冈乌蛟塘的别业做客。卓秘书用来招待冼玉清的,只有一道苜蓿菜。冼玉清不但没有因此埋怨卓秘书,反而觉得在这哀鸿遍地的乱世之中,有一顿苜蓿餐就应该知足了(《曲江诗草·黄冈乌蛟塘访卓振雄秘书别业留赠》)。冼玉清和同在粤北避难的徐学芬女士关系很亲密。徐学芬,东莞人,清末进士徐夔飏女,善词,是思想进步的岭南新一代女性。冼玉清在坪石、连县(今连州市)时,至少三次和徐女士一起饮酒纵论。两人在连县见面时恰逢七夕,临别之时徐女士赠予冼玉清龙眼,而冼玉清也寄诗酬谢(《连州诗草·坪石端午徐学芬女士招饮莘莘学室,连阳七夕复荷临存,畅谈湘北战局并惠赠龙眼,别后却寄》)。徐学芬曾有“有财非富,无德为贫”的高论,冼玉清听后极为震撼,以为有“棒喝”效果(《坪石诗草·从连县返曲江经坪石再过徐学芬女士》);两人谈论时局,冼又对其胸襟视野多有佩服,称赞徐氏“丈夫难得此襟期,时局盱衡眼似箕”。

冼玉清的中学同学梁镜尧时在韶关仲元中学任校长。冼玉清到韶关后,不时会到梁家拜访,两人之间的情谊极为深厚。1944年日军犯境,梁镜尧父子为保卫学校英勇殉难。噩耗传来,冼玉清悲伤难禁,连写三诗以记之。在诗里,她引用“刑天舞干戚”(陶渊明《读山海经》诗句)的故事,称赞梁氏父子“赤手撑持舞斧柯,头颅如许奈伊何”,又批评不战而逃的国民党军竟然将守土责任委诸一介书生,而自己也只能用痛哭来祭奠好友和残破的国家。“干城竟属书生事,哭尔宁如哭国多”“感逝伤时天欲问,《国殇》才读已吞声”。在难言的悲痛中,她只能希望梁氏父子的忠魂可以早归故里。“清枫月夜知归路,好挈佳儿返里门。”

冼玉清自小就立志要将全部身心献给传统文化的研究和传承事业。在岭大村教书期间,她以《写志》诗表达自己的人生志向:

廿载皋比自抱芳,任销心力守书堂。

拒霜冷淡秋荼苦,欲植青松蔚作梁。

诗人剖析心志,说自己二十年甘守讲席,将全部的心力都投入到教育和研究之中,乃是为保全个人志节和为国家培育栋梁。正因为有这份崇高的坚守与执着,在教学和生活条件都非常简陋的情况下,冼玉清依然保持着对教育事业的热爱。《十首》之《授课》诗说:“更无纱幔障宣文,百二传经愧博闻。虞溥著篇先劝学,一生砥砺在精勤。”宣文指前秦的宣文君。她的父亲传给她《周官》之学。战乱之后,国家人才缺乏,苻坚知道她精通《周官》后,就下令在她家里开设讲堂,选派了120名学生跟她学习,时宣文君已八十岁了。因为男女有别,所以她授课的时候,和学员之间隔着一层绛纱。由于她的教学,《周官》之学重新盛行于世,苻坚封她为宣文君。虞溥是西晋的教育家。他在地方任职时,大修学校,广招学徒,学生达到了七百多人。虞溥为此专门作了一篇劝学的文章训诰学生。冼玉清引这两则典故,间接地表达了自己愿意踵继前贤的心志。

教学和研究,书籍资料是必不可少的。岭南大学在当时是颇有声誉的私立大学,其图书建设情况在全国各高校中首屈一指:“岭南大学图书馆在抗战前藏书颇丰,其数量在全国大学图书馆中占第五位。……至1941年底香港沦陷前,图书馆在广州和香港两地已合计拥有藏书约20万册,其中中文藏书约14.2万册,外文藏书约5.8万册。”但是经过两次迁移,尤其是从香港迁往韶关后,岭大原有的藏书有相当一部分或失散或毁灭,留存部分之绝大多数亦未能转运至韶关。面对空空如也的书架,冼玉清分外怀念自己藏书丰富的琅玕馆。《十首》之《缺书》诗云:“苦忆琅玕旧池馆,芸香应冷子云书。”作者在琅玕一句下自注:“琅玕馆为予藏书处,精椠甚多,乱后不知下落。”为解决图书问题,岭大除积极筹措资金采购图书外,还通过岭南大学同学总会发起为母校捐书运动:“凡属本校同学,均盼每人最低限度赠送一本……如觉无可赠之书或以为买书不便,请捐助代金,每本金额三十元五十元一百元三种。”看到岭大如此缺书,比邻的东吴大学捐出国币五千元协助岭大购书,协和神学院也借予中英文图书一批。虽然想尽办法,但是看起来并没有从根本上解决问题。因为抗战胜利后,岭大图书馆返回广州时仅仅携带图书1万册。也就是说,岭南大学在粤北办学四年间学校图书馆所累积的全部藏书只有区区1万册!这个数量,只是1941年学校藏书量的二十分之一。

教师是实施教育活动的主体,优秀的教师是教育最宝贵的资源。清华大学校长梅贻琦曾言:“大学之良窳,几全系于师资与设备充实与否;而师资为尤要。是以吾人之图本校之发展,之图提高本校之学术地位也,亦以充实师资为第一义。”有资望的教师在各学校间自由流动,为民国教育界常态。冼玉清以富家女而身负才名,在当时可谓凤毛麟角。得冼玉清者,不独得一人才,亦且树立一尊师重教的绝佳榜样。在乳源桂头办学、距岭大仅一水之隔的广东省立文理学院就欲厚礼延聘冼玉清任教。文理学院请冼玉清的旧友王韶生带领何士坚、黄文博,一行三人亲自上门与冼玉清面谈。冼玉清虽然为文理学院的诚意感动,但是仍然婉拒了邀请(《曲江诗草·桂头广东省立文理学院厚礼延聘,感怀旧游,口占三绝柬王韶生、何士坚、黄文博三君》)。远在贵阳的国立贵州大学也寄来聘书,同时还请张西堂、岑家梧、罗香林三位与冼玉清有交游的名士写信敦劝。冼玉清对于贵州大学的邀请颇感意外,她在去留之间犹豫了好久,最终决定继续留在岭大(《曲江诗草·贵阳国立贵州大学聘书远至,张西堂、岑家梧、罗香林三君来信敦促并盛道花溪风景优胜,率成二绝奉答》)。

1944年11月,日本侵略军集合两万多兵力,发动了第三次粤北会战。1945年初日军攻占韶关,广东省政府随之迁至连县。实际上早在1944年5月下旬,韶关就已警报迭起。岭南大学于5月30日接到战区命令,要求在6月10日前疏散完毕。岭大遂决定先行疏散教职工家眷及女教师,男教师一律留校办理未完成工作。从6月到11月间,冼玉清先被疏散到坪石,很快又迁至连县,然后又在战事暂时安稳后回到韶关。

冼玉清达到坪石的时间应该是1944年6月9日,因为她在这一天写下《曲江告急疏散至坪石岭南农学院》二首记录此次行程。从诗中“迎云晚对金鸡岭,入廛朝渡水牛湾”两句看,冼玉清应是乘坐火车于傍晚时分到坪石,在金鸡岭下住一夜后,第二天早上再从水牛湾渡河到镇中心。水牛湾位于武水在坪石转弯的地方,粤汉铁路在此设有水牛湾站。坪石镇是湘粤交界处的大镇,商业繁荣。冼玉清说坪石“上中下三街店铺多至数百间,百货云集,亦一市埠也”。在赴坪石路上,冼玉清还遇到了李沛文、黄伟胜、李德铨、邵尧年四位同事。李沛文、李德铨、邵尧年是岭大的校务委员,黄伟胜职务不详。

在坪石住了一个多月后,因为形势日趋紧张,冼玉清又要被疏散到连县。连县在坪石北二百五十里, 抗战期间,民国广东省政府曾先后于1938年11月、1939年冬、1941年秋、1942年7-8月、1944年6月五次迁连。1944年广东省政府迁连后,岭南大学一部也随之迁连,冼玉清就在此次迁连的人员之中。冼玉清原先准备自己买汽车票,但是因为车站运力不足,她奔波一天都买不到位子,只能看着打包好的行李一筹莫展。面对这国家沦亡、民生艰危的局面,她在悲伤之余,在诗里对政府面对人民疾苦的冷漠进行了严厉批评(《坪石诗草·拟向政府购车位赴连县不可感赋》)。她把自己眼前的境况与亡国后仓皇南奔的李清照相比,觉得时隔千年,情景竟如出一辙:“烽烟报急近燃眉,漫卷图书泪暗滋。后序怕看《金石录》,艰危奚啻易安时。”7月19日,她终于搭上友人的车到了连县,算是暂时逃离劫火(《连州诗草·燕喜学校闲居十二首·甲申五月廿九日偕胡继贤行长、继良及继雄夫妇乘小汽车从坪石至连县》)。

在连县,冼玉清以笔为枪,积极挖掘连县的乡邦文献,欲以此唤醒人民的爱乡爱国之心。她明白地说:“欲人民之爱国,必须使其知本国历史地理之可爱,而对于本乡本土尤甚。所以言史学者,对于乡邦文献,特为重视也。”在连县的三个月间,她陆续发表了《连县之史地赏析》《刘禹锡在连州》《静福山之文献》《孟宾于之诗》《连阳掌故》和《连州三月记》等文章。1944年中秋,广东省农林局、广东省振济会,连县民众教育馆、妇运会、青年会,广州真光中学、培英中学等联合举行“迎月会”,并邀请冼玉清向妇女作《诗人对月之各种感情》的演讲。演讲结束时,冼玉清深情地说;“在座诸君,有是遭乱的,有是离乡的,有是远隔兄弟姊妹朋友的,有是夫妇分离的,有是曾经战阵的军人,有是无忧无虑的少年,我们对着今晚的月亮,情感又怎么样呢?总之希冀抗战成功,希冀和平早日降临,这是我们共同的心理。但祝明年中秋战氛尽扫,各返乡闾,我们得到一个更美满、更如意快乐的赏月。”这次演讲,可算是颠沛流离近一年间冼玉清最欣慰的一件事。

1944年11月,粤北暂时安稳,冼玉清从连县返回坪石。次年1月中旬,日军从湘南南下,先后侵占栗源堡(中山大学农学院)、管埠(中山大学师范学院)、坪石(中山大学校本部)。中山大学师生仓皇撤离,岭大亦处于惶惑不安之中,员生皆检点行装,或投亲靠友,或北上乐昌。从19日起,冼玉清衣不解带等待学校安排。20日,岭大通告可往二十里外的黄坑疏散,冼玉清遂于当日正午十二时与同事眷属启行。从这天算起直到5月14日出至仁化县城,冼玉清在黄坑避难凡一百一十三日。《流离百咏》中的“黄坑诗草”收诗12首,专记此一百多天在黄坑避难的仓皇情景。诗中写道:敌寇将至之时,岭大师生紧急躲入校园后的山林之中,虽庆幸未落入敌手,但是丛林荆棘遍布,行动至为艰难(《甲申年十二月七日八日坪石墟乐昌城以次失陷,岭南大学停课疏散》)。情况稍缓,全校师生扶老挈幼,携带干粮向黄坑避难(《全校教职员及妇孺避难黄坑,得欧林清君照拂》)。黄坑在群山之中,地方僻陋,村民生活极为艰苦,师生们住到村民家里,茅屋漏雨,大家只能以草铺地,卧在上面休息(《茅屋漏雨席草卧地》)。随后冼玉清跟随本乡保长,一同在山中艰难跋涉,勘踏前往乐昌、仁化的道路(《随乡保长踏勘通乐昌仁化险隘》)。在黄坑不久,师生们就听到三十里外的桂头镇陷落的消息,岭大师生不得不再次入山躲避。师生们穿行在深山密林之中,无房无屋,只能蜷伏在山崖之下(《敌驻桂头入山躲避》)。就在这万分艰难之时,朋友周郁文邀请冼玉清往住五华(劫掠频闻,周郁文技正邀住五华,罗雨山秘书约来仁化,欧林清君留居黄坑感赋)。万般无奈之下,冼玉清选择翻越高峻的黄嶂岭先到仁化,然后再返回广州。(《拟取道仁化返家》《从黄坑赴仁化经黄嶂岭》)。

就在冼玉清打算返穗而在仁化暂时滞留时,日本无条件投降的消息传来山城。冼玉清喜极而泣。她整理行装,于9月6日乘船从仁化出发,先沿武江至韶关市区,再进入北江而经英德,于三日后抵达广州,结束了三年的颠沛流离的生活。

[1]杨伯峻:《〈孟子〉译注》。中华书局。

[2][清]章学诚:《文史通义》。上海书店出版社,第81页,1988。

[3]李应林,号笑庵,广东南海人,中国现代教育家。1937年接任岭南大学校长一职,1948年辞任。

[4]岭南大学农学院本部在1940年9-10月间已迁往韶关乐昌坪石办学。

[5][6]冼玉清:《澳门小住记》。见《冼玉清论著汇编》(下)。广西师范大学出版社,第709-710页,2016。

[7]以下所引诗句,凡出自《流离百咏》者,皆不注书名而只注该诗所属章名及诗题。

[8][9][10][11][12][14][15][16][17][18][20][24][25][26]冼玉清:《碧琅玕馆诗钞》。广东人民出版社,第47、48、49、50、50、50、63、67、51、49、49、58、58、59页,2008。

[13][宋]朱熹:《〈论语〉集注》。齐鲁书社,第53页,1992。

[19][22]周旖:《时困犹存劫后书——抗战时期岭南大学图书馆的藏书活动》。载《图书情报知识》,2010年第1期,第66页。

[21]《岭南大学校报》(曲江版第3期),私立岭南大学编印,1943。

[23]梅贻琦:《中国的大学》。北京理工大学出版社,第57页,2012。

[27][28]谢建朝:《烽火岁月中的冼玉清二三事》。载《岭南文史》,1995年第1期,第28、29页。