上海非凡十年

2022-11-04

上海市工业增加值从2011年的7231亿元提高到2021年的10739亿元,保持全国城市第一;工业总产值从33834亿元提高到42014亿元,突破4万亿元大关,综合实力迈上新台阶,为上海加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市奠定了坚实物质基础。

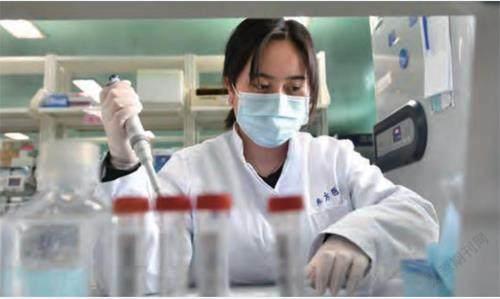

上海积极落实习近平总书记关于打造集成电路、生物医药、人工智能世界级产业集群的要求,推动三大先导产业规模实现倍增,2021年总规模1.27万亿元

聚焦“算法创新+场景赋能”,推动国家级重大创新平台揭牌运作,原创算法、智能芯片等关键技术取得突破,建设百余个重大示范应用场景;全国首部人工智能“十四五”规划、地方人工智能标准体系发布,地方立法先行探索;全市人工智能产业规模3056亿元,产业人才占全国1/3,连续举办五届世界人工智能大会,成为引领行业的风向标。

聚焦“张江研发+上海制造”,全面布局生物制品、创新化学药、现代中药、高端医疗器械以及智慧医疗等领域,创新出台浦东生物医药立法,CART细胞治疗、PET-CT、心脏起搏器等技术和产品相继突破,举办上海国际生物医药产业周;全市生物医药产业规模达到7000亿元,其中制造业产值1700亿元,院士、长江学者等高水平人才占全国1/5,创新药占全国1/4。

聚焦“全链发展+芯机联动”,先进工艺产能、核心芯片能级、关键设备和基础材料配套支撑能力不断提升,14納米先进工艺规模实现量产,90纳米光刻机、5纳米刻蚀机、12英寸大硅片、国产CPU、5G芯片等实现突破;全市集成电路产业规模达到2500亿元,约占全国25%,集聚重点企业超过1000家,吸引了全国40%的集成电路人才。

电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料、时尚消费品等重点产业加快出产值、出品种、出效应,实现集群化发展,2021年六大重点产业工业总产值超过2.87万亿元。

发布绿色低碳、元宇宙、智能终端、数字经济等新赛道行动方案,面向未来5年,拓展上海新型产业体系的发展方向,培育增长新动能。

C919大飞机成功首飞,ARJ21支线客机商业运营,首艘国产大型邮轮坞内起浮,雪龙2号极地科考破冰船等国际领先船舶相继推出,国家重型燃气轮机试验基地启动建设,世界首条公里级高温超导电缆正式投运。上海还深度参与载人航天、深空探测、新一代运载火箭等国家重大战略。

创新体系不断完善

形成国家级95家、市级713家、区级1600余家的企业技术中心体系。企业研发经费支出占全社会研发经费支出占比超过60%,规模以上工业企业研发投入强度达到1.65%。

创建集成电路、智能传感器两个国家制造业创新中心,以及燃气轮机、海工装备、高端医疗装备、智能网联汽车等8家市级制造业创新中心,成立中国工程院院士成果展示与转化中心,推动创新成果加快产业化落地。

2021年,全市战略性新兴产业制造业产值占规上工业总产值比重达到40.6%,成为工业经济高质量发展的主力军。

全市工业劳动生产率超过40万元/人,产业园区单位土地工业总产值超过80亿元/平方公里,居于全国领先水平,三批53个特色产业园区单位土地产出达到141亿元/平方公里。

全市规上工业用能总量十年来累计下降526万吨标准煤,工业单位增加值能耗累计下降42%、碳排放下降50%以上,绿色低碳发展稳步推进。

持续推进“补链固链强链”,新冠疫情发生以来,全力保障产业链供应链安全稳定,聚焦汽车、集成电路等重点领域,协同长三角建立跨省工作机制,确保全国产业链供应链稳定畅通。

发挥上海龙头作用,围绕智能机器人、新能源汽车、新型电力装备、新型显示等重点领域,形成长三角区域协同发展的格局。

以智能制造和工业互联网为主攻方向,推动制造业加快转型步伐,制定十大领域数字化转型“一业一策”,

建设60家智能工厂,打造5家灯塔工厂,2家企业获评国家级智能制造标杆企业,推广智能制造优秀场景200个;

上海机器人密度260台/万人,是国际平均水平两倍多;

形成26个具有影响力的工业互联网平台,

链接全国120多万家企业、820万台设备,

打造3.5万个工业App、150万个数据集、5500个工业算法,

带动20万中小企业上平台,

推动一批“5G+AI+工业互联网”创新应用。

大力发展在线新经济,形成30家新生代互联网领军企业和7家千亿级电商平台。张江在线、长阳秀带、虹桥之源等在线新经济生态园引进一批新生代互联网企业总部落地,软件和信息服务业营收达到1.3万亿元。成立上海数据交易所,数据产品挂牌超过100个,合作“数商”超过500家;加快国际数据港建设,发布全国首个智能网联汽车数据跨境流动操作指引和正面清单。

五家制造业企业进入世界500强,围绕龙头企业,培育产业链“链主”企业。建设南虹桥、张江、市北高新民营企业总部集聚区,推动一批优质民营企业落地,持续做好外资企业协调服务。深化与央企战略合作,吸引央企总部及高端制造、科技、金融等功能板块,中船、中国电气装备等央企总部落户。中小企业加快提升专业化能力,累计培育国家制造业单项冠军企业26家,国家专精特新“小巨人”企业262家,市级“专精特新”企业达到4942家。

在全国首创发布产业地图,以产业地图为导向,不断优化全市产业空间布局,推动招商引资和投资促进。全市近5年累计建设30多个100亿级以上、250多个10亿级以上项目,连续三年举办全球投资促进大会,累计签约项目690个,总投资约1.5万亿元。

上海在全国中小企业发展环境评估中连续两年综合排名第一。创新设立市企业服务云,实现7x24小时线上帮办;建立中小企业服务专员机制,6200名服务专员覆盖10万家中小企业。促进产业、科技和金融良性循环,加大对企业的融资支持,國家中小企业发展基金、国家绿色发展基金落户;推动创新型企业在科创板上市。

全社会研发投入从2012年的679.46亿元增长到2021年的1819.8亿元,研发投入强度从3.31%增长到4.21%。一批重大原创成果相继涌现,科技赋能高质量发展的内生动力不断增强,科技创新综合水平迈入全球主要创新型城市前列,2021年在世界科技创新集群中排名第8。

体细胞克隆猴“中中”和“华华”

10拍瓦激光放大输出、首个体细胞克隆猴、首次人工创建单条染色体真核细胞等一批上海成果,实现了多个全球“首创”。

2021年,上海同时牵头获得国家科技“三大奖”高等级奖项。

2022年,软X射线装置实现国际上波长最短的回声型自由电子激光。

截至2021年底,上海累计牵头承担国家重大专项项目929项、国家重点研发计划项目554项,资助资金和项目数量居全国前列。

在中央的统一领导和部署下,加快推进国家实验室体系建设。

全国重点实验室重组迈出坚实步伐,一批在沪国家重点实验室成功进入首批重组序列。

重大科技基础设施集群加快建设,已建和在建的国家重大科技基础设施达14个,全球规模最大、种类最全、综合能力最强的光子大科学设施群初现雏形。

高水平研究机构和研究型大学加快发展,先后启动建设李政道研究所、量子科学研究中心、脑科学与类脑研究中心等一批聚焦世界科技前沿的新型研发机构。

在中科院上海分院、复旦大学、上海交通大学试点“基础研究特区”计划,加强基础前沿探索和关键技术突破。

科技领军企业培育发展不断加速,打造了一批头部企业牵头的开放式创新平台,推动产学研深度合作、大中小企业协同创新,有力提升产业基础能力和产业链现代化水平。

一批行业领域的未来科技龙头企业加快成长,截至今年8月底,已有71家上海企业登陆科创板,市值超1.4万亿元。

布局实施糖类药物、阿尔茨海默病发病机制等市级科技重大专项,开展质子重离子医疗装备研发,打造上海国际医学科创中心,加快培育和建设一批临床医学研究中心、技术创新中心和重点实验室。

在绿色生态城市建设方面,成功研制亚洲首台11兆瓦直驱海上风电机组,在全国率先启动低碳科技攻关布局,发起成立上海碳中和创新联盟,编制《上海科技支撑碳达峰碳中和实施方案》,推动绿色技术银行建设。

长三角国家技术创新中心加快建设,G60科创走廊汇聚高新技术企业3.6万余家、各类孵化器和众创空间1300余家。

长三角科技资源共享服务平台集聚重大科技基础设施23个,国家级科研基地315个,科学仪器4万余台套、共享率超90%。

上海高新技术企业从2012年的4311家快速增长到2021年的2万多家;集聚了516家外资研发中心,5个国际科技组织在沪设立代表处,上海正日益成为全球极具吸引力的创新创业与投资热土之一。

截至2021年,持永久居留证外籍人才数量约占全国的1/3,累计核发外国人工作许可证约占全国的1/4,连续11年入选“外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”。

洋山特殊综合保税区正式

十年来,上海坚持实施扩大内需战略,促进消费提质扩容,社会消费品零售总额翻了一番,规模跃居全国城市首位,消费成为上海经济增长的第一拉动力。

十年来,上海坚持发挥市场在资源配置中的决定性作用,促进商品要素资源在更大范围内畅通流动,百亿级千亿级商品交易平台数量倍增,现代商贸流通体系建设取得重要突破。2021年,上海商品销售总额跃升至16.3万亿元,是2012年的2.3倍。

十年来,上海坚持推进贸易高质量发展,贸易枢纽功能不断增强,全球市场份额持续提高,跃升为全球最大的贸易口岸城市。2021年,上海口岸贸易额达10.1万亿元,全球占比提升至3.6%左右,上海货物进出口总额首次突破4万亿元;服务进出口额达2294.1亿美元,占全国比重提升至30%,规模居全国各省市第一。十年来,上海坚持“引进来”和“走出去”并重,双向投资合作实现跨越式发展,已经成为中国内地跨国公司地区总部最为集中的城市。截至2021年底,全市实际使用外资累计超过3000亿美元,较2012年增加了1680亿美元;十年间,对外投资备案中方投资额累计超1700亿美元。

十年来,上海坚持扩大开放不动摇,以落实国家重大战略任务为牵引,形成了一大批首创性改革、引领性开放、开拓性创新,已经成为全方位高水平对外开放高地。

浦东国际机场

2021年,本市地方国有企业资产总额、营业收入和利润总额,约占全国地方国企的1/7、1/9和1/6。

其中,本市地方国有企业资产总额26.27万亿元,同比增长6.9%;

本市地方国有企业实现营业收入近4万亿元,同比增长6.2%;

利润总额3526.6亿元,同比增长4.7%;

本市地方国有企业生产总值1.23万亿元,占上海生产总值的28.5%;

缴纳税金2362.47亿元,约占全市地方税收的15.4%。

上汽集團、绿地集团、中国太保、浦发银行、上海建工、上海医药等6家国企进入世界500强,上港集团、申通地铁集团、锦江国际集团、机场集团等4家国企进入全球行业排名前三。

17家企业进入2021年中国企业500强,7个品牌入围2021年亚洲品牌500强,为经济社会发展作出积极贡献。

建设人民城市,推动教卫事业高质量发展, 引领创造高品质生活。

十年来,累计完成市级产业结构调整项目1万余项,“五违四必”、金山地区、桃浦、南大、吴泾等重点区域加快绿色转型;

完成低效建设用地减量66.8平方公里,减出来的土地主要用于生态建设;

2010年以来,上海单位GDP二氧化碳排放和单位GDP能耗累计降幅均超过50%。

截至2021年底,累计推广新能源汽车67.7万辆,轨道交通通车运营里程继续保持全球第一,绿色建筑规模达到2.89亿平方米,装配式建筑推广力度全国领先。

2018年基本消除黑臭河道,2020年基本消除劣V类水体,从根本上解决了河道污染。2021年主要水体水质优于Ⅲ类比例达80.6%,为历史最好水平。

四大集中式饮用水水源地水质稳定达标。

黄浦江、苏州河、淀山湖等重要河湖水生生物多样性指数、鱼类数量均呈增长趋势,土著鱼类种群重现,水清岸绿、鱼翔浅底的生态美景再次显现。

黄浦江、苏州河中心城区核心段两岸全线贯通,苏州河水上旅游航线正式开通,从“工业锈带”变身“生活秀带”,从黑臭河道到水上漫游,“一江一河”已经成为上海靓丽的一道风景线。

坚持以老百姓“吃得放心、住得安心”为准则,努力解决威胁农产品安全和人居环境健康的土壤问题,受污染耕地和污染地块安全利用率均达到100%,土壤环境风险得到有效管控。

2021年PM2.5年均浓度达到27微克/立方米,较2013年的62微克/立方米下降56%,为有监测记录以来的最低值,提前实现“十四五”规划目标,人民群众“蓝天幸福感”显著增强。

秉承“人民城市”理念,生态空间大幅提升,截至2021年底,森林覆盖率达到19.4%,人均公园绿地面积达到8.8平方米,“环、楔、廊、园、林”生态格局基本形成,城市变得更休闲、更宜居。

努力打造人与自然和谐共生的超大城市新模式,城市生物多样性水平逐渐恢复,貉、震旦鸦雀等野生动物已成为大家的邻居。2021年开展河口生态考察时,在长江口记录到被誉为“水中大熊猫”的国家一级保护动物——长江江豚。

上海现有普通学校3432所,较2012年增加245所;大中小幼在校生301.06万人,增加45.1万人;专任教师23.27万人,增加5.15万人。

上海现有卫生机构6317个,卫生技术人员23.96万人。以深化医药卫生体制改革国家试点为抓手,全方位、全周期保障人民健康和生命安全,居民平均期望寿命84.11岁,较2012年提升1.7岁;

上海地区婴儿死亡率2.30/%o,较2012年下降54.37%;孕产妇死亡率1.60/10万,较2012年下降77.46%,各项主要健康指标保持世界领先水平。

成片旧改跑出加速度,近5年,中心城区成片二级旧里以下房屋改造完成328万平方米、涉及居民16.5万户,历经30年艰辛努力,历史性解决了这一困扰上海多年的民生难题。坚持留改拆并举,以保留保护为主,每年实施各类旧住房更新改造1000余万平方米,受益人数15万。

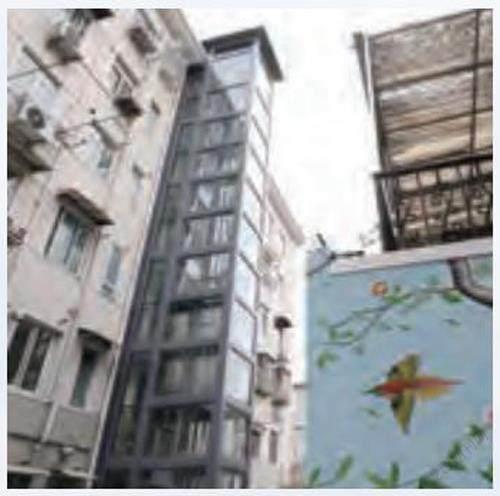

既有多层住宅加装电梯实现批量化、规模化推进,累计完成加梯2756台,为“悬空老人”解决出行难题。着力健全物业行业高质量发展长效机制,住宅小区老旧电梯维修更新、雨污混接改造、消防设施改造、老旧燃气立管改造等品质提升项目扎实推进。坚持“房住不炒”,因城施策,不断完善“一个定位、两大体系、三个为主、四位一体”和租购并举的住房制度。

全市廉租住房累計受益家庭14万户;着力解决新市民、青年人的阶段性住房困难,建设筹措保障性租赁住房36.3万套;共有产权保障住房实现了从配售、使用到供后交易全流程管理,累计签约购房14万套;

38个大型居住社区建设全面推进,市属保障性住房供应50余万套,入住居民160余万人。

城中村改造提速扩容,累计受益村民2.4万余户。

农民相对集中居住稳步推进,3.83万户农民完成签约,9600户入住新居。

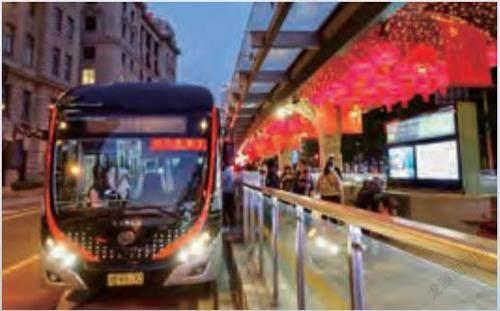

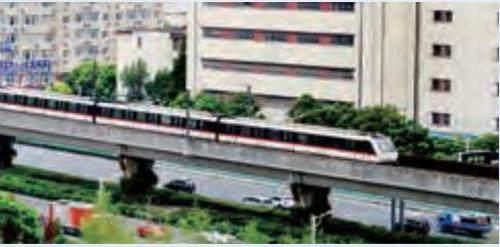

坚持公共交通优先发展战略,获得首批“国家公交都市示范城市”称号。轨道交通年均增能3%以上,中心城区高峰时段最短行车间隔缩短至1分50秒,日均客运量978万乘次。

地面公交服务层次不断丰富,71路、临港T1线等中运量公交开通运营,沪闵路等12条骨干公交通道建设完成,建成529公里公交专用道,持续推进“停车难”综合治理,市民出行变得更快捷、更高效、更舒心。

城市轨道交通运营线路达到20条(含磁悬浮),运营里程831公里,运营车站508座,中心城轨道交通站点600米半径覆盖率达到40.9%,五个新城和中心城之间目前都有轨道交通相连接。

网络规模领跑全球。轨道交通已成为市民公共交通出行的主体方式。

资料来源:上海市委外宣办“奋进新征程 建功新时代”党委专题系列新闻发布会