《花月痕》引杜诗研究

2022-11-04黎婕

黎 婕

(中南民族大学 文学与新闻传播学院,湖北 武汉 430074)

《花月痕》是晚清文人魏秀仁的一部长篇小说。它承袭了中国古代小说夹带大量诗词的传统,符雪樵评之“以词赋为说部”[1]426。从小说所引诗词的内部结构来看,大致可分为作者个人创作与前人诗歌引用两种类型。关于《花月痕》中直接引用作者旧作诗歌的问题,潘建国在其《魏秀仁<花月痕>小说引诗及本事新探》一文中已有论述,他认为《花月痕》小说文本所引诗词,至少有77首是直接引用作者的旧作,“这些诗词涉及到整部《花月痕》的题材来源、人物原型及主题寄寓等关键问题”[2]。在引用前人诗歌的问题上,多数研究者只浅谈其整体引用功效,尤其忽视人物语言中大量引用杜诗的现象。《花月痕》引杜诗共55处,数量为传统白话小说之最。作者将主人公韦痴珠的形象与杜甫直接挂钩,相似的人生经历使得两者具有类似的生命体验,杜诗的悲慨深沉渐融为小说美学风貌,超越了以往小说中诗词赘疣之感而臻于内化。

一、杜诗引用概况

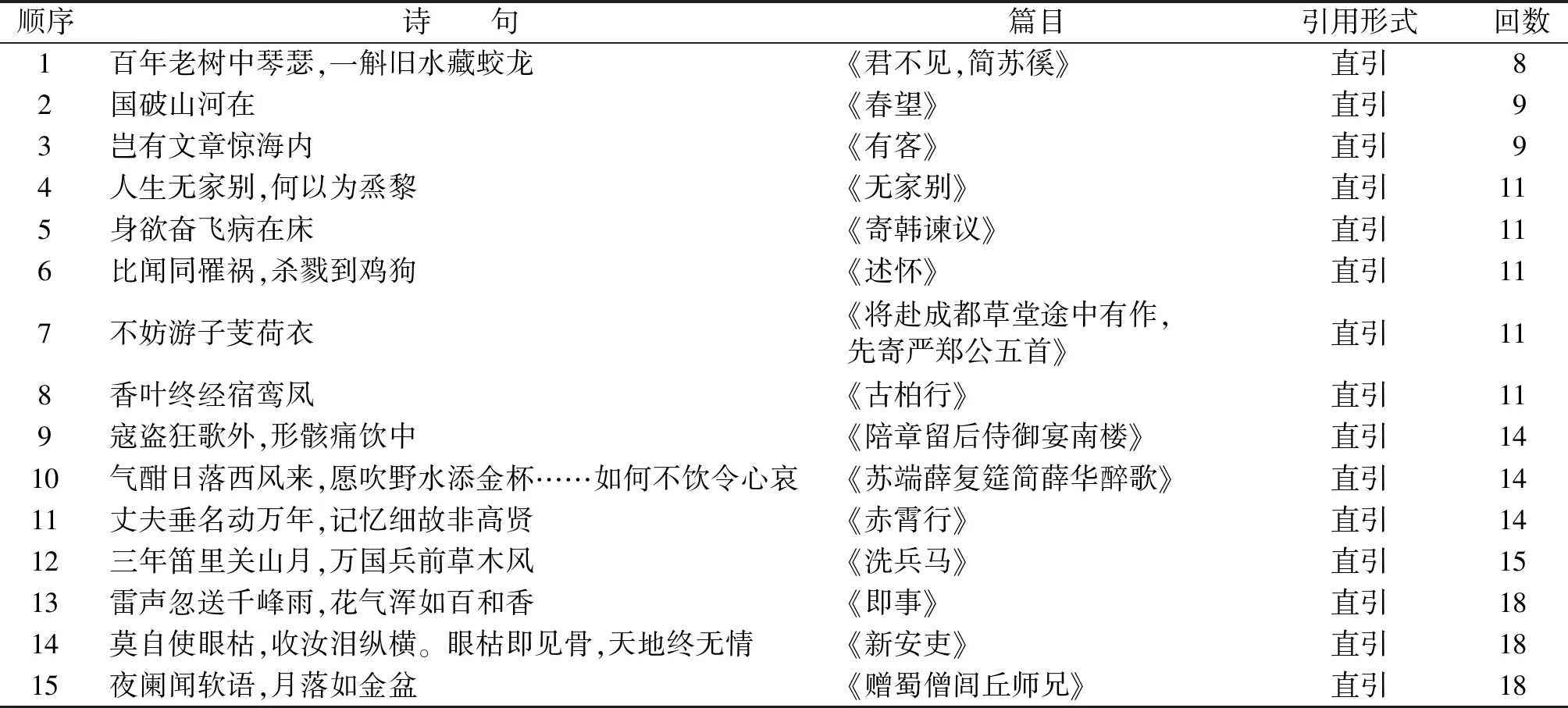

《花月痕》全书共五十二回,引用杜诗多达55处,涉及杜诗篇目共45首。其中50处为直接引用,5处以间接引用的形式出现。从分布回数来看,全书引用的杜诗主要分布在前四十四回。这些诗囊括赠别、咏怀、行旅、战乱等多种题材内容,大部分篇目是杜甫于安史之乱后所作,现按出现顺序整理成表,即表1。

表1 《花月痕》中杜诗引用情况汇总

续表

需要说明的是,第二十一回韦痴珠讲解“穿耳”典故时,误将“玉环穿耳谁家女”冠以杜诗名号。此句并非杜甫所作,原作为张籍《蛮中》:“玉环穿耳谁家女,自抱琵琶迎海神”。此句著作权的混淆明已有之,明代田艺蘅《留青日札》记载杜子美诗“玉环穿耳谁家女”[3]。清代徐珂《清稗类钞》、周广业《三余摭录》、翟灏《通俗编》都有类似记载。清末《花月痕》依旧承袭了这一误记,侧面说明其流传之广泛。

二、引诗作用

(一)以诗代话,精炼人物语言

《花月痕》中大部分杜诗采用以诗代话的形式直接引用,此类引用共有50处。这50处杜诗在小说的叙事中通常作为人物语言出现,人物用诗歌来代替通常的口语形式,以便达到传情、达意、交流信息的目的。[4]中国古代诗学的“诗言志”和“诗缘情”,都指出诗歌是人的思想感情的呈现。杜诗中高度凝炼的抒情气氛与画面感很能精确地表现小说人物的情感状态。

首先是以诗代答,起到交流信息、陈述事实的作用。如第十五回秋痕问起痴珠病由,痴珠不作正面回应,而以“三年笛里关山月,万国兵前草木风”[1]112为答。此句出自《洗兵马》,描写的是安史之乱以来,人民饱受离乱的痛苦。痴珠以此为答,告诉秋痕自己是因遭逢战乱不得回乡,思虑成疾。再如第十九回,痴珠赞叹李谡如酒令接得好,拍案道:“好极!顾我老非题柱客,知君才是济川功”[1]143。又如第二十回,韩荷生读完痴珠的几首杂感诗,喟叹道:“冠盖满京华,斯人独憔悴”[1]159。此句原是杜甫梦醒后为李白的遭遇坎坷表示不平之意,此处引用正好表现韩荷生对韦痴珠才士不遇、命运多舛的深切同情。

其次是以诗抒怀,表达情绪感受。如第十九回痴珠、秋痕、采秋等人听荷生讲江南军务,讲得令人丧气,便吟道:“华夷相混合,宇宙一膻腥”[1]147。韦痴珠对国家遭难,命运无常的慨叹郁积胸中,借此抒发。是日夜晚,“痴珠枕上听得阶畔窗前虫吟唧唧,反来覆去,一息难安,吟道:“人生半哀乐,天地有顺逆”[1]149。第二十三回,痴珠荷生一行人重阳节宴饮,“痴珠看天色尚早,独向吕仙阁而来。见万井炊烟,游人如蚁,伤孤客之飘零,念佳时之难再,因吟杜甫《九日》诗中“弟妹萧条各何往,干戈衰谢两相催”之句,不胜惘然。接着又吟道:“天下尚未宁,健儿胜腐儒。飘飘风尘际,何地置老夫!”又吟道:“将帅蒙恩泽,兵戈有岁年。至今劳圣主,何以报皇天!”“独吟无赖,靠晚方到县前街”[1]188。再有第四十三回韦痴珠病中听得南边战况,痛发忧国之思,将杜甫原句“生涯已寥落,国步乃迍邅”[1]343化为口语形式的陈述句。杜诗所描述的丧乱离哀,正是人物此刻所思所想,便随口吟诵出来。相较于用白话叙述心理状态,直接引用杜诗更能使小说语言简约凝练,画面如生有表现力。

(二)增添雅趣,营造“生活真实”

作者魏秀仁巧妙地改变原诗风貌,将杜诗有机融进情节之中,诗意地杂糅,使之成为营造生活真实的工具。

首先是将杜诗有机地融进人物的日常生活。第九回中,梅小岑同刘秋痕、颜丹翚无意间闯入韦痴珠住所,见一幅横披上写着“国破山河在”的杜诗一首,旁边挂着一联集句“岂有文章惊海内,莫抛心力作词人”[1]58。屋内雅洁的陈设与随处可见的杜诗字眼相辉映,暗衬主人的雅趣。集句是古人作诗的一种形式,也是文人的笔墨游戏,第十一回韩荷生的集句“香叶终经宿鸾凤,瑶台何日傍神仙”[1]76,亦是集杜诗为联,情趣盎然。再如第三十二回韦痴珠同好友玩赏灯谜,有一题面为“忆自卿赴雁门(唐人诗题一)”[1]271,痴珠即刻猜中谜底为杜甫的《北征》。此类引用将杜诗杂糅进小说人物的生活日常,既是生活真实的成功描写,又使小说渗透着文人雅趣。

其次是将杜诗转化为小说中人物的“个人创作”。第二十七回,众人行令飞觞毕,韦痴珠“即席赋谢”作诗一首,化杜甫《将赴荆南寄别李剑州》的“使君高义驱古今”为“使君高义云天薄,还我双双自在身”[1]228,将身世无奈展露无遗。再如第二十五回中,众人赏玩韦痴珠所作《绮怀》组诗,末有“双泪声销《何满子》,落花肠断李龟年”[1]208一句,化用《江南逢李龟年》一诗,人生愁苦况味呼之欲出,惹得好友欧剑秋慨叹“亲朋尽一哭矣!”[1]208作诗酬唱是文人交往不可或缺的活动,韦痴珠化杜诗为自己的才思,将杜诗意象熔铸进个人诗作,所著诗词符合人物在当时的心境,营造情感真实。

三、《花月痕》引用杜诗的评价问题

中国传统小说引录诗词自唐传奇始。孙楷第在《日本东京所见中国小说书目》一书提出“诗文小说”的概念,程毅中、吴怀东等学者结合唐传奇来讨论其韵散结合、诗笔兼具的文体特征。[4]虽然诗文小说过量孱入诗词的现象屡遭诟病,但不可否认小说中的诗词自有其美学功能,不能一概抹煞。正如陈平原所述:“倘若吟诗者不得不吟,且吟得合乎人物性情禀赋,则不但不是赘疣,还有利于小说氛围的渲染与人物性格的刻画。”[5]

《花月痕》整体的诗词孱入确有炫才累赘之病。鲁迅称其“诗词简启,充塞书中,文饰既繁,情致转晦”[6]。吴趼人则在《二十年目睹之怪现状》里对《花月痕》的动辄吟诗热讽冷嘲:“天下那里有这等人,这等事!就是掉文,也不过古人的成句,恰好凑到我这句说话上来,不觉冲口而出的,借来用用罢了,不拘在枕上,在席上,把些陈言老句,吟哦起来,偶一为之,倒也罢了,却处处如此,那有这个道理!这部书作得甚好,只这一点是他的疵瑕。”[7]这个评价虽是褒大于贬,但仍有失偏颇。《花月痕》所引杜诗不同于小说中其他吟风弄月的诗词,其作用不仅仅在于传递才子佳人之情思,还是承载主人公的身世之伤、关系文章主旨理解的重要线索。韦痴珠与杜甫对国家与人生的异时同慨充斥全书,使得《花月痕》有着不同于传统诗文小说的艺术特质。

(一)增添韦痴珠形象之内涵与抒情色彩

《花月痕》所引杜诗中,有33处是出于韦痴珠之口。韦痴珠是作者魏秀仁自传性质的主人公,暗示作者的主旨寄寓。不同于另一位男主人公韩荷生的美满腾达,韦痴珠在小说中的命运归宿是病死他乡,红颜知己刘秋痕上吊殉情。文中以杜诗代替人物白话,是塑造韦痴珠形象的一种相对集中的表达方式。杜诗所抒情感即主人公的情感,杜诗所叙即主人公此刻所想。《花月痕》全书写“情之所钟”,大部分诗词是为描写才子佳人之情而设,而杜诗对痴珠形象的刻画作用正好增添了韦痴珠形象的另一层次,即作为痴情才子之外,更是一位“牢骚”的有志士子。两者互相补充,使得韦痴珠的形象更加立体。

符雪樵评《花月痕》特色时说:“词赋名家,却非说部当行。其淋漓尽致处,亦是从词赋中发泄出来,哀感顽艳。然而具此仙笔,足证情禅。”[1]426(《花月痕》附录)准确地指出它采用了和历来“说部”截然不同的艺术手法,即“以词赋体而为说部”。《花月痕》完全摆脱了说话人讲故事的腔调,作家就是小说的抒情主人公,不再是旁观的局外人,痴珠即作家,作家即痴珠。[8]杜诗作为韦痴珠吟哦的内容,其家国之思、零落之哀,既是主人公的一腔怀抱,也是作家主体精神的张扬,这种炽烈的表现极大增添了小说的抒情色彩。

(二)丰富“感伤”的层次

《花月痕》一书充斥着诗文与泪水[9]86,它摒弃了传统小说喜好的大团圆结局,对唐传奇的悲剧精神做了迟来的敬礼。书中韦、刘是一对悲情男女主人公,是“卅六鸳鸯同命鸟,一双蝴蝶可怜虫”。“情钟”而不可得,徒留花月之“痕”。小说中其他诗词在修辞与叙事方面表现出的狎昵抒情倾向,成为感伤艳情传统的一部分,这是这部小说感伤主题的第一层次。除了男女之情的无奈,作者并未忘怀自己作为知识分子的担当与抱负,这份对国家命运和自身浮沉的哀伤,便由杜诗来体现。所引杜诗中,大量“哀”“忧”“哭”“伤”“死”“别”等字眼,体现出苍凉悲壮的美学特征。这些诗句与主人公命运紧密相连,使小说笼罩在忧郁感伤的氛围之下。

如果将《花月痕》放到与之同类的“溢美”型狭邪小说中比较,也能发现它不同于狎邪小说的感伤特质,最典型的莫过于《品花宝鉴》。诗词孱入和感伤情调是《品花宝鉴》的显著特点,《花月痕》与其一脉相承。但陈森为了使色情幻想过渡到高邈的感伤格调,大肆使用陈腔滥调、迂诗腐词来装点《品花宝鉴》[9]74,诗词在书中只是卖弄炫才之作,对小说情节与人物塑造并无实质性的作用,既对小说无益,又是些酸诗腐词,《品花宝鉴》作为狎邪小说的嚆矢之一,最终只是“二流作品”,与此不无关系。

然而作者魏秀仁为何要选择杜诗?我们大致可以刘鹗《老残游记自序》中的一段话作结:“《离骚》为屈大夫之哭泣,《史记》为太史公之哭泣,《草堂诗集》为杜工部之哭泣,李后主以词哭,王实甫寄哭泣于《西厢》,曹雪芹寄哭泣于《红楼梦》”[10]。杜诗作为千百年来中国失意落魄文人的精神领袖,他的诗作饱含情感,囊括了古人大部分人生悲哀之事。后世文人对杜甫的推崇,实则是一种跨越时空的异时同慨。

需要指出的是,《花月痕》虽用杜诗抒发感伤情绪,但不同于杜诗情感的沉郁顿挫,《花月痕》之抒哀情近于宣泄,而不加节制,有沉郁之气,无顿挫之感。杜诗虽内化为小说情感,但从美学风貌上看,并未上升至《陶庵梦忆》那种空灵的、艺术化的内蕴,这也是《花月痕》小说的一大遗憾。

(三)把控小说的情感节奏

《花月痕》重写的是人物性情与命运。双线的叙事结构,截然不同的主角命运将小说主旨揭橥而出。正如鲁迅对小说结构的总结:“其布局盖在使升沉相形,行文亦惟以缠绵为主,但时复有悲凉哀怨之笔,交错其间,欲于欢笑之时,并见黯然之色。”[6]“冷”“热”交织是此书的独特的叙述技巧,也是对《红楼梦》叙事技巧的成功模仿,杜诗则在其中扮演了重要角色。如第二十一回写众人中秋节宴饮之乐,待到席毕归家,痴珠携秋痕见夜景萧瑟,感慨“风月自清夜,江山非故园”[1]171,落得百般难受,双双流泪。再如第二十六回,痴珠等人欣赏采秋的赋,众人皆赞不绝口,痴珠赏罢忽然半晌不语,高吟杜诗《冬狩行》,最后“洒涕冒雪走了”。《花月痕》虽仍属才子佳人小说一派,描写的是一群文人雅士和高级诗妓,但出于作者独特的美学理想,才子佳人虽酬唱风月,底色却是凄苦悲凉。因此作者不避雅冷,写热闹处亦写悲凉,使全书的基调始终低落,并以这种方式完成对小说情感节奏的把控。

魏秀仁亲历两次鸦片战争与太平天国运动,在清末动荡时局中流离颠沛,深切体会到杜诗所写的战乱之哀境、人生之困顿,颇生国破家亡、天涯沦落的同感。[11]因此作者在小说中抒发家国之痛时,自然而然效仿或引用杜甫此类苍凉悲壮的杜诗。这些诗作既是主人公的不平之鸣,也是隐含作者的真情铺排,它的作用直指《花月痕》抒情本质,不可同小说中其他诗词一概而论。