PICC置管加温充气固定装置的设计和应用

2022-11-04曹兆铭张会君王迎春

曹兆铭,张会君,王迎春

PICC适用于需长期反复输入刺激性药物(化疗药物、脂肪乳和氨基酸等)、病情危重需使用加压泵快速输液或需长期输血或血制品的患者。这些患者血管状况往往较差,PICC置管过程中会发生穿刺失败或送鞘失败的情况[1];有些患者血管状况太差甚至会出现置管困难直接导致置管失败、延误治疗。此外,患者紧张配合度低、置管过程中血管痉挛,以及消毒后血管收缩也是PICC置管失败的主要原因[2]。二次穿刺或置管会加重对静脉内壁的损伤导致机械性静脉炎或其他并发症的发生[3],降低导管使用寿命,增加患者的经济负担。为改善置管过程中患者的静脉状况、提高一次穿刺成功率和置管成功率,降低置管过程对血管内皮的损伤,我们研发了一种PICC置管专用的加温充气固定装置,并进行临床随机对照试验,报告如下。

1 资料与方法

表1 两 组 一 般 资 料 比 较

1.2置管方法

1.2.1对照组置管方法 ①患者取平卧位,穿刺侧肢体外展呈90°。②用超声仪探测置管静脉,选择穿刺部位。③测量导管置入长度并记录,测量上臂围并记录(肘窝上方10 cm处测量双侧上臂围)。④免洗手消毒液消毒双手,打开PICC置管包,戴无菌无粉手套, 置管手臂处系止血带。⑤打开PICC置管包,将无菌治疗巾垫在术肢下方,再对患者上肢消毒,以穿刺点为中心,用75%乙醇棉球消毒3遍、0.5%碘伏(或氯己定)棉球消毒3遍,消毒范围上下直径≥20 cm,两侧至臂缘。⑥脱手套,免洗手消毒液消毒双手;穿无菌手术衣,戴无菌无粉手套,铺大治疗巾及孔巾,覆盖术肢,暴露穿刺点。⑦助手将PICC穿刺套件及所需无菌用物置于无菌区域。⑧用无菌保护套包裹B超探头,用无菌0.9%氯化钠溶液棉球湿润皮肤,系止血带再次确认穿刺血管,行静脉穿刺,见回血后降低穿刺针角度,送入导丝10~15 cm,穿刺点用0.1 mL盐酸利多卡因进行局部麻醉,扩皮、送鞘、撤导丝及扩张器、轻柔匀速送管。送入导管至预测长度,抽回血,以生理盐水脉冲式冲洗管腔,同时用B超探头探测颈内和锁骨下静脉,判断是否异位,连接正压接头固定。⑨术后胸部X线摄片进行PICC导管尖端定位。

1.2.2干预组置管方法

干预组置管过程中应用自主研发的PICC置管专用加温充气固定装置,具体如下。

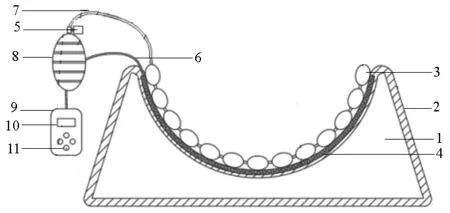

1.2.2.1加温充气固定装置的研制 加温固定装置主体为人造革外套包裹的正梯柱形(上底12 cm,下底20 cm,高10 cm,宽12 cm)底座(由聚氨酯海绵,即重体海绵制成),底座的上端设置为半圆弧形凹槽(半径6 cm,圆心角度180°),在半圆弧形凹槽的内部缝有电热丝(为碳纤维发热USB充电加热片),电热丝的上端固定连接有连排充气袋(改装的血压计充气袖带PVC内芯1个,用热封口器将其每2 cm压为一格,中间留有0.5 cm的间隙供气体通过),电热丝的一端设置有线缆,另一端为温度控制器,正面设置有显示屏和按键可调控温度。连排充气袋的一端固定连接有橡胶管,橡胶管的另一端固定连接有气阀,气阀的下端固定连接有充气球,可通过气球泵入气体调节固定患者的上肢。加温固定装置,见图1。

1.底座2.人造革外套3.连排充气带4.电热丝5.气阀6.线缆7.橡胶管8.充气球9.温度控制器10.显示屏11.按键

1.2.2.2操作流程 在常规置管流程的第4 步,用加温充气固定装置代替止血带,准备用物前测量患者体温,打开装置的加温开关预热使其表面温度达到高于患者体温10℃[4-5],再取无菌治疗巾垫在术肢下;第5步,打开PICC置管包,戴无菌无粉手套后将无菌治疗巾垫在术肢与加温充气装置之间,将患者手臂放于固定装置凹槽处,穿刺者用超声探头探测穿刺处血管,助手此时协助充气。直至穿刺者认为患者手臂高度适宜。其余步骤同对照组。装置人造革外套在每次用完之后使用75%乙醇擦拭消毒自然晾干。

1.3评价方法 ①一次穿刺成功:无皮下探测血管动作,无皮下退针或更换穿刺部位均为一次穿刺成功 。②一次置管成功:导入鞘置入后,PICC导管能够一次顺利置入。③穿刺置管成功总时长:助手记录从皮肤消毒开始至敷料固定结束的时间,若一次穿刺不成功,计时延续,直至导管末端置入指定位置为止 。④穿刺点疼痛程度:PICC结束后由置管护士采用数字评定量表(Number Rating Scale,NRS)评估患者置管过程中的疼痛分值[6],0分表示没有疼痛,10分表示严重疼痛。得分1~3分为轻度疼痛,4~6分为中度疼痛,7~10分为重度疼痛。⑤置管相关并发症。患者置管后每5~7天来院维护,由接诊护士观察患者是否发生静脉炎、血栓和导管相关性血流感染(Catheter-Related Blood Stream Infection,CRBSI)。机械性静脉炎和血栓依据美国静脉输液护理学会2016版《输液治疗实践标准》[7]进行判断。CRBSI依据相关指南[8]进行。观察终点为置管后1个月。

1.4统计学方法 采用SPSS25.0进行t检验、χ2检验,检验水准α=0.05。

2 结果

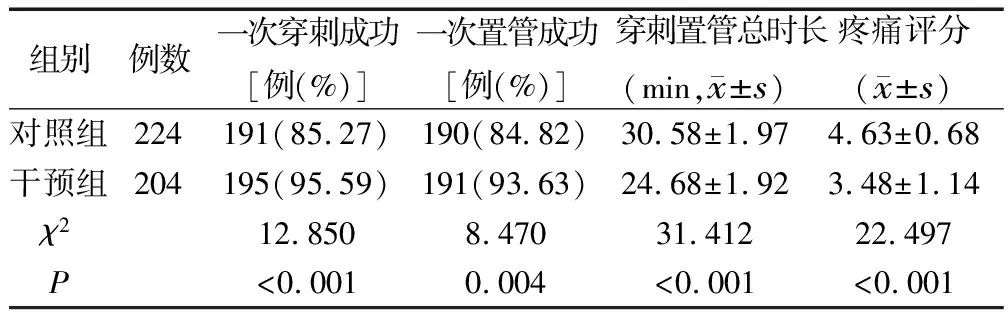

2.1两组穿刺相关指标比较 见表2。

表2 两组穿刺相关指标比较

2.2两组置管相关并发症发生率比较 见表3。

表3 两组置管相关并发症发生率比较 例(%)

3 讨论

3.1加温充气固定装置能够提高一次穿刺置管成功率 虽然多普勒超声的应用使置管操作穿刺成功率大大提高,但在临床实践过程中发现PICC置管还存在首次穿刺失败率高,置管困难发生率高的问题。叶雅君等[9]研究发现,患者过度紧张、疼痛、冷刺激均可引起肌肉血管收缩及痉挛。有研究表明,局部温热刺激还可以通过神经中枢对情绪有调控作用[10-11]。本研究中,干预组PICC术中使用上肢加温充气固定装置能够使患者在手术过程中更加舒适,减少患者因紧张所导致的血管痉挛,通过充气抬高患者的手臂能够避免因患者体位不舒适而造成肌肉紧张压迫血管。此外,充气固定装置采用半圆凹槽设计可以根据患者手臂的具体状况调节松紧,与止血带相比不仅可保证患者静脉血管在穿刺时不滑动,保障导管鞘成功送入,还防止松止血带拔除针芯后血液外喷。研究结果显示,干预组一次穿刺成功率、一次置管成功率均显著高于对照组,而术中疼痛感显著低于对照组(均P<0.05)。

3.2加温充气固定装置可降低置管过程中对患者静脉内膜的损伤 本研究结果显示,干预组穿刺后1个月内静脉炎发生率显著低于对照组(P<0.05)。与传统的止血带固定方法相比,加温充气固定装置不仅可以固定患者上肢,避免穿刺时血管滑动提高一次穿刺成功率,避免二次穿刺对血管造成伤害,还可以通过加温防止患者静脉血管由于消毒或置管室环境温度低而痉挛,通过扩张血管减少在送管过程中导管对患者血管内壁的损伤,从而避免血管内皮的抗血栓与促血栓作用失衡,降低机械性静脉炎发生率。

3.3加温充气固定装置可降低CRBSI发生率 CRBSI对患者身体损伤极大,且对于免疫力低或由于各种原因不能使用抗生素的患者而言,CRBSI是致命的。CRBSI的感染源65%来源于皮肤[12],穿刺部位周围皮肤表面微生物定植是CRBSI病原菌(金黄色葡萄球菌,白假丝酵母菌,铜绿假单胞菌)的主要来源,穿刺点周围皮肤被污染的风险会随着消毒后操作时间的延长而增加。本研究中,干预组穿刺置管时间显著短于对照组,CRBSI发生率显著低于对照组(均P<0.05);本装置提高了一次穿刺置管成功率,也避免了由于反复穿刺或置管破坏血管壁的完整性,降低了感染概率。

3.4加温充气固定装置能够为操作者提供方便 本次选取的研究对象均为肿瘤患者,有一部分患者由于疾病消耗、衰老或化疗而导致消瘦、皮肤松弛,肱三头肌皮褶厚度低,且长期的化疗药物刺激造成血管硬化[13]。为避免在穿刺时血管滑动穿刺失败,一般都需要配合护士用手支托固定穿刺侧肢体[14],本装置的设计和应用避免了这一问题,极大地方便了操作者。

4 小结

加温充气固定装置通过局部加温的方法扩张静脉血管,提高患者在置管过程中的舒适度,降低了患者疼痛感,提高了一次穿刺及置管成功率,降低了置管过程中对患者血管内皮的损伤,降低了相关并发症的发生。由于本研究对象均来自一所医院,来源局限,有待在更大的范围进行试验,以全面评价该装置的临床使用效果。