农业机械化对城乡收入差距影响的实证分析*

2022-11-03汪增洋朱华岳

● 汪增洋,朱华岳

(安徽财经大学经济学院,安徽 蚌埠 233030)

一、引言

城乡收入差距起源于工农业产品价格剪刀差。改革开放四十多年来,我国经济发展迅猛,人民生活水平显著提高,但城乡居民收入的差距仍然较大。据资料显示,1978年,中国城乡居民人均可支配收入分别为343和134元,相差209元,城乡收入比为2.56①数据来源于《中国统计年鉴2019》。;而到2019年,农村居民人均可支配收入为16 021元,城镇居民人均可支配收入达到42 359元,相差26 338元,城乡收入比为2.64,高于世界平均水平②数据来源于《中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报》。。党的十九届五中全会提出,2035年实现城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小的目标。要实现这个目标,关键在于提高农民收入。黄大湖等[1]认为农业技术进步能够实现农民增收,抑制城乡收入差距。张红丽等[2]进一步将劳动力转移、农业技术水平与城乡居民收入差距联系起来研究,发现农业技术水平对城乡收入差距的影响具有区域异质性。此外,互联网使用[3]、数字普惠金融[4]、农地流转[5]等也会对农民收入产生影响。总之,以上研究从不同角度分析了实现农民增收的渠道,落脚点虽然都是基于农村发展实际,但是在怎么实现、如何实现农民增收上存在一定的分歧。因此,研究适合农民增收的路径,使其能够抑制城乡收入差距仍具有一定的现实意义。

农村发展的基础在农业,而农业机械化对农业发展则起到重要作用。农业机械的使用能够转变传统的农业生产方式,提高农业生产效率[6]。农业机械化的发展减少了劳动投入,提高了耕、种、收环节的劳动效率[7]。农业机械化还能提高农民可支配收入、工资性收入、家庭经营性收入,扩充农民收入来源[8]。此外,农业机械化促进了劳动力向非农产业转移,使农民在新岗位上获得更高的收入,非农产业的发展同样也为农业机械的发展提供了条件[9]。国内学者在农业机械化对农民收入的影响上的研究较为丰富,但是鲜有关注农业机械化对城乡收入差距的影响,因此研究的边际贡献在于,不同于多数文献采用省级面板数据进行研究,而是使用全国县级面板数据研究农业机械化发展对城乡收入差距的影响,并利用中介效应模型考察其影响机制。

二、理论分析与假说

农业机械的出现是农耕文明进步的标志。土地规模化是农业机械化的基础,农业机械化则是土地规模化的保障。经典的农业经济理论认为机械化具有规模偏向效应,农业机械在具有相当规模的耕地上才能有效耕作[10]。农业机械的使用改变了原有分散式小规模的耕作格局,促进了农业生产向规模化转变。在规模经济的作用下,劳动力、资本、土地等生产要素配置经过合理配置与优化组合,确定生产投入与成本之间最优的关系,实现最佳的生产收益。农业生产规模化也改善了农业生产条件,提高了单位时间农作物产量,节约了时间成本,促进农民增收。此外,农业机械的出现推动了农机作业跨区服务,农民通过提供农机服务获得了额外收入,这增加了农民非农收入。农民收入得到提高,那么解决城乡收入差距的问题就有了保障。基于此,提出假设1:

H1:农业机械化能够促进农民增收,抑制城乡收入差距。

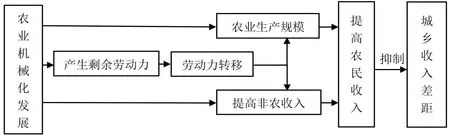

农业机械的投入对劳动力形成了替代效应,这就使得农民离开农业部门,产生了剩余劳动力。一方面,劳动力转移与农户土地流转之间存在直接联系[11]。劳动力转移使农村产生闲置土地,为了补偿劳动力转移成本,农民会通过土地入股或土地经营权转让的方式把土地流转给合作社与农业企业。在合作社与农业企业的统一管理下,实现了土地规模化经营,促进农业生产规模化,提高了规模收益,农民也从中获取了利益。另一方面,基于配第克拉克定理[12],剩余劳动力会转移至非农部门,直接增加非农收入。由于非农部门产品的附加值高于农产品,获得的收益也高于农业部门,因此劳动力在非农部门获得的收入足够补偿在农业部门的收入。在这种情况下,农民基于理性人的角度会转向非农就业[13]。根据刘易斯二元结构理论[14],劳动力流向非农部门获得了较高的工资收入的同时也推动了非农部门的发展。只要农业部门存在剩余劳动力,劳动力转移的过程就会继续下去,直到农业剩余劳动力全部消失为止,这时非农部门劳动者的工资与农业部门劳动者的工资趋于均衡,城乡处于平衡发展状态,城乡收入差距也将得到较好的控制。这种农业机械化影响城乡收入差距的传导机制见图1。基于此,提出假设2:

图1 农业机械化影响城乡收入差距的传导机制

H2:农业机械化能够通过劳动力转移促进农民增收,抑制城乡收入差距。

三、模型设定与变量说明

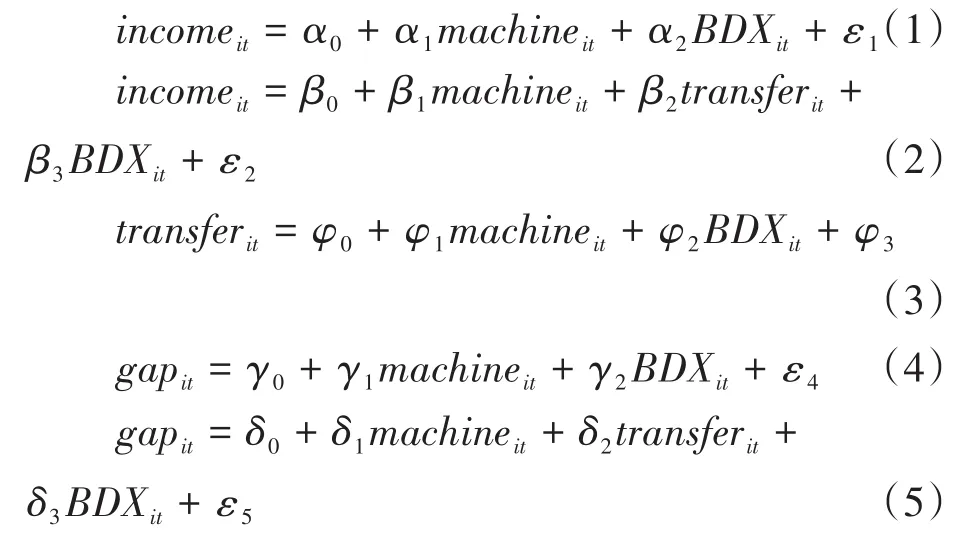

农业机械化对城乡收入差距的影响机制是农业机械化通过促进农民增收,进而影响城乡收入差距,因此在讨论农业机械化对城乡收入差距影响的同时还需要讨论农业机械化对农民收入的影响。如果农业机械化对农民收入不存在影响,那么讨论农业机械化与城乡收入差距的关系就没有意义。如果农业机械化对农民收入存在影响,那么农业机械化才有可能影响城乡收入差距。因此,在分析农业机械化对城乡收入差距的影响之前,需要分析农业机械化对农民收入的影响。参考中介模型的构建方式[15],设定如下:

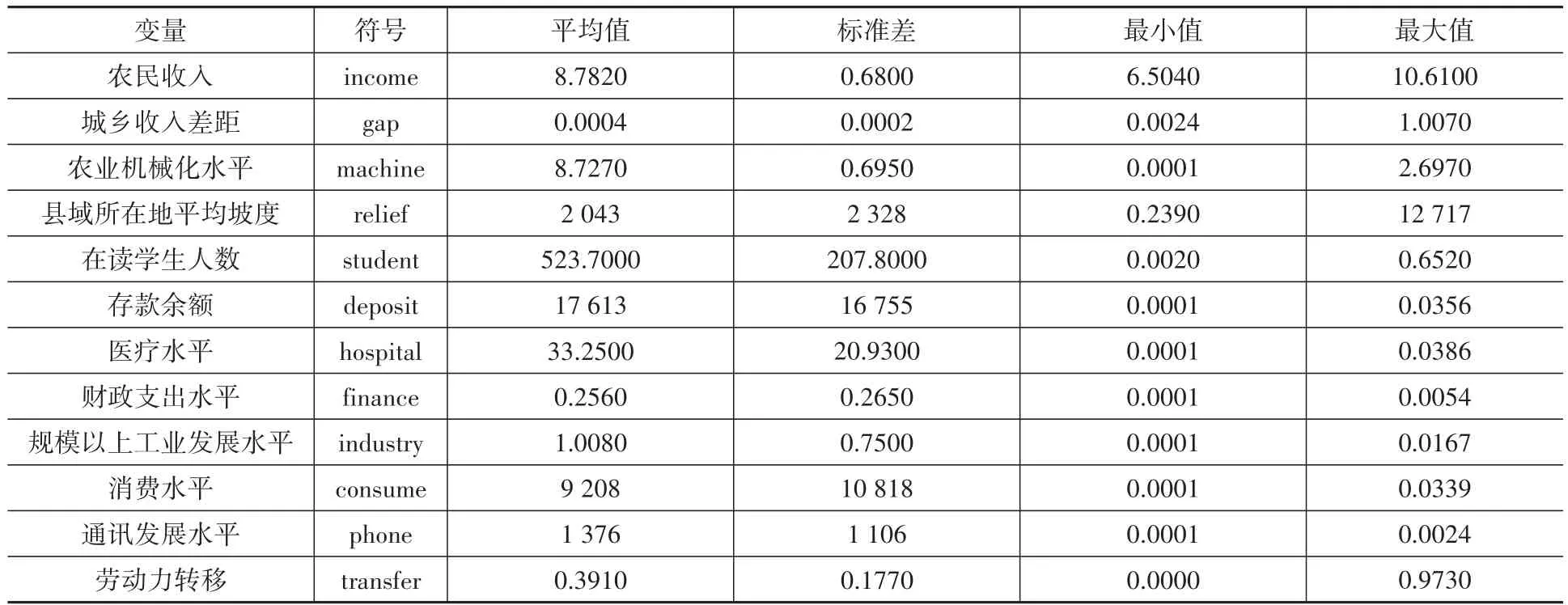

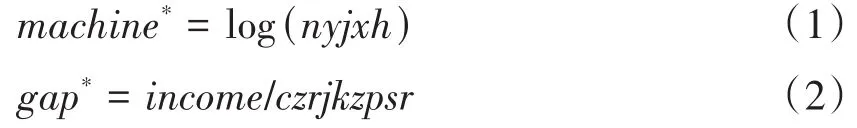

从乡的角度讨论城乡收入差距产生的原因,因此被解释变量还应包含农民收入。农民收入采用农村居民人均纯收入取自然对数来衡量。解释变量为农业机械化水平。农业机械化水平采用单位耕地面积机械总动力取对数(KW/hm2)来衡量。同时为了解决农业机械化与城乡收入差距之间的内生性问题,还尝试采用县域所在地的平均坡度与相应年份的乘积作为农业机械化的工具变量。式(1)—式(5)中,被解释变量“income”和“gap”分别代表农民收入、城乡收入差距,测算方法分别为农村居民人均纯收入取自然对数,城镇职工平均工资与农村居民人均纯收入之比(%)。解释变量“machine”为农业机械化,测算方法为农业机械总动力与农村从业人数之比。中介变量“transfer”代表中介变量劳动力转移,测度方式为乡村从业人数与农林牧渔从业人数之差除以乡村从业人数。ε1、ε2、ε3、ε4、ε5为随机扰动项。控制变量 BDXit为可能影响被解释变量的一系列变量,参考已有文献[16-17],逐一说明如下:

在读学生人数(student)。测度方式为普通中学在校学生数量与县域人口之比。学生人数越多,则上学所需的成本就越高。虽然教育对个人发展从长期来看是有利的,但是在短期内教育所产生的成本大于收益,则短期教育的投入不利于农民增收,也就不利于抑制城乡收入差距。因此,预测学生人数不利于农户增收,会扩大城乡收入差距。

存款余额(deposit)。测度方式为年末存款余额与县域人口之比。根据消费者效用论,收入越多,边际储蓄倾向越高,则存款余额越多。因此,预测存款余额越高,城乡收入差距越小。

医疗水平(hospital)和财政支持水平(finance)。测度方式分别为医院卫生床位数与县域人口之比、财政支出与县域生产总值之比。医疗水平、财政支持水平反映一个地区的经济社会发展情况,医疗水平、财政支持水平越高,则说明地区经济社会发展水平越高。因此,预测医疗水平的发展与财政支持水平的提高能够抑制城乡收入差距。

工业发展水平(industry)。测度方式为规模以上工业总产值与县域生产总值之比。规模以上工业发展不仅是地区生产总值的重要来源,也能够带动当地劳动力就业,实现农民增收。因此,预测规模以上工业发展水平能够抑制城乡收入差距。

消费水平(consume)和通讯水平(phone)。这两者的测度方式分别为社会消费品零售总额与县域人口之比、年末电话用户数与县域人口之比。消费水平与通讯水平越高,则民众的生活条件越好,也反映了民众收入的提高。因此,预测消费水平与通讯水平能够抑制城乡收入差距。

式(1)反映农业机械化(machine)对农民收入(income)的总效应,式(2)反映农业机械化(machine)和中介变量劳动力转移(transfer)对农民收入(income)的影响,式(3)反映农业机械化对劳动力转移(transfer)的作用,式(4)反映农业机械化对城乡收入差距(gap)的总效应,式(5)反映农业机械化(machine)和中介变量劳动力转移(transfer)对城乡收入差距(gap)的影响。如果α1显著,说明农业机械化对农民增收有直接影响效应;如果α1、β1和φ1均显著,说明农业机械化经劳动力转移,影响农民增收,即劳动力转移的中介效应;如果γ1显著,说明农业机械化对城乡收入差距有直接影响效应;如果γ1、δ1和φ1均显著,说明农业机械化经劳动力转移,影响城乡收入差距。

县域是我国基本的行政单元,承载着77%的人口与60%的经济活动,因此以县域为研究对象,选取全国除港澳台以外地区的县级单位作为样本(部分县级单位数据有缺失),观察2005—2019年共十五年的时间跨度中的上述各变量对城乡收入差距的影响。数据来源于《中国县域统计年鉴》以及各省的统计年鉴。各变量的定义见表1所示。

表1 变量定义及描述性统计

四、实证结果与分析

利用stata15.0软件进行实证分析,研究农业机械化对农民收入、城乡收入差距的影响及其机制,并验证农业机械化对农民收入、城乡收入差距影响的稳健性。

(一)农业机械化对城乡收入差距的影响

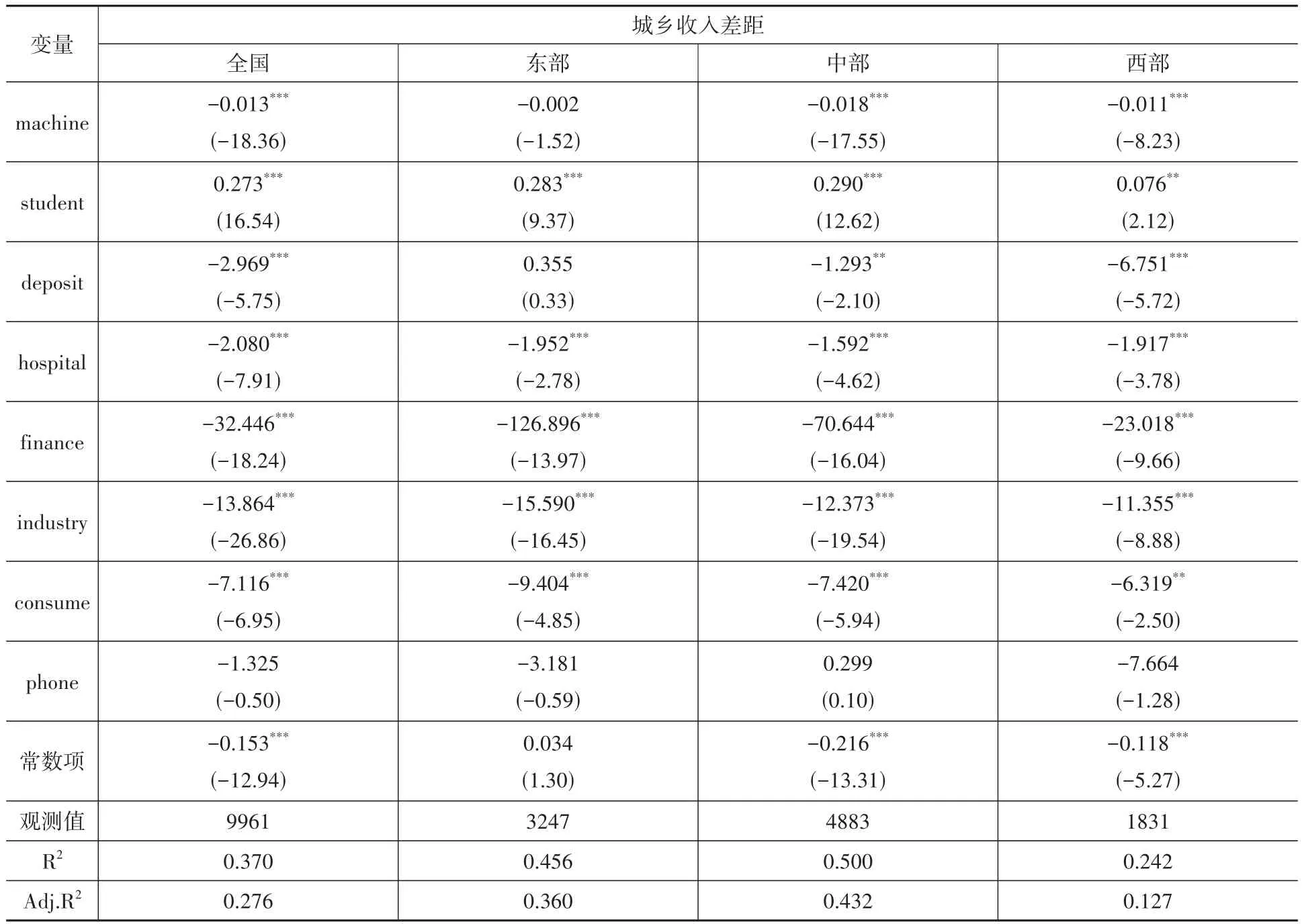

对于面板数据,能够采用固定效应模型和随机效应模型,针对面板数据进行豪斯曼检验,检验结果P值小于0.05,因此选择固定效应模型。从表2与表3的回归结果可以看出,在全国层面农业机械化对农民收入的影响显著为正,对城乡收入差距的影响显著为负,与假设1一致。东部地区①注:东部包括河北、辽宁、江苏、浙江、福建、山东、广东、广西和海南; 中部包括山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北和湖南; 西部包括四川、重庆、贵州、云南、陕西、甘肃、宁夏、青海和新疆。农业机械化的农民增收效应最弱,西部地区最强,这可能是因为东部地区可供机械化耕作的具有相当规模的农田较少,造成农业机械化发展空间较小,对农民增收的影响相对较低。农业机械化显著抑制城乡收入差距,但东部地区不显著,这可能是因为东部地区的农村地处经济发达的省份,在特色小镇的建设下,发展已趋向成熟,城乡之间的收入差距较低,因此农业机械化对城乡收入差距有影响但效果不明显。在校学生人数显著影响农民收入与城乡收入差距,与前文预测基本吻合。居民储蓄显著影响农民收入与城乡收入差距,然而东部地区居民储蓄对城乡收入差距的影响不显著。这可能是因为东部地区物价水平较高,仅靠储蓄的利率虽然能提高收入,但收入的增加是有限的,对缩短收入差距的影响不明显。医疗水平显著影响农民收入与城乡收入差距。财政支出水平显著影响农民收入与城乡收入差距。消费水平显著影响农民增收与城乡收入差距。通讯水平显著影响农民增收,但是对城乡收入差距的影响不显著,这可能是因为通讯技术的改善对城市居民的收入增长大于对农村居民的收入增长,使得其对城乡收入差距的影响不显著。

表2 农民收入的基准回归结果

表3 城乡收入差距的基准回归结果

(二)中介效应分析

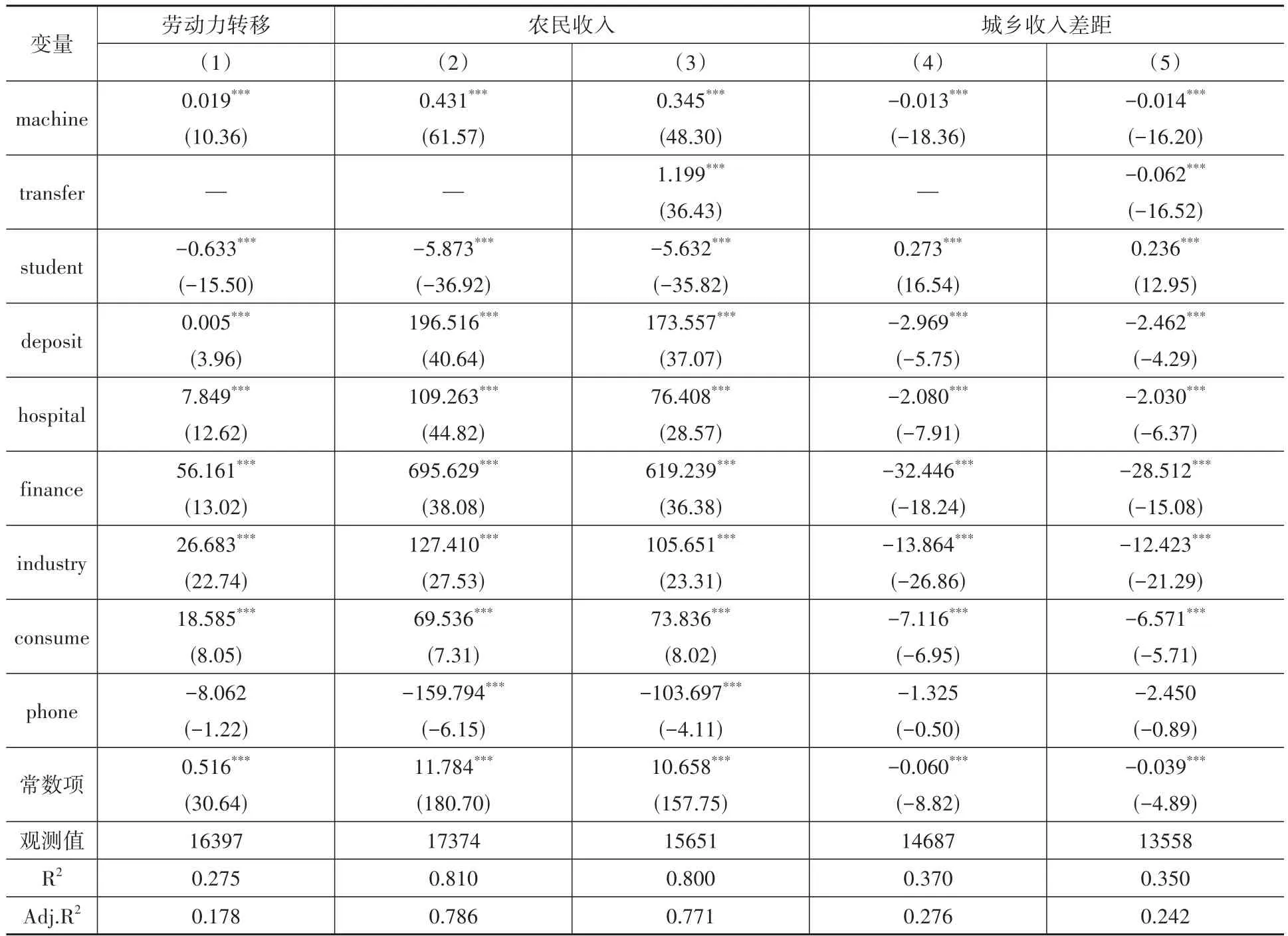

根据前文分析,把劳动力作为中介变量研究农业机械化对农民增收、城乡收入差距的影响效应。表4是全国样本的农业机械化对农民收入、城乡收入差距中介效应分析结果:(1)列反映农业机械化对中介变量劳动力转移的影响效应;(2)列反映了农业机械化对农民收入的总效应;(3)列为加入中介变量劳动力转移,用于揭示农业机械化对农民收入的间接效应;(4)列反映农业机械化对城乡收入差距的总效应;(5)列为加入中介变量劳动力转移,用于揭示农业机械化对城乡收入差距的间接效应。在表4(1)列中农业机械化通过了显著性检验,在(2)列、(3)列中农业机械化对农民收入的影响为正,均通过了显著性检验,说明农业机械化能够影响劳动力转移,促进农业生产规模化,推动剩余劳动力转移;在(4)列、(5)列中,农业机械化对城乡收入差距的影响为负,均通过显著性检验,表明农业劳动力转移使非农部门工资与农业部门工资趋于均衡,能够抑制城乡收入差距。这验证了假设2。

表4 全国样本的农业机械化对农民收入、城乡收入差距中介效应分析

如表5所示,(6)列—(8)列分别反映东中西地区农业机械化对中介变量劳动力转移的影响效应,(9)列—(11)列分别反映东中西地区农业机械化对农民收入的总效应,(12)列—(14)列分别反映东中西地区农业机械化经中介变量劳动力转移对农民收入的间接影响。根据(6)列、(9)列、(12)列可得,在东部地区,农业机械化对劳动力转移的影响不显著,即不存在劳动力转移的中介效应。同理,根据(7)列、(10)列、(13)列与(8)列、(11)列、(14)列的回归结果,在中西部地区农业机械化均显著影响劳动力转移。且加入中介变量后农业机械化对农民收入影响仍显著,即中西部地区存在劳动力转移的中介效应。这验证了假设2。

表5 分区域样本的农业机械化对农民收入的中介效应分析

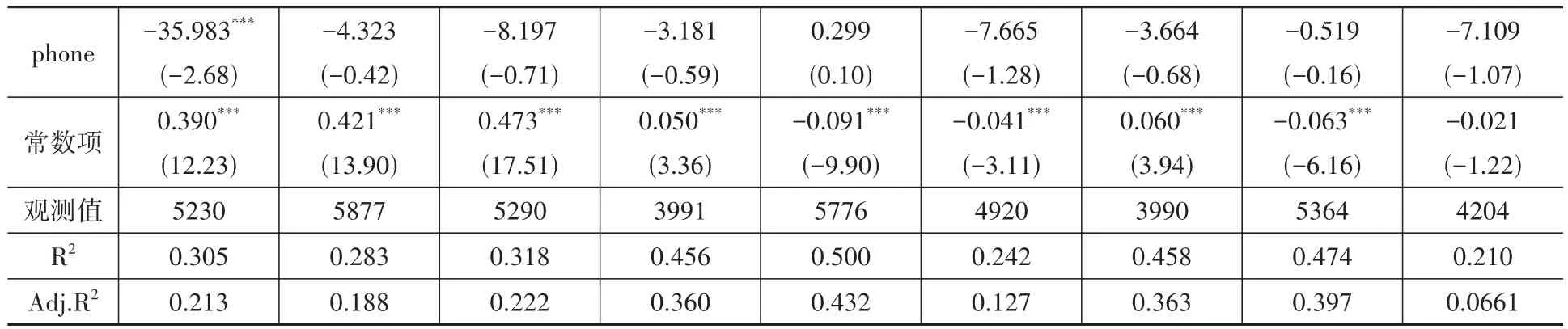

如表 6 所示,(15)列—(17)列分别反映东中西地区农业机械化对中介变量劳动力转移的影响效应,(18)列—(20)列分别反映东中西地区农业机械化对城乡收入差距的总效应,(21)列—(23)列分别反映东中西地区农业机械化经中介变量劳动力转移对城乡收入差距的间接影响。根据(15)列、(18)列、(21)列的回归结果,农业机械化对城乡收入差距的影响不显著,说明东部地区不存在劳动力转移的中介效应。根据(16)列、(19)列、(22)列的回归结果,农业机械化显著影响劳动力转移,加入中介变量后,农业机械化仍显著负向影响城乡收入差距,即中部地区存在劳动力转移的中介效应。同理,根据(17)列、(20)列、(23)列的回归结果,西部地区也存在劳动力转移的中介效应。这验证了假设2。

表6 分区域样本的农业机械化对城乡收入差距的中介效应分析

续表6

(三)稳健性分析

1.工具变量法

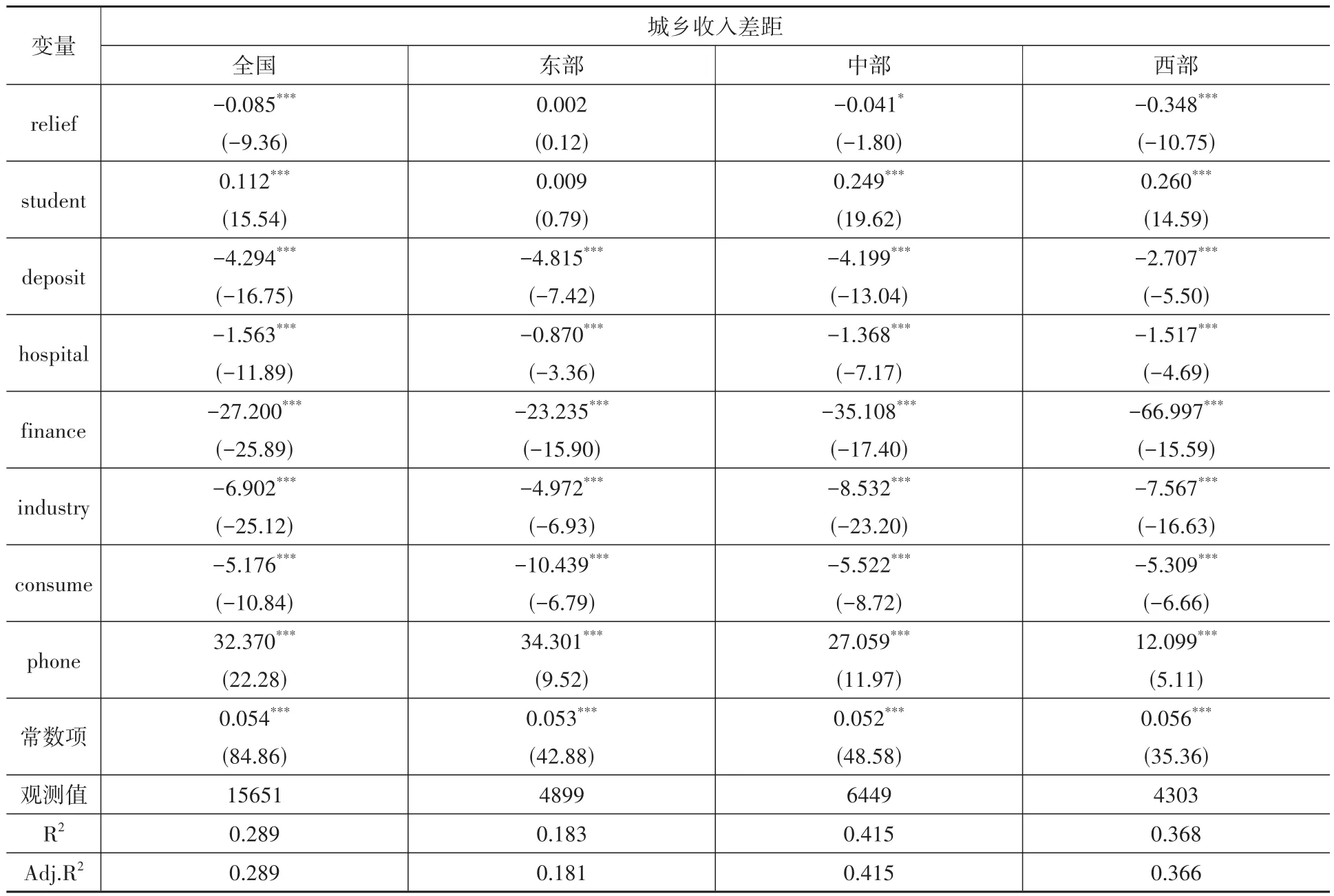

农业机械化有助于农民增收,反过来,农民收入提高后,也会添置或者翻修农业机械,农业机械化和农民增收存在互为因果关系。如果不考虑农业机械化的内生性问题,那么估计出来的农业机械化对城乡收入差距影响的系数只能是农业机械化与城乡收入差距之间的相关关系,而不是因果关系。由于县域所在地的平均坡度只通过农业机械化来影响城乡收入差距,同时县域所在地的平均坡度不会对城乡收入差距产生直接影响。因此,使用县域地形起伏度与年份的乘积作为农业机械化的工具变量,记为relief,同时采用2SLS估计内生性,结果如表7所示。

表7 农业机械化对城乡收入差距的工具变量估计

根据表7,农业机械化的工具变量在全国总样本中显著抑制城乡收入差距,在中部与西部的样本中显著抑制城乡收入差距。但中部地区的显著性弱于西部地区,这是因为中部地区人均土地面积低于西部地区,农业机械化的规模效益低于西部地区。同时,将表7的回归结果与表3城乡收入差距的回归结果相比,在不考虑东部地区的情况下,工具变量系数大于农业机械化的系数,这说明在分析农业机械化对城乡收入差距的影响过程中,可能存在着一定的内生性问题,这会导致实证分析过程中低估了农业机械化对城乡收入差距的影响。

农业机械化有助于农民增收,农民收入提高后,也会添置或者翻修农业机械,即农业机械化不是外生变量,在一定程度上是内生的。因此,需要进一步进行内生性分析,取农业机械化滞后一期的变量为工具变量,记为L.machine,同时采用2SLS估计内生性,结果如表8所示。

表8 农业机械化对农民收入的稳健性分析

根据表8,农业机械化的滞后变量显著影响农民收入,但东部地区不显著。西部地区回归系数为34.289,高于全国平均水平,与基准回归结果相似。以上分析结果表明农业机械化对农民收入的影响是稳健的。

2.替换测度指标

前文测度的农业机械化指标是单位耕地机械动力,由于当前农业机械的应用不仅限于农耕还用于渔业与辅助产业等。因此为了提高测量的精确性,借鉴孙学涛的做法[18],农业机械化用农业机械总动力取自然对数来衡量,城乡收入差距用城镇居民人均可支配收入与农村居民收入之比来衡量。计算公式为:

其中,machine*是农业机械化的替代变量,gap*是城乡收入差距的替代变量,income是农民收入,czrjkzpsr是城镇人均可支配收入。

表9的回归结果表明更换变量后农业机械化显著影响城乡收入,显著抑制城乡收入差距。不仅如此,相比基准回归,稳健性检验中东部地区农业机械化对城乡收入差距的抑制效果更显著,但依旧表明农业机械化抑制城乡收入差距,这在一定程度上表明研究的结论具有稳健性。

表9 稳健性分析:替换核心变量

五、结论与建议

基于2005—2019全国1 929个县级样本数据,利用面板计量模型和中介效应模型,实证分析农业机械化对城乡收入差距的影响及其作用机制,研究结果表明:农业机械化能够促进农民增收,缩小城乡差距;中西部地区人均土地面积较大,农业机械化对农民增收、抑制城乡收入差距的影响显著;东部地区具有相当规模的土地较少,农业机械难以有效发挥作用,农业机械化对农民增收、抑制城乡收入差距的影响不显著;农业机械化通过劳动力转移实现农民增收,抑制城乡收入差距,东部地区不存在劳动力转移的中介效应;中西部地区存在劳动力转移的中介效应。农业机械化是内生变量,内生性的存在低估了农业机械化对农民收入与城乡收入差距的影响。

基于上述结论,提出以下建议:

第一,重视农业机械化发展。农业机械化不仅能够增加农民收入,还能抑制城乡收入差距。在当前人口红利面临消失与农村劳动力转移的情况下,推广农业机械化成为促进农民收入增加的重要方式,中西部地区人均土地面积较大,要注意加大中西部地区农业机械化应用,更好发挥农业机械化在实现农民增收,抑制城乡收入差距的作用。第二,推动农机跨区服务,发挥规模效应。鼓励农机供给方扩大服务范围,扩充其收入来源,同时也需要积极动员农民购买农机服务,降低农机供给方的农机闲置成本。此外,在有条件的地区,应进一步加大农机服务市场信息公开制度,公开农机服务价格,建立农机服务买卖双方线上交易系统,减少交易成本。第三,要注重县域非农产业的发展。县域非农产业发展提高了农民收入,促进了劳动力的转移,劳动力的转移也能够反过来促进非农产业的发展,推动乡村产业振兴。同时,需要考虑区域异质性。由于中西部地区属于发展相对滞后区域,因此要重点加强中西部县域非农产业发展,使其更好地推动劳动力转移,促进农民增收,帮助其摆脱返贫危机,切实提高农民生活质量。