用交叉学科“新工具”,开凿文物里的古老智慧

2022-11-02楼玮玥

文|楼玮玥

“考古考古,又闷又捂。远看像逃难的,近看像捡破烂的。”在最近抖音平台大火的95 后考古科普博主水星的视频中,一句俏皮的描述却生动还原了文物考古工作者艰苦的工作环境,也将考古这一小众学科通过镜头推到了大众面前。

归类于人文科学里的考古学,在实际工作中既需要工作人员储备大量文史哲知识,又需要他们掌握和遥感考古、文物脱水等与理工科相关的工作技能。为了应对新时代的发展需求,在浙江大学艺术与考古学院的“新文科”实验室里,一批来自不同文理科背景的师生们,将文理知识有机融合,让考古在科学的助力下,焕发出不同于以往的光彩与生机。

考古微痕分析:史前“现场”的追踪调查

常看侦探类小说或电视剧的朋友,一定不会对以下场景感到陌生:警察和侦探第一时间赶到现场,在对现场进行保护的同时,用专业手段收集犯罪分子遗留在案发现场的指纹等遗留痕迹,通过鉴定检验,形成锁定凶手的有利证据链。

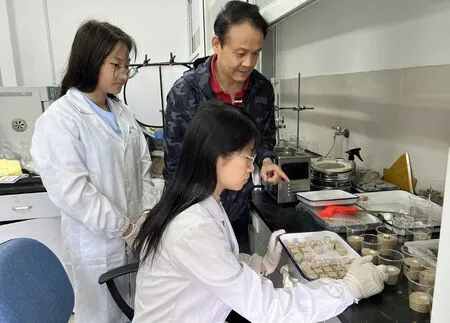

而在考古界,也有一群运用科技手段和设备的“侦探”,他们在古代工具上寻找并发现痕迹、血迹、纤维等微小证据,利用专业仪器对证据进行图像采集、实验模拟、比对分析,判断出古代工具的使用部位、运作方式和加工对象等关键信息,从而探索博物馆里冷冰冰的文物背后,一幕幕史前人类生产生活的动态场景。这种手段,被考古界称为微痕分析,也是浙大艺术与考古学院陈虹教授带领博士生、研究生团队正在做的事情。

“微痕分析起源于19世纪中期欧美考古圈。2004年,中科院主办了‘石器微痕分析培训研讨班’,首次将考古微痕分析系统引入国内。从那以后,我就开始关注这个较小众的考古分支。”早年就读于复旦大学文物博物馆学系的陈虹,在博士毕业后来到浙大,宽松的教研生态环境,使她决定开始发展此方向。

2012年,陈虹开始组建自己的实验室,如今,微痕分析学术界已越来越多引用该实验室的成果和分析标准。实验越做越精,发现的信息也越来越多。今年上半年,陈虹带领实验室“进军”残留物方向,通过分析水稻植硅体等残留物,寻找更为充分的考古“证据链”。而实验室的蓬勃发展,更是吸引了吉林、江苏、安徽等多地考古所、博物馆与其进行交流合作,其中最让陈虹兴奋的,就是与良渚博物院合作的多个项目。

良渚古城的发现,实证了新石器时代人类文明的发展。但早期在良渚古城遗址中发掘出的一批石器,却因当时研究手段和工具的局限,留下了更多的研究空间。2021年底,良渚博物院将目光投向陈虹教授的实验室,希望通过石器微痕分析,得到复原古代良渚社会的有力、准确证据。于是,陈虹带领学生在良渚博物院库房和工作站内搭建实验室分析平台,对多件石刀与石钺进行研究。结果初步表明,当时的社会已发展出牢固的手工业根基,当时人民的生活可能是富足与兴盛的。

这样的发现不仅为微痕分析研究建立了充实的数据库,也成为了培养考古微痕分析师的有机“培养皿”。让学生直接接触不同时代、不同地区、不同类型的考古真实材料后,陈虹欣喜地发现,他们的思辨能力、自我探索能力显著提升,对古今文化传承和延续的体会也愈发深刻。陈虹相信,“新文科”实验室的建设,是考古学科发展转变所要经历的必然环节,而科技考古已成为二十一世纪考古的重要手段之一。“未来,我们也会考虑如何在实验室中引进大数据、人工智能、VR 等,让传统文科和科技文科相加的效益大于二,让中华文化起源的文明之花的每个细胞,都有机会被真实看见。”

文物保护实验课:亲手还原的多彩文物世界

浙大西溪校区一间普通的教室里,摆放着几张实验台和储藏柜。一张实验台上,几位同学正操作着一部三维扫描仪;另一边,还有几位同学摆弄着数根光纤……也许有人会认为这是一间为理工科学生专门开设的实验课,但事实上,这里正在进行的,是浙大艺术与考古学院本科生的文物保护实验课。

传统认知中,考古学科需要学习的是大量理论知识,而学生通过仪器手段解决和分析文科领域问题的场景并不常见。但事实上,当学生毕业后去到考古现场或是从事与文物研究有关的工作时,因为不通晓实践操作而阻碍工作开展的事例并不少见。“学院成立‘新文科’实验室,其实是希望浙大在提高考古学科学生动手能力方面做出示范。”课程主讲老师张晖介绍了艺术与考古学院成立实验室的初衷。

如何设计实验课程来提高学生的动手能力?这是一个不小的问题。因为本科生源来自于人文大类,老师们在多次讨论后,决定施行前期教授理科分析方法,同时配套文物保护概论理论课,以问题为导向,让学生自行设计实验方案的实验教学体系。

以制作模拟壁画实验为例,实验中同学们需要根据古代壁画的传统制作工艺,亲手参与到从配制制作白底层的石膏粉,到利用矿物颜料创造出独具特色模拟壁画作品的全过程。作品完成后,同学们还要在模拟壁画上获取微量样品,通过观察分析获得壁画材料的成分信息。这一过程不仅让学生更好地理解了古代壁画的结构、材料和工艺技法,锻炼了学生的美术鉴赏能力,也让他们对现场取样并带回实验室进行科学分析的过程更为熟悉。

为了让实验教学的范围更加广泛、实验课的教学内容更加丰富,张晖老师正在积极考虑与浙大化学系、浙大城市学院考古学系开展合作,进行学科优势互补。“我们实验室的样子也许看起来和理工科实验室差不多,但本质上,我们是希望通过这门课,带领学生学会用自然科学等其他学科的思维方式解决文科问题,让实验课真正实现带领文科新发展的价值初心。”

文物保护材料实验室:细节保护里的材料之美

走进一间实验室,左手边是正在修复中的辽代墓葬壁画文物,右手边却是为研究胶结物、灰浆等古建筑材料而配置的免疫化学反应设备仪器;拐弯,向楼上走,再走进另外一间实验室,站在门口就能闻到一股香料制剂的味道,而在实验室里摆放着的,却有从古代沉船上打捞到的沉积物。这些既有严谨理科风味,又有浓浓人文气息的实验室,都是浙大张秉坚教授负责带领的文物保护材料实验室,而汇聚于此的博士生、研究生,来自文理科的不同领域。

博士生王新鑫,本科专业是化学工程与工艺,目前正在做的,是如何将藜芦醛这种物质应用到南海一号沉船的水下木质文物加固和提取中。这种能够在水中黏结沙土,以及铁、陶、木等文物的材料,可以对体量较小的珍贵文物进行加固打包,而后整体提取出水。因为这种物质在空气中会自动升华,且不会对人体及文物造成伤害,成为了一项对水下脆弱文物进行保护的重要技术发明。“我的师兄在对保护材料的研究和筛选中发现了这种材料,我正在做的,就是传承师兄的衣钵,开发系列配套装置、设计合适的方法,将这种材料更好地应用到实际工作中。”

▲ 文物保护实验课

▲ 文物保护材料实验室

水下文物的保护需要技术,陆上文物的保护同样需要勘探和监测。飞来峰造像、灵隐寺经幢,这些杭州人再熟悉不过的石质文物,是博士生伍洋的研究和保护对象。作为对西湖石质文物进行监测的第四代学生,他需要使用无损检测仪对文物的硬度、湿度等进行每季度一次的监测,从而对文物进行更好的保护。能够将本科、硕士阶段学习的地质学知识应用到考古学科方向中,对伍洋来说,是对知识最有意义的运用。

研三的姜宁,本科阶段学的是文物与博物馆学,虽然来实验室的次数较少,但她认为实验室是文物考古过程中的重要一环。相对理科生而言,姜宁主要做的工作是对明清官式建筑石作的法制规制、选材加工、管理方式等进行研究,从而了解明清时期石作的加工工艺和加工流程等,既可以弥补理科生在对文物进行材料研究上的认知空白,又可以用理论知识对理科生得到的实验数据进行总结阐述。

张秉坚教授坦言,看到不同文理科背景的学生相互学习,自动发生“化学反应”,就是他来到艺术与考古学院后的最大收获。“现代人已经对考古有了一定的认知,因此我们现在要做的考古是要剖析出古代社会的组织结构、社会情景,而这些都需要文理科知识交叉来进行。”

从为本科生准备文理科课程,到招收不同文理科背景的硕士生和博士生,再到不断发展实验仪器设备,浙江大学艺术与考古学院的“新文科”实验室,用兼容并蓄的态度,擦出文理交汇的电光火花,让传统文化与艺术在创新与实践中得到了发扬与传承。