环境威胁感知对露营游客亲环境行为的影响

2022-11-01王雨晨

王雨晨

(兰州财经大学 工商管理学院,甘肃 兰州 730020)

远距离出行风险的增加使得越来越多的游客倾向于中短途的周边游,这一趋势显示出了当前游客的旅游需求由远程向近程“内”化的特征,露营旅游作为其中的一种潮流模式,已呈现出爆发性增长的趋势,在各大旅游平台与网络社交平台上的热度直线上升。具体而言,截至2021年10月,马蜂窝平台中的露营旅游相关内容发布量相比2020年增长两倍以上。然而,露营旅游期间游客的相关活动(如开展篝火会、使用煤油灯、烧烤和野炊等)以及露营地的规划开发与日常经营都会对当地的生态环境造成一定的负面影响。由于个体的亲环境行为有助于自然环境的保护,因此在生态文明建设的背景下,激发游客亲环境行为显得尤为重要,这对于露营旅游的可持续发展具有重要意义[1]。

纵观既有研究,学者们侧重于从认知因素出发,遵循认知-积极情绪-态度-行为或认知-积极情绪-行为等逻辑去探讨亲环境行为的形成[2-3],鲜少有学者从认知-消极情绪-态度/信念-行为的逻辑展开研究。现有研究表明,道德型消极情绪(如内疚感与羞耻感等)亦会对个体行为产生积极的驱动作用,而态度与信念作为个体行为的前置因素,均可能会对游客亲环境行为产生激发作用。基于以上论述,为进一步厘清在露营旅游情境下认知因素激发游客亲环境行为的复杂机理,本研究选取鸣沙山露营地为案例地,从环境威胁感知出发,依据认知-消极情绪-态度/信念-行为的逻辑,构建了一个平行链式中介模型展开剖析。

1 文献回顾与研究假设

1.1 环境威胁感知与游客亲环境行为

环境威胁感知在本研究的情境下指的是游客对露营旅游地所面临生态环境问题的严重程度的感知[4]。近些年,随着旅游生态文明建设的大力推进以及游客对环境问题认知的逐渐加深,游客越来越意识到自身的旅游活动和旅游业均会对生态环境造成一定的影响。一方面,当游客意识到环境威胁的严重性后,会引发环境担忧,激发道德情绪,出于利他主义,游客将更加愿意表现出环境友好行为[5]。另一方面,依据保护动机理论可知,个体通过认知调节的过程来采取相应的适应性措施以应对各类威胁,即个体在面对环境威胁时可能表现出保护性行为(意愿)[6]。循此逻辑,露营旅游作为一种户外休憩活动,游客在其中更能够体悟自然,若感知到环境威胁后,可能会积极捡垃圾、劝导其他游客保护环境等。基于以上论述,本研究认为环境威胁感能够激发游客亲环境行为。综上,提出以下假设:

H1:环境威胁感知显著正向影响游客亲环境行为

1.2 生态内疚感的中介作用

生态内疚感的概念最早由学者Mallett引入,指的是个体意识到自身或人类行为对环境产生危害后所诱发的一种罪恶感、自责感[7]。一项元分析研究表明,个体的环境威胁感知能够引起内疚感[8]。依据归因理论,当游客感知到露营旅游地的生态环境问题后,可能会将这一问题归因于自身或人类的不文明旅游活动,而这些活动与游客所持的亲环境行为理念不一致,进而可能激发其产生生态内疚感[9]。基于以上论述,本研究认为露营旅游中的环境威胁感知能够促进生态内疚感的形成。

生态内疚感虽然是一种不利于身心健康的消极情绪,但也是一种道德情绪。有学者认为生态内疚感能够激励个体产生环境修复行为,故其对环境的积极作用不容忽视[10]。一项心理学的实验也支持了这一观点,即当个体面临由人类活动所造成的环境破坏时,更容易产生生态内疚感,从而更有可能自发地表现出亲环境行为意向[11]。此外,也有研究表明生态内疚感能使游客积极作出环保出游的决定[12]。基于以上论述,本研究认为露营旅游中的生态内疚感能够促进游客亲环境行为的产生。综上,提出以下假设:

H2:生态内疚感在环境威胁感知对游客亲环境行为的影响中起中介作用

1.3 自然联结性的中介作用

自然联结性指的是个体对自然的接纳程度、对自身归属自然的认同程度以及与自然的情感联系[13]。一方面,当游客对环境威胁具有一定的认识,即能够站在自然的角度去考虑环境问题,意识到露营旅游地生态环境面临的危机,会加深游客与自然之间的情感联系;另一方面,已有研究也表明游客的认知能够促进其态度的转变[14]。循此逻辑,环境威胁感知作为一种个体认知,自然联结性属于一种情感态度,前者可能促使后者发生转变。基于以上论述,本研究认为露营旅游中的环境威胁感知能够促进自然联结性的产生。

此外,个体亲环境行为往往随着自身与自然联系的增强而增加,即个体与自然的联系程度是促进生态友好行为的重要影响因素[15]。以亲环境行为中的绿色消费为例,当消费者观察到自然受到破坏后会引发共情的情绪,从而加强与自然之间的联系,进而促使消费者能与自然感同身受,最终表现出更多的绿色消费行为[16]。露营旅游中,当游客逐渐将自身与自然融为一体时,会认为保护生态环境就是保护自己的生存环境、就是保护自己,因此游客就会表现出更强烈的环境保护意愿[17]。已有的环境心理学研究也表明,与自然的联系是环保行为的决定性因素[18]。基于以上论述,本研究认为露营旅游中的自然联结性能够促进游客亲环境行为的产生。综上,提出以下假设:

H3:自然联结性在环境威胁感知对游客亲环境行为的影响中起中介作用

1.4 环境牺牲意愿的中介作用

环境牺牲意愿最早由国外学者提出,指的是放弃自身的利益,以促进生态环境福祉的意愿,是一种信念因素[19]。一方面,环境牺牲意愿源自于个体对环境问题的认知程度,即当游客意识到露营地的生态环境受到威胁,可能会使游客为了生态环境的优化而牺牲自己一定的时间精力[20];另一方面,个体的社会认知在未来的行为决策中发挥重要作用,当个体对于环境威胁认知越深,即越认识到其可能对自身健康以及社会可能造成的危害,出于集体主义,越能够激发个体的保护意愿以及牺牲意愿等[21]。基于以上论述,本研究认为露营旅游中的环境威胁感知能够促进环境牺牲意愿的产生。

此外,愿意为环境牺牲的个体会在日常的行为决策中更加考虑到自然世界的需求,即会表现出更多的亲环境行为[22]。在消费者行为领域,若消费者具有较强的环境牺牲意愿,其在产品的选择上会更加注重环保功能,表现出绿色消费行为[23]。而在日常生活中,若个体愿意承担时间、金钱以及生活质量等成本损耗,则会更加愿意为了亲环境事业采取具体的牺牲行动[24]。已有研究表明,为环境做出经济牺牲意愿越强的个体,其环保行为与态度更加强烈[25]。旅游学的研究中也证实了这一论述,在酒店住宿中,游客的环境牺牲意愿能够促进其劝导他人节约用水以及其他环保行为的产生[26]。基于以上论述,本研究认为露营旅游中的环境牺牲意愿能够激发游客亲环境行为。综上,提出以下假设:

H4:环境牺牲意愿在环境威胁感知对游客亲环境行为的影响中起中介作用

1.5 链式中介作用

依据上文所述可知,自然联结性与环境牺牲意愿均能够促进游客亲环境行为的产生。而自然联结性与环境牺牲意愿也能够在生态内疚感与游客亲环境行为之间发挥部分中介作用。一方面,生态内疚感能够加强游客的自然联结性。依据社会心理学的观点,生态内疚感是一种重要的“亲环境以及自我意识型情绪”,能让人产生对自然弥补的意愿,这一定程度上加强了个体与自然的联系[8]。另一方面,生态内疚感还能够增强游客的环境牺牲意愿。生态内疚感被视为是一种修复环境损害的“道德情绪”与“行动导向型情绪”,会激发游客未来积极的意识与行为,促使人们对社会责任的接受,愿意为环境建设奉献自己,是环境牺牲意愿的预测因素[27]。再结合前文所述三个变量单独产生的中介作用,本研究认为由环境威胁感知出发,经生态内疚感,后通过自然联结性与环境牺牲意愿,到游客亲环境行为,它们之间可能还存在两条链式中介作用。综上,提出以下假设:

H5:生态内疚感与自然联结性在环境威胁感知对游客亲环境行为的影响中起链式中介作用

H6:生态内疚感与环境牺牲意愿在环境威胁感知对游客亲环境行为的影响中起链式中介作用

基于以上假设,构建理论模型如图1所示:

图1 露营游客亲环境行为形成的理论模型

2 研究设计

2.1 研究区概况

鸣沙山露营地,在国家级生态旅游示范区——鸣沙山月牙泉景区的辐射带动下,成为西部地区较为热门的沙漠型露营地之一。具体而言,木鸟民宿发布的《2022五一假期民宿消费报告》指出,敦煌露营订单较清明假期增长了70%。在这里,游客不仅可以体验沙漠娱乐项目,如沙滩摩托、滑沙以及沙漠越野等,还可在此品尝敦煌特色美食,因而在飞猪露营旅游板块成为热门旅游目的地。然而,游客的旅游活动,如篝火晚会、户外烧烤等,以及沙漠露营地的日常运营对生态环境造成了一定的负面影响,鉴于沙漠生态环境脆弱性强,因此在沙漠露营地激发游客的亲环境行为很有必要。综上,本研究选择该露营旅游地为案例地。

2.2 问卷设计与调研

本研究参考已有研究以及露营旅游地的实际情况,设计了调查问卷,问卷包含两部分。第一部分是变量测量,由前人成熟量表修订而成,采用李克特7级量表,其中环境威胁感知参考Jeanson等[28]的研究,Cronbach’s α系数为0.958;生态内疚感参考Bahja等[8]的研究,Cronbach’s α系数为0.929;自然联结性参考Mayer等[17]的研究,Cronbach’s α系数为0.930;环境牺牲意愿参考Davis等[19]的研究,Cronbach’s α系数为0.949 ;游客亲环境行为参考Halpenny等[29]的研究,Cronbach’s α系数为0.963。第二部分是游客个体特征描述,主要包含性别、年龄、受教育程度和可自由支配月收入等内容。

课题组于2021年9月中旬展开预调研,回收预调研问卷100份,以此检验问卷的信效度,结果显示题项均应保留。同时,还对10名游客进行深入访谈,以此对问卷的语言结构进行完善,形成正式问卷。后于9月下旬正式开始调研,共计发放问卷400份(实地300份,线上100份),最终回收有效问卷325份,有效率为81.25%。调研的样本情况如下:从性别分布看,露营游客女性略多于男性,占52.56%;从年龄分布看,18~40岁的青年露营游客占比最高,为53.78%;从受教育程度看,接受过专科及以上教育的露营游客占比最高,为57.96%;从可自由支配月收入看,处于5 001~10 000元水平的露营游客占比最高,为31.41%。

3 结果与分析

3.1 效度分析

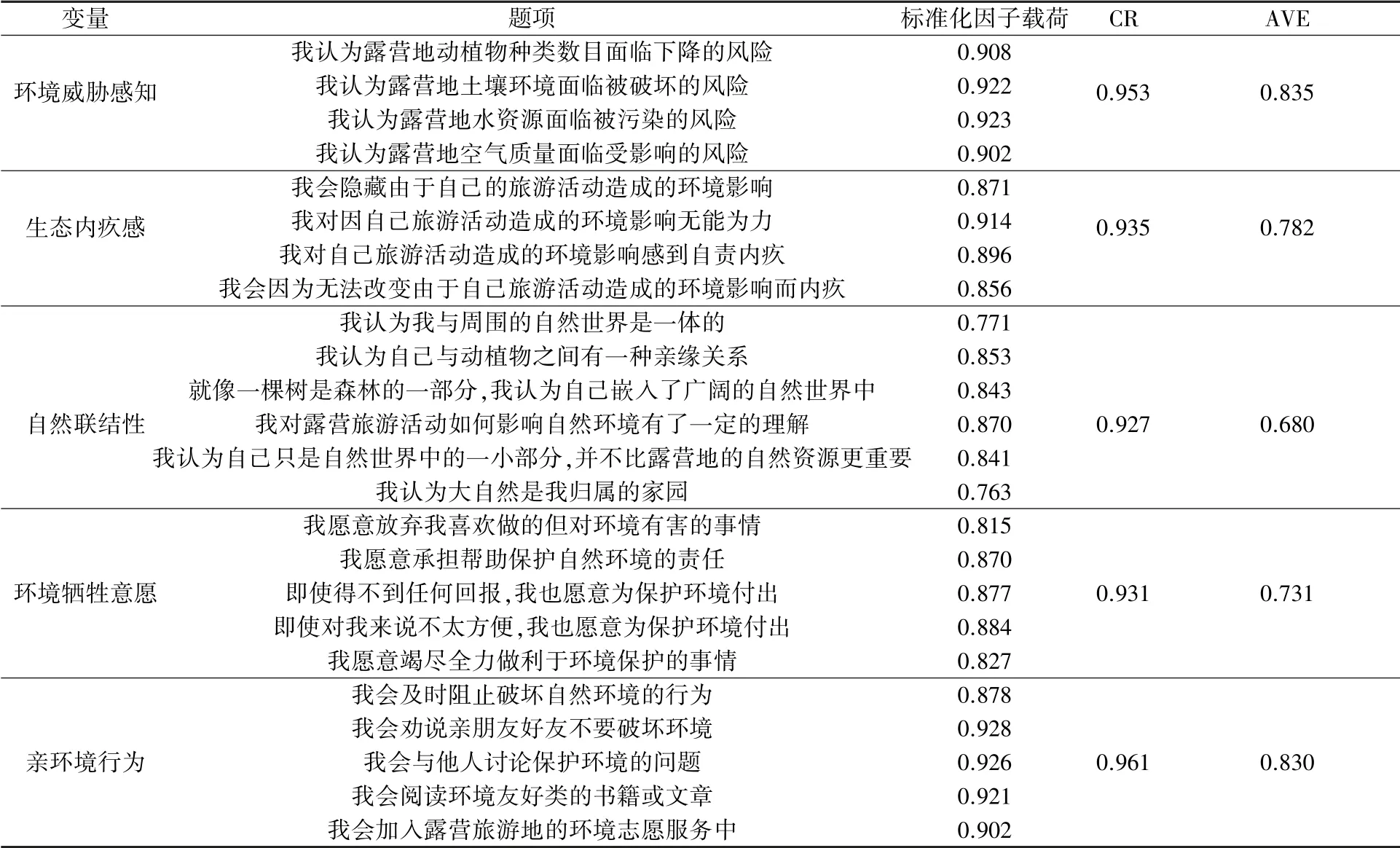

本研究通过验证性因子分析以检验效度。结果显示(表1),各变量的平均变异抽取量(AVE)位于0.680~0.835之间,均大于0.5;各变量的组合信度(CR)位于0.927~0.961之间,均大于0.7,表明量表具有良好的收敛效度。各题项的标准化因子载荷位于0.763~0.928之间。同时,由表2可知,各变量的平均变异抽取量的算术平方根大于各变量之间的相关系数,表明量表具有良好的区分效度。综上,量表整体效度良好。

表1 验证性因子分析

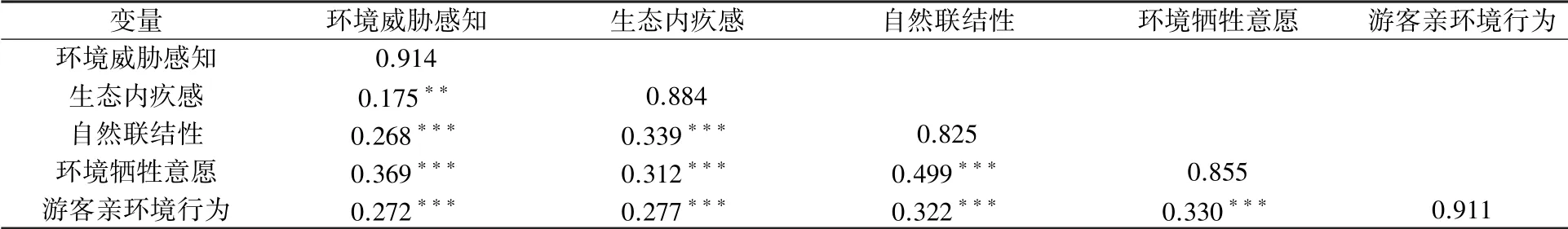

表2 相关性分析

3.2 共同方法偏差分析

由于本研究选取的所有变量均为个体心理变量,且主要采取露营游客自我报告的形式展开问卷调研,结果可能存在共同方法偏差。鉴于此,本研究采用单因素检验法对该问题进行检验。结果显示,第一个主成分占因子总载荷的37.73%,未超过40%的阈值,表明该问题不严重,可进行下一步的回归分析。

3.3 各变量相关性分析与描述性分析

初步分析结果显示(表2),环境威胁感知与游客亲环境行为呈显著正相关(r=0.272,p<0.001),与生态内疚感呈显著正相关(r=0.175,p<0.01),与自然联结性呈显著正相关(r=0.268,p<0.001),与环境牺牲意愿呈显著正相关(r=0.369,p<0.001);生态内疚感与亲环境行为呈显著正相关(r=0.277,p<0.001),与自然联结性呈显著正相关(r=0.339,p<0.001),与环境牺牲意愿呈显著正相关(r=0.312,p<0.001);自然联结性与游客亲环境行为呈显著正相关(r=0.322,p<0.001);环境牺牲意愿与游客亲环境行为呈显著正相关(r=0.330,p<0.001)。

3.4 假设检验

在控制各类人口统计特征的情况下,本研究采用Process软件的Model 81检验环境威胁感知与游客亲环境行为之间的直接效应,以及生态内疚感、自然联结性和环境牺牲意愿所发挥的中介与链式中介效应,设置抽样次数为5 000。

3.4.1 直接效应检验

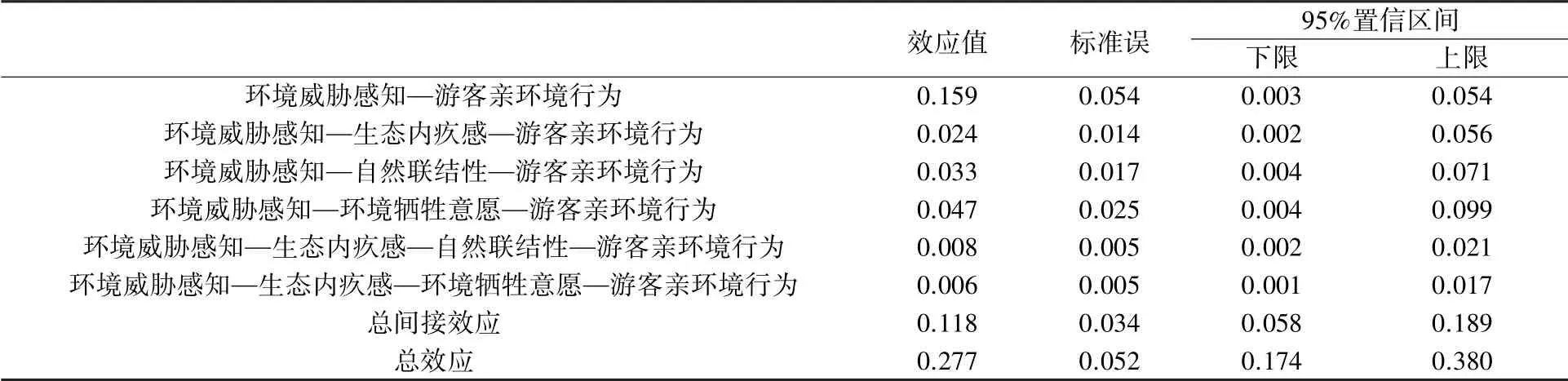

由表3可知,环境威胁感知对游客亲环境行为的正向预测作用显著(b=0.159,p<0.01),且其95%置信区间的上下限均不包含0(表4),假设H1成立。

3.4.2 中介效应检验

由表3和表4可知,环境威胁感知对生态内疚感的正向预测作用显著(b=0.132,p<0.01),生态内疚感对游客亲环境行为的正向预测作用显著(b=0.185,p<0.01);环境威胁感知通过生态内疚感进而影响游客亲环境行为的间接效应值为0.024,且其95%置信区间的上下限均不包含0,表明环境威胁感知能够通过生态内疚感的中介作用正向预测游客亲环境行为,假设H2成立。环境威胁感知对自然联结性的正向预测作用显著(b=0.171,p< 0.001),自然联结性对游客亲环境行为的正向预测作用显著(b=0.193,p<0.01);环境威胁感知通过自然联结性进而影响游客亲环境行为的间接效应值为0.033,且其95%置信区间的上下限均不包含0,表明环境威胁感知能够通过自然联结性的中介作用正向预测游客亲环境行为,假设H3成立。环境威胁感知对环境牺牲意愿的正向预测作用显著(b=0.297,p<0.001),环境牺牲意愿对游客亲环境行为的正向预测作用显著(b=0.158,p<0.05);环境威胁感知通过环境牺牲意愿进而影响游客亲环境行为的间接效应值为0.047,且其95%置信区间的上下限均不包含0,表明环境威胁感知能够通过环境牺牲意愿的中介作用正向预测游客亲环境行为,假设H4成立。

表3 直接效应与和中介效应模型检验

此外,由表4可知,环境威胁感知能够通过生态内疚感从而正向影响自然联结性进而正向影响游客亲环境行为,其中介效应的效应值为0.008,且其95%置信区间的上下限均不包含0,假设H5成立。同样地,环境威胁感知能够通过生态内疚感从而正向影响环境牺牲意愿进而正向影响游客亲环境行为,其中介效应的效应值为0.006,且其95%置信区间的上下限均不包含0,假设H6成立。

表4 多重中介效应的Bootstrap检验结果

4 结论与建议

4.1 结论

本研究以露营旅游为情境,选取鸣沙山露营地为案例地,探讨了环境威胁感知对游客亲环境行为的影响机理,研究结论如下:环境威胁感知能够激发游客亲环境行为,当游客意识到周边的环境受到破坏,更易产生亲环境行为,该结论与以往研究发现环境威胁感知能够对个体绿色行为产生积极作用相一致[4]。环境威胁感知能够通过生态内疚感、自然联结性与环境牺牲意愿间接激发游客亲环境行为,形成了认知—道德型消极情绪/态度/信念—行为的逻辑,该结论与唐铭的发现类似,即消极环境情绪对游客环境行为的产生发挥重要的中介作用[30]。环境威胁感知能够通过生态内疚感,经由自然联结性与环境牺牲意愿间接激发游客亲环境行为,从而形成认知—道德型消极情绪—态度/信念—行为的链式效应逻辑,该结论拓展了亲环境行为的研究思路,与以往研究相呼应,即亲环境行为的产生是一个多元心理作用[31]。

近年来,关于游客亲环境行为的研究涌现,学者们注重情理因素(即认知与情绪因素)的讨论,却忽视了非情理因素的讨论[32]。本研究将认知、情绪、态度以及信念因素融合进一个模型,剖析了他们之间的互动关系对游客亲环境行为的影响机理,进一步说明了该行为形成的复杂性,推动了环境心理学的研究。

4.2 建议

4.2.1 宣传引导,增强游客对环境威胁的认知

露营旅游地管理者可通过虚拟现实增强技术向游客展示生态环境面临的风险,同时还可通过开发一些露营模拟小游戏,借助电子设备,让游客亲身感受露营旅游地所面临的环境风险,从而加深游客对环境威胁的认知。

4.2.2 因地制宜,激发游客的道德型情绪

露营旅游地管理者可设置一定的关于生态环境的演变视频以及生动的解说,在为游客阐明露营注意事项的同时,激发他们与自然的道德情绪反应。同时,也可在不同类型的露营旅游地(如沙漠、森林、海滩等)设置相对应的不同环境元素,改变游客对生态的看法,激发道德型情绪反应。

4.2.3 创新体验项目,增加游客与自然的联系

露营旅游地管理者可通过自然拟人化以及自然接触等活动,让游客能够更加亲近自然。

4.2.4 融入教育元素,提升游客为环境奉献的意愿

露营旅游管理者可以组织游客参与具有教育意义的互动活动,并给予一定的小礼品,通过游戏互动唤起游客的环境意识,使其更愿意为环境的优化付出。