跨国互动视野下梅光迪与胡适的孔教论争

——以留美时期两人相关书信的考察为中心

2022-11-01裘陈江

裘陈江

梅光迪与胡适是文学革命中一对著名的敌手,二人从“昔为好友”到“今为讐仇”,(1)朱经农致胡适信(1919年9月7日),中国社会科学院近代史研究所中华民国史组编:《胡适来往书信选》(上册),中华书局1979年版,第67页。据余英时考证,朱氏所指即梅光迪,参见[美]余英时:《重寻胡适历程:胡适生平与思想再认识》,广西师范大学出版社2004年版,第13页。最为人熟知的便是1915年开始因白话文之争而引发的骂战。对于梅、胡二人闹翻前的关系,学界关注由来已久,既有专门的研究论著,同时在对梅、胡二人各自的研究中也往往多有涉及。(2)主要的研究有罗志田:《两个质疑留学的留学生——读梅光迪致胡适书信,1910—1913》,《昨天的与世界的:从文化到人物》,北京大学出版社2007年版,第296—308页;刘贵福:《梅光迪、胡适留美期间关于中国文化的讨论——以儒学、孔教和文学革命为中心》,《近代史研究》2011年第1期;江勇振:《舍我其谁:胡适》(第一部),新星出版社2011年版。但是系统全面梳理梅、胡二人孔教论争的始末,以及此论争与两人后来各自走向的关联,则尚有可抽绎之处。本文试图通过对两人在白话文之争前的三十通书信的排比考证,同时利用近年公布的胡适、许怡荪通信作为补充,揭示孔教论争背后的跨国互动,为这一问题提供新的研究视角。

梅、胡通信记录的梳理与经学之争的开始

梅光迪自道其与胡适的交谊始于1909年的上海,翌年在北上参加留美考试的途中,又与同去赴考的胡适偶遇,“彼此惊喜过望”。从此,二人“议论渐畅洽,而交益以密”。不过当年的考试结果相差云泥,虽然在第一场考试中,梅、胡二人均顺利入围,(3)《考试留美学生草案》,《申报》1910年8月15日第5版。但最后一考胡适上榜而梅氏仅是录作备取。而在胡适去国前夕,梅氏作赠序回顾二人交谊的由来,以“救国之材”相期许。(4)梅光迪:《序与胡适交谊的由来》,罗岗、陈春艳编:《梅光迪文录》,辽宁教育出版社2001年版,第90页。当胡适到达美国后,两人书信往还开始频密,并保持了相当长的时间。

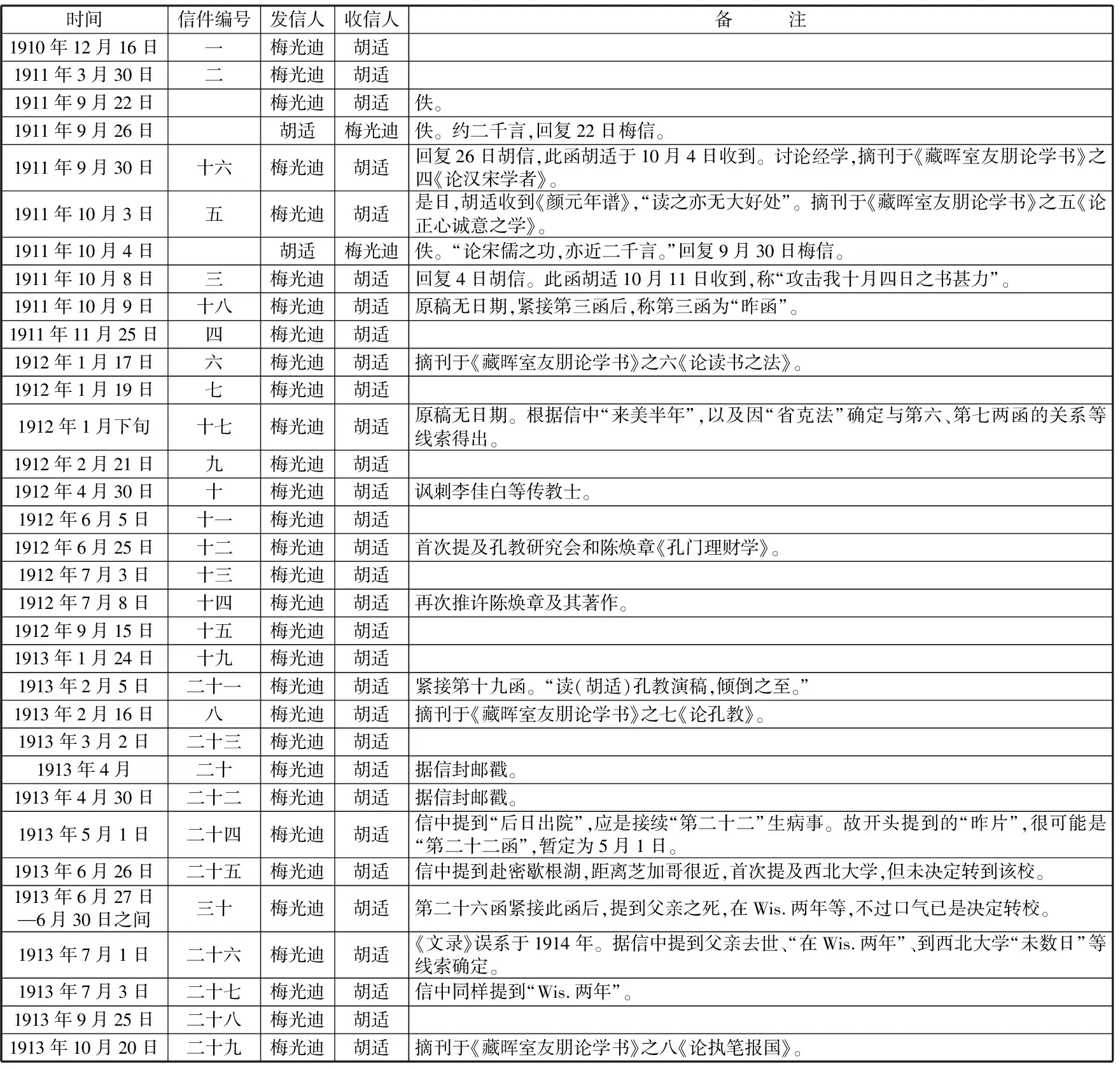

据现存梅、胡往还书信,由于胡适对于自己档案的重视和良好的保存习惯,梅光迪写给他的书信多被保存了下来,在1994年影印出版的《胡适遗稿及秘藏书信》中,就保留了45函之多。这些书信后经整理,收录于2001年出版的《梅光迪文录》。综观其通信记录,以1913年底为界,大体可分为两个阶段。前者以经学、孔教(5)“经学”和“孔教”二词均为梅光迪信中原文《梅光迪致胡适信》(1911年9月30日),罗岗、陈春艳编:《梅光迪文录》,第139—140页。为讨论重点,后者以文学革命为重点。(6)当然并非指前者没有文学革命的内容,反之亦然。本文的焦点集中于前一阶段,具体而言便是前三十函,始于1910年12月16日的“第一函”,终于1913年夏的“第三十函”(最晚实为“第二十九函”,作于1913年11月20日)。不过,同时期胡适对应的书信全部付诸阙如,只能通过日记中的部分记录和其他文献以窥一斑。迄今学界对于这批书信没有系统的梳理,故在进入梅、胡思想往返的讨论前,有必要将两人的通信记录作一全盘交代。首先,按时间重新排序如下:(7)下表中的信件编号是指在《胡适遗稿及秘藏书信》中的顺序。信件时间的确定,参考《梅光迪文录》《胡适日记全集》以及江勇振、刘贵福等人的研究,部分书信时间作了新的考证,可见原来的排序较为混乱。

时间信件编号发信人收信人备 注1910年12月16日一梅光迪胡适1911年3月30日二梅光迪胡适1911年9月22日梅光迪胡适佚。1911年9月26日胡适梅光迪佚。约二千言,回复22日梅信。1911年9月30日十六梅光迪胡适回复26日胡信,此函胡适于10月4日收到。讨论经学,摘刊于《藏晖室友朋论学书》之四《论汉宋学者》。1911年10月3日五梅光迪胡适是日,胡适收到《颜元年谱》,“读之亦无大好处”。摘刊于《藏晖室友朋论学书》之五《论正心诚意之学》。1911年10月4日胡适梅光迪佚。“论宋儒之功,亦近二千言。”回复9月30日梅信。1911年10月8日三梅光迪胡适回复4日胡信。此函胡适10月11日收到,称“攻击我十月四日之书甚力”。1911年10月9日十八梅光迪胡适原稿无日期,紧接第三函后,称第三函为“昨函”。1911年11月25日四梅光迪胡适1912年1月17日六梅光迪胡适摘刊于《藏晖室友朋论学书》之六《论读书之法》。1912年1月19日七梅光迪胡适1912年1月下旬十七梅光迪胡适原稿无日期。根据信中“来美半年”,以及因“省克法”确定与第六、第七两函的关系等线索得出。1912年2月21日九梅光迪胡适1912年4月30日十梅光迪胡适讽刺李佳白等传教士。1912年6月5日十一梅光迪胡适1912年6月25日十二梅光迪胡适首次提及孔教研究会和陈焕章《孔门理财学》。1912年7月3日十三梅光迪胡适1912年7月8日十四梅光迪胡适再次推许陈焕章及其著作。1912年9月15日十五梅光迪胡适1913年1月24日十九梅光迪胡适1913年2月5日二十一梅光迪胡适紧接第十九函。“读(胡适)孔教演稿,倾倒之至。”1913年2月16日八梅光迪胡适摘刊于《藏晖室友朋论学书》之七《论孔教》。1913年3月2日二十三梅光迪胡适1913年4月二十梅光迪胡适据信封邮戳。1913年4月30日二十二梅光迪胡适据信封邮戳。1913年5月1日二十四梅光迪胡适信中提到“后日出院”,应是接续“第二十二”生病事。故开头提到的“昨片”,很可能是“第二十二函”,暂定为5月1日。1913年6月26日二十五梅光迪胡适信中提到赴密歇根湖,距离芝加哥很近,首次提及西北大学,但未决定转到该校。1913年6月27日—6月30日之间三十梅光迪胡适第二十六函紧接此函后,提到父亲之死,在Wis.两年等,不过口气已是决定转校。1913年7月1日二十六梅光迪胡适《文录》误系于1914年。据信中提到父亲去世、“在Wis.两年”、到西北大学“未数日”等线索确定。1913年7月3日二十七梅光迪胡适信中同样提到“Wis.两年”。1913年9月25日二十八梅光迪胡适1913年10月20日二十九梅光迪胡适摘刊于《藏晖室友朋论学书》之八《论执笔报国》。

由上表可知,目前所见梅、胡二人最早的书信是1910年12月16日梅光迪的去信,而信中开篇提示二人通信实应更早。此时胡氏已入康奈尔大学学习,所以梅氏最关切的便是其留美的学习生活,尤其如“彼邦大学情形及入学程度”,为自己做些准备。(8)罗岗、陈春艳编:《梅光迪文录》,第111页。第二通去信作于三个半月之后,可知胡氏此前已回信告知在美近况,并初步讨论了为学宗旨。(9)罗岗、陈春艳编:《梅光迪文录》,第112页。此后二人通信记录空缺近半年之久,当时梅光迪应是专心应付留美考试,直到1911年7月9日,梅氏考取清华学堂选派赴美留学的资格。(10)《游美学务处来件》,《申报》1911年7月9日第34版。当时规定预备一年的学生,“应留堂补习一年再行考验,择品学较优者送美游学”。8月18日,胡适得悉后,“为之狂喜不已”。差不多一个月之后,梅氏便再次去函,而胡氏于9月22日收到并在26日作二千字回函,可惜这两封信均已遗失。(11)曹伯言整理:《胡适日记全集》(1),台湾联经出版事业股份有限公司2004年版,第173、181、182页。所幸的是,胡适该年9、10两月的日记都保留了下来,由此可以梳理复核其往还记录。9月30日,梅光迪致信胡适,此函是现存书信中最长的一通,将近二千五百字。从这时期前后几通连续往还的书信可知,大体当时胡适所在的康奈尔大学与梅光迪所在的威斯康辛大学通信时间为4天左右,故此函很可能是收到26日胡适长函的回复。信中主要讨论了四个重要的话题:首先,梅氏明确对汉儒和宋儒的经学提出了严厉的批评,提出“将来救国,以推倒汉宋学说为入手”。其次,梅氏又提议回国后与胡氏一道开办“经学研究会”,其主旨“取汉以来至本朝说经之书荟萃一堂,择其可采者录之,其谬妄者尽付之一炬。而诸经尤以己意参之,使群经可用;次第以及诸子百家,务使学而即用,不仅以注解讲说了事”。以礼学为例,主张回复到原典时代,同时以西方法学为比照。而其办会动机,则是出于民族主义的爱国心,驳斥留学生诋毁孔教的行为,以防“启外人凌我之心”。再次,由“生平最恨”的诋毁孔教者和腐学究,进一步谈到交友。梅氏认为“交游中可与谈学者极少”,此刻通信的胡适令其“五体投地”。最后,续谈为学宗旨。而通观全信,推测在遗失的9月22日梅氏去信中已经提及颜元、李塨之学。梅氏除了介绍此次留学所带国学典籍和专攻方向,立志“治中学,欲合经、史、子、词章为一炉;治西学,合文学、哲学、政治为一炉”,尤其点出颜李之学,并极力向胡适推荐,提出将奉上颜、李年谱和李塨《瘳忘编》,由此引出后续有关颜李之学与程朱理学的激烈讨论。(12)罗岗、陈春艳编:《梅光迪文录》,第138—141页。

梅氏在长函寄出后,似乎言犹未尽,在胡适收到《颜谱》的10月3日,又追写一函。开头提到:“足下既以为吾两人所争非重要,自此可不必争矣”,明显带有负气的情绪。而提到胡适的来书,可能是胡适日记缺记,要么仍是指9月26日函——胡适的二千字长信。从信文可知,其激烈争论的内容是颜李与程朱在“正心诚意之学”上的不同。梅氏认为颜李之“正心诚意在格物致知,非瞑目静坐”,“心中不能无事,时时有正当之事牵住”,因此,“颜李学说独得先圣精髓而与西人合……于民族、民权、礼教三致意焉”。这封长函,胡适于10月4日收到,在日记中称有回信“论宋儒之功,亦近二千言”,可惜信件同样已遗失。而胡适对于颜李之学的态度,在10月3日收到梅光迪所寄《颜习斋年谱》的日记中可以看出,胡氏认为“读之亦无大好处”。(13)曹伯言整理:《胡适日记全集》(1),第184页。10月8日,应是收到胡氏回信后,梅氏又写了一封长信反驳。其中提到胡适来书意见正是“回护程朱与诋毁习斋”,不过梅氏认为“皆强词夺理,不能道其所以然”,对于胡适意见逐条回驳。而后,梅氏表示还将奉上《李先生(恕谷)年谱》和《瘳忘编》,望其能“平心静气观之”。(14)罗岗、陈春艳编:《梅光迪文录》,第113—116页。从10月初这两封信可以看出,梅光迪与胡适已经产生了巨大分歧。10月11日,胡适收到梅氏一函,称“攻击我十月四日之书甚力”,(15)曹伯言整理:《胡适日记全集》(1),第186页。照时间估计指的应该就是8日这封言辞激烈的反驳长函。而从梅氏的书信文字和所记事迹看,他本不是一个温良敦厚的性格,反而是情绪容易激动,生活中甚至有“君子动手”的记录。(16)罗岗、陈春艳编:《梅光迪文录》,第128—130页。梅光迪的性格易冲动,但又极容易悔过,气质类似今日所谓胆汁质的特点。大概他也觉得连续两函,冲动太过,因此在10月9日又去信解释。信中开头便说“昨函狂言殊多,尚望笑而宥之”,且自称“人微言轻,一得之愚,固难取信于足下,然非丧心病狂”,可见其希望转圜的用意。(17)罗岗、陈春艳编:《梅光迪文录》,第143页。

此后,梅、胡二人的通信空缺了大约一个半月,而因10月31日后胡适的日记遗失,且其同时的书信几乎也没有保留,难以窥见其具体的活动和思想,因此只能从结果来看,二人关于程朱、颜李之学的争论告一段落。综观9月底以来不到一个月的通信内容,经学之争固然成为梅光迪与胡适在学术上往复争论的重点,但在批评汉儒、爱国尊孔、融汇中西之学等立场上,两人还是颇多共鸣的。(18)参见罗志田:《两个质疑留学的留学生——读梅光迪致胡适书信,1910—1913》,《昨天的与世界的:从文化到人物》,第301页;刘贵福:《梅光迪、胡适留美期间关于中国文化的讨论——以儒学、孔教和文学革命为中心》,《近代史研究》2011年第1期。不过这时国内的政治形势发生了急遽的变化,10月10日武昌起义爆发,隔了两天胡适便得知了消息,也正是收到10月8日“攻击甚力”的梅函的第二天。此后每天的日记除了上课记录外,几乎都有国内局势的记载,担心汉口亲属的安危。显然国内的乱局吸引了更多的关注,正如其日记中所言“大江南北人心惶惶不自保”。(19)曹伯言整理:《胡适日记全集》(1),第186—190页。而身在海外的胡适或梅光迪也是如此惊惶,这或许是没有心思在程朱、颜李上反复纠缠的原因之一。(20)罗岗、陈春艳编:《梅光迪文录》,第134页。1912年6月25日,梅光迪在信中称:“颜李之学,此间同人颇有信者,与足下握手时当细谈此学,足下许我否?”口气小心翼翼,但两人后来书信中未再就这一问题展开讨论。

梅、胡通信中的孔教之争

到11月中下旬,国内虽然战局仍未停息,但南方基本宣告独立,北方袁世凯出任总理大臣,南北进入短暂的相持阶段。明里暗里,南北和谈的窗口已经开启,梅光迪与胡适的通信在这时也又开始了。目前可知,11月25日梅光迪致信胡适,内容接续10月3日一函。梅氏在信中辞气婉转,可看出其努力与胡适恢复“平心静气”讨论状态的意图;同时也避开了不愉快的程朱、颜李之争,讨论的主题继续回到两人较为一致的痛批留学生媚外恶习,谋求“传播祖国学术于海外”,发扬“祖国之大光荣”的抱负上来。(21)罗岗、陈春艳编:《梅光迪文录》,第116—117页。

此后二人书信又空缺了近两月,但在内容上是延续的。1912年1月17、19日,梅光迪连续致信胡适。17日信中,梅氏提及收到胡适寄来传阅的《日记》和信函,故可知此前胡适仍有回信。而胡信中提到已打算由农科改投文科,故由转科的话头,梅氏更谈“学问之责”在“于国学则当洗尽二千年来之谬说;于欧学则当探其文化之原与所以致盛之由……合中西于一”。这一话题显然是承接上年9月底以来一贯的思想。另一话题则是修身进德,原来胡适当时陷于修身进德的焦虑,在来信中提到了“省克法”、富兰克林自传和基督教读经班的修身方法,(22)江勇振:《舍我其谁:胡适》(第一部),第484—486页。文中对于这点梳理颇为清楚。而梅氏的回复更像是批评。梅氏回复称,胡适提到的修身方法他都有体验或旁观,但“其实吾国言修己之书,汗牛充栋,远过西人,独吾人多知之而不能行,反令西人以道德教我,似若吾国哲人许多道德之书,不如一神鬼荒诞、腐烂鄙俚之《圣书》,殊可耻也”。(23)罗岗、陈春艳编:《梅光迪文录》,第120—121页。而梅氏信中虽自嘲乃是“狂言”,但相信胡适看后或许会脸红尴尬一下。

1月19日的去信是因为前信寄出后又接到胡适另一通书信,话题应是抨击《留美学生月报》的主笔。原来自辛亥革命爆发以来,梅光迪与留学同人为民党募捐军需,该主笔应是站在清廷和袁世凯一方,压制梅氏等人的行动。胡适去信转圜,引来了梅氏对于留学生媚外更为严厉的批评。梅氏称:“此辈出身教会,洋奴之性已深。……近年来此辈之势大昌,日以推倒祖国学术与名誉为事(如欢迎外教,鄙弃国教,亦最可痛心者)。”而梅氏在此函末尾以及2月21日去信中,又再次推举胡适,“深望如足下者为吾国复兴古学之伟人”,(24)罗岗、陈春艳编:《梅光迪文录》,第122页。同时也是自况,“我辈生此时,责任独重,因祖国学术皆须我辈开辟”。(25)罗岗、陈春艳编:《梅光迪文录》,第126—127页。故梅氏提出需“使祖国学术传播异域,为吾先民吐气”。(26)罗岗、陈春艳编:《梅光迪文录》,第122页。4月末,梅氏再次去信时提到当时有外国学生多持有《华英四书》(应即是理雅各所编译本),他认为“非西方宗教以神道设教者所可及。迪思此为输入吾国学术之绝好机缘,拟采办多部,以应人需”。他内心虽鄙视此等译本,但认为“其势力影响于其本国者至巨”,因为“彼辈绝少通吾国文字者,况问其能读吾古籍”,同时也捎带批评美国传教士“李佳白、孙乐文辈不过读《纲鉴易知录》及《四书合讲》”。(27)罗岗、陈春艳编:《梅光迪文录》,第130—131页。

这几封信,遗憾都没能看到胡适留下任何的感受和回应,但相信尤其是4月30日一函最后捎带的话语,定会使得胡适有所触动。李佳白、孙乐文都是美国传教士中颇能汇通中西的代表人物,而巧合的是就在上年6月胡适参加中国基督教学生会夏令营时,其中有两次经课正是李佳白主讲。胡适在日记中记道:“讨论会题为‘孔教之效果’,李佳白君主讲,已为一耻矣。既终,有Dr.Beach言,君等今日有大患,即无人研求旧学是也。此君乃大称朱子之功,余闻之,如芒在背焉。”(28)曹伯言整理:《胡适日记全集》(1),第153页。这是胡适留下文字中最早出现“孔教”二字之处,显然他对于由洋教士来向中国人讲授“旧学”“孔教”“朱子”感到奇耻大辱。这与梅光迪反复批评的中国留学生媚外毁孔恰成为“孔教不兴”的内外两面。而此后直到1913年10月,“孔教”二字几乎取代“经学”,成为梅、胡两人讨论的高频词汇。

上节已经提到,在梅光迪笔下,1911年9月30日的信中方才出现“孔教”这个词,且仅是用作反面陈述。此后与胡适的通信中此词未再出现,不过使用了“国教”等概念。而胡适早在1911年6月便已接受了“孔教”这个由传教士输给的概念工具,同时在1912年4月30日梅光迪又在回信中对“李佳白”加以讽刺,因此笔者推断很可能“孔教”这个概念是在梅、胡二人通信过程中由胡适挑起并影响梅光迪的,而且两人对于此事的态度,应该是有共鸣的。

到6月底7月初,梅光迪又三次致信胡适,其中6月25日和7月8日两函是这一时期两人讨论孔教问题最为重要的文献。江勇振的研究中,专门辟有一节讨论胡适对于孔教运动由支持到批判的过程,主要也是利用了梅光迪与胡适的通信,同时辅以诸多当时美国报刊中留学生参与讨论的文献,对于这一问题的研究颇有推进之功。江氏注意到梅光迪与胡适相同,也曾在基督教青年会的夏令营中受到基督教的震荡。(29)江勇振:《舍我其谁:胡适》(第一部),第514—516页。梅氏在6月25日信中便称:“盖今后始知耶教之真可贵,始知耶教与孔教真是一家,于是迪向来崇拜孔教之心,今后更有以自信,于是今后提倡孔教之心更觉不容已。”不过梅氏的这番言语与年初其鄙夷西人道德,批评《圣经》为神鬼荒诞、腐烂鄙俚,显然有了巨大的转变。此前梅氏融汇中西学术,西学指的是文学、哲学、政治等,并未包含基督教的内容。与1911年9月30日提出“经学研究会”相比较,梅氏对于该会的设想是复古以尊孔,回到儒家的原典时代,使得“欧美文明又差我一等”。此时梅、胡二人已经达成一致,即梅氏所言“欲得真孔教,非推倒秦汉以来诸儒之腐说不可,此意又足下素表同情者”。但是另一面,梅氏此时显然全力主张耶教、孔教合一,互相取长补短,因此当时梅氏提出发起“孔教研究会”,“与同志者讨论,将来发行书刊,中英文并刊”等,其主旨已与“经学研究会”大不相同。此信末另一重要内容便是提到了后来国内孔教会主持者陈焕章及其著作。信中梅氏盛称陈焕章的《孔门理财学》为一奇书,当时虽未见原书,只是从报章上的评语推知其内容,但极力推荐给胡适,且称赞“陈君真豪杰之士,不愧孔教功臣;将来‘孔教研究会’成立,陈君必能为会中尽力也”。(30)罗岗、陈春艳编:《梅光迪文录》,第132—135页。陈焕章此书便是他在哥伦比亚大学的博士论文,1911年由哥大出版社出版,立刻在西方学术界产生热烈反响。如1912年1月11日美国《独立报》介绍称:“陈博士阐发孔子之教训,及其与理财之关系,精深透辟,将必有益于世界。”5月《东方评论报》又介绍称:“是书之题目,虽含义甚广,而作者自显其能,使凡西方之通儒及学生,与夫普通之读者,皆能明了,此诚华人未有之著作也。”(31)两则介绍语,均转引自陈焕章:《孔教论》,商务印书馆1912年版,第85—87页。从时间上看,以上很可能就是梅光迪所看到的“评语”。陈氏此书受到的褒奖,尤其如《东方评论报》称其“有莫大价值于西方世界”,与差不多半年前梅光迪痛批留学生毁孔,希望“传播祖国学术于海外”合看,则陈焕章无疑是留学生中的佼佼者,无怪梅氏对其称赞有加。而如果熟悉陈焕章在美求学、弘扬孔教的经过,更可知陈氏的所言所为与梅光迪多有契合之处。陈焕章是梅、胡二人的留学前辈,1906年抵达美国,1911年毕业回国。1907年,陈与康门学长梁启超通信,详述在美国发起昌教会(昌明孔教之意)缘由时称:“现弟在此间实有不能不言教之势,一则愤于吾国人之无耻而自贱;二则愤于外人之肆口讥评;三则遇外人之细心考问,不能不答之;四则寻常论辨之中,己亦不自安缄默。”(32)陈焕章致梁启超信(1907年9月3日),丁文江、赵丰田编:《梁启超年谱长编》,上海人民出版社2009年版,第255页。此为当日陈焕章所受之刺激,也可理解其力倡孔教之决心。这种刺激和激愤,又与胡适1911年6月在中国基督教学生会夏令营上的遭遇近似。

7月3日、8日,梅光迪再次去信,从信中可以推知当时两人通信往来频繁。此前胡适正在美国东部麻省北田再次参加基督教青年会的夏令营(6月18—23日),在6月25日信中,梅氏已经得知此事,欲闻其所得。而从7月8日一信可知,梅氏不仅收到回信,还收到了胡适寄来的《北田日记》。显然胡适对于孔教或者说宗教问题极感兴趣,梅氏信中称:“《北田日记》拟留此数日再寄还。迪亦不以示他人,因此间人不好看祖国文字,亦不喜研究此等宗教上之问题。”显然一方面梅氏苦于身边缺少同道,另一方面定是胡适给予了不少的回应。可惜的是,《北田日记》后来遗失了,不过从1912年底胡适致许怡荪的信中可知,他还将留学日记全部寄去传阅,其中就包含《北田日记》,内容“多宗教思想及年来思潮之变迁”,只是详细内容不得而知了。(33)梁勤峰、杨永平、梁正坤整理:《胡适许怡荪通信集》,上海人民出版社2017年版,第29页。而7月8日信中,梅氏又报告其已读过陈焕章的《孔门理财学》,认为“推阐孔教真理极多,可谓推倒一世”。他希望胡适也能一读,同时信中也透露出胡适并不全然赞成陈焕章所倡的“以孔教为宗教”,只是尚未说得透彻,希望能继续去信讨论。(34)罗岗、陈春艳编:《梅光迪文录》,第136页。从6月25日信可以看出,梅氏明显赞成孔教为一宗教,将孔子和耶稣并称为两大教主等。罗岗、陈春艳编:《梅光迪文录》,第133页。而从9月15日梅信可知,显然这种分歧一直存在,但是鉴于此前程朱、颜李之学的激烈辩论后,梅氏已十分注意维护与胡适的友谊,故其言:“《北田日记》有极精到处,其间虽亦有与鄙见不同者,然吾又何忍以细微之点与足下开笔战致伤彼此之情。”(35)罗岗、陈春艳编:《梅光迪文录》,第137页。

此后二人的通信中断了四个月之久,但从1913年1月24日和2月5日的信中可知,梅光迪当时正在关注东方的人生哲学问题,而在得知胡适刚完成了一个关于孔教的演说时,便向对方索要讲稿,梅氏读后为之“倾倒之至”,并拟作长函详加讨论。(36)罗岗、陈春艳编:《梅光迪文录》,第144—145页。据江勇振的研究,这篇讲稿很可能就是1912年12月1日胡适在康奈尔大学Barnes Hall(芭痕院)为基督教青年会传道班所作演说的文字稿。当时《康奈尔太阳日报》报道胡适演讲的题目是ConfucianismandTaoism,明显采用的是孔教而非儒家的概念。(37)江勇振:《舍我其谁:胡适传》(第一部),第513—514页。至于梅氏长函则在2月16日寄出,这也是梅、胡通信中最长的信件之一,且关于孔教内容的讨论极为重要。梅氏的意见大体为:第一,仍是认为孔教在海外传布不足;第二,胡适来函或者孔教讲稿中,仍对于程朱颇表赞同,但梅、胡二人似已互相妥协,承认其在修己一面的价值,但对其在政治伦理以及民生国计产生的历史问题加以贬斥;第三,阐扬孔教,须“推古人立法之意”,解释为洋人或者现代社会所痛恶的风俗制度(祭祀、家族、婚姻等制度)急需改良,但“复兴孔教须得善读善解之人”,以基督教宗教改革、希腊罗马文艺复兴等复兴古学的成功经验为取法对象;第四,西方物质文明固然先进,但“道德文明实有不如我之处”。因此,梅光迪提出复兴孔教须师法基督教发挥光大的“三大要事”:“new interpretation, leadership and organization(新诠释、领袖和组织)。”而当时已得知陈焕章等人在上海发起孔教会,梅氏认为乃是“孔教复兴之见端”。(38)罗岗、陈春艳编:《梅光迪文录》,第123—124页。而从3月2日的又一函中隐约可以推知,胡适已相当憧憬西方现代文明,(39)后来在1916年8月19日梅光迪致胡适的信中,批评其“崇拜今世纪太甚是一大病根,以为人类一切文明皆是进化的,此弟所不谓然者也”。罗岗、陈春艳编:《梅光迪文录》,第166页。故梅氏表示反对,主张要“增世界人类之福,故我辈急欲复兴孔教,使东西两文明融化,而后世界和平可期,人道始有进化之望”。(40)罗岗、陈春艳编:《梅光迪文录》,第146页。这是梅氏一贯以来的主张,若鉴于一年后一战的爆发,以及战后对于东西道德文明孰优孰劣的反思,这无疑是一种先知先觉。由此,孔教、陈焕章、孔教会的问题已经全部摆上台面,伴随着国内孔教运动的勃兴,一场围绕孔教问题的跨国讨论也在铺展之中。

孔教论争的跨国互动

孔教会是由陈焕章等人于1912年10月7日在上海发起,因康有为的办教指示、李佳白尚贤堂的串联以及在沪遗老绅商的参与而顺利创办。(41)参见裘陈江:《民国元年孔教会上海发起史事钩沉》,复旦大学历史学系等编:《近代中国研究集刊》(8),上海古籍出版社2019年版,第313—351页。而当国内孔教运动兴盛之际,梅光迪与胡适、胡适与许怡荪,三位身处美国和日本的留学旧侣间的另一种跨国互动,为我们了解梅、胡孔教论争的后续和收场提供了更为直截的观察视角。

1913年2月梅光迪的信中没有提及更多孔教会的信息,可能是孔教会发起伊始,在北美还未能获取更多的信息。但随着国内孔教运动的不断发酵,定会有更多的消息传向海外。而奇怪的是,该年3月至10月九通梅光迪致胡适的信中,孔教问题的讨论几乎退出纸面,仅在7月1日一函中讨论了宗教等相关问题,“孔教”二字始终未再出现。其中原因,首先应是由于梅光迪的家庭和身体状况发生了重大变故。3月开始,梅氏在信中反复提到自己糟糕的身体状况,“病躯颓唐”的他甚至懒于握笔写信,对于“课程也只好敷衍了事”。(42)罗岗、陈春艳编:《梅光迪文录》,第145—146页。更为要命的是,3月1日梅光迪父亲突然病逝,消息传到美国后,对他更是严重的打击。(43)罗岗、陈春艳编:《梅光迪文录》,第146—147页。同时,梅氏也正在谋划离开威斯康辛大学,他自称:“在Wis.两年,为吾生最黑暗最惨苦时代。内则心神恍惚……外则落寞潦倒……所谓自重自信诸德,盖消磨殆尽。”(44)罗岗、陈春艳编:《梅光迪文录》,第158页。联系此前信中,他常向胡适打听康奈尔大学的情况,转学的意愿亦非一朝一夕,只是后来转入的是西北大学。故当时很可能忙于转学和初期的安顿适应,无更多心力纠缠于复杂且宏大的孔教问题。

而在7月1日函中,对于宗教与国家的关系、中国是否要奉行基督教等问题,梅光迪还是详细阐明了自己的观点。当日胡适又在基督教青年会的活动中做演讲,大约是有传教士质疑中国乃无宗教信仰的国家,故梅氏回应道:“幸而尚有固有道德文明,不必事事取法于彼……吾国之旧文明、旧道德自谓无让人处”,且为胡适能回击质疑而感到激动,称其为“爱国男儿”。而关于宗教与国家之关系,梅氏更认为:“宗教之于一国,当使宗教因地制宜,以迎合于人民之习惯风俗,不当使人民变易其习惯风俗,以迎合于宗教。”此处宗教显然指的是近代基督教,因此关于中国是否要如传教士所言改奉基督教,梅氏主张:“历观世界宗教史,皆有一定不移之阶级,往往无文化之民族则迎新教易……若本有文化,有特立宗教之民族,其于新教也多为吸收,使于固有宗教立于宾位,决不能喧宾夺主……故吾人吸收耶教之精神可,欲使吾人全弃其旧者而专奉耶教,使之喧宾夺主,岂非作梦乎!”他主张可以吸收其他宗教的优点,但需要植根于中国的传统风俗、历史文化。而即使如“西洋之道德教育”,也绝不赞成,其原因便是“彼之Tradition如是,吾人无此种Tradition”,不可盲从。(45)罗岗、陈春艳编:《梅光迪文录》,第150—151页。不过正如前面所言,在此后梅、胡的通信中,孔教问题却极少出现了。或许还因为梅氏的观点已经足够清晰,且连带批评留学界之弊病,自贬辞气“牢骚抑郁……感情用事,有过激失当之处”,所以搁置不论了。(46)罗岗、陈春艳编:《梅光迪文录》,第153页。不过信中尚伏有一事,仍可以略微揣测两人彼此的论争心态。当时胡适正好主持1914年的《留美学生年报》,故在信中向梅氏征询,“刊行关于论学论留学界现状之书札”,梅氏甚表愿意,只是提出“若欲刊行拙札,望先行寄下改订,因从前书札或有不能代表吾现时思想议论之处,故以改订为妙。至载真姓名亦不妨,吾有言论,吾自敢负责任”。(47)罗岗、陈春艳编:《梅光迪文录》,第151页。该期《年报》是1914年1月出版,其中有一篇名曰《藏晖室友朋论学书》,共收录胡适及其友朋九通信札或笔记,其中第四至第八共五则均为梅光迪所作,标题分别为《论汉宋学者》《论正心诚意之学》《论读书之法》《论孔教》《论执笔报国》,均为梅、胡通信之选录改编。尤其是《论孔教》一则,其原稿便是1913年2月16日一函。但在《年报》版中,除了修改一些过激的用词,更重要的是删去了明显提倡基督教借鉴作用的大段文字,按照常理应该即是梅光迪改订的结果,其公开的立场明显更为“保守”,当然也可能是“师法耶教”“耶孔合一”不足为外人道也。这成为迄今所见梅、胡往来通信中梅光迪对这段孔教论争的最后意见。(48)梅光迪在1916年底与胡适的信中,仍主张“吾国之文化尚须为孔教之文化”,当时梅氏已信奉人文主义,对孔教的尊崇已更为宽泛。罗岗、陈春艳编:《梅光迪文录》,第175页。到了1932年,梅光迪在《孔子之风度》一文中明确称孔子为“学派始祖”而非“教主”,与释迦、耶稣等“宗教祖师”相区分,《国风》1932年9月第3号。

但在胡适一方,孔教问题仍然时刻萦绕。虽然一方面是与梅光迪的讨论中止了,但另一方面则在与刚去日本留学的挚友许怡荪的通信讨论中找到了答案。许怡荪与胡适在清末便是中国公学的同学,但他之于胡适,用本人的话来讲:“益我最厚,爱我最深,期望我最笃。”(49)胡适:《追悼许怡荪》,《新青年》1920年第8卷第2期。胡适在美期间所作的《藏晖室札记》,后来也是许怡荪将其抄录发表于《新青年》,且与胡适通信时“几乎没有一封里没有规劝我(胡适),勉励我的话”,(50)胡适:《许怡荪传》,《新中国》1919年第1卷第4期。可以说许氏对于胡适在回国前声名的造就功不可没。其实许怡荪与梅光迪、胡适本来都是沪上旧友,在1911年10月3日、11月25日等通信中可以知晓,由于梅光迪的激烈性格,与许怡荪等关系均已破裂,当时他托胡适为之调解转圜。虽然从胡适的回应中,二人“不以迪事介怀”,但其友谊始终未能复旧。(51)罗岗、陈春艳编:《梅光迪文录》,第119、116页。不过胡适与许怡荪的关系倒是始终如一,当1913年4月许怡荪到东京明治大学入学后,5月17日便给身在美国且已三年未曾见面、半年未曾通邮的胡适去信,由此引出了胡、许之间的一段孔教讨论。故通过对其信件的往还合璧,可以补充厘清与梅光迪讨论中断后胡适孔教观的衍化走向。

这一讨论主要集中在1913年7月至1914年6月。1913年7月25日和11月30日,许怡荪在连续两函中提到其在东京参与发起孔教支会一事,并介绍该会主旨:“一尊经(今日议决群经并重。以予之意,须侧重三礼……且一班人多主张以孔子为宗教家。既认为宗教,则于方式亦不可不讲。冠婚丧祭等事,宜复于古,方为有当耳);二讲明理学(大概侧重阳明之学);三宣道(仿青年会办法)。唯留学界中于此等学问稍有研究者几如凤毛麟角,故会事亦难望发达也。”(52)梁勤峰、杨永平、梁正坤整理:《胡适许怡荪通信集》,第110—111页。可注意的是,许氏此时赞同孔教为宗教,且提到孔教支会宣道是学习基督教青年会的办法。而胡适正好忙于准备11月在康奈尔大学基督教青年会举办的“宗教之比较研究”的演讲,其中恰巧涉及孔教。同时在1913年11月到1914年2月,北美留学生界也围绕国内定孔教为国教的运动掀起了一场争论。因此,相比于已经表明立场且同在美国不熟知孔教运动的梅光迪,胡适的通信和讨论的热情转向了身处局中的许怡荪,后来也切实影响了胡适的判断。

胡适起初可能忙于准备演讲,但相信在看到许怡荪信件后,会是多么的激动。虽然回信时两次演讲已经结束,但孔教问题不可能不时时萦绕在他的脑中。故他在11月30日的回信中,问得非常直接:“国内孔教会一举,研究如何进行?持何宗旨?欲立孔教为国教耶?抑仅为讲学计也?月来为此事颇费思索,以为欲解决此问题,须先知:(一)何谓孔教?(二)何谓国教?”(53)梁勤峰、杨永平、梁正坤整理:《胡适许怡荪通信集》,第35页。不过由于许氏当时搬离住址,未能及时回复。所以1914年1月22日和2月胡适又连续寄去两函。尤其是前一函,在11月30日函的基础上,继续抛出更多更细的问题,与许怡荪互相辩难。观点辩难的同时,最为重要的一点便是由梅光迪1912年6月25日和7月8日两函牵引出的对陈焕章著作和孔教会的评价问题。从胡适致许怡荪的信中可以清楚得知,此时已经看过了陈氏《孔门理财学》,且断定为“肤浅之作”。而又因许氏前面两函提到孔教会东京支会和发起人郭虞裳的情况,故胡适还进一步打听“《孔教会报》”(应即是《孔教会杂志》)的情况。(54)梁勤峰、杨永平、梁正坤整理:《胡适许怡荪通信集》,第36—40页。但许怡荪的回复迟至4月10日方才回复,原来他已与孔教支会分道扬镳。在4月10日信中许氏回复胡适称:“陈博士之《孔教杂志》,近来所见议论,仅能取充篇幅,无以感人,何足以言精彩也。足下有事论著,欲知其主张,则有《孔教论》一册,附邮奉上。此书予未阅过,不敢妄断;略一翻阅,唯见其苦心附会求合耶教,此亦似可不必之事也。”另外由于胡适1月22日去函中,对于康有为“以孔子配天”和“存跪拜叩头之制以崇孔子”二事最为愤怒,直认其“顽固”“适以辱孔子”。但许氏反认为这些“犹是小疵”,“观其创设孔教会,以师道自居,且含有政党作用。若假托圣教,以为欺世盗名之具,则其罪大矣!余虽未敢以此测康氏,但观于今日之孔教会不脱政党窠臼,所谓提倡道德挽回人心之事,殆未梦见”。而且他指出这些已偏离其参与孔教支会的初心,且郭虞裳“已为(康有为)入门弟子,前被所殆[绐],至今悔之”。故最后痛言:“尊崇孔子而有今日之孔教会,其犹孔子所谓人死不若速朽之为愈也。”(55)梁勤峰、杨永平、梁正坤整理:《胡适许怡荪通信集》,第123、116—117页。由此可见,许怡荪虽然同情提倡孔教者的初心,但对于孔教会及其诸人已是看透其真相,并在行动上与其切割。可见原先作为孔教运动局中人的许氏对于胡适诸多孔教问题的回答,其立场已明显不是全然赞同了。

受此影响,胡适在5月10日的《中国孔教运动》一文中,虽然表面上还在为孔教运动辩护,但其实对于孔教运动的评价并非如江勇振所言是“极为正面”的,(56)江勇振:《舍我其谁:胡适传》(第一部),第525页。反而在文中埋伏了许多批评的话语。如:“真正的‘孔教运动’还没有发生。孔教运动者所面临的重要的、攸关其存亡的问题很多,跟那些问题相比,去获得政府承认其为国教其实只是末节”,“这些都是真实、关键性的问题,是值得每一个中国学生,不管他相信不相信孔教,都必须去仔细严肃地探讨的。否则,不管是用政府的力量去制定祭祀之法也好,或是用宪法或法规的制定也好,或者是在学校里重新读经的方法也好,孔教都永远不可能复兴。因此,我认为我们没有必要浪费精力去争论孔教是否应该成为国教”。(57)译文转引自江勇振:《舍我其谁:胡适传》(第一部),第527—529页。胡适所言“重要的、攸关其存亡的问题”,便是其与梅光迪、许怡荪的通信中诸如“孔教指的是什么”“哪些才可以算是孔教真正的经典”等问题。可见胡适虽然在文章开头表达了很多同情,仍不能算作其真正的想法,尤其是《中国孔教运动》一文是刊登在公开媒体上,面对的是外国人、传教士和留学生,以胡适此前一贯的爱国心和民族主义,定会为孔教运动背后的中国文化保留一些余地。于是在6月5日给许怡荪的回信中,胡适虽然一开头便提到《中国孔教运动》,但自道报章文字与私密通信的不同:“适近著一英文论,颇为孔教一事辩护,因对外人立言不得不如此。”(58)尤小立的《留美学思知多少——基于〈胡适许怡荪通信集〉的新解读》一文(载于《传记文学》2018年10月号)已注意到了这批书信之于研究胡适对孔教运动态度的价值。信中不仅明确表示“不赞成国教之举”,而且由于个人进德焦虑的解除,甚至不再迷信宗教(包括基督教在内)便能安身立命了。

结 语

本文通过对梅光迪致胡适书信的排比梳理,辅之对其往还通信线索的考证,全面考察了自1911年梅光迪赴美留学后,与胡适展开的围绕经学以至孔教的论争过程。梅光迪与胡适,加上前有李佳白,后有许怡荪,构成了关于孔教问题论争的双重跨国互动,使得孔教运动的信息在中国、日本和美国之间产生流动,最后影响了胡适对于孔教运动的判断。

纵观前后的思想互动和流变可以看出,在孔教问题论争的起源上,梅光迪与胡适,乃至二人与陈焕章实有相同之处,即同是受到基督教的刺激,在外观上梅、胡的初心表现为民族主义式的爱国尊孔。而在复兴孔教一事上,实也有相同之处,即明里暗里均主张采取师法基督教复兴的方式。只是相对而言,梅光迪与陈焕章一度越走越近,如均主张以孔教为宗教,均对基督教青年会组织形式抱有欣赏的态度甚至借用。而胡适则与之渐行渐远,一方面他始终对于孔教是否为宗教表示怀疑;另一方面由于许怡荪来自孔教会的内部消息,对于国教运动和康有为、陈焕章包藏政治野心的内核了然。因此,胡适观点中如对家族制度的批判,则已明显是后来新文化运动中反传统思想的前奏。当然梅光迪也非一成不变,虽然1913年10月后材料较多缺失,但据胡适日记可知,至少到1914年年中大体仍与胡适保持着友好的交往,只是到后来也逐渐放弃了以孔教为宗教的立场。同时也可以发现,1913年7月梅光迪主张因地制宜复兴“孔教”,不可“全弃其旧者而专奉耶教”,不可盲从西洋道德教育,则明显与后来《学衡》发刊时主张植根“历史民性”,反对模拟西方是一道同风的。(59)梅光迪:《评提倡新文化者》,《学衡》1922年第1期。