中国教育代际流动

——方法与事实

2022-10-29胡志安

胡志安

(中央财经大学经济学院 北京 100081)

一、引 言

代际流动是决定经济社会不平等演进的关键因素(Becker 和Tomes,1979)。在过去三十多年全球不平等程度快速上升的背景下,各个国家或地区代际流动程度的变化成为学者们关注和考察的重要问题。例如,Chetty 等(2014)、Alesina 等(2021)通过大量微观数据描述了美国、非洲等地区的代际流动程度及其空间差异,为全球公共政策的制定和实施起到了指导性作用。

具体到中国,几十年来经济总量高速增长的同时,经济资源的分配问题日渐突出。这一方面体现在静态层面上收入差距的扩大,另一方面也体现在动态层面上代际流动性的减弱(陈斌开等,2021)。而随着生活水平的提高和意识观念的改变,民众对于代际公平、机会公平等社会性议题的关心和讨论日渐增多。在这一背景下,如何在政策层面上使公共服务的提供突破个人家境和区域的差异,将经济发展成果更多、更公平地惠及全体人民,从而保障社会公平正义,阻断贫困代际传递,是解决新时期社会主要矛盾的重中之重。

在学术层面上,目前关于我国代际流动问题已经形成了较为丰富的研究成果。由于中华人民共和国成立后我国经历了多次重大的社会变革,以往的相关文献尤其关心这一过程中代际流动的变化。例如Chen 等(2015)、王学龙和袁易明(2015)、李任玉等(2017)、李路路等(2018)、Fan 等(2021) 等利用不同的数据和研究方法刻画了我国不同时期代际流动的变化特征。在测度和描述代际流动以外,另有一些研究考察了公共政策在提高代际流动方面的作用。例如,孙三百等(2012) 关注人口迁移对代际流动的影响,张建华和万千(2018)、罗楚亮和刘晓霞(2018)、陈斌开等(2021) 则研究了《中华人民共和国义务教育法》 (以下简称《义务教育法》)、高校扩招等教育扩张政策对代际流动的促进作用。

本文采用Asher 等(2021) 构建的这一指数,利用中国家庭追踪调查数据(CFPS)和多期人口普查数据,对比了我国跨期、跨地区的教育代际流动程度,主要有四点发现:第一,我国的教育代际流动性在改革开放之前上升、之后下降。第二,教育代际流动性在经济改革前后的变化在不同省份之间存在差异,在早期代际流动性较好的省份出现下滑,而在早期代际流动性较差的省份出现上升;第三,教育代际流动性在不同的地级市之间,甚至在同一省份的不同地级市之间均存在较大差异,总体而言经济发展水平越高的地级市教育代际流动性越好;第四,地级市层面的教育代际流动程度和不平等程度之间呈现显著的负相关关系。本文的结论表明我国的代际流动性在改革开放之后有固化的趋势,这与Chen 等(2015)、李任玉等(2017) 等研究发现是一致的。另外,本文首次在地级市的维度上刻画了教育代际流动性的空间分布,并尝试考察了其与经济发展、不平等之间的关系,这对未来我国教育资源均等化的政策讨论具有一定的参考价值。

二、代际流动的测度

文献中对代际流动的测度主要存在角度和方法两个方面的差异。本部分首先对测度的角度进行简要的总结,说明本文从教育方面来研究代际流动的原因,然后介绍测度代际流动的主要指标。

以往文献主要从收入、教育和职业三个方面来度量代际流动,其中收入和教育维度的度量最为常见。收入代际流动是最能刻画代际社会经济地位变化的指标,因此有大量的文献对不同国家的收入代际流动进行考察(Solon,1992;Chetty 等,2014;Fan 等,2021)。但事实上,研究收入流动性在数据上存在至少四个方面的挑战: 第一,大多数的数据或者调查对个人收入的度量存在测量误差,容易导致对代际收入相关系数的低估(即对代际流动性的高估)。第二,研究收入代际流动性在理论上要求所使用的收入变量可以度量个人的终身收入,但是一般数据中的收入变量统计的是调查时间点个人的暂时收入,这同样可能导致对代际收入相关系数的低估(Solon,1992)。第三,调查数据有时难以对个人收入和家庭收入做出区分,并且这一问题在发展中国家比较普遍(Asher 等,2021)。第四,研究代际流动的基本数据要求可以同时识别一个家庭中父辈和子辈的相关变量。在通常情况下,比如我国的人口普查要求在数据调查时父辈和子辈同住。但由于同住率随着子辈的年龄增长而快速下降,大多数研究会采用调查数据来代替人口普查数据。例如,本文所使用的CFPS 在调查家庭同住成员的所有信息时,同时让子辈汇报其父辈的基本信息,但这些基本信息通常只包括出生年份、受教育水平等,不包括收入(Fan 等,2021)。

因此,为了避免在研究收入代际流动时遇到上述挑战,多数文献转而研究父辈和子辈之间受教育水平的流动性。相对而言,研究教育的代际流动具有诸多优势: 第一,相比于收入,教育水平的度量更为明确,测量误差问题更小;第二,教育对个人的终身收入具有重要影响,可以视作终身收入的代理变量,同时在个人完成教育之后的任何时间点进行测度,教育水平基本不会发生变化;第三,教育的度量不会遇到类似个人收入和家庭收入混淆不清的情况;第四,父辈和子辈配对的教育数据更容易获取,比如可以通过CFPS 之类的数据进行构造。因此,尤其是在研究发展中国家的代际流动问题时,利用教育变量来刻画代际流动非常普遍。Alesina 等(2021) 利用人口普查数据,考察了非洲27 个国家2800 多个地区之间教育代际流动的差异。Asher 等(2021) 利用人口普查和家户调查数据考察了印度教育代际流动的跨时间变化和跨地区差异。

子辈和父辈职业选择的相关性是考察代际流动的另一个角度。Long 和Ferrie(2013)、李力行和周广肃(2014)、王学龙和袁易明(2015) 分别对英国、美国和中国的职业代际流动进行了研究。但是职业代际流动的研究通常采用Altham 和Ferrie (2007)的流动率指标,这与收入和教育代际流动的研究中常用的回归分析框架存在一定差异。综合考虑,本文选择教育代际流动性作为研究对象。

代际流动指数包括两种类型: 相对代际流动指数(relative mobility)和绝对代际流动指数(absolute mobility)。Chetty 等(2014) 认为这两种指数所回答的具体问题存在差异。相对代际流动指数度量的是“相对于富裕/高教育家庭的子女,贫困/低教育家庭的子女所能实现的收入/教育水平”,而绝对代际流动指数度量的是“给定收入/教育水平的父母,其子女所能实现的收入/教育水平”。通常而言,绝对代际流动指数直接度量了特定人群社会经济地位的代际变化,因此更具有现实含义。

三、数 据

本文所使用的数据来自CFPS 以及人口普查数据两个方面。

(一) CFPS

CFPS 数据是由北京大学中国社会科学调查中心负责搜集的具有全国代表性的调查数据,该调查重点关注了中国居民的经济和非经济福利,调查问卷分为社区、家庭、成人和少儿四个部分。本文采用的数据来自CFPS 2010 年基期数据的成人问卷部分,其中包括全国25 个省162 个县(区) 的33 600 名受访者。我们主要通过三种方式来对父辈—子辈进行配对。

第一,CFPS 针对受访者询问了其父母的受教育水平,根据这一信息,构造第一组父辈—子辈对,受访者父母(父辈)—受访者(子辈);第二,CFPS 针对受访者询问了其子女的受教育水平,根据这一信息,构造第二组父辈—子辈对,受访者(父辈)—受访者子女(子辈);第三,CFPS 针对受访者询问了其兄弟姐妹的受教育水平,根据这一信息,构造第三组父辈—子辈对,受访者父母(父辈)—受访者亲生兄弟姐妹(子辈)。

(二) 人口普查数据

由于CFPS 只覆盖25 个省份的162 个县(区),并不适合用于研究教育代际流动的跨地区比较。因此,在估计各地区(包括省份和地级市) 的教育代际流动时,我们还使用更具有代表性、样本量更大的人口普查数据。

人口普查数据询问了同住家庭成员的家庭关系、出生年份、受教育水平等基本信息,这意味着只有在隔代同住的情况下我们才能识别父辈—子辈对。在我国,随着年龄的上升,子辈与父辈同住的概率快速下降。20 岁之前子辈与父辈同住的比例为90%左右,但是30 岁的子辈中同住比例仅有20%左右。为了尽量减少不同住给样本构建所带来的偏误,本文在使用人口普查数据时仅选取子辈为20—23 岁的父辈—子辈对进行研究。

本文主要使用1982 年和2000 年人口普查数据,分别研究1959—1962 年及1977—1980 年这两个时间段内出生人口的教育代际流动性及地区差异。其中,1959—1962 年出生的人口接受教育的时间基本是在改革开放之前,而1977—1980 年出生的人口则是在改革开放以后。本文将两期人口普查数据中的受教育水平变量统一为五类: 小学未毕业、小学毕业、初中毕业、高中毕业、大学毕业及以上。在1982 年和2000 年人口普查时点,本文选取的20—23 岁子辈仍在校的比例分别为0.96%和3.9%。为了避免对这部分在校人口的受教育水平统计不准确,本文将其从样本中剔除。最后,在计算父子间教育代际流动指数的过程中,我们使用的两期普查样本的观测值数量分别为180 474 和203 966。

四、中国教育代际流动性的估计

(一) 跨期变化

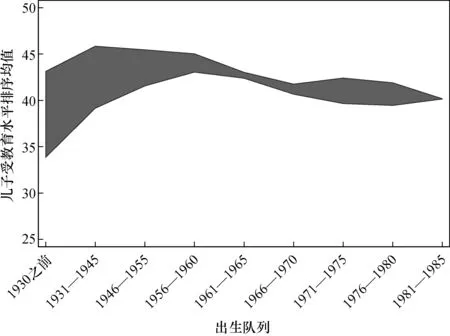

图1 父子间代际流动性

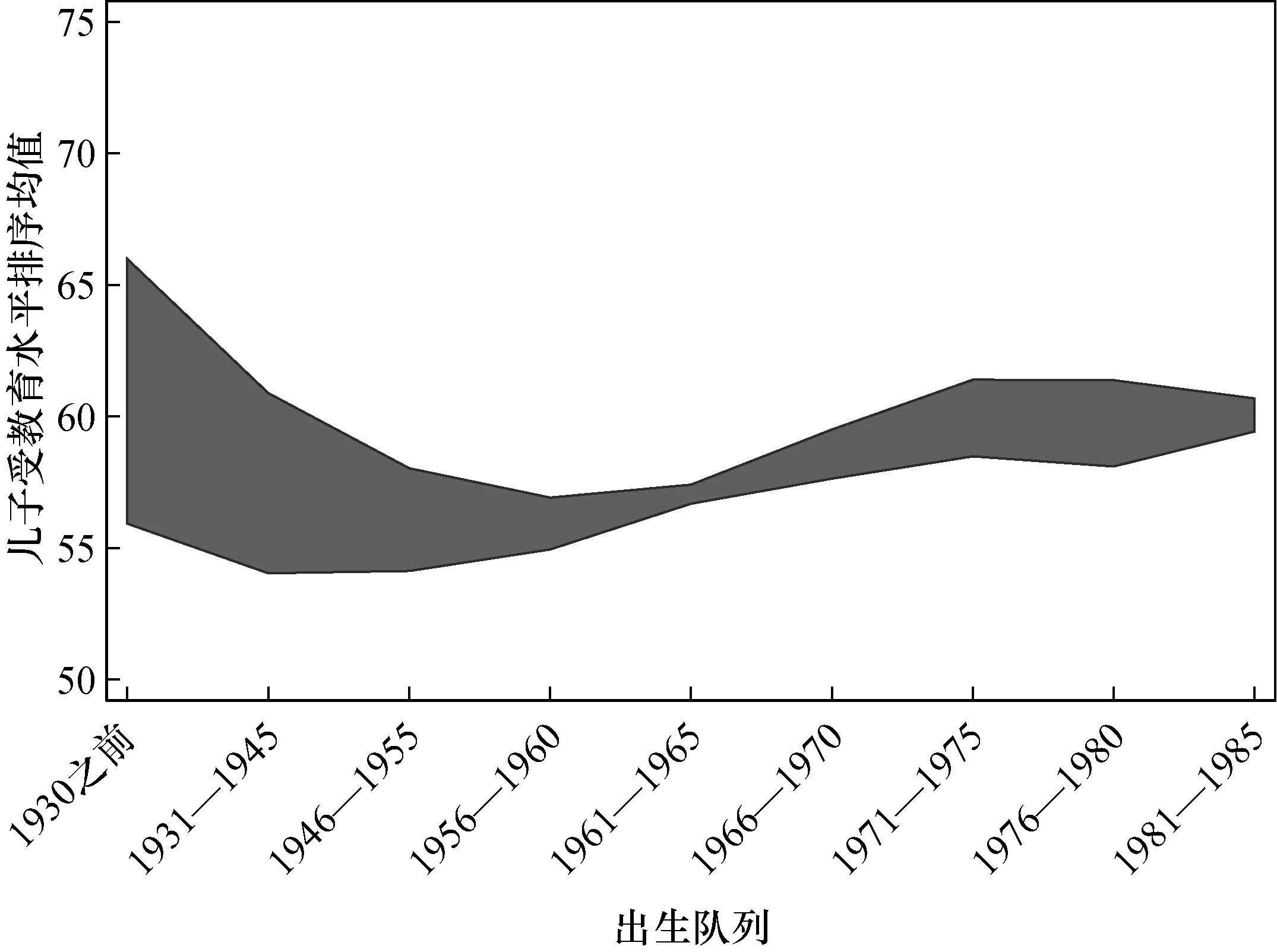

图2 父子间代际流动性

另外,除了关注子辈完成的受教育水平在同代人中的相对排序,我们也可以研究不同家庭的子辈所完成的绝对受教育水平。比如,从父亲受教育水平排序为[0,50]和[50,100]的家庭(即低受教育水平和高受教育水平家庭) 的儿子最终完成高中教育的比例中可以发现,1960 年以前出生的人口完成高中教育的比例明显上升,并且低受教育水平家庭子辈的高中完成率(相对自身) 的上升幅度大于高受教育水平家庭的子辈。但是,在1960—1970 年出生的人口中,低受教育水平家庭子辈的高中完成率出现了更大幅度的下降。另外,1970 年以后出生的人口中,低受教育水平家庭子辈的高中完成率上升速度也小于高受教育水平家庭。这从另一个角度验证了我国各年出生的人口教育代际流动性在1960 年之前上升、在之后下降的趋势。

(二) 地区差异

1.跨省差异

表1 各省的指数

各省教育体制的变化差异可以部分地解释上述现象三。参考Deng 和Treiman(1997),我们以“文革” 期间中学数量的上涨和之后中学数量的下降来刻画我国教育体制从“全民教育” 向“精英教育” 转变的过程。我们利用两种方式来展示学校数量的变化和教育代际流动性的变化之间的关系。结果发现,45 度线以下的省份在“文革” 期间中学数量上升了3.4 倍,但是45 度线以上的省份在此期间中学数量仅上升了0.6 倍。得益于早期学校数量的扩张,45 度线以下省份的教育代际流动性在“全民教育” 阶段处于高位。但在教育体制转型为“精英教育” 之后,这些省份的中学数量大幅缩水,相应导致了代际流动性的下降。我们发现“文革” 后各省学校数量的下降幅度与教育代际流动性的下降幅度之间存在非常明显的相关关系。当然,现象三的发生也可能与其他因素有关,例如改革开放以后经济资源和教育资源向东部沿海省份(例如浙江、江苏、福建、广东) 集中,从而产生了这些省份教育代际流动性上升的现象。

2.跨地级市差异

五、结论性评述

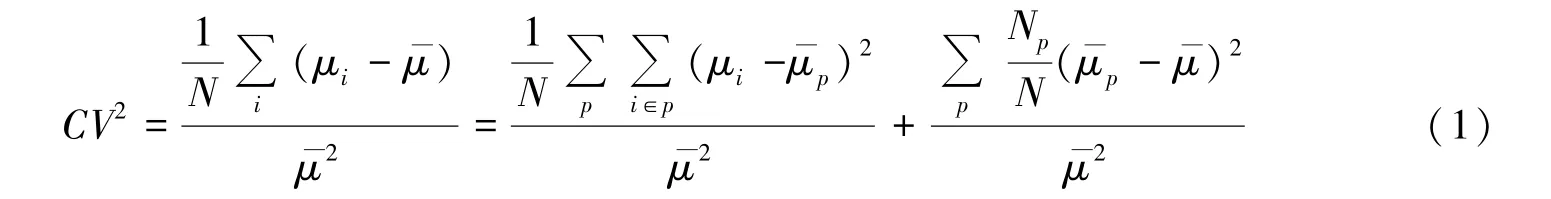

中华人民共和国成立后社会经济变迁过程中代际流动性的变化是学者们普遍关心的问题。以往文献从收入代际流动、教育代际流动、职业代际流动等角度为我国代际流动的变化提供丰富的证据。但是Asher 等(2021) 指出,对于发展中国家教育代际流动性的研究往往会遇到数据中受教育水平取值很少、最低受教育水平人口占比过高等问题,导致对教育代际流动性的估计不够精确、不同组别之间不可比较等问题。

有鉴于此,本文利用Asher 等(2021) 中使用局部识别方法构建的指数,重新对我国的教育代际流动性进行了考察。本文的研究发现主要包括四个方面: 第一,我国的教育代际流动性在改革开放之后出现了下降,这验证了Chen 等(2015) 和Fan 等(2021)等的结论;第二,改革开放前后教育代际流动性的变化在不同省份之间存在差异,早期代际流动性较好的省份出现下滑,而早期代际流动性较差的省份出现上升;第三,教育代际流动性在不同的地级市之间,甚至在同一省份的不同地级市之间均存在较大的差异,总体而言经济发展水平越高的地级市教育代际流动性越好;第四,地级市层面的教育代际流动程度和不平等程度之间存在显著的负相关关系。

我国区域间教育代际流动性的差异值得引起重视。经济发展程度越好的城市中教育代际流动性越高这一现象,一方面揭示了城市发展对于促进低社会经济条件的家庭实现向上流动的重要性,另一方面也说明了我国可能存在落后地区教育资源不足的问题。因此,加大对落后地区的教育投入,促进公共服务的均等化,不仅有助于缓解我国地区之间不平衡的发展状况,同时也有助于改善代际流动,实现代际公平。此外,应该坚定不移地推动户籍制度改革,放松对人口流动的限制,使得我国广大的流动人口群体有公平的机会享受到发达城市优质的公共品资源。本文的局限性在于,从“教育水平” 角度度量代际流动程度忽略了不同时期、不同地区教育质量和教育回报的差异。如何将这两个要素纳入教育代际流动的分析当中,仍然需要后续研究的进一步探索。