论著传世,风范长存

——王文才先生书集绪(下)

2022-10-29李天道

李天道

四、纠谬补阙,见解精当

合集《〈西使记〉笺》与《〈益州记〉笺》(简称《记》或《〈记〉笺》)的内容属于地域文化史,是王文才先生精笺细注,翔实考证的成果,为目前对《西使记》《益州记》两本地理文献笺注颇为精细的笺注本。其求同存异,力图还原真相的笺解,补充史实,笺要梳正,为后世学人探究西域与巴蜀地域文化,进行学术创新和学术研究,拓展空间思维,充实研究内容,提供了极为丰富的前期资料。

其中的《〈西使记〉笺》,乃一重要的西部历史地域文化文献笺注本。《西使记》自面世以来,就为历代史地学者重视,不少地域学与历史学专家学者纷纷为其考证,议论纷纷,各执一词。文才先生的笺注,接近原著,更加接近本意,其价值意义也自然得以彰显。应该说,文才先生的笺注本对当今西部地域文化史的研究极为重要,尤其是对现今的中西文化交流,包括中国西部在内的一带一路沿线国家及其地域文化历史的了解,具有重要的参考作用和意义。

《西使记》面世比较早。关于成书的年代问题,按照文才先生在《〈记〉笺》中的说法,其成书年代为13世纪的50年代。其著述者为常德。其时,常德奉朝廷之命出使波斯,途经中西亚地区十个国家。他将沿途所见所闻均一一记载下来,由此,《西使记》实际上是一本“行纪”。常德于记叙中时有杂议,有的针对蒙古帝国的第三次西征。就《记》本身而言,则实录了其时中国西部和中西亚十国的山川名城、异域奇闻与民族风情。

多年前,王文才先生即为此《记》作笺,并请史学前辈徐中舒先生为笺注本题名《西使记笺》。最近,由王先生后人将其整理完毕,即将出版。

蒙元时期,使节往返中亚,留下各种行纪。清代后期,我国疆土受到列强的侵占和觊觎,边疆地理之学,蔚然而兴。稍前,徐松、魏源等爱国学者,即已投入西北地理的研究;同治以后,随着边境多故,领土沦丧,许多地理学家带着沉痛的心情,上溯历代版图,详究西域沿革,从事元人行纪的整理,成为一时风尚。同光年间,李光庭的《汉西域图考》,列举后代异名,洪钧采用西亚史料,证补《元史》地志,皆引证元人行纪,考究古今变革,和中西异译,山川地望,历历可数。再后,李文田注释耶律楚材的《西游录》、丁谦考证常德的《西使记》,亦就驿站城郭,求其所在,并多援据洪钧译文,可信度过于《图考》。这些著作,蓝缕草创,限于当时的条件,有些地方尚待订正,但他们取得的成绩,应予重视。这些行纪,欧洲亦有译本,注多取材于西方文献,遂使清人著作淹没无闻。如上世纪初期欧洲译注的《西使记》,即偏重于西亚史料,今已难见;若能参证汉籍记载,可相得益彰。

关于《西使记》的著述者问题,文才先生指出,原本是常德所著,后经刘郁修订,据此,或被认为刘书。有关传世的问题,文才先生认为,其全文最早载入王秋涧全集的《玉堂嘉话》中,由此,得以面世并传布,似曾删节,所存无多。晚清单刻凡十余种,讹误滋增。李光庭(廷)、丁谦只就《古今图书集成》本加以考订,而释地又过简略。至王国维详注邱长春《西游记》时,并及此编,遂取《秋涧全集》以校《四库全书》本改译的人称地名,偶有批语数条,“乃欲各为笺注,而未成书”。而王文才先生所为,乃以弘治本《秋涧全集》为主,参校《说郛》以下重要单刻,并李光庭、丁谦、王国维三家校本,以正误文。采录汉唐以来史传和行纪杂著,兼取阿拉伯旧史,依据前人和冯承钧考释的西域地名,试为集注。先生积年有学,淹博精审,笺注用力甚勤,广事增补注释,在解析中,道出了两《记》的主旨,从义理和结构上剖析,从叙述层面上补充解读,从《记》本身所蕴含的情感出发,以究其意。“笺注”不仅需要注者广泛地阅读他本,还要具有细心严谨的治学态度。文才先生在添加增补时,并未轻易下结论说哪个版本的字是原字,而是客观介绍他本情况。他广搜异本,比勘文字,以减少文字差错,不诬古人,不误今人,依据资料对其进行考核、证实和说明。在《〈记〉笺》中,文才先生或对其进行考证,对其中的人、事、地、名进行详查,为今天研究提供了丰富的史料依据。文才先生于考证严谨求实,每一步工作,都是对研究的一个贡献,都是在向真理靠近。他大胆怀疑,小心求证,努力探求史实,精校精勘,翔实考证,使两《记》颇为完善,为后代学人进行学术创新和学术研究打下了坚实的基础。其矻矻笺注、疏证,重点笺注背景,追求文旨的阐发,具有极强的学术性。这一笺注形式的发展最能呈现蜀人治学的追求。其征引,或考证本事,或因人而附载相关佚闻。《〈记〉笺》对人物故实和背景的展示,通过对有关人物的逸闻轶事的发掘,以求知人论世,使读者获得别样的阅读体验。

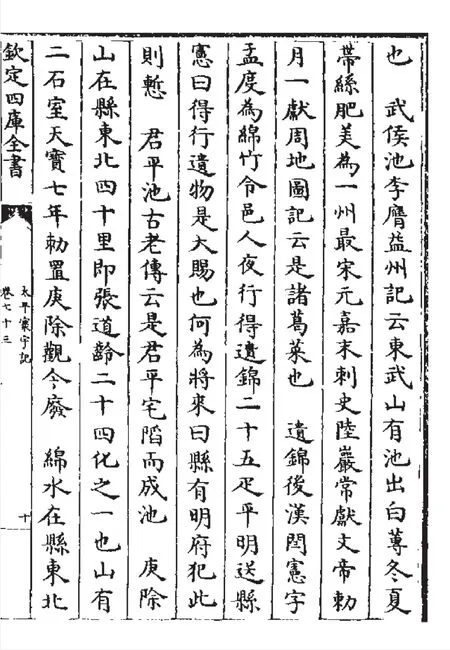

《西使记》(学海类编本,上海涵芬楼民国9年版)

受自身学养和治学习惯的影响,文才先生搜奇爱博,钩新摘异,在轶事的挖掘,故实的搜罗,本事的考证方面用力颇深,学术功底深厚,展现出以史作注的风格,具体体现在故实的网罗上,记载与评价甚为详实。他于原书基础上补充史实,解释原文,内容比正文更丰富,更具价值。先生重视史实,笺注繁征博引,考究精研,补充史料,纠谬补阙,见解精当,体例严谨,尊重史实。

五、采摭编纂,考订谬误

文才先生笺注之《益州记》,为《华阳国志》以外古代巴蜀最有价值的地方志之一。其记载内容包括古代成都地方的地理、历史、风俗、教育、物产、人物等情况,涉及面广,诸如古代巴蜀的界山、“峨眉天下秀”的由来、“僚人入蜀”、秦汉三国时期巴蜀的水利管理、“都江堰”之前的都江堰、唐宋时期成都府辖县乡里、魏晋时期盐铁事业的恢复和发展、李冰所穿“二江”、魏晋南北朝时期巴蜀地区盐业生产、成都城坊、历史时期边疆政区的时效性与设置路径、成都平原地域景观体系,以及蜀地的民族文化、巫鬼文化等等历史问题,极具地域历史文化价值。但由于原始文献有较多散佚,加上传抄中不少错误,便需要勘误,以尽量接近原始真相。如关于《益州记》的作者问题,有学者认定是任豫(预),有学者认为是李膺,而文才先生则指出,任豫、李膺所著的《益州记》“宋代以后”,“二书已亡”,但是,“在唐宋类书、地理书和诗文注中,留下大量的佚文”;而“唐宋以来,史书方志多误署作者,改窜原文,或者不能区分侨县与旧址”。其最有考辨价值的六朝时期之巴蜀方志要籍,当首推东晋常璩《华阳国志》,再就是南朝任豫、李膺各自的《益州记》。二书虽然亡于宋元之间,但“在唐宋的类书和地理书中还保存大量的佚文”,“有时只录书名,不标作者,遂不能分辩是谁所著”,“只好合而论之”。该《记》为“任豫、李膺所著”。文才先生这种“只好合而论之”之笺注方法,即如《四库全书总目提要·地理类》所指出的:“其书虽不尽传,而大要亦多杂载事迹,取备掌故,则掇拾搜罗,正考订者所不废。”正是基于这种“掇拾搜罗,正考订者所不废”之“笺梳”理念,文才先生通过考订笺梳之《〈益州记〉笺》,一方面可以补充《华阳国志》之不足,一方面还可以纠正明清地理书的差误,因此,文才先生“任、李”“合而论之”的笺注本对于益州历史之州郡建置、迁徙,以及水道、名山、胜迹等等记载笺注详实,具有极其重要的价值,给后来编撰地方志与研究地域文化者留下了丰富的文献资料。

王文才先生之《〈记〉笺》在原本所记载的州郡建置、沿革、大事、山川、名迹等方面,综贯深究,发疑正误,对传抄中的讹舛均一一校勘,以还原史实。如关于成都“少城”的记载,《益州记》云:“少城与大城俱筑,惟西南北三壁,东即大城之西墉。”文才先生于《〈记〉笺》中据此指出,可知原初“少城”“大城”是相互接壤的,“大城”居东,“少城”在西,故而左思《蜀都赋》云:“于是乎金城石郭,兼匝中区,既丽且崇,号曰成都。辟二九之通道.画方轨之广涂。市廛所会,万商之渊。亚以少城,接乎其西”。“亚以少城”之“亚”,意为“次”;也就是说,在布局上,“大城”较“少城”次一等,在其西边。其时这里商市汇集,许多商人都汇集在这里。从历史上看,秦惠王灭蜀之后,曾派遣张仪、张若主持成都的建造,规定其建造“与咸阳同制”。正因为此,所以成都有“小咸阳”之称;也就是说,成都的城建布局规划,就是西面小城连结东面大城。按照相关文献上记载,蜀都,即成都,其建造布局,正是小城紧接在大城之西。具体说来,就是李膺《益州记》所记载的“少城与大城俱筑,惟西南北三壁,东即大城之西墉”。也正是这个原因,成都古城略呈方形,每面三里,中间隔有南北向的城墙,以此把方城分隔成西面小城和东面大郭,小城与大郭的南北长度相同;只是东西宽度有大小之别,因此小城成狭长方形,大郭成较宽的长方形。秦都咸阳的格局与此相同,只是规模格局较大。同时,既然成都的城建造型有“金城石郭”之谓,表明成都古城的布局确实是采用“小城”和“大郭”相连的。“少城”接壤于“大城”的西边。

《太平寰宇记》引李膺《益州记》(四库全书本)

文才先生之《〈记〉笺》的突出特点就是笺注准确精当,校记清晰详细。其笺注凡文中有不同处,对照各个参校本逐一校对,以便于读者获取更多的资料,了解不同记载的差异,自行甄别。因此,文才先生的“笺注”信息量很大,与巴蜀地域文化史相关一些背景信息,在笺注中都有所涉及。阅读其笺注本,可以从中了解到有关成都“少城”“锦里”“二江”“合江亭”等的由来史。文才先生广搜文献史料,先做考证,再下结论,考证严密,行文严谨,不仅对史实的考证有理有据,在细节处亦不容马虎。他对史实力求客观与准确还原,着重注明本事、名物,包括史料;笺解及校对严谨详实,参考史料丰富,对益州的自然山川和历史人文故实,笺注精微、完备,资料宏富。如关于成都锦里,文才先生于《〈记〉笺》中指出,《益州记》云:“蜀时故宫,其处号锦里。”正指少城西北之锦浦里,里有锦池因名,与少城西南锦官所在之锦里各别;是宫址在少城,与州治异区。晋太康八年武帝封子颖成都王,改蜀郡太守为成都内史,治在少城,州仍大城。

又如有关郫江,即沱水与流江“二江”的记载,文才先生《〈记〉笺》指出,唐志所称之“流江”,实常志之“检江”;然而“蜀中又谓”成都附郭郫江支流经笮桥、渎祠之锦水为流江,这应该是六朝之习称,宋人犹沿其名,以“锦水当“大江”,下与“江安河汇,“水以互注,而名乱举”,亦习例也。又谓“郫流二江合于成都东,又东流与新开河水合,江水于是有锦江之目焉”。其以“锦水为流江,失古义矣。扬雄《蜀都赋》状成都形胜云:“两江珥其前,七桥带其流”。七桥所在之两江,方为“郫江之二支,皆成都江,并在城南附郭。六朝以锦水为流江,正指其南支。北支亦循城西而南,高骈筑罗城,始改经城北而东。《〈记〉笺》又引吕大防《合江亭记》记载云:“今成都二水,皆江沱支流,自西北而汇于府之东南,乃所谓二江双流也。沱旧循南隍,与江并流以东。自高骈斥广其城,遂塞縻枣故渎,始凿新渠,绕出府城之北,然犹合于旧渚。旧渚者,合江故亭。”如此等等,《〈记〉笺》以各种引证力求还原本初。不难看出,文才先生对蜀中地理与历史事件了解甚细,把握甚准,所引文献资料翔实,以资料为依据,具有科学性与可信性。文才先生对所笺注古籍,删去某些不实的资料,又补进一些更为科学的资料。对某些关键性的字词,则一一穷根究底,披精入微,用浅显通俗的文字加以注释,尽量使之贴切、晓畅,便于读者准确地领悟史实。其笺注贵以精确研究,广搜材料而论断极慎,了解与钩深致远;还广纳众家之说,包容历代有关解释且谨慎选择,重新笺注,使后人能获得对历史真相的了解与理解。

成都历代江流沿革图(选自《成都城坊古迹考》)

基于此,文才先生的笺注本,将方志注释学提高到一个新的水平,为方志研究开辟了一种由注释入手进行研究的良好学风,其校勘成果,辨章学术,思致细密,引书繁富,使读者一目了然,具有很强的学术性。文才先生笺注本,记州郡所在甚明。文才先生遵循求实、慎断的笺注原则,展现出其笺注方法多种并用的学术功力和精湛深厚的笺注功底。就其笺注指导原则看,文才先生在笺注过程中,往往搜罗很多例证加以证明,觉得可靠的才进行改补。比如,在文字内容的笺注上,文才先生运用了对校法、本校法、他校法多种笺注方法。其笺注求同存异,还原了《益州记》所记载的地域风情真相。近代学者梁启超在《清代学术概论》中曾经强调指出,“笺注”的要义是,“或正其文字,或厘定其句读,或疏其义例”。也就是说,为古书作“笺注”不仅需要笺者广泛地阅读他本,还要具有细心严谨的治学态度。文才先生在为《西使记》作笺中,采录其问世以来的史传和行纪杂著,兼取旧史,依据前人考释的西域地名,为之笺注。先生积年有学,淹博精审,笺注亦用力甚勤并增加校语于注文之后。文才先生在添加增补时,并未轻易下结论说哪个版本的字是原字,而是采取了十分谨严的态度,客观介绍他本情况。他广搜异本,比勘文字,以减少文字差错,不诬古人,不误今人。

考证严谨求实,每一步工作,都是对研究的一个贡献,都是在向历史真相靠近。正是这种小心求证,努力探求史实,精校精勘,翔实考证的做法,使《〈记〉笺》记载充实完善,具有极强的学术性,为当今相关方面学人进行学术创新和学术研究打下了坚实的基础。文才先生的这种笺注形式最能呈现蜀人治学的追求风貌。文才先生对文献的征引,或考证其本事,或因人而附载其佚闻。《〈记〉笺》对人物故实、名物山川、区域地理、城邦建筑布局规划和文化背景的展示,乃通过对有关逸闻轶事的发掘成文,以求知人论世,识地知天,使读者获得别样的地域文化知识与阅读体验。

总的说来,文才先生受自身学养和治学习惯的影响,在对两《记》作笺过程中,搜奇网博,钩新摘异,在轶事的挖掘,故实的搜罗,本事的考证方面用力颇深,展现出引证充分、以史作笺的风格,具体体现在故实的收集上,其记载与评价甚为详实。其笺内容比正文更丰富,更具价值。笺注考究精研,要言不烦,体例严谨,尊重史实,语言风格则趋向含蓄隽永。两《记》中,《西使记》记载风土人情简约扼要,往往寥寥数语,读者难以了解具体,从而带来阅读上的障碍。文才先生为之所作笺注,补充史实,疏解字词,正好解决了这一问题。更重要的一点是,文才先生并没有把《西使记》看作是一部笔记。通过《〈西使记〉笺》,可见文才先生是将其当成一部史书来作注的。先生笺注《西使记》时,力求内容的真实性,以还原历史的本来面目,从而使人能更好地读懂《西使记》,以充分了解中亚诸国的地域特色、风土人情、社会风气以及一些逸闻趣事。统观文才先生《〈西使记〉笺》和《〈益州记〉笺》,引援详确,有不言之妙;考订原文,遇有异说则考订之,遇有谬误则纠驳之,十分严谨。考证多引用史实,纠谬异文有确凿之据;倘若由于史料不足而无法定论时,也有标注,以待后人查实。他对书中的典故一一注明出处,并加以解释,给后人阅读带来了极大的便利。

综上所述,《〈西使记〉笺》和《〈益州记〉笺》是一部材料丰富、见解精当的笺注本,不仅为我们保存了大量珍贵的文献资料,还让我们看到了文才先生严谨的笺注态度——他是将自己的心血倾注其间。因此,这部笺注本成为特定时代社会历史、文化风气的真相呈现,为西域和巴蜀地域文化研究中不可或缺的重要参考书集,具有极高的学术价值。

应该说,文才先生是知名的中国文学、文献学专家,精于校笺之学,浸淫中国古代文学之时日久。他在国家权威刊物上先后发表有《古代西南僚族考》《东汉李冰造像》《李白家世探微》等重要论文;出版《杨慎学谱》《杨慎词曲集》《杨升庵诗注》《元曲纪事》《白朴戏曲集校注》《蜀梼杌校笺》等重要专著。他著作等身,又主持国务院古籍整理重点项目《杨升庵从书》,出版后得到学术界的高度评价,其深厚的文学积养和学术研究功底亦为学界熟知。另外先生读书参学,旁涉九流,兼及百家,也措意西学之门,故其行文着笔丰满周全,精妙睿智。这两部书集中体现了文才先生“雅趣博杂”的著述风格。当然,先生在撰著此书的过程中,也融入了更多的生命的睿智和赤诚的心力,使全书弥漫着一种生命的情调;也使书中的诸多精言雅论,如同瓣瓣梅花,翩然飘落在古贤士子精神灵动的瞬间,暗香浮动于他们的灵魂悲苦之际,读之如同与古人促膝相交,抵掌而谈。

文才先生以对古代诗文的精深研究和史地文献笺注而闻名,一生辛勤耕作,谨严治学,对中国古代诗文研究与史地文献笺注颇有建树。可惜他的这几部著作在其生前并未能看到出版。值得庆幸的是,文才先生的《先秦文学讲义》《汉魏六朝文学讲义》《近代诗史》与《〈西使记〉笺》《〈益州记〉笺》即将结集出版。他几十年所撰写的著述由此得以问世,不久便可与读者见面。如果文才先生有知,他必定会发出会心的微笑。

是为绪。

[1]参见王文才:《成都城坊考》之“城郭”与“城门”部分,巴蜀书社1986年版。

[2]梁启超:《清代学术概论》,上海古籍出版社1998年版,第60页。