肩胛盂轨迹概念在肩关节前向不稳诊疗中的 应用与挑战

2022-10-27伍晨亮赵金忠

伍晨亮 赵金忠

双极骨缺损是指肱骨头前向脱位瞬时产生的肩胛盂前方骨缺损,以及随后咬合碰撞时产生的肱骨头后方Hill-Sachs损伤[1-2]。这两者被认为是肩关节前向不稳的重要结构性危险因素,其发生率在复发性肩关节前向不稳的患者群中分别高达68%~90%以及77%~100%[2-5]。近年来提出的肩胛盂轨迹概念阐明了双极骨缺损之间微妙的几何相互作用,将原本看似孤立的两种骨缺损融进了同一综合评价体系中,为肩关节前向不稳的诊疗提供了全新的视角。本文就目前肩胛盂轨迹概念在肩关节前向不稳诊疗中的应用与挑战进行综述。

1 肩胛盂轨迹概念产生的背景

长久以来,临床医生一直将肩胛盂骨缺损作为影响盂肱关节稳定性的最关键因素,并对其进行了广泛而深入的研究。相关生物力学和临床研究不仅提出了骨缺损的临界值和骨性增强手术的指征[6-7],同时也证实了Latarjet、游离骨块移植等骨性增强手术可以恢复肩胛盂的弧形骨性结构并获得可靠的临床效果[8-10]。在肩胛盂轨迹概念提出之前,鲜有研究对Hill-Sachs损伤的诊疗规范进行探讨。对Hill-Sachs损伤的认识存在局限性:首先,Hill-Sachs损伤的空间变异性大,涉及的参数(大小、角度、位置)众多[4,11],对其定量分析的难度远高于肩胛盂骨缺损[12];其次,Hill-Sachs损伤影响盂肱关节稳定性的机制未被完全阐明,治疗决策完全依赖于外科医生的术中查体[13],客观评价指标缺乏大大提升了诊断难度与不确定性[14];最后,有研究报道称Hill-Sachs损伤可能会影响肩胛盂骨缺损诊断临界值[15],而Hill-Sachs损伤复发风险也取决于肩胛盂骨缺损程度[16-17],提示Hill-Sachs损伤与肩胛盂骨缺损之间可能存在某种复杂的相互作用关系,共同影响着脱位发生。

2 肩胛盂轨迹概念的提出

Yamamoto等[18]的体外标本研究中首次提出肩胛盂轨迹的概念,随后经Di Giacomo等[2]总结完善后形成了1套完整的针对双极骨缺损的诊疗理论体系。肩胛盂轨迹定义为在肩关节保持最大外旋、后伸位置进行外展时,肩胛盂投影在肱骨头后方所形成的从下内侧到上外侧的斜形条带。该条带反映了肩关节运动中肩胛盂与肱骨头之间的相互接触关系,其最内侧缘代表肩关节运动过程中肩胛盂前缘所能到达的最远距离。若Hill-Sachs损伤位于条带内侧则被定义为在轨,说明在肩关节正常运动范围内,Hill-Sachs损伤始终位于肩胛盂弧形结构内部,因此并不会影响球-窝关节稳定性;若Hill-Sachs损伤的任一部分超出了条带则被定义为脱轨,说明在肩关节正常活动范围内的某个位置,Hill-Sachs损伤会越过肩胛盂前缘,失去其弧形的骨性阻挡,从而出现脱位。

3 临床应用肩胛盂轨迹概念的具体方法

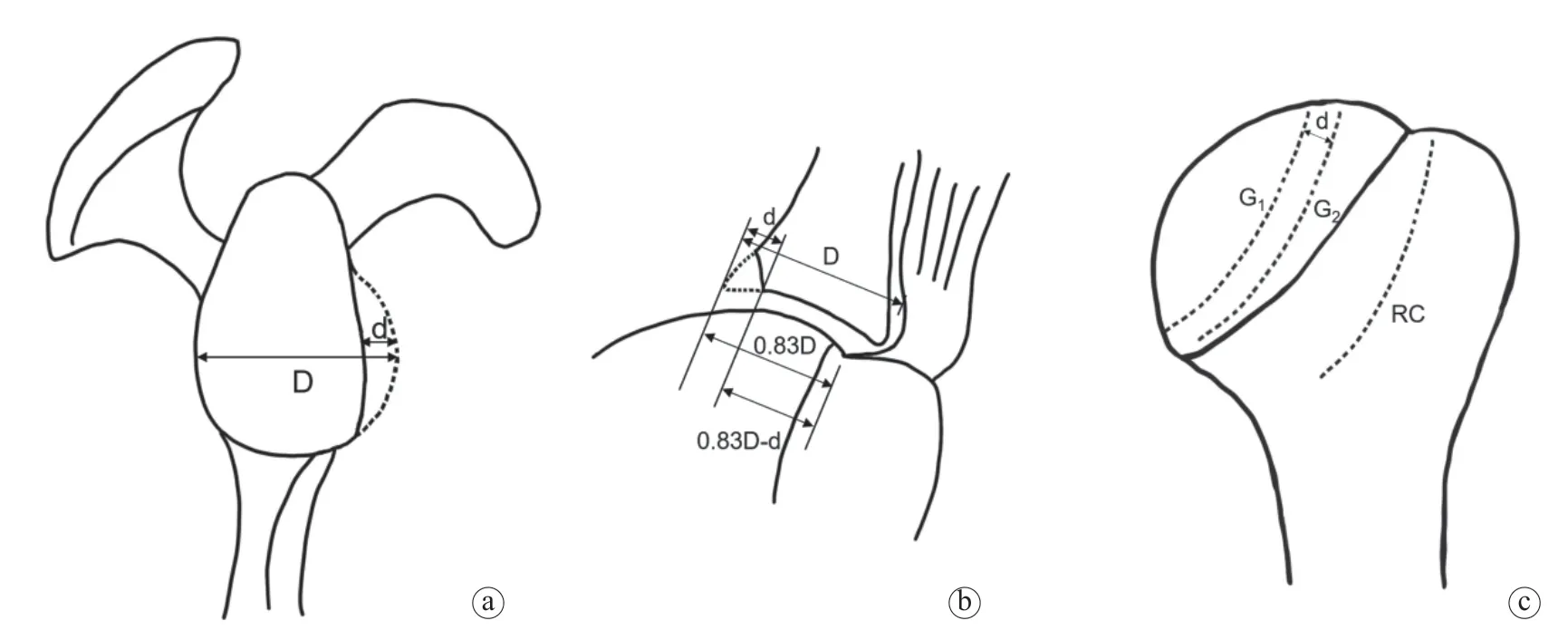

由于肩袖止点内侧缘是相对恒定的解剖参考标志[18-19],临床上通常将其设定为肩胛盂轨迹条带的外侧缘。根据尸体解剖和静态体内影像学研究发现的肩胛盂轨迹宽度与肩胛盂前后径存在的比例关系[18,20],Di Giacomo等[2]总结提出了计算公式用于判断Hill-Sachs损伤和肩胛盂轨迹的位置关系,即肩胛盂轨迹宽度=0.83×肩胛盂直径D-肩胛盂骨缺损d(图1)。借助此公式,临床医生可通过多种手段判断Hill-Sachs损伤类型。

图1 临床应用肩胛盂轨迹概念的方法 a. 肩胛盂参数的测量:D为完整肩胛盂直径,可由拟合法或健侧参照法得出;d为肩胛盂骨缺损前后宽度 b. 根据尸体解剖和静态体内影像学研究发现的肩胛盂轨迹宽度与肩胛盂前后径存在的比例关系,肩胛盂轨迹宽度=0.83×D-d c. 在三维重建的肱骨头后方视角标出肩胛盂条带内侧缘:如果肩胛盂没有骨缺损,肩胛盂轨迹条带内侧缘为G1,如果肩胛盂存在骨缺损,则肩胛盂轨迹条带内侧缘为G2;RC为肩袖止点内侧缘

在三维重建CT影像上直接绘出肩胛盂轨迹的条带是Di Giacomo提出的标准判断方法[2]。从肱骨头正后方视角上识别并标出肩袖止点内缘位置,根据上述公式计算得到肩胛盂轨迹宽度,画出代表轨迹条带内侧缘的平行线。该方法可以直观地比较其与Hill-Sachs损伤内侧缘的相互关系,从而规避测量Hill-Sachs损伤的繁琐过程。基于二维CT和MRI影像的测量对比法是临床上较简单易行的方法[21-22],其通过在轴位影像上测量肩胛盂宽度和骨缺损程度计算出肩胛盂轨迹的宽度,并将其与测得的Hill-Sachs损伤内侧缘至肩袖止点内缘的间距相对比。如果肩胛盂轨迹宽度大于Hill-Sachs损伤的间距则定义为在轨型损伤,反之则为脱轨型损伤。然而,常规二维影像对Hill-Sachs损伤和肩胛盂宽度判断的准确性均逊于三维CT重建影像[23-24],这可能与测量所选层面和拍摄时关节位置的异质性有关。为了解决这一问题,Mulleneers等[25]使用多平面重建(MPR)的CT影像来判断在轨/脱轨病变,获得了与三维CT重建影像相近的准确性以及较其更佳的一致性。

除了基于术前影像的诊断外,外科医生还可通过术中关节镜下测量来判断Hill-Sachs损伤类型[2]。 然而,Funakoshi等[26]发现关节镜下探针法测量可能会因裸区位置偏前、并非位于肩胛盂的几何中心而高估肩胛盂骨缺损,从而得到相对于影像学计算结果更窄的肩胛盂轨迹。

4 肩胛盂轨迹概念在双极骨缺损诊疗中的应用

4.1 在诊断中的应用

肩胛盂轨迹概念提供了便捷且准确的术前诊断Hill-Sachs损伤类型的方法。既往的“咬合-非咬合”理论[13]参考的是术中麻醉后的体检结果,一方面极度依赖术者经验,评价结果相对主观且无法应用于非手术患者;另一方面已经存在的软组织损伤会影响对骨性Hill-Sachs损伤的判断,从而出现偏差[2]。相比之下,肩胛盂轨迹概念可以更精准地于术前识别出高危患者,从而降低术后复发风险[14]。近期,Di Giacomo等将肩胛盂轨迹概念纳入不稳定严重程度评分(ISIS)以代替既往依赖X线片的影像评分系统,提出了全新的肩胛盂轨迹不稳定管理评分(GTIMS),并发现其相较传统的ISIS评分能够更准确地指导肩关节前向不稳的术式选择,避免不必要的过度治疗,从而提高临床决策质量[27]。此外,肩胛盂轨迹概念自身在诊断及预后预测方面也在不断地更新完善。除了在轨或脱轨的诊断外,关于Hill-Sachs损伤在肩胛盂轨迹内位置的定量评估也成为研究热点[22]。Yamamoto等[28]将轨迹区域按照宽度4等分,发现只要Hill-Sachs损伤涉及靠近轨迹条带内侧缘1/4区域,哪怕是在轨损伤,患者预后评分也会较差。Li等[21]发现了相似的结果,即即使是在轨型Hill-Sachs损伤,只要其与轨迹条带内侧缘的距离小于8 mm,Bankart修补术的失败风险仍会明显提高。

4.2 在治疗中的应用

针对双极骨缺损,传统的治疗理念是“分而治之”,即当骨缺损超过临界值时进行骨性增强手术,当Hill-Sachs有咬合风险时进行Remplissage冈下肌填塞手术,这种相对独立的治疗策略并没有考虑双极骨缺损之间的相互作用[29]。而肩胛盂轨迹概念明确了手术治疗脱轨型损伤的目标,即努力将高危的脱轨型损伤转变为低危的在轨型损伤[2]。Latarjet、游离骨块移植等骨性增强手术可以增加肩胛盂宽度,从而使肩胛盂轨迹条带的内侧缘内移以覆盖原有的Hill-Sachs损伤;而Remplissage冈下肌填塞手术通过冈下肌填塞使肩袖止点内缘内移,从而达到内移轨迹条带内缘的目的。多项临床研究证明了两者均可以获得满意的主观评分和客观稳定性[30-31],但Remplissage冈下肌填塞手术术后并发症发生率更低,而骨性增强手术则更适合用于翻修、从事对抗或接触性及骨缺损大于10%的患者[32-33]。然而值得注意的是,骨性增强手术术后存在骨吸收的风险,这意味着术后即刻的在轨型损伤可能又会转变回脱轨型损伤,从而明显增加手术临床失效的风险[34-35]。因此,对Hill-Sachs损伤内侧缘远超出肩胛盂轨迹的脱轨型损伤患者进行骨性增强手术的同时进行预防性Remplissage冈下肌填塞手术可能是较合理的选择[36]。

5 肩胛盂轨迹概念在临床应用中的难点与挑战

虽然肩胛盂轨迹概念已成为目前临床上评估双极骨缺损的主要理论依据,但近期研究也发现了该概念在临床应用中的局限性,有待进一步研究对其进行补充和完善。

5.1 影像上识别肩袖止点的准确性欠佳

虽然运用前文中的公式可以快速地计算出肩胛盂轨迹的宽度,但轨迹条带外侧缘(肩袖足印区内侧缘)在实际临床应用中难以准确定位,这也导致肩胛盂轨迹内侧缘位置的变异性较大,进而造成Hill-Sachs损伤分类的不一致性[12,26-37]。这一方面是由于CT影像无法显示软组织结构,外科医生只能凭借个人经验、参考既往的解剖学研究来判断肩袖足印区的位置[19,38];另一方面,常规MRI影像虽能显示肌腱结构,但在没有关节积液的非急性期,肌腱与后方关节囊紧贴在肱骨头表面,肩袖止点内侧缘部分仍难以精确定位[39]。虽然关节造影的CT或MRI影像有助于更准确地标注出肩袖止点内缘的位置[22,25],但将有创性检查作为常规检查手段于临床推广仍存在较大的困难。

5.2 肩胛盂轨迹宽度公式的系数有待进一步改良完善

目前临床上最常用的肩胛盂轨迹宽度公式系数0.83来源于Omori等[20]基于30位健康受试者的MRI检查研究结果,他们发现在肩关节最大外旋后伸、90°外展位置测得的肩胛盂轨迹宽度与肩胛盂前后径的比例为0.83±0.12。然而,该系数的标准差表明此宽度存在不容忽视的个体间差异。针对这一问题,Kawakami等[40]近期提出体检时肩关节后伸角度可以间接反映患者韧带松弛程度,从而尝试对肩胛盂轨迹宽度进行个体化预测。然而,两者之间仅表现出中等的相关性,实际临床应用效果还有待进一步验证。此外,目前所有针对肩胛盂轨迹宽度公式系数的研究均在受力平衡的静态状态下进行[18,20,40-41],无法模拟真实的脱位机制[42]。理论上,动态状态下的冲量可能会使肩关节处于更加极限的位置,从而导致更小的肩胛盂轨迹宽度公式系数。近期临床研究发现,即使是在轨型Hill-Sachs损伤的患者,只要损伤贴近肩胛盂轨迹内侧缘,其预后也会如脱轨型Hill-Sachs损伤患者一样明显不佳[21-22,28],这也提示了真正的肩胛盂轨迹宽度公式系数可能比既往认为的更小。

5.3 肩胛盂轨迹概念缺少对肩胛盂凹度的考量

肩胛盂轨迹实质上是肩胛盂向肱骨头中心方向的投影,它是建立在完全匹配贴合的盂肱关节模型基础上[2]。但事实上肩胛盂曲率半径要大于肱骨头半径[43],也就是说,肱骨头在肩胛盂内的运动不仅是绕肱骨头中心的旋转,还会有前后方向的位移[44-45]。这种前后向位移会导致肩胛盂前缘的投影即肩胛盂轨迹条带内侧缘位置的内外向偏移,因此用上述理想化的公式来预测真实肩胛盂的投影位置会造成不可避免的误差[46]。此外,Hill-Sachs损伤通常只会影响到肩关节运动末段的稳定性,运动中段的稳定性则主要与肩胛盂骨缺损有关[47]。然而,近期研究发现肩胛盂形态参数中对稳定性影响最大的是肩胛盂凹度,而非肩胛盂轨迹概念涉及肩胛盂骨缺损的正视图参数(长度/面积)[48-52]。因此,只应用肩胛盂轨迹概念可能会导致片面甚至错误的风险评估和手术决策。如何将肩胛盂凹度同时纳入考量,是未来临床应用的重点方向。

5.4 肩胛盂轨迹概念淡化了Hill-Sachs损伤其他参数的潜在影响

根据目前的肩胛盂轨迹概念,外科医生需要关注的指标只有Hill-Sachs损伤内侧缘的位置。这虽然大大简化了临床术前评估的步骤,但不可避免地忽视了Hill-Sachs损伤其他参数如深度、长度、方向等对关节不稳的潜在影响[4,17,46]。例如,Hill-Sachs损伤深度越深,肩关节不稳就越容易表现为脱位而非半脱位,需要手法复位的可能性就越大[53]。而Hill-Sachs损伤长轴与肱骨干的夹角越大,与肩胛盂前缘发生咬合的概率也越大[54-55],这提示角度可能也会影响双极骨缺损之间的相互作用。因此,是否应该及如何将这些参数与当前的肩胛盂轨迹概念相结合以应用于双极骨缺损的诊疗是当前亟待解决的关键性问题。

6 结语

肩胛盂轨迹概念通过阐明肩胛盂前方骨缺损和肱骨头后方骨缺损在脱位发生机制中的相互作用,为肩关节前向不稳双极骨缺损的诊治提供了全新的见解与思路。近年来临床上对该概念进行了深入的探索研究,证明了其在诊断分类、预后预测及治疗决策指导方面的重要作用。然而,该概念在临床应用上仍面临着影像学参考标志识别困难、肩胛盂轨迹宽度公式系数精准化和个体化欠佳、概念模型过于简单和理想化等挑战。未来研究应着重解决提高术前影像学诊断的精度、探索不同人群及不同运动状态下肩胛盂轨迹宽度公式系数的差异性及整合纳入其他重要的双极骨缺损参数等问题,从而改良并完善当下基于肩胛盂轨迹概念的诊疗体系。