颅底凹陷型难复性寰枢椎脱位术后齿状突下移与神经功能的关系

2022-10-26万昌涛邵思远

万昌涛,邵思远

(湖北省第三人民医院创伤关节外科,湖北武汉 430033)

颅底凹陷是先天性骨质发育不良导致的枕颈交界区畸形,主要表现为枕骨大孔周围的颅底骨向上方凹陷而进入颅腔,下方寰枢椎,尤其是齿状突升高进入颅底[1]。手术治疗以恢复枕骨大孔周围颅底骨、齿状突等正常位置为目的,同时解除神经血管压迫症状[2]。但颅底凹陷合并难复性寰枢椎脱位的治疗难度相对较大,且常伴脊髓损伤,采取经口入路松解、寰椎后弓切除减压、枕颈植骨融合固定术等治疗,能否完全使寰椎和枕骨距离恢复正常,促进齿状突下移还没有明确定论[3]。其次,颅底凹陷致脑神经受损时,还可出现不同程度的睡眠性呼吸困难、四肢运动和感觉障碍,甚至是中枢性呼吸抑制,齿状突下移程度对患者神经功能有何影响还不清楚[4]。基于此,本文对颅底凹陷型难复性寰枢椎脱位术后齿状突下移与神经功能的关系进行研究,为改善临床症状,促进患者早日康复提供依据。

1 资料与方法

1.1 研究对象

选择本院2016年9月~2018年9月收治的30例颅底凹陷型难复性寰枢椎脱位患者,男17例,女13例;年龄19~57岁,平均(42.1±5.6)岁;病程1.5~8年,平均(5.4±0.7)年。

纳入标准:①经本院伦理委员会审核批准,患者均签署知情同意书;②存在不同程度椎动脉供血障碍、颅内压增高、眼球震颤等症状;③X线平片、CT重建、MRI矢状位等提示颅底凹陷进入颅腔、硬腭与寰椎平面所成的角(Bull角)>13°、齿状突超过麦氏线6 mm等,均确诊为颅底凹陷;④确诊存在寰枢椎脱位且经颈椎活动、颅骨牵引等常规治疗后不能完全复位者。

排除标准:①哺乳期、妊娠期女性或患有精神疾病、中枢神经系统及植物神经系统功能障碍、肝肾功能严重障碍;②脑出血、颅内动静脉瘤、心力衰竭等心脑血管疾病;③未行手术治疗或存在头颈部骨折史、手术史、骨质疏松症;④临床、随访资料不全或服用过影响骨代谢的药物。

1.2 研究方法

患者均根据检查结果,安排经口入路松解术或前路齿状突切除术+后路减压术治疗,治疗后门诊、电话随访2年,并分析患者术前和术后6个月、12个月、18个月、24个月的以下指标:①颈椎功能障碍指数(Neck disability index,NDI)[5];②齿状突与麦氏线距离:麦氏线是硬腭后缘至枕骨鳞部最低点连线,正常齿状突不超过此线6 mm。③Bull角:正常情况下,小于13°。④克劳指数:齿状突顶点到鞍结节与枕内隆突间连线的垂直距离,正常为40~41 mm。⑤Boogard角:枕大孔前后缘连线和枕骨斜坡所形成的角度,正常为119.5~136°。⑥寰椎后弓与齿状突前缘距离、枕骨斜坡与齿状突后缘夹角。⑦齿状突下移率:(术前齿状突与麦氏线距离-术后齿状突与麦氏线距离)/术前齿状突与麦氏线距离×100%。⑧ASIA神经功能评分[6]:包括C2枕骨粗隆两侧、C3锁骨上窝、C4肩锁关节的顶部、C5肘前窝的外侧面等28项,每项根据感觉记为0~2分,0分为感觉缺失,1分为感觉障碍,2分为正常。得分越高,神经功能越好。

1.3 统计学分析

2 结果

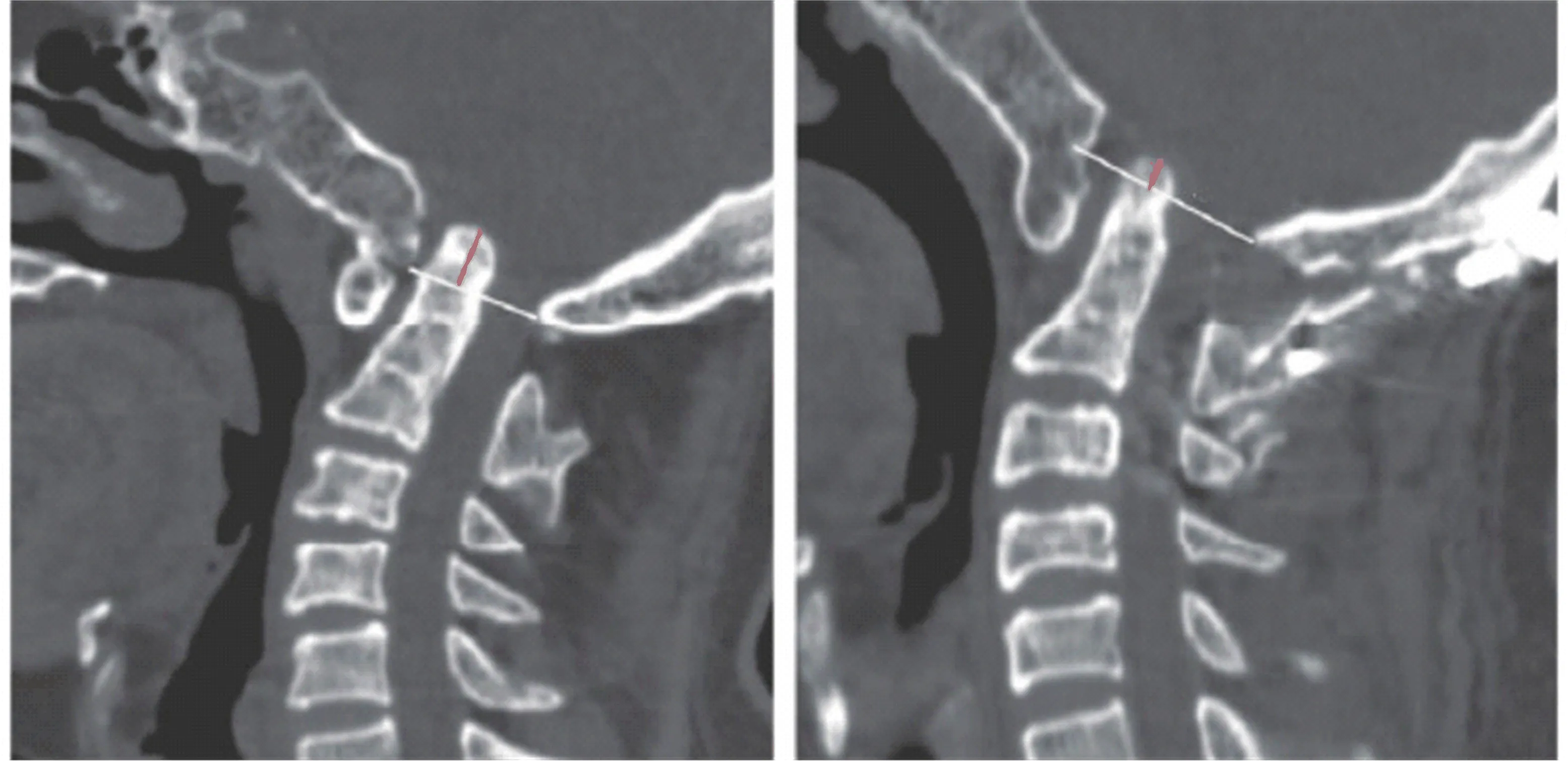

2.1 患者NDI和齿状突相关指标分析

患者术前和术后6~24个月的NDI、齿状突与麦氏线距离、Bull角、克劳指数、Boogard角、寰椎后弓与齿状突前缘距离分别比较,患者术前和术后24个月的枕骨斜坡与齿状突后缘夹角比较,差异均有统计学有意义(P<0.05),见表1。

2.2 患者齿状突下移率与ASIA神经功能评分分析

患者术后6~24个月的齿状突下移率比较,患者术前和术后6~24个月的ASIA神经功能评分比较,差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.3 术后齿状突下移率与ASIA神经功能评分的相关性分析

经Pearson直线相关法分析,术后齿状突下移率与ASIA神经功能评分呈正相关(r=0.308,P=0.003)。

典型病例:

图1 术前X线片 图2 术后6个月X线片 图3 术后18个月X线片

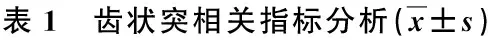

图4 术前CT 图5 术后18个月CT患者,男,35岁,图1:术前X线片显示颅底凹陷型难复性寰枢椎脱位;图2:术后6个月颅底凹陷寰枢椎未完全复位;图3:术后18个月颅底凹陷寰枢椎复位、骨性融合良好;图4:术前CT显示齿状突与麦氏线10.20 mm;图5:术后18个月CT显示齿状突与麦氏线4.56 mm,术后齿状突下移率55.29%。

3 讨论

颅底凹陷常导致枕骨大孔狭窄、后颅窝变小、寰椎枕骨化,压迫延髓,引起一系列神经症状及椎动脉供血不足,加之寰枢椎脱位,患者常出现不同程度的颈椎功能障碍[7]。本研究结果显示,患者术后24个月的NDI指数显著高于术前,可见手术有较高价值。齿状突是稳定寰枢椎的骨性结构,其移位可增强寰横韧带和相应区域神经的牵拉,促使临床症状进行性加重,颈部活动受限,甚至是寰枕筋膜、硬脊膜及韧带增生、肥厚,形成纤维束带[8]。患者术后齿状突与麦氏线距离呈明显下降趋势,这可在相当程度上降低上颈神经根刺激症状、减少延髓及上颈髓受压体征,从而改善感觉障碍、肢体麻木等[9]。同时,在颈枕融合术治疗颅颈交界区畸形合并寰枢椎不稳的研究中,江伟等[10]也指出,齿状突下移有利于寰枢椎的稳定。但需要注意,神经组织压迫的时间越久,手术疗效越差,且对于向后移位的枢椎齿状突,单纯进行后枕部减压并不能起到明显疗效,还需经前路手术去除枕大孔前缘寰椎前弓、齿状突,并根据患者寰枢椎脱位情况,酌情给予植骨融合固定,以稳定寰枕及颈椎关节[11-12]。

Bull角越大,颅底凹陷程度越严重,从而致克劳指数不断缩小,Boogard角随之增大[13]。本研究中,患者术后6~24个月的Bull角和Boogard角显著低于术前,克劳指数显著高于术前。这是因为解除骨质压迫后,寰椎平面、齿状突顶点到鞍结节与枕内隆突间连线的垂直距离、枕大孔前后缘连线和枕骨斜坡的位置关系均能得到改善,同时使硬脑膜逐渐松弛,组织张力得以缓解,椎动脉供血恢复正常[14]。大部分的寰枢椎脱位经常规治疗即能复位,而难复性寰枢椎脱位不仅神经受累症状相对严重,齿状突上移位置也较高[15]。患者术后不同时段的寰椎后弓与齿状突前缘距离较术前均有明显改善,术前的枕骨斜坡与齿状突后缘夹角显著低于术后24个月,分析其原因,与颅底凹陷改善后的寰枢椎及齿状突下移有关。颅底凹陷深度不同,齿状突上移距离不同,随着术后时间的推移,李耀斌等[16]的研究认为,齿状突下移率高于50%时,既能得到颅底凹陷及寰枢椎的良好复位,又能显著提高神经功能。本研究中,患者末次随访的齿状突下移率在60%左右,ASIA神经功能评分处于较高水平,可见齿状突下移与神经功能呈正相关。

综上所述,颅底凹陷型难复性寰枢椎脱位术后齿状突下移对神经功能有显著影响,对于齿状突下移率较低的患者,临床应采取其他治疗方式进一步提高复位效果,从而最大程度改善患者的神经功能。