长江荆南三口地区水系连通变异前后的径流变化特征研究

2022-10-26吕殿青李景保

吕殿青,张 瑞,李景保,代 稳

(1.江苏理工学院 文化与旅游学院,江苏 常州 213001;2.湖南师范大学 地理科学学院,湖南 长沙 410081;3.六盘水师范学院 经济管理学院(旅游学院),贵州 六盘水 553004)

1 研究背景

水系连通反映水系水流的连续和畅通状况,是河湖健康评价和提高水资源利用的重要指标[1-2]。好的水系连通状况需要保持连续适量的河川径流和适量的过流能力,因此河湖径流量的多少决定着水系连通度的高低,水系连通度反过来影响径流量,且水系连通性会受到构造运动、气候变化等自然因素和围垦、水利工程等人类活动的影响[3-5]。长江中游荆南三口地区河湖纵横,河系复杂,受60年来水利工程和城市化等人类活动的影响,水系结构变得单一[6],水系连通性降低,径流量减少,水文干旱频发[7],甚至出现长时间的断流现象[8-9],极大地影响了该地区的经济社会发展和河湖生态健康。李景保等[8,10-11]发现长江荆南三口地区水系连通性在60多年期间呈现出逐渐递减趋势,年际、年内的径流差异明显,断流天数逐渐增加,径流量呈现减少趋势,这些变化主要来自于水利工程等人类活动的贡献。张欧阳等[12]发现长江中下游湖泊由于堤岸的建设使其连通性逐渐减弱,流量减少,水质越来越富营养化。何征等[13]研究发现,2003年以来荆南三口地区在丰水期、退水期的分流量逐渐减少,水位逐渐降低,洞庭湖水位流量呈下降趋势,容易出现湖泊偏干旱现象发生。张洪波等[14]通过均值、方差变异检验方法定量评估出中子洲裁弯、上车湾裁弯和沙滩子裁弯以及三峡工程对荆南三口5个水文站径流的影响,结果表明径流削减可达24%~78%。代稳等[7]通过研究发现,1989年后三口地区水文干旱事件次数增多,干旱历时和强度均有所增加。因此三峡工程、城镇化等人类活动使得三口地区的水系连通变得更差,表现为断流时间增加、径流减少和旱涝灾害更容易发生[15-17]。

本文根据1956-2016年长江荆南三口地区的实测径流数据,以1989年为水系连通变异分界点,运用趋势分析法和小波分析法对比研究基准期和变化期径流的时空变化特征,为该区域旱涝预警、抗旱救灾、水资源高效利用和水生态安全提供重要的科学技术参考。

2 数据来源与研究方法

2.1 研究区域概况

长江荆南三口地区是指长江经松滋、虎渡(太平)、藕池三口分泄长江水进入洞庭湖北部水系的松滋河、虎渡河和藕池河,向南注入目平湖、南洞庭湖和东洞庭湖所在的区域[6,9,18](见图1)。其中松滋河经大口后分为东、西两支,分别经沙道观、新江口后汇合南流进入南洞庭湖;虎渡河经弥陀寺南流,与松滋河一起汇入南洞庭湖;藕池河经管家铺、康家岗两站分为东、中、西3支,东支经管家铺后流入东洞庭湖,中、西支分别经管家铺、康家岗后南流汇合最终注入南洞庭湖[6,9,18]。在荆江三口附近设有沙道观、新江口、弥陀寺、康家岗和管家铺5个水文控制站点来监测河流水情要素。长江荆南三口区域及水文站分布见图1。

图1 长江荆南三口区域及水文站分布

2.2 数据来源

1956-2016年沙道观、新江口、弥陀寺、康家岗和管家铺共5个水文控制站逐月径流量数据来自于《湖南省水资源公报》和湖南省水文资源勘测局、湖南省水利厅官方网站的湖南水情综合日报表以及长江水利委员会。

2.3 研究方法

2.3.1 趋势分析法 在时间序列yi=(y1,y2,…,yn)中,yi为研究变量,n为样本容量数。设xi为变量yi对应的时间,若样本序列间存在线性趋势,则研究变量与时间的关系为[9,19]:

yi=a+bxi

(1)

式中:a为线性回归常数;b为回归系数。本研究中时间系列为61 a,在基准期和变化期分别对时间年份、年径流量两个变量进行线性回归分析,从而获得径流年际变化的趋势及速率。

2.3.2 Morlet小波分析法 Morlet小波法经常用于分析水文、气象、环境等随机变量的时间尺度和周期变化[9,20],具体小波函数关系表示为[20]:

Ψ(t)=exp(iw0t)exp(-t2/2)

(2)

(3)

(a,b∈R,a≠0)

(4)

(5)

式中:Ψ(t)、Ψa,b(t)分别为基小波函数和子小波函数;Wf(a,b)为小波变换系数;f(t)为平方可积函数;Var(a)为小波方差;a、b、t分别为尺度收缩、时间平移和时间的因子。

在本研究中对基准期和变化期荆南三口地区5个水文站的平均径流量根据公式(2)和(3)进行Morlet小波变换,运用公式(4)和(5)计算3类时间尺度的小波系数和小波方差,进一步获得小波系数等值线分布图和小波方差变化图,从而确定径流变化的周期尺度和周期中心,可获得该区域的径流丰枯变化规律。

3 结果与分析

3.1 水系连通变异点的确定

长江荆南三口地区河系历经1958年调弦建闸封堵、1967-1973年下荆江三处裁弯工程、1990年葛洲坝水利枢纽、2008年三峡水库蓄水运行、退田还湖工程等水利工程,较显著地改变了三口河系的水沙比例、河床冲淤状态,也改变了三口地区的水面率、河网密度和复杂度等多个水系结构指标。1956-2016年,三口地区水面率从17.456%下降到14.330%,河网密度从0.678减小至0.475,河网复杂度从0.084降低到0.042,支流发育系数从6.902递减到4.165,水系分维数从1.736减小到1.499,水系呈现单一化结构趋势,三口地区各河流的连通度也随之降低,径流量逐渐减少,造成三口地区河系出现长时间断流和季节性干旱的现象[6-7,9]。代稳等[7]基于河流的自然、社会属性并结合水系结构特征,计算出1956-2016年三口地区水系连通度在0.018 5~0.014 5之间,从1956年的0.018 5下降到1989年的0.014 0,年下降率平均值为1.3×10-4;而1990-2016年间其水系连通度在0.014 5~0.014 1之间波动,基本稳定在0.014 3左右,年变化率为1.5×10-5,近似为1956-1989年间的1/9,因此1989年被作为1956-2016年三口地区水系连通变异分割点[9,17]。本文以1989年为分界年份,将1956-1989年、1990-2016年两个系列分别划为水系连通变异的基准期和变化期,以此研究变异前后时期的径流量时空变化特征。

3.2 径流量时间变化特征

3.2.1 径流量年际变化特征 以荆南三口地区1956-2016年的逐月径流量为基础资料进行统计计算,得出的基准期和变化期年径流量变化趋势如图2所示。基准期和变化期多年平均径流量分别为84.32×108、45.53×108m3,变化期的多年平均径流量与基准期相比减小了46%[18]。运用公式(1)计算出基准期和变化期的年径流量减小速率分别为1.945 7×108、0.768 2×108m3/a,表现出线性降低趋势(图2),这与张冬冬等[21]、朱玲玲等[22]研究获得的1956年以来荆南三口的年均分流量呈递减趋势的结论相一致。基准期的径流量减小速率是变化期的2.53倍,水系连通度下降率则是变化期的8.60倍,均相差达到一个数量级,具有相似性变化,即径流量随着水系连通度的降低而减少,如1956-1989年基准期水系连通度下降幅度为0.000 45,年均径流总量大约减少了64.00×108m3,而1990-2016年变化期水系连通度保持在0.014 3基本不变,年均径流大约减少了29.00×108m3,不到基准期的一半,这一结果验证了径流量和水系连通度之间存在较好的正相关关系[9],说明三口地区年径流量的年际变化会受到水系连通度变异的影响。

图2 荆南三口地区1956-2016年基准期和变化期的年径流量变化趋势

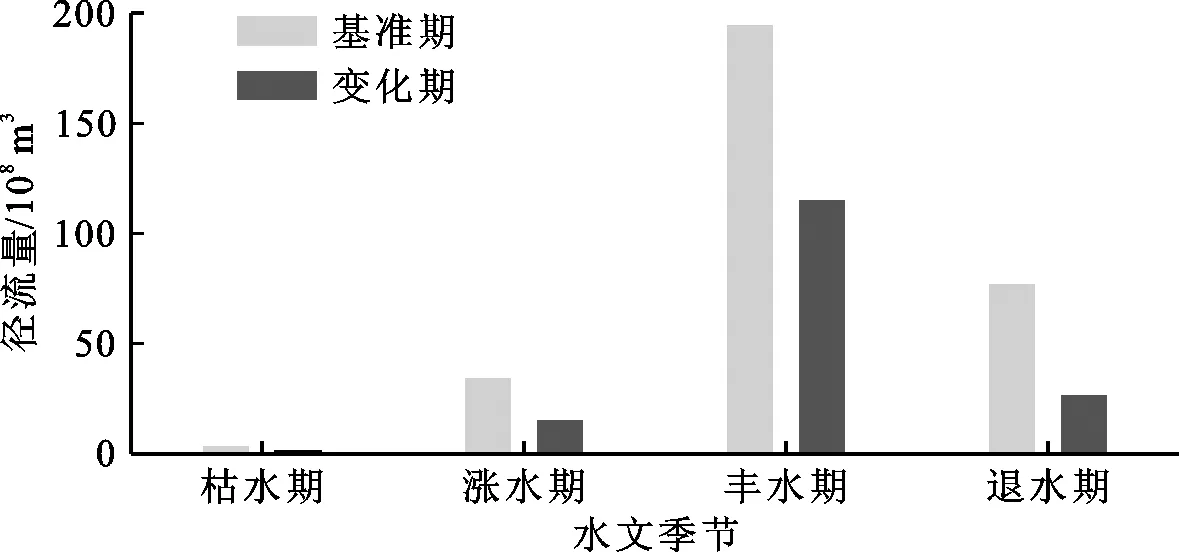

3.2.2 径流量的水文季节变化特征 根据河流水情可将全年划分为枯水期(12月-次年3月)、涨水期(4-5月)、丰水期(6-9月)和退水期(10-11月)4个水文季节[11,18],荆南三口地区1956-2016年基准期和变化期各水文季节平均径流量如图3所示。由图3可知,基准期丰水季节的平均径流量为194.29×108m3,占全年径流总量的63%,变化期丰水季节的平均径流量为115.15×108m3,占全年径流总量的73%,在退水季节的变异前后径流量分别为77.03×108和26.25×108m3,分别占全年径流总量的15%和17%,表明无论水系连通如何变化,丰水季节是径流最集中的时段。各水文季节径流量大小顺序为丰水期>退水期>涨水期>枯水期,90%的径流发生在丰水期和退水期。变化期径流量在枯水、涨水、丰水和退水季节的降幅比例分别为77.2%、55.8%、40.7%和65.7%[18],特别是枯水季节径流量从3.24×108m3降到了0.74×108m3,削减幅度高达77%以上,这主要是由于水系连通变异后在枯水季节仅有新江口控制的松滋河西支有较小的生态基流,其余河流均发生断流[7,9],水系几乎处于不连通状态。

图3 荆南三口地区1956-2016年基准期和变化期各水文季节平均径流量

3.2.3 径流量的周期变化 基于Morlet小波分析方法和不同年份不同尺度下的小波系数等值线图和小波方差,可获得径流量在多时间尺度上的周期变化,见表1。由表1可知,荆南三口地区在全年尺度范围内存在2个小尺度、1个长尺度的3类径流量周期变化。基准期、变化期的2个小尺度周期分别为3~7、8~17 a和7~9、12~17 a[18],周期中心分别为6 a 和7、13 a,表明水系连通变异前后径流量的小尺度周期变化相差不大,只是丰-枯交替次数由4次增加到6次。水系连通变异前后分别存在30~32、18~28 a[18]长尺度周期范围,与之对应的周期中心分别为31、25 a,缩短了6 a,变异后丰-枯周期交替了2次。变化期内的径流量减少使得周期时间长度缩小,小尺度、长尺度的径流量丰枯交替次数增加,意味着荆南三口地区未来旱涝灾害更易频繁发生。径流量周期的类型、长度、中心及丰枯交替次数的变化规律与李景保等[11]、代稳等[17]对于荆南三口河系径流周期变化特征的研究结果具有较高的一致性。

从表1中水文季节角度分析径流周期变化,在枯水季节,水系连通变异前后径流周期有显著差异,基准期径流有6~11、13~18 a小尺度周期变化和23~41 a中尺度周期变化,且小尺度13~18 a和中尺度23~41 a的周期变化贯穿于整个基准期,小尺度13~18 a周期内出现3次丰枯交替变化;95%的小波实部为负值,说明无明显周期变化,意味着径流量非常小,这与枯水期除新江口以外的其他4个水文站几乎断流、径流减小率最大、水系基本不连通的情况是吻合的。涨水季节,径流从水系连通变异前的9~17、22~28 a周期发展到变异后的6~12、18~25 a周期,且2个周期类型均贯穿于整个研究时段,周期中心从变异前的25 a到变异后的20 a,缩短了5 a,这意味着即使在涨水季节,变化期水系连通的降低也会使得径流周期减小。丰水季节尺度下变异前后径流的周期尺度、周期中心与年尺度的径流周期变化具有高度一致性,与丰水季节集中了研究区70%的径流量紧密相关。退水季节,周期中心从基准期的12、31 a到变化期的8、25 a,缩短了4~6 a。总而言之,除枯水季节的变化期无明显周期外,在涨水、丰水和退水3个水文季节尺度下,基准期、变化期的径流周期类型相似,大尺度周期范围和周期中心在变异后逐渐缩小,小尺度相对平稳。

3.3 径流量空间变化特征

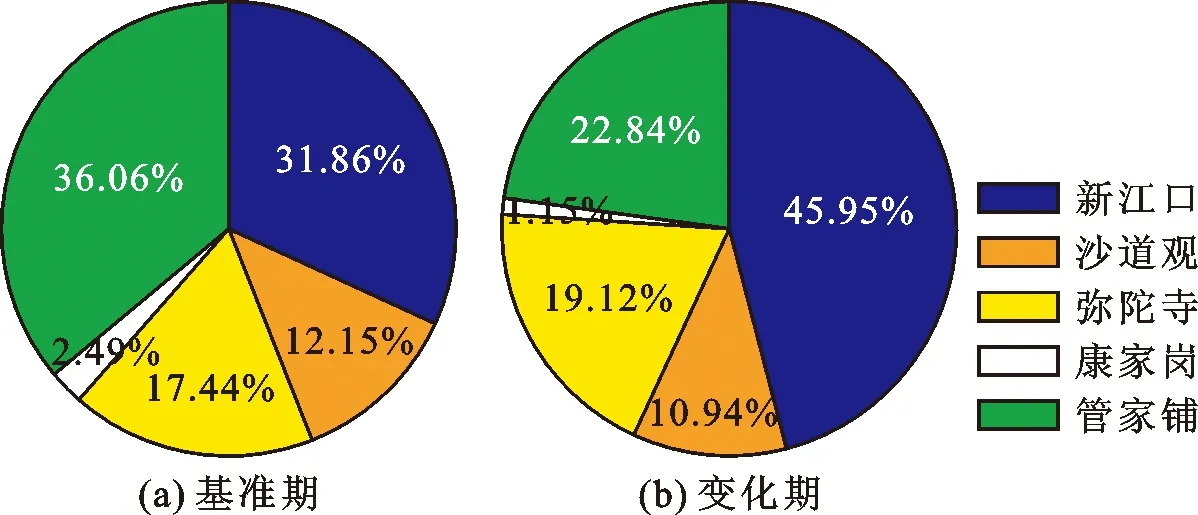

荆南三口地区径流来源于松滋、虎渡和藕池3条河流,由新江口、沙道观、弥陀寺、康家岗和管家铺5个水文站进行数据监测。该5个水文站在基准期和变化期的平均径流量占总径流量比例如图4所示。图4表明,基准期和变化期径流量的空间分布具有相似的规律性,管家铺、新江口两站在基准期平均径流量占比分别为36.06%、31.86%,而在变化期占比分别为22.84%、45.95%[18],因此荆南三口地区径流主要集中在新江口和管家铺水文站,大约占总径流量的2/3,分布于松滋河西支和藕池河东支,即荆南三口河系的最西部和最东部区域,另外20%的径流集中于虎渡河、10%的径流集中于松滋河东支。变化期比基准期管家铺径流量比例减少了14%,而新江口径流量比例增加了14%,即变化期径流更多向松滋河西支聚集。沙道观和康家岗径流量较小,分别占总径流量的10%~12%和1.0%~2.5%,沙道观径流量占比变化期比基准期增加了1.21%,而康家岗则减少了1.34%,康家岗径流量最小。弥陀寺径流量占比约为1/6~1/5,变化期比基准期略增加了1.68%。

表1 荆南三口地区1956-2016年不同时间尺度的径流周期变化 a

图4 1956-2016年基准期和变化期各水文站的平均径流量占总径流量比例

图5显示了基准期和变化期不同水文季节各水文站的径流量。分析图5可知,在丰水季节,基准期和变化期的新江口和管家铺的径流量占季节总流量的67%,与年平均流量的空间分布一致,这与径流主要集中在丰水季节的时间分布结果相符。相比基准期而言,在丰水季节变化期新江口的径流量大于管家铺,管家铺的径流量削减比例为61%[18],而新江口径流量仅削减16%,说明变化期内径流量削减集中于藕池河东支。在枯水季节,基准期和变化期各水文站径流量大小顺序为新江口>弥陀寺>管家铺>沙道观>康家岗,康家岗处于完全断流状态,相比基准期而言,管家铺、弥陀寺和沙道观3站径流量在变化期削减比例高达98%以上,而新江口径流量削减比例为58%,但数量占到枯水季节总流量的98%以上,表明在变化期只有处于新江口的松滋河西支处于水系连通状态,其他4站控制的河流几乎都处于断流状态。在涨水季节,基准期各水文站径流量大小顺序为新江口>管家铺>弥陀寺>沙道观>康家岗,其中新江口、管家铺和弥陀寺3站的径流量分别占该季节总径流量的40%、30%和20%,共计占比90%;变化期内新江口、弥陀寺、管家铺、沙道观和康家岗5站的径流量比基准期分别削减了31%、59%、78%、76%和93%,占到变化期涨水季节总径流量的60%、14%、19%、5%和1%,表明径流集中于松滋河西支、藕池河东支和虎渡河,变化期60%径流集中于松滋河的西支,管家铺和沙道观占该季节径流量比例比基准期分别下降了14%和5%,表明变化期径流削减于藕池河东支和松滋河东支。在退水季节,基准期和变化期内径流量空间分布与涨水季节具有一致性,各水文站的径流量占比几乎相同,基准期占比差异在1%~4%之内,差异最大在管家铺;变化期占比差异在2%之内,差异最大在沙道观,表明90%以上径流集中于松滋河西支、藕池河东支和虎渡河,变化期20%径流削减发生在藕池河东支。康家岗的径流量无论在基准期还是变化期的占比均不超过3%,这与康家岗所在的藕池河西支多年平均断流天数达到255 d[7]的结果相一致。

4 讨 论

水系连通度变化主要表现为径流量大小的改变。本研究发现荆南三口地区1956-1989年和1990-2016年两个时期的径流量均呈现逐渐减少的变化趋势,枯水季节递减更为明显,这也符合丰水期多,枯水期少的径流水文季节变化规律[13]。荆南三口地区径流量整体减少主要来源于水利工程建设的人类活动的贡献,如2003年三峡水库运行以来三口地区分流量比之前减幅达到27%[21]。在丰水、退水季节,基准期和变化期分别集中了78%和90%的径流,表明水系连通变异径流在年内分配更加不均匀,更容易发生频繁的旱涝灾害,更加验证了1990年后年内分配不均匀系数更高、变化程度更激烈[17]和水文干旱更易发生[9]的结果。径流总量在变异前后分布不均匀主要受水系结构连通度变化的影响,三口水系位于水资源丰富的洞庭湖流域,总水量充足,但由于三口地区河床淤积、河道裁弯以及葛洲坝和三峡工程的建设,使水系连通性减弱,荆江三口地区分流比由20世纪60年代的30%左右下降到现在的11%左右,60年来分流比降幅达60%,致使藕池河西支长期断流[12,21-23]。变化期径流周期比基准期缩短了4~6 a,表明在1990年后丰枯交替、旱涝发生的频率提高,特别是2003年三峡工程运行以来三口地区全年往往经历2个枯水期[22],水文干旱现象明显。变化期内在各个水文季节松滋河西支水流更加集中,而藕池河西支严重缺水,2003年后松滋河西支、藕池河西支生态基流保证率分别为80%、20%[23],相差有4倍之多,呈现“两边水多中间水少”的区域空间分布。

图5 1956-2016年基准期和变化期各水文站不同水文季节的径流量

5 结 论

(1)在时间方面,年均径流量在基准期和变化期分别以1.945 7×108、0.768 2×108m3/a的速率递减,基准期的下降速率是变化期的2.53倍,相差一个数量级别。径流量季节分布大小关系为丰水期>退水期>涨水期>枯水期,丰水季节集中了全年2/3的径流量,退水期集中了全年约1/6的径流量。相比基准期而言,变化期在4个水文季节内的径流下降率在49%~80%之间,具有明显的递减趋势。

(2)在周期变化方面,径流周期在全年尺度范围内存在2个小尺度、1个长尺度的3类径流量周期变化,丰水季节尺度和全年尺度下的径流量周期变化具有一致性,长尺度周期中心均由基准期的31 a下降为变化期的25 a,小尺度和长尺度下丰枯交替变化期内相应增加2次。涨水、退水季节均具有2类周期,周期中心由基准期向变化期缩短了4~6 a,表明变化期内水系连通变差,导致了周期缩短和丰枯次数增加,容易形成频繁的旱涝灾害。

(3)在空间方面,径流主要集中在松滋河西支和藕池河东支,区域内呈现“两边水多中间水少”的空间分布。丰水季节,近70%径流量来自于管家铺和新江口。涨水和退水季节的径流空间分布具有一致性,径流量分流比大小关系依次为管家铺>新江口>弥陀寺>沙道观>康家岗,枯水季节径流98%集中于新江口控制的藕池河东支,其余4站河流几乎为断流状态。