传承大国山河规画传统:新时代开展国土景观规划的基本任务

2022-10-26武廷海郑伊辰

武廷海 郑伊辰

“中华文明具有独特文化基因和自身发展历程,植根于中华大地,同世界其他文明相互交流,与时代共进步,有着旺盛生命力”①。在漫长的文明进程中,文明要素与地理特质交相辉映,中华文明的精华在中华大地上凝聚,形成了“大国山河”国土空间景观体系及与之配套的广域空间规画传统。

“大国山河”景观体系是中华民族筚路蓝缕、持续开展人居实践并认识中华大地的产物,是人与自然共生共荣、相互作用的结果,集中体现了中国文化的积淀与文明的演进。自觉延续“大国山河”景观体系,传承“大国山河”规画传统,进而塑造我国广域国土景观,对传承中华文明、建设美丽中国具有划时代的意义。

1 “大国山河”体系的地理基础

毛泽东《中国革命与中国共产党》对我国地理特征有精辟的评述:“我们中国是世界上最大国家之一,它的领土和整个欧洲的面积差不多相等。在这个广大的领土之上,有广大的肥田沃地,给我们以衣食之源;有纵横全国的大小山脉,给我们生长了广大的森林,贮藏了丰富的矿产;有很多的江河湖泽,给我们以舟楫和灌溉之利;有很长的海岸线,给我们以交通海外各民族的方便。从很早的古代起,我们中华民族的祖先就劳动、生息、繁殖在这块广大的土地之上。”从“大国山河”及其规画的角度看,我国地理环境具有如下鲜明特征。

1)土地辽阔,纵横广袤。自北向南,跨越寒温带、中温带、暖温带、亚热带和热带。处于中温带的陆地面积占全国陆地总面积的32.7%;处于暖温带和亚热带的陆地面积共占43.2%;处于热带的陆地面积约占4%[1]。自东向西、由海至陆,气候条件从湿润、半湿润过渡到半干旱和干旱。面积广大的湿润地区约占全国陆地总面积的35%。我国湿润、半湿润地区水热搭配条件较好,总体适宜农耕;半干旱和部分干旱区域广袤无垠,适宜放牧,是古代游牧民族的重要历史舞台。

2)地形复杂,地貌丰富。我国的地貌总轮廓是西高东低、尺度巨大的三级阶梯状斜面。第一阶梯是平均海拔4 000~5 000m、有“世界屋脊”之称的青藏高原,也是长江、黄河、澜沧江、雅鲁藏布江、印度河等世界性大河的发源地;第二级阶梯由广阔的高原和盆地组成,起自青藏高原外缘的昆仑山—祁连山—横断山,止于大兴安岭—太行山—巫山—雪峰山一线,青藏高原向北为高大山系所环抱的塔里木盆地和准噶尔盆地,青藏高原以东则自北向南分布有内蒙古高原、黄土高原、四川盆地和云贵高原,其间的河套平原、汾渭平原、汉中盆地、成都平原等中尺度地理单元是早期文明发展的重要地区;东部地区宽广连绵的平原和丘陵是平均海拔最低的一级阶梯,自北向南有东北平原、黄淮海平原、长江中下游平原、江南丘陵、浙闽丘陵、两广丘陵等,这些区域之间经由要隘、通道等相互连接,是我国重要的农业区、人口聚居区和文明源地。

2 “大国山河”规画体系的演进

人居天地间,对地理空间的认知与改造经历了由浅至深的过程。相应地,“大国山河”景观体系与规划传统也经历了漫长的形成、发展、成熟与巩固时期,本文将之分别概括为满天星斗、体国经野、郡县天下和层级体系,并论述如下。

2.1 满天星斗

约从1万年前开始,中华大地上众多族群的生产生活方式从狩猎与采集向种植与畜牧过渡,人口明显增长,聚落体系诞生;伴随着农业革命及相应的居住革命,人类合作分工的规模扩大,终于在大约5 000年前,产生了“国家”这一更复杂的社会组织形式,相应地出现了新的聚落形态——城市。中国早期人居起源的时代,是从“聚落”到“城邑”的时代。复杂社会的形成是聚落形态、结构复杂化的原动力,聚落-城邑体系成为早期国家进行地域管理与政治统治的工具。从仰韶文化时期开始,人们就将天文地理的相关知识融合到对空间的控制与经营之中,以顺应自然、合乎“天道”,并将宇宙图式落实在聚落空间构图中,萌生了早期的“规画”技术方法。

早期城市文明和规画体系高度依附于其所在地理单元的自然特质。苏秉琦将全国的考古学文化分为六大区系:1)陕豫晋邻近地区;2)山东及邻省一部分地区;3)湖北和邻近地区;4)长江下游地区;5)以鄱阳湖—珠江三角洲为中轴的南方地区;6)以长城地带为重心的北方地区。其中,陕豫晋邻近地区是文明肇始以来我国的腹心地区,也是仰韶文化的主要分布区;其他的各个文化区相对独立,也均达到过较高的社会发展程度,使整个中国文明的起源呈“满天星斗”之势。各地区在发展过程中除了自身的“裂变”外,彼此也有比较密切的竞合关系,区系间文化要素兼容并蓄,在铜石并用时代后期形成了“多元一体”的文明空间格局[2]。

2.2 体国经野

随着历史的演进,“城邑国家”逐渐复杂化,城市等级体系不断明确;如何增强高等级城市对低等级聚落的控制、维系政治和经济的空间网络,成为关键治理难题。面对这个挑战,商代通过设置城邑,“以点带面”地控制国土空间、“步步为营”地扩大控制区域。而其后的西周,由于中央政权的军事政治体量不足以直接管控广大的被征服地区,为了激发徒属的积极性、实现对大体量空间的总体控制,统治者采用分封制思路,利用亲缘关系维持封建网络,实现政治的统合延续。

商周两代的广域空间治理思路实质上是一脉相承的,通过城市体系的布局落子、连点成线,进而控制广袤国土。周代较商代更强调了城市的等级属性,通过礼制规定,明确政治性的城市等级分布,从规则层面保障国土经营的总体秩序。动态的历史实践与成文的城邑秩序相结合,最终形成以城市为核心、以“国(城)野(乡)二元”为特色的“体国经野”技术方法。

尽管还没有出现类同于官僚制国家的全国性统一政权,先秦时代的区域交通在“满天星斗”的文明变迁和其后“体国经野”的分封体系下不断发展,水陆交通干道扮演着文明交流和资源运输廊道的重要角色。太行山与古黄河之间的“山前廊道”贯通了“河南”“河内”及“河北”地区,长期充任物资转输和南北向武力输送的廊道;“太行诸陉”道路体系沟通“河东”与“河内”地区,在盐矿、铜矿等资源运输上至关重要,如晋南与洛阳盆地之间的“虞坂颠軨”道、“中条浢津”道、“轵关陉”道3条主要道路;关中盆地、豫西地区与江汉平原之间至少存在东路、中路与西路3条联络干线,形成了武关道、方城路、三鵶路等关键支路,以及义阳三关等核心要隘[3];“夷夏”“东西”之间的文化互动通过东西向的河流水系实现,古济水与淮泗水网成为“夏”与“东夷”“淮夷”之间沟通的要道[4]。这些水陆干道和要津险隘在“大国山河”体系中的控制作用绵延至今。

2.3 郡县天下

秦国依靠军事优势平灭东方六国,把战国时期逐渐形成的郡县体制自上而下地推向新附之地,形成了极具成长性的郡县制城市体系(图1)。城邑体系之规划呈现出服务于大一统帝国治理的特征,郡县制下的城市成为广袤帝国的统治据点,整合了行政、军事、经济、文教等功能;交通干道充当帝国施行政令、聚敛经济的“大动脉”;都城规划也形成了适应帝国政治思想文化新需求的新规制。

图1 秦帝国核心区山川与城市体系格局(作者改绘自参考文献[5])

汉代经过“郡国并行”的磨合调整,向心性认同不断巩固,以“城”为枢纽控驭国土空间的策略成为朝野共识,对“大国山河”的认知与改造实践走向成熟,真正形成了以天下城邑为核心、交通网络为经脉、山川界域为限定的国土空间构架,城市体系作为一种广域治理工具被正式纳入国家制度,成为“大一统”认同的空间载体与制度灵魂。

从汉高祖统治时期起,“营邑立城”就已经堪称一项基本国策——向内是“编户齐民”治理模式的空间表现;向外是巩固新拓疆土的军政手段。相较于先秦“列国争霸”时期的多头发展,汉代城市的分布范围大大扩张,城市的体系化程度明显增强,《汉书·地理志下》记载,西汉极盛时期共有郡国103个、县1 314个、侯国241个。继起的东汉,城市数量稍逊一筹,但也保持了总体规模,据《后汉书·郡国志》统计,东汉有京畿2个、州13个、郡105个、县1 181个,以城市的最高等级治所来衡量,东汉有都城2座、州城11座、郡城92座、县城1 075座。可以说,“大汉”的城市体系支撑着东方文明达到了空前高度。

秦汉对“大国山河”的空间规画与大一统意识相伴相生,与国家治理体系相辅相成,可谓对我国后续历史影响最深远的规划宏略。

2.4 层级体系

自秦汉郡县体系成型以来,“大国山河”和统一意识便成为不能绕过的治理命题。隋唐宋元明清等朝代延续了郡县体系中“网络化、层级式”规画的精义,也为广域空间治理赋予了更多内涵。

经历了汉末以来的长时间分裂,隋王朝重建了全国范围的统一格局,开浚以东都洛阳为支点的南北运河体系,使大国山河体系与全国性的治理体系再次实现重合;其后的唐帝国更是达到了人类文明的高峰,从太平洋西岸到亚欧大陆的腹心地区都笼罩在它世界性的文化光芒之下。《新唐书·地理志》载,玄宗开元二十八年(740年),全国分为15道,计有郡、府328个,县1 573个;有都城2座、道级治所城市12座、郡城328座、县城1 564座(不包括羁縻州内的城市)。尽管其后历经五代乱世和两宋时期的分裂,“大国山河”格局犹在,城市体系和城市网络绵延存续,促进了经济交流和民族融合。

元帝国混一区夏,疆域空前广阔,欧亚陆上交通畅达,东西方文明交流和民族间文化融合都达到空前规模。为管理广大占领区而设立的地方军政机构——行中书省,伴随着国家建设逐渐行政化、制度化,成为我国今日三级行政区划的最高级——省的前身。为了深度控制人口密集、经济发达的南方地区,元朝建设京杭大运河以承担国家级运输职能,带动了运河沿线地区的经济发展;积极发展海运和海上航行贸易,推动城市经济与文化形成开放格局。这些举措,都是依托“大国山河”体系,有意识地开展空间治理、建设“世界性帝国”的时代写照。

明代开展大规模建城运动,都城与地方城市之发展臻于鼎盛。在这段时间“纲维布置”的都府县城与军事屯戍城市体系,是我国近现代诸多城市核心区的直接起源;与此同时,弱行政属性、强商业属性的市镇得到长足发展,某些专业市镇的繁荣富庶程度甚至超过了其所在行政区划的治所城市。明清两代,无论京畿地区的区域规划,还是地方城市的体系化经营,抑或是乡贤文士对基层市镇的着意营造,都形成了相对成熟的理念和方法,达到了前所未有的高度。

3 “大国山河”规画传统的内涵

在漫长的城市发展历程中,城市体系与山川网络深度互动、多元关联,“大国山河”规画传统不断深化。城市作为人类重要的聚居场所,是人认识自然环境的据点,也是不同尺度的“山-水-城坐标系”之“原点”,从城市出发认识山川的过程,持续赋予自然空间以人文秩序;而随着交通网络的拓展,以及地理、测绘等知识的积累,广域自然地理格局和城市体系的空间分布被勾勒得愈发清晰,古人深刻地认识到城市等级高低与山川界域广狭之间的对应关系,并有意识地运用“形势”理论布置城市网络上的重要节点。

“大国山河”是治国大计的空间体现,与“地势坤”之“势”直接关联,赋予其具体的形态,蕴有文化的内涵。无论是“从城市到自然”的认知外推,还是“从自然到城市”的经略布势,“大国山河”规画体系都在国家治理、文化聚合进程中扮演着重要角色,深刻塑造着广域景观体系与人文情感特质。

3.1 以城市为核心,确定区域空间秩序

城市坐落于山水之中,是在自然山川基础上建立的人间秩序。然而一旦城市建立,周边的自然山水即成为以城市为核心的人居环境的组成部分。古人以城邑聚落为核心认识周边的山川界域、地产风物,使得自然空间浮现出文化概念、文化概念锚固于自然空间。

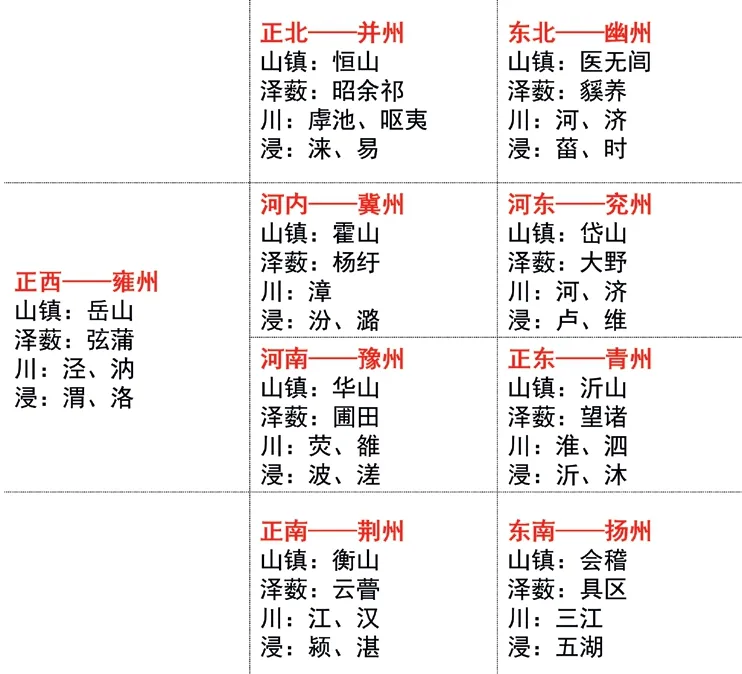

早期文明已经开始自觉地以城市(聚落)为核心确定区域空间秩序,“九州”观点就是这种实践的代表——将面积约当三千里见方(商周时代1里合400余米)的早期文明核心区域划分为大致呈现“九宫格”格局的“九州”,每一“州”之中有其代表性的山镇、泽薮、川浸(即山、湖、河、泽等代表性要素),区域的划定与核心自然要素的选择,以当时的人类聚居格局为核心,这也使得九州叙事下的“大国山河”体系,实质上是古代先民与自然环境互相塑造的关系之写照(图2)。

图2 《周礼·夏官司马第四·职方氏》中描述的九州格局(作者改绘自参考文献[6])

秦代统一列国,将“九州”置于一个自上而下的政权统治之下;汉代更是通过不断的武力拓张,将“中国”的空间概念从“方三千里”拓展到“方万里”,自此“山川界域”思想不断延续,且其基本尺度、等级次序观念没有发生根本性的变化。在国家宏观层面,以都城为原点,以城市体系为基准,以县为基本行政单位,自上而下层层控制,体现了城市体系对国土空间的统率性,明确了都城相较于地方城市的核心地位;在地方的不同空间层次上,以中心城市(府城、县城)为原点、确定周围山水城镇的位置关系,形成了次序分明的“山-水-城”极坐标系。极点通常是一定区域内的中心聚落,由极点观察,次一级聚落或山水被赋予一定的方位角和距离。

“规画”视角下的行政区划以不同等级的治所为圆心,以相应统治能力为半径,遵从“山川形便”原则,将国土画为不同等级的行政区(图3)。构成治境、辖域的“大环”之半径,代表着从治所(圆心)可望、可控的空间范围[7]。理想状态下的府境是以府城为中心、半径150里上下的圆;县境是以县城为中心、半径50里上下的圆。

图3 “大国山河”理想规画图式(作者绘)

3.2 以山川体系为网络布置重要节点

古人既以城市为核心理解山川界域,又以山川为网络“整理山河”、布列城市,对自然空间脉络的理解日益加深,逐渐形成“山川形势”理论——不同规模的聚落对应不同尺度的自然“形势”,并形成体系特征。通常,理想的城市选址必于山水“大聚会”处,山川的“聚会”越多、自然脉络越深湛、地理形势越广阔,所承载的聚落等级越高。这一规律贯穿了从京畿、省城、郡府城、州县城到市井乡村的聚落等级体系。相应地,人居基址也都以“聚”的大小别其优劣,“方圆曲直”的山川之“形”与“远近高低”的山川之“势”,影响着人居的规模、形势与体量。

唐宋以来,“龙脉”成为审视宏观尺度人居体系与政治秩序的新视野,极大地影响了“大国山河”观念的传播和广域空间规划的开展。按《撼龙经》的说法,居“天下中央”的须弥山生出4条“龙脉”,其中南方之“龙”进入中国,形成山脉骨干体系,进而与长江、黄河等水系相互作用,形成大小不等的郡县、都邑、市镇;《疑龙经》则强调山川体系的等级与治所城市、行政辖域之间的对应关系,即“龙分枝干”,“龙脉”的层次反映了地理单元的层次和聚落的等级,从都城、地方城市到县城、市镇的聚落体系,无不镶嵌在层层分支的“脉络”之上[8]。

由山川脉络考察城市体系的视角,是古人理解城市聚落与其所在地理单元之关系的一种思路。同时,这种“网络化”的观点也是古代层级严整、脉络鲜明、政治指向明确的空间治理思路的体现(图4)。

图4 体现山川脉络规画思想的南宋《舆地图》(引自http://www.ningbo.gov.cn/art/2019/10/12/art_1229099800_52051416.html)

3.3 实现空间治理与人居营造的整合

“大国山河”体系在国家治理中起到了支撑性作用,并成为中华文明的显著标识。在中国城市网络与政治体系中,城市既是区域控制的中心,也是交通控制的节点,被山川界域限定、由交通网络连结的城邑体系构成国家治理的空间骨架,城邑之间存在较为明晰的功能区分、等级次序及空间联系。作为城市体系核心节点的都城是国家的政治中心,是集中物化的国家政权形式,古代都城规划表面上看是建筑规划与技术问题,实质上是国家政治理念的反映。京畿地带和都城系统之营造是国家城邑体系建设的首要任务,都城规划注重完整、严肃的礼制系统建设,“非壮丽无以重威”,经天纬地、象天法地、建中立极、营宫立庙等方法都是都城规划的重要环节[9]6-8。

在保障治理体系的同时,“大国山河”空间网络也是我国古代人居营造,特别是空间美学营造的基础。秦汉以降,文学艺术的发展和对地理环境认知的深化,促进了诗境、画境与人居环境的交融。唐宋以来,山水诗中往往寄托了人与自然和谐共生的美好人居理想;宋代士大夫以“格物”的态度探析山水、人居与心灵世界的关联,以相对自觉的群体意识投入绘画中,使“文人画”这一艺术实践与多尺度的地景设计相贯通[10]。文人旨趣与社会理想自唐宋不断传承,落实在文人主导的区域营建中,形成了中国独特的“山-水-城”思想,并在明清时期臻于完善,极大地影响了中国城市的多尺度景观格局。

4 传承“大国山河”规画传统

“大国山河”规画体系起源于人与自然的互动共生,以地理基础为依托、以城市体系为纽带,统筹治理广域空间、实现长治久安。目前,我国经济、政治、文化、社会、生态文明“五大建设”面临新机遇和新挑战,城市既是系统矛盾的集中地,也是解决方案的起源地。面向未来,亟需明确城市体系的核心统率作用,在国土空间规划和广域景观营造中传承“大国山河”规画传统,以推进现代治理,传承中华文明,营造美好人居。

4.1 以城市体系为核心,推进现代治理

自秦汉郡县制正式定型以来,“大国山河”空间体系和镶嵌其间的城市网络就是中国政治治理和经济活动的空间载体,城市体系与行政体系高度吻合,与交通网络相辅相成,与大国山河相得益彰,为统一多民族国家的塑造提供了基本的空间骨架,共同在广域国土空间控制与社会治理中发挥了枢纽作用,增强了文明共同体的向心性。

当前,“百年未有之大变局”与世纪疫情叠加冲击,我国迫切需要构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,新时代国土空间规划需要传承广域空间规画传统,为新时代“统一大市场”积极提供空间支撑,为国家治理体系和治理能力现代化提供空间保障。

4.2 以山川网络为主线,传承中华文明

中华文明植根中华大地,人文胜迹镶嵌于山川界域、城市体系和交通网络之中,形成了丰富的历史文化积淀。山川界限的空间形态蕴藏着国土开拓的轨迹与历史文化信息,交通线路是文明的走廊和国家治理的保障,城邑、关隘、津梁等要素则是交通动脉上的枢纽型节点。近现代以来中华儿女自强不息的奋斗历程,也在革命圣地等空间要素中得到实证。

目前,76万余处不可移动文物资源、56项世界遗产、150处大遗址、140座国家历史文化名城星罗棋布于国土之上,代表着中华文明的人居建设成就。新时代国土空间规划需要重视以山川网络为主线、以城市体系为核心的文化空间建设,突出呈现中华文明植根中华大地、“千年一脉”形成发展的磅礴气象,推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。

4.3 以空间共享为目标,营造美好人居环境

中国城市自古植根于中华山川,形成山-水-城相融的城市建设传统;“城以盛民”,空间规划素有“务为治”的社会政策属性[9]8-19,城市体系与治理体系、交通网络高度匹配,是中华文明得以长盛不衰、绵延不断的“空间密码”,也是中华民族自信力的关键来源。

中国特色社会主义发展进程,要求完善多尺度多层次空间治理、提高城市的体系化程度,要求有效应对疫情等因素的挑战,持续激发城市体系的潜能,更好地满足人民日益增长的美好生活需要。新时代国土空间规划需要完善基于“大国山河”体系的空间规划制度设计,发挥城市体系在区域协调发展中的核心作用,以城市治理推动社会治理的统筹协同,实现空间共治共享。

中华民族的伟大复兴有赖于现代科技文明背景下的城市复兴,以“大国山河”为代表的广域空间规画传统在当代的传承,正是城市复兴的重要基础。为此,需要深入认识规画技术方法与中国地理的高度适配性,认识中国规画传统在世界人居文明中的独特价值,积极探索以自然为基的未来城市解决方案,助力新时代中国式现代化进程。

注释:

① 摘自习近平总书记在中共中央政治局第二十三次集体学习时的讲话:http://www.qstheory.cn/yaowen/2020-09/29/c_1126557587.htm。