南京地区734例甲真菌病临床及致病菌分析

2022-10-25董小平陈欢刘海波刘芳段奇峰桑红

董小平 陈欢 刘海波 刘芳 段奇峰 桑红

(南京大学附属金陵医院皮肤科,南京 210022)

甲真菌病是由皮肤癣菌、酵母菌和非皮肤癣菌性霉菌,侵犯甲板和/或甲床所致的病变。其中由皮肤癣菌引起的甲真菌病又称为甲癣。甲真菌病的发病率占自然人群的2%~18%[1]。在真菌镜检的基础上再做真菌培养,明确病原菌的种类,将为药物选择带来较明确的方向。

为更好地预防和治疗甲真菌病,了解本地区皮肤科门诊就诊者指、趾甲真菌感染情况,本研究对2020年6月—2021年6月皮肤科门诊采集的734例指、趾甲直接镜检阳性患者从临床特征到病原学方面进行分析,现将检测结果统计报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

收集2020年6月—2021年6月来我院皮肤科门诊就诊的临床症状典型、真菌直接镜检菌丝阳性的734名甲真菌病患者。登记一般资料(包括姓名、性别、年龄),询问病程及用药史。

诊断标准参照赵辨主编《临床皮肤病学》;同时严格按照《全国临床检验操作规程》中的规定采集标本分别进行真菌镜检、真菌培养和菌种鉴定。菌种鉴定的判断标准采用王端礼主编《医学真菌学——实验室检验指南》的判断标准执行[2]。

1.2 实验方法

取材 甲标本刮取靠近病甲甲床的碎屑。甲标本用手术刀刮取或剪刀剪取,注意无菌操作,尽量取病灶与外观正常交界部位的指、趾甲以及甲下的碎屑。

真菌直接镜检 将采集的可疑标本置载玻片中央,滴1滴10%复方KOH溶液,微加热以不沸腾为度,轻压盖玻片。置光学显微镜下先用低倍镜查找菌体,然后换高倍镜观察菌体结构,镜下观察甲屑内有无菌丝或孢子。

真菌培养及鉴定 将所有镜检阳性的标本同时接种于含放线菌酮和不含氯霉素的沙堡弱葡萄糖琼脂培养皿中,每皿平均接种7个点,28~30℃培养2~4周。如培养皿中有3个或3个以上同一种病菌生长即鉴定为致病,4周以上无菌落生长断定为阴性[3]。根据菌落的生长特征、镜下形态及生理生化特征进行鉴定,酵母菌采用科玛嘉显色培养基以及API20试剂盒鉴定,所有致病菌均鉴定到种。

1.3 统计学方法

本研究采用SPSS13.0软件进行数据处理和分析。采用描述性统计对所有数据进行分析,组间率的比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 一般情况

734例患者均具有典型的临床症状,直接镜检菌丝阳性。其中男性497例,占67.7%;女性237例,占32.3%。年龄0~92岁,平均年龄46岁。不同年龄组病例数见表1。

表1 各年龄段甲真菌病发病情况

2.2 病程

患者病程(0.3~33)年,病程>10年的患者占10.7%。583例患者伴有其他浅部真菌病,其中手足癣432例(足癣407例),花斑糠疹5例,体股癣69例。57例患者3个月前口服过唑类或丙烯类或其他类抗真菌药物,其中49例患者此前患过甲真菌病。246例患者曾外用过各种抗真菌药物或各种偏方等非抗真菌药物。使用抗真菌药物治疗过的甲真菌病患者共196例,培养阳性率为51.2%,与未使用药物治疗的患者培养阳性率相比差异无统计学意义(P>0.05)。

2.3 病甲临床类型

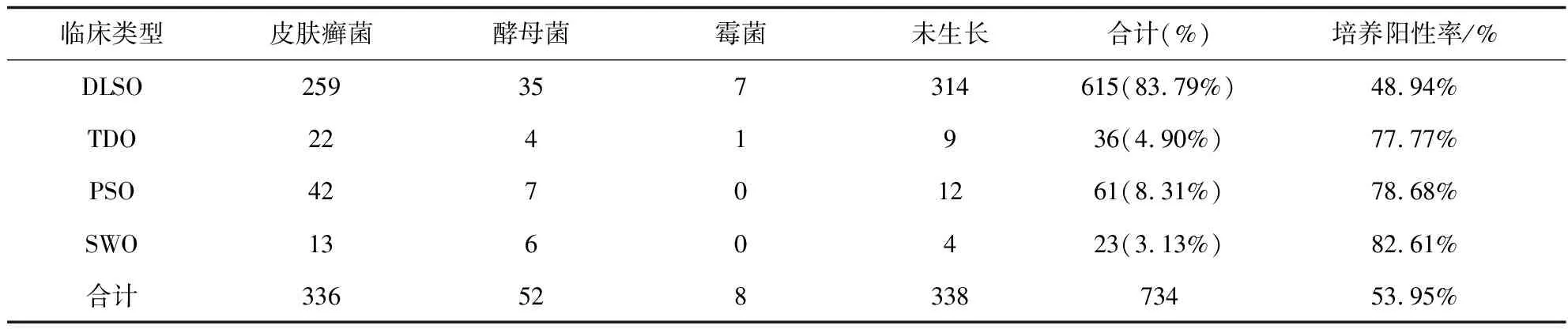

指甲169例,趾甲565例(其中指甲和趾甲合并感染的89例)。趾甲发病率明显高于指甲,且拇指/趾甲的患病率高于其他甲。病甲的临床类型主要是远端侧位甲下型(615例)占83.79%;近端甲下型(61例)占8.31%;全甲毁损型(36例)占4.90%;浅表白斑型(23例)占3.11%。

2.4 真菌培养结果

734例甲真菌患者,真菌培养阳性396例,培养阳性率53.95%,共分离出396株致病真菌,皮肤癣菌336株(84.85%),其中红色毛癣菌321株,趾间毛癣菌15株。酵母菌52例(13.1%),其中白念珠菌51株,光滑念珠菌1株。非皮肤癣菌霉菌8株(2.02%),其中曲霉1株,枝顶孢霉7株。菌种与临床类型的关系经卡方检验差异无统计学意义(见表2)。

表2 菌种与临床类型的关系

3 讨 论

甲真菌病是临床最常见的甲病,约占临床所有甲病的50%[4]。研究报道表明该病发病率占全球人口的1%~8%[5],是由各种真菌引起的甲板或甲下组织感染,最常见致病菌是皮肤癣菌,其次为酵母菌和非皮肤癣菌霉菌(non dermatophyte mould,NDM)[6]。本次的分析结果可以发现南京地区甲真菌病以皮肤癣菌最为多见,其次是酵母菌和非皮肤癣菌,皮肤癣菌中红色毛癣菌为主,其次是趾间毛癣菌。这与国内各地区的调查研究的优势菌结果类似,但有报道甲真菌病致病菌为酵母菌居多[3,6],不同地区关于酵母菌和所占的比例的报道差异比较大。小孢子菌很少引起甲的感染,国内外均有少数文献报道小孢子菌属感染甲板[9],本研究未培养出小孢子菌,可能与地域环境、气候等因素有关。

本次调查中患者性别比例为2.1∶1,男性明显多余女性。这与董婧等[7]报道的女性患者更多不一致,可能与本单位的就诊人群主要为部队男性官兵有关,长期穿皮鞋,训练多出汗多,温暖潮湿的环境更有利于真菌生长。甲真菌病患者的就诊年龄多在20~50岁,为71.8%,这与闫伟等[8-9]的报道一致,这可能与这个年龄段的人社交、工作、生活等需求多有关。特别是50多岁的女性患者,由于从事保姆、餐饮等行业,有很多是养育第三代等需求或长期从事家务劳动,家人要求尽早治愈以免传染给婴幼儿。另外,临床上遇到婴幼儿真菌感染的病例时,询问养育者多数也存在真菌感染的情况。本次调查有583例伴有浅部真菌病,其中有432例患有手、足癣。所以,手、足癣患者应引起重视,积极调整生活方式,及时治疗,这对预防甲真菌病有重要的意义。

本次调查共收集734例镜检阳性的甲真菌病,从临床类型来看,DLSO型甲真菌病占83.7%居首位,PSO型次之,TDO型居第3位,提示南京地区感染甲真菌病以DLSO型为主,与文献报道一致[8]。

甲真菌病的诊断需要临床和实验室检查相结合,正确的诊断才能指导有效的治疗。直接镜检及培养是简便可行的确诊方法,应进一步向基层普及和推广[1]。近年来,随着网络迅速发展,患者接触药物治疗信息广泛,很多在来院治疗前自行治疗过了。本次调查发现246例患者曾自行使用过各种抗真菌药物或各种偏方等非抗真菌药物,这为甲真菌的诊断和菌种的鉴别加大了难度。甲真菌病致病菌菌种分布受性别、年龄、气候等多方面的影响,处在不断的变化中。真菌培养可准确鉴定菌种,适合病情反复发作的患者,且进行药敏试验有利于医生更好地为患者选择治疗药物,降低疾病复发率,促进患者康复[10]。因此,真菌培养及致病菌种的鉴定,对甲真菌病的治疗和预防都有积极意义。