《论语》诠释的三种范式及其内在关联

2022-10-25臧要科

臧 要 科

(河南大学 哲学与公共管理学院,河南 开封 475004)

在《论语》诠释史上,两汉魏晋南北朝是诠释方式的酝酿与定型期。东汉郑玄《论语注》、魏何晏《论语集解》、梁皇侃《论语义疏》相继而起,代表了不同的诠释路向。基于经注合一的文本形式,兼通今古文经学的郑玄以礼注《论语》,立足训诂、取向折中融合;在此基础上,何晏的《论语集解》进一步择优注而集之,并以义理的获得而非名物制度的训诂为诠释取向;染有玄谈和佛教讲经之风,皇侃《论语义疏》,搜罗精义,以己之学识,既疏通经文又疏通注文。在此不同诠释中,《论语》文本之意、孔子原意、诠释者所理解之意三者间相依相成,共同支撑起了《论语》中开放的思想世界。

一、郑玄诠释《论语》方式

“论”指讨论编次,“语”指谈说。孔子弟子以及再传弟子讨论编次孔子应答弟子和时人之语,编简为册是为《论语》,它约成于战国初年。

西汉景帝至武帝时,陆续出现了三种传抄本,今文《论语》两种:《齐论》和《鲁论》,古文《论语》一种:《古论》[1]273—274。皇侃《论语义疏·序》曰:“此书亦遭焚尽。至汉时,合壁所得,及口以传授,遂有三本:一曰《古论》,二曰《齐论》,三曰《鲁论》。”[2]10文本形式的不同,并非源本不同,而是编简缺落口传不同所致,“寻当昔撰录之时,岂有三本之别,将是编简缺落口传不同耳”[2]11。故刘向《别录》云:“鲁人所学谓之《鲁论》,齐人所学谓之《齐论》,合壁所得谓之《古论》。”[2]11三者亦各有传承系统,传《齐论语》的名家为昌邑中尉王吉,王吉又传《齐论语》于安昌侯张禹;传《鲁论语》者为常山都尉龚奋、长信少府夏侯胜、丞相韦贤、鲁扶卿、前将军萧望之、安昌侯张禹,皆名家。安昌侯张禹以《鲁论语》为底本,吸收《齐论语》优长,集成出一个新的《论语》文本,称为《张侯论》。“安昌侯张禹,就建学《鲁论》,兼讲《齐说》,择善而从之,号曰《张侯论》。”[2]11皇侃《论语义疏·序》所引为刘向《别录》,是《汉书·艺文志》所本,在唐陆德明《经典释文·序录》中有了更详细的叙述:“安昌侯张禹受《鲁论》于夏侯建,又从庸生、王吉受《齐论》,择善而从,号曰《张侯论》,最后而行于汉世,禹以《论》授成帝。后汉包咸、周氏并为章句,列于学官。”[3]61吴承仕进一步考证,张禹其实是融《齐论》《鲁论》《古论》三家而为《张侯论》:“张禹本从夏侯建受《鲁论》,又从王庸受《齐》学,而为《说》二十一篇,则又用《古论》篇次,是兼采三家而以《鲁》为主。”[4]140无论是集成《鲁论》《齐论》,还是集成《鲁论》《齐论》和《古论》,可以确定的是,《张禹论》是《论语》的里程碑式[5]113集结本。《论语》的集结并非个例,乃是经典文本不断完善的必然趋势,这也可以从1973年出土的定州竹简《论语》反映出来。简本《论语》在汉宣帝刘询五凤三年即公元前55年已行于世,它以《鲁论》为底本,以《齐论》为校本,也是一个集结本[6]467,略早于撰于公元前47至44年间的《张禹论》。与简本《论语》作为中山怀王随葬品未能传习于后世不同,《张禹论》为世所贵,盛行于两汉,“欲为《论》,念张文”[7]3352,且为后世传本《论语》之渊源。

郑玄《论语注》是《论语》第二次集结修订。关于郑玄《论语注》成书,何晏《论语集解·叙》、皇侃《论语义疏·序》、陆德明《经典释文·序录》、《隋书·经籍志》以及邢昺《论语注疏·序》中的记载不尽相同,除一致认为校本为《齐论》和《古论》外,不同之处主要集中于《鲁论》和《张侯论》何者才是郑玄《论语注》的底本上。叶国良在进一步辨析《鲁论》与《张禹论》基础上,认为“郑玄所用的《鲁论》,应该就是这个经过张禹改编,加包、周章句的本子。郑玄再以《张侯论》为本,考校《齐》《古》二《论》而作注。不过郑玄融合今古《论语》,主要是以《古论》的文字校正《张侯论》(即《鲁论》)的假借字”[8]178。基于此,我们基本可以确定,郑玄《论语注》应是《论语》继《张侯论》之后又一次有着深远影响的集结修订。至此,鲁、齐、古三文本始合于一处,今本《论语》定型于此,它也是现行本《论语》的来源。不同于《张侯论》仅将《鲁论语》和《齐论语》中各自不同经文传授整合为一新的文本,郑玄《论语注》不仅整合文本,而且也注释经文。“汉末郑玄以《张侯论》为本,参考《齐论》《古论》,而为之注,盛行当时。”[1]274

《论语》第二次集结修订中发生的重要变化,主要体现在“传”的诠释方法至“注”的诠释方法的改变上:“郑康成又就《鲁论》篇章,及考校《齐》《古》二论,亦注于《张论》也……注者自前汉以前解书皆言传,去圣师犹近,传先师之义也,后汉以还解书皆言注,注己意于经文之下。”[2]19若考其源,西汉孔安国对《古论语》已有“训说”,皇侃疏解“古论唯博士孔安国为之训说”云:“训亦注也,唯孔安国一人注解于古论也。……训说者文字解之耳。”[2]19继孔安国之后,东汉马融亦为之训说,孔、马两家对古文《论语》的注释,在《张侯论》盛行后,逐渐失传,只有部分留存于何晏《论语集解》中。除《古论语》的训说外,东汉包咸、周氏为《张侯论》所作“章句”亦属于注释这一诠释类型,皇侃曰:“章句者,注解因为分段之名也。包、周两人注张侯论,而为之分段章句也。”[2]18—19清人顾炎武对“注”有更清楚的说明:“先儒释经之书,或曰传,或曰笺,或曰解,或曰学,今通谓之‘注’。”[9]705由此可见,贯通今古文以整合优化文本和注己意于经文之下,从而形成一个有着统一意义的文本,应是郑玄《论语注》最为显著的特征。

这统一的意义,便是郑玄的精密礼学系统,罗振玉言:“郑君此注,多根据礼经,殆成于礼注既成之后,晚年所写定。”[10]156在这个系统中,《周礼》实为核心,《礼记》《仪礼》次之,三礼注也是郑玄最先完成,罗振玉所言多根据礼经,即是郑玄的“引经证义,引礼证经”诠释方法,蕴藏其中者便是郑玄追寻经典统一意义的诠释理念。具体来说,《论语注》之“注己意于经文之下”,便是将《周礼》《礼记》中相关者注于《论语》相应字句之下,以此阐明来《论语》文本的意义,并进而呈现作为具体历史人物而非神话人物的孔子形象。郑玄的《论语注》将注文与经文共现于文本同一空间内,注与经之间的诠释循环在生成意义的同时,也限制了意义的溢出,从而保证了意义的客观性与真实性。经、注合一的释经体例始于马融(1)《毛诗正义》卷一《周南关睢诂训传第一》孔颖达疏“郑氏笺”曰:“注者,著也,言为之解说,使其义著明也。汉初,为传训者皆与经别行,三传之文不与经连……是毛为诂训亦与经别也。及马融为《周礼》之注,乃云:‘欲省学者两读,故具载本文。’然则后汉以来,始就经为注。”(参见《毛诗正义》,北京大学出版社2000年版第4页。),完善于郑玄。通过使用“注”的方式,并贯以其精细一致的礼学系统,郑玄删裁繁芜,刊改漏失,也使迷失于烦琐章句中的学者终有所归。

郑玄《论语注》成书后,曾盛行于汉末三国之世,即使何晏的《论语集解》出现后,它也曾与之并行流传,“梁、陈之时,唯郑玄、何晏立于国学,而郑氏甚微。周、齐,郑学独立。至隋,何、郑并行,郑氏盛于人间”[11]939。但是,唐大历(766—799)年间,啖助、赵匡师徒以对圣人原意的追求代替对经、注的语文学分析,继此义理释经方法流行于世之后,郑玄《论语注》便渐渐淡出人们的视域。到了宋代,由于宋人不尚郑学,郑玄《论语注》全本在北宋已罕见流传,南宋以后,则完全失传。不过,既有清人如马国翰之辑佚,也有考古发掘之敦煌文书写本和阿斯塔那卜天寿抄写本,加之完整流传至今的郑玄三礼注为参照,不仅郑玄《论语注》中“注己意于经下的经注合一”经典注释模式与“援三礼注解《论语》”诠释趋向清晰可见,而且亦可由此窥见郑玄诠释经文时注重字词段落间的诠释循环,以及注重名物制度的训诂等细节,而贯穿其中者则是郑玄的求诸经间的融通与求圣人之真意的诠释精神。然而,既以己意注经,纵然有求真之意向与文本客观性的保证,理解的天秤已悄然向理解者这一方偏移了,至何晏《论语集解》中对不同注释的选择与改动中,己意的表达便代替了对圣人之意的追求。

二、何晏对两汉《论语》注释的集解

何晏等人汇集汉魏经师八家之说编撰而成的《论语集解》,是继郑玄《论语注》之后,《论语》成书过程中第三次影响深远的集结与修订,它是传世注疏合刻本《论语》所从出者。唐开成二年(837)所刻《论语》十卷,即何晏《论语集解》正文。南宋绍熙五年(1194),黄唐编撰的《十三经注疏》刊行于世,曾单行的经与注疏始合刊一处,黄唐所收《论语》正是北宋邢昺所疏解的《论语集解》,名曰《论语注疏》。清代重刻宋本十三经,阮元《论语注疏校勘记序》曰:“鲁、齐、古本异同,今不可详。今所习者,则何晏本也。”[12]1因为郑玄《论语注》的佚失,从经典诠释效果历史而言,不同文本形式的《论语》间的融合,至何晏《论语集解》方才最终确定下来。

何晏《论语序》曰:“至顺帝之时,南郡太守马融亦为之训说。汉末,大司农郑玄就《鲁论》篇章,考之《齐》《古》,以为之注。近故司空陈群、太常王肃、博士周生烈,皆为之义说。前世传受师说,虽有异同,不为之训解。中间为之训解,至于今多矣。所见不同,互有得失。今集诸家之善说,记其姓名,有不安者,颇为改易,名曰《论语集解》。”[2]19—20何晏所谓“前世”,指《张禹论》之前《鲁论》《齐论》《古论》的传承而言;“中间”则是指《张禹论》成书后,《论语》的“训解”阶段,包括孔安国《古论》“训说”,包氏、周氏《张禹》“章句”,马融《张禹论》“训说”,郑玄《论语注》,以及三国曹魏初期陈群、王肃、周生烈等人的《张禹论》“义说”,它们均属广义的“注释”,约有二十余家之多,而且彼此间各不相同。所谓“集诸家之善”,便是将这些关于《论语》的注释有选择性地汇编在一起,“集注以解此书”[2]20。何晏等人在集解各家注释的同时,也对《论语》正文进行了进一步的优化:“何晏所集七家内,孔安国、马融纯乎古文,余则三家并有……何晏就三家本以意为之,……采孔、马之注,则改包、周之本,用包、周之说,又易孔、马之经,自成一家。”[13]52在《论语》的集结修订过程中,《张侯论》已经融合《鲁论》《齐论》《古论》,非纯粹《鲁论》;包氏、周氏对《张侯论》进行的章句,曾列于官学;郑玄《论语注》据包氏、周氏《张侯论》章句,同时也参考《鲁论》《齐论》《古论》,亦非纯粹的《张侯论》。《论语集解》虽亦是以《鲁论》为本,但实际情况,正如上述所言,乃是融合《张侯论》《鲁论》《齐论》《古论》基础上的又一新的修订本,其正文是基于何晏所处魏晋时代的玄学思潮,对此前各版《论语》的优化。可以说,至何晏《论语集解》,不仅后世传本《论语》正文更加完善,汉魏诸家注释也汇集于一处,经文与注文均基本确定,注释方式亦趋于成熟,此便是“集解”这一经典诠释方法及其诠释趋向。

《论语集解》采取了经注合一的文本形式,将经文与注释汇集于同一视域空间内,使之处于诠释循环中,这与郑玄《论语注》的诠释方法并无太大不同。主要区别在于,《论语集解》是汇集众家之说并兼下己意,《论语注》则仅是以己意注经,郑玄的注释也在何晏集解之列,不同的诠释趋向在此多与一的差异中出现了分化。集解,即集诸家解《论语》之义,何晏“简择翦裁,殊费心力”[14]31,但何者为善?取此舍彼依何标准进行?却离不开何晏的理解与选择,更不用说何晏以己意对所谓“不安”之注释进行的改动,上述均是围绕何晏及其思想趋向来运作,故而清人陈澧称《论语》从此“始有玄虚之语”[14]31,此论虽未确切,但也揭示出何晏《论语集解》中以诠释者为中心的诠释趋向。相较于郑玄《论语注》将《论语》置于其礼学系统内,以文本为中心,对之进行语文学式分析,以求追求历史的、真实的而非谶纬式的孔子及其思想,何晏的《论语集解》则是把《论语》从经学系统中剥离来,并将之置于魏晋玄学儒道对话的视域内,虽旨在辨析孔、老异同,但所理解之老子“与圣人同”[15]220以及王弼更为思辨的“圣人体无,老子是有”[16]2108—2109均深深打上玄学烙印,在诠释者的个人视域得到释放时,圣人之意已有被诠释者的义理诠释所代替的趋势,它也启发了两晋及南朝注释者对《论语》的自由解说。皇侃《论语义疏》便是这一诠释方向上的代表,它和北宋邢昺《论语注疏》一同组成了《论语》诠释史上的两大系统。在皇侃《论语义疏》中,我们看到是一个生动、空灵、多彩的意义世界,它没有训诂者的烦琐考据,也少了经学家固执拘泥,更不似后来理学家的严肃造作。

在《论语》经、注的结集成书过程中,《张侯论》整合《鲁论》《齐论》《古论》,是《论语》的第一次优化,《论语》正文得以确定。郑玄《论语注》是在超越今古文的前提下,进一步修订了《论语》正文,并将解释经文的注与经合于一处,这是《论语》的第二次优化,于此《论语》经、注合一的文本形式也得以确定。何晏《论语集解》则是在超越经学并在儒道视域下,对《论语》的第三次优化,《论语》正文最终确定下来,郑玄经、注合一体例也得到继承与完善,对《论语》的诠释重心开始由经文文本向个人视域的释放转移,义理解经趋向展露端倪。伴随《论语》成书过程始终的是方法与本体间的动态平衡。无论是《论语》文本所呈现之义,还是《论语》诠释者所悟之义,抑或《论语》中的圣人原义,对于《论语》意义的获得与肯认,都伴随着传统的延续与更新以及诠释方法的完善。若说《论语注》出而《张侯论》衰,《论语集解》出而《论语注》衰,也许并不完全确切,但它们或残存于石刻,或沉寂于石窟,或传承于各代,却也是历史事实,其间的兴衰更迭,既有文本优化与思想发展的内在驱动,亦有历史机缘。

三、义疏对经文与注文的诠释

何晏《论语集解》成书后,“诸儒多为之注,《齐论》遂亡。《古论》先无师说,梁、陈之时,唯郑玄、何晏立于国学,而郑氏甚微。周、齐,郑学独立”[11]939。在《论语》的诠释史中,每一次修订都促进了《论语》文本的进一步完善,同时也导致了此前版本的衰落。魏晋南北朝延续东汉以来的今古之争格局,而有南学与北学间的相持。《隋书》卷七十五《儒林传》:“南北所治,章句好尚,互有不同。江左《周易》则王辅嗣,《尚书》则孔安国,《左传》则杜元凯。河、洛《左传》则服子慎,《尚书》《周易》则郑康成。《诗》则并主于毛公,《礼》则同尊于郑氏。”[11]1705—1706北方基本采用东汉时期的注释;与此相较,南方则多是魏晋时期的注释。南、北方论《诗》同主《毛传》,治《礼》则同宗郑玄《注》。所以,从经典诠释这一角度来看,南方盛行魏晋士人的注释,由于有玄学影响,因而诠释经典时不拘家法,兼采众说,以义理阐明为趋向,新义频出。北方则多采用东汉旧有的注释,诠释经典时比较拘泥保守,墨守东汉旧说,不能阐发新义。

若追溯其源头,可以说北学多依郑玄礼学,南学则源于宋衷《五经章句后定》,悉子雍(王肃)之术[17]81,但是何晏、王弼融合儒道“以无为本”的致思趋向,已远非“排郑乃蹈其失”的王肃可比,加以永嘉晋人衣冠南渡后,玄学尤盛于南方,所以“河洛尚笃康成,江左则不能确宗王氏。《宋书》谓:‘江左儒门,参差互出。’盖群经集解,盛于一时,家学师法,扫地以尽。及今文章句沦亡,义疏遂起于齐梁之际”[17]82。由此亦可见,南学实由郑玄礼学、玄学和佛教三者构成,“南北朝时,南朝重礼学,采郑玄《三礼》;又受玄学影响,讲经兼采众说;又受佛学影响,搞比‘注’更详细的‘义疏’,成为‘南学’”[18]16。皇侃《论语义疏》便产生于南学与北学相持的历史情境中,相较于“北学深芜,穷其枝叶”,南学则“简约,得其英华”[11]1706。然而,南学、北学之分,一是郑学系统,属于汉学;一是王肃系统,属魏晋玄学。郑、王相争,虽然郑玄注重文本间的融通,王肃则重礼制的现实应用,但他们的经典诠释取向却都是古文学的“简约”与“义理”,故周予同谓南学与北学都是“汉学古文派的支流”[18]16。基于上述南北之学及其诠释趋向的梳理,我们便不难理解,何晏《论语集解》纵然多改郑注,但亦如郑玄以礼释经思路一样,也多以“己”意来选择不同的注释以及诠释《论语》,所不同者,在于不同境遇中的“意”已然不同了。同样,皇侃《论语义疏》,取佛教讲经之法,对经和注进行疏解时,更是贯注“己”意于其中,从而使得由何晏《论语集解》所打开的诠释者的个人视域,得到了更彻底的释放,《论语》诠释空间也被彻底打开,由此孕育出一个由儒学、玄学和佛教构成的五彩斑斓的思想世界。

《论语义疏》为南朝梁吴郡人皇侃所撰,是皇侃以何晏《论语集解》为底本,兼采江熙《集解论语》,并运用佛教“义疏”体对《论语》经文和注文进行的意义疏解,它涵括了魏晋南北朝时期士人对《论语》的经典诠释,唐、宋一直流传不废,但不见录于南宋陈振孙《直斋书录解题》中,可见此时已绝迹于中国。它与北宋邢昺《论语注疏》均以何晏《论语集解》为诠释对象,是其诠释过程中产生出的两个系统即皇疏系统与邢疏系统[19]10。在郑玄《论语》“注”中已经初露端倪的“己意”,借助更为自由的“义疏”体,也淋漓尽致地体现在了对经文和注文的双重疏解中。那么,何谓“义疏”?简言之,“兼经注而明之则谓之义疏”[20]2,即义疏为讲经之记录[21]241,它以经典文本为对象,具有“问—答”对话结构,注重疏通经文与注文间逻辑关系,通过对经文与注文进行双重注解来阐述经典文本所蕴含的义理。《论语义疏》即是皇侃讲解《论语》,分疏其义理,笔记以为书者。较之于郑玄《论语注》以及何晏《论语集解》对经文的单向诠释,皇侃《论语义疏》则不仅将解释的范围扩展至注文,而且还注重疏与经文、注文间的逻辑通畅与意义融洽,从而在皇侃《论语义疏》中,经、注、疏间不再是单向地解释经文或解释注文,而是在三者间呈现为双向的诠释互动。这集中体现于其“科段”与“问答”中,牟润孙言:“义疏之为书,自其文体上言……所可论者,盖有二事焉。一为其书之分章段,二为其书中之有问答。”[21]294

皇侃在《论语义疏》开篇便提出了“科段”之分:“《论语》是此书总名,《学而》为第一篇别目,中间讲说,多分为科段矣。侃昔受业,自《学而》至《尧曰》凡二十篇,首末相次无别科重,而以《学而》最先者,言降圣以下皆须学成。”[2]23皇侃遵循郑玄、何晏对于《论语》篇目以及章数的划分,因此严格意义上,科段乃是针对《论语》篇目下的“章”而言,即牟润孙所言的“章段”。皇侃《论语义疏》中对“科段”最为明确、详细表述,出现于《论语义疏》卷一《学而》“学而时习之”一句的义疏中:“此以下孔子言也,就此一章分为三段。自此至不亦乐乎为第一,明学者幼少之时也,学从幼起,故以幼为先也。又从有朋至不亦乐乎为第二,明学业稍成,能招朋聚友之由也。……又从人不知讫不君子乎为第三,明学业已成,能为师为君之法也。”[2]24此是将阐述某一完整意义的“章”逻辑地细分为更为具体的意义段落,由此在部分与整体的诠释循环中更为清晰、详细、完整地呈现该章的意义。此为“科段”中的意义解析,与此相应还有意义归纳。如在《论语·子·张第十九》中,皇侃以孔子弟子为坐标,将二十四章内容归纳为子张语、子夏语、子游语、曾参语、子贡语五个意义段落。可以说,以文本为基础的“意义解析”与“意义归纳”是皇侃“科段”中的核心。进一步而言,皇侃“科段”之分,是以他对《论语》二十篇排列顺序的解读为基础,在皇侃的理解中,《论语》由《学而》至《尧曰》,其间有内在的逻辑将之联为一个首尾相次的意义整体。所以在每一篇开头,皇侃都对此篇排列给予解释,如《论语·为政第二》:“《为政》者,明人君为风俗政之法也。……所以次前者,《学记》云,君子如欲化民成俗,其必由学乎,是明先学后乃可为政化民,故以《为政》次于《学而》也”[2]53;《论语·尧曰第二十》:“《尧曰》者古圣天子所言也,其言天下太平禅让与舜之事也。所以次前者,事君之道,若宜去者拂衣,宜留者致命,去留当理,事迹无亏,则太平可睹,揖让如尧。故《尧曰》最后次《子张》也。”[2]681皇侃关于《论语》篇目顺序的解释难免有牵强之处,但他将《论语》二十篇视为意义整体的诠释趋向却由此清晰可见。在此整体性视域下,皇侃或将一章细分为小的意义段落,或将几章归纳为大的意义段落,由此《论语》的意义便呈现于由篇、章、段构成的诠释循环中。

“科段”是对整个文本进行的意义建构,具体意义的表述则通过“问答”形式呈现出来。《论语义疏》中的“问答”对话,以“或问曰”“答曰”的自设问、自回答形式出现。《论语义疏》卷一《学而》皇侃疏“孔安国曰,孝子在丧哀慕,犹若父在,无所改于父之道也”句:“或问曰:‘若父政善,则不改为可,若父政恶,恶教伤民,宁可不改乎?’答曰:‘本不论父政之善恶,自论孝子之心耳。若人君风政之恶,则冢宰自行政。若卿大夫之恶,则其家相邑宰自行事,无关于孝子也。’”[2]45虽然忽略了具体的提问人,但是“依讲经之例推之,当必有其人问也”[21]297。皇侃在《论语义疏·序》中一再强调“今日所讲”“侃今之讲”,显然是针对听众而言,据《梁书》卷四十八《儒林传》记载: “侃好学……起家兼国子助教,于学讲说,听者数百人。”[22]680则《论语义疏》作为皇侃讲经记录,亦有众多听众,“或问曰”之提问并不是皇侃一人之假设。因此,在皇侃的“或问曰”“答曰”中,对话中的“问—答”结构仍然清晰可见。义疏之有问答,一方面,反映出它本是讲经后的记录,另一方面,不同于科段中的演绎与归纳,对话中的“问—答”结构在保留口语化特征的同时,也使意义溢出了提问与回答双方,走向了视域融合,从而使讲经时的“己意”得到了完全释放。

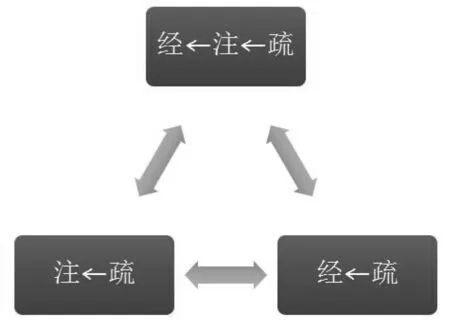

概而言之,分科段与设问答,并结合源自郑玄《论语注》和何晏《论语集解》中的经注合刊的文本形式,皇侃把“经←注”二级单向诠释结构扩展至经、注、疏三层循环诠释结构:

由于皇侃《论语义疏》本是讲解《论语》之记录,而且是以何晏《论语集解》为底本,所以何晏的《论语集解》中“经←注”中的意义整体乃是皇侃首先要疏解的对象,这是第一个层次,它建构起皇侃的整体视域,决定着他的诠释方向与内容,这也是皇侃《论语义疏》中多华丽之辞、玄虚之语原因所在。在此整体视域中,皇侃进一步参考了何晏《论语集解》之外的其他注释疏讲经文与注文,这是其第二层次“经←疏”,以及第三层次“注←疏”。进一步而言,当讲经之语凝结为文字,获得自身的独立性后,在这三层结构实际上还暗藏着彼此间的理解循环。因此,皇侃《论语义疏》中的三层结构实是人们阅读《论语》时的理解结构,而非前后相继的线性时间序列。这一蕴藏于《论语》文本中的内在结构,决定着理解者面对《论语》时,无论是要追寻圣人之原义,还是要探索文本之真义,抑或阐述己所体悟之义,他们最终所获得者乃是三者融合,而不是其中的某一个,这也是《论语》作为经典而历久长新的活力源泉。

四、结语

《论语》是孔子哲思的客观化,其中既蕴含着礼、义、仁架构起的心性哲学系统,也凝聚着人文之学、德性之学、教化之学的儒学精神方向。从经典诠释的角度审视《论语》,在其由子书至经书辅助再至经书的变化过程中,不仅文本得到不断优化,文本诠释方法随之趋于完善,而且在经由“注”至“集解”再到“义疏”等诠释方法的完善过程中,对《论语》的理解也逐渐摆脱单一性并趋向于多元化,孔子原义、文本原义和理解所悟之义,三者彼此相互融合,共同支撑起《论语》的思想世界。从中国经典诠释史角度而言,两汉魏晋南北朝时期的《论语》的诠释,是中国经典诠释历史进程中不可或缺的一个环节,除了为后世的《论语》理解提供丰富的诠释技艺外,最重要者是其“义理释经”的路向进一步拓展了《论语》的开放性,从而也遥启了宋儒义理解经的诠释路向。