粤北瑶族传统舞蹈传承基地的建设与启示

2022-10-25赵勇

赵 勇

(韶关学院 音乐与舞蹈学院,广东 韶关 512005)

中华优秀传统文化是华夏文明的 “根” 与 “魂” ,亦是中华民族的 “精神命脉” 与 “文化基因” 所在[1]。优秀传统文化的传承便是 “中华民族精神基因的传承” 。民族优秀传统舞蹈文化形态多样,作为中华民族传统文化精神直观动态的人体语汇标识符号,不仅是中华优秀传统文化的重要组成部分,更是当代大学生塑形凝神、美育铸魂、树立民族文化自信的重要支撑[2]。党的十九大以来,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》(中办发〔2017〕5 号),要求中华优秀传统文化要贯彻国民教育始终,强调中华优秀传统文化是学校发展美育的资源与根基[3]。基于高校文化传承与美育教育的现实需求,民族优秀传统舞蹈文化不仅在文化、教育领域获得重视,更是在国家文化软实力提升背景下得到大力提倡。为更好传承和发展民族传统舞蹈文化,进行区域民族传统舞蹈传承基地建设已经成为文化建设与美育教育的一项重要课题。

韶关学院为破解粤北瑶族传统舞蹈文化特质挖掘不深、传承机制运行不畅、传承活化能力不足等问题,充分利用毗邻粤北三个少数民族自治县的地缘优势,长期致力于粤北瑶族传统舞蹈文化传承与教学研究工作。2018 年申报传承项目 “粤北瑶族传统舞蹈” ,围绕 “挖掘” “传承” “活化发展” 三个关键环节展开传承基地建设,历经申报、初评、复评,于2019 年入选广东省教育厅第二批高校中华优秀传统文化传承基地,2021 年在广东省教育厅中期建设复评中获 “优秀”[4]。粤北瑶族传统舞蹈传承基地历经五年的建设与发展,不断总结经验与创新建设模式, “植根区域民族传统文化深厚土壤” ,不断弘扬粤北瑶族传统舞蹈艺术。

一、粤北瑶族传统舞蹈传承基地的建设路径

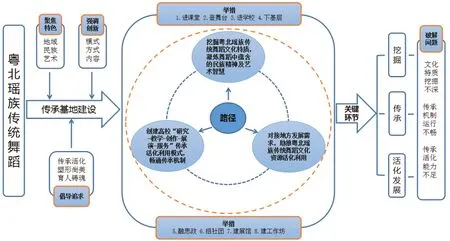

韶关学院围绕粤北瑶族传统舞蹈 “挖掘” “传承” “活化发展” 三个关键环节实施基地建设,三条路径在互相支撑、联动中实现贯通,见图1。

图1 粤北瑶族传统舞蹈传承基地建设路径举措导图

(一)挖掘文化特质,凝炼舞蹈蕴含的民族精神与艺术智慧

基地建设以粤北区域为文化地理 “空间” ,以北江流域为文化通道 “链条” ,在 “空间” 与 “链条” 交互下系统梳理粤北瑶族传统舞蹈文化资源,深挖其文化特质,提炼其民族精神内涵及艺术创造智慧。如在乳源过山瑶 “番鼓舞” “铙钹舞” “铜铃舞” “草席舞” 中挖掘出瑶族高山地带开展农耕生产与建屋造房的 “生产生活技能” 与 “仿生性艺术创造智慧” ,归纳粤北瑶人倡导人与自然和谐共处的 “共生” 理念;在连南排瑶 “欢乐长鼓舞” “十二姓长鼓舞” 中挖掘出以 “蹲屈、圆拧、倾摆” 为美的审美范式;通过动作本体分析,解读其在自然生态环境与祖先崇拜、民族迁徙、宗教信仰相关联的符号标识,提炼出舞蹈动作 “山地性” “仿生性” “程式性” “对称性” 的符号特征。在 “度身” “拜王” “挂灯” 等民族传统仪式场域中挖掘其舞蹈文化现象背后的隐喻内涵,提炼出瑶族族群 “感恩” “大义” “坚韧” “共生” 的民族优秀品格,以动态 “舞形” 凝静态 “民族精神” ,彰显民族传统文化内涵与精神价值。

(二)创建高校 “研究—教学—创作—展演—服务” 传承活化利用模式

围绕 “粤北瑶族传统舞蹈” 作文章,创建高校 “研究—教学—创作—展演—服务” 融合共建的传承活化利用模式。 “研究” 是指依托基地工作坊,在文化传承、教育教学、艺术创作等领域展开研究,形成区域民族舞蹈研究理论与实践经验总结成果。 “教学” 指围绕粤北瑶族传统舞蹈文化开发课程、编写教材、开讲座,开展非遗舞蹈项目进校园、课堂、教材活动,先后开设 “粤北瑶族人文与艺术鉴赏” “粤北瑶族舞蹈与文化鉴赏” “粤北瑶族传统舞蹈” 等6 门课程,并将其纳入人才培养方案,形成地方特色课程资源。 “创作” 是深入乳源、连南等瑶乡调研,聚焦校地合作,搜集整理一手创作素材,创作《第一书记》《走山的女儿》《粤北往事》等系列瑶族现实题材舞蹈作品。 “展演” 是围绕粤北瑶族传统舞蹈文化,发挥其舞台实践优势,举办《粤北往事》《初见粤北》等舞蹈专场展演,参与国家、省市各类竞赛和传承交流展示活动[5]。

(三)对接地方发展需求,助推舞蹈文化资源活化利用。

基地建设以 “创造性转化与创新性发展” 思想为引领,对接地方发展需求,践行高校服务地方职能,实现舞蹈资源活化利用。一是以瑶族舞蹈作品创排、展演、交流等形式展开校地合作,主动融入韶关、清远等地文明实践中心建设,服务地方文化艺术发展需求。二是以学校美育 “大舞台” 为契机,实施高校引领,区域全学段学校齐参与,与乳源瑶族自治县柳坑小学等中小学校,依托基地平台资源,构建以瑶族舞蹈为特色的美育帮扶机制。三是依托基地平台纽带共享作用,发挥高校智力、人力优势,开展 “三下乡” “暑期支教” “文艺指导” “金鸪鸪文艺志愿者” 等活动,实现精准对接需求,联动帮扶粤北民族地区,缓和民族地区文化艺术教育发展不平衡问题。

二、粤北瑶族传统舞蹈传承基地的建设举措

以粤北瑶族传统舞蹈传承基地对学生个体、学校、社会的建设作用为着力点,实施粤北瑶族传统舞蹈进课堂、登舞台、进学校、下社区等八项举措,各项措施之间相互联动,共同推动基地建设不断优化提质。

(一)从学生个体发展的角度着力

优秀民族传统文化不仅反映出一个民族的精神追求,就当代而言,其文化现象背后的文化内涵对学生个体发展综合素质的提升与全面发展具有重要价值。学生学习成长过程中,文化知识学习过于枯燥单一,而以音乐、舞蹈、美术等艺术媒介为载体,有利于文化理论学习、传统文化传承、艺术审美三者结合,便于在艺术媒介作用下实现学生个体发展效果最大化。粤北瑶族文化传承基地建设中,重视多样化结合,将粤北瑶族传统舞蹈文化引入高校人才培养的全过程中,实施瑶舞进课堂、融思政等举措。

1.瑶舞进课堂

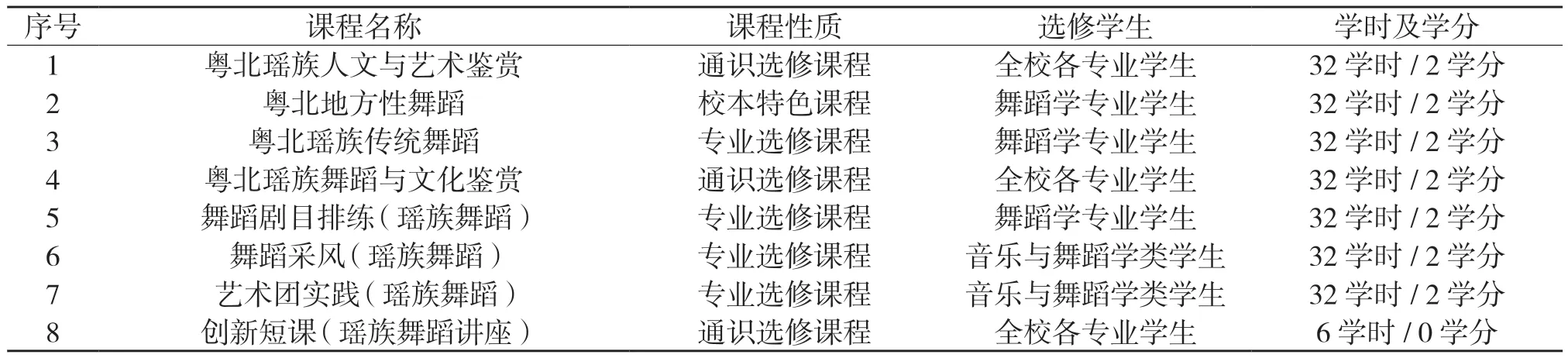

遵循课程建设规律,围绕学校通识选修、专业选修、校本特色课程建设展开,以课程的形式固化民族传统舞蹈文化,使其融入学校课堂教学,服务学校人才培养,实现优秀传统文化传承,见表1。

表1 基地开设瑶族传统舞蹈文化相关课程统计

2.瑶舞融思政

舞蹈艺术是人类文明的直观动态符号与文化思想教育的重要载体。一是以瑶族文艺作品为媒介形式宣传、讴歌、诠释、弘扬社会正能量和社会主义核心价值观,以舞育人、以舞铸魂,树立当代大学生健康向上的审美观、价值观;二是利用舞蹈艺术宣教与共情渲染功用,面向全校学生普及、推广、传承、传播瑶族传统舞蹈文化,引领学生自觉接受、汲取、弘扬、传播中华优秀传统文化,领悟舞蹈中蕴含的民族智慧、精神、思想,实现融心铸魂的思政育人目标。例如,韶关学院通过创排系列瑶族舞蹈作品参与各类竞赛及展演活动,其中瑶族舞蹈作品《走山的女儿》通过在学习强国平台展播,以艺术作品的形式再现瑶族婚俗传统文化,备受当代学子喜爱,其点播率高达18 万人次,在弘扬民族传统文化上获得了较好的社会反响。

3.建瑶舞学生社团

“活态传承” 作为非遗保护的重要理念,其核心是掌握技艺与知识的传承群体[6]。中华优秀传统文化在学校传承,其传承组织与群体的核心作用不容忽视。韶关学院重视传承组织与群体的核心作用,鼓励在校学生围绕 “粤北瑶族传统舞蹈” 主题,组建 “瑶族舞蹈传承协会” “三江水男子舞蹈团” “瑶族舞蹈艺术团” “粤北瑶族传统文化宣讲队” “粤北瑶族传统舞蹈师生创研工作坊” “粤北瑶族人文与艺术鉴赏课程学习交流兴趣组” “粤北瑶族传统舞蹈艺术俱乐部” 等各类学生社团,开展传承实践活动,推进校园文化创新建设和民族传统文化的推介及传播。

(二)从学校发展的角度着力

文化传承是学校的职责之一,学校是中华优秀传统文化传承的重要阵地。就学校而言,如何将民族优秀传统文化资源转化到立德树人事业中以发挥其育人作用是学校的重要工作之一。因此,各学校高度重视优秀传统文化传承基地的建设,不仅重视优秀传统文化的挖掘、整理,还强调资源的活化利用。粤北瑶族传统舞蹈传承基地建设实施瑶舞进学校、建瑶舞展示馆、建瑶舞工作坊等举措,以期为高校实施优秀传统文化传承基地建设走出一条特色之路。

1.瑶舞进学校

实施 “协作联动,共建共享” 的建设机制,自上而下打通粤北区域各学段之间壁垒,围绕粤北瑶族传统舞蹈的传承、弘扬、挖掘、转化做工作。一是加强与乳源柳坑小学等试点中小学合作,建瑶族舞蹈美育工作室,引入学校美育课堂实现学校传承;二是以乳源民族实验学校为试点,编排瑶族长鼓舞健身操与文艺节目等,丰富校园文化建设;三是与省培教师项目联动,开展区域美育教师职后培训,提升其民族歌舞文化素养,从学校美育师资的源头对接帮扶。

2.建设瑶舞展示馆

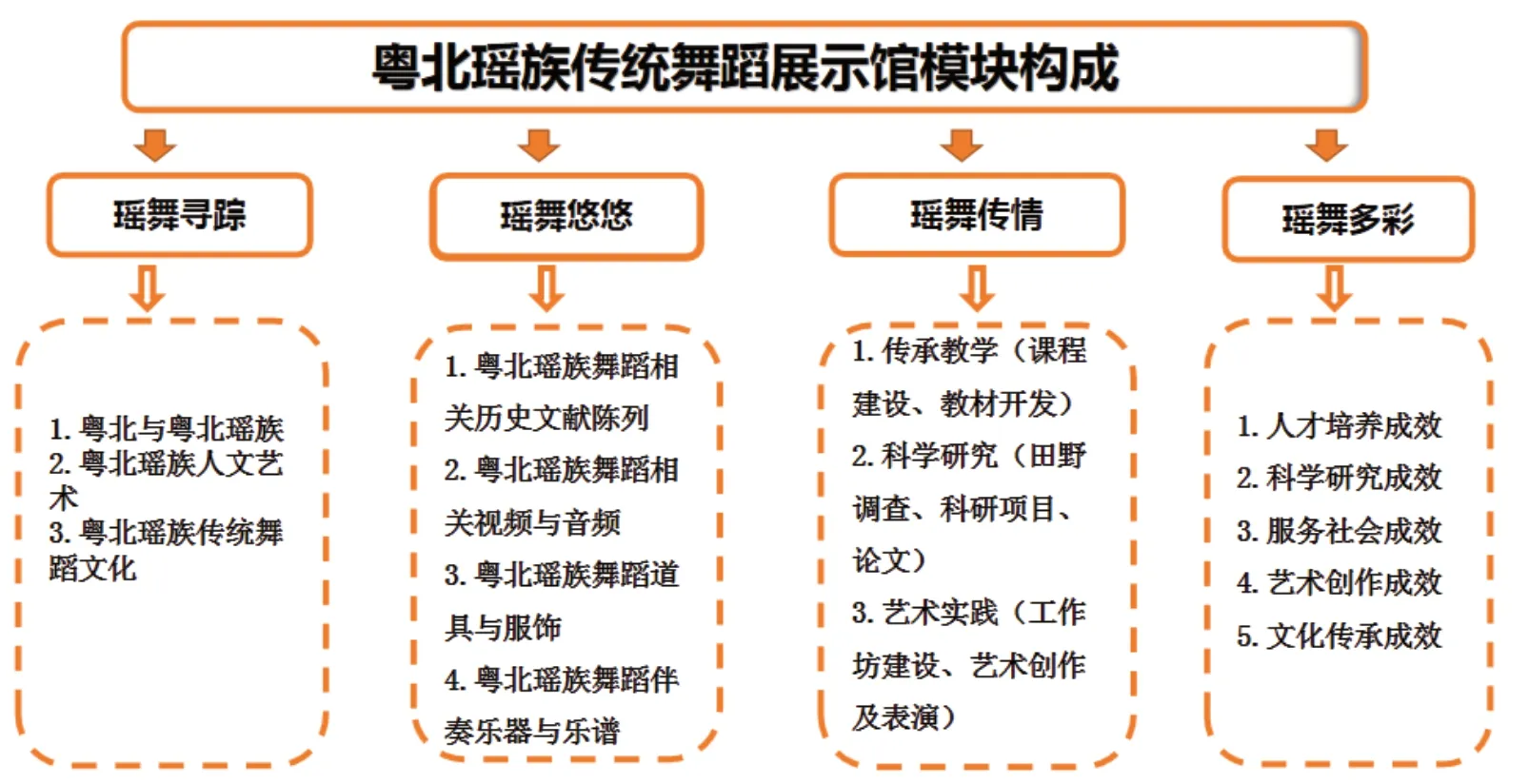

韶关学院依托广东省教育厅 “冲补强” 经费支持,建设粤北瑶族传统舞蹈文化主题展示馆,以展馆的形式固化文化,实现民族传统文化全方位展示,立体呈现传承基地建设成效,见图2。

图2 粤北瑶族传统舞蹈展示馆展示框架

3.建瑶舞相关工作坊

一是整合社会资源,聘请非遗传承人、民间艺人、文化学者进校讲学,组建以盘兴章、唐家祥、盘天嫩为代表的非遗传承人工作坊。二是整合学校资源,以学校民族教育中心、国家社会科学基金项目“南岭民族走廊瑶族文化传承研究” 为依托,组建王剑兰、王桂忠领衔的教授、博士师生传承工作坊。三是发挥校内青年教师创新能动性,以国家艺术基金青创人才项目《粤北瑶族现实题材原创舞蹈作品集——走山的儿女》为依托,形成以赵勇为代表的粤北瑶族舞蹈创研师生工作坊。

(三)从社会发展的角度着力

优秀传统文化作为社会文明发展历程中的精神力量,是当代中国特色社会主义文化的深厚根源[7]。绚丽多彩、源远流长的粤北瑶族传统舞蹈,在当下民族文化复兴大背景下,以当代的审美意识、艺术观念和研究方法去阐释其艺术精髓与文化价值,提炼凝聚其舞蹈文化特质与艺术智慧,为当代社会文化建设提供资源支撑与思想启示。所以粤北瑶族传统舞蹈传承基地建设以瑶舞登舞台、下基层社区为主要举措,挖掘、阐释、弘扬民族传统文化,为社会文化建设提供源泉。

1.瑶舞登舞台

舞蹈作为一门表演艺术,舞台是其传承发展的重要场域。一是通过收集整理素材,将原生态非遗瑶舞搬上非遗舞台,举办《粤北瑶族传统舞蹈文化专题展》等专场活动;二是提取传统舞蹈元素,创排艺术作品推向当代舞台,实现舞蹈资源的当代转化;三是培育瑶舞精品剧目,推送中国文明网、学习强国等主流媒体平台及各类品牌赛事展演,扩大其社会影响及传播效应,实现民族传统文化的当代传播与生存场域转化。

2.瑶舞下基层社区

基层社区不仅是各族人民群众生活的场域,同时也是各种民间文化和艺术得以产生、传承和发展的土壤与温床[8],在文化传承中起到重要作用。一是提取瑶族文化元素创排文艺节目,衍生多样化且具有瑶族舞蹈特色的广场舞、健身操等基层文化消费产品,融入居民社区精神文化消费需求;二是创、排、演《粤北故事》等有温度、接地气、显特色的瑶舞作品,以送戏下基层社区的形式服务人民群众精神文化需求。扩大粤北瑶族传统舞蹈的认可度与熟识度,扩延其生存空间,营造基层社区传承发展的良性生态环境。

三、粤北瑶族传统舞蹈传承基地的建设启示

(一)聚焦地域性、民族性特色

民族优秀传统舞蹈文化的传承是 “中华民族精神基因的传承” ,是当代大学生塑形凝神、美育铸魂、树立民族文化自信的重要支撑。地方高校民族传统舞蹈传承基地建设应聚焦地域特色、民族特色、文化特色,架构于区域文化地理空间之下,传承区域代表性文化符号,聚焦民族文化的标识性,彰显民族舞蹈自身的艺术性。

(二)强调传承模式、方式、内容的创新

突破传统单一的传承模式,将文化传承与高校人才培养、校园文化建设、科学研究、地方服务、艺术创作等有机融合,互相支撑与促进,提高传承基地建设水平。改变传统单一的传承方式,形成教师合理引导、社会有效对接及学生社团主动参与的传承方式。在校内传承、校外实践、舞台展演、媒体宣传相互联动融通下进行活态传承,实现传承方式的创新。传承内容涵盖课程建设、传承教学、资源转化、艺术创作、传播交流、舞台展演、学术研究、工作坊建设、学生社团建设等多个方面,实现传承内容的一体多元,达到传承内容的多元创新。

(三)倡导传承活化、塑形尚美、育人铸魂的追求

1.传承活化——破解传承根本问题,实现舞蹈资源活化利用

当前民族传统舞蹈的文化特质挖掘、传承机制运行及活化利用问题是制约粤北瑶族传统舞蹈在高校传承的根本。解决根本问题是传承基地建设的目标与追求。一是开展学术研究,追求深挖、解读、凝炼舞蹈文化特质内涵及精神。针对粤北瑶族舞蹈文化元素符号进行特质挖掘、分析,例如在过山瑶番鼓舞动作元素分解重构中解读舞蹈动作元素蕴含的山地性、仿生性、仪式性特质。二是畅通传承机制,追求机制科学融通。针对粤北瑶族传统舞蹈文化传承人才缺乏、传承机制不畅,韶关学院逐步建立校地(高校—地方文化教育部门-基层社区)共建共享、校内多部门(二级学院—学生管理部门—美育中心等)联动协作的瑶族文化传承教育机制。三是提升活化利用能力,追求资源的当代转化。韶关学院加强与地方协同推进粤北瑶族传统舞蹈文化资源挖掘、利用及研创力度,区域民族传统舞蹈资源在科学研究的成果转化中实现在文化、教育、经济等领域的应用,有效推进粤北瑶族优秀传统舞蹈文化的活化利用。从粤北瑶族传统舞蹈传承基地建设举措看,有效破解了民族传统舞蹈文化在传承发展过程中文化特质挖掘不深、传承机制不畅、活化利用不足等根本性问题,走出了一条立足地方特色的民族传统舞蹈文化活化利用之路,实现了以自身个案探索有效践行中华优秀传统文化 “创造性转化与创新性发展” 的文化传承发展理念追求。

2.塑形尚美——凸显民族舞蹈特色,彰显以舞修身功用

在中华传统文化中常有 “武舞同源” “武舞融合” 与 “舞蹈养血脉” 之说,亦有 “寄情于舞” “以舞传情” 的实践体验,强调舞蹈在舒展筋骨与宣泄情感中对健美躯体和愉悦身心的双重功用[9]。民族优秀传统舞蹈文化的传承教育要坚守中华传统文化立场,追求塑形尚美的健康理念,传承身心统一塑形健身技法。粤北瑶族传统舞蹈传承基地的建设要领会塑形尚美的 “以舞修身” 要义,根植粤北瑶族传统舞蹈文化土壤,通过对舞蹈的文化特质与内涵思想的深入挖掘实现课程融通,畅通传承机制实现民族传统舞蹈资源的当代活化利用。在推进 “研—教—创—演—服” 中,以 “研” 提炼文化特质,以 “教” 传承文化内涵,以 “创” 解读民族精神,以 “演” 凸显尚美追求,以 “服” 凸显价值功用,以此不断打造民族传统舞蹈新样态,促进学生全面发展与增强学生身心综合素质,帮助学生在舞蹈传承教育中 “领悟传统文化内涵、塑造健美身心、形成尚美价值观” 。民族传统舞蹈中富含人类社会生产生活的审美智慧,常有形神兼备、气韵通贯、刚柔相济、动静结合的审美意蕴,具有宣泄情感、激励精神、陶冶情操的美育价值。民族传统舞蹈传承基地建设要以引领当代大学生时代审美风尚为己任,扎根现实生活,遵循中华优秀传统文化传承与学校舞蹈美育融合发展的规律,契合当代学子舞蹈审美需求,丰富其舞蹈审美体验,以舞育人、以美化人、以美培元,使学生在厚重、多样、绚丽的民族优秀传统舞蹈文化的浸润下养成积极向上的审美趣味、格调及理想,不断提高审美感知力、鉴赏力、创造力,成长为具有独特审美意识、敏锐审美能力、崇高审美境界的时代新人。

3.育人铸魂——厚植民族传统文化,树立以舞育人的美育观

舞蹈的社会功用伴随人类社会的发展而渗透人们身心世界,无论是古代社会强调 “舞以达欢” “舞以象功” 的直接功用,还是儒家学说中的 “乐与政通” “审乐以知政” 的间接功用,千百年来舞蹈均在中华民族发展的各个历史进程中,一直发挥着立德铸魂的作用,展现着饱满的民族情怀与精神标识。粤北瑶族传统舞蹈传承基地的建设要通过挖掘、提炼瑶族传统舞蹈中的文化内涵要义,引导学生理解把握民族传统文化的本质,培养民族文化自觉与自信之情。例如从粤北过山瑶番鼓舞中,透视过山瑶人 “盘瓠崇拜” “渡海祈愿” “刀耕火种” 等文化现象背后的民族精神要义,深刻解读舞蹈中蕴含 “感恩” “大义” “坚韧” 的民族传统文化精神内涵,切实推进当代大学生正确认知民族传统舞蹈,感受舞蹈中的民族传统美德,树立以舞育人的美育观。让当代大学生深层感受民族传统舞蹈中那些直观、动态、厚重的情感表达,以浸润身心,实现以舞育人铸魂的追求。

四、结语

韶关学院的粤北瑶族传统舞蹈传承基地建设实践,是当下全国众多高校如火如荼开展相关传承基地建设活动的缩影,其探索与建设对其他区域民族传统舞蹈传承基地具有一定的启示意义:一是 “植根区域” 走出一条特色的民族传统舞蹈文化活化利用之路。以传承区域民族传统舞蹈文化为初心,植根区域传统文化深厚土壤,运用民族舞蹈教育理论围绕粤北瑶族传统舞蹈展开 “资源挖掘” “学校传承” “活化利用” ,走出了一条高校围绕区域民族舞蹈科学研究、人才培养、文化传承、艺术创作、地方服务的特色之路。二是 “以舞育人” 建立高校多维美育教育和传统文化教育相融合的区域民族传统舞蹈文化传承教育新机制。利用区域民族传统舞蹈传承基地的平台作用,以民族传统舞蹈为育人媒介,融合学校多维素质提升、美育教育、传统文化育人的新要求,发挥舞蹈艺术的动态直观、乐舞通心、宣传教化的特点,激发民族传统舞蹈内生动力开展大学生民族传统文化教育、舞蹈美育教育。通过多维互动,以舞育人,形成高校区域民族传统舞蹈文化传承教育新机制。三是创建高校 “研究-教学-创作-展演-服务” 民族传统舞蹈文化活化利用新模式。以研究为切入点,以教学为基础,以创作为手段、以展演为形式、以服务为责任,形成地方高校民族传统舞蹈文化传承教育的新亮点。