《中国货币史》中的福州船政局机器造币考

2022-10-25李骏上海

李骏 (上海)

福州船政局是清代洋务运动中较早建设的近代工厂之一。在清末中国钱币从传统工艺浇铸的铜钱转向机制钱币的过程中,福州船政局扮演了什么样的角色?这一直是中国钱币学者感兴趣的话题。

彭信威的《中国货币史》第三版在1965 年出版,其中“清末的钱制改革”章节论述仿照西法铸币时,有两段关于福州船政局机器造币的说法,“同治年间就有人提议用机器铸钱。同治六年福建船政后学堂监督刑部主事钟大焜曾奏请添置轮机仿照西法鼓铸,但他又怕力有未逮,而提议仿照私铸的办法。大概他指的是银币。”以及“闽浙总督杨昌濬在光绪十一年就请利用船厂轮机铸钱,每枚重八分五厘。据说行得很成功。但这种钱没有遗留下来。”前者曾被国际钱币学界引用作为早期中国官员对机器造币感兴趣的例证。这两段描述不见于1958 年第二版的同一章节,应该是第三版修订时增补的内容。进入21 世纪后《中国货币史》多次再版,因为基本上是以1965 年第三版为基础,所以这部分内容也相应被继承了下来。

2006 年叶伟奇在《中国钱币》上发表的《晚清福建船政铸币史》一文中,对《中国货币史》第二段提及的光绪十一年闽浙总督杨昌濬的铸币活动加以详细论述,认为“福建船政采用机器冲压铸造的重八分五厘的铜钱,面文‘光绪通宝’四字,楷书对读,光背,直径22mm,重3.06g,黄铜质。该钱仅仅试铸若干作为样品进呈清廷审核,后不知何故并未正式铸造发行,所以迄今已极为罕见。现在所知,光绪十一年(1885),福建船政所铸‘光绪通宝’光背机制钱,比原先认为的近代最早机制铜钱——广东铸造的‘光绪通宝’背‘库平一钱’机制钱还早诞生了四年,因此可以称为‘我国近代机器铸造铜钱的鼻祖’。”

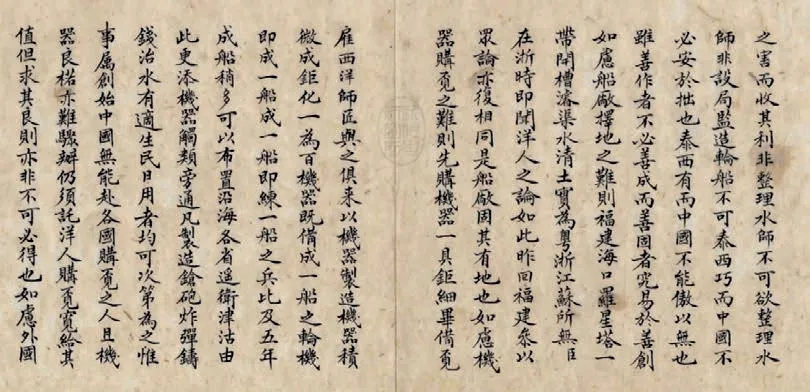

1870 年的福州船政局[1]

然而与原始史料对比来看,《中国货币史》和《晚清福建船政铸币史》的说法都有值得商榷之处,本文会在逐一论证其说法合理性的基础上,尝试还原光绪十一年福建铸币的实际情况。

一 钟大焜生平

钟大焜的名字不仅出现在《中国货币史》关于同治年间提议机器铸钱的第一段中,在《晚清福建船政铸币史》中也引用杨昌濬的奏折提及“据船政学堂监督、刑部主事钟大焜确切校核,以铜铅各重一百斤入炉,与铸出新钱数目相准”,作为破解这一系列谜题的钥匙,值得基于他的生平事迹来加以考察。作为中国近代史上的一个小人物,正史中并不见关于他的记载,所幸他晚年修撰的家谱《钟氏支谱》留传至今,从中可以得到一些关于他的信息。

钟大焜的父亲名叫钟肇英,生于嘉庆二十二年(1817),光绪十三年(1887)去世。钟肇英是道光丙午科(1846)举人,曾经在福建的建宁府、泉州府、延平府等多地的县学或府学任职。钟大焜就出生于这样一个书香门第之家,兄弟共四人,依次为钟大钧、钟大荣、钟大焜和钟大椿。

钟大焜,字德焜,号香樵,生于道光二十三年(1843),侯官县学增生,同治庚午科(1870)举人,辛未(1871)考取咸安宫官学教习,选授建宁府政和县学训导,光绪丁丑科(1877)进士,四品衔刑部直隶司主事,部选知县。在他为自己书写的履历中,并未提及在福州船政局任职的经历。查《清实录》光绪三年五月壬戌(1877 年6 月18 日)条下的记录中提及“引见新科进士……钟大焜……俱著分部学习”,可以印证钟大焜的自述履历。

四兄弟中唯一在家谱的履历中提及福州船政局任职经历的是二哥钟大荣。钟大荣,生于道光二十一年(1841),光绪四年(1878)去世,同治辛酉壬戌并科(1862)举人,乙丑科(1865)进士,户部江南司主事,截取同知分发浙江襄理船政局务出力,保留原省候补班前补用知府加三级。

在光绪元年(1875)六月十三日沈葆桢为船政开办多年来的中方职员请奖的奏折当中,详细罗列了福州船政局的职员。其中提及“候补内阁中书钟大钧……钟大钧……办事认真……钟大钧可否赏加侍读衔”以及“浙江候补同知钟大荣……钟大荣……始终勤奋遇事躬亲,钟大荣可否俟补缺后,以知府仍留原省归候补班前补用,先换顶戴”。除了二哥钟大荣之外,大哥钟大钧同样也曾在福州船政局供职。

大哥钟大钧,生于道光十八年(1838),光绪十一年(1885)去世,咸丰戊午己未并科(1859)举人,同治乙丑(1865)考充景山官学教习,甲戌(1874)考取内阁中书记名补用,钦加侍读衔,国史馆方略馆校对官,本衙门选文截取记名同知,分发浙江保留原省候补班前先补用知府加三级。钟大钧履历中的“钦加侍读衔”和钟大荣履历中的“保留原省候补班前补用知府”与沈葆桢奏折的请奖内容一致。

光绪十一年(1885)十二月初十日闽浙总督杨昌濬的奏折中,作为对御史殷如璋奏称“福建船政局收用员绅过多”的回应,将当时在船政局的职员就去留考核评定一一罗列,其中称“前学堂兼绘事院管理督课艺童防闲诱掖等事委员绅三员。委绅刑部主事钟大焜……等二员,各月支薪水银三十两。该二员品粹学优,足资表率,应留用”。杨昌濬上奏时,大哥钟大钧在三个月前的九月初三日刚刚去世,而二哥钟大荣则更是早在七年前的光绪四年(1878)去世,名单中自然没有包括他们。

沈葆桢的奏折中未见钟大焜的名字,可见从同治五年(1866)年福州船政局建立到光绪元年(1875)期间钟大焜还并不是福州船政局的职员。按照他自述的履历,同治九年(1870)考中举人之前只是侯官县学增生的身份,同治十年(1871)起担任建宁府政和县学训导,直到光绪三年(1877)考中进士。进入福州船政局应该是在这之后,当时钟大焜能够进入福州船政局工作,可能也与已经过世的大哥和二哥有关。光绪十一年(1885)十二月时钟大焜在福州船政局的工作为“前学堂兼绘事院管理督课艺童防闲诱掖等事”,作为走科举路子的传统文人,担任的是类似今天大学校园里辅导员的角色。虽然在身处的环境中可能接触了不少西学的知识,但是他并不是实际教授西学的教师。

同治六年(1867)时24 岁的钟大焜仍然是学生身份,连举人都还未考中,也不是福州船政局的职员,《中国货币史》的第一段论述显然无法成立。

二 拟请改铸轻钱议

根据《中国货币史》的注释,第一段论述的出处为“《皇朝政典类纂·钱币一》。见杨端六《清代货币金融史稿》”,可见限于当时的条件,彭信威并未读过钟大焜的论述原文,而是转引自杨端六的《清代货币金融史稿》。杨端六的叙述列于“铸钱由手工业进到机器工业”章节,具体为“但是在太平天国革命终止之以后,铸钱事业也随着一般制造工业的开始发展而改用机器。最初想到此事的是福建船政后学堂监督刑部主事钟大焜。他在同治六年(1867)写了一篇《拟请变法铸钱议》,说到香港钱法,‘用机器鼓铸,铜少而工精,则奸民无力私铸,铜少则不能毁。兼此三者,较之内地钱币尚为得法’。他提议:‘仿照私铸之法,略帮船政轮机以资磨滤,当不致再有亏折。’他又说:‘第就当今之船政论,必添置轮机,仿照西法鼓铸,诚恐力有未逮,计莫如仿照私铸之法,较为简便快捷。’他这一提议,显然没有得到清政府的采纳。”

钟大焜的论述,载于《皇朝政典类纂·钱币一》,标题确实是《拟请变法铸钱议》,文末标注的引用来源是“经世文续编”。进一步追溯可以发现,原文系来自于盛康编写的《皇朝经世文续编》,原本的标题是《拟请改铸轻钱议》,《皇朝政典类纂·钱币一》的标题似乎是编者另行改动过的。

《拟请改铸轻钱议》全文的宗旨如同标题,考虑到一方面铜价日益上涨的情况下按“今制铸重一钱不免亏本”,另一方面在各地普遍流通小钱的情况下,铸钱太过轻小容易引起“买铜私铸”而铸钱太重容易引起“毁钱私铸”,主张“铸库平八分之钱,方可以塞私铸私毁之源”。

船政学堂学生合影(法国尼普斯博物馆藏)

文中提及“每钱一文重二三分”的香港一文铜币更多是作为铸钱轻重的比较对象,“若铸八分之钱,虽较之外洋为重,然不用机器,则工不及其精,和入白铅,则铜不及其美,以和铅省工之利,积为分两之重,但与当今之银价铜价相准,则与外洋二三分之钱,亦无以异矣。此以外洋之钱法银价比较,其可行者六也”,据此论证铸行轻钱的可行性。

至于提及“若再仿照私铸之法,略帮船政轮机以资磨鑢,当不致再有亏折”,说的本意是在“今各省银价多在一千五六百文之则,较之国初每两贵至四五百文”这样银贵钱贱的实际情况下,主张“惟有因时制宜,铸出之钱与现今之银价相准,方无流弊”,在传统铸造方法之外,将“略帮船政轮机以资磨鑢”作为辅助节约成本的手段。从传统钱币铸造的工序来说,浇铸之后还需要通过锉钱的工序打磨清理毛边,“以资磨鑢”很可能是指利用当时船政现成的设备来提高锉钱工序的效率,进而节约成本。

至于全面引进西式机器铸钱需要征地、建设厂房、购置设备各种开支,光绪十四年(1888)张之洞引进英国喜敦造币厂设备建设广东钱局时仅机器钢模“约需银二十五万余两”,加上其他各项开支“综计一切,每年约需银十二万两”。而光绪十三年(1887)李鸿章在天津引进英国格林活铁厂设备时,仅铸钱机器及钱模的价款和运费就达到“库平银二万七千八百七十二两九钱二分四厘五毫”,“计每年机器造成之钱,值银不足五万两,而工本则需十万七千余两,赔贴银至五六万两之多”。考虑到如此巨大的成本,钟大焜的“第就当今之船政论,必添置轮机,仿照西法鼓铸,诚恐力有未逮”是非常符合现实的考量,“计莫如仿照私铸之法,较为简便快捷”也是因时制宜的合理主张。

很显然,钟大焜的提议是以传统方法铸造减重为八分的铜钱而不是银币,并不是仿造西法的压印方式,也没有主张为此添置轮机。

无论是《皇朝经世文续编》还是《皇朝政典类纂·钱币一》,都没有标注《拟请改铸轻钱议》的具体成文时间。只有开篇一句“同治四年,左爵相奏请制造轮船,云轮机成后兼可铸钱”中提及了同治四年(1865),这里所指的应该是左宗棠最初创议开办福州船政局的时间点。左宗棠的主张具体见诸文字是同治五年(1866)上奏的第一个关于福州船政局的奏折《拟购机器雇洋匠试造轮船先陈大概情形折》,其中提到“由此更添机器,触类旁通,凡制造枪炮、炸弹、铸钱、治水,有适民生日用者,均可次第为之”。这个年份与《拟请改铸轻钱议》本身的成文时间并无关系,找不到能够支撑杨端六将其称为写于同治六年(1867)的佐证。

《拟购机器雇洋匠试造轮船先陈大概情形折》总理各国事务衙门清档(台北“中央研究院”近代史研究所档案馆藏)

虽然《皇朝经世文续编》和《皇朝政典类纂·钱币一》标明了部分编入文章的作者身份,例如“两广总督张之洞”或者“户部侍郎王茂荫”,但是两书都没有提到作者钟大焜的具体身份。从“第就当今之船政论”的口吻来看,钟大焜此时是船政的局内人,成文的时间更有可能是在他任职于福州船政局的时期。杨端六将钟大焜的身份称为“后学堂监督刑部主事”大概是来自于光绪十一年(1885)杨昌濬的奏折中“据船政后学堂监督刑部主事钟大焜确切校核”的说法,考虑到同年十二月杨昌濬的奏折里称钟大焜担任“前学堂兼绘事院管理督课艺童防闲诱掖等事”,他在船政局内的工作应该曾经有过调动,可见杨端六把《拟请改铸轻钱议》成文时钟大焜的身份称为“后学堂监督刑部主事”未必符合实际情况。

另外,以钟大焜的身份不太可能有上呈奏折的资格,《中国货币史》用了“奏请”一词也不妥当。从《拟请改铸轻钱议》中“窃为我宪台胪陈之,以备采择焉”的说法来看,此文的提议对象是属吏通常以“宪台”称呼的上级官员。

三 杨昌濬的铸币计划

《中国货币史》的第二段论述和《晚清福建船政铸币史》文说的是同一件事,即光绪十一年(1885)闽浙总督杨昌濬的铸币计划,主要依据的材料就是他的奏折《请开炉铸钱疏》。

杨昌濬铸币计划的出发点是因为原本“闽省市廛制钱缺乏,各钱铺尽出钱帖,零星以小钱搀杂行用”,而前一年发生了马尾海战,战时的混乱导致市面上对钱铺的信用失去了信任,“钱帖更难取信,几致纷扰”,不得不“奏明提动公款暂借各钱铺以银折支”才勉强渡过难关,因此需要考虑铸钱进一步安定市面。究竟是机器制钱还是传统方法铸钱,不过是具体手段的不同,并不是他的根本目的。

考虑在福州船政局铸币,“窃思船政厂屋有余,添炉调匠无须另行建盖,船料出洋采购顺途附运铜铅亦较便捷。在厂员绅本以考工为事,并讲求算学化学兼司监铸测算尤精,厂员之上设有提调就近督率稽查,自无流弊。通盘筹画较之城内专设一局办理尤称简易,经费亦可节省。”无论是利用现成的厂房、便于采购铜铅材料还是易于监铸,都不涉及西式的机器铸币,更多是节约成本的考量。计划“在办防经费内筹银二三万两作为成本”也远远达不到类似后来李鸿章和张之洞引进设备造币所需的金额。

至于奏折中提及的“试铸之钱每文重八分五厘”,考虑到“以红铜白铅各重一百斤入炉,一五火耗应除三十斤可铸成钱一百七十斤,以枚计之得三十二千文”,即铜铅的比率为一比一,实际上不可能是机器压制,因为含铅量过高会导致合金偏脆而不适合压制工艺。张之洞奏折中就有提及“查铜铅配合之剂,铜质若少,即不能受机器轧力,应以紫铜六成白铅四成为率”。李鸿章在《请停机器铸钱折》中更是明确表示“土铸系用生铜熔灌,工料简易,仅用铜五成四,铅四成六,机器则须铜七成,方受压力,铅只三成”,可见按照原本清朝官方标准的铜54%铅46%配比都不适用于机器压制,更不用说铜铅各半的杨昌濬试铸钱了。《中国货币史》说杨昌濬“利用船厂轮机铸钱”也好,《晚清福建船政铸币史》认为杨昌濬“采用机器冲压铸造”也好,都是不可能的。杨昌濬的试铸钱也不可能是“我国近代机器铸造铜钱的鼻祖”。

有趣的是,如果把钟大焜的《拟请改铸轻钱议》和杨昌濬的《请开炉铸钱疏》相比较,两者有许多相似之处,例如主张铸造轻钱、采用铜铅各半的配比以保本、采用类似开元的偏厚样式等等。考虑到杨昌濬上奏时钟大焜正在福州船政局任职,而且杨昌濬奏折里也提到了钟大焜,大概率两人之间曾经就此事有过直接的沟通。一定程度上《请开炉铸钱疏》可以看作《拟请改铸轻钱议》提议的更符合当时官场现实的版本,忽略了“英夷”的“香港一文”自然是因为不适合在官方文书中提及,将轻钱的重量由八分改为八分五厘让减重的程度显得不那么大,更多提及福州船政局可以协助节省成本让计划显得更有可行性。非常有可能《拟请改铸轻钱议》实际写就于光绪十一年,呈送对象的“宪台”就是闽浙总督杨昌濬,而《请开炉铸钱疏》的计划是在前者基础上改良而来。

杨昌濬第二年七月十二日的另一份奏折《闽省试铸制钱改由机器局筹办疏》表明了这一计划后续实际执行的情况,《请开炉铸钱疏》中的预算金额和成本价格都得到了批准,“在办防经费内筹银二三万两作为成本,其购办铜铅各价及运脚钱文核例无浮,亦准照办”,但是在减重轻钱的问题上“惟每文铸重八分五厘,分两过轻,行令查照咸丰二年京局铸钱分两办理”,仍然被要求“铸重一钱”。这也侧面证明了《拟请改铸轻钱议》的主题“轻钱”才是当时货币政策和现实情况之间的主要矛盾。

《闽省试铸制钱改由机器局筹办疏》中以“然定例固当遵守,而时宜尤贵变通,是以元嘉四铢民称其便,天禧祥符重俱一钱以外,而顾栋高所得祥符官钱有轻至九分者。国朝康熙年间开铸制钱至重一钱四分,亦兼铸八分九分以济行用,当时谓之小制,迨乾隆四年重钱日小而小制钱尚存,前湖北抚臣晏斯盛开源节流疏内亦欲再从轻减,使销者无利自止”力持轻钱之议,其中引用的元嘉四铢和康熙年间的轻钱两个案例明显是来自于《拟请改铸轻钱议》中的“又按文献通考宋文帝元嘉中,铸四铢钱,轮郭形制,与五铢同,费损无利,故民不盗铸”和“本朝曾铸康熙小制钱,今所名为京墩者也,其重自八分至一钱而止”,也可以侧面印证杨昌濬持论与《拟请改铸轻钱议》的关系。奏折的最后,杨昌濬称“现议八分五厘,臣再四筹商,先令照样试铸,一俟铸有成效再行扩充办理”,以继续“试铸”的名义无视部议按原定计划铸行八分五厘的轻钱。

实际操作中,杨昌濬更以“现在船厂工程紧急,厂员不及兼顾,并无余屋可腾”为理由,改在福州机器局“添建房屋,设炉五号,每号五炉,召匠制模购买铜铅,添派委员监工巡督,于本年六月初四日开炉试铸”。当时的福州机器局是兵工厂,负责生产枪支弹药,原本并无铸币的功能。之所以选择福州机器局,只是因为“查省城机器局尚有空屋隙地,堪以修建”。结合杨昌濬奏折中的描述,铸钱采用的应当仍是传统的设炉铸钱方法。可见原来“议请在船厂设炉鼓铸,借资轮机以省人工”只是将计划描述得更能节约成本而便于被批准的手段。

关于铜铅配比,“至铜铅火耗定例每百斤准销折耗九斤内,配滇铜五十四斤白铅四十六斤合铜铅百斤。按一五折耗虽较例耗有多,惟系铜铅每五十斤匀配较之例配斤数铜少铅多”。可见光绪十二年(1886)正式开炉鼓铸铜钱时,仍未按照原本清朝官方标准的铜54%铅46%配比,而是以钟大焜《拟请改铸轻钱议》提议的铜铅各半来执行的。

四 后续的福建铸钱

杨昌濬两份奏折中的模糊表述不仅迷惑了后世的钱币学研究者,当时京城对福建是否机器造币也产生了类似的误解。与杨昌濬的第二份奏折差不多同时,侍讲学士龙湛霖提议京城规复制钱,以替代当时已经有名无实的大钱。醇亲王奕譞会同户部工部讨论之后,提出的规复制钱三年计划中也包括引进机器造币:“请饬下直隶、江苏督抚查明,于机器局内添购机器,制造制钱。宜如何详定章程,暂行试办,各令悉心安筹,详晰具奏。如议有端倪,即将购办东洋铜斤分运天津、上海两处,发交机器局试制制钱”。时任直隶总督李鸿章和两江总督曾国荃应该是对引进机器造币的成本有一定认识,认为“机器制钱工本过亏,实不合算,定器建厂,需延时日”,并未立即执行。到光绪十三年(1887)初,慈禧太后对开铸制钱一事的迟缓进展表达了不满,其中也包括了对地方督抚“称机器制造工本过巨”的诟病。醇亲王奕譞再次上奏时的改进方案中提及“如闽浙督臣杨昌濬所奏机器局铸钱各节,工本尚无亏折,应请饬下李鸿章等仿照福建章程,再行切实筹议,不得畏难推卸”,误将杨昌濬在福建铸钱作为机器造币的范本。与此同时“至福建既已著有成效,拟由户部筹银二十万两拨给该省,作为工本加卯鼓铸,即以铸成之钱,抵饷解京”,也要求杨昌濬在福建代铸。当年闰四月初七日杨昌濬在答复铸钱一事的奏折中说“惟闽省上年试铸制钱,附入机器局设炉鼓铸,一切炉座模范悉如旧式,唯打磨轮廓籍机器之力,转以铁桶,稍省人工”,进一步印证了我们之前的结论。

因为机器局“地本狭窄”,福建为京城代铸制钱“必须另筹厂屋,省城旧设东芜厂,本系制造火药之所,地尚宽展,即就该厂改屋设炉专铸解京制钱”,新建东芜厂也是采用了传统的铸造工艺。按照要求为京城代铸的制钱“铸重一文”,采用的材料配比为“红铜五成、黄铜一成、白铅四成”,与福建本地用制钱也有所不同。

清代《福建省会城市全图》上福州机器局所在的水部门内天后宫一带(芝加哥大学图书馆藏)

到光绪十三年(1887)五月为止,水部门机器局设炉铸造的八分五厘福建本地用制钱共计铸就三万三千余串。至于为京城代铸制钱,到光绪十四年(1888)初,总共铸成一十三万串,剩下的一十二万串则是杨昌濬派人到清江、浙江和上海等处收购的旧钱。为了完成为京城代铸制钱的任务,杨昌濬可谓竭尽全力,光绪十三年五月以后福建本地用制钱可能并没有太多铸造。次年杨昌濬调任陕甘总督,由卞宝第接任。

到光绪十六年(1890),除了原来杨昌濬在水部门机器局设置的钱局之外,一度在水部门外又增设了钱局,“大开鼓铸,每日可成数十串”。从光绪十八年(1892)接任闽浙总督的谭钟麟在光绪十九年(1893)四月十九日的奏折中说“闽省鼓铸制钱,官局赔累太多,早经停铸”看来,这次增设钱局鼓铸可能也没有延续太久。

谭钟麟在奏折中还提及“臣到省后,见市肆钱稀,饬船局绅士钟大焜开炉试铸……暂开八炉试办,稍资周转”。则光绪十八年到光绪十九年间还有一次由钟大焜主持的试铸。同一份奏折还提到了考察广东钱局的结论,“去年冬月曾派船局学生两名赴广东察看机器……据称铸洋钱机器须从外洋购买,船政局机器均不可用,广东购买机器费十余万金,闽省能仿造之器无多,其购自外洋者非七八万金不可”,可见此时福州船政局仍然没有技术能力自行研发造币用设备,这一次钟大焜主持的试铸显然还是沿用旧式方法。

五 结论

《中国货币史》中列举的两次与福州船政局有关的机器造币的尝试都是误读。钟大焜的《拟请改铸轻钱议》更有可能是光绪十一年闽浙总督杨昌濬试图推行铸币计划时提交给后者的参考资料,而非写就于被误传的同治六年。

可能是因为钟大焜和杨昌濬对引进机器造币的巨大成本有合理的认识,杨昌濬的铸币计划实际上更为务实地倾向于传统工艺,而仅仅把在福州船政局设炉鼓铸作为一种节省成本增加计划合理性的手段。无论是光绪十一年的试铸品还是光绪十二年正式开炉铸造的钱币,都是采用传统工艺铸造而成。这些钱币的铜铅配比并未按照当时官方标准的铜54%铅46%执行,而是以钟大焜《拟请改铸轻钱议》提议的含铅量更高的铜铅各半来执行。这种铜铅配比的合金完全不适合机器压制,因此也不存在采用机器压制工艺的可能性。涉及机器加工的,最多也就是按照钟大焜的提议以新式设备打磨清理毛边而已。无论如何杨昌濬的试铸钱也说不上是“我国近代机器铸造铜钱的鼻祖”。

[1] J.Thomson,(London: Sampson Low,Marston,Low,and Searle,1873),Volume II.

[2] 彭信威:《中国货币史》,上海人民出版社,1965 年,第771 页。

[4] 彭信威:《中国货币史》,上海人民出版社,1958 年,第531 页。

[5] 叶伟奇:《晚清福建船政铸币史》,《中国钱币》,2006 年第1 期。

[6] 钟大焜:《福建福州府省城正始堂颍川钟氏支谱》,清刻本。

[7] 《清实录》:中华书局,1987 年,第五二册,第712 页。

[8] 郭廷以等:《海防档·乙·福州船厂(上)》,台北“中央研究院”近代史研究所,2015 年,第558-573 页

[9] 中国科学院近代史研究所史料编辑室等:《中国近代史资料丛刊——洋务运动(五)》,上海人民出版社,1961 年,第327-338 页。

[10] 杨端六:《清代货币金融史稿》,武汉大学出版社,2007 年,第42 页。

[11] 席裕福,沈师徐:《皇朝政典类纂》,台北文海出版社,1982 年,第15-20 页。

[12] 盛康:《皇朝经世文续编》,卷五十九。

[13] 张之洞:《粤省购办机器试铸制钱疏》,《皇朝经世文续编》,卷五十九。

[14] 李鸿章:《铸钱机器工费片》,见《李鸿章全集》,安徽教育出版社,2007 年,第376-377 页。

[15] 李鸿章:《请停机器铸钱折》,见《李鸿章全集》,第458 页。

[16] 左宗棠:《拟购机器雇洋匠试造轮船先陈大概情形折》,《左宗棠全集》岳麓书社,2009 年,第52 页。

[17] 杨昌濬:《请开炉铸钱疏》,见《皇朝经世文续编》,卷四十九。

[18] 《中国近代货币史资料(1822-1911)》,台北文海出版社,1974 年,第559 页。

[19] 杨昌濬:《闽省试铸制钱改由机器局筹办疏》,《皇朝经世文续编》,卷四十九。

[20] 林庆元:《福建近代经济史》,福建教育出版社,2001 年,第131-132 页。

[21] 《中国近代货币史资料(1822-1911)》,第518-520 页。

[22] 中国第一历史档案馆编:《光绪朝硃批奏折·第九十一辑》,中华书局,1996 年,第680 页。

[23] 《光绪朝上谕档·第十三册(光绪十三年)》,广西师范大学出版社,1996 年,第15 页

[24] 《光绪朝硃批奏折·第九十一辑》,第693 页。

[25] 同上,第714 页。

[26] 同上,第723 页。

[27] 同上,第768 页。

[28] 《叻报》,第2741 号,1891 年1 月6 日。

[29] 同[22],第895 页。