国外口述史研究的范式、方法、应用与中国口述史研究的耦合

2022-10-24肖唐金,肖志鹏

肖 唐 金,肖 志 鹏

一、引言

唐纳德·里奇(Donald Ritchie)是美国著名的口述史研究专家,在国际学术界享有较高声誉,其研究框架在20世纪末21世纪初得以形成。在他的研究框架里,以口述史研究的意义、研究目标、研究对象、访谈人、受访人、访谈方式与媒介、口述史的应用、操作程序等诸多话题为研究对象。在过去的20年里,尤其在2007—2021年的时间段里,随着文化记忆保存需求的增加以及各国学者对口述史意义的兴趣增加,口述史研究得到了进一步深化与拓展。本文将就这段时间里口述史研究的范式、方法、对象、意义等国外口述史研究的新发展进行介绍和述评,之后就中国口述史研究现状进行述评,说明其耦合情况。本文是《口述史研究及其在中国少数民族地区的应用》①(1)① 肖唐金、肖志鹏:《口述史研究及其在中国少数民族地区的应用》,《贵州民族大学学报〈哲学社会科学版〉》2021年第2期。的姊妹篇。

二、国外口述史研究的范式

里奇在2015年的第3版的《口述史研究的框架》(Doing Oral History)②(2)② Donald A.Ritchie,Doing Oral History: A Practical Guide,Oxford/New York: Oxford University Press,1995/2003.著作中提及再版的过程与原因。近年来,口述史研究必须适应时代的新发展需要。一是现代数字技术的广泛使用使得研究者们不能再有狭隘的想法了。因此,研究的理论框架必须以国际视野为基础。二是研究话题相对过去更广、更复杂,既有共性也有个性。来自世界各国的口述史研究者定期或不定期在某地举行学术研讨会,探究相关话题。三是访谈具有跨学科性质。参与口述史研究的历史学家关注的是田野调查方法和社会科学研究者的需求,而参与口述史研究的社会科学研究者看重的是质性研究的益处评价。四是访谈的关注点有变化。口述史研究愈发看重记忆研究。五是访谈的创造性使用,具体表现在教学、表演、展览和网站上。比如,网络摄像头为虚拟面对面访谈提供了条件,访谈者不再需要千里迢迢到某地对受访者进行访谈。但由于网络储存空间受限,访谈容易“碎片化”,一个完整的访谈需要几个剪辑才能完成。网络或在线访谈也带来了一些法律或伦理问题,在线访谈存在诋毁其名声的风险。

上述五点变化给第三版《口述史研究的框架》③(3)③ Donald A.Ritchie,Doing Oral History: A Practical Guide,Oxford/New York: Oxford University Press,2015.提出了明晰的要求。现实中,口述史研究的一个新趋势就是:不是去确认存在的假设,而是证伪存在的假设。由此,在研究中经常会遇到相互冲突的观点,考虑的视角应该是多元的;口述史研究不是为了简化历史叙事,而是设法使它更复杂、更有趣。

阿利斯泰尔·汤姆森(Alistair Thomson)④(4)④ Alistair Thomson,Four Paradigm Transformations in Oral History,The Oral History Review,Vol.34,Issue 1,PP.49-70,2006.在《口述史研究评论》上提出了口述史研究的四种范式(paradigm)。第一种范式是挖掘战后记忆,作为“人民历史”的资料来源;第二种范式是始于20世纪70年代末的“后实证主义方法”(post-positivist approach),研究中心为记忆和主体性(subjectivity);第三种范式是始于20世纪80年代末的口述史研究观念的转变——口述史学家既是访谈者也是分析者;第四种范式是20世纪90年代到21世纪初期兴起的数字技术革命带来的口述史研究模式的变化。影响范式变化的四个因素是:(1)政治、法律活动日益凸显其重要性,强调个人证词(personal testimony)是资料的中心资源;(2)在访谈和记忆解释方面,口述史研究方法越发强调跨学科性;(3)从20世纪80年代起口述史研究越来越重视历史和记忆的关系;(4)口述史研究的国际化倾向日渐明显。

第一种范式的出现标志着当代口述史研究的肇始,与第二次世界大战之后重视使用记忆作为历史研究的资料有关。第二次世界大战之后,人们逐渐认识到口述材料的有用性、有效性,加之便携式录音机的出现,促进了口述史研究的发展,当然这一变化在世界各地出现的时间、模式有一定的差异。20世纪60年代起,世界各地的历史学家社会责任、政治责任使命增强,“来自下层的历史”成为研究重点,工人阶层的生活经历是当时口述史研究的关注点。

第二种范式是对实证主义批评者的回应。实证主义批评者大多数是传统文献历史学家,政治上较为保守,担心触及人民历史这一政治话题,认为记忆的弱点是“不可靠”。直至20世纪70年代初,他们还对口述史研究持批评态度,指出记忆容易被扭曲,原因是口述者年老时身体较差,思乡情绪较浓,因而口述的资料不可靠。此外,他们认为,在口述史的搜集过程中访谈者和受访者有个人倾向,也容易受到集体的影响,会出现“人云我云”的现象,因而口述的资料不可靠。面对这些批评的声音,早期的口述史学者提出了自己的操作指南,以评估口头记忆的可靠性。他们从社会心理学和人类学的角度出发,说明如何甄别记忆的偏颇和杜撰,如何判断回忆的重要性以及访谈者对受访者回忆的影响。站在社会学角度上,他们采用了代表性抽样研究方法;站在文献历史的角度,他们提出了检验资料来源可靠性、内部一致性的规则。这些操作指南为解读记忆、将记忆和其他历史来源有机结合提供了帮助。20世纪70年代末,一些富有创造力的口述史学家据理认为,所谓的记忆不可靠性恰恰是记忆的强项,记忆的主体性或主观性意义不仅在于历史经历,而且在于其可揭示过去和现在、记忆和个人身份、个人记忆和集体记忆的诸多关系。比如,通过活生生的回忆,人们可有意识、无意识地控诉法西斯主义所犯下的反人类罪,由此可见主体性或主观性的重要角色;在回忆中,个人证词表现的方式多样,如沉默、表述差异、表述的个性化,这些有助于我们了解公共文化、意识形态对个人回忆的影响力。意大利口述史研究者亚历山德罗·波特(Alessandro Portelli)在1979年出版的著作《口述史研究的新点》(What Makes Oral History Different)中充分说明了第二种范式的优点:口述史的特点表现在口头性、叙事形式、主体性、记忆的“不同信度”以及访谈者和受访者之间的关系上,这些应看作研究的优势而不是弱势所在,是资源而不是问题。

第三种范式的兴起与对口述史学家的看法有关,人们认为口述史学家既是访谈者也是分析者,因而其“客观性”值得关注。口述史学家愈发关注其受访谈的影响方式、访谈者对访谈关系的影响方式和程度、访谈数据生成的方式、访谈解释过程、访谈产品等方面。女权口述史学家的贡献不可忽略,她们揭示了口述史研究设计的各种关系,也说明了语言、权势和意义的相互关联。鉴于口述史研究中的“主观性”,有些学者呼吁“客观”对待“主观性”,拟出了一个反思清单,有助于提高访谈及其解释的信度。

第四种范式与口述史研究的数字化技术应用有关。数字技术改变了我们记录、保存、编录、解释、分享和呈现口述史研究成果的方式。计算机辅助质性数据分析软件的出现,使得口述史研究中的访谈解释更为全面、具体。有了数字技术,我们很容易接触视听材料,基于文本的读写能力得到了拓展,出现了声音和图像的“读写能力”。此外,有了非基于文本的数字索引和搜索机制,使用者能够发现、听到自己想要的访谈片段,再海量的访谈也无妨,因而相关解释会更加丰富。新的数字工具有助于恢复口述史的原有魅力,通过包容性更广的分享和记忆拷问开拓理解和参与的维度。口述史研究的资料来源可以是书面的也可以是视听的,在数字技术时代皆可通过数字化的方式展示相关成果。第四种范式与前三种范式的根本区别在于数字技术的应用与相关产品的多元化、持久化、虚拟化、仿真化。

三、国外口述史研究的方法

帕特茜·列维(Patricia Leavy)于2011年出版了《口述史:质性研究引论》(Oral History: Understanding Qualitative Research)一书①(5)① Patricia Leavy,Oral History: Understanding Qualitative Research,New York: Oxford University Press,2011.,介绍了口述史研究的质性特点、研究设计、研究方法、研究发现等具体问题,可视为口述史研究的方法论理论框架。作者指出,口述史研究是一种质性访谈研究方法,强调参与者的视角,每个参与者在访谈中要接触到多个开放型访谈期。口述史研究具有人类学的根基,口述史学家和人类学家皆为田野调查者,通过田野调查了解受访者的经历。人类学家研究的文化大多通过口头传统加以代代传承,因此人类学家进行的口述史研究需在文化人类学和具体语境之间建立关联,然而口述史作为一种研究方法得以确立,最大功劳却是历史学家。现在,口述史是一种多学科研究方法,应用于人文学科、社会科学以及跨学科领域,如美国研究、文化、性别研究。

口述史获取的数据或信息维度一般包括以下四个方面:个人经历;事件记忆;态度、价值观和信仰;意见和视角。口述史研究遵循归纳、开放型访谈模式,访谈格式一般为讲述故事——研究者指导参与者的叙述故事过程。研究者和参与者合作生成数据,是共同的知识创造者。口述史研究可产生丰富的描写数据,可成为探索性、描写性或解释性研究的一部分。口述史研究成果可促进理论的建构,也可用于社会行动研究。

口述史研究通常聚焦某个话题,但数据搜集往往时间跨度较长,因此,研究问题实际上并不局限于手头上的话题,据此口述史研究可让人们管窥行为背后的思想过程。比如,要对职业女性如何兼顾家庭照顾孩子进行深度访谈,可能会局限于以下话题:工作环境,家庭生活,支持体系(比如配偶或同居者),家庭劳动分工,照顾孩子,时间分配的外部压力,平衡照顾孩子和工作的内部压力、精神困惑或压力,经济资源和其他实用事宜,等等。相比较而言,在口述史搜集中,访谈的话题可能要超出这些范围。第一次访谈会让叙事者谈论她的童年——家庭环境、接受父母呵护的情况、求学、早期对生活的看法以及后来变化的情况(涉及工作、生活伴侣、婚姻、孩子等方面)。在数据生成和分析的过程中,这些经历往往会和后期的经历相联系起来,如:生活的整体结构如何、感受如何。除了微观层面经历的关联,这种过程也有口述史数据的宏观层面的分析。比如,在访谈期,访谈者得知受访者母亲的工作和照顾孩子的经历,两者的类似经历比较可说明在更大的社会语境中性别规范代际变化的情况如何。

作为一种研究方法,口述史与其他访谈方法有区别。首先,我们介绍一下“生平叙事解释法”,这是最为开放型质性访谈。该方法使用了“最简被动访谈技巧”,研究者介入解释的进行过程,这种访谈要求每个受访者接受的访谈最少量为两次。第一次访谈一般持续45—60分钟,访谈者使用了“最简被动”访谈技巧,在访谈过程中不能出现打断话语的情况。研究者以一个开放的、“诱发叙事的”问题开头,然后让参与者(受访者)讲述故事,不能打断。访谈者和受访者之间的和谐关系在这类访谈中十分重要,一般通过合适的眼神加以维持,如眼神接触、点头。访谈有一个基本出发点:预先设计的问题,甚至是主题性问题,可能会遮盖其他潜在的数据,后者“巢居”于其他事情之中;只有在完成首次无打断的访谈后,才可进入分析过程。在第一次访谈结束后,访谈者提出后续问题,第二次访谈就正式开始了,访谈完成之后接着是相关数据分析,如果有必要的话,还可进行第三次访谈(以及访谈数据分析)。这种访谈方法的中心理论原则是“格式塔”,所谓“格式塔”,就是“通过主题、母题(motif)和/或其他(隐藏或非隐藏的)议程建构的故事形状”。通过使用非打断的访谈技巧,受访者的故事“格式塔”得到了完整的保存。据称,这种访谈方法可以接触到访谈的“本质”。

其次为口述史方法。如前所述,口述史研究采取了一种开放型的访谈方法,访谈者和受访者密切合作,受访者与访谈者分享个人故事。访谈有确定的调查话题,受访者有足够的空间讨论诸多经历、思想和情感,这些经历、思想和情感与研究的话题可能有直接或间接的关联,也可能没有关联。与“最简生平方法”相比较,口述史研究方法历史更为悠久,但两者的共同点是允许受访者有充分的空间,从自己的观点出发谈论某话题。另外一个不同点是,口述史所涉及的文字记录较长,有时只有受访者的声音,访谈者指导但不打断其谈话,如果要更好更深地了解受访者的个人经历,口述史研究方法更为有用。

再次为深度访谈(in-depth interview)方法。深度访谈属“话题聚焦”(topic focused)型访谈,一般每个受访者只接受一次访谈,时间为45—75分钟,受访者人数要多于口述史研究方法。比如,通过深度访谈,对一定数量的男女进行离婚经历访谈,访谈聚焦婚姻,需谈及离婚的原因、离婚的过程、“脱偶”(uncoupling)过程以及重构婚姻或调整婚姻状态的过程。换言之,访谈聚焦于与话题有直接关系的事宜。通常在深度访谈前,研究者要设计访谈指导,涉及话题领域/主题和要问的具体问题。研究者对访谈结构设计的程度如何,取决于访谈的结构化(非结构化)程度如何。“结构”程度呈现区间特征,最低为“高度非结构化”,最高为“高度结构化”。深度访谈通常使用开放型问题,受访者在回应方面有很大的自主余地,可以有后续或穿插封闭型(close-ended)问题(所谓“封闭型问题”,就是那些具有有限回答的问题,比如“是”“否”)。在考虑使用结构化还是非结构化深度访谈时,研究者需要平衡深度和广度。此外,还需要考虑是否对受访者进行比较,如果需要,就可能需要选择结构化较强的访谈格式,以便更好进行比较。

最后是结构化访谈。这类访谈需要较多的受访者,访谈指导高度结构化,每次访谈都需要遵循访谈指导。所有的受访者按照相同的顺序被问到同样的问题。访谈问题可以是开放型的,但如果受访者开始谈论其他话题,访谈者就会将其拉回到访谈指导的问题上。结构化访谈舍弃深度,换取广度。如果研究者在分析过程中有意将受访者分开,可对不同的受访者或不同组别的受访者进行高度的比较。例如,在探讨离婚这一话题时,研究者可能选择数量相等的男女受访者,之后根据性别对受访者访谈问题的回答进行比较。结构化访谈有助于这种比较。

上述四种访谈策略或方法不存在好坏的问题。研究方法的选择取决于研究方法是否与研究目的“吻合”。换句话说,各种访谈方法与具体的研究问题种类有关。口述史研究方法区别于其他访谈方法的因素有6个:(1)对过程的追踪;(2)微观—宏观的关联;(3)综合理解;(4)见证、填补历史记录;(5)在访谈意义生成过程中的合作;(6)聚焦受访者的视角(深度访谈可能如此,也可能不是如此)。

下面我们一一介绍这六个因素。第一,过程的追踪。口述史研究方法可能涉及以下3个过程:1)历史过程;2)语境变换过程中的施事关系;3)对生平经历的整体了解。我们再以女性平衡工作和照顾孩子的关系为例。从历史过程角度来看,口述史研究项目可探讨性别规范的改变(如公共、私人场景的劳动分工)如何影响女性对工作和照顾孩子的关系平衡。从语境变换过程中的施事关系角度来看,口述史研究可以探讨女性的经历、面临的挑战和情感如何随着时间而变化,如何像其他因素一样在微观和宏观层面上发生变化。在微观层面,我们可以考虑人际关系状况、工作角色、孩子的年龄、年老父母的健康状况以及个人经济状况等因素。在宏观层面,我们可以考虑经济状况、房地产市场、性别规范和期待的变化以及政治变化等因素。从对生平经历的整体了解角度来看,需要从语境出发看待和理解具体的经历。第二,微观—宏观的关联。口述史研究将生平经历和相关社会/历史语境联系起来。通过微观经历和宏观环境的关联,研究者可了解重要的社会变化(如全球化)或社会动荡(如经济萧条)对个人经历的影响,具体可表现在工作、教育、性别角色、家庭角色或炊事、生活用水、个人卫生、个人经济状况等方面上。第三,综合理解。在访谈中,口述史研究者通过开放型问题以及归纳性分析寻求综合或全面的理解。口述史访谈时间跨度长,涉及诸多相关的生活经历,研究者在分析受访者的经历、信仰、事件和环境后,可了解其更早的经历、信仰、事件和环境。这些事宜并不是孤立存在的,而是出现在具体的语境中。在分析过程中,研究者可将各个时期似乎孤立的事件联系在一起,得出较为全面的认识。比如,受访者的童年家庭生活和其后来的工作和家庭生活必然有联系。第四,见证、填补历史记录。口述史研究可从两个方面见证、填补历史记录:一是对于重要事件,口述史学家力求将相关叙述以第一手材料的方式进行文献编辑,也就是说,见证事件的人们分享其故事,成为了历史记录,比如许多纳粹大屠杀(Holocaust)幸存者的口述揭示了犹太受害者的状况,是重要的历史记录;二是口述史学家有意选择历史上被边缘化、没有发言权、丧失选举权或历史记录刻意回避的弱势个人或群体(如有色人种、妇女、残疾人、穷人)进行访谈,可填补社会历史记录的空白,这种访谈在社会正义框架内进行。第五,在访谈意义生成过程中的合作。口述史研究需要生成数据,必然需要访谈者和受访者的合作。双方通过互动完成叙事,受访者处在有价值知识来源的位置,研究者分析、解释、表征访谈数据。第六,聚焦受访者的视角。在口述史访谈中,数据搜集过程从三个主要方面凸显受访者的视角:一是受访者是访谈知识的权威;二是受访者在塑造访谈内容方面举足轻重;三是受访者影响访谈的形式。访谈中,受访者是“知情方”,其主观经历和视角是知识建构所在,访谈者的任务是推进受访者的叙事过程。

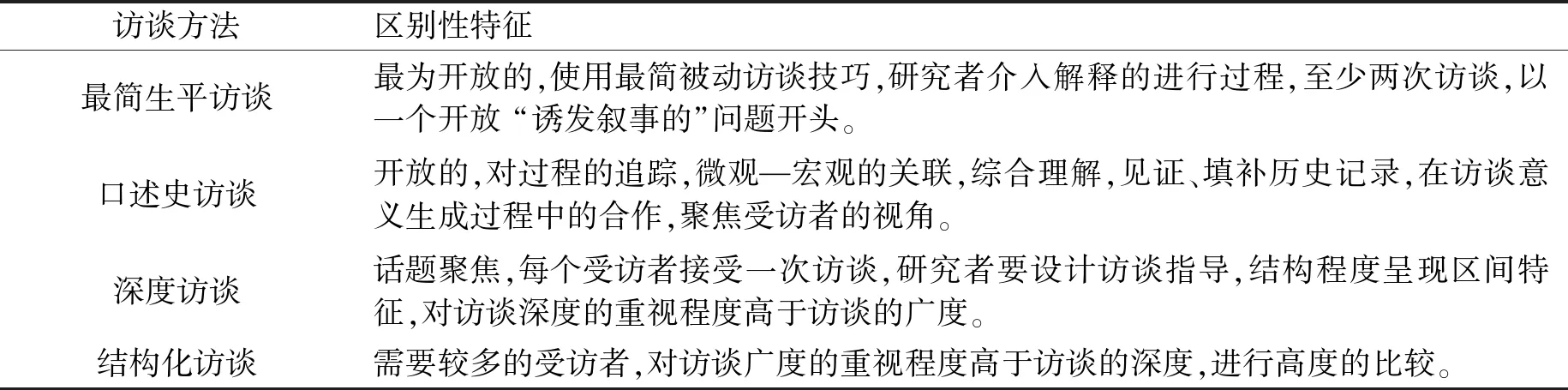

“最简生平访谈”“口述史访谈”“深度访谈”“结构化访谈”四种访谈方法的特征比较,如下表:

表1 访谈方法总结性比较

口述史的研究目的有6点:(1)填补历史记录;(2)理解人们对历史事件的主观经历;(3)理解人们对历史时期或社会变化时期的主观经历;(4)理解人们对现今或近来事件的主观经历;(5)增进对相关话题领域的理解;(6)获取“社区”经历知识。以增进对相关话题领域的理解为例。有一位女大学生在饮食方面出现了紊乱,还有一些其他相关问题。通过对她的访谈记录的分析,发现身体特征的出现与心理、社会文化因素有关,两种因素构成了影响“矩阵”(matrix)。对女大学生的成长过程进行了了解,得知了其兄弟姊妹关系、父母关系、上小学时交友等状况,也得知其父母已离婚;社会文化因素(如:媒体“消费”情况——包括媒体报道、被报道者对媒体的接触),对她的成长也有影响。口述史研究对社会过程进行探讨,目的是为了了解社会过程与个人生平的互动关系。

研究问题应围绕研究目的而设计。在口述史访谈的问题设计过程中,应考虑下列5个事项:(1)我们想了解话题的哪些方面内容;(2)我们的问题是否为开放的,允许发现的多样性;(3)我们的问题通过口述史访谈能否回答出来;(4)回答我们的问题可否帮助我们实现既定目的;(5)我们的问题可否达到透过个人层面触及社会生活更广泛的主题这一目的。

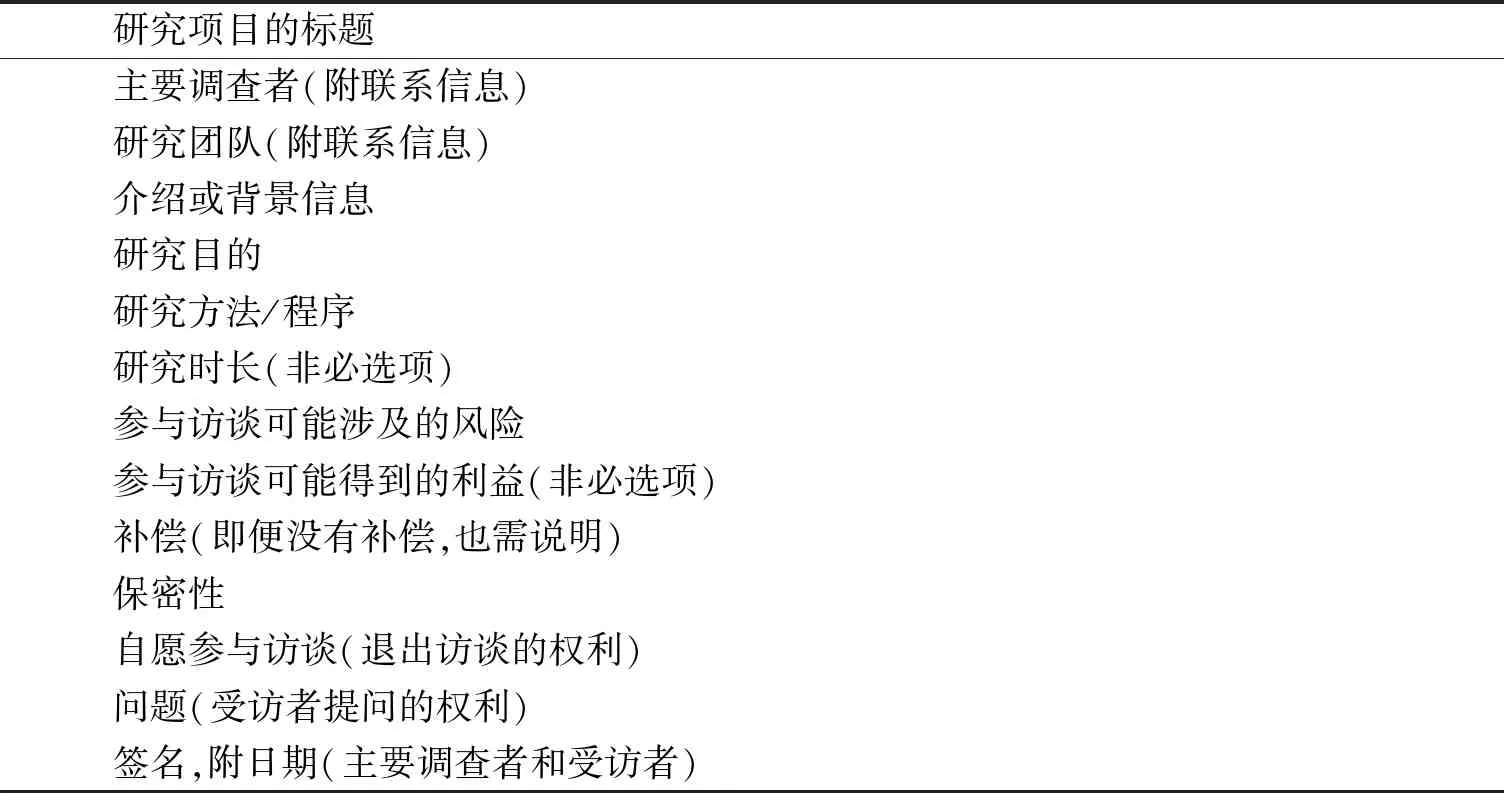

在数据收集阶段,一旦确立了受访者或初步受访者,就要进行访谈,此时必须在受访者知情的情况下获取其同意(informed consent)。要做到这点,必须让受访者的“知情同意表”设计得语言清晰、明了、直接。表格对研究的本质、研究成果的计划用途、访谈可能涉及的风险应该公开、诚实、直接,不应左右受访者的发言内容,因此,应认真考虑研究目的的陈述方式。一般来说,“知情同意表”应包括下列事项,如下表:

表2 “知情同意表”所含事项

大部分专业性研究机构会给受访者提供“知情同意表”指导原则和样本。此外,具体到各学科,在网上可找到相关“知情同意表”指导原则和样本,以供参考。受访者同意参加访谈后,研究者需确立期待值,和受访者建立和谐关系。期待值的建立与后期的数据解释、数据表征、数据评价密切相关,数据收集应在合作的氛围中进行,叙事的“作者身份”不是单方的,而是访谈者和受访者共享的。访谈应该在较为安静、私密的环境进行,受访者应该感觉环境较为舒服(通常受访者家里或访谈者的办公室较为合适)。在受访者家里进行访谈的好处:访谈者能够形成民族志的观察;在访谈过程中,受访者可能与访谈者分享照片、文献或其他物品,这些物品可充当重要的数据。

在完成访谈后,该对数据进行分析。在诸多社会科学的口述史研究项目中,数据收集和数据分析往往同时进行,形成“迭代过程”(iterative process),这是“背景化理论”(grounded theory)的具体应用。比如,访谈者收集了口述史访谈的小型样本,对相关访谈进行文字转换和编码,然后基于早期的分析发现,再做些口述史访谈。这个过程可以重复,直至研究的数据收集达到“饱和点”,这也意味着额外数据的收集并不是进一步为研究目的服务。总之,口述史研究方法论应该让读者“看到”访谈内容、访谈方式、访谈原因,研究者应该确保访谈过程透明、访谈过程得到完全的评估。

在撰写口述史的访谈研究发现时,可采取“分析性写作”或“印象性写作”,传统意义上一般倾向于前者,即“分析性写作”。分析性写作以主题为指导,也可围绕主要的研究问题。印象性写作将研究者(访谈者)视为故事讲述者。如果强调访谈者的“故事讲述者”角色,则应考虑以下问题:(1)想讲什么故事?(2)如何有效、生动、说理性强地、有意义地、真实性讲述故事?如何让故事的整体性强,具有情感,声情并茂?故事讲述具有艺术特征,因此印象性写作是一个艺术性和创造性兼备的过程。印象性写作注重丰富的语言手段,类似小说语言,将意象、隐喻、文理、色彩、并置、叙事/故事、故事情节和戏剧等语言手段运用自如,可将口述史研究的受访者经历以多层次、引人入胜的方式加以呈现。随着质性研究范式中叙事调研的兴起,越来越多的口述史学家在呈现访谈发现时采用“印象性写作”方式。

口述史研究的倒数第二个环节为讨论或评价,应考虑以下方面的内容:(1)清晰性,涉及研究方法策略、研究者的角色;(2)完全性和一致性,涉及研究的意义、综合性、各部分的吻合性,如研究问题、方法和发现是否一致,数据收集和数据分析是否一致,现有研究和先前研究是否一致,研究发现和具体实践是否一致;(3)伦理实践,涉及是否遵循伦理指导原则,研究者是否在研究中考虑过伦理问题,参与者(受访者)是否在伦理上得到保护;(4)效度和相关概念,涉及研究的效度、可信度、真实性、信赖度,也涉及研究效度的原因,相关概念包括:共享作者、批判性(研究者对凌乱数据的关注、解释、反思等)、职业性(研究者自我批评的程度、反思其访谈结果解释的程度)、可靠性以及可依赖性、可归纳性(小样品的研究发现适合于所处的大样品)、可转移性(研究发现可从一个语境到另一个语境中适用)、生动性(研究发现的描述较为详细,让读者身临其境);(5)艺术性:研究是否具有艺术性,方法和项目是否具有创新性,文字表征是否感召力强,能否在读者中普遍引起共鸣、移情、理解,能否提升读者的批评艺术。

口述史研究的最后一个环节为结语,这也是一个反思阶段,可参照以下清单而进行:

(1)可否清楚地看到研究工作内容、研究原因、研究发现、研究发现的解释;

(2)研究项目意义如何,是综合性研究项目吗,各部分能否成为有机的整体;

(3)是否遵循了伦理指导原则,研究者在研究过程中如何建构伦理实践,参与者(受访者)是否得到了保护;

(4)研究是否具有效度、可信度、真实度、信赖度,研究效度原因是什么;

(5)研究是否具有较好的艺术性,研究者是否注意了口述史研究的艺术;

(6)研究方法或项目是否具有创新性;

(7)研究发现的文字表征是否具有艺术性、有感召力、生动;

(8)研究能否在读者中普遍引起共鸣、移情、理解,能否提升读者的批评艺术。

口述史研究的一个新发展是强调民族志研究路径。安娜·斯福特和斯特生·伯克(Anna Sheftel & Stacey Zembrzycki)主编的《脱离传统记录的口述史研究:走向实践的民族志路径》①(6)① Anna Sheftel & Stacey Zembrzycki (eds.),Oral History off the Record: Toward an Ethnography of Practice,New York: Palgrave Macmillan,2013.指出:“脱离传统记录”从语义角度起源于新闻业,美国《时代杂志》早在1952年就说“‘脱离传统记录’这一用语比大多数用语都用得更广、更烂”。然而,至于什么是“脱离传统记录”,意见不一。具体来讲,该表达可能有以下三种意义:1)不要引用发言人的话语;2)不要声张的谈话;3)需要在受访者知情情况下同意的记录。一个明显的特征是,“脱离传统记录”强调受访者的知情权、授权、参与性、隐私权等,因而相关记录是访谈者和受访者的共同作品,两者具有“共享作者”的身份。从理论意义上讲,研究者和被研究者的界限加以模糊了,社区成员不再是简单的研究对象,他们也是研究的合作者。很明显,这种做法符合口述史研究,因而得到采纳。

之所以说口述史研究民族志特征明显,是出于访谈者与受访者的关系。访谈涉及伦理道德,访谈者要求受访者诚实,但如何建立信任关系却不易。当访谈者感觉到某些问题会让受访者心理感觉不舒服的时候,或访谈涉及个人隐私因而将讲述的故事公之于众会造成不良影响时,就要考虑访谈策略的调整了。有的学者认为,以第一人称的口吻撰写反思性报告,可以将意见的个人化特点表达出来,但或许会降低研究的学术性,报告显得像“个人叙事”,而非“学术文章”。然而,从民族志路径看,口述史研究强调的正是个人化特点,“个人叙事”不影响相关学术性。

路里·莫查森(Julian M.Murchison)于2010年出版了专著《民族志基本知识:设计、研究与成果表述方式》②(7)② Julian M.Murchison,Ethnography Essentials: Designing,Conducting,and Presenting your Research,San Francisco: Jossey-Bass,2010.,介绍了民族志研究路径的基本要点。民族志是一种研究策略,研究者借助该策略探索、考察体现人类经历基本部分的文化和社会。民族志学者不应该是脱离社会或文化的观察者,应该通过与研究对象或知情者的接触收集第一手的数据。民族志学者在研究中应与研究对象进行互动,互动的形式多样,包括对话、访谈、共享礼仪和情感经历等等。从民族志角度来看,研究社会和文化现象的唯一可能方法是在具体行动中研究它们。民族志研究的环境不受实验室控制,研究目标会因为创新、冲突等因素而变化,研究方法与技巧需要多元化、复杂化,以适应研究目标的复杂性。民族志研究路径与口述史研究方法非常吻合。

四、国外口述史研究的应用

口述史研究的应用得到了较大的发展,体现在多个方面,如反贫困运动口述史、数字技术时代的口述史、疾病抗击口述史。摩西·吉勒特(Michael L.Gillette)于2010年出版了专著《反贫困战争:口述史研究》①(8)① Michael L.Gillette,Launching the War on Poverty: An Oral History,Oxford/New York: Oxford University Press,2010.,介绍了20世纪60年代美国的反贫困战争。研究者做了大约1700次访谈,以填补书面记录上的空白。通过相关访谈的比较,口述史学家得出了受访者的共识。尽管美国的反贫困战争取得了显著的成绩,但该研究揭示了美国反贫困方案中白人优先、妇女和少数民族受到较少关注的问题及其对受访者的长期不良影响。

道格拉斯·伯德和玛利亚·拉森(Douglas A.Boyd & Mary A.Larson)编著的《口述史与数字人文:声音、可及性和接洽》②(9)② Douglas A.Boyd & Mary A.Larso (eds.),Oral History and Digital Humanities: Voice,Access and Engagement,New York: Palgrave Macmillan,2014.于2014年出版。20世纪60年代以来,录音技术的迅速发展,使得口述史成为记录、了解研究对象的必备方法。21世纪初以来,随着互联网的迅猛发展,录音、录像技术也得到了提升,研究成果的展示渠道大增。如果要了解口述史研究成果,人们不一定需要像过去那样奔波于博物馆、档案馆之间,互联网上的网站,如“油管”“声音云”,可为他们提供想要的材料。新时代的数字技术革命给口述史研究带来了多方面的改变:一是口述史资源的收集方法发生了变化;二是口述史研究理论有了新的视角;三是访谈者、受访者通过数字技术参与访谈的方式与过去不同;四是口述史研究的接洽方式发生了崭新的、创造性的变化。在互联网时代,口述史研究和数字人文关系紧密,数字人文表现在两个方面:一是强调口述史研究的“合作性”,可以用一个等式来表示:数字人文=共同创造;二是强调“多维发声”,通过物体、词语、图像、声音等模态“发声”。在口述史研究的数字人文转化过程中,大众参与“民主化”、大众参与“学术化”、大众参与“语境化”、大众参与“档案责任”是主要特点。

查理·伟(Cheryl Ware)于2019年出版了专著《悉尼的艾滋病幸存者:流行疾病回忆录》①(10)① Cheryl Ware,HIV Survivors in Sydney: Memories of the Epidemic,New York: Palgrave Macmillan,2019.,详细记录了受访者(25位艾滋病幸存者)的回忆。查理·伟(Cheryl Ware)的专著通过访谈25位幸存者,揭示了二十世纪八九十年代艾滋病对男性同性恋者生活的影响。罗斯作为一个访谈者,勇敢地到悉尼与艾滋病患者打交道,成为了抗击艾滋病的一段佳话。现在,这段记忆已经在戏剧、电影、文献和公共展览中体现了,口述史学家凸显了艾滋病患者得到了社会各界情感、行动和经济方面的支持。

五、中国口述史研究的现状以及与国外口述史研究的耦合

在20世纪晚期至21世纪,口述史研究受到了中国学者的热捧。从理论和应用角度来看,大致有两种做法:一是将口述史作为一个研究领域,结合各种理论视角(如历史学、语言学、民俗学)进行阐述;二是将口述史作为一种工具或手段,研究其他领域(如社会学、非物质文化遗产)。两者相辅相成,推动了中国口述史的研究。

张晓的《西江苗族妇女口述史研究》②(11)② 张晓:《西江苗族妇女口述史研究》,贵阳:贵州人民出版社,1997年。、《“好女人”的构建—以西江苗寨的一个家族为例》③(12)③ 张晓:《“好女人”的建构—以西江苗寨的一个家族为例》,贵阳:贵州大学出版社,2008年。是苗族妇女口述史研究的姊妹篇,后者是以贵州雷山县千户苗寨西江的女性口述作为研究对象,揭示了西江苗族社会文化、历史变迁和个人追求三个因素互动作用下的“好女人”角色的构建。该著作口述案例有130个之多,采用的研究方法是“访谈—语言分析—民族学解读”,内容详实,展现了较好的民族文化研究价值,是将口述史作为一个研究领域的典范。李锦平的《苗族口传家谱调查研究》④(13)④ 李锦平:《苗族口传家谱调查研究》(国家社科基金项目成果—研究报告)(未出版)(项目批准号12BMZ033),2018年。说明,口述在家谱书写与传承方面具有重要的作用,对于了解中国少数民族历史与中华民族历史的“部分—整体”“包容—共现”的关系具有较好的参考价值。兰东兴的《西南少数民族口述传播史研究》①(14)① 兰东兴:《西南少数民族口述传播史研究》,重庆:重庆大学出版社,2013年。以口述传播史作为研究对象,揭示了以下方面:中国西南少数民族口述活动发生的历史背景,演变脉络,口述者的身份和角色,口述场地,口述与文学、民俗、中华民族融合等关系。

周晓虹的《口述史、集体记忆与新中国的工业化叙事》②(15)② 周晓虹:《口述史、集体记忆与新中国的工业化叙事:以洛阳工业基地和贵州“三线建设”企业为例》,《学习与探索》2020年第7期。一文将口述史与社会学结合起来,指出新中国工业化的70年间大致经历了起步、挫折、恢复和腾飞四个阶段,洛阳工业基地和贵州“三线建设”基地的建设者的工作和生活记忆可揭示集体记忆,在命运共同体视野下可展示工业化叙事的历史意义。周晓虹所推崇的口述史具有“既视感”“道德密度”的观点将哲学、精神分析学等视角引入到社会学研究,丰富了社会学研究的理论内涵,对于中华民族共同体的研究具有借鉴意义。胡洁的《社会认同:多维呈现与社会建构》③(16)③ 胡洁:《社会认同:多维呈现与社会建构—基于贵州三线建设者的口述史研究》,《宁夏社会科学》2022年第1期。一文,基于贵州三线建设者的口述史研究,借用亨廷顿的社会身份分类方法,把研究对象的社会认同分为族群认同、地域认同、文化认同、主观阶层认同和情感认同五个方面。该文认为,时间轴(历时)与“使命感”(共时)贯穿于贵州三线建设者的社会认同建构过程中,反映了国家政策、心理体验对社会认同的影响。

运用口述史研究丰富社会学研究以及深化社会学的中国本土化研究是中国口述史研究的一个显著特征。孟庆延的《口述史的社会学中国谱系:理论传统与本土经验》④(17)④ 孟庆延:《口述史的社会学中国谱系:理论传统与本土经验》,《求索》2022年第1期。一文指出,从20世纪90年代起“共产主义文明”口述史研究传统成为中国社会学研究的一大热点,而周晓虹2019年主持的“新中国工业建设口述史”研究项目将“现代中国”研究主题从革命推进到建设阶段,可将其视为两大研究传统,具有一致性,共同构成了面向中国历史与文明的社会学研究的重要谱系。该文提出的社会学本土化研究方法“过程—事件”+“结构—表征”对于口述史研究的具体操作具有较好的应用价值。刘亚秋的《口述史方法对中国社会学研究的意义》⑤(18)⑤ 刘亚秋:《口述史方法对中国社会学研究的意义》,《学习与探索》2021年第7期。一文认为,口述史研究方法在中国社会学学科发展中经历了三个阶段:1)革命史的研究传统(如孙立平);2)文化维度的社会记忆研究传统(如王汉生);3)社会史的传统(如周晓虹)。三者之间虽有区别,但并非截然分开的,口述史在根本上推进了社会学的质性研究方法,从底层、基层“无名者”的角度探幽了人的精神世界,呼应了费孝通先生晚年倡导的“社会学人文性”研究。

运用口述史研究非物质文化遗产、传统文化的传承是中国口述史与其他学科结合的另一个特点。吉差小明的《口述史视域下彝族古歌保护与传承研究》①(19)① 吉差小明:《口述史视域下彝族古歌保护与传承研究》,《内蒙古财经大学学报》2021年第3期。一文指出,有必要在口述史研究者完善标准规范和流程,提升主体和客体的能力,健全口述史传承制度,这对于彝族古歌之类的中国非物质文化遗产的保护与传承具有重要的意义。这项研究属策略应用类,把口述史作为研究路径,将非物质文化遗产作为研究对象,具有跨学科特征。刘燕的《口述非遗传承的路径探索》②(20)② 刘燕:《口述非遗传承的路径探索》,《学术前沿》2021年第9期。一文提出了“前期:史料搜集+中期:口述访谈+后期:辨伪考证”的传承人口述史研究方法,有较好的操作借鉴价值。

此外,还有学者从口述史角度研究家国情怀。钱茂伟、桂尚书的《口述史是当代公众史记录的基本路径》③(21)③ 钱茂伟、桂尚书:《口述史是当代公众史记录的基本路径》,《史学月刊》2021年第9期。认为,通过口述史可将个人史与公众史有机地结合起来,可增加普通人的历史认知表达形态,公众参与与史家参与是不同层次的参与,个人史的组合就是群体史、集体史。该文对于运用口述史研究民族凝聚力具有较好的学术和应用价值。王东美的《口述史中的情感与集体记忆的生成》④(22)④ 王东美:《口述史中的情感与集体记忆的生成》,《宁夏社会科学》2022年第1期。一文提出,可透过身心—社会—历史的视角和路径理解口述史访谈中的情感,进而理解集体记忆的复杂生成机制。王东美的研究说明,个人情感不仅是个人记忆,而且是集体记忆的表现,个人和集体存在你中有我、我中有你的辩证关系。该文认为,个人无意识、集体无意识和社会无意识(心理分析术语)对于集体记忆的构建过程具有重要意义,这表明口述史研究的跨学科性,情感研究离不开个人、集体和国家的互动关系。匡立波、周双娥的《论口述史的爱国主义教育价值及其实现路径》⑤(23)⑤ 匡立波、周双娥:《论口述史的爱国主义教育价值及其实现路径》,《当代教育理论与实践》2021年第2期。一文建议将爱国主义口述史题材运用到学校教育中,以丰富口述史研究的当代应用价值。

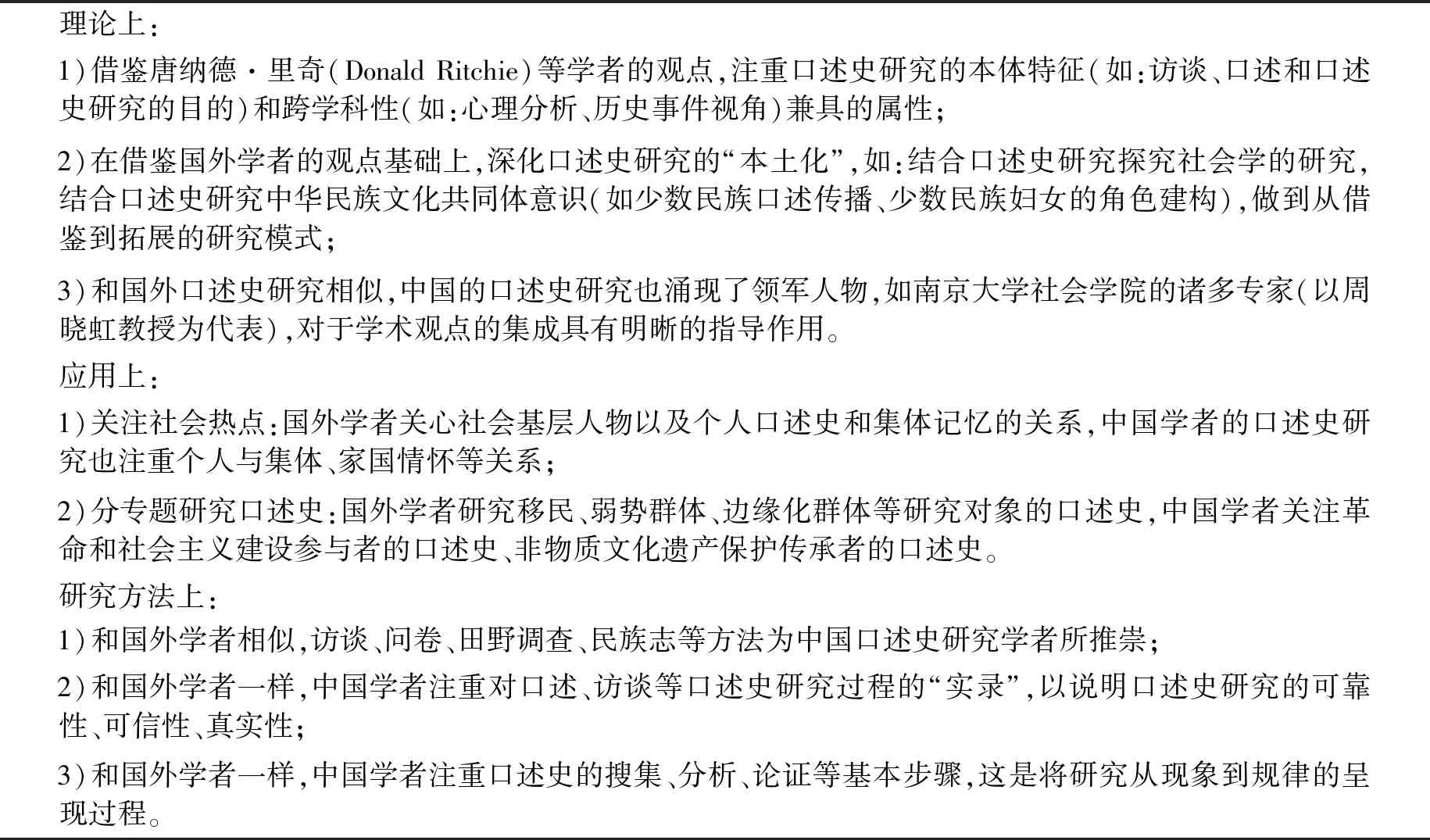

上面我们评述了中国学者的口述史研究。通过比较,可发现其与国外学者研究的耦合情况,列表如下:

表3 中国学者口述史研究与国外学者口述史研究的耦合

从目前的研究来看,中国学者的口述史研究在以下方面还有待进一步发展:

1)结合现代技术与口述史研究的成果不多:唐纳德·里奇(Donald Ritchie)等人认为,口述史研究中的访谈可采用互联网的“云访谈”技术扩大访谈者规模,提高口述史研究的信度,这方面中国学者明显需要加强;

2)提出中国口述史研究较为完整的理论系统:现有的口述史研究理论多见于社会学领域,其他领域或统揽各领域的中国口述史理论体系尚未形成;

3)实证研究的范围有待拓展:目前,非物质文化遗产、“三线建设”的口述史研究有一定的实证研究成果,其他方面(如中华民族共同体意识的铸牢、改革开放、中国特色社会主义)的口述史实证研究不多。

要做好中国口述史的理论和实践研究,有必要借用国外研究的成果,将国外研究成果进行“本土化”,在此基础上构建中国的话语体系,拓展中国语境下的口述史研究,服务国家社会经济发展需要。

六、结语

本文探讨了国外口述史研究的范式、方法和应用,展示了中国口述史研究与国外口述史研究的耦合情况,指出了中国口述史研究的欠缺和努力方向。口述史是书面史的有效补充,对该领域的理论和实践研究既可推动口述史本体的研究,也可推动口述史作为一种研究方法或工具与其他学科研究的融合。口述史研究在当今的中国具有较好的实用价值,可丰富铸牢中华民族共同体意识、中华人民共和国成立后各阶段社会发展的研究。