高校校史剧创制特点探析

——以校史舞台剧《看海棠花开》为例

2022-10-24任治东

◎任治东

一、校史剧创制成为高校思政教育和艺术教育的创新路径

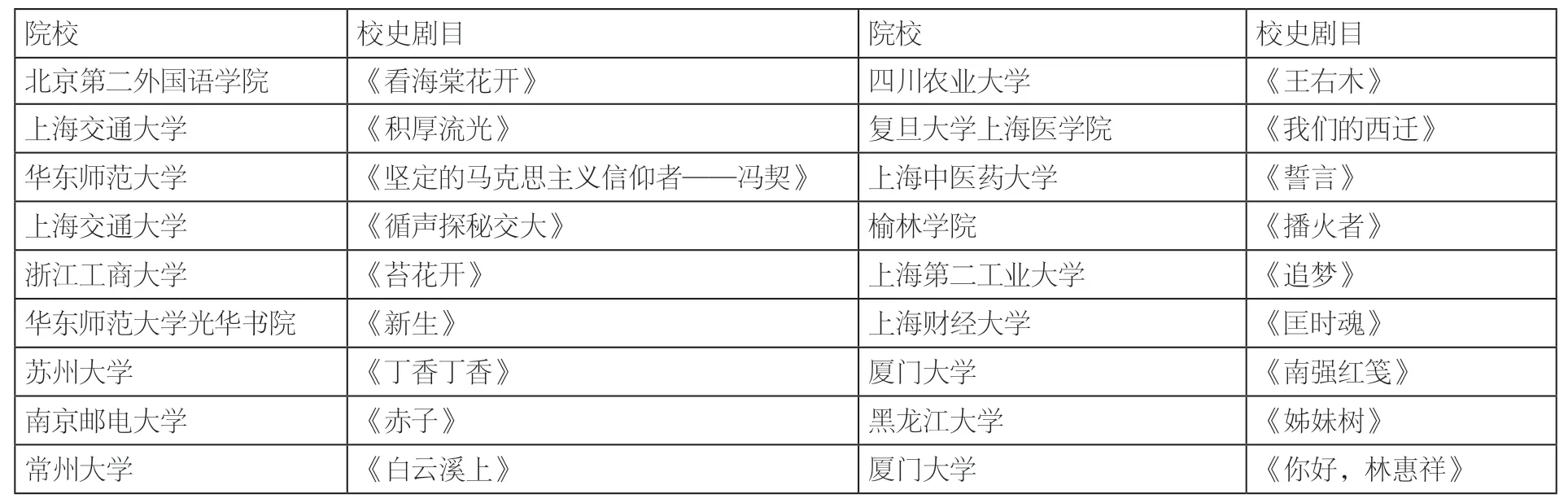

习近平同志指出,历史是最好的教科书。2021年是中国共产党成立100周年,为响应习近平总书记提出的关于开展党史学习教育的号召和国家“将学校美育作为立德树人的重要载体”的要求,国内高校纷纷开展校史剧的创制,加大投入资金和人力,艺术水平也大幅提高。笔者担任副导演、主演等工作的北京第二外国语学院(以下简称北二外)校史剧《看海棠花开》以真实感人的故事情节、丰富多元的艺术形式,表达了新思想铸魂育人的创作要义,为建党100周年诚挚献礼。以下是笔者统计的2021年国内高校校史剧剧目——

?

这些校史剧以本校历史故事和杰出人物为蓝本,都凭借深刻的思想内涵、较高的艺术水准获得了良好的口碑。校史剧作为融合了美育特点的思政教育新形式,将德育目标融入文艺创作,实现了以美育人以美培元的效果,不仅具有强烈的现实意义,且着眼于历史真实、立足于当代精神,闪烁出跨越时代的人文主义光辉。本文将以校史剧《看海棠花开》为样本,探索其可借鉴的创制思路,以期为今后国内高校校史剧创作产生启发。

二、制作模式:高校校史剧创制的两类模式及融合创新

当前业内对于校史剧制作模式主要归纳为两类。第一类为校内主创,校内专业教师、学生以或校园社团作为创作主体自编自导自演;第二类为校外主创,邀请校外专家进行主创、主演,校内以行政配合为主。北二外校史剧《看海棠花开》创制融通两类制作模式优势,形成了可操作的校史剧制作融合模式。

自2020年12月开始,由北二外校团委书记郝青梅负责,大学生艺术团艺术总监、国家级大型艺术活动制作人闫婧担任本剧制作人,校史剧筹备期历经七个月。在学校行政层面,学校党委学生工作部、党委宣传部(新闻中心、校史办公室)、校团委、对外合作与产业管理处(校友办)、离退休工作处、后勤与基建处等各个部门通力配合。在学生参与层面,本校“海棠之花”大学生艺术团骨干担任学生导演组,邀请历届学生深度参与,年级跨度从15级校友至21级在校生,演职人员覆盖所有院系近700名师生。在艺术专业性层面,邀请了中国传媒大学导演系副教授孙德元担任总导演、知名舞台剧编剧张贡赫进行编剧创作、中国传媒大学导演系教授谭泽恩担纲舞美设计、独立音乐创作人王艺格进行原创音乐编曲制作、业内专业舞者李帅和杨明迪设计原创舞蹈,以及众多业内专业人士多次受邀参与研讨并提出专家意见。

校史剧《看海棠花开》以高校为创制核心、以本校师生为创制主体、以校外专家为艺术指导的融合制作模式,相对于两类模式的单独运用能够裨补缺漏、博采众长。在创制前期,北二外校团委成立专门项目组并知会校内相关部门,学校体制的通畅配合保证了行政支持的效率,基于高校的身份认同能够更深度地挖掘校史资料。艺术指导专家保证了剧目创制的专业性和艺术水平,并且在创制过程中与校方定期开展研讨会充分沟通创作方向和内容,保证充分尊重艺术规律的同时构建出一个本校师生共塑的文化传承载体和第二课堂平台。

三、剧作内容:让校史文化照进现实

校史剧的创制意义,在于如何让历史照进现实,如何体现校史对于当下在校学生的价值和现实作用,如何从校史馆里的“陈列品”成为生活当中的“日用品”,解决当下的困惑和问题。校史剧《看海棠花开》的剧作既承载了历史,也关注了当下学子关心的疫情防控、志愿服务、校园社团、学业规划等校园生活细节。

在剧作内容上,创制团队选择了周恩来总理与北二外的联系作为核心线索,力图展现二外人传承翔宇精神、永葆建校初心、勇担家国使命的奋斗征程。通过与本校离退休干部的多次研讨会,主创团队挖掘凝练了学校发展史中打动人心的历史闪光点:周总理来校时与同学们一起坐小板凳讨论的场景、学校师生参与国庆游行方阵翻花的情节、周总理对二外师生“学的外语要非常务实”的教诲等等。导演组摒弃了宏大叙事的固化思路,剧情主线围绕梁翔宇一家三代二外人的“家事”而展开,通过王淑珍患有阿尔兹海默症这一人物赋予了本剧以多时空交错的叙事可能,虚构的主人公梁翔宇的成长经历结合多时空叙事串联起以小见大、深入人心的校史片段,从“家事”看校史、从校史学党史,既凝结了当代学生群体风貌,又通过青年学生的青春语言来阐述二外师生向党献礼的情怀。

由此启示我们,高校创制校史剧可以不局限于宏大遥远的历史人物事件,也可以大胆探索真情实感的、贴近现实的人物和故事。接受美学家沃尔夫冈·伊瑟尔指出,艺术作品因其空白和否定所产生的不确定性以“召唤结构”的态势召唤受众能动地以再创造的方式接受。校史剧构建的召唤结构引导参与创制的师生、观演师生等广义受众主动挖掘校史故事,能动地探索并填补结构性空白,反而使得折射出的校史精神更具有现实的力量,这样的校史剧能够超越师生观演的固化期待视野,唤醒本校师生血脉传承中的内驱力。

四、排演管理:建构高效科学的排演系统

科学、专业、高效的排演管理系统对校史剧创制有着至关重要的作用。在排演过程中存在着一些难点:一是演职人员大部分是在校生,日常课业压力大,艺术专业性不足。二是教师演员因为工作原因,排练时间需要灵活调整,另外歌舞片段对于教师演员提出了挑战,特别是饰演王淑珍的崔玉华老师已经72岁高龄,需要充分考虑身体因素。三是人员涉及范围广,统一安排排练时间有一定困难。

为应对以上难点,《看海棠花开》导演组专门成立演员统筹部门,对演员管理和排练安排进行系统规划。学校为学生提供了艺术学分认定,可为学年综合测评加分。在演职人员上规划和管理上,排演强度大的主演主要由课业较少、舞台经验丰富的大三、大四学生以及毕业校友担任,大一、大二学生主要负责舞蹈演员部分,强化对戏剧排演的观摩学习,为未来的演出做好人才储备。在排练中,导演组根据文戏、舞蹈、唱段等不同段落的演出特性对演员进行了排练安排上的分散指导,强调优先突破重点难点,而对于教师演员则在不影响本职工作、充分考虑身体条件的情况下安排加练。在排练安排上,主要利用周末、假期和平日的课余时间,加强组织管理和人文关怀,保障集体向心力。

本剧从2021年4月开始进行排练,有演出任务的演员近百人。身份为老人与老师的角色均由真实年龄相近的六位本校教职工和离退休老教师出演,学生演员则来自校内招募,并由学生导演组初筛、专家顾问进行复试。所有主演在排练期间平均每周都要排练40小时以上,群演每周也有30小时的排练任务。该剧目前分别在2021年7月和10月进行了两轮共计6场正式演出,覆盖5000多人次的观众。

校史剧的创制不仅关乎立德树人的历史意义,也关乎美育的当下任务。因此校史剧的创制要重视学生在创制过程当中的参与和管理,在人力上根据实际创制情况进行合理配置,以高校课程思政建设为价值内核,以艺术教育实践为主渠道,以视听传播赋能二者同向同行,通过贯穿创制到观演的完整周期实现参与人群的教育启迪任务,实现“以美育培养时代新人”的效果。

五、结语

校史剧《看海棠花开》在虚实结合的交叉表现中回顾北二外建校和发展的风雨历程,多元化艺术形式串接起青春质感和厚重底蕴,16首原创歌曲与12支原创舞蹈的紧密配合给予观众一场视听盛宴,成功实践了校史与戏剧的有机结合,塑造了以“翔宇精神”为精神核心的高校原创校史剧。在观演后,周恩来总理的侄女、大鸾翔宇基金会会长、中新社副社长、全国政协委员周秉德女士以及郭沫若先生的女儿郭庶英女士等嘉宾在观看后对该剧做出了高度评价。“这部剧形式非常新颖,是活泼的、现代的、充满着爱国之情和爱党之情,结合得非常美妙……你们其实不光在思想上、政治上走了周总理的路,你们在艺术上也在走着周总理的路。”周秉德女士观看演出后激动地与现场师生分享。

高校校史剧作为校园文化、校史文化的重要载体,提升了学生爱国情怀和艺术素养,对师生“思政+美育”效果的潜力日益凸显,作为具有高度可行性的创新教育途径,各高校更需深入挖掘独特校史底蕴,让校史在高校创制历程中焕发出新的蓬勃生机。在创制过程当中推动学生全面发展,使高校师生群体在校史学习中潜移默化地增强身份认同和价值认同,在校史剧创制和观赏中寓教于艺。