理查德·柯蒂斯电影《诺丁山》《BJ单身日记》和《真爱至上》中女性形象的分析

2022-10-24王柳萌

◎王柳萌

一、介绍

在20世纪90年代和2000后的英国电影中,理查德·柯蒂斯是一个不容忽视的重要人物。他编剧或导演由Working Title公司制作的电影取得了巨大的成功。他作为《诺丁山》的编剧,同时改编了原著小说《BJ单身日记》,并在《真爱至上》中担任编剧和导演。这三部电影分别获得了3.64亿美元、2.8亿美元和近2.47亿美元的票房。除了它们非凡的票房收入外,这些电影在国外的观众数量及其文化影响使理查德·柯蒂斯的浪漫喜剧自成一派。正如报告所述,“近年来最受关注的承担了此项责任的荧幕产品是由作家理查德·柯蒂斯创作的,包括《四个婚礼和一个葬礼》《诺丁山》《真爱至上》和《BJ单身日记》系列电影。通过对英国和英国特性的积极、幽默和可爱的描述,这些作品在全球范围内收获了广泛的观众。整体上来讲,这些电影对于英国旅游业发展的影响和贡献可能比其他荧幕产品都大。”

鉴于这些电影的受欢迎程度和重要性,学界已经有了一些相关的研究和讨论。尼克·詹姆斯(Nick James)的《英国电影对美国的投降——2001年的视角》(British Cinema’s US Surrender——A View from 2001)探讨了“酷不列颠”(Cool Britannia)的概念,以及这些电影中反映出的超越了传统英国对于个体自身和国民文化的自嘲自贬传统的自厌情绪。罗伯特·墨菲(Robert Murphy)在《城市生活:20世纪90年代末英国电影中的城市童话》(Citylife:Urban Fairy-tales in 90s British Cinema)中从小说的角度总结了这些浪漫喜剧。他将主角与童话人物相匹配,分析了这些电影中描绘的伦敦,并指出这些城市童话的一个重要特征在于他们对社会不平等,紧张和个体在城市中挣扎的忽视。安德鲁·希格森(Andrew Higson)的《英国影业,跨国主义与全球化》(British cinema,Transnationalism and Globalisation)则主要关注这个时代英国电影的跨国主义和全球化,将《诺丁山》视为在世界舞台上投射英国形象的尝试,认为其中的主要人物是对英国一种隐喻性的表达和代表。而蒂姆·亚当斯(Tim Adams)在《卫报》上的评论则明确表达了作者的整体观点——柯蒂斯的电影创造的是一个“闪亮、快乐的场所,这里有对肮脏的富人的宽松态度,无休止的乐观和对于圆满大结局的热衷。”

在以上各个宏观视角的文化研究的基础上,本文旨在从更为一个围观的、女性的角度探讨这些电影。《诺丁山》和《BJ单身日记》里都有一个毋庸置疑的女性主角,在《真爱至上》中交织在一起的故事中,女性形象更丰富,其呈现的角度也更多元化。本文将通过文本分析的方法,分别探讨这三部电影中的主要和代表性女性人物——《诺丁山》中的安娜·斯科特、《BJ单身日记》中的布里奇特·琼斯和《真爱至上》中的凯伦,希望通过横向与纵向的比较,讨论这些人物的特征和局限性,从不同的角度更好地理解理查德·柯蒂斯的浪漫喜剧。

二、《诺丁山》《BJ单身日记》和《真爱至上》中的女性形象

A.安娜·斯科特——成功而坚强的女性?

在《诺丁山》中,安娜·斯科特(Anna Scott)是一位好莱坞的巨星。她邂逅了旅行书店老板威廉·萨克尔(William Thacker),并产生了爱情。但由于二人在社会地位和财富方面的巨大差异,几经分离和误解。其间,安娜曾来到威廉的书店,倾诉心声。虽然威廉当时拒绝了她,但他随后后悔,最终成功挽回了安娜。

安娜·斯科特在电影中被塑造成一个极其成功的女演员,她和威廉之间的距离让墨菲将情节总结为另一种童话故事,只是安娜扮演的是公主,而非灰姑娘;威廉是一个谦逊的书商,而不是王子。男女角色和地位已经完全互换,而后者必须克服考验和磨难才能赢得爱情。“诺丁山的安娜是一个成熟的女神:专横,冷漠,情绪和外表都如变色龙般切换。”艾迪.戴佳则强调了安娜的支配性格:“安娜的支配地位体现在她与威廉的关系中。在大多数情况下,她是掌控者。”

然而,尽管安娜在事业上取得了巨大的成功,她的片酬多达1500万美元,她的人气和名气登峰造极,但在电影中,她却屡遭伴侣的伤害,渴望美满的家庭和平静的生活。这种渴望在电影中通过她看到威廉的公寓里戴着面纱拿着鲜花的新娘的夏加尔的画作时表现出的极强的憧憬和喜爱被暗示了出来。尽管威廉表面上平庸,但他平静的生活和他所代表的家庭生活极大地吸引了她。如果对他们的身份和生活进行倒置,威廉成功而强大,安娜谦逊平庸,他们的差距只会被视为“童话”的传统设定,是增强戏剧化的表达。但事实是,当男主角在地位和财富方面成为劣势的一方时,情况发生了翻天覆地的变化——安娜的成功成了他们之间的一个严重问题。她的形象塑造反映了女性在一段关系中占据更高地位,成为世俗意义上的强者时所面临的现实困境——金钱和权力此时失去了它们通常的魅力。当男性不再是拥有它们的一方,那它们就不再是爱情的催化剂,反而变成了维持爱情关系或实现婚姻的障碍。

当安娜来到威廉的商店,给他带来夏加尔的原画,并倾诉她的感情时,她不得不通过否认名声、把自己描述成一个脆弱的女性的方式来说服对方接受她的爱。“名声不是真的,你知道的,我也不过是一个女孩,站在一个男孩面前,要求他爱她。”在柯蒂斯充斥着轻松、浪漫元素的喜剧中依旧能看到传统的性别角色,虽然在角色设定上对“王子公主”童话模式有所颠覆,但人物在矛盾中却依旧为这一根深蒂固的范式所束缚。即女性本质上不应强于男性,相比男性应该是软弱、温顺和顺从的。相比之下,男人应该是坚强的、支配性的和保护性的。因此,在严肃的关系和婚姻中,男人必须在经济上更成功,否则他会被视为失去男性气概,是“没有男子气的”(unmanly)。

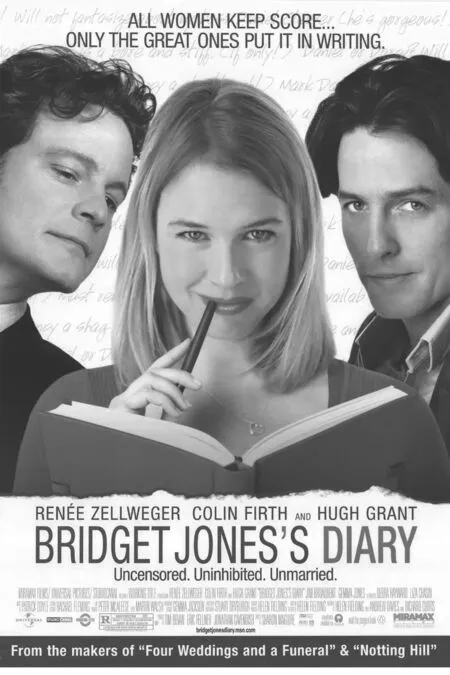

《BJ单身日记》海报

“未能为家庭提供足够的经济支持被认为是一个人所能经历的最有辱人格的失败,因为这意味着他在被认为是他作为提供者的生物学角色上失败了。”

影片的情节主要是通过对于安娜的脆弱一面的刻画来推动的。只有当安娜呈现出脆弱的、普通的一面,情感关系才能有所推进。当威廉永远不可能比安娜更成功或更有影响力时,她不得不用这种说法来争取男方的爱情,其事业上的成功反而成为了她要挣脱的世人眼中的固有印象,因为这样她才有权力去追求世俗的伴侣和幸福。在电影中安娜作为一个成功却又脆弱的人物,她的塑造被作家蒙上了一层浪漫外壳,实质上却无处不在映射女性的现实困境,也反映了人在社会化的过程中无意识地被性别角色所规训和塑造的结果。

从这个意义上说,即使作为好莱坞最大的明星,一个被所有人承认的“女神”,安娜仍然是一个通过社会建构服从传统观念的“父权制女性”。此外,她也无法摆脱这个框架下的偏见与约束。她的前男友飞往伦敦给她一个“惊喜”,却在他们的酒店房间里遇到了威廉。威廉假装是酒店服务人员。男友对安娜戏谑道,“我可不希望人们(看到我们时)说,那个著名的演员和他那个‘又大又肥’的女朋友。”当安娜和威廉在一家餐馆用餐时,听到邻桌在谈论安娜和她的新电影。其中一人看似是安娜的影迷,说任何有她出演的电影他都满意,但同时他们都在物化着她,任意玩笑,缺乏对她的基本尊重。所有这些催生了安娜的矛盾形象,她作为一名成功的女演员,看似比普通女性更成功、更有自主权,性格强硬,在关系中占主导地位,但在实际生活中的许多方面却仍然是脆弱的边缘角色。

B.布里奇特·琼斯——等待白马王子的老姑娘

《BJ单身日记》改编自海伦·菲尔丁的书,顾名思义,描绘了一个32岁单身的女人的生活。与安娜·斯科特(Anna Scott)对爱情的追求类似,布里奇特·琼斯(Bridget Jones)希望早日遇到她的白马王子,结婚并自然迈入幸福生活。

在电影的开头,布里奇特模仿了“All by myself”这首歌,表达了她的恐惧。如果她不能摆脱单身的困境,她觉得自己最终会“孤独地死去,三周后发现被一个阿尔萨斯人吃了一半”。因此,她在整部电影中的主要目标之一就是找到一个合适的人,而她的形象正是由这种她对拥有伴侣强烈的内心愿望构成。

然而,仔细观察,布里奇特这种恐惧只是一种表象,而非她精神困境的根源。她妈妈举办的一年一度的火鸡咖喱自助餐上,她不忙于面对妈妈对她和一些不那么可心男人的撮合,还不得不应付那些过度“关心”她爱情生活的亲戚,他们交叉地询问似乎只是为了增加她的尴尬。这部电影显然是向简·奥斯汀的《傲慢与偏见》致敬,并有各种故意的巧合:达西的名字,克利弗的谎言对于威卡姆的暗指,达西和克利弗之间的关系等等。但最具有讽刺意味的是,在将近两个世纪之后,这个现代都市故事中的妈妈对于撮合女儿婚姻的热衷和社会习俗仿佛没有改变。妇女获得了工作和养活自己的权利,但她们仍然必须找到一个愿意娶她们的人。因此,由于她的年龄和未婚状态,布里奇特似乎总是被周围的人恶意取笑。在一个所有其他人都以夫妻身份出现的聚会中,她发现自己被恶意的提问所束缚和裹挟。身处嘲笑、讽刺和蔑视的环境中,她与其说是被未婚带来的孤独感所困扰,不如说是迫切需要摆脱未婚的身份。在浪漫关系和婚姻之外,女性的自我和价值很大程度上被掩盖了。

“电影作为工业和文化产品,文本是在其制作之前和制作过程中挣扎博弈的结果。”虽然电影没有反映或复制完整的社会现实,但它在某种意义上是一面镜子,我们可以在其中窥见目前的文化发展和社会变化的缩影。布里奇特的形象体现了现代社会中一整群人的困境,被贴上缺乏某些魅力或失败者的标签,或被社会鄙视和排斥为越轨者和怪人。布里奇特对于婚姻的渴望更多是出于这种对被社会排斥和孤立威胁的恐惧,而非应有的对婚姻的热爱。

“体重”是整部电影中担忧和幽默的另一主题,被多次提及。她对自己的身材不满意,每天早上测量体重,并一直梦想着她可以变瘦并吸引异性。当她发现克利弗背叛了她时,坐在浴室里的苗条的美国女孩拿她的身材嘲笑她,也暗示她的体重是与克利弗关系中的一个问题,导致她爱情的失败。女人的外表之美是如此重要,甚至连《诺丁山》中的安娜·斯科特(Anna Scott)也表达了她对失去它的恐惧:“不久后的一天,我的外表会消失,他们会发现我不能演戏,我会变成一个悲伤的中年女人,看起来有点像一个曾经的名人。”显然,女性已经被物化了,美丽成为她们的义务。正如苏珊·桑塔格(Susan Sontag)所说,“被称赞美丽是女性的性格和关注的必要成分”,并且女性被教导美的方式鼓励了自恋,强化了依赖性和不成熟。女性总是被结构化的思想所驱使,担心自己的不完美,这仍然是一种不可抗拒的社会现实,布里奇特·琼斯(Bridget Jones)也不例外。她接受了对女性性别的理想化,并以此来衡量自身,也因此总感到自己的卑微、拙劣。

C.凯伦——杰出的妻子和完美的母亲

《真爱至上》作为理查德·柯蒂斯(Richard Curtis)导演的处女作,受到评论家的抨击多于赞扬,但在九个相互交织的故事中,有一个角色似乎比其他角色更闪亮。凯伦在结婚15年后被她的丈夫哈利欺骗。在圣诞节那天,当她发现哈利送给她的圣诞礼物不是她之前偷看到的项链,而是一张CD唱片时,她意识到了真相。讽刺的是,当她被残酷的发现击中时,哈利还在继续他的话“一个惊喜...给我杰出的妻子”。在孩子面前她完美地隐藏了自己的悲伤和震惊,进入卧室几分钟后又赶忙出来催促孩子们上车去参加活动,仿佛什么都没发生过一样。饰演被欺骗的妻子的“艾玛·汤普森贡献了闪亮的一刻,她从家庭庆祝活动中溜走,以掩饰她在婚床旁秘密流下的眼泪”。

在这部由九条线索组成的电影中,“只有在几个场景中,电影才会转而从远处处理复杂的本质性的东西”。凯伦这一相对深刻的故事线与安娜和布里奇特的浪漫爱情故事形成了鲜明的对比。麦克唐纳说“新型传统浪漫喜剧重申了旧的‘男孩遇见,失去,重新获得女孩’的故事结构——确定形成长久的关系后,他们的故事也即将结束。”《诺丁山》和《BJ单身日记》更符合这种新传统浪漫喜剧的模式,浪漫和爱情的果实被塑造成生活最终的成功,故事也总是在这一点上结束。然而,《真爱至上》中的凯伦则表现了女性的多种角色,作为妻子、尤其是母亲所要承担的重担和精神上的顽强。在现实中,从女孩变成一个韶华逝去的中年女人时真实的生活才刚开始。在单调的日常琐事中凯伦展示的是女性对家庭和孩子的贡献。

凯伦是已婚女性的缩影,她们牺牲了自己鲜亮的外表、事业,甚至是自己的感情。但丈夫的外遇使她怀疑自己的坚持愚蠢而无意义。她感受到丈夫的背叛带来的痛苦和羞辱,不得不质疑自己的生活。一方面她在感情上难以承受,但她的心思一如既往地放在对孩子的关心上,一切以家庭为第一位,迫使她不得不掩盖残酷的现实,接受并妥协,因为作为母亲她有责任保护孩子们,为他们提供一个完整的家庭和健康的氛围。最后她的诘问实际上不是给哈利的,而是给她自己:“你会留下来吗,知道生活总是会更糟一点?或者你会切舍一切后离开?”最终,在所有的挣扎和痛苦后,她还是选择继续这段婚姻。菲茨杰拉德在他的《1999—2009年研究英国电影》一书中显然不同意这一决定,但正是这种让步,让凯伦的形象变得复杂、真实而有力量。

三、结语

毫无疑问,理查德·柯蒂斯成功地在《诺丁山》《BJ单身日记》和《真爱至上》中刻画了女性形象的微妙之处。考虑到电影中文化元素的使用以及在海外市场,特别是在美国的受欢迎程度,以前的研究主要集中在他对英国人、伦敦都市以及模糊了阶级之间的区别和差距的中产阶级的舒适生活的描绘上,批判往往聚焦在电影的民族认同和对英国文化的呈现,更关注其中男性角色对英国现代民族形象的隐喻。

但同样值得注意的是,这些电影中的女性形象也是多维和复杂的。布里奇特·琼斯的问题并非独一无二,而是典型的,反映了英国社会的顽固问题。凯伦也是一个代表性人物。身为一个杰出的女性却无法掩盖她的悲剧性,她的困境也根植于社会结构和制度中,没有简单的出路。安娜·斯科特是美国人,她的特殊地位可能无法代表英国的女性多数,但她的思想和反应是典型的,具有普遍意义,可以度量社会中父权制思想变化和连续性。因此,在研究理查德·柯蒂斯的电影时,这些女性形象应该受到我们的关注。与每部电影中出现的相对类似、模式化的男主角相比,在这些多元化的女性形象中还有更多值得探索和发展的地方。