三种常见合唱演唱动作情形在声学和感知维度对合唱声音测量的影响(下)

2022-10-23梅利莎格雷迪蒂安娜吉利安著博编译

〔美〕 梅利莎·L.格雷迪、蒂安娜·M.吉利安著,李 博编译

研究结果

(一)研究问题:长期平均频谱

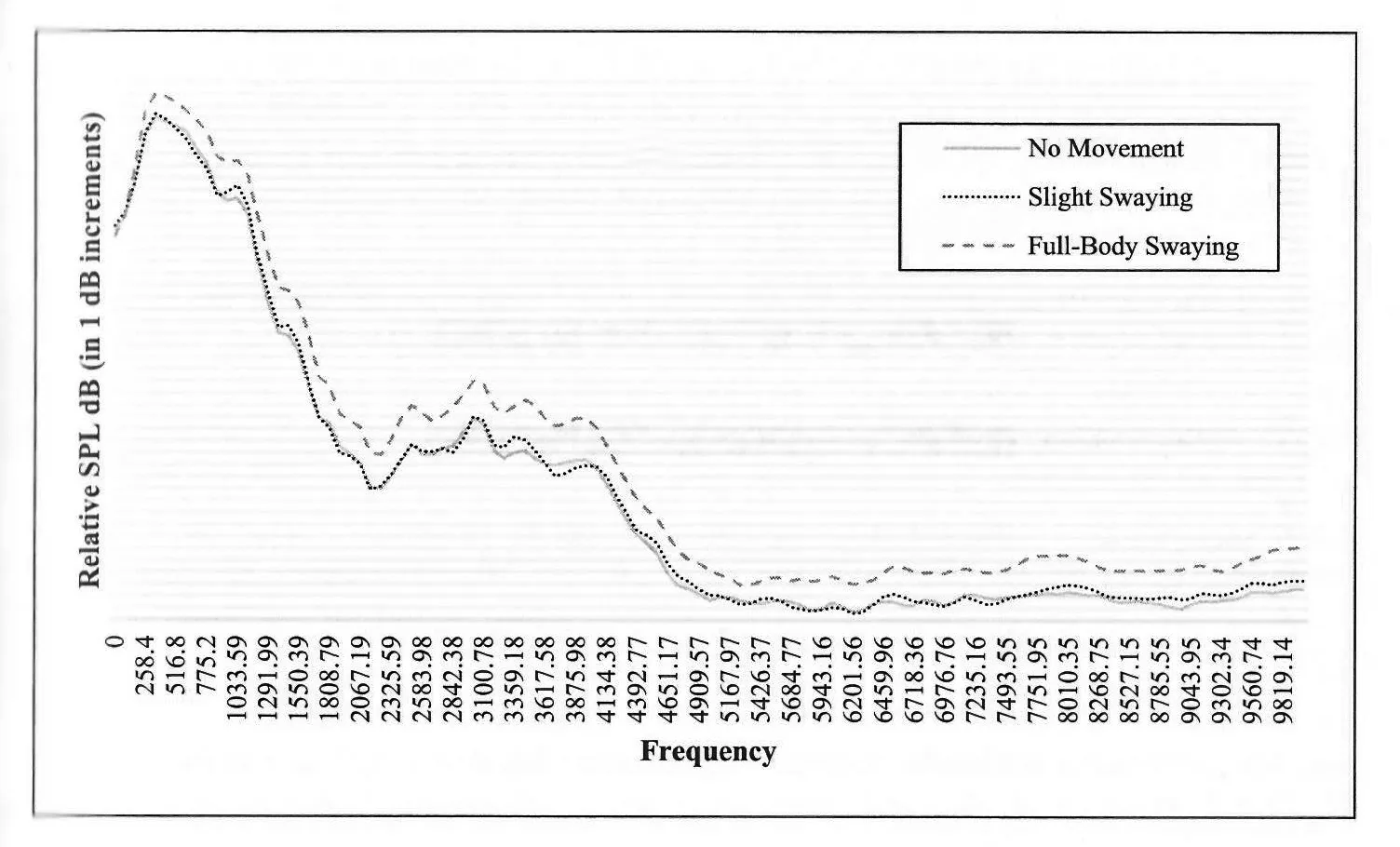

长期平均频谱的测量展现出的指征,表示每个演唱过程中合唱声音的频谱能量。下图1显示出的长期平均频谱数据涵盖了从0到10千赫的整段频谱,记录了合唱团在三种动作情形中的演唱表现。其中,连续线条代表“无动作”(No Movement)情形,密集圆点代表“轻微摇摆”(Slight Swaying)情形,虚线代表“全身摇摆”(Full-Body Swaying)情形。平面直角坐标系的横轴表示频率(Frequency),单位是赫兹(Hz),数值从0至9819.14;纵轴表示相对声压级(Relative Sound Pressure Level),单位是分贝(dB),数值以1分贝为单位递增。图像为三条曲线。由于长期平均频谱声压级大小的相对性,我们有意删除了y轴(纵轴)的数值;解读数据的最佳方式是对比各种情形的声压级。

图1 合唱团在三种动作情形中演唱的长期平均频谱全频谱 (10千赫) 数据

从三种情形的所有两两组合中,得出的平均差(mean differences)、标准差、极差(ranges)等数据如下:轻微摇摆与无动作(= 0.22 dB,= 0.46, range= 0.02 -1.30 dB);全身摇摆与轻微摇摆(= 2.58 dB,= 0.73, range = 0.21 - 4.17 dB);全身摇摆与无动作(= 2.79 dB,= 0.76,range = 0.25 - 4.48 dB)。霍华德和安格斯(Howard and Angus,2017)呈现了一个1分贝大小的听觉差异,并将其记为一个“刚好能注意到的差异”(just noticeable difference,JND)。当我们将全身摇摆与无动作、轻微摇摆这两个情形进行比较时,在两种组合中,都发现了大于2.50分贝的差异。我们对三种动作情形中的若干小节做单向重复,对其进行了变量分析(analysis of variance,ANOVA),并与三种情形的长期平均频谱数据进行比较,结果表现出显著差异:(2,115) = 1278.65,p < .001。运用邦费罗尼校正的事后归因检验(post hoc)成对-(双尾)证实,在所有情形两两组合之间,仍有统计上的显著性(p < .001)。

(二)研究问题:音高分析

我们使用Pitch Analyzer 2.1软件对音高进行了分析。对于每一次录音,我们将起始音高与结束音高做了比较,以确定录音整体的总偏差(用百分数表示)。我们对合唱团各单独声部(SATB)的偏差取了平均值,以得出合唱团在每种动作情形中的平均差(mean deviation)。在全部三种情形中,合唱团的演唱均以“跑调”[音高偏差超过±7%,据林格伦(Lindgren)和桑德伯格(Sundberg)于1972年所做的研究]告终。轻微摇摆时,合唱团演唱的整体音高偏差(-27.67%)最小;无动作演唱时的整体音高偏差最大(-58.31%)。全身摇摆演唱时,合唱团的整体音高偏差为-43.89%。

(三)研究问题:歌唱者感知

参加研究的歌唱者使用“Likert”型等级体系(从“无帮助”到“非常有帮助”)从“歌唱流畅性”和“歌唱表现力”两个维度对三种演唱动作情形的有效性分别进行评分(见图2)。评估数据显示,参加研究的歌唱者一致认为,在两个维度上,无动作情形“没有帮助”,而包含摇摆的两种情形“有某种程度的帮助”或“非常有帮助”。对于歌唱表现力而言,参加研究的歌唱者对无动作情形的评分最低,对全身摇摆情形的评分最高。在图2中,横向柱状图从上至下分别对应无动作、轻微摇摆和全身摇摆三种演唱情形;每种情形中,从上至下进一步分为歌唱表现力和歌唱流畅性两个评价维度,以两个柱形表示。纵向评分体系中,“1”代表“无帮助”;“5”代表“非常有帮助”;“2”“3”“4”代表“有某种程度的帮助”。

图2 参加研究的歌唱者对于合唱团在三种演唱情形中歌唱所做反馈的平均分

为了从统计上对参加研究的歌唱者所填问卷中的序级数据进行评估,我们使用了弗里德曼双因素方差分析检验(Friedman two-way ANOVA tests)来查看他们的评分在各种动作情形之间是否存在显著差异。我们使用了带有邦费罗尼校正(Bonferroni correction)的后续威尔科克森符号秩检验(follow-up Wilcoxon signedrank tests),以发现两两组合的不同情形的评分之间可能存在的差异。对于歌唱的流畅性,各种情形的评分有显著差异:χ(2)= 22.27,< .001。后续检验(follow-up tests)显示,无动作情形的评分低于轻微摇摆(= -3.98,< .001)和全身摇摆(= -3.43,< .001)两种情形的评分。参加研究的歌唱者对合唱表现力的评分也具有显著性差异:χ(2)= 22.67,< .001。事后归因检验(Post hoc tests)揭示,无动作情形的得分低于轻微摇摆(= -3.66,< .001)和全身摇摆(= -3.58,< .001)两种情形的得分。

参加研究的歌唱者回答了一个关于他们对各种演唱情形的感知的开放性问题。对于每一种情形,我们将评论分为两个类别:“正面评论”和“负面评论”。参加研究的歌唱者写下了27条关于无动作情形的各不相同的评论。2名参加研究的歌唱者(7%)写下了正面评论,一个是关于坐立姿势的;另一个就是简单的几个字:“声音好”。25名参加研究的歌唱者(93%)做出了负面评论,包括“僵硬”、“受限”和“紧张”三种倾向,其中许多人写出了“需要”或“渴望”身体移动的评论。

参加研究的歌唱者写下了31条关于轻微摇摆情形的评论。他们之中的大多数做出了带有“更容易”(easier)、“投入”(engaged)和“自然”(natural)倾向的正面评论(= 30,97%);1位写下了负面评论:“对于管控我的动作考虑太多”,因为这位歌唱者更喜欢全身摇摆情形。

对于全身摇摆,参加研究的歌唱者在记录里留下的评论(= 40)最为“分散”。大多数评论(= 32,80%)仍然是正面的,少数评论(= 8,20%)是负面的。大多数正面的评论是关于表现力、自由度和投入度。一位参加研究的歌唱者写道:“全身动作情形允许我有表现力并且保持投入。”负面的评论,主要涉及过度移动和移动导致“注意力分散”。

总之,参加研究的歌唱者按照偏好程度的不同对三种动作情形进行了等级评定。三种情形的平均评级(mean rankings)结果如下:(1)全身摇摆(= 1.50,= 0.79);(2)轻微摇摆(= 1.75,= 0.44);(3)无动作(= 2.75,= 0.65)。参加研究的大多数歌唱者(= 18,64%)对这几种动作情形的评级(全身摇摆、轻微摇摆、无动作)与平均评级相同。参加研究的歌唱者中,3位(11%)将静止站立认定为“最喜欢”,7位(25%)将轻微摇摆认定为“最喜欢”;24位(86%)将无动作情形认定为“最不喜欢”。在各种动作情形之间,参加研究的歌唱者对整体合唱声音的评级存在显著的差异,χ(2)= 17.77,< .001。相比无动作情形而言,轻微摇摆(= -3.81,< .001)和全身摇摆(= -3.05,= .002)的等级更高;但是全身摇摆与轻微摇摆两种情形的对比(= -0.90,= .369)却不是这样。

(四)研究问题:听者感知

参加这次科学研究的听者有两组:参加研究的歌唱者(19位);合唱教育或指挥专家(16位)。他们中的所有人都在未见歌唱情形的情况下,根据整体合唱声音和表现力对随机编号的录音片段进行评分(从“非常不同意”到“非常同意”分别对应1分至5分)。在整体合唱声音方面,平均评分(mean ratings)如下。(1)由歌唱者充当的听者:无动作,= 4.16(= 0.69);轻微摇摆,= 4.21(= 0.63);全身摇摆,= 4.37(= 0.50)。(2)由专家充当的听者:无动作,= 2.25(= 0.86);轻微摇摆,= 3.13(= 0.89);全身摇摆,= 2.88(= 0.89)。在合唱表现力方面,平均评分如下。(1)由歌唱者充当的听者:无动作,=3.74(= 1.15);轻微摇摆,= 4.11(= 0.74);全身摇摆,= 4.05(= 1.03)。(2)由专家充当的听者:无动作,= 3.25(= 1.18);轻微摇摆,=3.31(= 0.95);全身摇摆,= 3.50(= 1.10)。

我们通过弗里德曼方差分析检验对听者问卷中的感知数据进行了分析。在专家听者关于整体合唱声音的评分中发现了显著差异[χ(2)= 8.32,= .016],事后归因的威尔科克森符号秩检验(Wilcoxon signed rank tests)揭示出轻微摇摆比无动作情形具有更高的分数(= -2.64,= .008)。在专家听者对合唱表现力的评分之间[χ(2)= 0.51,= .773],在由歌唱者充当的听者对整体合唱声音的评分之间[χ(2)= 1.29,= .526],在由歌唱者充当的听者对合唱表现力的评分之间[χ(2)= 2.53,= .282],都没有显著差异。

有个开放性问题是关于听者对每一条录音的好恶,他们也对此做出了回答。对于每一种演唱情形,我们将评论分为两个类别:“正面评论”和“负面评论”。关于无动作情形,听者一共写下了72条评论。由歌唱者充当的听者所做的正面评论(= 17)主要与音调(tone)有关,而他们的负面评论(= 17)围绕“表现力”或“情感”的缺失,以及融合性的问题。专家听者记录的主要是关于无动作情形的负面评论(= 25)。大多数负面评论是关于音调起伏(intonation)和融合性,而正面评论(= 13)则是关于音调(tone)和乐句塑造(phrase shape)的。

对于轻微摇摆情形的录音,听者写了74条各不相同的评论。以歌唱者身份参加研究的听者提出了38条。正面的评论(= 25)包括“更好”、“充分”(full)和“有信心”。其中的大多数包括关于声部和歌唱表现力之间平衡的主题。负面评论(= 13)不可避免地包含了融合性的问题。专家听者所做的正面评论(= 23)中大多数是关于整体合唱音调(tone);负面的评论(= 13)涉及内容包括没有支撑的(unsupported)或年轻歌唱者的声音。

听者写出了72条关于全身摇摆情形的评论。对于以歌唱者身份参加研究的听者来说,他们对这一情形的正面评论(= 27)主要是关于“能力”(power)、“气力”(strength)和“音量”(volume),也有人喜欢音调(tone)和融合性等其他方面。他们对此情形的负面评论(= 11)涉及内容包括元音口形和缺少“浑厚”(rich)和“成熟”声音的女高音部分。专家听者记录了13条关于此情形录音的正面评论,主要涉及乐句感(phrasing)和表现力这两个方面;他们的负面评论(= 21)在话题上不尽相同,没有明显倾向。

最后,听者根据自身在整体合唱声音方面的偏好对三条录音进行了评级(见表1)。由歌唱者充当的听者将全身摇摆情形的录音摆在最喜欢的位置,而专家听者最喜欢轻微摇摆情形的录音。两组听者都将无动作情形的录音排在了最不喜欢的位置。专家听者的总体评级在各条录音之间没有显著差异:χ(2)= 2.00,= .368。但是,由歌唱者充当的听者的总体评级具有显著差异:χ(2)=9.579,= .008。带有邦费罗尼校正的事后归因威尔科克森符号秩检验显示,相对于无动作情形来说,由歌唱者充当的听者更喜欢全身摇摆情形(= -2.56,= .011);而相对于轻微摇摆情形的录音来说,他们也更喜欢全身摇摆情形的录音(= -2.48,= .013)。

表1 听者依据偏好对三种演唱情形的平均评级

讨 论

这项科学研究的主要发现表明,歌唱者的摇摆,作为一种演唱过程中对音乐的自然回应,对合唱团的整体声音、音高偏差,以及歌唱者和听者的感知产生正面影响。虽然这样的发现限于这项科学研究的特定参加者和流程,然而,这些数据提供的启示、提出的问题是关于合唱教学、合唱表演实践,以及未来对合唱演唱动作进行的研究。

结果显示,全身摇摆情形,比其他两种演唱情形引发的频谱能量显著增多。长期平均频谱数据显示出的频谱能量的增加,表现在听觉上,像是一种“音色的”差异(Frühholz and Belin,2019),与听者的评论联系起来,这种差异可能会被认为是一种更令他们喜欢的合唱声音。霍华德和安格斯(Howard and Angus,2017)认为,1分贝的差异可以被感知。全身摇摆情形与其他两种情形在录音上显示出的大于2.5分贝的持续且一致(consistent)的差异,既有统计上的显著性,又在听觉上清晰可辨。由歌唱者充当的听者将全身摇摆情形的录音摆在他们最喜欢的位置,并写出了关于合唱团力度(strength)和音量的正面评论,因此可以证实长期平均频谱分析的结果。他们中的一位这样写道,“听上去,它(全身摇摆情形的录音)的声音大得多,热情也充沛很多。”一位专家听者进一步发表意见说:“我感觉,这(全身摇摆情形的录音)是最有表现力的——力度变化更明显,渐强做得好。”

正如先前研究(Cook-Cunningham and Grady,2018;Grady,2013,2014;Grady and Cook-Cunningham,2018,2019)阐明的,业余合唱团的歌唱者假若进行无伴奏合唱,往往在很短的时间(大约1分钟)之内,团队整体音高就下滑,出现跑调现象;当前研究中的这个合唱团也是那样。音高分析显示,在全部三条录音中均存在音高偏差。然而,运用两种摇摆方式进行演唱时,其音高上的偏差较小。一位专家听者对轻微摇摆情形给出了评论,“音调(tone)和音调起伏(intonation)都好,乐句也明显”,支持了上述结果。此外,专家听者提出了关于无动作情形的最负面的评论,这些评论中的大多数与音调起伏有关。

虽然在此项科学研究中,合唱团在两个摇摆情形中的音高偏差更小,但是这不一定说明歌唱者的摇摆动作会对合唱团整体音高偏差产生影响。虽然声学分析是基于我们使用的一个无伴奏合唱作品的节选片段,但即使该片段使用钢琴伴奏,也不太可能出现合唱团整体的音高偏差。因此,我们不能在不同的,尤其是带伴奏的情况下推断(合唱团员)做动作到底会不会对整体音高偏差产生影响。未来研究可以设法解决这个局限,并且研究做动作是否会在更广泛的层面上影响合唱音调的起伏。

在这项科学研究中,我们使用的人口统计数据来自参加研究的两类听者——歌唱者和专家。参加录音的歌唱者,也以听者的身份参加研究。虽然参加者的百分比(66%)刚过一半,但是在整体合唱声音和表现力方面,他们对所有录音的评分总体上相当不错,这揭示出“偏爱”可能是一个因素。由于专业水平参差不齐,歌唱者和专家分别充当的听者似乎使用了不同的聆听方式,聆听的内容也好像着眼于合唱声音的不同方面。最后,这项科学研究的结果表明,听者更喜欢的合唱声音产生于歌唱者的移动过程中,而不是歌唱者静止站立的情形。

我们使用了基于网络的听者调查问卷来让(分散于)诸多地点的专家听者参与研究。虽然调查问卷的指导语指示,参加者在做出回答之前要尽可能多地聆听每一个音乐片段,但是软件不可能允许我们查看参加者是否从始至终地聆听了所有音乐片段。因为仅有6个8秒长的片段(总共48秒),而且完成全部调查内容的平均时长为9分15秒;所以我们有信心认为,大多数参加研究者完整聆听了一遍以上。

这项研究的结果局限于特定的合唱团,这个合唱团的大多数成员在演唱时通常仅使用极少的动作。所以做动作演唱对他们的整体声音产生的影响,可能是针对这个特定团队的新奇效果。未来重复这项研究时,应该邀请更多的合唱团,包括那些习惯于演唱时多做动作的合唱团。对于演唱时不经常做动作的合唱团来说,经常在排练时加入摇摆动作再进入录音环节的做法,可能会为歌唱者做动作带来更多舒适感。

我们特意为这个合唱团选择了录音的顺序(无动作——轻微摇摆——全身摇摆),目的是让歌唱者对演唱时做动作感到越来越舒服。这个顺序是对呈现出的结果的主要限制。未来的研究,应该在对演唱情形进行随机排序的情况下,检验演唱时做动作给多个合唱团带来的影响。

在这项研究中,我们特别检验了无动作和摇摆等几种演唱情形,但没有检验像拉手或同步动作之类的其他常见的合唱演唱情形。St. Olaf合唱团有一种文化,那就是“基于共同经历的同窗友情将学生们联系起来”,合唱团员拉手摇摆的演唱传统(Belz,2012;Pavleszek,2015)似乎是这种文化的一部分(Study of St. Olaf Choir Cultures,2008)。未来,可以研究在摇摆动作存在与否的情况下,拉手是否会对整体合唱声音产生影响。不仅如此,我们的歌唱者的摇摆是自主进行的,不是按照任何特定方向做出的,各自的动作也并未与合唱团其他成员同步。然而,一些合唱教育家相信,仅仅同步摇摆才会对合唱团的演唱有益,因为动作的自由可能显现出“未经组织的一团混乱”(Mulgrew,2015)。未来的研究应该对动作同步是否会有益于合唱团进行评价。

让歌唱者以自然和放松的方式通过摇摆对音乐做出回应,这样做可能会有助于他们演唱技巧的发挥。皮尔斯(Pierce,2007)论述说,未经指定、不受影响的摇摆有益于音乐家,因为这样的摇摆通过释放上体紧张来提升准确性(alignment)。因为躯体和情感上的紧张被认为是演唱焦虑的表现(Lehrer,1987),所以摇摆动作可能会帮助释放紧张感,允许歌唱者使用更加健康的技巧演唱。参加研究的歌唱者评论说,全身摇摆帮助他们感到“更自由”“呼吸更轻松”,并且“使焦虑/紧张减轻了”,他们的这种感知可以支持上述那种断言。参加研究的歌唱者评论,他们在无动作情形中感到“僵直”和“紧张”,有一种“保持紧抓的倾向”;但是在摇摆情形中,他们感到自己拥有“最好的声音和肌肉控制”,并且能轻松“让空气保持流动”。这样的评论支持菲利普斯(Phillips,2016)的断言——歌唱过程中“精神和躯体的活动”都会产生一种更加有活力的声音。未来的研究可能在摇摆是否会影响歌唱者技巧(表现)这方面提供深刻的见解。

除了支持做动作对释放紧张有益的观点之外,皮尔斯(Pierce,2007)还坚称,摇摆促进演唱者“在持续旋律中的动觉体验。”然而,她承认空间限制可能会使演唱动作变得不适宜,尤其是在歌唱者演唱时使用“全身姿势回应”的情况下。在此项科学研究中,不存在地点或空间限制,因为我们的录音地点是一个大的演奏厅,歌唱者彼此之间有24英寸(约60.96厘米)的横向间距。虽然在这种空间条件下,相对于静止,参加研究者更喜欢做动作,但是在空间局促的演唱情境中,他们的偏好可能各不相同。未来关于演唱者在各种空间和地点环境中做动作的研究可能有益于合唱教育。

歌唱者的合唱音乐教育背景可能影响他们对演唱动作的感知。在研究过程中,我们使用了一幅站位图(standing chart),标明了每一位不正确执行动作情形的参加者。一位参加者(3.44%)在无动作情形中轻微移动,另外两位参加者(6.89%)在轻微摇摆和全身摇摆两种情形中均静止站立。我们相信,这些少数未执行实验计划的参加者不会对此研究的结果造成影响,因为根据听者的意见和长期平均频谱数据中的声学差异,在各条录音之间仍存在一种听觉上的差异。虽然参加研究者没有报告人口统计问卷中的种族信息,但是根据我们的非正式观察,参加研究的两名已知的亚裔国际学生在摇摆过程中展现出不舒适的迹象,并且他们也是仅有的两位在两种摇摆情形中被记录为“没有动作”的歌唱者。可能存在的情况是,这些国际学生拥有的合唱教育背景不鼓励他们做动作,因此,他们对在演唱过程中做动作感到不舒适。因为大多数参加研究者是大学年龄的白人学生,所以研究结果不能被推广到其他人群。后续研究应该在不同年龄、不同经历层次、不同性别和文化背景的人群中检验这些结果。

大多数参加者表现出对演唱过程中做动作的偏好。根据对歌唱者问卷数据的统计学分析,他们对两种摇摆情形的偏好程度均与他们对无动作情形的偏好程度表现出显著差异。然而,我们没有发现在全身摇摆和轻微摇摆两种情形之间存在评分与排序上的显著差异。这些数据展示出,相对于静止情形而言,歌唱者对移动身体的情形具有一种强烈的偏好,但是他们对移动程度不同的两种情形并没有明显偏向。合唱教育家可以考虑将某种程度的动作融入演唱来提升歌唱者的舒适感。

由歌唱者充当的听者最偏爱全身摇摆录音。然而,我们没有评估听众对演唱过程中摇摆的感知。一位聆听St. Olaf合唱团音乐会的乐评人断言:“合唱团不停地前后摇摆在早年间是没有的事情……我希望这种革新不会存在太长的时间,因为这样做会将注意力从音乐中分散,近处的观众逐渐会产生些许眩晕感”(Simon,2017)。此外,像合唱演唱过程中的编舞动作这样的视觉刺激,可能会干扰对整体合唱声音的感知(Vasconcellos,2002)。虽然我们的研究结果显示,歌唱者的演唱动作对合唱声音的声学和感知测量都会产生正面的影响,但是关于歌唱者的摇摆给听众对合唱演唱的感知带来的影响,目前还没人研究。作为合唱教育者,虽然我们认为合唱的实际声音和歌唱者的舒适感更加重要,但是未来研究也应该评估摇摆是否会影响听众对整体合唱声音的感知。

贝尔兹(Belz,2012)论述说,安东·阿姆斯特朗指挥的St. Olaf合唱团的歌唱者在演唱时使用摇摆动作,提升了音乐的“愉悦”(joy)和“感伤”(pathos)之情。此项科学研究的结果表明,实际上,摇摆可能改善合唱的声音,而且合唱指挥可能仅仅要求歌唱者摇摆,并通过身体感受音乐以改善合唱声音和对合唱的感知。作为合唱从业人员,我们应努力找到改善合唱声音的健康、实用、高效的方法。因此,借助这项研究中的诸多发现,我们了解到让合唱教育者鼓励歌唱者摇摆的许多原因。

也许从长远来看,应该鼓励音乐家对音乐做出自然的身体反应。如果在动作和音乐之间真实存在一种深刻的认知关联,那么在身体上做出反应对于歌唱者和其他音乐家来说就是自然的。摇摆不应该是为了提升音乐的整体效果附加在音乐表演中的内容,反而,演唱动作应该是身体的一种自然的外显形式,显现出演唱者对音乐的情感反应。音乐和动作具有相互交织的本质,基于与此相关的现有认知和发现,我们得出结论:音乐教育者在与音乐家合作的时候,应该让音乐感动他们,也允许他们做动作。(全文完)

(编译者附言:原文载于, October 2020, Volume 68, No.3,pp.286-304。)

注 释

①HD. Howard & J. Angus.. 5th ed. Focal Press, 2017.

②H. Lindgren & J. Sundberg..University of Stockholm, Department of Musicology, 1972.

③S. Friühholz & P. Belin (eds.). Oxford University Press,2019. pp.3-14.

④同注①。

⑤S. L. Cook-Cunningham & M. L. Grady. “The effets of three physical and vocal warm-up procedures on acoustic and perceptual measures of choral sound”,, 2013, May 29-June 2.“The effects of varying non-verbal behaviors by multiple conductors on the vocal sound of singers performing a previously learned choral composition”, Voice Foundation 42nd Annual Symposium, Philadelphia,PA. M. L. Grady.. Doctoral dissertation, University of Kansas, 2014. M. L. Grady & S. L. Cook-Cunningham. “Effects of vocal warm-up procedures with and without singer gesture on acoustic and perceptual measures of choral sound”,National Association for Music Educators National Research Symposium.Atlanta, GA, 2018. M. L. Grady & S. L. Cook-Cunningham. (2020).“Effects of three physical and vocal warm-up procedures on acoustic and perceptual measures of choral sound: Study replication with younger populations.”, 34(4), e15-e22.

⑥E. Belz. “Songs with staying power: St.Olaf choir’s conductor says the world-famous ensemble is anti-fluff in the ‘age of Glee’”,, 2012, June 16. M. Pavleszek. “Concert review: St. Olaf choir amazes crowd”,, 2015, February 2, p.3.

⑦ C. Mulgrew. “Should you include movement in your choir’s performance?”, 2015.

⑧A. Pierce. Deepening musical performance through movement:The theory and practice of embodied interpretation. Indiana University Press, 2007.

⑨P. M. Lehrer. “A review of the approaches to the management of tension and stage fright in music performance”,, 1987, 35(3), pp.43-153.

⑩K. H. Phillips., 2nd ed.Oxford University Press, 2016.

⑪同注⑧,p. 25。

⑫同⑪,p. 167。

⑬G. Simon. “Concert review: St. Olaf choir sings with beauty and with a message”,, 2017, February 2.

⑭H. M. Vasconcellos.. Doctoral dissertation, ProQuest Dissertations and Theses, 2002.

⑮同注⑥。