资本主义金融化视域下美国经济治理的失灵

2022-10-23于阳阳

于阳阳

(南开大学 马克思主义学院,天津 300350)

2008年次贷危机后,国内外学术界对美国经济治理问题展开研究,成果丰硕。有观点认为美国经济过度金融化引发了次贷危机并间接导致美国经济的衰退、霸权的衰落。亦有观点认为“去工业化”是资本主义经济发展的客观规律,“再工业化”战略违背客观规律,必将失败。而本文采用马克思主义政治经济学理论,从资本主义金融化这一理论视角分析美国经济治理问题。

一、美国经济过度金融化的当代形式及其后果

约翰·贝米拉·福斯特(FOSTER J B)认为,金融化意味着经济活动重心的转移,即从产业部门转向金融部门。杰奥瓦尼·阿瑞基(ARRIGHI G)则从金融获利的角度理解金融化的本质,“利润的获取越来越多地通过金融渠道进行,代替了传统的商品生产和贸易渠道”。也有学者从利润分割的角度指出资本主义经济金融化的实质是金融资本介入社会生产、分配、交换等领域参与社会财富的再分配,由于资本的全球流动性和资本主义的开放性,西方金融资本参与的是全球财富的再分配。而马克思主义政治经济学认为资本主义金融化的本质是金融部门的资本通过加入到实际产业资本循环中以分割产业资本创造的剩余价值,并通过金融市场交易形成相对独立的虚拟资本循环,借助于信用扩张和剥夺其他投资者本金的方式获得相应的金融利润。而居于现代资本主义体系中心的美国金融资本过度扩张更是全方位的。美国金融资本的全球泛滥流动,虽为金融垄断资本家带来了巨额财富,但也加剧了资本主义社会的种种矛盾,经济结构性失衡问题突出,系统性经济危机更加频繁爆发,一定程度上挑战着美国的政权合法性。

(一)金融资本压制产业资本导致二者结构性失衡

二战后,随着工业革命和经济重建的基本完成,产能过剩问题凸显,刺激消费的宽松货币政策也显现出负面效应,西方资本主义国家普遍陷入“滞胀”危机。在此情况下,以美国为首的西方资本主义国家开始信奉以“自由化、私有化和市场化”为核心的新自由主义,金融放松管制政策的实施刺激了金融部门的急剧膨胀。加之信息技术革命的催化作用,金融创新产品层出不穷,迅速成为金融业增加值的重要源泉,而为实体经济提供融资和咨询的传统金融业务则退为次要地位。正如美国经济学家迈克尔·赫德森(HUDSON M)所言:“金融工程正在取代工业工程。”经过40多年的发展,美国经济明显呈现出过度金融化的趋势,突出体现在金融资本脱离服务于产业资本循环的基本职能而进行空转,压制产业资本循环。

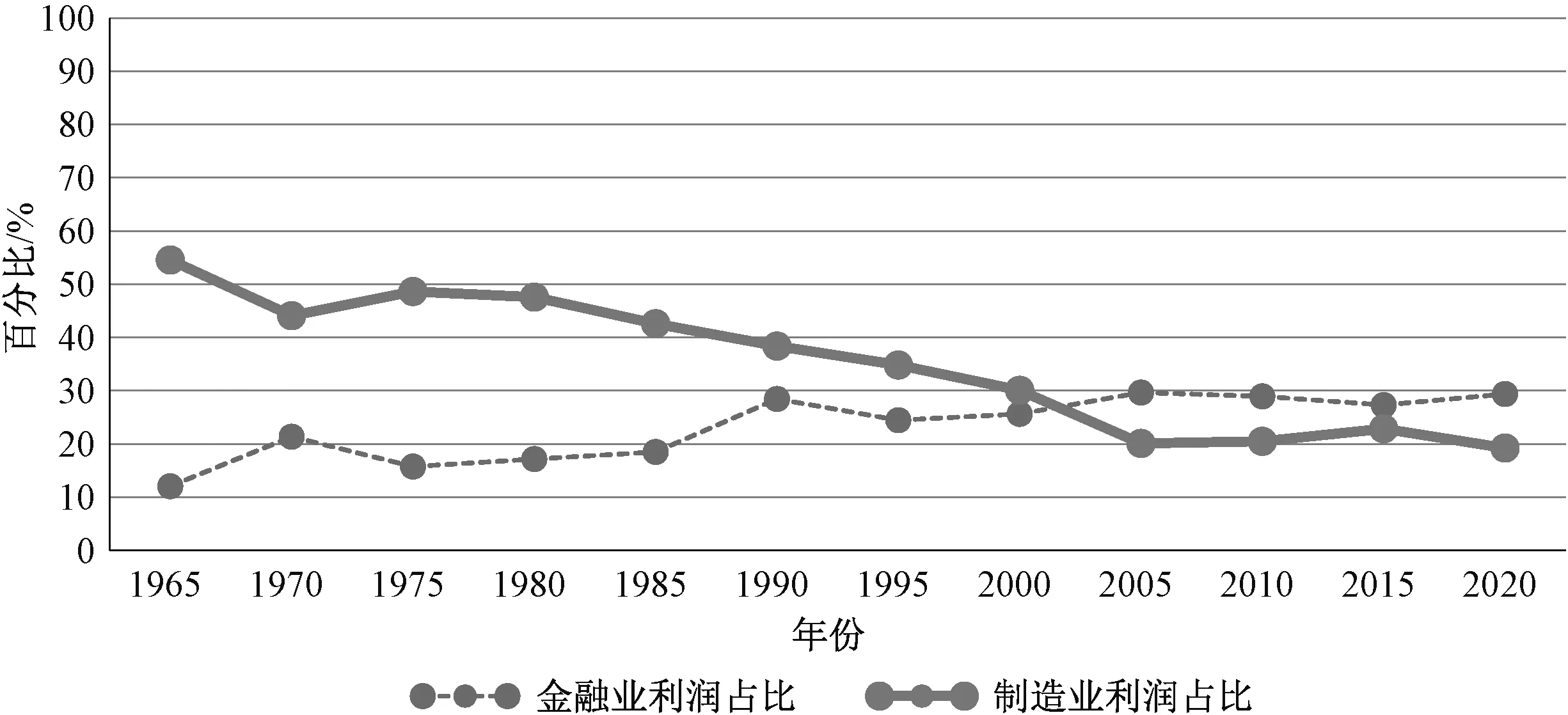

金融资本压制产业资本首先表现在资金不断流入虚拟经济,导致影子银行体系扩张、资产价格暴涨,而实体经济的资本积累则明显不足。一方面,金融业在GDP中的占比不断增加。金融资本集团打着金融创新的旗号,推出名目繁多的金融衍生品,并通过高杠杆率不断扩大资产规模,对冲基金、债权抵押证券、杠杆收购等大肆泛滥,全球股市、基金债券市场变成了同实体经济无关的大赌场。美国经济学家格林伍德(GREENWOOD R)和沙弗斯坦(SCHARFSTEIN D)的共同研究成果显示:在1980年,包括股票、债券、金融衍生品和共同基金份额在内的美国金融资产总额的价值约为GDP的5倍,但到2007年,这一比例翻了一番。另一方面,金融业的利润占比超过了制造业的利润占比并呈现继续上升的态势。从图1可以看出,1965—1998年,美国制造业利润占比远超金融业。但从1999年以后,金融业利润占比迅速拉升,而制造业利润占比则相应下降。即使金融部门的利润份额在2008年次贷危机的影响下降至最低点8%,但随后在美联储规模庞大的量化宽松政策扶持下,大量货币资本转变为金融资产,金融部门盈利得到迅速修复并开始逐年小幅上涨,基本稳定在25%以上。与之相对应,近20年来,制造业利润份额在波动中明显下降,2002年降至历史最低点11%,随后缓慢上升并稳定在20%左右。但随着金融部门的持续复苏,于2017年后再次连续4年下滑。

图1 1965—2020年美国制造业和金融业利润占比的历史变化 数据来源:根据美国经济分析局(BEA,https://apps.bea.gov)的有关统计数据计算得出。

金融资本压制产业资本还表现在实体经济金融化程度不断加深,也就是非金融企业的治理模式和收入分配模式不断向金融垄断资本方向靠拢,而相应减少对生产性领域的投资。正如詹姆斯·克罗蒂(CROTTY J)等学者指出的,股票期权等薪酬制度设计为大资本所有者与高级经理阶层的利益融合提供了手段,二者已经结成新型联盟,前者参与企业高层管理,后者可以通过巨额薪酬变成所有者,这种公司治理模式的变化导致企业的收益分配和经营方向同样呈现出金融化的趋势。马慎萧对美国非金融部门的金融化转型进行了更为详细地定量分析,统计结果表明:随着金融利润率和负债成本的上升、企业治理结构从经理人偏好转向股东价值偏好、企业层面不稳定性的提高,非金融企业部门投融资行为持续变化,固定资本投资持续减少而金融投资增加,并最终导致20世纪80年代以来非金融企业金融利润和资产性收入的持续提高。

此外,美国还将房地产和垄断租金资本化为银行贷款、股票和债券。自2009年以来,美联储的量化宽松政策一直在推动债务杠杆,以抬高价格,并为这种“虚拟财富”信贷创造资本收益。在金融垄断资本集团主导的金融体系下,美国公司的大部分收入都被用于通过向股东支付股息或股票回购计划来抬高股价。许多公司甚至借钱购买自己的股票,这便增加了债务或股权比率,使得企业负债累累,不断加剧实体产业资本与金融垄断资本间的结构性失衡。

(二)金融投机消费领域加剧国民收入分配内部失衡

20世纪90年代经济全球化进程加速,美国垄断资本依托跨国公司在世界范围重构产业链和价值链,本土制造业生产部门不断被迁往新兴市场经济体。金融垄断资本主导下的“脱实向虚”的产业外迁直接影响国内就业结构发生了深刻变革。国内产业工人比重减少,加之新自由主义体制下灵活就业带来的非正式就业工人的增加,参加工会组织的工人比例很低,工人组织的力量也处于迅速衰退之中。这就使得美国工会组织的影响力和对抗资本力量的能力进一步下降,美国劳工阶级的力量不断被分割和削弱,劳动者对资本的附属程度不断深化。特别是2008年的金融危机导致美国经济长期停滞,出现了大量的失业和就业不足的后备军,工资停滞,家庭负债率持续上升,工人阶级的实际收入不断下降。

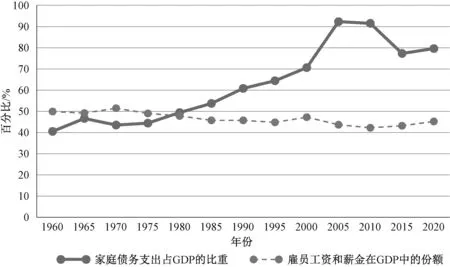

工人工资水平的下降必然影响资本主义积累与消费的平衡,进而影响资本主义社会再生产的顺畅循环。于是金融资本将矛头对准消费领域,以消费信贷的形式将工人收入资本化,在提高工人消费能力的同时缓解资本主义社会过度积累与有限消费的矛盾,但对工人阶层的影响却是深远的。图2是1960—2020年美国家庭债务支出和工人工资薪金分别在GDP份额中所占比重的变化。不难发现,美国家庭债务支出呈现明显上升的态势,尤其在2000年之后特别是2007年高达90%,这也是次贷危机产生的重要原因,在此之后,家庭债务支出有所下降,但仍保持在80%的高位。而与之相对应,1960—2020年间,美国工人工资和薪金总和在GDP中的份额却呈现停滞甚至下滑的状态。卢克·拉坦齐-西尔维斯(LATTANZI-SILVEUS L)从经验层面分析了消费金融与劳动剥削的关系,他指出,消费金融正成为现代资本主义的一个重要特征。因为消费金融允许更大程度地提取剩余价值,它既可以通过鼓励工人延长工作时间以偿还债务,还能够降低工人阶级的议价能力,当不断增加的债务无法持续且必须偿还时,迫使工人阶级接受较低水平的谋生手段。

图2 1960—2020年美国家庭债务支出和工资薪金占GDP的比重变化 数据来源:美国经济分析局关于工资和GDP的数据,取自圣路易斯联邦储备银行。https://fred.stlouisfed.org/series/WASCUR,https://fred.stlouisfe-d.org/series/GDP。

而且消费金融主要以家庭债务的形式存在,而延付家庭债务实际上是激励工人延长工作时间。假设实际工资大致保持不变,并且无法提高工资,工人单独增加收入以偿还债务的唯一方法就是增加工作时间。这意味着工人被迫工作更长时间。工人需要更长的时间加班或再做第二份工作也就是兼职工作来弥补维持生活资料价值所需而增加的债务。消费金融能使工人在减薪或不加薪的情况下获得理想的生活水平,工人不再需要组织起来,以集体谈判、罢工等形式反对实际工资停滞和由此导致的生活水平的停滞。这在一定程度上平滑了劳资矛盾,降低了工人的议价能力。同时,消费金融产生的债务强化了工人阶级保住当前就业的意愿,导致工人阶级议价意愿急剧下降。工人阶级所创造的剩余价值被更多剥夺,工资增长远远落后于利润的增长,再度加剧了国民收入分配的不平衡。据美国经济政策研究所2016年7月发布的美国大公司主管(CEO)薪酬报告显示:2015年美国大公司主管平均薪酬达到1 550万美元,是公司雇员平均薪酬的275倍。就财富占有而言,2019年,前10%的财富持有者持有总财富的72%,50~90百分位数的人所占财富份额从1989年的35%下降到2019年的27%,那些财富持有量低于50百分位数的家庭实际上没有财富,仅约占2019年总财富的2%。与财富占有悬殊一样,收入也变得更加不平等,2021年美国基尼系数攀升至0.48,贫富差距创50年来新高。

(三)世界霸权实现形式的阶段性转化导致对外失衡

西方马克思主义学者阿瑞基指出:“在整个资本主义时代,金融扩张表明了世界规模的积累已经从一种体制转换成为另一种体制。它们是‘旧’体制不断被摧毁、‘新’体制同时被创建的相互关联的两个方面。”回溯历史,19世纪末至20世纪初,中心国家英国正处于金融扩张阶段,其资本输出形成了世界性的浪潮。在这一过程中,英国的旧体制结构被摧毁了,美国的新体制结构被创建了。20世纪50—60年代,美国的生产贸易在世界范围的扩张中已占据主导优势,美国取代英国,成为新的中心国家。20世纪70年代至今,美国正处于金融扩张阶段,在这个过程中,此时成了旧体制的美国结构开始被摧毁,新体制的结构很可能正在创建中。由此,阿锐基将当前世界出现的以美国为主体的金融化作为第四次积累周期即美国周期的金融扩张阶段来看待,是历史已经出现过的三次金融化过程的又一次重现和演变。相应地,此次美国金融过度扩张伴随着原有世界霸权的衰落。

二战后,美国主导下逐渐建立起了美元的世界货币和美元霸权地位。一方面,美国利用其美元霸权攫取全球利润,并将其债务负担转嫁到外部世界。美国用美元从其他国家购买产品和资源,美元流通到这些国家之后成为美元外汇储备,而各国经营外汇储备的金融机构又回购美国债券和其他金融资产。结果是流出的美元通过金融项目再度回流美国,而大量债券却留给了世界各国。另一方面,美国在此基础上充分利用其在全球产业链前端技术和终端管理优势进一步确立了自己的金融霸权,向发展中国家输出资本和技术,充分利用发展中国家廉价劳动力和原材料,攫取高额利润,获取垄断租金,同时压制发展中国家民族资本的发展,制约发展中国家的技术产业升级。

而近年来,美国经济过度金融化导致其实体资本发展速度放缓,技术优势明显削弱。但是,美国金融垄断资本集团为了其垄断利润,主导美国对发展中国家的技术赶超采取遏制封锁策略。2020年5月16日,美国商务部产业与安全局将中国华为及其附属68家公司纳入出口管制“实体清单”,“封杀华为”行动正式开始。2020年11月,特朗普政府颁布针对“中国军工企业”投资禁令,至特朗普离任时共44家中企被纳入“黑名单”。2021年6月3日,拜登政府以“应对中国军工企业威胁”为由,将包括华为公司、中芯国际、中国航天科技集团等59家中企列入投资“黑名单”。中美技术贸易摩擦频繁发生。

过度金融化的美国凭借其金融霸权地位,还通过干预汇率的方式遏制其他国家的发展。1985年9月,美国与英国、法国、德国、日本签署“广场协议”,此后日元大幅度升值,美国有力消除了日本经济崛起的威胁。20世纪90年代前后,美国认定中国、日本、韩国和中国台湾等经济体操纵汇率。2015年美国财政部对“汇率操纵国”的标准进一步具体化,包括:对美货物贸易巨额顺差(超过200亿美元)、高额经常项目顺差(占该国GDP3%)和持续、单向的外汇干预(1年内净买入外汇超过GDP的2%)。美国财政部由此借口“汇率操纵”向其他国家央行施压,间接干预美元汇率。2019年5月,美国将汇率操纵观察国名单扩大至包括中国、日本、韩国、德国、意大利、爱尔兰、新加坡、马来西亚、越南等9国。美国与这些国家矛盾日趋加剧。

二、美国应对结构性失衡的经济治理方案

面对日益激化的国内外矛盾,大多数人民选票意愿支持下的美国政府采取了种种政策以重拾人民信心、重建国家政权的合法性,主要有:对内以“再工业化”战略重建产业资本循环,以再分配的方式平滑贫富分化;对外以“美国优先”的外交政策重建世界霸权。

(一)以“再工业化”战略重建产业资本循环

为了摆脱经济过度金融化所引发的经济危机,美国等西方资本主义国家选择重建产业资本循环,推进“再工业化”战略。2008年金融危机后,美国奥巴马总统上台后,将“再工业化”作为其基本政策取向,试图以制造业特别是高端制造业为重心重建美国实体经济循环,推动美国经济增长模式的转变。为此,奥巴马在其连任的8年内,密集出台了一系列“再工业化”的综合性举措,涉及制造业的投资研发、科技创新、劳动者技能培训、税收改革、贸易政策等方面的具体措施。

特朗普政府自2017年初上台以来,继承前任总统“再工业化”的理念,致力于“制造业回流”,特别是传统制造业的回归,以促进美国就业,维稳美国经济。特朗普的“制造业回流”政策集中体现在两个方面。一方面,特朗普政府推动国会于2017年底通过了《减税和就业法案》(The tax cuts and jobs act),该法案大幅削减企业所得税税率,将最高企业所得税税率从35%降至21%的单一税率,并取消了累进企业税率和企业替代性最低税。特朗普政府以税收优惠政策吸引海外制造业回国投资建厂,并承诺对生产基地留在国内的美国企业给予各种优惠补贴,同时警告对将生产基地转移到国外的美国企业征收惩罚性关税。另一方面,实施贸易保护主义,大打贸易战,对与美国拥有大量双边贸易逆差的国家(中国、墨西哥和加拿大等)加征贸易关税,以此来保护本国制造业。

2021年拜登政府上台后制定了一整套关于美国救援、美国就业和美国家庭三位一体的“重建美好方案”(Build back better plan),这是一项预计7万亿美元的未来经济和基础设施一揽子计划。其中,在美国就业计划中,多项内容与制造业相关,如“振兴制造业,确保产品在美国制造,并投资于创新”的计划。拜登总统还发布了美国制造税收计划,以确保企业支付公平份额并鼓励在国内创造就业机会。拜登还将“购买美国货”成为现实。与前总统特朗普一样,拜登承诺将依赖纳税人资助的项目来振兴美国制造业,尤其是在“重建美好方案”议程下承诺的数万亿美元的支出。近日,拜登政府又公布了“一揽子”政策,旨在解决关键领域供应链的脆弱性问题,鼓励制造业回流美国,以确保国家经济安全。

无论是奥巴马的“再工业化”还是特朗普的“制造业回流”抑或是拜登的“重建美好方案”,都包含着增加就业和重振制造业的双重目标,具有内在一致性。奥巴马政府更侧重于发展高端制造业促进产业升级;特朗普政府侧重于传统制造业的回归,以此来增加就业,平衡产业结构;拜登政府则侧重于全体美国人共创美国制造业未来。

(二)以多种再分配手段缩小贫富差距

维稳劳资关系是资本主义生产关系借以存续的基础。美国主要通过税收、社会保障、慈善救助等方式缩小贫富差距,以协调劳资矛盾,维护社会稳定,创造金融资本发展的良好信用环境。特朗普政府当选后,实施了美国历史上最大规模的减税,在保持七档税收等级结构不变的前提下降低个人所得税税率,实际效果是为富人减税。拜登政府不同于特朗普政府的税改方案,提议对富有的美国人和公司增税,以支付多管齐下的基础设施计划和扩大社会安全网的费用,这将特别有利于中低收入家庭。

社会保障是美国进行再分配的另一重要工具。美国社会保障主要由社会救济、社会福利和社会保险组成。美国财政支出的很大一部分是法定支出,法定支出又与社会福利保障体系相关,具体包括社会保障、医疗保险、医疗补助、收入保障、其他退休金和伤残金等项目的支出。1963年法定支出在财政总支出中仅占25.4%,2019年已上升至61.5%,其中社会保障、医疗保险和医疗补助增长最为明显。奥巴马政府加强了社会保障安全网,其税收和转移支付政策减少了不平等。它的非凡成就是《平价医疗法案》(Affordable care act):通过向高收入个人征税,向低收入个人提供补贴,以扩大医疗补助计划。它是一个为低收入个人提供的公共健康计划,逐渐使更多的美国人被纳入医疗保健救济体系。2013年10月至2016年初,16~64岁成年人的未参保率从20.3%下降至11.5%。

现代慈善是美国进行再分配的有效补充形式,属于第三次分配。在第三次分配中,政府表现出更加积极的态度。美国政府主要通过税收引导促进企业和个人完成第三次分配。企业和个人的资产用于慈善捐赠或者公益性支出的,可以享受一定比例的税收减免。慈善事业的发展壮大,既可创造大量的就业岗位,还能为穷人提供救助服务,可谓是社会发展的重要稳定器。

(三)以“美国优先”为外交政策重建霸权

2017年特朗普入主白宫以来,强力推行“美国优先”的外交政策。“退群”、“毁约”和单边主义成了特朗普政府外交政策的重要特征。首先,特朗普对以WTO所代表的多边贸易机制发起全面冲击,尤以中美贸易战最为突出。为了纠正中美经济关系的不平衡,特朗普政府对中国大型洗衣机和太阳能设备征收反倾销税,还假借“国家安全”之名对钢铁和铝征收关税,对华为等中国高科技企业实施出口管制,以技术垄断优势限制美国企业向华为出口设备。其次,特朗普政府完全不顾盟友安全利益和诉求的行为,以自我为中心单方面退出伊朗核协议、跨太平洋伙伴关系协议和巴黎气候变化协议。特朗普认为:所谓全球治理机制只是各国侵蚀美国利益的“免费午餐”。于是,特朗普上台后,大幅削减国际组织预算,退出气候变化、移民、人权、科教文化等诸多领域的全球治理机制。特朗普政府的种种政策无非是把美国从世界领导的责任中解放出来,减轻美国维护国际秩序的成本负担,重塑美国的国际霸权。但这不可避免地使美国陷入了一种孤立的局面,既使美国失去了在世界的声望,同时也失去了对世界的领导力。

为恢复这一局面,2021年新任总统拜登信誓旦旦地向全球宣称:“美国回来了”,“21世纪将是美国世纪”。拜登重拾二战以来指导美国外交政策的核心信念:通过构建和领导国际秩序来推进自身利益;联盟和机构使美国的力量更加有效、持久和合法;全球参与维持着这种秩序。拜登政府再次与世界接触,参与多边治理,构建联盟体系和伙伴关系,重新加入《伊朗核问题协议》、巴黎气候协定和WTO等一系列国际协定和国际组织。在中国问题上,拜登政府继续以遏制中国为目标,以多边联合而非单边应对的方式,联合盟友共同应对中国。

拜登的外交政策看似是逆转特朗普议程,其实二者具有共通之处。美国《政客》(Politico)杂志刊文指出:“可以把它(拜登的外交政策)看作是对‘美国优先’的一种更具全球意识、多边主义的挑战。这对拜登来说并不是一个全新的概念。但随着他继续推动数万亿美元的支出,并试图保持对帮助他在2020年赢得大选的工薪阶层选民的控制,这一点变得更加关键。”归根到底,拜登政府同特朗普政府一致,都是致力于重建美国国际霸权,只是措施迥异罢了。

三、美国过度金融化带来结构性失衡的根源性分析

上述分析主要从经验层面概括了美国过度金融化的当代形式及其导致的经济失衡严重后果。对此,美国政府采取了一系列经济治理的方案,试图平衡结构性失衡问题。但是,从本质上来看,美国资本主义内嵌的自我矛盾必然导致美国经济失衡长期存在。

(一)投机逻辑压倒生产逻辑使得实体产业资本与金融垄断资本间失衡加剧

理论上,产业资本循环主导了资本主义发展进程的不同阶段。而在产业循环的不同阶段,产业资本分别采取货币资本、生产资本和商品资本三种不同的职能资本形式,保证产业资本循环的顺畅运行。在产业资本再循环的过程中,有一部分剩余价值以货币的形式作为风险准备金闲置着,还有一部分剩余价值,正处于积累周期和消费周期之中,也暂时闲置着。伴随着信用制度的发展完善,从产业资本循环中不断游离出来的货币一部分以借贷资本的形式存在,服务于产业资本循环;另一部分则作为能够创造资本的有价证券存在,是一种脱离生产领域的可以直接实现“钱生钱”的资本价值增值运动。这种资本构成了虚拟资本。在产业资本主导的条件下,脱离产业资本循环流通的货币或货币资本最终会以借贷资本或虚拟资本的形式回归到产业资本主导的循环中去,从而能够在一定限度内保持产业资本运动的连续性。

随着垄断资本主义的发展,垄断资本家追求垄断利润的内在冲动与平均利润率趋于下降的外在压力,导致越来越多的货币资本析出生产领域,成为纯粹依靠“钱生钱”的虚拟资本。而到了20世纪70年代,资本主义生产过剩与消费不足矛盾突出,出现了滞胀危机。为应对这一危机,保证资本主义生产关系的存续,垄断资本将大量盈余资本推向金融领域以及向发展中国家投资,形成金融资本的离本土化,造成了资本主义国家经济的“脱实向虚”现象。同时,金融资本趁机也建立起了金融垄断资本对全球的新统治。

在金融垄断资本的主导下,大量资本投入到高利润的金融投机领域,产业资本投资萎缩,融资成本也随之升高,投机逻辑压倒生产逻辑,导致产业资本循环受限,在现实中表现为经济领域的“脱实向虚”。正如图1所示:随着以制造业为核心的实体经济不断萎缩,生产环节不再占据主导地位。随之而来的是美国实体制造业部门吸纳就业的能力不断下降。金融业开始逐渐取代制造业,成为美国经济的核心部门。金融市场为金融部门和非金融部门的金融投资提供了大量机会,社会财富迅速积累到少数金融寡头手中,这也刺激了短期的经济繁荣。然而,大部分利润并没有投资于实体产业的扩张和升级,也没有创造更多的工作机会,社会矛盾不断积累并激化。特别是经济发展的过度虚拟化,加剧了实体产业资本与金融垄断资本间的矛盾,使得金融资本创造的利润越来越脱离实体资本创造的剩余价值。金融资本的高度垄断和高度投机相结合,不仅造成国内经济的结构性失衡,更是制造了巨大的市场风险,2008年金融危机使世界经济陷入衰退,至今仍未完全复苏。

(二)资本快速积累与工人消费萎缩的矛盾使得国民收入分配不可能平衡

根据马克思主义政治经济学的基本观点,雇佣劳动与资本的关系构成了资本主义生产关系的主要矛盾。伴随着资本主义生产力的高速发展,劳动对资本的实际隶属程度不断加深,劳动收入增长相对于资本盈利空间而言越发滞后。对于资本而言,这种国民收入分配格局无疑是利好的;但从资本主义社会再生产过程来看,这种国民收入分配格局无疑是有害的。工资劳动收入增长滞后于资本利润增长的分配格局,必然导致积累与消费之间的差距不断扩大。由此产生的生产过剩和资本过剩从根本上消解了资本主义经济增长的前景。从长期来看,在资本主义积累的一般规律的作用下,资本积累与社会消费间差距的不断扩大最终将消解资本主义经济增长的基础。然而,在短期内,资本积累和社会消费之间的对抗性矛盾可以通过债务性消费的方式来掩盖。

金融资本的主导统治将中低收入家庭财富金融化,不仅使劳动者在生产领域遭受压榨,还扩展到劳动者的生活领域。劳动者在生产过程完成后得到的工资收入是被资本家扣除了剩余价值的所得,它是用于维持劳动者本身及其家庭、子女的生活需要。而现在他们的劳动收入再次被投入保险等金融部门,由金融机构作为金融资本运作的资金。虽然他们也得到一些红利,并被承诺获得某种保障,但众所周知,这是扣除了金融资本利益后的部分,金融机构才是最大的受益者。劳动者的劳动收入本是受产业资本家剥削后的所得,现在再次受到金融资本家的瓜分,劳动者所获份额越发缩小。执行劳动力再生产社会化职能的垄断金融资本包括劳动者的住房消费信贷、医疗保健和退休保险等。由于资本追逐剩余价值的本性,必然把这些费用尽可能压低。它使工人再次遭受金融掠夺,在国民收入分配中处于更加不利的地位。

(三)美国世界霸权的作用方式使得对外矛盾激化不可能平衡

根据马克思的基本观点,实体经济生产部门才是创造剩余价值的唯一源泉,金融部门只是分割实体生产部门创造的剩余价值。20世纪70年代以来,为解决滞胀危机,美国霸权作用方式开始由物质扩张转向金融扩张阶段。以物质生产贸易为主体的美国不断将中低端制造业外迁至生产要素低廉的新兴经济体,而本国国内主要以发展高端制造业和金融业为主,产业“脱实向虚”趋势明显。长期的中低端产业外迁导致美国国内工业体系残缺,剩余价值的再生产过程被削弱,社会再生产循环日益依附于世界,同时美国也就加重了在世界范围内的剥削。美国在外循环中依托其美元霸权、金融霸权和军事霸权收割了大量利益,但是美国经济规模的主要贡献来自第三产业,其中大部分是虚拟经济,威胁着美国经济的根基。结果是:美国居民对进口消费品的巨大需求使其贸易逆差日益扩大;美国经济的贫富差距两极分化,社会矛盾不断加重;占比过高的虚拟经济会产生金融泡沫,给美国埋下经济危机的隐患。

面对金融危机后的经济停滞,美国政府为平衡国内失衡状态,逐渐从外循环为主转向重视国内大循环。从奥巴马政府到特朗普政府再到拜登政府均致力于以“再工业化”战略恢复美国在实体经济方面的优势,以贸易保护、技术封锁等手段,巩固美国在全球贸易体系中的绝对主导权力和全球货币体系中的霸权地位。在百年未有之变局的当今世界,加之新冠肺炎疫情的全球蔓延,外部不确定性明显增加,美国对外部世界的长期依赖不可能立马扭转,外部循环的不稳定也必然破坏美国国内经济循环。没有完整产业体系和稳定实体经济支撑的美国陷入了经济停滞状态,试图重建霸权的美国以“汇率干预”、“技术封锁”、“贸易保护”甚至战争的方式将不断激化与别国的矛盾。

四、美国过度金融化下经济治理失灵的必然性

资本主义金融化使得金融垄断资本集团意图牢牢控制资本主义国家的上层建筑,让国家机器成为金融资本深化的加速器,美国也不例外。美国政府的政治经济政策受制于少数金融垄断资本集团的利益牵制,金钱政治成为资本主义国家的通病。而政府政权合法性来自于大多数民众的选票,为维持政权合法性,国家经济治理更要维护广大选民的利益。绝大多数选民的利益与少数金融垄断资本集团之间的利益存在着不可调和性。这成为美国经济过度金融化下经济治理失灵的根本原因。

(一)美国“再工业化”战略不会促进产业资本的回流复兴

“去工业化”是当前国际分工和国际市场竞争的基本格局和必然趋向,是资本追逐高额利润的必然结果。根据世界银行数据,自1980年中期以来,美国实际利率呈现出持续下降的趋势:1980年至1989年美国平均实际利率为6.79%,1990年至1999年为5.64%,2000年至2009年滑落为3.64%,2010年至2016年仅为1.7%。这一数据清晰地反映了美国平均利润率的下降趋势。平均利润率的下降必然导致更多产业资本或流出美国或转为金融资本,进而加剧美国经济“由实转虚”。国内有学者对美国近年来的劳动生产率、失业率和家庭实际收入增长率等进行了定量分析,结果指出:“美国经济刺激政策把其推入‘无生产率进步和无就业’的非典型增长态势,根源在于当前的增长路径恢复到了危机前的再金融化模式,经济呈现主要以虚拟交易活动为主的再次‘繁荣’。”这与其他学者对国际金融危机以来美国制造业回流政策评述的观点不谋而合,他们认为,“美国本轮复苏并非所谓‘制造业复兴’带来的实体经济的再次繁荣,而是依赖深度再金融化的‘食利型增长’”。

国外媒体和学者也认为,美国“再工业化”战略收效甚微。《纽约时报》发文指出,自2010年1月以来,美国仅增加了56.8万个制造业岗位,与2000年至2009年期间损失的近600万个岗位相比,只是很小一部分,这比非制造业就业的复苏速度要慢。《环球时报》也刊文指出,“特朗普的政策无法阻止美国的去工业化”。美国学者莎拉·吉卢(GUILLOU S)认为,“特朗普的孤立主义和保护主义不会恢复工业就业,也不会减轻中产阶级的困境”。澳大利亚学者马克斯·柯登(CORDEN M)和罗斯·加诺特(GARNAUT R)对特朗普制造业回流具体政策的效果进行了分析,并指出:“特朗普的减税和加强贸易保护旨在减少美国制造业的贸易逆差,增加就业和收入。然而经济分析的结果表明,这将是更大的贸易赤字,以及更弱的贸易总额,包括制造业就业。”可以说,“再工业化”战略在金融垄断资本主导了美国经济运行的情况下难以实现。

(二)社会再分配政策不能扭转美国社会贫富分化的趋势

社会再分配的资金主要来自联邦政府财政收入中的税收。其中,个人所得税和社会保障税是联邦政府的主要税收主体。然而,美国的财政收入远远不能满足政府的高额财政支出。财政赤字问题突出,债务居高不下。根据美国财政部统计:截至2021年财年末,受法定限额约束的债务为28.4万亿美元,而财政收入只有约4.05万亿美元。能堆积出如此高的债务也要归于金融垄断资本集团主导建立起全球的美元霸权,既可以享受全球美元超发的“铸币税”,又可向全球售卖美元国债。但是,不断上升的债务利息支出,逐步挤压了美国财政支出中可自由支配支出的空间,用于维护经济安全稳定的财政工具空间也将大大缩小。

紧急情况下,美联储还通过直接印发美元的方式救急。2020年疫情期间,美联储迅速采用量化宽松的货币政策来应对,平抑了流动性危机后,帮助居民和救济企业,并扩表买债支持财政作为。印发的美元多以现金的方式直接补贴给个人和企业,发放后形成的财政赤字被永久化,再次推涨了债务。迈克尔·赫德森指出:“联邦政府的债务可以通过美联储印制美元赎回,但债务问题在于个人、公司以及州和地方政府。他们没有印刷机。”美国的人口负债意味着几乎没有可支配的收入来推动经济发展。中产阶级工作的离岸外包也降低了收入,在偿还债务后——抵押贷款利息、汽车付款、信用卡利息、学生贷款债务——美国人的口袋是空的,这种情况因疫情封锁而继续恶化。

可以说,美国财政赤字的出现和债务的猛增已然是无法避免的情况,美国财政陷入了恶性循环。从根源上来讲,财政收入主要来源于税收,税收主要来源于个人所得税,而美国经济金融化导致严重的贫富分化,加上2008年经济危机造成整体经济的大衰退,占据人口大多数的中低阶层收入增长缓慢,个人所得税增长受阻。一边是政府减税和经济增长放缓带来的财政收入受阻,一边是高额的财政支出,财政收入远不能满足支出,政府就开始大量发债,进一步加剧了财政赤字,由此陷入了恶性循环。社会再分配的资金受限,使得历届政府推出的减税和转移支付更多只是一时的应急举措,并不能从根本上协调劳资矛盾。国外学者构建的模型的结论同样显示,“美国的长期停滞,以潜在产出增长的逐渐下降为代表,与收入不平等的恶化趋势,即收入中劳动力份额的下降轨迹有关”。可以说,美国劳资收入悬殊的长期存在恰好说明了美国政府再分配方式的局限性,再分配只能部分修补社会不平衡,但潜藏的危机始终存在。

(三)以“美国优先”的外交战略使得美国世界重建困难重重

特朗普试图以“美国优先”的方式重建美国霸权,但却使美国走向了孤立主义的局面。新任总统拜登宣称重建美国领导力,其计划雄心勃勃。但无论是国内民主信任的提升还是国际关系的恢复都面临着重重困难。

2020年以来的疫情危机加剧了民众对联邦政府的不信任度。皮尤研究中心近期发布的一项民意调查显示:2020年美国公众对联邦政府的信任程度已迫近历史最低点。在参与调查的成年人中,高达80%的人表示他们不相信联邦政府,其中14%的人对政府行为感到愤怒。《华尔街日报》刊文指出:美国政治体制在社会信任度下降这一问题上难辞其咎,政治腐败、种族歧视、经济不平等也对美国社会信任水平的降低起了一定作用。美国政府长期被外界诟病其腐败合法化,大企业利用政治献金“订购”政府权力更是人尽皆知的秘密。这种官商勾结的政治风气和广泛存在的裙带关系,使得普通民众对政府逐渐失去信任。有外媒指出:“拜登政府面临的政治挑战,可以说比富兰克林·罗斯福在1930年面临的挑战更大。这位总统不仅要应对肆虐的流行病,还要应对种族正义、明显的阶级分化、环境危机,以及——最重要的是——广大选民对政府失去信任。”不难看出,拜登政府想要增强民众对政府的信任度,并不是一件容易的事。

此外,美国与其他国家之间的矛盾也存在利益不可调和性,表现在美国金融垄断资本集团意图把其他政权国家当作经济市场来对待,意图通过不断的金融深化在这些国家攫取超额垄断利润。这必然导致美国与他国矛盾不断,重建霸权困难重重。

五、结语

当前,以美国为核心的资本主义国家的过度金融化是否代表着美国霸权的衰落,是否意味着资本主义历史的终结。美国经济学家大卫·科兹(KOTZ D M)指出:“当今美国宏观经济最严重的问题不是衰退很快到来的可能性,而是2008年金融危机后的持续停滞。只有建立一种新的资本主义制度形式,才能在资本主义内部克服这一状况。然而,目前还没有迹象表明美国资本主义出现了一个可行的新体制结构。”施特雷克(PRYKE S)也表达了相似的看法。他认为:“现在资本主义体制已经耗尽了更新的能力,当前形势的特点是‘增长下降、不平等加剧和债务上升’相互强化的趋势。”在这种情况下,危机是新常态,资本主义蹒跚前行。研究金融化的英国著名学者科斯塔斯·拉帕维查斯(LAPAVISAS C)指出:“过去十年来,金融化和全球化的资本主义在病态中运行:美国非金融企业利润率在危机后回升乏力,其积累显示出疲惫的迹象;金融业在缺乏实体经济生产的支撑下,利润率也呈现下滑趋势;美国政府对支持金融化资本主义的干预导致了一场与盈利能力、增长率、生产率增长等潜在弱点无关的股市泡沫,金融市场状况急剧恶化,金融化的资本主义正在丧失活力。”保罗·克雷格·罗伯茨(ROBERTS P C)也指出:“美国经济的主要问题是,全球主义正在解构它。美国就业岗位的离岸外包降低了美国的制造业和工业能力以及相关的创新、研究、开发、供应链、消费者购买力以及州和地方政府的税基。公司以牺牲这些长期成本为代价增加了短期利润。实际上,美国经济正从第一世界走向第三世界。”可以说,资本主义金融化作为资本主义矛盾运动规律的历史产物,其趋势是不可逆转的。资本主义金融化造成的资本主义生产关系的分层与断裂从根本上威胁着资本主义制度的合理性,试图局部修复资本主义生产关系的经济治理措施必然会失灵。

当然,经济治理失灵并不意味着全面的败退。美国在某些领域依然具有较强的竞争力。首先,美国在高端制造领域长期处于垄断地位。根据PwC统计,2018年全球研发投入前十名的公司中,有7家来自美国,其中5家涉及高端制造。其次,美国有着完善的科技金融服务体系,特别是美国的风险投资促进了科技成果的产业化。2018年全美科创中心美国硅谷的初创企业获得的风险投资额占整个加州的79%,占全美的45%,为全美获得风险投资金额最多区域。最后,美国还是世界上最大的对外投资国和世界第二大外资流入国。根据经济分析局(BEA)发布的统计数据,截至2019年底,美国对外直接投资(即累计投资水平)从2018年底的5.80万亿美元增至5.96万亿美元。外国MNEs在美国的累计投资收入为2 081亿美元。

总之,美国经济过度金融化日趋表现为金融资本压制产业资本、实体经济不断金融化以及世界霸权的收缩,对美国经济产生了严重的消极影响,表现在:经济上,金融资本与产业资本的两级分化;社会上,贫富分化不断加剧;国际上,与其他国家矛盾不断。对此,美国政府采取了一系列治理举措。但是,由于美国经济金融化所培育出的少数金融垄断资本集团已经全面控制了美国的经济运行,并通过风险投资等金融创新决定了美国的经济基础,这又与由大多数人决定的美国政治上层建筑存在着天然的矛盾,也就决定了美国资本主义生产关系的极大矛盾:金融资本发展的内生逻辑压制了可以解决大多数美国人就业的产业资本的发展壮大;少数金融资本既得利益群体更多分得了经济发展的好处,大多数人收入相对快速下滑;少数的金融垄断资本集团意图控制美国外交政策以维护自身利益,与世界外交平等化的大趋势相冲突。因而,美国经济治理失灵必然长期存在,重建美国的世界霸权也必然难以实现。

① 参见中华人民共和国外交部2021年12月5日发布的《美国民主情况》:“美国是贫富分化最严重的西方国家。2021年美国基尼系数升至0.48,几乎是半个世纪以来的新高。”

② 参见美国白宫公布的《The Build Back Better Framework》。

③ 参见东北证券股份有限公司证券研究报告:《美国债务与财政循环-深陷悬崖之路》。

④ 参见美国《Health Insurance Coverage and the Affordable Care Act, 2010—2016》。

⑤ 参见《Executive Summary to the FY 2021 Financial Report of U.S. Government》:“At the end of FY 2021, debt subject to the statutory limit was $28.4 trillion.”

⑥ 参见《北美观察丨美国分化:“孤岛”社会抵触疫苗,接种路漫漫何时走完》:“在参与调查的成年人中,高达80%的人表示他们不相信联邦政府,其中14%的人对政府行为感到愤怒。冷冰冰数字背后,是民众与政府的渐行渐远。”

⑦ 参见《Financial Times》:“Joe Biden’s ‘Buy American’isn’t bad, it’s necessary.”

⑧ 参见《2018年全美近半风投都给了硅谷!硅谷做对了什么?∣ 硅谷洞察》。

⑨ 参见BEA发布的《Direct Investment by Country and Industry, 2019》:“The U.S. direct investment abroad position, or cumulative level of investment, increased $158.6 billion to $5.96 trillion at the end of 2019 from $5.80 trillion at the end of 2018, according to statistics released by the Bureau of Economic Analysis (BEA).”“Foreign MNEs earned income of $208.1 billion in 2019 on their cumulative investment in the United States, a 0.8 percent increase from 2018.”