融媒体时代历史建筑城市记忆呈现及传播创新

——以南京谭延闿旧居为例

2022-10-22陈奕儿翁芷琪白雯静

陈奕儿 翁芷琪 白雯静

一、南京谭延闿旧居概况

谭延闿(1880—1930),字组庵,号无畏,湖南茶陵人,民国时期著名的政治家、书法家、组庵湘菜创始人。谭延闿与南京这座城市有一定的关联,据记载,他曾任南京国民政府主席、行政院院长,且最终病逝于南京。

南京谭延闿旧居(下文简称为“谭延闿旧居”)位于南京市玄武区成贤街112号,建于1927年,原名曼园,1929年为谭延闿所购。作为谭延闿在南京时期的私宅,其见证了谭延闿在南京活动的历史实际,承载了较为丰富的城市记忆。但由于年久失修以及人为因素影响,历经90多年风雨的谭延闿旧居如今呈现出一片破旧不堪的景象,亟待进行房屋的局部修缮和相关城市记忆的留存。

二、历史建筑与城市记忆

历史建筑是一个城市尘封的文化遗产并充分反映当地的地方风貌和特色,在地方考古挖掘等历史文化研究领域以及城市文脉保护利用方面起到了很大的作用。“城市记忆是一个城市形成、变化和演进的轨迹和印痕,是由一系列代表不同时期的历史文献资源、建筑、街道和文物古迹等历史坐标串联而成的,是一个城市历史悠久、文化底蕴的象征。”[1]在城市同质化的大背景之下,城市记忆可以作为城市一个独特的名片存在。

历史建筑与城市记忆之间有着紧密的联系,对历史建筑的探究能够促进城市记忆深入挖掘的进程。“历史建筑是城市历史文化记忆的重要载体,其背后暗藏的历史人物或历史事件无疑都是构建城市记忆的重要组成部分。”[2]城市记忆所包含的城市名人故事、城市文化精神都能够通过历史建筑的故事性挖掘和建筑本体的探究得以传承和发展。

三、媒体实践在历史建筑城市记忆领域的应用

媒体实践的应用可贯穿城市记忆的挖掘、呈现、传播等各领域。“媒体的信息交流与文化传承功能也正好契合了城市空间的文化记忆功能,借助于地理空间、媒体手段和文化记忆载体来实现。”[3]对于历史建筑而言,媒体实践包括挖掘建筑主人故事、建造风格与时代背景研究等,并通过视频拍摄、声像档案的建立实现城市记忆的有效生产,使得城市居民能够从多样媒体手段当中提升对城市文化的认同感与归属感。

随着时代发展,对历史建筑城市记忆的保护也不再止步于留存的层面,而是开始注重依靠新兴的技术和媒介来实现向外呈现及传播。对于历史建筑城市记忆来说,融媒体时代带来的挑战和机遇是并存的。快节奏的时代意味着若不及时顺势发展新态势,那宝贵的历史文化资源就很有可能会被遗忘;但前沿技术不断地变革和升级也给予了其更多选择的余地。

四、融媒体时代谭延闿旧居传播内容创新

无论在哪一种媒介所主导的时代,受到大多数人喜爱的都是内容优质的信息,在受众欣赏水平日渐提升的融媒体时代里,“内容为王”也依然是获取流量的关键密码。精致内容的获得需经历以下两个阶段:

(一)呈现内容选择

依据人物自传等资料分类、梳理旧居及人物的信息,并寻找适合融媒体呈现及传播的关键点。

首先谭延闿人物关系丰富,能引起情感共鸣。谭延闿的人物关系主要涉及同事、亲友、家仆。谭延闿与妻子方榕卿之间一直互敬互爱,与家厨曹荩臣之间也有着深厚的主仆情和友情,还与他共同研发了“组庵湘菜”。多重人物关系使得谭延闿旧居的挖掘点十分丰富。其次谭延闿作为著名政治家,他的相关行为有着较大影响力。例如他顺应时代趋势选择助推中医发展。《谭延闿日记》中多次提到自己生病时会优先选择中医治疗。同时,谭延闿对中医的发展也起到了一定的推动作用,如日记中提及的“为张稚潜作书与江霞公、罗俈子、郑韶觉,欲以振兴中医募捐,恐应者不多也,并以子武讯告云台”(1927.7.11)就印证了其曾为中医振兴所做出的努力。[4]

(二)呈现形式选择

1.由陈述性呈现向故事性呈现转化

融媒体时代人们受媒体环境影响愈深,相对于生硬的陈述文本形式来说,故事形式更能让读者为其停留。即使身处不同的年代,人与人之间的情感也是可以相通的,且这种共鸣往往会产生更深远的影响。谭延闿在美食上有所成就,但若仅将他主创的菜谱呈现在公众面前则无法体现其独特性,与人物凄美爱情故事结合的做法反而更能触动当下的读者。本研究主要结合爱情与美食这两个受众面较广的视角来进行故事化编撰。例如《玫瑰情人汤》改编于真实历史资料,讲述的是谭延闿为例假不调的妻子下厨特制鸡汤的故事。通过对美好爱情、美好食物的展现,来激起观众对谭延闿的好奇心,进而产生了解人物事迹与人物旧居的想法。

2.由静态呈现向动态呈现转化

黄升民教授认为,随着信息技术的发展,媒体呈现方式自然而然就会从单一走向融合,而视频恰恰是最为融合的信息呈现方式。[5]因此,视频化趋势是动态呈现的主要表现之一。谭延闿旧居城市记忆采取动态视频为主,辅之以静态文字、图片的呈现方法。《玫瑰情人汤》便主要以短视频形式呈现。在诠释爱情与美食的基础上,还可以进一步将侧重点拓展为情感与美食的融合, 从友情与美食,亲情与美食等多角度出发制作系列短视频。

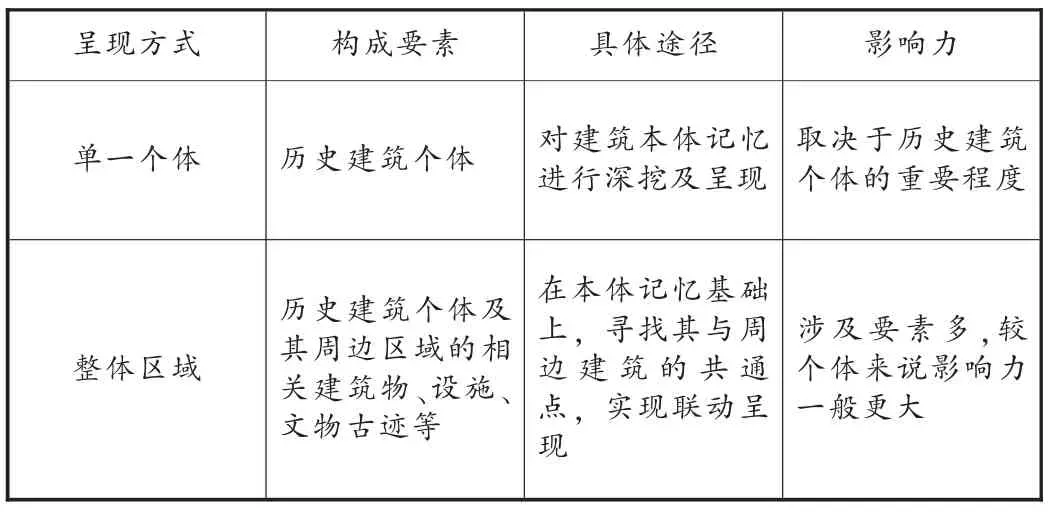

3.由单一个体呈现向整体区域呈现转化

历史建筑更适合整体区域呈现的方法。时间上,历史建筑的历史并不是独立的,而是与周边事物错综交叉的产物;空间上,以个体形式呈现历史建筑,缺乏整体性和层次感,以整体区域呈现更符合融媒体所秉持的融合发展理念。(见表1)

表1 单一个体呈现与整体区域呈现相关信息对比表

首先,谭延闿旧居北邻南京市中心医院。谭延闿在促进中药发展方面的建树与医院的发展宗旨有共通之处,两者存在融合呈现的可能。其次,谭延闿是民国初年的风云人物,其居所反映了他晚年阶段的日常生活环境,且在一定程度上体现了南京民国时期的建筑风格,具有较高的旅游价值。同时谭延闿旧居(成贤街112号)附近未来可能被大力打造的玄武区“L形”旅游带(百子亭-凯瑟琳广场-德基广场-长江路-江苏省美术馆,见图1),可联合培育兼具历史与现代双重气息的旅游街区。最后,建筑物是构成城市形象的基本要素,谭延闿旧居城市记忆的活化与南京城市形象的构建也有着紧密的联系。

图1 玄武区“L型”旅游带及谭延闿旧居位置分布

五、融媒体时代谭延闿旧居传播创新途径

依据当下时代特点和技术水平,在历史建筑城市记忆传播时,可着重开辟一条线上线下渠道相融合,并且以前沿技术促进感官体验的融媒体传播道路。

(一)“线上+线下”双渠道配合传播

1.线上:搭建历史建筑自有传播平台

培育自有网站。历史建筑自有网站是公众了解历史建筑的官方窗口,构建谭延闿旧居官网应始终坚持真实性、全面性、实时性的原则,让受众在浏览时能快速准确地获得自己想查询的信息。

运营自有社交媒体账号。社交媒体较其他平台传播性较强。以谭延闿和谭延闿旧居为主体创建社交媒体账号,进行史料介绍与活动宣传。在运营过程中要时刻追踪热点,顺势推出与热点相关的历史建筑城市记忆。

发展自有客户端。APP、小程序是流行客户端的代表,在传播形式设计上最为活泼。谭延闿自有客户端的开发可以不同人群的需求为宗旨。例如为热爱历史文化的群体设计科普类客户端,按时间轴展现谭延闿旧居的演变历程;为爱娱乐的年轻群体提供游戏类客户端,在虚拟空间里充当谭延闿并打卡每日任务。

2.线上:借助主流媒体、政务新媒体等较权威平台增强传播效果

主流媒体覆盖面广,品牌性强,影响力大,新型主流媒体更是在传播能力上有所提升;政务新媒体是体制内媒体的重要组成部分,它主要起到党和政府联系人民的作用。倘若能将历史建筑个体的城市记忆通过更权威的平台进行传播,其效果定是事半功倍的。目前,本研究计划与政务新媒体合作,将谭延闿旧居的相关文字、图片、视频等通过玄武区官方微信公众号“玄武发布”发表,借助其官方背景、粉丝基础等优势获得更大的流量。

3.线下:开设陈列展览,促进文物利用

历史建筑是相关城市记忆的发生地或关联地,加上历史建筑内部大多含有一定的空间可供展陈设施摆放,因此其自身是适合开设陈列展览的地点。

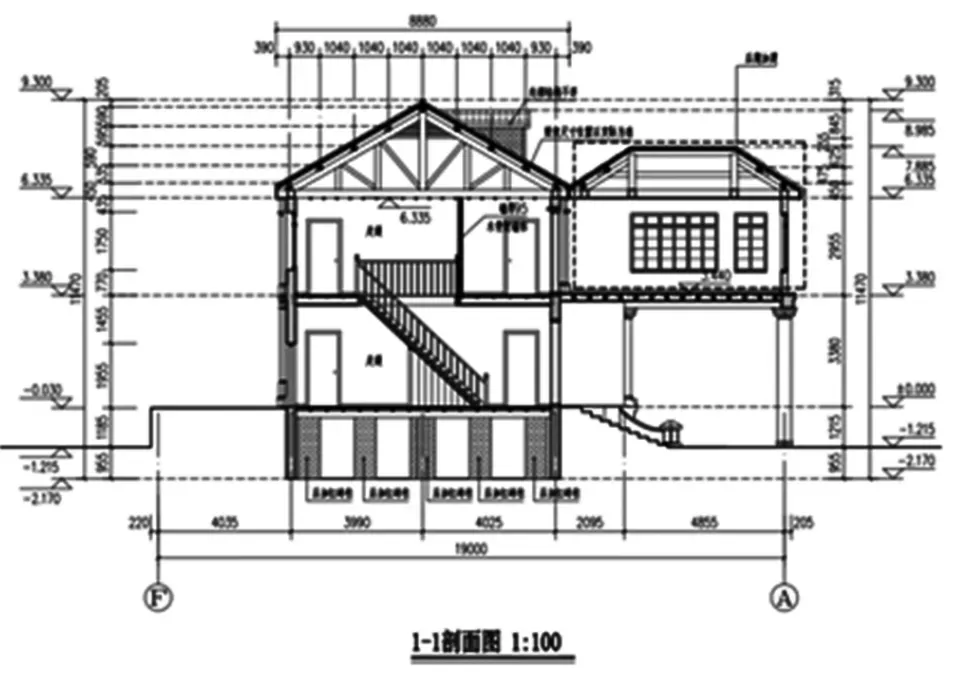

图2 谭延闿旧居剖面图

在尽可能恢复谭延闿旧居原貌及原始功能后,将继续推进室内展陈的规划。谭延闿旧居为三层结构(地下一层及地上两层), 在各层的展陈设计中可以采取多样化的方案。地下一层设置喝茶、听书、观影等娱乐区域;一层围绕谭延闿旧居及谭延闿人物,进行文字、图片、视频,甚至是虚拟信息的展览;二层与周边医院联动,以中医发展为主题展开设计。

4.线下:开展活动策划,加强受众参与

活动策划主题可从历史建筑城市记忆中寻找。例如依据谭延闿组庵湘菜创始人的身份开展“湘菜交流会”,邀请行业翘楚或普通民众,讨论和宣传谭延闿对湘菜发展作出的贡献,以此来提高大众对谭延闿的关注度。也可借助跨界联动来丰富活动内容,扩大受众群。

(二)以前沿技术为工具推动感官传播

一个用以影响正常受众个体的传播行为,应该是借由多种媒介有效传达各种感官信息,进而全方位进行信息表达。融媒体时代下较为常用的信息传播对象是视觉信息、听觉信息以及两者的混合。[6]近些年融媒体与前沿技术的结合还大大提高了受众在接受历史建筑信息时的感官体验。

1.以图册技术等助推纯视觉传播

视觉传播一直都是传递信息的基本途径,在融媒体时代下更是前景光明。

在历史建筑的研究过程中,往往会得到大量的文字和图片信息。由于涉及的时间跨度大,这些信息往往是复杂多样的,因此在传播时应采用更直观的方式。图册以图片为主,辅之以文字介绍,较纯文字或纯图片传播来说更具观赏性、可读性。如今的图册也搭乘着融媒体的风潮跻身于电子屏幕之上,电子图册凭借便捷、实惠、传播性强的特点受到大众青睐,对谭延闿旧居城市记忆在融媒体时代下的传播起到关键作用。

2.以网络广播剧技术、短音频技术助推纯听觉传播

媒介融合背景下,传统听觉传播媒体广播与新媒体全面整合,生成了广播融媒体,听众收听广播节目的方式和渠道越来越丰富。

广播剧是一种需要编导、配音、后期、音乐制作等多重技术的听觉传播形式。较有声读物来说,广播剧在刻画历史人物形象、讲述历史故事方面更能为听众营造空间感。在快餐式网络下,传统广播节目过于冗长,缺乏竞争力。可从长节目中直接精选或切分几分钟到十几分钟不等的短音频,重新制作成简短但集聚精华、热点的短音频产品。[7]

3.以短视频技术、虚拟现实技术等助推视听觉混合型传播

就人体的生理构造来说,听觉和视觉一开始就是协同工作的整体,纯粹的视觉或听觉信息在呈现和传播上都会受到限制,视听觉混合的形式更具可塑性和可传播性。

短视频较短时间为观众提供关键信息的特点,符合融媒体的传播趋势。就《玫瑰情人汤》短视频来说,在完成前期准备(资料搜集及故事化脚本制作)、短视频呈现(拍摄及后期)的基础上,借助官方社交媒体账号推送来实现对外传播。通过融合视听觉优势的短视频,谭延闿人物的形象及事迹得以生动呈现。

在历史建筑的展陈方面,虚拟现实技术是沉浸式体验的技术保障。VR可创造虚拟世界,它能将谭延闿旧居整体外观及相关城市记忆一比一还原于参观者眼前,并辅之以VR音频技术。AR则是在屏幕上对真实世界更多维度的扩展,其在展品叠加虚拟文字、图片、视频等信息的功能可用于谭延闿旧居的导览介绍中。它还具有将虚拟复原部分与实际残存部分结合的能力,有助于历史建筑复原展示。[8]目前虽已计划按谭延闿旧居的原始陈列尽可能地恢复屋内设置,但一些成本大或安装不便的设施,例如电疗室等,可考虑使用这类技术来实现视觉上的复原。

4.以3D打印技术、数字印刷技术等助推触觉传播

触觉传播是一种新兴的历史建筑城市记忆传播方式。实体文创产品旨在让受众能够真正地触摸到历史建筑,产生立体的感官体验,进而使历史建筑城市记忆融于大众日常生活中。在谭延闿旧居城市记忆文创产品创作时,可从谭延闿个人成就角度设计谭延闿书法手账贴纸、“组庵湘菜”菜谱小册子等,也可从谭延闿旧居角度设计谭延闿旧居拼图或积木、谭延闿旧居形状的雪糕等。