区域产业发展下的现代学徒制人才培养模式研究

——以数控技术专业为例

2022-10-21陈艳潘志杰

陈艳,潘志杰

(1.陕西机电职业技术学院,陕西 宝鸡 721001;2.宝鸡石油机械有限责任公司,陕西 宝鸡 721000)

0 引言

陕西省“十四五”制造业高质量发展规划中指出,坚持创新引领新兴产业发展,以高端化、智能化、绿色化改造提升传统产业,加快构建现代产业体系,高水平融入全球产业链分工新体系。制造企业要发展智能化、高端化,除了管理与经营模式的改革创新,还要升级对产业升级改造。为了更好地服务陕西地区不同数控专业升级发展,培养出能胜任不同数控专业综合性复合人才的毕业生,现以陕西机电职业技术学院数控技术专业(简称陕机电数控专业)为例探索“十四五规划背景下面向区域数控专业的创新人才培养模式”研究。

宝鸡市作为陕西省工业重镇,产业主要集中在钛及新材料、高端装备、汽车及零部件、石油装备等,现已形成汽车整车及配件、数控机床、钛加工产品、石油钻井机械等产业集群,并有“中国钛谷”的称号。以宝钛集团金属产品制造中心数控部门的人才培养模式分析为例,从调研结果来看,当前最为需要的不仅是具有数控编程能力的员工,还需要其能够结合本公司的实际情况,提出具体实施方案改进与优化的高素质人才[1]。陕机电数控专业根据宝鸡区域数控产业集群的对于创新人才的需求预测,制定复合型创新人才培养模式,将数控技术同机械制造及其自动化、机电一体化技术与电气自动化专业相结合的智能化教学模式改革,实践出学校与产业学院相结合的现代学徒制培养教学模式。

1 数控技术专业现代学徒制培养模式创新

经过长期的企业调研,以宝钛集团金属产品制造中心数控部门为例,如所示列举钛加工企业所需要的人才以及所对应的专业选项见表1。通过每年毕业生就业情况调查得知,有相当一部分学生是跨专业就业的,这些跨专业的学生进入工作岗位后需要重新进行相关岗位的培训,在这个过程中又会有部分学生因兴趣等原因而退出,这就消耗了了企业很大的精力和时间成本[2]。如何解决这一问题,是本次数控专业人才培养模式改革的目标。本次的改革的实施路径通过调研,明确宝鸡地区钛加工企业的实际需求,确定了以满足企业实际人才需求为导向、提高学生实际操作能力为主线,进行数控技术专业高素质应用型人才产教融合培养途径的探索。

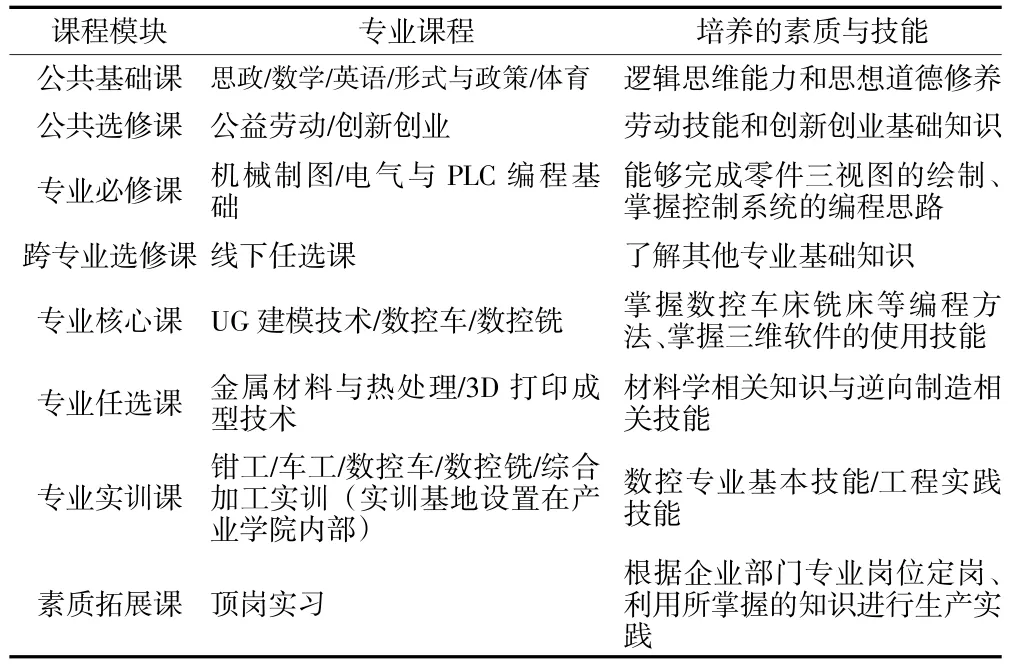

表1 各专业课程体系

1.1 构建适应产教融合人才培养和强化工程实践能力的课程体系

为实现“人才共培,内容共管,成果共享”的目标,陕机电与华钛产业学院协同制定数控专业人才培养方案,学生入学第一年学习数控技术专业的专业基础课和通识课,第二年和第三年进入产业学院岗位学习,在岗位学习过程中完成专业必修课程和核心课程的学习。在确保理论教学够用原则,加大实训教学比重,侧重培养学生动手操作能力。课程体系构建8大模块,见表2。以工程实际需求为导向,凝练新的教学内容,与时俱进不断充实钛材加工与数控行业的新技术、新工艺、新观点等知识。学校与产业学院共同制定和推行相关学生的培训计划,培训基地就设立在华钛产业学院,由专业教师和企业导师共同指导学生的实训类课程,培养符合企业要求的技能型人才,以此来提高数控专业的人才培养质量。

表2 专业课程体系构建

1.2 搭建多层次实践教学平台

按照理论、实践交替安排教学时间,充分发挥专职教师与企业技术人员各自的专长,学校和企业人员良性互动,加强教学和科研团队的建设[3]。按照知识的系统性和认识的循序渐进规律,整合学校和企业的实践教学资源,逐层递进构建三个技能训练平台,即专业基础技能训练平台、专业综合技能训练平台、岗位实践技能训练平台。通过加深实践难度、扩大实践范围,对实践教学过程进行不断优化,针对不同层次的实训需求,以提升实践能力为目的,将实训教学设置为基础实训教学、综合实训教学以及创新实训教学等不同的三个层次,每个层次分别完成不同阶段需要的人才技能培养任务,依次培养提升学生的动手操作能力、综合应用能力以及岗位应用能力等(图1)。

图1 逐渐递进的教学平台展示

1.3 校企共建师资队伍,协同培养技能人才

学校和产业学院共同创建师资团队,打通实践教学与岗位融合环节。学校引进企业里实践经验丰富的工程技术人员,由这部分老师主讲部分理实一体化课程并开展实践教学。同时实行专业教师企业实践制度,规定专职教师轮流、定期到相关企业生产一线进行企业锻炼,不断提高教师的职业素养和实践能力。构建“双元培养”机制,将学生的实践任务安排在产业学院生产一线,专任教师与企业导师协同指导,综合提升学生的理论知识与实操技能。使学生真正领会到学以致用的意义,同时通过岗位实践进一步激发学生的职业成就感,提升学习兴趣,在岗位实践的过程中,产业学院会给予学生一定的劳动报酬,让学生在岗位实践中职业责任感更强,可有效提高在校期间“学中做”的学习积极性。

1.4 创新人才培养模式教学改革的实施

根据企业创新性人才能力需求架构,结合本专业当前课程体系的相关内容,重新构建每学期的专业知识教学进度。第一学年进行公共基础课和专业必修课的学习,基础技能实训在实训平台进行,直接进入产业学院生产基地,让学生对未来工作内容有了初步的了解,并且可以深入了解本专业的工作内容和工作环境,为接下去的专业学习打好基础。通过第1学年的基础专业学习,学生基本掌握了机械及机电相关知识,第2学年的专业核心课程学习和综合实训中,学生在理论课堂上完成核心课程的学习,综合加工实训环节进入产业学院进行,进一步深化当年所学知识。到第3学年的跟岗、顶岗实习阶段,学生已基本掌握所有知识,岗位实训将由企业师傅负责,学生实行轮岗制,体验各个岗位的工作内容,为今后更顺利的就业打下坚实的基础。

2 建立人才培养体系评价监督机制

考核方面,在常规课程考核基础上,增加学生在企业中实践能力考核,保证整个创新人才培养模式下的学习质量。企业实践能力考核内容为:企业师傅的综合评价打分、学生实际工作完成能力、学生实践考勤及纪律,分别在期末总评中所占比例为25%、15%、10%,见表3。在企业综合实训中,每个星期对这三个指标进行评价,形成综合企业实践分数,该分数可以作为学生期末总评的考核依据。

表3 学生综合评价内容

3 人才培养模式改革成效

改革前,数控专业学生期末总评优秀率在8%左右,良好率仅30%;改革后,学生期末总评成绩优秀率达到了24%,良好率占比达55%。在学生评教方面,改革前,学生对于专任教师评教的平均分仅为37.5分(满分50分),改革后,专任教师和企业导师评教平均分达到了47分,提升了25%左右,课堂满意度调查也由原来的75分上升到了89分,而且二级学院最受欢迎的3名教师中,有两名教师来自于数控专业。改革前,数控专业学生仅仅满足于课堂学习任务的完成,学生参与课外提升的机会很少,课内的传统技能训练设备过于老旧,学生往往接触不到现阶段比较实用的技术。改革后,数控专业学生积极参与并配合专任教师完成省级研究课题项目5项,校级研究课题2项,参与国家专利3项、发表论文10篇,在省级以上的机械创新大赛获奖2项,大学生创新创业赛事活动中获奖6项,其中省级2项、市级4项。改革前,数控专业毕业学生的就业方向大多为南方的电子厂,而且90%的毕业生都没有从事机械加工方面的工作;改革后,数控专业应届毕业生年均就业率98.8%,就业满意度由原先的70%上升到83%,其中被产业学院以及钛加工企业招聘录用占比达到83%,其余17%的学生进入到专升本的提升环节,就业效果提升显著。学院每学期进行总结和反思,不断优化数控专业人才培养方案,重点培养学生的技能操作水平和职业素养,满足制造产业集群发展对应用型人才的需求,成为提升学生就业、创业能力和高校应用技术人才创新驱动发展的内驱动力,为地方钛加工与制造相关产业高素质应用型人才培养、技术服务和社会服务提供坚实的人才储备和技术支撑。

4 结论

本培养模式经过3年的实践,采取校企合作、协同育人的方式,通过完善教学、生产实践相结合的三级平台培养模式,在实践中不断改革和创新的人才培养体系,显著提高了专业教师实践教学水平、丰富了企业导师的理论知识。