周学熙:近代金融体系建构者的多面人生

2022-10-20俞栋

俞 栋

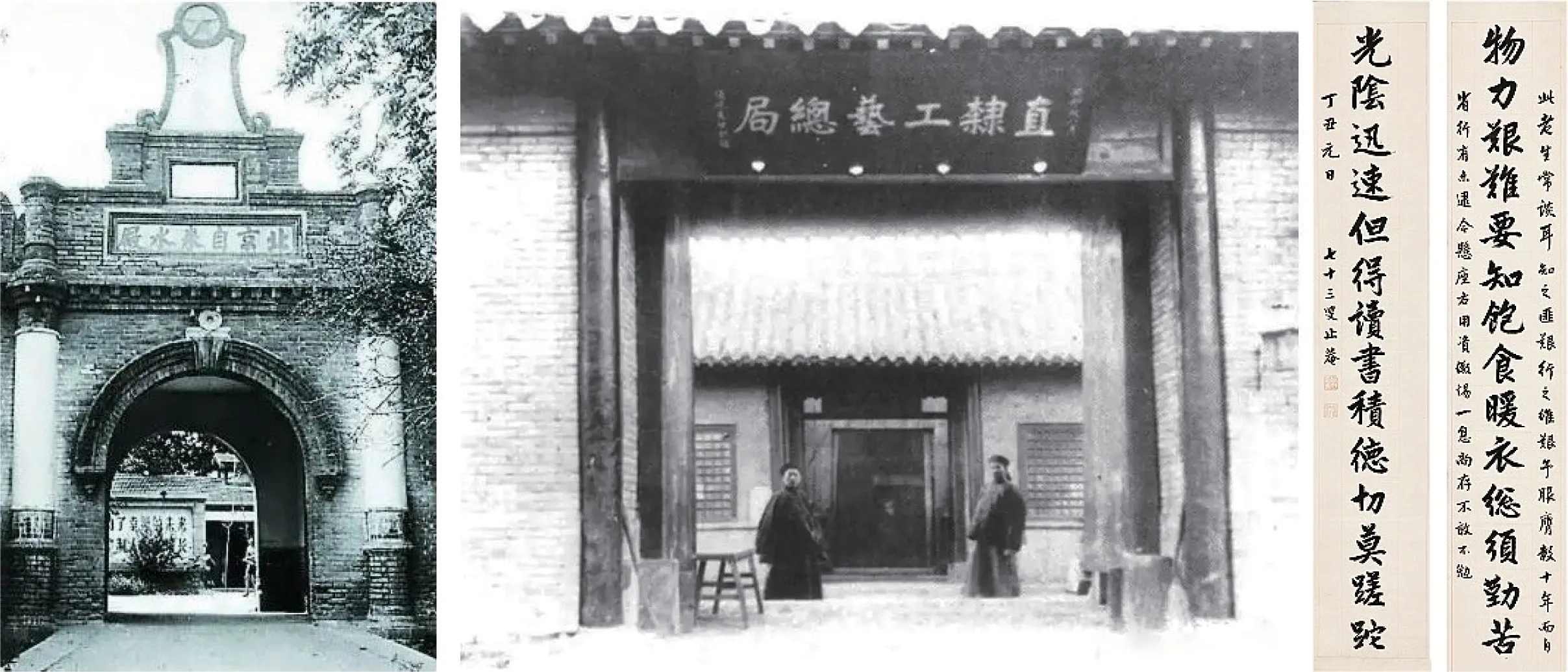

一百多年前,我国民族工业曾树起一面面革新的旗帜:既有江南制造局、大生纱厂、滦州煤矿、汉阳铁厂这样的官商合办、官督民办企业,也有一批民间资本孕育的新兴企业,如永利碱厂、招商局、民生公司等。其创立者都生于乱世却不甘沉沦,怀抱“实业救国”的理想,于内忧外患、艰难困苦中昂扬奋起、艰苦创业。广为流传的“南张北周”就是其中一个典范。“南张”指功盖东南的状元实业家张謇,“北周”则为华北新式工业的开拓者周学熙。

周学熙(1866—1947),字缉之,号定吾,60岁后号止庵,安徽至德(今东至县)人,清末民初著名社会活动家、实业家、财经学家、金融家,对民族工业尤其是北方工业发展作出较大贡献,堪称“改变民国初期工业落后状况”的中坚人物,有“华北工业之父”1中国社科院近代史研究所原副所长虞和平称他为“华北工业之父”。“中华第一流理财家”2当时日本外务省编的《中国名人鉴》指出,周学熙“历司财权,实为中华第一流理财家”。之誉。同时,还是一位有影响的教育家、书法家、诗人、古籍与金石收藏家,著有《东游日记》《中学正宗》《西学要领》《德国战后之经济与实业》《自述年谱》《古训萃编》《周氏师古堂课选》等。

周学熙生于显宦之家,其父周馥系李鸿章幕僚,深受李的倚重,历任两广总督、两江总督等要职。1874年,8岁的周学熙随父移居天津,入塾读书。虽天资聪颖,却时运不佳,先后5次乡试,均名落孙山,直到29岁才考中举人。本想在仕途上有所进步,孰料到京会试屡次落第,未能如愿。失之东隅,收之桑榆。在从著名学者李尊客、邵班卿讲学,听文廷式、康有为演讲后,深受“中学为体、西学为用”思潮影响,考虑再三,毅然放弃举业,投身实业。1898 年,33 岁的他以候补道员资格,获北洋大臣裕禄委派出任官督商办的开平矿务局3位于今河北省唐山市。会办,后升任总办4会办相当于副总经理,总办相当于总经理。,自此走上了实业救国的道路。他曾两度51912年7月至1913年9月、1915年3月至1916年4月。出任北洋政府财政总长,但受到袁世凯称帝这一“倒行”的打击,决心远离官场,49岁后全心经营实业。他以天津为基地,相继开办多家公司,先后投资燃料、建材、纺织、五金、交电、机械、农垦、金融多种行业,逐步形成以启新洋灰公司、滦州矿务公司、华新纺织公司、耀华玻璃公司等大型近代化企业为核心,资本总额高达 4 000 余万元的实业集团,从而奠定了他在近代中国工业史上的地位。然政局动荡,军阀混战,其苦心经营的企业生存日益艰难,遂于年届花甲之时(1924年)辞去一切职务,退隐林下,以佛门居士自处。

周学熙作为实业家早已家喻户晓,但其作为金融家却知者不多。如果说,他与张謇在实业上难分伯仲的话,那么在金融上则无疑高出张一大截。周曾作为地方官吏东渡日本专门考察“工商币制”长达两月,亲身感悟到了“金融机关与实业发展,实大有密切之关系”的真谛。他在金融上崭露头角是匡助了津埠地区罕见的“钱荒”。1900 年庚子兵燹,天津因遭受八国联军蹂躏,百业凋零,金融业遭遇尤惨,市面上制钱短缺,沙钱充斥,物价飞涨,民不聊生,加之清廷支付“庚子赔款”,国库罄尽,而地方却还要负担分配的赔款摊派,故使天津沦为财匮民穷之地。其时周学熙到津受札委总办北洋银元局、督办天津官银号(初名平市官银号)。一方面,在无厂房、无设备、无资本、无机匠的“四无”情况下,他招集工匠日夜开工,仅用 72 天就铸出“当五”“当十”“当二十”铜元 150 万枚。“因诧其神速”而被袁世凯“推为当代奇才”。并且,周不满足于此,通过购置当时世界上最先进的美制铸币机,培训新设备匠徒,制订生产指标,实行量化管理,实施严格奖惩等办法,使原日产铜元 33万枚剧增一倍以上。另一方面,他创办的天津官银号将北洋银元局拨解来的全部铜元,会同司道与商务公所,遴选殷实可信钱铺40家,通过他们直投市肆,以“接济市面”。从而迅速扭转了津埠“钱荒”局面,既打击了帝国主义、投机奸商和贪官污吏,又使北洋铜元的流通区域不断扩大,由津扩大到京、保、鲁、晋、奉(辽)、吉、蒙等32个省市。此后,又创办了“博济储蓄银号”,吸揽民间零散钱款,扩大了资金来源;增设“官栈”,方便客户抵押物品存放,降低放贷风险。

真正让周学熙在金融上大展宏图的还是任财政总长期间。他认为,一个国家如没有巩固完备的银行体系,则财政和经济都将受到损害,而一个完备的银行体系,必须包括中央银行、国际银行和商业银行三个系统。基于此,其一,他在任内不遗余力改组大清银行为中央银行。1913年4月正式组建中国银行,作为国家银行享有三种特权:一是为政府之财政代理人,二是独揽纸币发行权和收存其他银行之准本金,三是直接负信用界之全部责任。其二,积极筹设兴华汇业银行(国际银行)。此前,我国没有国际银行,内外贸易中的汇兑业务及借款事务全为外国银行所操纵。1912年兴华汇业银行成立,总行设于上海,并于国内外贸易重镇开设分号,可以低息随时向中央银行通融款项。其三,创办中国实业银行(附设永宁保险公司)和农工银行。当时,在城市中以实业贷款尚无,而农村则几乎是高利贷的天下。他设想“以中国实业银行推行都市工业建设,以县农工银行发展乡村经济”。经过近4年时间的筹备,中国实业银行于1919年4月在天津正式成立,资本300万元,总行设在天津,经营储蓄、信托、仓库及发行钞票等,还投资工矿企业,涉及煤矿、水泥、火柴、纺织、卷烟等行业,业务一时相当发达。1915年夏,他又亲赴通县,是年11月通县农工银行成立,首先做了人口和土地的调查工作,接着贷款于农民,促进了通县农业发展。总体来看,周学熙试图建立一个完善的银行体系,以求从宏观上调剂金融、管理国库、打破帝国主义对我国金融业的垄断,并谋求实业发展、社会进步,可谓用心良苦、颇有建树。

周学熙还认为教育落后是导致国弱民贫的主要原因之一,必须大力发展教育,提高国民素质。因此,在亦官亦商的仕途中,先后创办了多所教育机构。在高等教育上,1901年,他创办山东大学堂(山东大学前身),并亲自厘定功课,分文、实两科,即“所有功课以中学为体,西学为用,校风甚饬,重印中学为宗,又采各家所译西文格言及科学理化之论”,同时编印中、西学讲义,以及天文、地理、格致(物理、化学等自然科学)等课本。山东大学能有日后百年不衰之声誉,周学熙无疑具开创之功。在职业教育上,多年的实业经历使他深感“职业教育是振兴工商之基”,所以他花了近30年时间,在天津、北京、唐山、秦皇岛、青岛等地区先后创办了直隶高等工业学堂、图算学堂、考工厂夜校补习所、教育品制造所、广仁女学堂、华新青厂职工补习学校、半日女子学堂、商业讲习所等30余所职业教育机构,其覆盖面之广泛,教育种类之丰富,社会贡献之突出,前所未有。在家族子弟教育上,建立家学周氏师古堂,教导周氏子弟“当以诗书培其脉,以道德植其基”,强调“读书敦品”教育。所以,除了周馥、周学熙父子外,周氏家族还培养了善本收藏家周叔弢、佛学家周叔迦、京剧史家周明泰、历史学家周一良等人才。这些成就与周氏家族“守家风”的家训有关。在慈善教育上,1921年他在老家梅城镇创办的宏毅学舍(专为乡人开设的慈善教育机构),不仅开设国文,还有英语、数学等多学科,且聘请的教师多为桐城派大家。

可以说,周学熙骨子里就是一个文人士大夫,这也从他的书法、诗文中可以看出。虽然,从清末到民国时期,是毛笔书写时代的最后一段时光,但它却表现得并非如强弩之末般乏力羸弱,而是以多姿多彩的面貌呈现出最后的辉煌。以曹孟德的“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”这几句诗来形容当时的书坛景象,绝不为过。一个最明显的表征,就是其时官场、学界、实业界,几乎人人都能写一手好字。周学熙的书法源于家学。其父周馥16岁时的字铁画银钩、龙飞凤舞,常常为他人作祭文、写书信,后为避难战乱,离家外出,辗转流落到省城安庆,以代笔谋生。一次偶然的机会,李鸿章看到周馥代李府伙房记的账簿,见字迹端庄秀雅,大加赞赏,遂引入军中“办文案”。其实,周馥是个很有学问的人,要是不为官,也许就是一位著名的书法家和诗人。

周学熙在父亲周馥的亲炙下,自小习字,但由于科举取试难免受清朝“馆阁体”的影响,早年主要取法颜(真卿)、欧(阳询)、柳(公权)、赵(孟頫)一路,工整端庄,微少涵停,且影响了其一生。这在他的楷书《致紫石仁兄七秩大庆》中就可以看到,一手标准的馆阁体,无愧于举人出身。

在研究了诸多个案后,笔者发现,近现代书法史上有一个特殊现象,那就是:碑学似乎与维新、改良等政治行为密切相关,那些具有强烈变革意识的革命者大多选择碑学,因而在很大程度上,是否选择碑学成为检验书者书家是变法者还是保守者的象征,如沈曾植、康有为、梁启超等。这也反映出碑学已不仅仅是书法问题那么简单了,其背后还有外部社会政治思潮的影响,所以当时的清政府对康有为《广艺舟双楫》一再禁毁。而周学熙作为推崇新政、开风气之先的实业家,在书法上本应顺势而为,崇尚碑学。然而,事实上他却是相对“保守”的,一生浸淫于帖学,以“二王”为宗,魏晋风韵构成了其书法的主调和深层心理审美意识,出之平整,以正为奇,尤其是一手王字写得炉火纯青,并下涉颜真卿、“宋四家”和赵孟頫、董其昌等。观周学熙书法,最大的特点就是“古味”浓郁,且食古能化,化能融合,故其字其作虽无大开大合、激荡跳跃的“紧张感”,却似老衲入定,不激不厉,风规自远。

众所周知,赵孟頫是公认的集古之大成的书法家,但其书风一生没有多大变化,内行一眼便知源于右军门下。由于乾隆皇帝偏爱赵子昂,清代天下人无不学赵书。故赵书在清代占据着半壁江山,另一半则为董其昌,因康熙皇帝喜欢董书。学赵字者何止千万?然而,成功者却凤毛麟角,以至于形成了专为应试而献媚的馆阁体。仅就这点而言,周学熙实在是厉害,他没有被一家一法一体所囿,几乎一生都在学习不同的书家书风,努力丰富着自己的笔墨语言,故每个时期甚至同一时期的风格都会有较大的差异。当然,与专业书法家相比,周学熙于书法谈不上真积力久、术业专攻,但用功颇勤。无论办实业多忙,每天都会抽出时间看书、写字。据其晚年自己制订的读书计划看,每日温经书、看格言、读佛经、练习字等都各一个小时,持之以恒,雷打不动。无怪乎,在历经了人生坎坷、事业挫折后,其书法于“通会之际,人书俱老”,最终达到了秀逸朴厚、变化多端之界。

如今,在拍卖会上,时常可以看到周学熙的一些字文俱佳、清气满纸的手迹,多为平时信手写成的便条、题笺等,不乏精彩之作。只见方寸之内,或行楷,字字独立,醇厚自然;或行草甚至今草,线条上下映带、绵密精警;或取法圣教序,玄远散淡,超然尘外,无意于佳乃佳;或效法颜字,横轻竖重,棱角分明,尤重气脉的畅达和笔致的遒润;或心摹手追“宋四家”,大小错落,妩媚天真,于纯熟中透出生色。大字作品虽不多见,如“雅言诗执礼,益友谅多闻”一联,以颜、柳为底子,融以苏、米之笔意,笔势耸动,极意生发,藏锋顿挫,多施搭折肩转,纵逸势出,别裁卓立,加之写在粉纸上,古意盎然。若论其不足,也是显而易见的,为晋唐法所缚,又染有一定的馆阁习气,作书少有变态,虽试图用章法之疏朗加以弥补,然亦无法改变其过于尊法、少些个性之弊。

需指出的是,周学熙对书法教育也高度重视。比如,为办好家塾,他亲自制订《周孝友堂家塾幼学课程标准》,对课业做了详细安排,主要教学内容分四个部分:主课、正课、辅课、余课。其中,余课(2小时),包括书法和图画。又如,在其兴办的北京官立第一、第二小学堂工场乃至工艺学堂61903年创办,今河北工业大学。等成人学校,也都设有书法课、国画课。据周家后人回忆,书法课是按照书体之源流安排的:先练小篆,如《泰山二十九字》《峄山碑》《汉碑篆额》,再写隶书《礼器碑》《乙瑛碑》《史晨碑》等,最后才是习楷书,如欧阳询、颜真卿、智永《千字文》等。可见,这样的设计既顺应少儿学书宜从正书入手的规律,又十分契合文字演进发展的顺序,颇为科学。

令人意外的是,周学熙不仅书法了得,还偶尔画画。在开滦建矿140周年之际,坊间发现他画的一件设色国画作品。此作尺幅不大,二尺见方,画面主体是青青草地,一丛萱草向阳盛开,下添插一枝堇花,取“萱草忘忧”之意,整个画面干净整饬,无一赘笔。画之左侧,长款题跋:“吾不善丹青。然弄墨为画,亦一难矣。玉伯仁兄招饮于西堂。酒到快意时辰,小帛为之甚拙矣。画拙而意真,岂不乐哉。玉伯兄正,周学熙。”可见,作画的时间是在一个黄昏,酒后微醺,信笔写来,赠送给一位叫“玉伯”的朋友。如果没有猜错的话,这是当时上流社会或文人雅士之间颇为流行的酬和之作。虽然周学熙自谦“不善丹青”、笔力“小帛”,但观此画,笔法娴熟,线条劲健,设色雅致,布局得当,看得出对《芥子园画谱》下过功夫,也体现了作画者深厚的艺术修养。毕竟,琴棋书画、诗词歌赋是那个时代文人士大夫的必修课,上层社会交往的润滑剂。尤其珍贵的是,近年来周学熙的书法在国内拍卖行、收藏界时有亮相,而画作却是目前发现的唯一一件,可谓“孤品”,其价值不言而喻。

纵观周学熙一生,演绎了一个从书生而官宦,从官宦而实业,复从实业而书生的人生轨迹,无论成功也好,失败也罢,他扮演的角色都有几分成就,也有几分遗憾,我们不能因其个人缺失而忽略了他的思想亮点。他留给后人的思考,仍弥足珍贵;其财经思想、金融思想、管理思想、教育思想等,给后人的启迪也是意义悠远的。