商业化背景下晚清苏州观前地区社会管控研究*

——以“士女游观”为重点的考察

2022-10-19朱春阳钟雅利

朱春阳,钟雅利

(苏州博物馆,江苏 苏州 215006)

继明代之后,清代苏州城市迎来了空前繁荣,以玄妙观为中心的“士女游观”的兴盛便是典型表现。与之相伴随的是,奢淫之风日益盛行,“打围”等恶习不断发生。为了维持淳朴的社会风貌,官府频繁发布政令,从控制民间游玩的风气入手禁止“士女游观”。这种无差别的粗暴管控实质违背了社会发展规律,只能以失败告终。江南社会的繁华向来是学界关注的热点,而官府对观前地区“士女游观”的管控较少受到学界关注,因此有必要进行专文论述。

一、晚清商业经济推动下苏州观前地区“士女游观”的盛行及影响

入清后,苏州城市空间格局发生巨大变迁,即观前地区工商业经济迅速崛起,“士女游观”亦盛况空前,其规模甚至超过商业繁华的阊门。[1]袁学澜《姑苏竹枝词》云:“红帖朝来满路飞,千门爆竹报春归。长生殿外人如海,簇拥华妆看打围。”[2]诗文中“人如海”“簇拥”等描绘了游人如织的热闹场景,“红帖”“爆竹”等亦进一步衬托了喜庆的氛围。顾禄《清嘉录》有着类似的记载:“弥罗阁阴花爆稀,长生殿边丝鹞飞。冶容少妇人人海,轻薄儿郎惯打围。”[3]15弥罗阁是玄妙观下属殿阁,该处游人如织,妇女装扮妖娆,以至于引发“打围”等社会恶习。此种现象广受社会关注,如蔡铁翁在《吴歈百绝》中说:“新年游玩圆妙观,妇女之容饰妖邪者,游人环集,谓之‘打围’。”[3]16圆妙观即玄妙观,亦有作“元妙观”,“打围”亦作“打圈”。许奉恩在小说《里乘》中描述道:

姑苏玄妙观者,一郡游观之薮也,士女日集恒万人。无赖恶少,见游女少具姿首,必环而尾之;甚至一人唱呵,万声响应,四方攒里,将只身妇女迫困重围,姿意戏侮,手摩足弄,无所不至,既将巾履簪珥,分劫携去,名曰“打圈”。[4]236-237

作为“受害人”的一些妇女却不以为耻、反以为荣,认为自己色貌过人,日后亦常以此事夸述于人。“缘陋俗相沿既久,浸习成风,都人士视为惯常,恬不为怪。”[4]237此种现象明显违背了儒家道德观念,因而被晚清政府所不容。

二、清廷对“士女游观”的控制及成效

清中晚期,朝廷对“士女游观”进行严格管控。光绪元年(1875)《记元妙观近事》记载,正月初七日,有一男跟随两女入玄妙观祭拜,妇女被“困于垓心而不得出,约计几及千人,笑声若雷,围之如堵,少妇均相顾失色,羞怯难安”,幸好被巡查发现并急忙制止,而人犹未散;正月“初九日俗称为玉皇上帝圣诞,兼天气晴明,故男妇来敬香者自黎明至下午不绝于道,时有小童子与父兄等失散涕泣,呼号旁人代为寻觅者”;针对“士女游观”的高发态势,朝廷给予坚决的压制,正月初十日,“来游者亦众,惟命妇等则皆守制不出”。[5]光绪六年(1880)《护抚新政》报道:

有游手好闲地棍剪窃之徒乘间攫取簪珥,拖曳衣裙,滋生事端,谭中丞深知此习,预于年底出示,永禁妇女入庙烧香。每有香火寺院,各给告示一道,悬示山门。至元旦又复分饬巡查,派勇于各庙门巡行弹压,如有不遵违禁者,立即严拿重处。[6]

此项禁令虽由来已久,但地方官员尤恐阳奉阴违,故而不久又“特派委员多名前往观中弹压,不准妇女入庙”[7]。

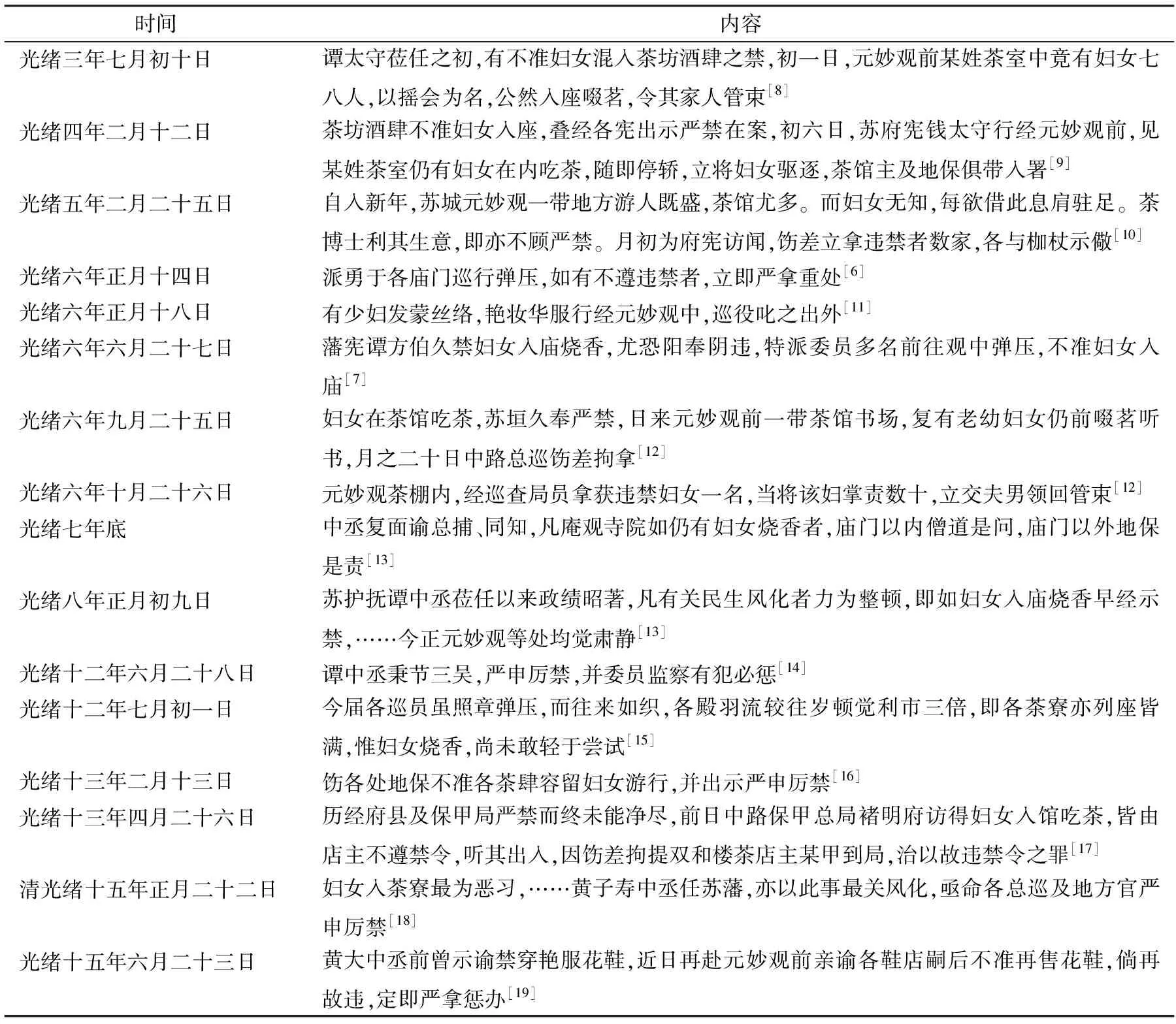

晚清,朝廷对游观的控制以光绪三年(1877)至光绪十五年(1889)较为集中。对此,《申报》进行了详细报道,共计16次,平均每年1次有余(见表1)。

从表1可以看出,禁令颁布间隔不一,其中以光绪六年颁布得最为频繁,共计5次。光绪八年(1882)以后禁令并非每年颁布,如光绪九年(1883)至十一年(1885)及光绪十四年(1888)出现中断,光绪十二年(1886)、十三年(1887)、十五年(1889)皆各颁布2次,其他年份大体每年颁布禁令1次。为了达到管控效果,朝廷还明确了职责,规定凡寺院庵观如仍有妇女烧香现象,“庙门以内僧道是问,庙门以外地保是责”[13]。关于朝廷控制的效果可分为三个阶段来考察。

表1 光绪年间“士女游观”管控一览表

第一,光绪八年之前,玄妙观“士女游观”现象大体处于朝廷控制范围。光绪四年(1878),与苏城商业萧条相映衬,“元妙观中醮事亦复寥寥”[20]。光绪六年(1880),朝廷对“士女游观”的禁止力度空前,“日来元妙观中不惟香客寥寥,而游人亦复寂寂,即他处香火亦因宪禁甚严大为减色也”[7]。光绪八年(1882)《申报》亦说,苏抚谭序初到任后,妇女烧香现象一直严禁,“元妙观等处均觉肃静”[13]。然而,随着商业扩张及政权衰败,朝廷管控日渐吃力。

第二,光绪九年到十四年,由于地方官员历奉禁谕,吴地素喜迎神的习俗虽然暂时得以减缓,但游观之风日盛却是不争的事实。光绪十一年七月二十八日,城南盂兰盆会,游观之人手持玉茶箱、观音小轿等祀神物件“遍走元妙观中市大街各处,一时丁男子妇聚观,几至万人空巷,尤可异者”[21]。这在当时就引发众人困惑,为何朝廷没有重申厉禁?次年六月二十四日,适逢雷祖诞辰,“禁令已弛,而香烟稀少”[14]。时隔两日,《申报》又给出不同的描述:“自谭序帅派员拦禁以来大为萧□,今届各巡员虽照章弹压,而往来如织。”[15]这一阶段,朝廷对游观控制时松时紧。又如光绪十三年,各茶肆无不“凛遵宪谕,凡有妇女入馆吃茶均以婉辞却之,桑濮之风为之一变”[17]。从治理效果看,“士女游观”现象较光绪初年明显有所抬头。

第三,光绪十五年开始,“士女游观”再度兴盛,且趋于常态化。《申报》所述“苏城自新正以来,天气晴朗,风日妍美,风流子弟,闺阁名姝,无不结伴出游,或缓步以当车,或结骑而连驷,衣香鬓影,往来如梭,如城内之元妙观”[22],故而有人不禁感叹朝廷居然对于妇女游观采取弛禁的态度。事实上,从禁令颁布的频率来看,朝廷显然愈来愈力不从心。光绪十五年以后,朝廷禁游发生了重大转变。当时的《申报》报道:

苏俗妇女每于春秋佳日出外冶游,或逛庙宇,或游园林,浓服艳装,脂柔粉腻……每至夕阳西下,轻(青)年妇女结伴至元妙观一带买物。店铺中人大半皆油头滑面者,嬉笑倾谈,无所不至。[23]

延续历次禁令思想,朝廷认为此种现象有伤风化,官员也开始疑惑“宜如何设法惩儆哉”[23]。光绪中期以后,有关朝廷禁止“士女游观”的记载较少,这并非因为“士女游观”已经禁绝,而是其已广为社会所接受。

三、禁游失败的原因

“士女游观”一定程度上是经济兴盛的外在表现。光绪元年(1875)《申报》记载,受雨雪等自然天气影响,“游人裹足,则生意定形清淡”[24]。朝廷禁止游观无疑使商业萧条加剧,道观、商贾、游人三方利益受损,故而禁令在推行过程中阻力重重,朝廷管控措施的不力同样加速禁令走向失败。

(一)朝廷管控自身存在的问题

第一,清廷权力衰败及管控措施的不当。商业发展带来的负面影响早在明中期即已出现,入清后地方官员加强了社会治理,如江苏巡抚汤斌毁淫祠、兴社学等,民风为之一变,朝廷权力的稳固及管控措施得当是主要原因。晚清政府内外交困,权力日弱,且商业经济扩张致使社会现象纷杂,社会治理难度加大。以禁游事件为例,地方官员甚至疲于应付,为了遏制社会恶习全面禁止“士女游观”,而非差别化对待,社会管控成效如何不难想象。

第二,朝廷管控观念的滞后。在当时的历史条件下,观念的滞后同样使得“士女游观”愈禁愈复杂。清廷对妇女穿戴有着严格规定,《禁戴红风帽》报道:

妇女之珠翠满头,衣裳妖艳,尤惟视其力之所能为,名分固不计也。噫,奢侈若此而欲藏富于民也,其可得乎?自非各大宪力为整顿,此风必不能挽。[25]

然而清代晚期,不仅妇女群体,男子也开始穿戴奇装异服,这无疑加大了朝廷控制的难度。光绪二十一年(1895),某甲“午后身穿元色绉纱皮袍,银绿皮坎肩、围心,元色布腰带,头戴高边毡帽,足登薄底京鞋,在闹市中大摇大摆”,适被元和县令所见,将其拿获,在某甲大呼无罪时,县令称“但看尔之装束,不问而知为流氓矣”。[26]从发展眼光看,生产力发展达到一定程度时民众衣着华丽本属常态,然而清廷治理观念的僵化使得晚清社会问题愈加复杂。

(二)朝廷管控遇到的各方阻力

商业背景下,各方利益的主张是朝廷禁令遇阻的直接因素,主要表现在三个方面。

第一,朝廷禁令影响了寺观正常的经济收入。游观兴盛背景下,香火钱成为寺观经济的重要来源。以道光年间六月雷尊诞为例,玄妙观、阊门等地游人聚集,顾禄曾感慨当时“蜡炬山堆,香烟雾喷,殿前宇下,袂云而汗雨者,不可胜计。庙祝点烛之资,不止万钱”[3]141。同治十二年(1873),玄妙观祈雨有应,进香者更加踊跃,殿内竟拥挤到无隙缝的程度,“随来僧众大获香金”[27]。玄妙观道士在一定程度上对于游观的盛景起到推波助澜的作用。光绪十八年(1892)《申报》记载:

俗传六月二十四日为雷祖诞辰,元妙观雷祖殿预期张灯结彩,铺设一新,愚夫愚妇之进香者自二十日起络绎于途。至二十三日更肩摩踵接,致炉内香烟缭绕,上彻云霄。羽士皆灿烂其衣,钟磬叮当,藉以哄动一切。[28]

游观的兴盛带来商业的发展,道士从中获取租金是另一个重要因素。道光年间,随着游观兴盛,玄妙观周边的摊贩日渐增多。面对混杂的状态,地方衙门规定:“惟有将观外场地,令方丈道士出资搭盖,开设摊肆,自向方丈议租,所得租息抵补殿庭门户岁修经费。”[29]也就是说,在观门场地贸易的商贩,准许和道士商讨租金及交租方式,但不得抗欠。从这种意义上讲,游观所形成的商业经济直接影响租金的来源及数量。光绪十二年(1886)《申报》记载,游观兴盛背景下,“各殿羽流较往岁顿觉利市三倍,即各茶寮亦列座皆满”[15]。商业一旦兴盛,玄妙观殿阁租金亦相应有所提高。光绪七年(1881)《申报》曾记载:“惟观中房屋多系住持恒产,赁值倍昂,而以日计。”[30]晚清朝廷对游观的控制显然间接侵害了道观的经济利益,对商贾阶层则形成更加直接的影响。

第二,朝廷禁令不利于商贾阶层的谋生。从某种程度而言,游观带来了大量商机,道光以后道教活动的商业性特征日渐凸显。以“醮会”为例,“伶人舁老郎神象,入观监斋,卤簿仪从,皆梨园子弟所充”[3]81,梨园子弟从中获得了谋生的机会。在此过程中,祈祝活动一改之前的庄重肃穆,逐渐显示出欢愉的气息,这又为商业发展赢得了更加广阔的空间。每逢游人聚集,观内各种摊贩林立,其他地方亦是如此。顾禄在《清嘉录》中说,与玄妙观游观同样著称的北寺至清晚期逐渐衰弱,“而阊门外闻德桥内朱家庄,仅一广场耳,新年游者麇至,百戏竞陈,货郎蚁集,茶坊酒肆,妆点一新,且四时无寥落之日”[3]16。关于闻德桥内朱家庄的游观现象,袁学澜在《吴郡岁华纪丽》中记载:“观者麇集,货郎蚁聚,星铺杂张,酒炉茶幔装点一新,其热闹与元都相埒。”[31]游观实质上已经成为商人促销的一种手段,深受民众欢迎。正如光绪十八年《申报》记载,雷祖诞辰日玄妙观“入夜则更明灯璀璨,游人达旦通宵。小本营生及以香烛求售者无不利市三倍,喜溢眉梢”[28]。不仅是寺观场所,其他游观热闹之所的商业活动也有不同程度的发展。“十二日立夏令节,所有手艺中人俱停工作半天。至下午鼓腹始出游,在留园、怡园、元妙观等处领略风光。人如蚁集,烟茶酒馆中亦较平时利市三倍。”[32]而朝廷禁游直接影响了商业场所的经营,历次禁止“士女游观”仅4次涉及妇女入观烧香,其他皆与茶坊等商业机构相关。晚清,玄妙观及周边茶馆等消费场所日渐增多,游人聚集,朝廷因此加强了控制。当然,基于利益考虑,不少商贾迎合了大众消费需求,仍铤而走险地违抗朝廷政令,在一定大程度上加大了禁令执行的难度。

第三,朝廷禁令限制了家族活动的空间。明代以后,商业经济的发展刺激了家族的消费等行为。明人范濂曾指出“豪门贵室,导奢导淫”[33],所谓的“奢”“淫”折射出家族物质、精神生活需求的扩张。晚清《申报》记载,当时“人亦多浮薄之风,金玉其外,败絮其中者不一而足”[34]。对于“浮薄”情形,该报进一步描述道:

如虎阜灯船、山塘游女,入于诗人歌咏,原足以点缀太平,而误会其旨者遂沉浸于中,以至倾家荡产,则此等诱惑子弟之端,乌得而不禁也。良辰美景,逍遥容与,或瀹茗于元妙观前,或玩花于狮子岭上,未始非雅人深致也。[34]

纵情游玩的场景折射出人们思想及生活方式因长期受到禁锢而产生的过度释放,妇女群体表现得尤为显著。光绪八年(1882)《申报》记载:

苏地向有妇女入庙烧香,经前护院谭叠申厉禁,无敢或犯,兹闻本月朔元妙观一带,仍有靓妆宅眷乘舆入庙进香者,是岂缁冠羽服者流,公然无忌耶?或当新旧交卸之际,前禁顿弛耶?[35]

毫无疑问,禁令抑制了民众生活的需求。即便物质生产有了发展,人们的服饰仍然有着严格的规制。光绪六年(1880)首次颁布的禁令便是因妇女华服艳装而起,光绪十五年(1889)亦是因妇女穿着艳服花鞋。从此种意义看,朝廷的禁令并不得人心,故而其推行阻力重重。

综上所述,“士女游观”的盛行是民众物质与精神文化需求的外在表现,也是商业活动催生的社会产物。晚清政府为了维持传统社会秩序一味粗暴地进行管控,故而收效甚微。对之研究有助于深刻认知晚清朝廷社会治理的理念及不足,为江南社会史研究提供不同的视角。