外保温墙体红外热成像检测技术分析

2022-10-18庞伟

庞 伟

(天津市建筑材料科学研究院有限公司,天津 300381)

外墙外保温系统由于自重小、保温效果好等特点,在我国建筑保温工程中被广泛应用;但随着使用时间增加,早期外保温系统面层已接近使用寿命,暴露出表层开裂、空鼓乃至脱落等安全隐患。在诸多外保温系统安全性现场检测方法中,红外热成像技术以诊断速度快、检查范围广、温差反应敏感、无需对被测墙体进行破坏等特点,受到业内广泛关注。目前国内红外热成像相关检测方法多是围绕建筑特定部位或缺陷类型展开,缺乏整体解决方案。

鉴于既有建筑外保温系统老化情况严重、现场红外特征较为复杂、检测难度大,本文从红外热成像基本原理入手,分析影响测试精度的各种影响因素,梳理检测流程、方案并对被检墙面不同破损类型进行分析,从而得出较为客观的外保温墙体安全评价[1]。

1 基本原理

红外热成像设备将被测物体辐射出的红外线能量经扫描器聚集,信号转换放大处理,最终在显示器上显现出反映被测物体温度分布的热成像图。外界环境和建筑内环境存在较为明显的温度差,使得室外太阳辐射或大气环境以导热、对流和辐射的方式与室内进行着热量传递;由于围护结构不同构件传热性能差别较大(比如外窗和保温墙体)或围护结构内部存在缺陷部(比如缺陷部位保温材料破损),故造成围护结构表面存在较大温度差,而红外热成像设备正好可以将围护结构表面的这些状况以温差云图的形式反映出来[2]。

2 影响因素

2.1 检测环境

从红外热成像检测基本原理可知,检测环境温度的波动和太阳辐射均能对红外成像数据、图像精度产生较大影响,最终影响检测准确性。目前,国内基于红外热成像技术应用于建筑外保温工程检测的标准主要有JGJ/T 132—2009《居住建筑节能检测标准》、JGJ/T 277—2012《红外热像法检测建筑外墙饰面粘结质量技术》以及GB/T 29183—2012《红外热像法检测建设工程现场通用技术要求》等;由于标准编制年代和工程应用情况不同,其对检测环境的要求也不尽相同,但有一些环境影响因素必须考虑:

1)检测前后环境温度和室内温度变化不宜过大,一般应<10℃;

2)检测前后应尽可能选择低风速条件且风速变化不宜过大,风速不宜>4 m/s,风速变化<2级;

3)检测前后受检部位不应受到太阳直接照射;

4)应避免检测现场受降水、雾霾、扬尘等的影响。

2.2 仪器操作及被测墙面

仪器设备拍摄距离、角度、校准状况,外墙饰面材料发射率及建筑物结构变化(冷、热桥)等因素对检测结果产生较大影响。

1)拍摄距离、角度及光学变焦镜头的影响。JGJ/T 277—2012中4.2.2(2)中规定:所选拍摄距离与角度及光学变焦镜头宜确保每张红外热像图的最小可探测面积在目标上≯50 mm×50 mm。

CECS204—2006《红外热像法检测建筑外墙饰面层粘结缺陷技术规程》规定:拍摄距离宜控制在10~50 m内,50~200 m距离内可使用长焦镜头,5~10 m距离内宜使用广角镜头;仰角应控制在45°以内,水平倾角宜控制在30°以内。

2)外墙饰面材料发射率。材料表面的发射率主要受材料种类、表面粗糙度、表面温度和材料厚度等因素,从CECS 204—2006和JGJ/T 277—2012中的常用饰面材料表面发射率表可以发现一些规律:材料表面越粗糙,发射率越小;越光滑,发射率越大。如:干燥常温状态下水泥砂浆发射率为0.54,20℃黄色平滑面饰面砖发射率为0.85,常温下光滑大理石发射率为0.94。

3)建筑物外立面构造。建筑物外立面凹凸状外形构造阴影区域及幕墙、门窗等反射阳光不均匀导致的影响,建筑物结构变化(冷、热桥)导致温度场异常的影响。

3 现场检测流程

典型的外保温系统一般由饰面层、抹面层、保温层和黏结层组成,由于长期与外界环境接触,抹面层中有机成分逐渐老化,同时受温度应力、水蒸气渗透等多种因素叠加影响,逐渐失去黏结作用。从大量的报道来看,外保温系统的安全事故多发生在面层。

外保温系统面层的安全主要受饰面层阻止环境水蒸气渗入,耐碱网格布起到抗拉伸作用,抹面层黏结作用,膨胀锚栓抗拔力的保护。这些保护机制中的一点或几点如果出现问题,便会造成外保温系统墙面的安全隐患。安全性不良的外保温系统墙面通常伴随着大范围饰面层剥落、空鼓和裂纹的产生[3]。

通过梳理外保温墙体失效原理可知,现场安全检测应重点围绕破损部位严重程度判断和破损类型的解读展开,核心是判断破损程度是否影响墙体的安全使用。

3.1 确定墙面破损类型和检测部位

接到检测任务后,首先要了解工程概况,包括建筑竣工时间、外保温做法、日常维护保养状况等信息;进入工程现场,通过目测观察墙面状况,预估墙面破损程度和破损类型,以便为后续工作打下基础。

3.2 重点部位检测

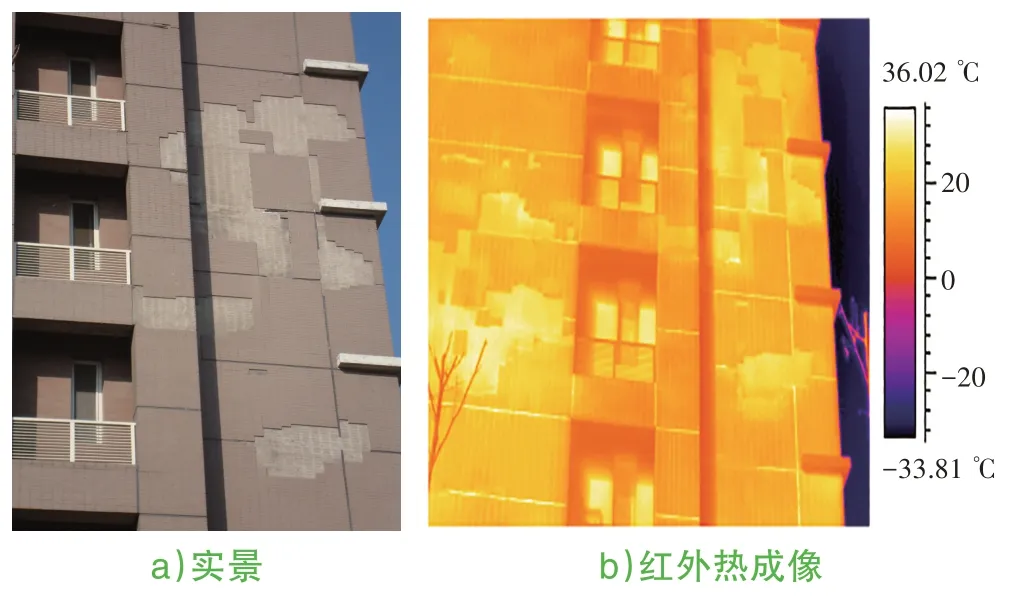

1)饰面层黏结不良。外墙饰面层黏结不良的墙面主要表征为外墙饰面层剥离、缺损、空鼓、风化、弓凸、开裂等。现场检测时,经过目测后对重点区域及其周边1 m影响范围内进行局部锤击,以进一步判断外墙的缺陷状况。采用图像相减的方法,统计外墙饰面层脱黏空鼓率。对饰面层进行红外热成像扫描时应注意混色饰面砖或涂料以及表面有较大凹凸装饰物对检测结果的影响。见图1。

图1 外墙饰面层脱落

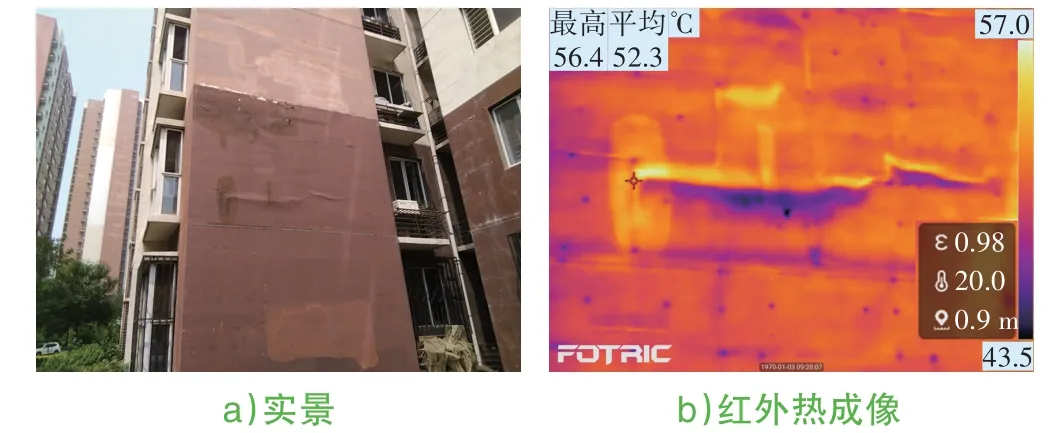

2)外墙表面裂缝。裂缝是外墙保温系统外表面常见的病害形式。完好的墙面表面温度场呈均匀状态;而有裂缝的墙面,由于内部破损或裂缝区域渗水,在热成像图上与其他区域呈现明显的温度差异,通过分析裂缝的分布区域、走向和长度,从而判断裂缝对外保温系统墙体的危害程度[3]。见图2。

图2 外墙表面裂缝

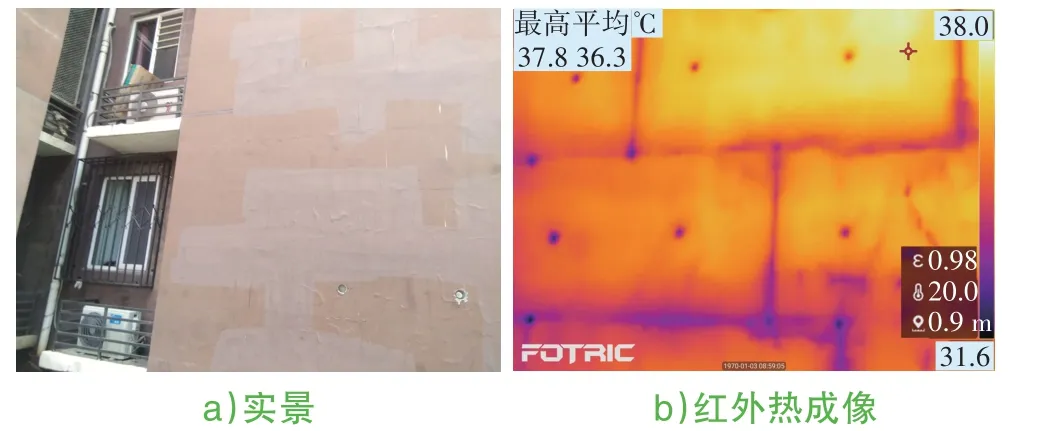

3)锚栓数量和位置的判断。在大量的工程检测实践中发现,通过红外热成像可以有效判断外墙保温墙面上的锚栓数量和位置。外保温用锚栓由塑料圆盘和金属锚钉组成,与周围保温材料相比,锚栓部位的传热性能要差很多,在该部位形成局部热桥,从而在红外热像图上形成明显影像[4]。通过红外热像图可以较为准确的判断锚栓数量是否满足要求和位置是否正确。见图3。

图3 外墙表面锚栓

3.3 安全状况评价

截至目前,国内尚未出台针对外保温系统安全性评价的指导性规范;就检测目的而言,安全性评价主要是作为判断墙面是否需要修缮的技术依据。

结合工程经验,如果工程现场出现以下情况则可认定外保温墙体安全状况比较严重,应尽快进行修缮。

1)墙体出现较大面积饰面层剥落和空鼓。墙面出现较大面积空鼓说明抹面层已逐渐丧失与保温层的黏结性能,失去饰面层保护的抹面层将直接暴露在自然环境中,空气中水蒸气或雨水便会顺着抹面层进入与保温层间的空鼓部位,使得空鼓部位因内部水蒸气压力增大而加速膨胀,最终导致面层破坏而脱落。

2)墙体出现较大范围裂缝且呈笔直水平走向。墙面出现较为笔直的水平裂缝主要是由于相邻两块保温板之间因产生方向相反的温度应力,当该力超过抹面层中耐碱网格布的抗拉力时,导致抹面层沿板缝位置整体撕裂。这种情况对墙面的破坏是非常严重的,如遇大风天气,墙面会非常容易出现严重的脱落安全事故[4~5]。

4 结论和建议

通过梳理已有相关标准并结合工程实践经验,总结出较为实用的检测流程和评价方法。值得注意的是,应用红外热成像技术进行现场外保温系统安全性检测的同时,一般还要配合一些现场外墙面取芯、锚栓拉拔或面层拉伸黏结强度等检测手段,对红外热像图中发现的问题加以定量验证,从而得出较为综合准确的评价结论。

同时,如遇到楼层较高的工程现场,还可以利用无人机吊载红外热像仪,对较高位置的破损部位进行近距离较为细致的扫描,从而降低因拍摄角度问题导致的检测偏差。

今后还需要加强对外保温系统造成缺陷的机理进行深入研究,扩展利用红外热像技术在外保温系统墙体上的应用场景,探究尽量仅通过墙体表面缺陷而准确反映其安全状况的理论模型。