公共政策如何应对人工智能引发的失业风险?

2022-10-18许文立

黄 旭 许文立

一、引言

进入新时期以来,我们正在见证由中国共产党领导的伟大民族复兴,而人工智能可以为中国经济发展与复兴提供战略新动能,也是引领中国经济发展最重要的战略抓手。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,迫切需要新一代人工智能等重大创新添薪续力(1)2018年10月31日,中共中央政治局就人工智能发展现状和趋势举行第九次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调,人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量,加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题。要深刻认识加快发展新一代人工智能的重大意义,加强领导,做好规划,明确任务,夯实基础,促进其同经济社会发展深度融合,推动我国新一代人工智能健康发展。。一方面,需要注意的是,人工智能和机器人的兴起给经济和社会带来了广泛而深远的影响(王永钦和董雯,2020[1]),尤其是要警惕技术发展过程中可能出现的“人工智能陷阱”。例如,人工智能(AI) 和机器人技术的迅猛发展在推动生产力进步的同时,也加速了劳动力市场上机器人对人的替代,给人类工作带来前所未有的挑战(董志强和黄旭,2019[2])。虽然人工智能的发展也会创造新的工作岗位,但大多是高技能工作岗位,根据“中国企业-劳动力匹配调查”(CEES)数据,工业机器人在制造业中对劳动力工作岗位替代效应明显,并且存在明显异质性,即对非技能劳动力的替代效应大于技能劳动力,在2025年左右,机器人对我国劳动力市场的替代效应将上升至4.7%(程虹等,2018[3])。另一方面,根据中国统计年鉴数据显示,2012年以来,中国制造业就业人口出现持续下滑,由2012年23 241万左右下降为2019年的21 305万,主要原因在于制造业工人工资大幅上升,推动了制造业机器换人的进程(蔡跃洲和陈楠,2019[4];黄旭,2022a[5])。由此可见,在推动人工智能驱动高质量发展的进程中,中国可能面临“人工智能陷阱”,进而引发失业风险,降低人们的福祉。那么,“人工智能陷阱”可能诱发的失业有多严重?对社会福利的影响有多大?可以采取哪些应对措施?这些问题都是本文关注的焦点。

为定量分析“人工智能陷阱”带来的失业风险、对福利的影响,以及应对措施,本文构建包含人工智能和人力资本的动态一般均衡模型,探究了三种公共政策(直接救济、培训后再就业和投资高等教育)应对失业风险和福利的作用。模型经济包含制造业和服务业,并将劳动力异质化,区分为高技能劳动力和低技能劳动力。人工智能在制造业中得到广泛使用,可以同时提高智能资本和劳动者的生产效率,作为一种通用性技术,人工智能存在较强的溢出效应,能提高服务业全要素生产效率。结合中国实际背景,本文假设人工智能会替代制造业大量低技能工作岗位从而导致失业的产生。

二、文献综述

学术界对于人工智能或自动化生产的经济影响的研究观点并未达成一致。大部分学者认为人工智能会促进经济高质量增长。人工智能通过自动化替代大量劳动力,提高了资本和劳动者生产效率(Acemoglu和Restrepo,2018a[6];董志强和黄旭,2021[7];孙早和侯玉琳,2021[8];谢攀和张伊娜,2021[9];黄旭,2022b[10])。Aghion 等(2017)[11]指出对于具体的工作任务,分配的资本与劳动力大于一定比值时,自动化会提高社会总产出。在此基础上,陈彦斌等(2019)[12]指出人工智能可以通过智能化生产提高全要素生产率,从而实现经济高速增长,同时可以合理应对老龄化的冲击。实证方面,学者大多使用工业机器人、计算机资本等作为人工智能的代理变量,普遍支持人工智能对经济增长的正面影响(Graetz和Michaels,2015[13])。

也有部分学者认为,人工智能的发展会导致贫困化增长(Immiserizing Growth),贫富差距过大,甚至会出现经济停滞的现象(Gasteiger和Prettner,2017[14])。Benzell 等(2015)[15]假设机器人完全替代低技能工人,同时可以部分替代高技能工作岗位,数值模拟发现经济将呈现贫困化增长,社会总产出将提高,但对劳动力的需求会下降,工人工资将减少,工人的社会福利将下降。黄旭和董志强(2019)[16]的研究也支持上述结果,并进一步指出如果政府对人工智能征税,可以实现经济和社会福利U型增长。

在不利经济效应方面,失业风险尤其引人关注。人工智能的发展将导致大面积失业的风险,逐渐成为学者研究的热点问题。Frey和Osborne(2017)[17]以自动化概率模型对美国702种职业进行分类,发现美国47%的劳动力工作岗位存在被自动化替代的风险。Acemoglu和 Restrepo(2020)[18]使用了1990—2007年美国数据实证发现,机器人的广泛使用会显著降低对劳动力的需求,1 000个劳动力中每增加1个机器人,就业率将下降约0.18%~0.34%。闫雪凌等(2020)[19]使用我国2006—2017年制造业分行业数据,实证发现工业机器人保有量每上升1%,就业岗位减少约4.6%。王永钦和董雯(2020)[1]实证发现如果工业机器人渗透度提高1%,企业对劳动力的需求将下降0.18%。孔高文等(2020)[20]基于中国地区层面和行业层面的数据,实证发现机器人的使用会降低当地被替代行业劳动力的需求,导致技术性失业现象,但同时会产生溢出效应,即劳动力从被替代的行业转入其他行业。

此外,学界普遍认同人工智能对不同劳动力的影响并不相同。Autor等(2003)[21]指出人工智能或自动化的发展,将替代大量常规性工作岗位,例如流水线上工作,因此会导致大量低技能工人失业。孙早和侯玉琳(2021)[8]实证发现工业智能化将导致先进设备替代初中和高中学历劳动力,并增加对高、低教育程度劳动力的需求。长期中,在人工智能替代效应和抑制效应的共同作用下,中国劳动力市场就业总量大致保持平稳,但在中短期中,受到岗位结构、年龄和受教育程度的影响,人工智能会造成较严重的结构性失业。

总之,现有的文献主要使用西方数据预测人工智能对工作岗位的替代风险,而关于如何应对失业风险的文献却相对缺乏,少数文献提出了对工人进行培训等公共政策以应对失业风险的观点(曹静和周亚林,2018[22]),但并未用实证或数值模拟的方法进行验证。基于此,本文可能的贡献如下:第一,在陈彦斌等(2019)[12]、Acemoglu 和 Restrepo(2018a)[6]的基础上,将人工智能区分为替代旧的工作任务和创造新的工作任务,并以Logistic函数表示其演进轨迹;第二,国内外文献鲜有研究人工智能对社会总福利的影响,本文特别研究了人工智能失业背景下多种公共政策对社会总福利的影响,丰富了人工智能的研究内容;第三,相比无公共政策干预,本文对比了多种公共政策的效应,发现直接救济将导致经济增长率、劳动收入份额和社会总福利下降,而培训后再就业和投资高等教育的公共政策效应均优于直接救济。培训后再就业和投资高等教育能分别提高低技能和高技能工人的人力资本,说明投资人力资本的公共政策能有效应对人工智能的失业风险。

三、理论模型构建与学理逻辑

为了研究人工智能对失业的影响,本文将构建包含人工智能和人力资本的代际交替动态一般均衡模型。本文借鉴陈彦斌等(2019)[12]、郭凯明(2019)[23]、黄旭(2021)[24]、Acemoglu和Restrepo(2018a)[6]、Prettner和Strulik(2020)[25]的做法,构建基于任务类基准模型,任务类模型最大的优点是能同时刻画人工智能替代旧的劳动力工作任务和创造新的劳动力工作任务。本文在上述文献基础上做了如下改进:第一,上述文献均没有考虑人力资本,本文则引入人力资本,考察加强人力资本投资对失业的影响;第二,在上述文献基础上,本文以指数函数形式同时体现人工智能对智能资本和人力资本的增强效应,以及对其他行业的溢出效应;第三,陈彦斌等(2019)[12]采用Logistic函数刻画人工智能技术的演进轨迹,本文则采用Logistic函数分别刻画人工智能替代旧任务和创造新任务的演进轨迹;第四,陈彦斌等(2019)[12]假设劳动力是同质的,而本文将劳动力异质化,同时考察高技能工人和低技能工人。

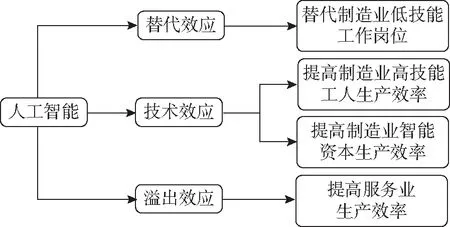

本文所构建的理论模型中,人工智能将产生三种效应:替代效应、技术效应和溢出效应。人工智能将对现有工作岗位产生破坏效应,替代制造业中大量低技能工作岗位,例如流水线上常规性工作,从而导致失业现象的产生。同时人工智能将产生技术效应,提升劳动者和智能资本的生产效率,从而提高制造业生产产出。最后,人工智能具备溢出效应,不仅能提高制造业生产效率,还能带来服务业生产效率的提升。

图1 人工智能的多种效应

针对人工智能可能造成的失业现象,本文研究三种公共政策应对失业风险。政府对制造业和服务业在岗的劳动者劳动收入和资本收入征税,筹集税收用于宏观调控:(1)政府对失业者直接救济,保障其基本生活;(2)政府对失业者进行技能培训,促进其在服务业再就业;(3)政府投资高等教育,增加高技能工人比例。原因是人工智能会替代制造业大量低技能工人,投资高等教育相当于提前布局,使未来失业人群提前提高技能水平,塑造成高技能工人。直接救济没有改变失业者人力资本水平,培训再就业提高了低技能工人的人力资本水平,投资高等教育则提高了高技能工人的人力资本水平。

(一)企业与人工智能

1.企业。

借鉴郭凯明(2019)[23]的做法,假设社会上存在一个最终品生产部门和两个中间品生产部门,其中中间品生产部门分别为制造业和服务业,最终品生产部门将制造业和服务业产品进行复合形成最终品。为简化起见,假设每个部门均只有一家代表性企业进行生产,市场处于完全竞争状态,最终品生产函数为

(1)

其中,Yt表示最终品产出,Ym,t为制造业产出,Ys,t为服务业产出,ε∈(0,+∞)为两中间品部门产出的替代弹性,γ∈(0,1)表示两部门产出权重的系数。制造业采用人工智能驱动自动化进行生产,同时人工智能是一种通用技术,对其他行业存在较强的溢出效应,因而也能促进服务业生产效率的提升。j={m,s}分别表示制造业和服务业。

假设最终品价格标准化为1,制造业t期价格为Pm,t,服务业t期价格为Ps,t,则制造业与服务业相对价格Pt为:

(2)

且满足

(3)

制造型企业同时包含研发部门和生产部门。高技能劳动力参与研发工作,低技能劳动力从事生产部门常规性工作,例如流水线上工作。制造型企业使用Cobb-Douglas技术将研发部门RDt和生产部门Xt结合在一起,生产函数为:

Ym,t=(RDm,t)1-αm[Xm,t(Ak,tKm,t,A2,tH2,m,t)]αm

(4)

其中,αm为制造型企业生产部门的产出弹性,1-αm为制造型企业研发部门的产出弹性。Ak,t为智能资本Km,t的生产效率,A2,t为低技能工人人力资本H2,m,t的生产效率。采用Cobb-Douglas生产函数的原因是,虽然人工智能技术的发展增加了对高技能工人的需求,但高技能工人的份额目前在中国相对比较固定(2)参见http://nads.ruc.edu.cn/zkcg/zcjb/2979e6117e1e4e819610ffbd05252920.htm。。制造型企业研发部门RDm,t的生产来源于高技能工人的创意,故假设研发部门由高技能工人的人力资本决定,为简化起见,制造型企业研发部门的生产函数为:

RDm,t=A1,tH1,m,t

(5)

制造型企业生产部门借鉴Acemoglu和Restrepo(2018a)[6]基于任务类模型,假设制造型企业生产部门Xm,t通过CES函数加总多种生产任务得到,t期任务区间为[Nt-1,Nt],其长度标准化为1,Xm,t生产函数为:

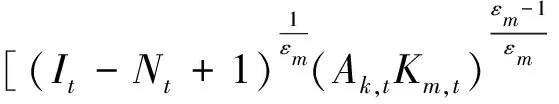

(6)

其中,z∈[Nt-1,Nt]为中间品的生产任务,Xm,t(z)为任务z生产的中间品数量,εm≥0为中间品生产任务之间的替代弹性。

中间品生产任务z既可以由智能资本进行生产,也可以由劳动力进行生产,其生产函数为:

(7)

制造业生产部门所有低技能工人人力资本存量H2,m,t和智能资本数量Km,t分别为:

(8)

由式(7)可知任务z的价格为:

(9)

由式(6)~式(8)得:

(10)

采取与Acemoglu和Restrepo(2018a)[6]相同的简化假设,令γl,t(z)=γk,t(z)=1得:

(11)

将式(11)代入式(4)可得制造型企业生产函数为:

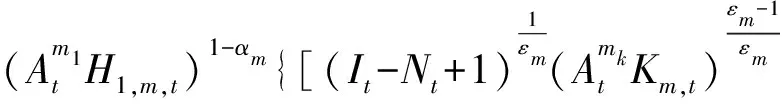

(12)

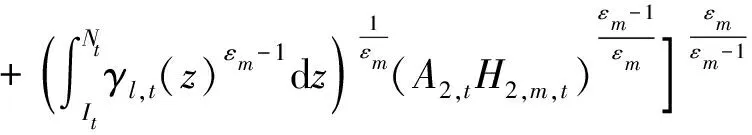

其中,

(13)

式(12)本质上是CES函数嵌入Cobb-Douglas函数得到的嵌套函数,外层函数使用Cobb-Douglas函数的原因是相对于低技能工人,高技能工人与人工智能驱动的自动化生产相对互补。内层函数使用CES函数的原因是人工智能驱动的自动化生产会替代低技能工人从事的常规性工作。其经济学含义是高技能工人在研发部门工作促进人工智能的发展,包含自动化技术的进步和新生任务的产生。

采用类似的方法,服务型企业生产函数为:

(14)

为简化起见,假设制造型企业和服务型企业资本投资均来自自有资本(本企业工人的储蓄),从而资本存量动态方程如下:

Kj,t+1=(1-δk)Kj,t+Ij,t

(15)

Ij,t=L1,j,ts1,j,t+L2,j,ts2,j,t

(16)

其中,δk为资本折旧率,Ij,t为企业投资,来自本企业总储蓄。

企业完全竞争并追求利润最大化,从而由式(12)、式(14)可得:

(17)

(18)

又由于人力资本存量Hi,j,t=lihi,tLi,j,t,i=1,2;j=m,s,其中li为劳动力的工作时间,hi,t为单个劳动力的人力资本存量。从而,企业对劳动力的需求函数为

(19)

(20)

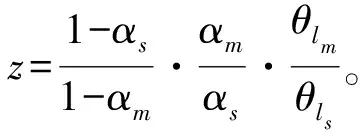

其中低技能劳动力在制造业和服务业产出弹性分别为:

(21)

本文计算失业人口的方法为,分别计算出制造业和服务业对低技能和高技能劳动力的需求函数,再用总的劳动力减去制造业和服务业劳动力人口即为失业人口。在平衡状态时,高技能工人工资在制造业和服务业相同,低技能在两家企业也相同,从而ω1,m,t=ω1,s,t,ω2,m,t=ω2,s,t,由此计算得到制造业企业对低技能工人的需求L2,m,t=zL2,s,tL1,m,t/L1,s,t。从而失业人数为Ut=Lt-(L1,m,t+L2,m,t+L1,s,t+L2,s,t), 其中Lt为总的劳动力数量,由此可知失业率et=Ut/Lt,结合式(17)、式(18)可求出失业率et为:

(22)

2.人工智能。

本文借鉴Acemoglu和Restrepo(2018a)[6],将人工智能理解成为自动化生产方式,其核心变量是自动化前沿技术It和新生任务Nt,但Acemoglu和Restrepo(2018a)[6]并未阐述It和Nt的变动过程。人工智能技术以深度学习等方式发展,It和Nt函数形式需要进一步确定。根据Mckinsey(2018)[26]人工智能技术演化轨迹满足“先凸后凹”的形式,原因是人工智能在初始时期普及程度较慢,发展比较迟缓;随着人工智能研发的投入,其普及程度速度加快;当人工智能技术普及到一定程度后,其发展又趋于缓和。借鉴陈彦斌等(2019)[12]的研究思路,本文用Logistic函数描述Nt和It的演化过程,原因是Logistic函数呈现“先凸后凹”的形式,具体函数形式如下:

(23)

(24)

本文虽然引入了研发部门,但是并没有采用完全内生化方式处理人工智能技术的发展,而是采用式(23)和式(24)的方式处理,原因是:第一,人工智能研发部门生产函数的形式很复杂,目前还难以确定;第二,目前人工智能在发展中国家尚处于初级发展阶段,数据比较难获取,对参数校准比较困难。借鉴陈彦斌等(2019)[12]采用的形式,既可以将人工智能技术进步速度、新生任务和自动化前沿技术变化趋势考虑进去,又容易实现参数校准。

(二)家庭

(25)

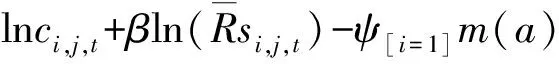

失业风险概率采用上述形式可以同时保证0 低技能工人在制造业和服务业生产部门从事常规性工作,数量分别为L2,m,t、L2,s,t。高技能工人在制造业研发部门从事人工智能技术的研发工作,或在服务业从事管理类工作,数量分别为L1,m,t、L1,s,t。人工智能会替代制造业低技能工人,从而导致失业现象的产生。高技能工人能同时获得劳动收入和资本收入,而低技能工人仅仅能获得劳动收入。本文将劳动力进行异质性处理,是因为人工智能更容易替代低技能工作岗位,同时也是为了和现实相符合。 劳动力通过接受教育获得人力资本,低技能工人接受高中教育之后人力资本存量为h2,t,每个高技能工人接受高等教育后人力资本存量为h1,t。低技能工人工作的时间为l2=1-d,高技能工人工作的时间为l1=1-d-q。总的人力资本存量与劳动力工作时间、每个个体人力资本存量和劳动力数量有关,从而低技能工人总的人力资本存量分别为H2,j,t=l2h2,tL2,j,t,高技能工人总的人力资本存量为H1,j,t=l1h1,tL1,j,t,其中j={m,s},分别表示制造业和服务业。 1.个人。 工人的效用分为成年时期和老年时期,其终生效用函数为: i=1, 2;j=m,s (26) 高技能工人预算约束条件为: (1-τ1-ζ1)l1ω1,j,th1,t=c1,j,t+s1,j,t (27) 其中,τ1为政府对高技能工人收入征税的税率,ζ1为高技能工人投资人力资本所占劳动收入的比例,从而高技能工人人力资本的投资为e1,t=ζ1l1ω1,j,th1,t。 高技能工人追求一生效用最大化,由式(26)和式(27)计算可得: (28) 低技能工人进行消费和储蓄抉择时将面临失业风险的衡量,当低技能工人就业时,其收入来源于企业工资ω2,j,t;当低技能工人失业时,其收入来源于政府的救济金bt。又由于低技能工人面临失业风险的概率为pt,就业的概率为1-pt,从而 (1-pt)[(1-τ2)l2ω2,j,th2,t]+ptbt=c2,j,t+s2,j,t+e2,t (29) 其中,左式为低技能工人的期望收入;τ2为政府对低技能工人收入征税的税率; 低技能工人人力资本的投资为e2,t,e2, t=ζ2{(1-pt)[(1-τ2)l2ω2, j, th2, t]+ptbt},ζ2为低技能工人投资人力资本所占期望收入的比例。 低技能工人追求一生效用最大化,由式(26)和式(29)可得: (30) (31) 2.个人教育抉择。 个人是否选择高等教育成为高技能工人取决于上述两种效用的大小,个人选择成为高技能工人的条件为u1,j,t≥u2,j,t,将式(28)、式(30)和式(31)代入化简可得: m(a)≤(1+β) (32) (33) Acemoglu和Restrepo(2018b)[27]等西方文献研究对象大多为西方发达资本主义国家,主要分析了人工智能对经济增长或劳动力市场的影响,但很少考察政府的作用。本文引入政府部门,是因为中国政府与西方服务型政府不同,中国政府在经济增长中起到的作用很显著,例如中国政府过去多年投资基础设施建设拉动经济高速增长,“稳增长”“保就业”一直是中国政府长期关注的目标。中国政府有很多职能,本文研究中国政府筹集税收,进行转移支付救济失业者或投资人力资本。 大多数研究表明,人工智能会替代大量常规性工作,导致失业风险提高。面对失业,常见的方法有向失业工人发放救济金和再就业培训。发放救济金可以保障失业者的基本生活,同时可以帮助失业者寻找新的工作。再就业培训,指失业者经过技能培训后实现再就业。中国目前的状况是制造业实现智能化生产后,对常规性劳动力需求会逐渐减弱。与此同时,随着物流业和京东等平台型企业的蓬勃发展,中国的服务业规模迅速扩大,将制造业多余的劳动力转移到服务业是当下中国解决失业的一条合适路径。 除了上述两种方法外,鉴于中国对高技能劳动力需求规模的扩大,政府在教育措施方面可以进行相应调整以适应未来发展需求,例如扩大本科生和研究生招生规模,对招生专业及人数进行相应调整等。 政府的税收来源于三部分:对高技能工人征税、对低技能工人征税、对资本征税。假设政府对高技能工人劳动收入征收的税率为τ1,对低技能工人劳动收入征收的税率为τ2,对资本收入征收的税率为τ3,从而政府t期的税收Gt为: Gt=τ1(ω1,m,tH1,m,t+ω1,s,tH1,s,t)+τ2(ω2,m,tH2,m,t +ω2,s,tH2,s,t)+τ3(Rm,tKm,t+Rs,tKs,t) (34) 政府将筹集的税收用于两种用途:对失业者发放救济金和进行教育投资。中国目前的背景是由于人工智能的替代作用,制造业劳动力逐渐多余,服务业对劳动力需求在增加,但由于制造业低技能工人未必能适应服务业工作岗位需求,所以存在结构性失业的风险,因此,本文仅考虑制造业失业的情形。 为了和现实相符合,假设救济金bt与制造业低技能工人工资成正比, bt=ψω2, m, t (35) 其中,比例系数ψ∈(0,1)。比例系数小于1的原因是,如果救济金大于工人工资,则参与工作的工人将没有动力工作,也选择失业领取救济金。政府支出的所有救济金为Bt=btUt。 政府支付救济金后,将剩余的资金全部用于教育投资,提升在职工人的人力资本存量,从而教育投资Et为: Et=Gt-Bt (36) 假设政府构建了公共教育体系,每个个体接受高中教育将花费政府d2,t成本,接受高等教育将花费政府ft成本,从而高技能工人将花费政府的成本为d1,t=d2,t+ft。政府将教育资金Et中的μ部分投资于高中教育,1-μ部分投资于高等教育,从而 μEt=d2,t(L1,m,t+L2,m,t+L1,s,t+L2,s,t) (37) (1-μ)Et=ft(L1,m,t+L1,s,t) (38) 劳动力的技能水平,既受政府提供的公共教育的影响,也与个人提升技能水平的投资正相关。政府投资于教育,有利于教育行业的发展,提升教育的质量,例如专注于人力资源培训的促进会,大学开设的各种在职教育,政府部门组织面向企业员工的各种讲座等。制造业和服务业工人通过政府的投资获得再培训的机会,提升了人力资本存量。个人为了满足自身发展的需要,会通过培训提升自己的技能水平,例如在线教育等等。从而人力资本存量的变动方程为: i=1, 2;j=m,s (39) 其中,δ1、δ2分别为高技能工人和低技能工人人力资本的折旧率,γ1、γ2分别为政府投资于高技能工人和低技能工人人力资本的边际效应,1-γ1、1-γ2分别为高技能和低技能工人投资于人力资本的边际效应,a1、a2分别为投资于高技能工人和低技能工人人力资本的技术参数。 当模型达到均衡时,劳动力市场出清,即高技能工人和低技能工人的劳动供给总量等于服务业和制造业的劳动需求量,从而Lt=L1,m,t+L1,s,t+L2,m,t+L2,s,t+Ut;最终品市场出清,即最终品用于高技能低技能工人消费、救济失业者、智能资本再投资和高技能低技能工人人力资本再投资,从而Yt=C1,m,t+C1,s,t+C2,m,t+C2,s,t+Bt+Im,t+Is,t+Et。模型达到均衡时,高技能工人效用实现了最大化、企业利润实现了最大化。由于模型过于复杂,人工智能技术的变化是Logistic函数,难以求出解析解,因此本文主要通过数值模拟分析公共政策对失业的影响。 借鉴陈彦斌等(2019)[12]的做法,本文选取模拟的时间为2016—2035年,每一期为一年。选取2016年,是为了结合中国2016—2018年实际经济数据进行拟合。和陈彦斌等(2019)[12]不同的是,本文关注的核心变量是体现人工智能替代劳动力工作任务的变量It和表示人工智能创造新工作任务的变量Nt。和陈彦斌等(2019)[12]的研究方法类似,本文用Logistic函数表示It、Nt的演化过程。 人口方面,本文不考虑人口老龄化,故假设人口增长率n=0。根据《中国统计年鉴2017》,以九年义务教育为界限划分为低技能和高技能工人,比例大约为1∶2,2016年制造业人口约为2.2亿,服务业人口约为3.4亿,故推算出L1,m,t=0.7×108,L2,m,t+Ut=1.5×108,L1,s,t=1.1×108,L2,s,t=2.3×108。根据中国统计年鉴教育经费家庭投资估算,ζ1=0.2,ζ2=0.1。根据郭凯明(2019)[23],智能资本和低技能劳动力的替代弹性为εm=1.5,服务业中传统物质资本与低技能劳动力的替代弹性为εs=0.95。制造业和服务业产品互补,故假设ε=0.9。根据《中国统计年鉴2017》数据,2016年制造业社会产值为296 236亿元,服务业社会产值为384 220.5亿元,故假设γ=0.44。再根据郭凯明(2019)[23],λ取值为0.5。根据张车伟和赵文(2020)[28],2016年中国劳动收入份额约为45.97%,由此推算出αm=0.85,αs=0.85。个人消费方面,根据郭凯明(2019)[23],本文假设时间偏好率β=0.96。 人力资本方面,本文不考虑养老问题。虽然我国人口寿命大致为75岁左右,但是65岁即退休,0~5岁处于幼童时代,从而个人处于人力资本积累和工作的时间仅为60年。本文将个人一生的时间单位化为1,并将12年高中教育作为基准状态。因此,12年高中教育的时间转化为d=12/60=1/5。劳动力再经过高等教育成为高技能者,故本文假设q=4/60=1/15。从而低技能工人工作的时间为l2=1-d=4/5。借鉴Lucas(1988)[29],假设政府投资教育对高技能和低技能工人人力资本的边际效应相同,即γ1=γ2=0.5,为简化起见,假设资金被平均分配给制造业和服务业高技能和低技能工人,即a1=a2=1/4。 智能资本折旧率方面,借鉴郭凯明(2019)[23],δk=0.05。假设人力资本折旧率δ1=δ2=0,原因是后续实验要考虑没有人力资本投资和有人力资本投资两种情况,假设人力资本折旧率为0可以更方便进行数值模拟。借鉴郭凯明(2019)[23],本文将人工智能理解成资本偏向性技术,故人工智能对资本生产效率的边际效应大于对劳动力生产效率的边际效应,同时根据生活经验,人工智能对高技能工人生产效率的边际效应大于低技能工人,再根据劳动收入份额和增长率进行校准得到mk=1,m1=0.8,m2=0.6,ms=0.5。征税方面,借鉴陈彦斌(2019)[12],假设τ1=0.05,τ2=0.05,τ3=0.01。 表1 人工智能替代劳动力工作任务相关参数校准结果 对于剩下的参数,借鉴陈彦斌等(2019)[12],g0=0.025。借鉴Acemoglu和Restrepo(2018a)[6],N0=1.0,I0=0.3。此时总的工作区间初始值为[0,1],智能资本的工作区间为[0,0.3],劳动力工作区间为(0.3,1],这样便于后续计算和模拟。再根据国家统计局公布的2016年失业率4.02%,代入式(24)可得a=0.028。中国各地救济金比例并不一致,为保障失业者基本生活,救济金一般为当地平均工资的20%左右,故假设ψ=0.2。 根据上述参数模拟得到的2016—2018年经济增长率分别为7.55%、6.85%和6.43%,与现实2016—2018年经济增长率6.7%、6.8%和6.6%比较接近。劳动收入份额方面,模拟得到的2016—2018年数值分别为47.49%、46.22%和45.94%,根据张车伟和赵文(2020)[28],2016—2018年中国劳动收入份额分别为45.97%,47.26%和47.80%,模拟值和真实值比较接近。另外本模型采用的人口数据与2016年人口数据相符。可见,本模型模拟得到的数据和现实比较相符,能较好地拟合中国的现实经济状况。 本文构建包含人工智能和人力资本的动态一般均衡模型,主要关注政府应对失业问题采取公共政策的效应,本文关注的公共政策有:政府直接救济失业者、培训失业者实现再就业和投资高等教育,增加高技能工人比例。其中政府直接救济失业者和培训失业者再就业属于事后干预,而进行教育扩招属于事前干预。对失业者进行救济可以保障失业者的基本生活,让失业者有更多时间寻找新的工作;对失业者培训实现再就业则可以实现政府高质量就业的目标;进行教育扩招则可以提高高技能工人的比例,重塑劳动力素质,改变目前中国结构性失业的现状,让劳动力市场能更好地适应人工智能的发展。需要指出的是本文关注的主要是结构性失业问题,即人工智能替代制造业中低技能工人的工作岗位,培训后再就业指的是对制造业失业者培训,使之获得相应技能后在服务业实现再就业。 为了探究公共政策的效应,本文设置了多组实验进行数值模拟(如表2所示)。其中:实验1是为了探究政府对失业者进行直接救济的政策效应;实验2则可以评估政府采取培训再就业的政策效应;实验3是为了探究政府预判到未来失业的可能性,投资高等教育提高高技能工人比例的政策效应。本部分将无公共政策设置为基准状态,其他三种公共政策与之进行对比考察公共政策的效应。 表2 数值模拟实验的设定 当政府选择直接救济失业者时,实验结果如图2所示。当人工智能替代的劳动力工作任务由5%逐渐上升到10%、15%时,2035年社会总产出分别为1.26×1010、1.40×1010、1.5×1010,制造业和服务业产出同时随着人工智能的发展而提高。由此可见,人工智能的发展可以克服失业带来的不利影响,能促进经济持续发展。但人工智能的发展会导致失业率攀升,随着失业工人的增加,政府救济失业工人的财政负担会逐渐增加。当人工智能替代的劳动力工作任务由5%逐渐上升到10%、15%时,到2035年救济金占政府财政支出的比例由14.11%上升为15.27%、16.68%。 图2 人工智能失业背景下政府救济失业者对经济的影响 当政府选择将原本用于救济失业者的资金用于培训失业者,帮助其获得相应技能,实现在服务业再就业时,实验结果如图3所示。当人工智能替代的劳动力工作任务由5%逐渐上升到10%、15%时,2035年社会总产出分别为1.42×1010、1.62×1010、1.81×1010,制造业和服务业产出同样呈现逐渐提高的趋势。同时,当人工智能替代的劳动力工作任务由5%逐渐上升到10%、15%时,政府对失业者进行就业再培训所花费的资金到2035年逐渐由4.33%下降为4.20%、4.03%。原因是当失业者再就业后,不再需要政府进一步救济,同时再就业者提高了社会总产出,缓解了政府财政压力。 当政府提前预估到未来可能的失业时,政府可选择投资高等教育,提高高技能工人的比例,实验结果如图4所示。投资高等教育的依据是人工智能的发展会增加对高技能工人的需求。当人工智能替代的劳动力工作任务由5%逐渐上升到10%、15%时,2035年社会总产出分别为1.47×1010、1.65×1010、1.85×1010,制造业和服务业产出同样呈现逐渐提高的趋势。同时,当人工智能替代的劳动力工作任务由5%逐渐上升到10%、15%时,政府进行教育扩招所花费的资金到2035年逐渐由4.25%下降为4.17%、3.96%。原因是投资高等教育可以满足人工智能发展对高技能工人的需求,同时减少了失业率,有利于社会总产出的提高。 图3 人工智能失业背景下政府培训失业者再就业对经济的影响 图4 人工智能失业背景下政府投资高等教育对经济的影响 为了进一步评估三种公共政策的政策效应,本文列举了到2035年,人工智能替代5%工作岗位时经济增长率和劳动收入份额的变化(人工智能替代10%和15%工作岗位具有类似的结果),其中无公共政策为基准状态,结果如表3所示。三种公共政策下,经济均实现了U型增长,说明面对失业政府的宏观调控是有效的。2035年无公共政策、直接救济、培训再就业和投资高等教育下经济增长率分别为6.31%,6.22%、6.89%和6.96%。这说明:(1)直接救济会导致经济增长率下滑。原因是直接救济的财政支出来自对劳动者和资本收入的税收,征税会影响劳动者的积极性,会导致经济增长率下滑。(2)培训再就业和投资高等教育的政策下,劳动收入份额均高于直接救济。培训再就业提升的是低技能工人的人力资本,投资高等教育提升的是高技能工人的人力资本,说明投资人力资本可以有效应对失业问题。 随着人工智能的发展,劳动收入份额将呈现逐年下滑的趋势。原因是智能资本对劳动力存在替代的作用,同时本文仅假设人工智能替代劳动力的工作岗位,没有考虑人工智能创造新的任务,资本的生产效率高于劳动力,从而导致劳动收入份额下降的局面。到2035年,当人工智能替代5%工作岗位时,无公共政策、直接救济、培训后再就业和投资高等教育三种公共政策下劳动收入份额分别为43.05%、42.94%、43.80%和44.83%。由此可见:(1)直接救济会影响经济效率,导致劳动收入份额下降;(2)培训后再就业和投资高等教育均可以有效延缓劳动收入份额下降的局面。 表3 三种公共政策经济增长率和劳动收入份额对比 为了评估三种公共政策对社会总福利的影响,本文列举了到2035年,人工智能替代5%工作岗位时社会总福利的变化(人工智能替代10%和15%工作岗位具有类似的结果),其中无公共政策为基准状态。社会总福利指的是全体社会劳动者总效用的加总,能衡量整个社会的幸福感。通过表4可以发现,到2035年,当人工智能替代5%工作岗位时,无公共政策、直接救济、培训后再就业和投资高等教育三种公共政策下社会总福利分别为3.52×1011、3.45×1011、4.09×1011、4.12×1011。 表4 三种公共政策社会总福利对比 一方面,直接救济会导致社会总福利减少,原因是直接救济会导致劳动者收入减少,影响总体经济效率,导致社会总产出下滑,影响社会总福利。在公共政策理论与实践中,直接补贴这种社会福利政策与劳动者的工作积极性存在一定程度的取舍,直接补贴可能会让人们变得更不愿意工作,这也与本文的福利分析结论一致。 另一方面,培训后再就业和投资高等教育公共政策下,社会总福利均高于直接救济。这意味着投资工人的人力资本,可以提高生产效率,增加社会总产出,进而达到提高社会总福利的目的。因此,“授人以鱼不如授人以渔”,让人们掌握工作技能,提升人力资本水平从全社会的角度来讲是一种更好的措施。 人工智能的发展会替代制造业大量常规性工作岗位,导致中短期结构性失业的现象。本文构建包含人工智能和人力资本的动态一般均衡模型,模型中同时包含制造业和服务业,劳动力在两部门中区分为高技能和低技能工人,并假设失业来源于制造业中人工智能驱动的自动化替代低技能工作岗位。面对人工智能可能造成的失业风险,本文探究了三种应对失业风险的公共政策效应,即对失业者直接救济、对失业者培训后在服务业再就业和投资高等教育。 研究结果表明,对失业者直接救济将增加政府的财政支出,与无公共政策相比,直接救济将导致经济增长率、劳动收入份额和社会总福利下降。原因是直接救济的资金来源于其他劳动者的收入,为救济失业者需要对劳动收入和资本收入征税,这将导致经济效率下滑。对失业者培训再就业和投资高等教育的公共政策效应均将优于直接救济,不仅能提高经济增长率、延缓劳动收入份额下降,而且能提高社会总福利。说明未来随着人工智能技术的提高,对人的综合素质能力要求也将提高,投资人力资本可以有效应对人工智能带来的冲击。 结合上述研究结论,本文给出如下政策启示:第一,对失业者进行直接救济的必要性。未来人工智能的发展使得社会存在大面积失业的风险,失业者从制造业岗位被自动化替代,短时间内可能并不具备服务业的技能,因此对失业者进行短时间救济是必要的。救济失业者可以保障失业基本生活,同时可以让他们有更多的时间参加技能培训、寻找新的工作。需要指出的是,对失业者进行救济属于短时间的公共政策,救济金不易过高。因为如果对失业者进行长时间救济,会加重政府财政负担,同时会导致失业率的进一步攀升。如果救济金过高,会导致一部分就业者也选择失业,不利于社会经济持续健康的发展。第二,对失业者培训后再就业有利于稳就业,实现社会高质量就业和经济高质量发展的目标。培训后再就业可以降低失业率,实现稳就业的目标。同时失业者经过再培训获得了新的技能,提升了人力资本存量,有利于实现高质量就业的目标。失业者在服务业实现再就业有利于服务业生产规模的扩大,由于服务业中高技能工人和低技能互补,服务业低技能工人数量增加会提高对服务业高技能工人的需求,进一步推动服务业发展。制造业中使用人工智能替代了大量常规性工作岗位,帮助企业降低生产成本,同时提高了企业的生产效率,有利于制造业生产规模的扩大。由此可见,培训后再就业可以同时促进制造业和服务业生产规模的扩大,有利于社会实现高质量发展的目标。第三,投资高等教育可以提高高技能劳动力的比例,有利于重塑劳动力市场,以适应未来人工智能的发展。根据现有研究文献,人工智能的发展会降低对低技能劳动力的需求,增加对高技能劳动力的比例。如果政府投资高等教育,则可以在未来提高高技能劳动力的比例。高技能劳动力比例的提高,可以减少失业率,同时高技能劳动力比例的提高可以促进人工智能研发水平的提升,促进人工智能的进一步发展。当人工智能技术水平提高后,又可以促进制造业和服务业的发展,提高社会总产出。 未来值得进一步研究的内容如下:第一,本文没有细致讨论再培训和教育扩招的费用,只是简单地将救济金总额转化为再培训和教育扩招的费用,这样便于进行对比,未来可以针对培训内容和费用进行更细致的研究。第二,本文人工智能仅考虑了自动化对劳动力工作任务的替代,并没有考虑新生任务对失业的影响,未来可以进一步研究新生任务对劳动力的技能需求变化及其对失业的影响。第三,本文采取Logistic函数表示人工智能的演化过程,属于外生化处理,未来可以对人工智能技术的发展进行全内生化处理,考察高技能工人比例的提升对人工智能发展的影响。凡此种种,均可以作为下一步研究内容。

(三)政府部门

(四)模型均衡系统

四、参数校准

(一)模型外参数校准

(二)模型内参数校准

(三)模型的适用性分析

五、数值模拟

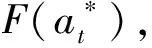

(一)政府对失业者进行直接救济的政策效应

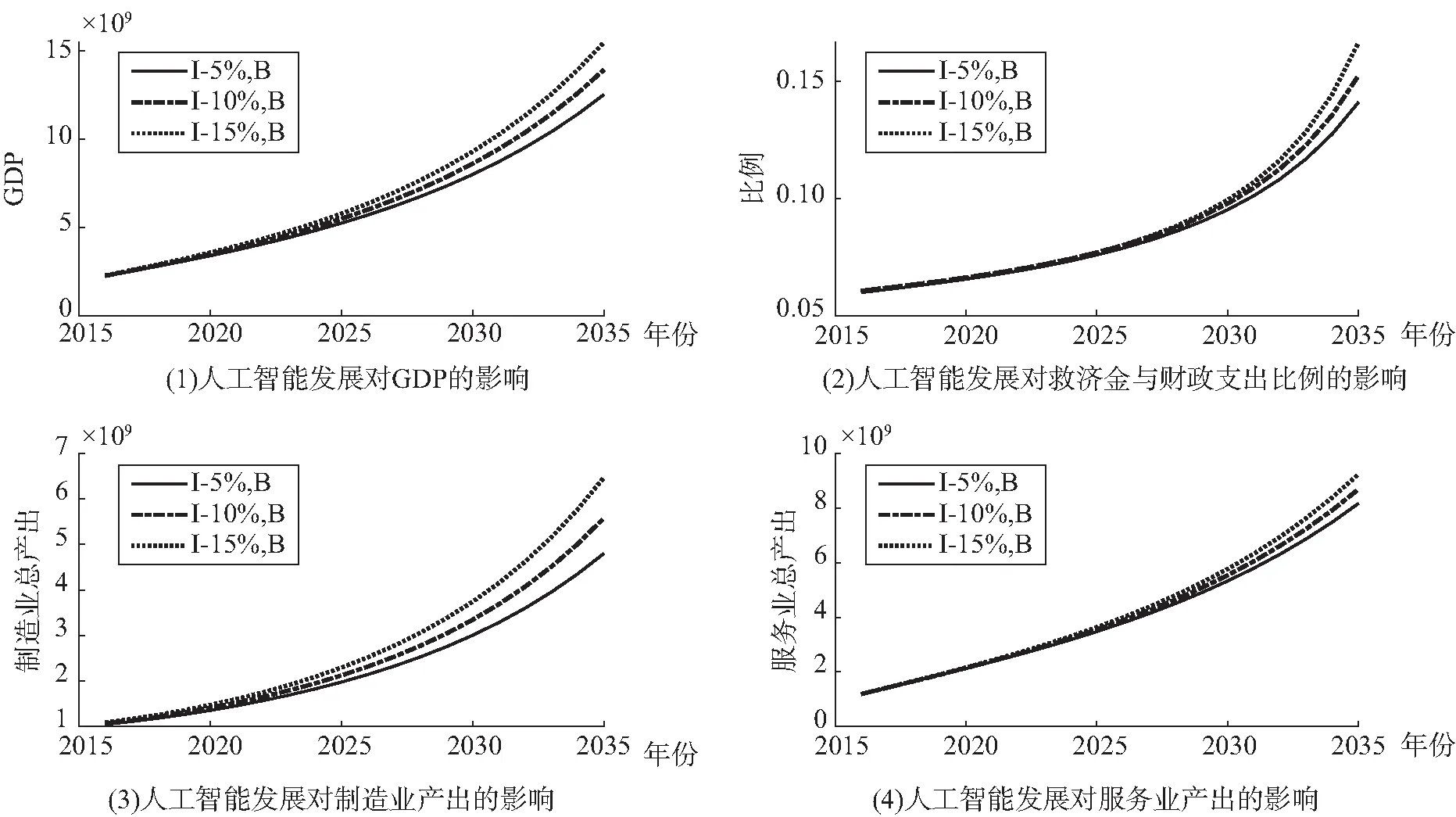

(二)政府对失业者培训再就业的政策效应

(三)政府投资高等教育的政策效应

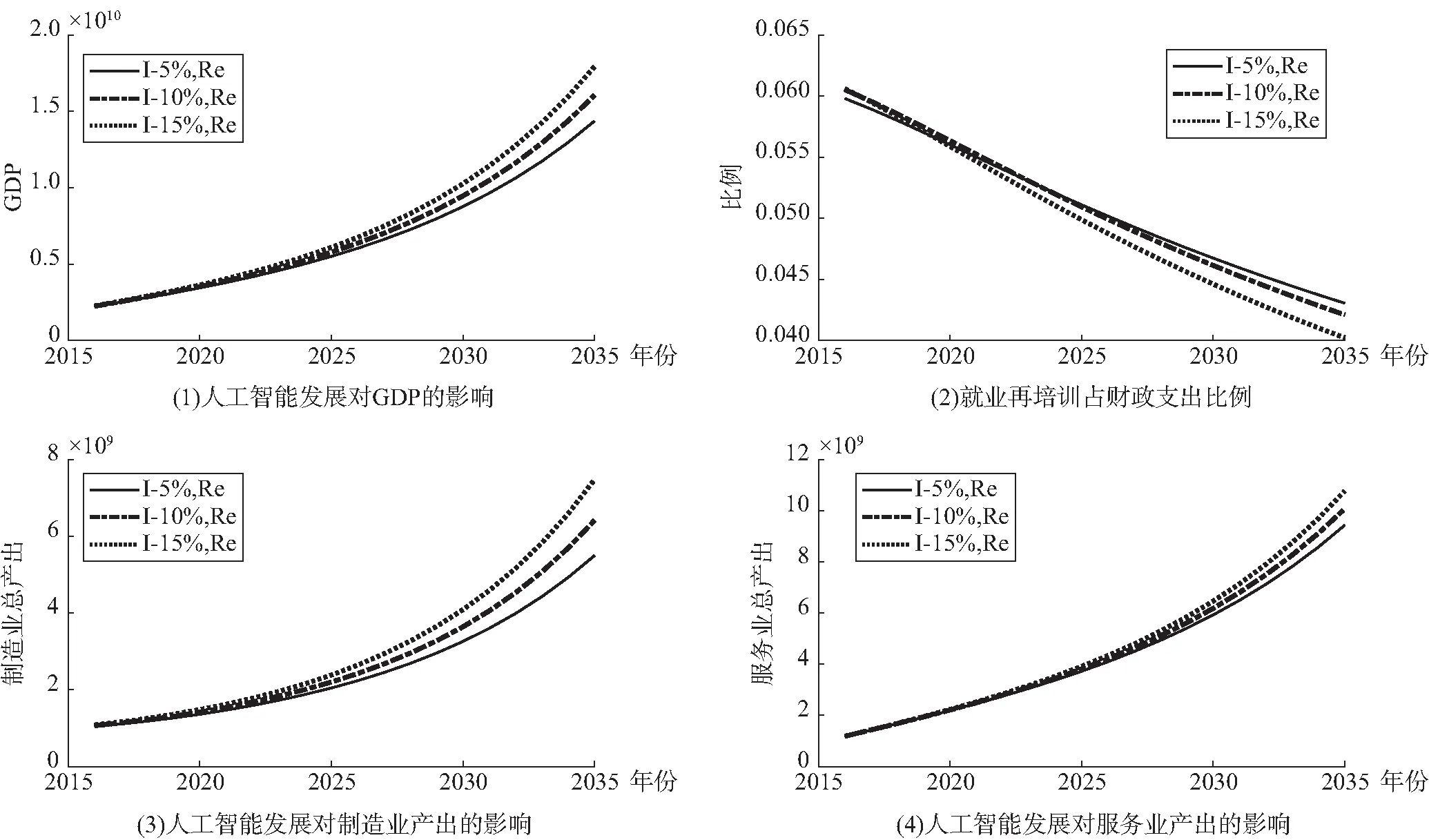

(四)三种政策的进一步对比

六、结论