植入型心律转复除颤器患者体验的Meta 整合

2022-10-18孙亚君王忠祥殷月李佳克王培席张红梅

孙亚君,王忠祥,殷月,李佳克,王培席,张红梅

(1.河南大学 护理与健康学院,河南 开封 475000;2.浙江大学医学院附属第一医院 急诊科,浙江 杭州 310015;3.河南省人民医院 护理部,河南 郑州 450000)

植入型心律转复除颤器(implantable cardioverter-defibrillator,ICD)是防治心源性猝死最为有效的治疗手段[1],其挽救患者生命的同时,放电体验使患者产生诸多心理问题[2],甚至影响患者治疗依从性[3]。 疾病管理是治疗过程的重要环节[4],因此深入了解植入型心律转复除颤器患者的患病体验尤为重要。 Manuel 等[5]和Pike 等[6]分别以质性研究系统评价方法探讨了患者术后的生活经历, 为医务人员理解此类患者疾病体验提供了最佳证据。但上述研究收集的是1990—2018年的英文文献,且以西方国家为主,患者体验受到经济水平、文化背景等因素影响,而我国尚未见此类人群相关报道。 故本研究采用Meta 整合法,对国内外检索时限为建库至2021 年12 月5 日关于植入型心律转复除颤器患者体验相关质性研究加以整合, 深度阐述此类患者的真实体验,为针对性干预研究提供依据。

1 资料与方法

1.1 文献纳入及排除标准 纳入标准:(1)研究对象,植入型心律转复除颤器患者;(2)感兴趣的现象,患者体验;(3)情景,治疗及康复全过程;(4)研究类型,所有类型的质性研究,若文章中纳入家庭成员体验,则只提取植入者表述内容。 排除标准:(1)非中英文;(2)重复发表;(3)无法获取全文;(4)混合研究;(5)方法学质量评价较差。

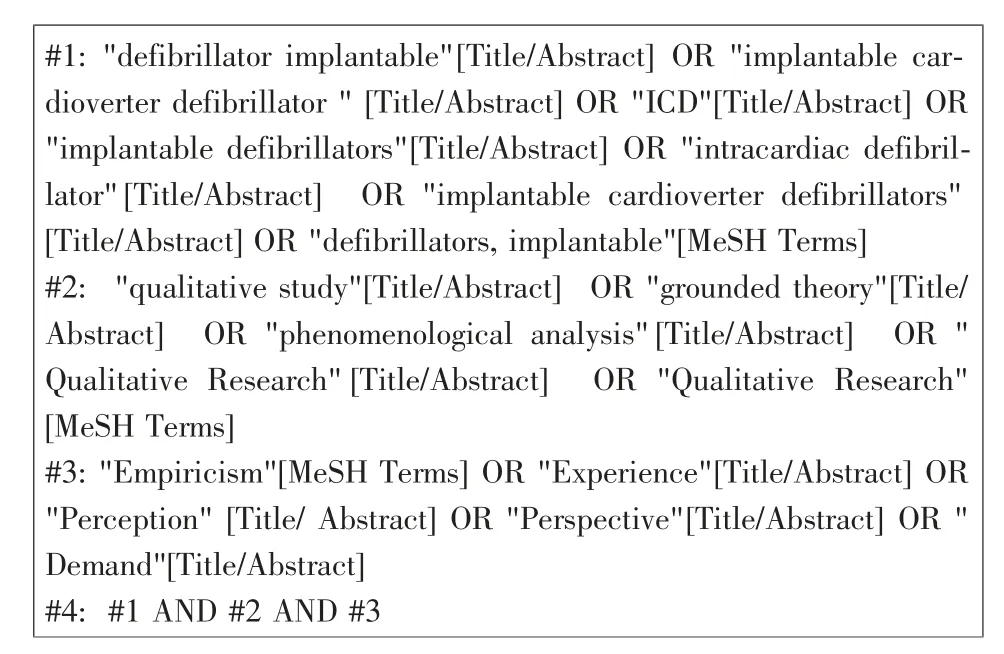

1.2 检索策略 检索中国知网、万方、维普、中国生物 医 学 数 据 库、PubMed、Embase、The Cochrane Library、CINAHL、PsycINFO、Scopus、Web of Science关于植入型心律转复除颤器患者体验的定性研究,检索时限为建库至2021 年12 月5 日。中文检索词:“除颤器,植入型”、“体验”、“质性研究”等;英文以PubMed 为例,具体检索策略见图1。

图1 PubMed 检索策略

1.3 文献筛选及资料提取 2 名研究者分别进行检索、剔重、复筛及资料提取,异议内容请第3 名研究者评判。 资料提取内容包括:作者、发表年份、国家、研究方法、研究对象、感兴趣的现象及主要结果。

1.4 纳入研究的方法学质量评价 2 名研究者分别按照澳大利亚循证卫生保健中心质性研究质量评价标准(2016 年)[7]进行文献质量评价。双人核对,争议内容交第3 方评判。

1.5 Meta 整合方法 采用三阶段整合方法对文献结果加以整合[8]。 首先,对文本内容编码;其次,采用树形结构,将含义相近或相同结果归纳;对树状结构归纳整合。

2 结果

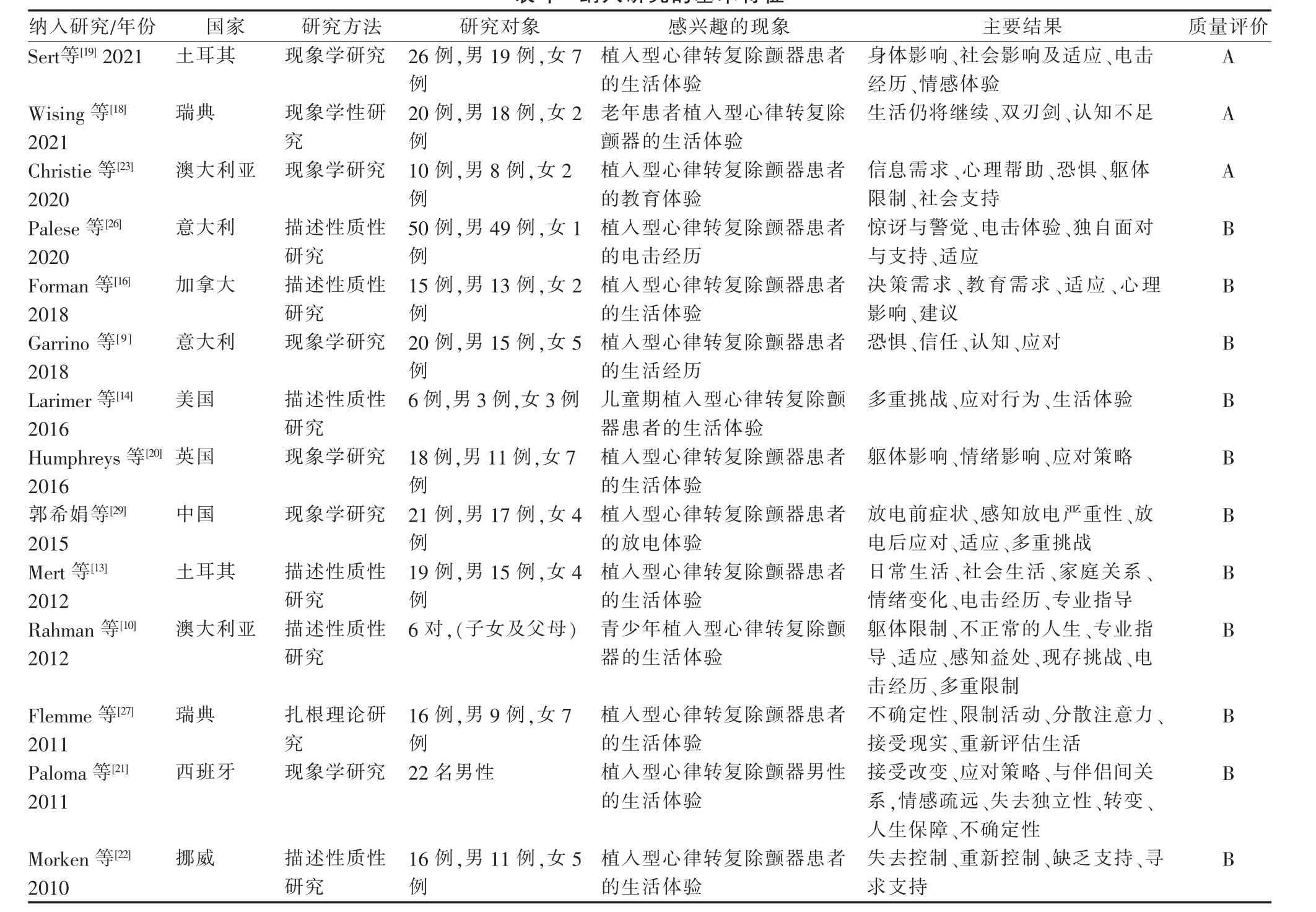

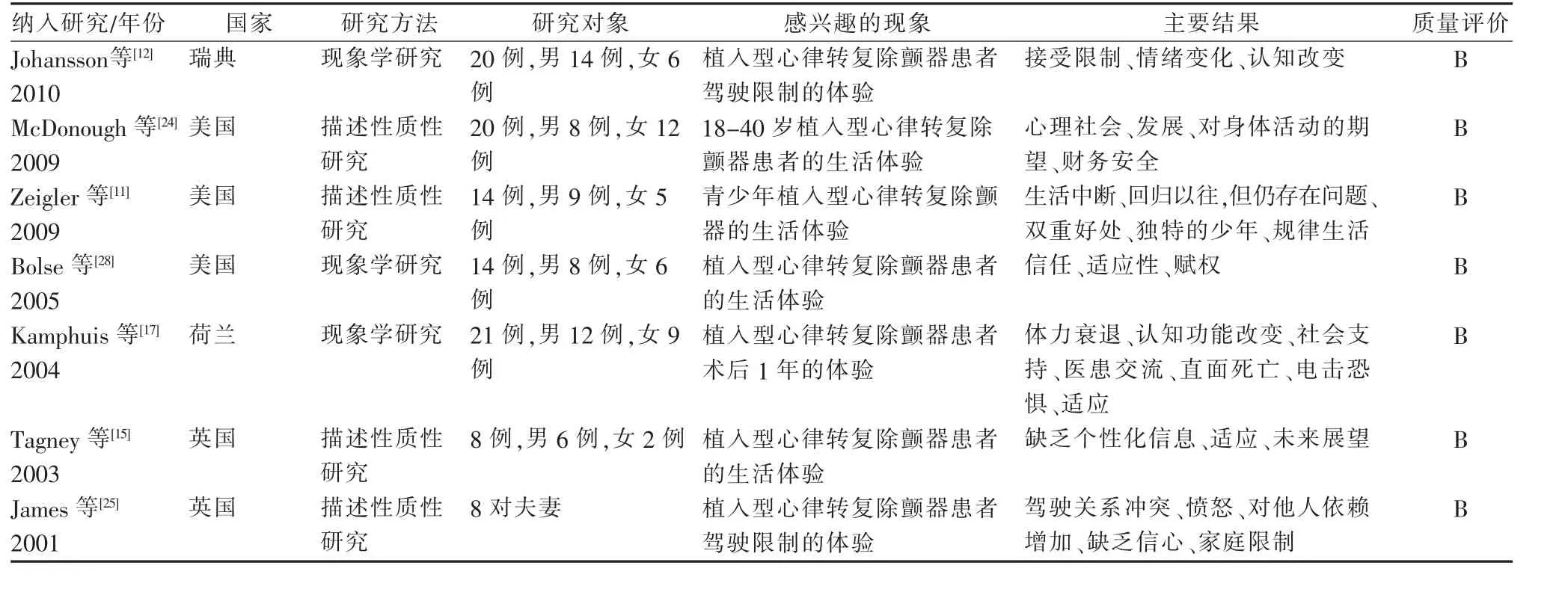

2.1 文献检索结果 最初检索492 篇文献,最终剩余21 篇[9-29]。 包括10 篇描述性研究[10,11,13-16,22,24-26],1篇扎根理论[27],10 篇现象学研究[9,12,17-21,23,28,29]。

2.2 纳入文献的基本特征和质量评价结果 依据质性研究质量评价标准(2016 年)对文献进行评价。最终,A 级3 篇[18,19,23],B 级18 篇[9-17,20-22,24-29],文献基本特征见表1。

表1 纳入研究的基本特征

续表1

2.3 Meta 整合结果 整合结果1:设备植入带来的身心变化及生死边缘的放电体验;包括躯体机能改变、社会生活受限、生死边缘的放电体验及复杂的情感体验4 个类别;整合结果2:康复期进行自我调整,接受并适应设备;包括自我调整、接受并感知设备益处、 回归正常生活3 个类别;整合结果3:与设备共存中面临多重挑战,寻求外界支持与帮助;包括多重挑战、寻求外界支持2 个类别。

2.3.1 整合结果1: 设备植入带来的身心变化及生死边缘的放电体验

2.3.1.1 类别1:躯体机能改变 术后患者短期内仍存在身体不适(“第1 个月,浑身青一块紫一块,瘀伤使我动弹不得,真的很疼”[23]),设备外形及手术瘢痕在体表清晰可见,患者害怕引起异样眼光,试图掩饰外形改变(“在海滩上的时候,不知道他们会不会害怕或怀疑我胸前隆起的部位”[14])。

2.3.1.2 类别2:社会生活受限 设备对患者日常及社会生活造成影响[27]。 植入部位影响女性穿衣习惯(“我不能穿文胸,它的部位让我感受到疼痛”[23]),男性更多受驾驶限制影响[25]。 青少年患者更容易受到行为限制的影响(“我被告知不能剧烈运动,这真的影响我,每个人的童年都应该是在嬉戏中度过的,但我不能”[10])。

2.3.1.3 类别3:生死边缘的放电体验 部分患者放电前自觉有躯体症状[10], 放电经历让人印象深刻(“它是一种由内向外的巨响,一直停留在我耳边”[26]),亦有患者并未发现任何异常。放电后,患者采取应对措施(“立马停下,无论到哪都是‘啪’坐那...之后再想办法”[29])。

2.3.1.4 类别4:复杂的情感体验 放电体验使患者

产生复杂情感体验[26],甚至愤怒情绪[13]。 部分患者担心设备的有效性[13],对放电前征兆缺乏认知,诱发患者对未来生活的不确定性(“糖尿病人可以测量血糖或当他们感到低血糖, 可以吃东西, 但我没有征兆”[22])。

2.3.2 整合结果2:康复期进行自我调整,接受并适应设备

2.3.2.1 类别1: 自我调整 为避免设备放电,患者调整工作类型[9],意识到负性情绪的消极作用,患者改变不良心态(“我曾经很抑郁,但我意识到这并没有帮助我,只会妨碍我”[14]),并纠正生活方式[9]。

2.3.2.2 类别2:接受并感知设备益处 患者逐渐接受设备存在(“我一点也不掩饰,这是我的一部分,他们问那个肿块是什么,我说摸摸”[14]),并感知设备益处(这个机器给我带来不少痛苦,但它确实给我保了好几次命.所以我还得谢谢它”[29])。

2.3.2.3 类别3:回归正常生活 患者逐渐回归正常生活[25],老年人容易更容易接受设备的存在(“没问题... 这些都是人随着年龄增长而患上的疾病,因为你已经老了”[18])。 但仍有部分患者试图隐藏情绪(“我把所有的情绪都留给自己,我不想让她担心”[20])。

2.3.3 整合结果3:与设备共存中面临多重挑战,寻求外界支持与帮助

2.3.3.1 类别1: 多重挑战 术后患者面临更换电池,昂贵费用导致经济压力[29],电生理心脏病多具有遗传性,部分患者担心疾病遗传给孩子(“我有2 个孩子, 其中一个有可能会得这种病, 这让我非常苦恼”[24]),希望得到专业人员的指导[29]。

2.3.3.2 类别2:寻求外界支持 患者出院时渴望康复指导、性生活教育[16]及必要的急救技能[13]。 部分患者希望得到家人陪伴[19]。 独居患者希望通过同伴交流获取疾病信息(“就像在线论坛之类的,我们可以彼此交谈,了解更多关于它的事情…我可以和别人分享,它没有你想的那么可怕”[23])。

3 讨论

3.1 植入型心律转复除颤器患者存在诸多心理社会问题 患者在疾病治疗及康复过程中承担较大的身心及社会压力, 痛苦的放电经历及对未来的迷茫使患者产生复杂的情感体验。 手术瘢痕及植入部位对个体外在形象、穿衣习惯、行为方式及家庭关系等方面造成影响,术后患者住院时间短,对疾病缺乏清晰认知, 且出院时无法预测可能出现的心脏问题,痛苦的放电体验、放电恐惧、担心设备有效性及后期面临电池衰竭等问题, 加重患者对未来的不确定性。 为避免放电造成不适,患者减少甚至停止任何可能导致心脏受到威胁的行为。因此, 医护人员有必要为患者制定个体化教育及疾病管理方案,及时、动态地评估患者身心状态,引导其正确认识植入型心律转复除颤器, 采取措施减少非必要放电。

3.2 植入型心律转复除颤器患者康复期设备接受度存在个体差异 患者逐渐自我调整, 接受并感知设备存在, 回归正常生活。 室性心律失常可反复发作,危及患者生命,患者在经历心脏事件后,更能感知设备是挽救生命的保障, 放电时的痛苦经历及对死亡的恐惧心理,迫使其在疾病治疗及管理中,总结经验,形成良好的疾病管理策略,增强自身安全感。此外,研究发现老年患者更容易感知设备益处,这可能与老年人常将疾病视为“正常的老化过程”,设备植入可减轻改善躯体症状,延长寿命有关。部分中青年及青少年患者无法适应设备共存, 这可能与疾病导致其社会角色及独立性受到挑战有关。因此,医护人员应重视设备接受程度的个体差异, 必要时采取措施引导患者积极寻求新的生命意义, 促进疾病的心理社会适应。

3.3 植入型心律转复除颤器患者需要外界支持与帮助 术后患者存在认知不足、行为受限、缺乏专业交流等问题,需要外界支持与帮助。 强烈的求生欲望使患者面临电池衰竭时更乐意及时更换,但痛苦的放电体验及工作受限加重患者经济压力,此外,部分患者术后随访不便,电生理疾病可存在遗传倾向, 专业人员的健康指导及延续性医疗服务可增强患者健康管理行为及治疗依从性。 活动受限及驾驶限制导致患者对亲属依赖性增强,亲人的陪伴交流、共同管理疾病可增强患者康复过程中的积极体验。 生活限制与独居导致患者社会疏离,同伴交流中可增强患者归属感,利于增加疾病认知,树立战胜疾病的信心。 因此,医护人员应完善延续性护理程序,鼓励家庭成员参与,可定期开展病友交流活动,提高患者健康管理能力及安全感。

3.4 本研究的局限性及展望 本研究通过对21篇质性研究进行整合, 结果表明植入型心律转复除颤器患者在患病过程中存在较多问题及心理社会需求, 需引起医护人员的重视。 受多重因素影响,本研究存在一定局限性。 首先,本研究仅纳入中英文文献,未包含尚未发表的文献,且质量评价受研究者的主观影响, 存在一定程度的偏绮。 此外,本研究纳入中文文献较少,建议今后研究者可结合我国的文化背景,更深入进行探讨,如植入型心律转复除颤器患者不同时间点的心理社会需求开展纵向调查等。 总之,以此类患病体验为基础,结合国内外先进经验和成果, 逐步完善延续性医疗护理制度,开展针对性干预措施,实现疾病心理社会适应。