公路滑坡的防治设计要点及工程实例

2022-10-17杨斌

杨斌

(韶关市翔宏公路勘察设计有限公司,广东韶关 512023)

0 引言

大雨或暴雨容易引发山体滑坡,公路滑坡不仅会破坏桥涵隧道等结构物、中断交通运输、影响国计民生,甚至会造成行车事故和人员伤亡,对国家和人民的生命财产造成巨大损失。因此,对滑坡进行详细的勘察,找出滑坡原因,在治理方案设计过程中采用科学的方法,考虑多方面的因素,采取恰当的措施确保边坡稳定。

1 公路滑坡的类型及成因

1.1 公路滑坡的类型

公路滑坡可根据滑坡的物质组成、性质、特征、滑动形式、滑坡体积、滑动面埋藏深度、发生时间等进行分类。根据滑坡体的主要物质组成可以分为土质滑坡与岩质滑坡;根据滑坡体积可分为小型滑坡、中型滑坡、大型滑坡、巨型滑坡;根据滑动面埋藏深度可分为浅层滑坡、中层滑坡、厚层滑坡;根据滑动力学特征,可分为推移式滑坡、牵引式滑坡;根据发生时间可分为新滑坡、旧滑坡和古滑坡。

1.2 公路滑坡的成因

公路滑坡是众多内外因素综合作用的结果,其内在影响因素包括地质构造、地形地貌特征、岩土物理力学性质,外在因素包括气象水文条件、工程建设、人类挖采活动等。

2 公路滑坡常用防治措施

2.1 清除滑坡体

对一些体积较小的工程滑坡,可清除滑体,从而有效避免设置抗滑桩等大型工程,提高工程的经济性指标。但滑体的清除应保证不对后方坡体产生牵引,以防引发后方土体失稳滑坡。

2.2 排水工程设计

水是诱发滑坡最主要的因素之一,因此在地表水、地下水丰富的情况下,排水工程可以提高坡体的强度,减少下滑力,进而提高边坡稳定性,防治效果显著。地表排水设计应根据滑坡现场情况,采用截水沟、排水沟等形式,地下水应根据滑坡现场的水文地质条件,选用渗沟、暗沟、仰斜式排水孔或排水隧洞等排水措施。

2.3 重力式抗滑挡土墙

重力式抗滑挡土墙可用于基岩埋藏浅、滑动面浅,滑力不大的中小型滑坡。当滑坡规模较大,采用重力式挡土墙作为支挡结构时,应与排水、减载、护坡、锚固等措施相结合,当滑坡长度大且厚度小时,可沿滑坡主滑方向设置多级挡墙。

2.4 抗滑桩

抗滑桩主要适用于滑坡体中有一个明显的滑动剪切面,且滑动剪切面以下是较完整的基岩,或者是密实的稳定基础,能提供足够的锚固力。抗滑桩是借助桩与周围岩土共同作用,将滑坡推力传递到稳定地层的一种抗滑结构。抗滑桩适用于一些中、深层滑坡,在抗滑挡土墙难以整治的情况下采用。

2.5 预应力锚索设计

预应力锚索适用于岩质滑坡加固,一般不单独用于土质滑坡,当用于土质滑坡时锚固段应位于滑动面以下的稳定岩层中,并与抗滑桩等其他抗滑结构共同组成抗滑支挡体系,其优点是施工较快、造价低,可处治中层滑坡;其缺点是锚杆长度一般在20m之内,不适用于深层滑坡。

2.6 其他抗滑工程设计

根据滑坡性质和规模,可单独或联合使用削方减载、填土反压、注浆加固、抗滑键、微型桩及坡面防护等其他抗滑工程设计

3 公路滑坡防治设计要点

3.1 滑坡勘察

施工图设计阶段,滑坡勘察应查明滑坡及附近的地形地貌、滑坡性质、滑动面形态、工程地质和水文地质条件、滑坡的成因类型、岩土体物理力学指标、滑动面的力学参数、滑坡规模与特征等,分析评价滑坡稳定状况、发展趋势,以提出防护工程建议措施,对中型以上滑坡,应按工点编制工程地质勘察报告。

3.2 防护工程的设计原则

在进行滑坡工程防治设计时,要根据现场滑坡特点,灵活应用各种防治技术,综合治理,按照以下原则进行防治方案设计:

(1)设计人员必须认真调查滑坡路段的情况,正确掌握滑坡的性质、规模以及稳定状态。

(2)要根据滑坡的特点选择合理的防治方案,切忌盲目套用已有工程设计、盲目加大工程尺寸的办法或单凭经验办事的做法。要分析各种防治措施的使用条件及根据现场条件考虑防治措施对滑坡的适用性。正确分析防治措施下滑坡的稳定程度,保证防护结构的防护作用。

(3)根据各种可能的方案,综合考虑工程造价、施工工艺、工程耐久性以及施工难易程度优选方案。

4 省道S520线K19+930—K19+990段滑坡治理工程

4.1 项目概况

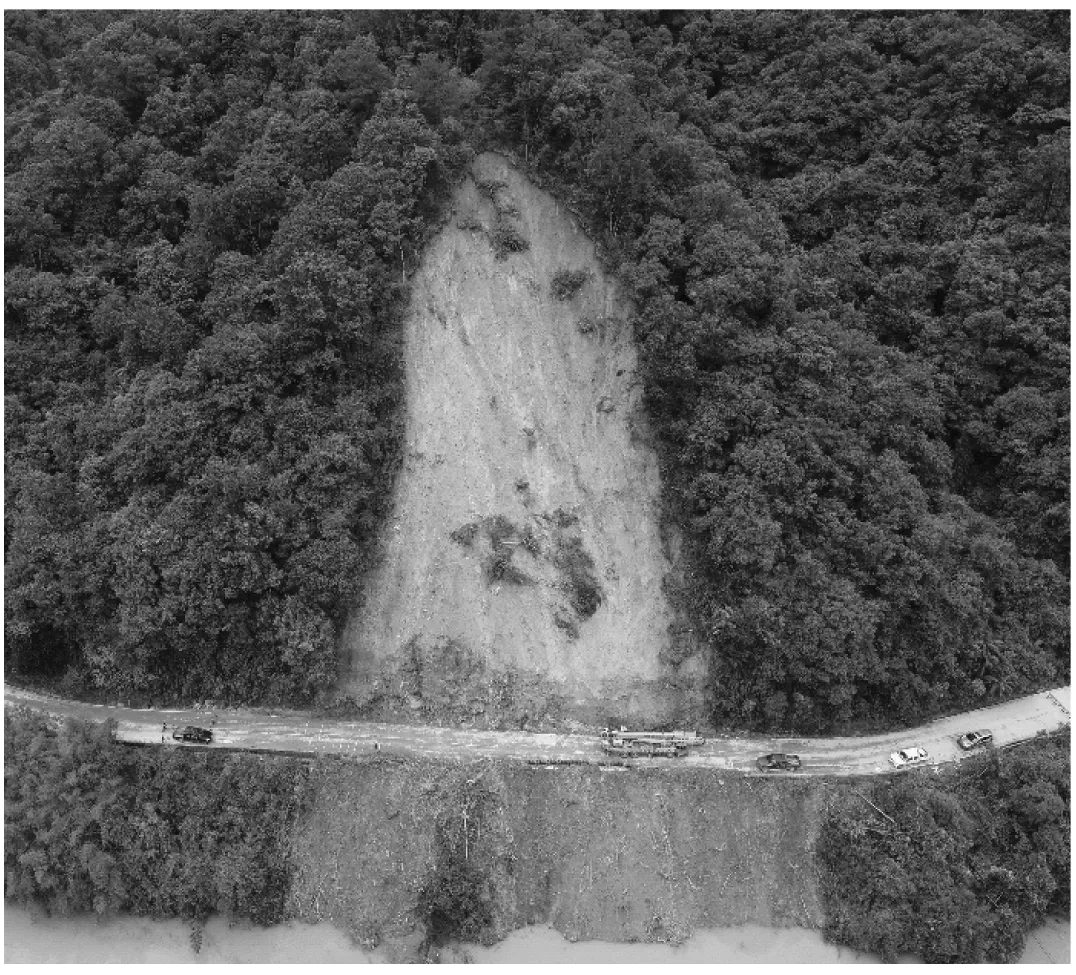

2021年5月以来,韶关市持续出现强对流天气,造成短时间大量降雨,造成武江区凤田村至围坪村段省道S520 线左侧多处土质边坡发生开裂,土坡于6 月至8月期间相继发生滑坡、泥石流等自然灾害,造成交通中断、道路相关设施损毁。滑坡路段位于武江区龙归镇台板电站段,为通往江湾镇的唯一主干道,沿线有多个村庄,中断交通极大干扰了沿线村庄的正常生产生活秩序。滑坡航拍图见图1。

图1 省道S520线K19+930—K19+990段滑坡航拍图

(1)场地工程地质条件

经勘探,按地层成因类型和岩土层性质,场区内地层自上而下分为:第四系填土层(Qml)、下伏为燕山期花岗岩(r),具体描述如下:①强风化花岗岩(层序号2-1):黄褐色,浅红色;岩石组织结构已大部分破坏,风化裂隙发育,大部分矿物已风化变质,部分石英风化后呈颗粒状,岩芯呈土状,下部半土半岩状至岩块状,遇水或干湿交替环境下易软化,并在含砂粒量较大部位遇水易崩解呈砂状。全场内全部钻孔均揭露此层,揭露厚度:1.90~11.00m;层顶标高126.15~131.99m,平均128.73m。②中风化花岗岩(层序号2-2):灰白色-灰色,上部夹暗黄色;岩石组织结构部分破坏,风化斜裂隙发育,中粗粒结构,块状构造,上部岩体稍破碎,下部完整,岩芯呈短柱状,碎块状,岩石坚硬,敲击声脆。全场内全部钻孔均揭露此层,该层未穿透。揭露层厚1.00~8.200m,平均厚度4.71m;顶板标高117.44~130.09m,平均121.63m。据6 组岩石样品所作的饱和单轴抗压强度实验:最大值为20.10MPa,最小值为11.60MPa,平均值为15.90MPa,标准值为13.54MPa,属较软岩。岩石裂隙较发育,上部岩体破碎,下部较完整,岩体基本质量等级为Ⅳ类,见表1。

表1 各岩土层有关力学参数

根据岩土特征,各岩土层作为基础持力层的适宜性评价如下:①强风化花岗岩(层序号2-1):力学强度一般,自稳性较差,浸水承载力衰减特性,性质不稳定;②中风化花岗岩(层序号2-2):力学强度较高,自稳性较好,局部存在破碎带。

(2)水文地质条件

场地地表南侧为南水河支流,地下水埋藏较深,本次勘察并未探测到稳定水位埋深。场地地下水属基岩裂隙水类型。中上部第四系土层含孔隙水,下部基岩含裂隙水。孔隙滞水与大气降雨关系密切,孔隙水主要靠大气降水及地表水的渗入和地下侧向径流侧向补给;碳酸盐岩裂隙溶洞水主要为上部松散岩类孔隙水越流补给和区外侧向补给。排泄则以侧向地下径流方式排泄至低洼处渗出及大气蒸发为主,地下水总体由西北往东南流。

场地环境类型属Ⅱ类。地表水未受污染,根据该场地河水水样2 件进行分析,按照《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001)(2009 年版)第12.2.1~12.2.5条,环境类型和地层渗透性地下水对混凝土结构具微腐蚀性;地下水对混凝土中的钢筋具微腐蚀性。

(3)场地土的类型与场地类别

据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010),场地土类型为中软场地土,该建筑场地类别属Ⅱ类场地,位于抗震不利地段,场地处于华南地震区东南沿海地震活动带的内带,地震强度明显弱于滨海地区的外带,历史上未发生过7级以上的地震。在工程建设场地内,没有有感地震及破坏性地震记录,地震活动微弱,离本项目最近的有感地震主要分布于场地北面的乳源南水水库一带,震级均小于4.0级,记录次数约6次。据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)划分,场地所在地区地震基本烈度为Ⅵ度,设计基本地震加速值为0.05g,设计特征周期为0.35s,设计地震分组为第一组。

(4)特殊性岩土及不良地质现象

根据勘察显示,场地内特殊性岩土主要有强风化花岗岩(层序号2-1),本次勘察揭露的风化岩母岩为燕山期花岗岩,风化层(强风化岩)上部大部分为土状-半土半岩状,底部渐变为岩块状,均匀性差,且采用预制桩时,其贯入同一岩面标高的强风化岩深度能力可能不同。风化层节理裂隙较为发育,岩体破碎,呈弱透水性,原状态下强度较高,浸水或干湿交替时易软化,力学强度降低。

(5)地基稳定性及适宜性评价

场地地形为属剥蚀丘陵地貌单元,本次勘察结果表明,除探明的不良地质作用主要为场地内左侧土质边坡发生开裂,局部还有潜在不稳定边坡外,未发现其他危及场地地基及拟建工程安全的不良地质作用及地质灾害现象。因此,场地地基相对稳定。

4.2 边坡稳定分析

根据本路段岩土工程勘察报告提供的基础资料进行计算的结果表明,在天然状态下,边坡稳定性系数为1.358,边坡天然状态下处于稳定状态;在饱和状态下,边坡稳定性系数0.906,边坡饱和状态下处于不稳定状态。

经工程对比及计算结果表明:场地内坡体在天然状态下基本欠稳定,但从工程地质分析看,局部边坡目前表面的裂缝、小范围坍塌等迹象表明,滑坡有进一步发展的趋势,一旦雨季到来,由于水的侵入,增大滑体重量、减小滑动带土的强度和抗滑力、产生静水压力,应力条件向不利方向发展,次级滑坡体可能发生滑坡的危险,需进行加固支护。

4.3 边坡滑坡总体分析

结合现场勘察与《岩土工程勘察报告》,对该滑坡进行总体分析如下:

(1)现场右侧上边坡为路堑高边坡,坡度较陡,塌方面距路面垂直高度最大约70m,且未到坡顶,边坡表面存在一定厚度覆土,属于降雨过大导致高位浅层滑坡,现场地质情况复杂,勘察难度较大,未对上边坡岩土进行钻孔,施工条件复杂,施工难度大,因此建议采用抗滑桩+锚杆(索)+挂网喷混凝土支护或锚杆(索)+混凝土格构梁支护措施造价太高,施工难度较大,结合施工难度及现场实际条件,决定以GPS1 型主动防护网+被动防护网或GPS1 型主动防护网+挂三维网植草作为右侧上边坡治理方案。

(2)现场左侧边坡坡度较陡,坡顶为路面,坡脚为水库,高度范围在9~20m,部分边坡表层已裸露花岗岩,局部边坡表面存在裂缝、小范围坍塌迹象,现场施工条件复杂,施工难度大。路基主要为石方构成,若采用重力式挡土墙体积和自重过大,现场坡率较陡峭,施工宽度有限,施工难度大,墙趾埋深要求在部分路段较为苛刻,总体不合理。经过勘察,路基为石方边坡,自稳性较好,处置主要方向为边坡防冲刷,因此决定采用C25钢筋混凝土护面墙作为首推方案。

(3)现场右侧上边坡为路堑高边坡,坡顶修筑截水沟,马道及坡脚设置排水沟等排水措施施工难度大,造价昂贵,且边坡修建增加边坡容重,如果没有合适的固定措施易造成二次灾害,因此不采用。

4.4 滑坡处治方案

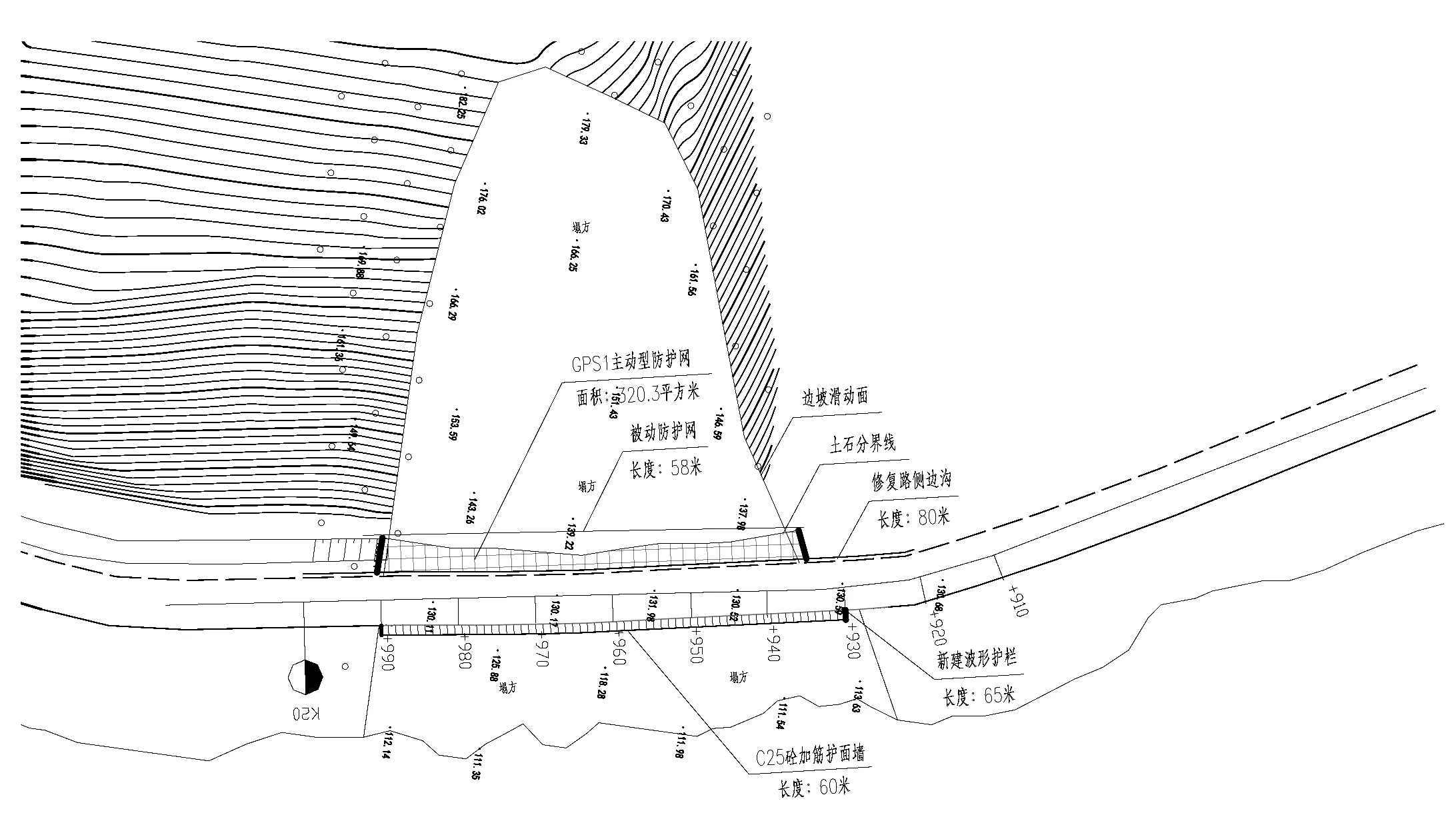

通过方案对比拟定滑坡处治方案,滑坡治理平面布置图见图2。

图2 滑坡治理平面布置图

(1)上边坡处治方案

优先清理边坡上的孤石、危石及松散的石方,清理塌落土方和树木,减少边坡容重,促使基岩裸露,提高边坡稳定性并为下一步施工提供安全保障,在坡脚开始施工GPS-1 型主动防护网至土石分界线,然后在土石分界线以上1~1.5m 合适位置开始施工被动防护网,稳固边坡石方,拦住进一步滑落的石方、树木,提高道路安全性。

(2)下边坡处治方案

优先清理边坡上的不稳定浮土和石方,下边坡增设C25 混凝土护面墙,以植筋方式与石方边坡进行连接,提高边坡防冲刷能力,提高左侧下边坡稳定性,墙身顶上为新建波形护栏,护面墙采用梅花形泄水孔排水,墙背用素混凝土填充部分裸露的路基和边坡,排水管长度应大于素混凝土填充厚。

(3)道路及相关设施修复方案

修整被毁路侧土边沟,用素混凝土恢复边沟并接顺原有排水系统,拆除破损的路侧混凝土护栏并新建波形护栏等。

5 结语

综上所述,滑坡类型和成因较多,适用的防治措施也不同,在进行滑坡治理的时候,应对滑坡进行详细的勘察设计,结合工程经验分析,有针对性地选择滑坡治理措施。