基于物联网技术的地铁排烟喷雾系统设计

2022-10-17李军彭伟

李军 彭伟

(安徽理工大学,安徽 淮南 232001)

0 引言

地铁作为替代城市汽车代步工具,不仅减少了二氧化碳的产生,同时也带动了地铁沿线的商业发展。2020年中国地铁运营线路长度达7 253.73km,截止到2021年6月中国有地铁的城市有48座。目前区间隧道由于空间狭长,为充分利用狭长的空间,地铁车站或区间的火灾事故通风系统常会与正常通风系统共用,或者一个通风系统同时服务多个区域、承担多种功能,这就难免在发生火灾时浓烟排出难,热量聚集,再加之地下散热条件与通信网络差,使得人员疏散困难。这就使得通风系统的组成、控制模式、功能转换时需动作的设备数量多,通风系统的正常运行模式转换为火灾事故运行模式的时间存在延长的风险。当车辆因隧道火灾,导致地铁动力丧失,或因火灾无法继续行驶到前方站台时,乘客不得不采取紧急疏散的方式,易造成人员的二次伤害,为解决本问题,本文研究基于物联网的智能地铁排烟喷雾系统,该系统是一种自动消防设施,以期实现协助人员疏散。

1 地铁火灾排烟喷雾理论基础

1.1 自组织网络机理

当灾害导致原有通信设施无法使用时,就需构建一个救援的通信网,能在紧急救援时快速构建通信网,实现有效的救援。随着物联网的蓬勃发展,IPv6日益普及,目前自组织网络有很多研究与实践都是基于IPv6平台上改进的。自组织网络中的各种计算机设备在网络中的作用是同等重要的,在进行信息交互的时候,既可以作为移动客户端,也可以作为移动服务端,将所有移动终端快速组织到无线网络中,且自组织网络通过接口接入网关(AP)的转发和路由可以与有线网络互通无线,也可以和传统有线网络相互补充,相辅相成。

1.2 细水雾降温装置的机理

可在离风机有较远一段距离处设置细小水雾喷嘴,细水雾在汽化过程中可吸收大量热量,实现对火场影响区域进行降温,补救地铁隧道通风不足的缺陷。细水雾作用后,一方面细水雾抑制了火灾燃烧,降低了烟气流温度,减缓了二氧化碳的产生速率,保证了风机的排烟能力;另一方面细水雾溶解了部分二氧化碳。同时细水雾配合排烟机,将蒸发汽化或吸热后形成的水蒸气带出火场区域,从而避免水雾堆积,以及因湿度上升对地铁隧道设备产生的不良影响。

1.3 排烟机工作的机理

根据现行条件,城市地铁大都位于地下空间,天然的外向洞口基本没有。这时,就应当考虑采用机械通风的方法来防止烟气进入处于无烟区非着火列车,但利用机械排烟不可能完全满足要求,因为烟气只有通过隧道内靠近排烟风机处才能被排出,这就给疏散人群带来危险感。在提高排烟换气率的情况下,可致部分烟气及时被排烟机排走。在烟气通过排烟机处时,温度对比烟气没有经过排烟机处有很明显的下降幅度。隧道排烟换气率大的隧道顶棚温度低于隧道排烟换气率小的隧道顶棚温度。火源位置布置在排风口及其下游,可有效阻止烟气蔓延,因此地铁排烟喷雾系统可以移动到火源位置的下游。

2 系统主要功能和结构架构

地铁因与外部相连的通道少,且宽度与高度尺寸较少,在活塞风影响下火灾容易迅速蔓延到邻近车厢,进而造成车厢连续燃烧,引发重大火灾,由于没有充分燃烧的气体和物质,在空气充足的状态下,遇到明火或者温度到达一定时,将会继续燃烧,同时隧道火灾传感器也有一定的误报率。因此研究一种能够跟踪采集、定位追溯、消防联动、自动控制、信息处理、协助疏散、信息可视的智能排烟喷雾系统尤为重要。基于物联网技术的地铁排烟喷雾系统将智能控制、深度学习、与室内精确定位技术结合,利用原有轨行区火灾探测器的报警信号,对火场区域进行检测、监控,从而实现对火场信息的快速准确的识别以及对火场区域的排烟降温。

3 系统设计方案

3.1 总体方案

地下隧道敷设铁轨后,需在隧道内建立自组织网络,在顶部围岩上架设上轨道,轨行车则在上轨道行驶,排烟喷雾装置、物联网设备与轨行车安装在一起。通过程序控制轨行车整体的行驶以及排烟风机的开启和细水雾装置启动。物联网设备接受原有轨行区的火灾探测器报警信号,通过信号确定起火点的位置,物联网设备根据位置控制轨行车去带动整个设备沿上轨道运行到火灾区域,同时运用监测数据采集与定位单元进行视频监控,提供事故现场信息给平台,然后根据烟雾的大小,系统自动控制设备上端的排烟装置对笼罩在隧道顶部的烟气进行抽离,另外,利用设备的细水雾化喷雾装置对火场下部区域喷雾,起到降温和吸收隧道空气中烟雾的效果,保证火场区域的烟气能够及时排出,以及保持轨行区下部区域的低温。细水雾化喷头经高压水泵将细水雾对火场影响的区域进行喷洒,达到一个温度较低,能见度较好的疏散条件。监测数据采集与定位单元运用视频监控事故现场的情况,为救援指挥提供依据,轨行车带动排烟喷雾设备移动,其不受工作场合限制,轻便、灵活的地铁轨行区排烟喷雾设备从协助人员疏散入手,实现有效救援。

3.2 系统组成

基于物联网技术的地铁排烟喷雾系统,包括监测数据采集与定位子系统、运移子系统。运移系统主要由地铁上轨道设备(包括上轨道轨行车、直轨道、上斜轨道、设备检修间)和排烟喷雾装置组成。监测数据采集与定位子系统由定位传感器、火场数据监测设备和物联网设备组成。其中,上轨道轨行车由低功率广域网络、速度控制器、传感器网络、云数据库、人工智能引擎及用户界面组成。

3.3 地铁火灾排烟喷雾系统设计

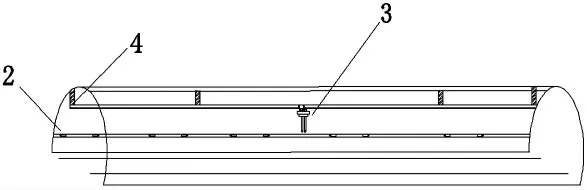

地铁火灾排烟喷雾系统主要用于实现对火场区域的定位、检测、监控、排烟、喷雾、指示等一系列自动化过程。同时,控制中心人员可以在后方通过远程监控系统对隧道进行监视与排烟喷雾系统的控制,如图1所示的隧道断面排烟喷雾系统的组成图。该系统主要能够实现以下功能。

图1 隧道断面排烟喷雾系统图

3.3.1 定位、检测与监控

地铁火灾排烟喷雾系统能够依据传感器信息对火场区域进行自动识别与定位,通过轮式轨行车的移动实现对火场区域的多次检测,并运用深度学习的人工智能进行预测和鉴别隧道火灾是否误报及在设备失效的环境下模拟火灾发生的场景。如图2所示系统结构示意图展现的系统可开启视频监控,除可对火场区域进行监控外,平时也能对隧道内通风、照明、消防泵、排水泵等设备进行监控,在发生事故时将相关信息反馈至控制平台,控制平台提供位置给管理人员,管理人员依据信息,决定派遣人员对相应位置的隧道进行救援。

图2 系统结构示意图

3.3.2 排烟、喷雾

地铁火灾排烟喷雾系统能够实时检测火场信息,控制排烟风机跟随喷雾配合,从而达到一个温度较低,能见度较好,刺激性气体较少的疏散条件,减光系数与人行走速度的关系,且刺激性气体和减光系数是影响人员疏散的重要因素。该系统在人工智能算法下能识别火场区域的火灾在隧道活塞风的作用下产生突变的现象及火源功率的大小,在火灾蔓延趋势已到来时处置,对烟气温度大于60℃的区域进行排烟喷雾。

3.3.3 智能控制

地铁火灾排烟喷雾系统在火场灾害区域应具有实时性、容错性、鲁棒性、自适应性,系统通过检测与监控火场区域,自主控制排烟风机功率和喷雾水压,协助救援,救援信息反馈至火灾中央控制平台,对火场区域自动完成跟踪与处置结束后,火灾排烟喷雾系统自动后退至相应位置。如遇突发情况时,可以进行人工远程控制,进行相关检测、操作。

3.3.4 动态指示

地铁火灾排烟喷雾系统能够实现对火场区域的火灾羽流的实时监控与图像传输,通过电脑、手机等交互界面控制系统完成各种人工动作指令。系统通过烟雾传感器实时监测火场区域附近的烟雾浓度,发现浓度超标时及时向疏散人员发出警报,并控制消防应急照明和疏散指示标志系统给疏散人员显示合适的逃生信息,如疏散指示标志标示出当前位置与前方联络通道或安全出口的最近距离和控制消防应急照明灯,减少疏散人员产生应激反应。

4 结语

地铁隧道发生火灾后,主要依靠消防应急照明和疏散标志指示灯保证人员疏散,这将给疏散人员心理造成较大的压力。我国TB 10020—2017《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》即采用“定点救援”原则,不考虑火灾列车随机停靠于区间隧道的排烟,且针对长度超过20 km的隧道或隧道群才应要设有应急救助站,而针对长度10 km的单孔隧道则被需要在洞身段设有不少于一处应急出口以及避难所。而有的区间可能仅仅只能通过出口通风,在这种受限空间,大量烟雾和有害气体在火灾热动力的作用下迅速布满区间隧道,一氧化碳和其他有毒气体可致人在数分钟内死亡。且隧道内的手机信号因土岩结构的阻挡也不如在地表处传输稳定,火灾的发生又导致了其他通信工具的瘫痪,这样便阻断了与外界联络,而隧道内的高温和高浓度烟雾也使外部的消防人员开展救援工作困难,达不成理想的营救要求。本系统建立自组织网络确保排烟喷雾系统在通信设备瘫痪时,降低灾害对排烟喷雾的通信影响,提供信息给隧道内外部救援人员,排烟降温,实现协助救援,但由于无线通信技术的限制,导致通信距离有限,需要布置多个无线接入网点。从长远看,未来智能辅助救援设备将与专业的地铁隧道救援队一同应对火灾事故,尤其是应对救援人员进入困难的场所,实现在必须安全疏散时间内达成救援及减少人员伤亡效果。