非正式环境下儿童科学知识建构环境的构建

2022-10-15胡金艳蒋纪平

胡金艳,蒋纪平

(1.河南师范大学 教育学部,河南 新乡 453000;2.河南科技学院,河南 新乡 453003)

新冠肺炎疫情的复杂变化使得整个社会防疫常态化,家庭成了儿童主要的学习和活动场所。那么儿童在家庭这个非正式学习环境下所感兴趣的问题与学校有什么不同,其探究活动有什么样的独特流程,如何创设支持性的家庭科学学习知识建构环境等问题就成为刻不容缓的问题。儿童自出生后就开始积极认识世界,不断建构对自然界的直觉性理解,在正式的学校科学教育开始之前充斥着大量的科学学习机会。儿童时期是人的一生中问出“为什么”最多的阶段,这些问题几乎都深深植根于日常真实场境,然而父母往往会错失支持孩子学习的机会,[1]使得儿童未能很好地发展科学兴趣、理解科学知识、提升推理能力、参与科学实践。相对于正式的学校教育环境,非正式环境(如家庭这个主要的社会构型)中的儿童科学学习的潜在价值常常是被忽视和低估的。我国教育部于2012 年正式发布的《3~6 岁儿童学习与发展指南》从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域描述儿童的学习与发展,指出儿童的科学学习是在探究具体事物和解决实际问题中,尝试发现事物间的异同和联系的过程,其核心是激发探究兴趣,体验探究过程,发展初步的探究能力。

科学家和非科学家对于科学最常见的一个认知差异在于:很多儿童和成人倾向将科学视为一套既定的事实,而不是一种持续的知识建构过程。[2]这一差异阻碍了儿童进行科学学习的尝试和养育者提供支持的积极性。知识建构(Knowledge Building)是加拿大学者Scardamalia, M 和Bereiter,C 于上世纪80 年代提出的知识创新学习理论。[3]该理论基于12 条原则,强调从真实问题出发,反对知识告知式的传授,能够包容学习者的“非科学的”“幼稚的”甚至是“错误的”观点,认为这些产生于真实场境中问题和观点是具有生命的,能够持续改进和升华。知识建构的理念和实践特征很好地契合了儿童阶段偶发性科学问题的教与学,科学的教与学的机会总是以不可预测的、偶然的方式出现在人们的日常生活中。[4]本文通过跟踪一个8 岁男孩子S 的多个家庭科学学习案例来分析非正式环境的构建。

一、非正式科学学习问题的特征

已有研究将学习者探究的问题分为预先设计的脚本问题(scripted problem)、自然而然出现的生成性问题(emerging problem),[5]认为培养认知存在的关键在于提出有效的问题。Sadaf&Ertmer(2012)等发现确保儿童所提出的问题是真实的且源于他们的个人经历,有助于培养他们的认知。[6]日常科学学习也具有两种截然不同的类型:一类是不经意间发生的、偶发性的即时性学习;另一类是发生在围绕科学学习而精心设计的,主题明确的场所中的预设性学习,[7]由儿童在生动的家庭日常场境中自发提出的科学问题所引发的建构性学习通常属于前者。科学学习具有社会性本质,团体认知主要是从社会学视角来理解人类的学习,本研究借鉴了Stahl[8]的团体认知分析的维度,比较了偶发性问题和预设性问题的异同(见表1)。

表1 偶发性问题与预设性问题对比

从问题产生的情境来看,非正式环境中的场境是非人为的、未经过刻意安排的自然情境,学校课堂教育中一般是基于人工创设的情境,具有正式性、预设性。如S 在某天清洗西瓜时提出“西瓜放到水里会沉下去还是浮上来?”这一初始问题,家庭成员与S 一起进行了简单的讨论,并未达成一致意见,之后共同设计实施了“不同水果在浴缸中浮沉的实验→空心或其他材质物体的浮沉实验→混合物体的浮沉实验→有关浮力的故事会→简易潜水艇模型制作”等一系列渐进式、基于家庭情境的探究活动。

从问题提出的主体看,非正式环境中的问题通常是由儿童主动自发提出,正式环境的学校教育中的问题一般由教师或者师生依据课程目标提出。

从学科来看,与学校教育中界限分明的学科教学不同,儿童自然形成的问题显示出一定的复杂性和综合性,[9]可能会涉及多个领域与学科。如S 提出的“为什么晚上刚关灯时感觉特别黑,过一会儿就没那么黑了”这一问题的持续迭代知识建构活动中,涉及到了物理知识(光线的强弱与传播)、生理学知识(瞳孔的自我调节)、心理学知识(明适应和暗适应)等多学科交叉领域的内容。

从偶发性问题的内容看,偶发性问题的提出往往猝不及防、难以预测,多是植根于生动有趣的直接经验中自然生成的,反映了儿童最真实最原始的认知和兴趣。

从活动组织形式来看,与学校教育中高度结构化、顺序的、预设的活动组织形式不同,偶发性问题很难提前设计出系统的教学活动,使得活动的组织具有非结构化的、即兴的和机会主义的特点。如在探究“动物的牙齿和消化”问题时,得到一个偶然的机遇去参观了兽医实验室。

从有无专家指导来看,不同于学科教师经过精心的教学设计,偶发性问题的复杂性和综合性导致了成人很难依据自己的经验完整地直接回答,儿童对家庭成员也不像对传统教师那样视为高高在上的权威,基于知识建构对等的知识发展、民主化的知识成了一个可能的选择。使得家长从传统的“权威”转向“自由”,家长在儿童所提科学问题领域“非专家”的身份,使得儿童的提问更加敢于冒险,不用担心被嘲笑。已有研究者发现,人们往往会去征求非专业人士的意见,因为他们看上去更亲近友好,向外行人求助时会比向领域专家求助时感觉更舒适。[10]家庭科学学习的知识建构过程成为真正的民主化过程。在这个过程中,不仅儿童的科学兴趣与科学思维得到发展,社区其他成员的知识也得到了提升。

从评价方式来看,预设性问题的教学更适合低阶技能培养,一般用标准化测量来衡量,而与之相对应的偶发性问题教学,强调创造性等高阶技能,其结果很难用量化方法评估。[11]偶发性问题的这些特点决定了它需要更具有创造性的方式来解决。

二、非正式科学学习与知识建构原则的映射关系

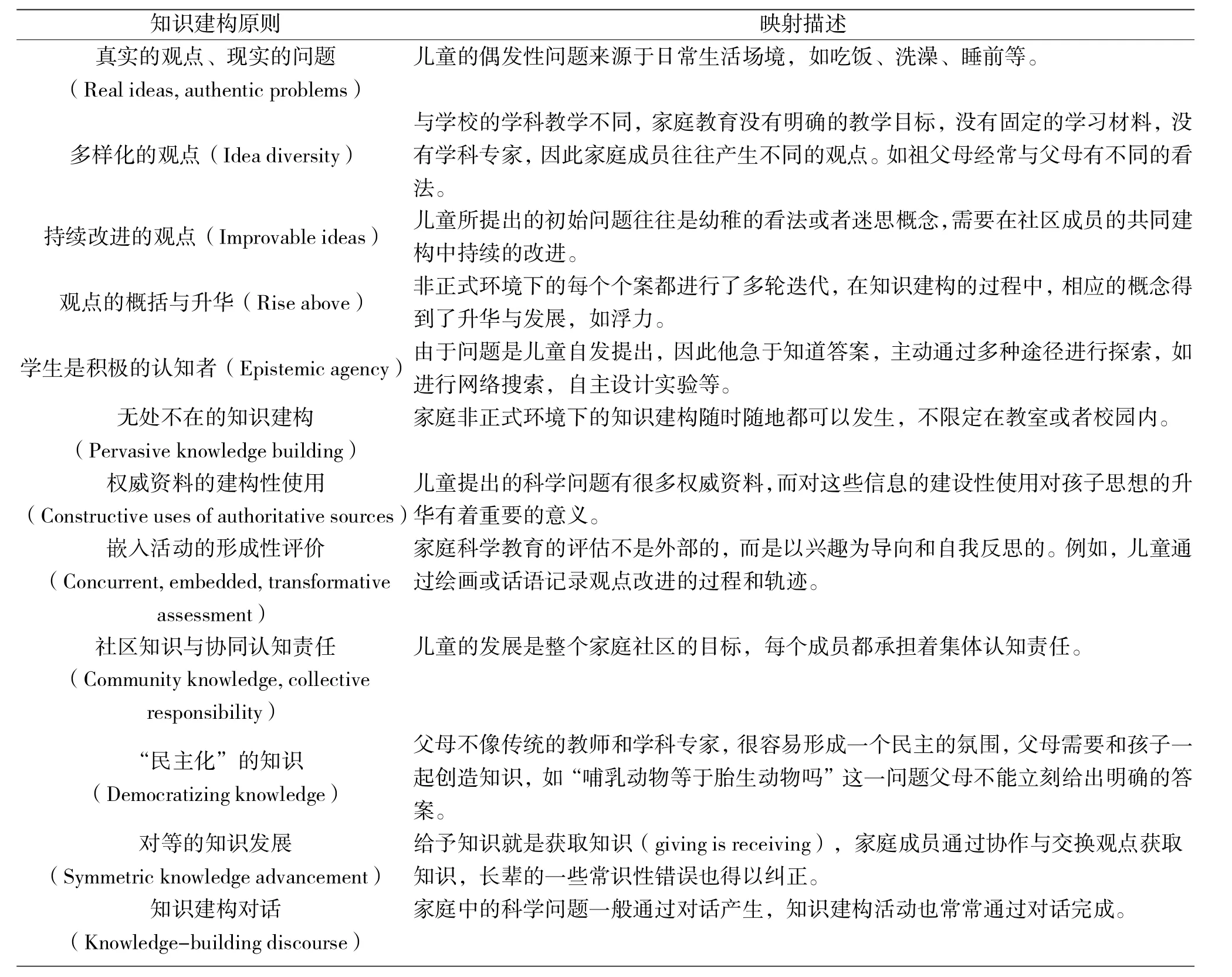

知识建构是基于原则的教学,反对程式化的教学模式,从而具有极大的灵活性。作为21 世纪学习科学领域具有代表性的理论,其对知识创造的强调给那些在传统教育体制下逐渐丧失的主体批判能力和创造性等带来了复苏的希望,也使得主体固有的对标准化知识盲目吸收的麻木态度、平庸刻板的认知方式、人云亦云的思维模式、视一切日常知识为理所当然和显而易见的素朴信念有了重塑的可能。将本研究的个案探究过程与知识建构的12 条原则进行映射对比,发现二者高度契合,进一步印证了知识建构用在家庭非正式环境中的科学探究是适合的。映射总结见表2。

表2 知识建构12 条原则在非正式环境个案中的映射

三、儿童非正式科学学习的一般流程

知识建构是基于原则的、以观点为中心的教学,虽没有固定程式化的模式,但在观点持续改进的过程中,有其一般的发展规律和流程。非正式环境下的科学问题的提出往往猝不及防,植根于儿童真实的社会化生活,与学校教育中知识建构课堂由社区成员人工创设的类社会化的、半真实的情境有所不同,因此非正式环境下的知识建构流程不能从学校课堂教育模式中简单移植,本研究在张义兵(2018)[12]知识建构课堂教学过程五阶段的基础上(形成问题情境→提出个人观点→持续改进观点→形成社区知识→融入过程的知识建构评价),在对案例进行多次迭代的过程中,逐步摸索出针对非正式环境下的儿童偶发性问题知识建构的五个步骤。

(一)提出偶发性问题

非正式环境下的儿童科学学习常常是由儿童自发提出的疑惑或观点作为知识建构的起点,是基于非人为设计的场境提出的真实问题,具有非线性、开放性的特征,代表儿童原始的认知以及迫切想要了解的知识。即使是幼小的孩子提出的科学问题,家庭社区的成员往往也不能立即给出准确的答案,但是要给予足够的鼓励、肯定与重视,将儿童自己的问题当成家庭社区中要紧的事情,为问题的探究和解决提供了条件与可能。如S 提出的“所有的动物都是由母亲生的吗?有没有动物是父亲生的?”,家长也需要查询权威资料才能确定答案(小海马由雄海马的育儿袋孵育)。

(二)倒推问题情境,捕捉真实问题

由于表达能力的局限以及对自然世界固有的迷思概念,儿童在代际群体中的话语权较弱,他们往往不能准确地描述疑惑,会使用错误的词语、无逻辑的句子,或使用支离破碎的关键词描述片段化的场景,甚至仅用动作、表情等非语言的形式表达。所以这些情况下的真实问题捕捉就显得尤其重要,父母常常会错失支持他们孩子学习的机会。[13]这种“错失”在很多情况下是从未能捕捉到儿童的真实问题开始的,这样不但会丧失该科学问题的知识建构良机,还会使儿童有一种挫败感,产生更多的疑惑,从而降低对科学探索的兴趣,抹杀他的好奇心和冒险精神。问题的捕捉需要还原到真实问题产生的情境中去,这个步骤是学校课堂知识建构的第一步,但在非正式环境下需要由问题倒推问题产生的情境。如S 最初提出的一个问题:“晚上关了灯为什么会很黑?”,爷爷直接回答关了灯当然黑了,认为这根本不是个问题,他继续描述:“就是晚上临睡前,刚关了灯时比不开灯更黑,我已经观察好几个晚上了。”这个描述依然不是非常清晰,他说“观察好几个晚上”,说明他反复确认这不完全是自己的主观感受,是确实有这种现象才提出这个问题的。通过鼓励他仔细描述疑问产生的过程,确定问题是:“刚关灯的时候感觉特别黑,过一会儿后,感觉没有那么黑了,但是并没有开灯增加光线。”

(三)提炼科学问题,确定最近发展区

维果斯基的“最近发展区”理论认为,儿童的发展主要是通过与成人或更有经验的同伴的社会交往而获得的。最近发展区理论解决了知识建构中个体的认知起点问题,与学校教育中细致的分科不同,来源于非正式环境下的真实问题总是充满了复杂性与综合性,儿童的疑惑与观点并没有表述为一个清晰确定的问题,往往是模糊而混乱的陈述,或一系列问题组成的问题群,需要针对孩子当时的年龄、兴趣、认知特点等提炼出适合进行探究的科学问题,随着一个焦点问题的逐步深入理解,再根据儿童的最近发展区,设计新的知识建构活动,推动观点的提升。如三岁时S 提出“鸡蛋是从哪儿来的”“小鸡是蛋孵出来的,为什么我不是?”等问题时,需要依据三岁儿童的认知发展,提炼出焦点问题“人(哺乳动物)和鸡(卵生动物)的最主要的区别”。针对六岁时提出的“刚关灯时感觉特别黑”的问题可以从生理学、心理学、医学以及很多文学作品中找到解释的依据,但对于六岁儿童而言,用实验观察的方法让其参与到知识建构过程中,去直观地感受瞳孔的变化是最好的办法。

(四)持续改进观点,形成社区知识

儿童偶发性科学问题的提出虽然未经过设计,并不意味着家庭成员在捕捉到这些问题后依然放任自流而不加干预,需要在知识建构原则的指导下,以儿童提出的科学观点为中心,一轮又一轮地进行迭代探究,持续促进观点的演进。知识建构中的活动要以儿童的社会化经验为主,镶嵌在他们所熟悉的社会文化境脉中的经验比如游戏、故事和熟悉的物体,这些活动形式为促进儿童回忆和反思起到了有力的媒介作用。[14]让儿童在近似于“玩耍”中进行科学学习,提升其参与科学探索的狂热度,在这种背景下,学习被界定为“在儿童和对其有影响的成人所构成的代际群体中,一种共同的、协作的努力”。[15]如“西瓜与浮力”案例持续3 年之久,第一轮仅用水果放入水中做实验,回答最初的问题;引发了“非水果或其他材质”的浮沉的探究;进一步的实验结果和反思在第三轮的空心和混合物体的浮沉实验中引出了浮力的概念;第四轮的探究活动上升到了应用和创新层次,使用废弃的空矿泉水瓶子设计与制作潜水艇模型。

(五)暂时冻结问题,等待解冻时机

当儿童在现有认知水平下对问题不能再继续深入理解,并表现出热情降低、兴趣减弱、不能接受概念、持续无新问题提出的时候暂时冻结,冻结不是知识建构的终点(事实上学校课堂中的知识建构也没有终点),此时涉及的科学内容和目标很可能已经超越了儿童的最近发展区,如果无视儿童的这些表现强行进行讲解,就会变成传统学校教授主义课堂中的灌输,是“拔苗助长”的行为,与知识建构基于原则的学习相悖。等儿童认知发展到一定的阶段,再解冻此问题继续下一轮的知识建构,周而复始,一直持续下去。如“西瓜与浮力”案例中尝试给四岁半的S 引入浮力的概念,他并不能很好地理解,第三次实验后他自己能够将现象描述为“又重又小的东西会沉;又轻又大的东西会浮”时,再次引入浮力和密度的概念时,他才能够理解。

四、儿童非正式科学学习环境的创设

非正式学习重新塑造了儿童接触科学的方式,处于非正式环境中的儿童是积极主动的、兴趣引导的、自愿的、持续的、与境脉相关的、协作的、非线性的和开放的,[16][17]因此,民主、安全、宽松的非正式环境的创设就成了儿童非正式科学学习实施的关键。菲利普·贝尔(Philip Bell)等运用包含了认知和社会文化理论的生态学框架,描述了非正式学习环境的三个横截面特征:人、场所和文化[18],把每一个特征作为一个透镜来考察学习环境。

(一)人的方面

在非正式环境中,儿童结合自己对生活的理解提出自发性的问题,他们作为像科学家一样的研究者、积极的社会参与者和科学教育中的主体人,[19]与家庭成员、媒体资源等进行频繁地非正式交互。家长除了运用自身较为丰富的知识来解答儿童的疑问外,更重要的是要倾听儿童对世界的理解、观察他们的行为,激发儿童科学学习的动机、兴趣和好奇心,和孩子一起体验学习自然世界和物质世界的现象时的兴奋、激动或沮丧、失落。

从知识建构的角度来看,儿童非正式环境中的学习不仅要以儿童为中心,更要通过重构非正式学习的经验,将视角从单一的个体转到学习性群体,通过共同的、协作性的努力从而组成科学学习的“代际社区”,这个家庭实践社区中每个人都是学习者,共同建构科学知识。例如S 提出“所有的动物都有两只眼睛吗?”这一问题时,母亲发动所有的家庭成员一起讨论、查资料、询问专家、参观动物医院,形成了“动物眼睛数量”的知识社区,所有的家庭成员都在这一社区中获得了很多知识,如大部分动物有两只眼睛,蛔虫没有眼睛、有的蜘蛛有八只眼睛,一些昆虫拥有成百上千只复眼……这种家庭中的科学讨论可以持续很长的时间,在长期的社区探索中儿童和社区中的代际成员都发展了关于世界的直觉性概念。

学龄前儿童识字量和信息技术水平有限,家长除了要有足够的耐心和包容心之外,还可以采用的促进策略,例如使用搜索引擎的语音功能、利用一起制作概念图的方式、设计家庭小实验、创造旅行的机会、进行实地考察、运用支架帮助儿童表达等方法来支持家庭社区的科学学习。

(二)场所的方面

相比于学校场境,儿童有可能在日常场境中展开更完善的对科学和自然世界的推理(Bell et al.,2006;Sandoval,2005),[20][21]依据社会文化理论,学习发生的具体场所,包括物理场所、可得的学习材料等对非正式学习的发生非常重要。家庭、场馆等日常的非正式学习场所中,儿童不必受到学校教室严格的物理空间的限制,可以拥有较大的活动空间,观察感兴趣的对象,以更科学的方法重组独特的想法,使用多样的科学探究方法将其运用到特定的境脉和问题之中,随时向其他成员寻求帮助等,这些都为非正式环境下的科学学习提供了前提,能够使代际群体将自己沉浸到良好的生态环境中。

这种植根于日常生活场景中栩栩如生的科学问题比传统学校教育中去情境化的传授更加符合知识建构“真实的观点,现实的问题”的原则,儿童绝大部分的时间消耗在非正式情境中,传统学校课程教育通常是稳定的环境、明确的任务和分工、官僚管理和权力中心的关系为基础的机械结构。[22]从知识建构的角度来看,除了日常非正式环境(如家庭、博物馆)外,还可以有经过设计的环境,如知识建构墙(Knowledge-Building Wall),使用便利贴写下观点或者问题,张贴到墙上,相互阅读、分享,共同建构、推进观点的改进。还可以使用微博或者朋友圈作为虚拟环境进行在线交流等。

(三)文化的方面

知识、实践和科学学习启动于人生早期,并贯穿于一生而发展,非正式环境中的科学学习本身是镶嵌在文化假设之中的,[23]这种文化促使儿童以自然的方式提出栩栩如生的科学问题。波士顿大学教授彼得·格雷(Peter Gray)专门研究儿童自然学习的方法。他认为传统教学严重违背了人类的认知机制。格雷指出,儿童受好奇心和玩乐心驱使,会自发认识世界,习得大量知识。但是当他们到了上学的年龄,我们却剥夺了他们的学习本能,并以课程强加灌输。“我们传达给孩子的信息是,他们的问题无关紧要,真正要紧的是课程里规定的问题。这可不是通过自然选择继承而来的学习方式。我们的本能应该是去了解和解决现实生活中遇到的实际问题”。[24]知识建构中强调以“观点”为中心,反对对“标准答案”的过分痴迷与盲目崇拜。埃德加·莫兰在《复杂性理论与教育问题》一书中指出:任何认识本身都包含着产生错误和幻觉的危险,未来的教育应该正视错误和幻觉两个方面的问题,所有身负教育之责的人们应该走向迎击我们时代的“不确定性”的最前哨。这种理念能够为儿童非正式环境下的科学学习营造民主、对等、宽容的文化环境。

传统的授受主义教学是见不得学生之间的差异,总是希望将“正确”的、具有“标准答案”性质的知识生硬地传输给学生,殊不知这样既挫伤了儿童主动探索建构知识的积极性,使得学习始终处在已知知识共享的浅层阶段,更是违背了儿童生活世界的哲学本质。21 世纪以来,学习科学领域倡导的儿童像科学家一样进行探究,肯定了儿童作为研究者和积极的社会参与者身份,不仅是对于儿童主体身份的尊重,同样也是对既往仅注重学习结果的理念的反抗,儿童主动探究的过程、交互主体互动合作过程中形成的丰富体验和情感,都是认识过程中重要的组成部分。哪怕过程中所生成的知识是“错误”的、“幼稚”的,对今后的学习仍然是有积极意义的。儿童作为研究者主动进行探索的兴趣、热情和好奇心需要得到呵护,在这个过程中成功、失败、激动、挫折等情绪体验和真正的科学家进行科学研究的过程是一样的,其认识结果是否正确的价值判断反而显得不是那么重要,例如当今学习科学领域的知识建构理论认为学生的观点是基于现实情境提出的真实的、多样化的观点,所有观点都是可以接受的,是需要持续改进的,[25]也是对儿童表征出的知识的差异性给予了足够的尊重和呵护。

五、总结

非正式环境比学校正式环境具有更强的社会性,使得知识建构的实施具有了天然的优势,家庭真实情境中的问题是儿童学习的“自然资源”。儿童在非正式环境下进行科学学习,会对自身产生多方面的影响,首先是发展了对科学的兴趣,亲身观察、体验、操作、验证、探索周围的自然世界,反思自己认知自然的过程和方式,学习与他人协作参与科学活动和学习实践,感受成为社区共同体的一员的兴奋……在这一过程中,儿童和其他成员对科学概念和事实的逐步概括、理解、记忆以及对论点和模型的应用成为知识建构中的副产品。更重要的是,儿童将自己视为科学学习者和研究者,会发展出一种献身科学事业的身份认同感,为日后成为真正的认识科学、运用科学、为科学做出贡献的知识工作者奠定了基础。

知识建构社区知识并非像大多数学习理论认为的存在于人的大脑中,而应该被看作独立于有形的物体和人的思维过程的社区公共财产,[26]知识建构过程充满了探究性和创造性,在一个人的概念变化中,快速形成正确的学科答案不如遵循一种科学的知识建构过程来得重要。将儿童最初的想法视为一种创造性的资源非常关键,即使是在日常场境中发展出的错误概念,对知识建构而言仍然是有意义的。在教师有绝对控制权的、可预测的、高度结构化的传统课堂,很难有即兴或偶发。[27]家庭中儿童偶发性问题的不可预测性使得儿童能够以更科学的方法重组他们的想法,在知识建构的过程中认识到科学知识的不确定性,使用多样化的科学研究策略和方法,[28]这是知识建构中最重要的,而儿童科学知识的习得成为不断探索过程中的副产品。