大概念统摄下的高中化学微型实验主题式教学

——以“二氧化硫的性质”为例

2022-10-15严志烨黄华文

严志烨 黄华文

一、问题的提出

《普通高中化学课程标准(2017 年版2020 年修订)》(以下简称《新课标》)指出,高中化学教学要重视以学科大概念为核心,使课程内容结构化,以主题为引领,使课程内容情境化,促进学科核心素养的落实。可见,《新课标》倡导真实问题情境的创设,开展“主题式”探究活动,研究“大概念教学、主题式教学、真实情境教学”的相关理论,并将三个理论融合运用于教学实践,开拓高中化学教学研究的思路,促进学生学习方式的转变。因此,研究在大概念统摄下的高中化学主题式教学具有现实意义。

以大概念为统摄,充分利用真实情境开展主题式教学,能够启发学生从各种真实情境出发,在解决具体生产生活问题的过程中形成学科概念;对复杂的事物、现象或问题进行有意义的高度概括,形成更“生活化”的知识网络体系,提升化学知识结构水平。同时,以大概念为统领,将具体的事实、概念与学科中普适性更高的大概念建立关联,可以让学生从中领悟更有普遍意义、具有持久迁移价值的学科思想和解决问题的思路方法。

二、大概念统摄下的主题式教学模型

大概念又称大观念,在教育领域,大概念是对概念关系的表述,是基于事实性知识产生的、具有深刻含义的可迁移观念,能解释较大范围现象、物体与事件的有组织、有结构的知识和模型。主题式教学是一种以学生为中心的教学模式,是围绕一个具体的、有社会意义的主题展开有目的的学习的过程。

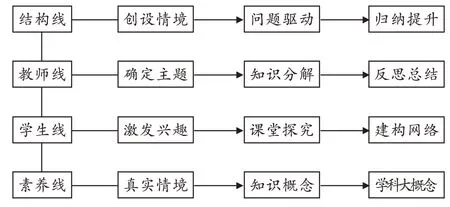

大概念统摄下的主题式教学是指教师根据教学内容先创设一个真实的情境,如生产情境、生活情境、实验情境等,然后确定一个“学习主题”,并将该主题所涉及的相关学科知识进行分解,课堂上利用问题驱动展开教学,引导学生根据所学知识来解决相关问题,最后进行课堂总结,构建知识网络的过程。在课堂活动中,学生在真实情境中发现问题,然后小组活动并讨论,利用学科知识解决实际问题,构建学科知识网络,形成解决此类问题的一般规律,最终形成学科大概念,提升学科素养(大概念统摄下的主题式教学模型详见图1)。

图1 大概念统摄下的主题式教学模型

三、基于大概念的微实验主题式教学设计

二氧化硫是一种常见的大气污染物,本课例通过以酸雨治理为载体开展微实验主题式探究活动来学习二氧化硫的性质,强化了化学知识与生活的联系,体现了化学的学科价值和魅力。从物质类别看,二氧化硫是一种典型的酸性氧化物;从价态看,二氧化硫的硫元素处于中间价态,既具有氧化性,又具有还原性。在探究酸雨治理方法的过程中,可以充分利用价维和类维展开讨论,从而建立研究物质性质的一般视角,形成价类二维学科大概念。

(一)教学背景分析

本节内容关注人类面临的与化学相关的问题,体现了《新课标》关于培养学生社会责任感、参与意识和决策能力的要求。学生在九年级已初步掌握一些元素及其化合物的知识,初步了解酸雨的危害,知道二氧化硫是导致酸雨的重要因素。同时,经过前一段高中学习之后,学生已经学习了物质分类、氧化还原、离子反应等理论知识,对物质性质的研究有了初步的认识,为本节课的学习提供了理论基础和研究物质的方法基础,但是学生尚不能认识到物质性质既有一般规律又有特殊性。二氧化硫的学习可以让学生初步构建价类二维模型,并学会从价类二维角度研究物质、解决问题。在化学实验方面,学生已经有一定的实验操作能力和观察分析能力,对化学实验兴趣浓厚,但是综合的实验操作能力、分析能力以及实验方案设计能力有待提高。

(二)教学目标

为了达成课改提出的“立德树人”“必备知识”“关键能力”等培养目标,本节课以“酸雨治理”为主题,引导学生以一位问题解决者的身份思考、构建解决问题所需要的基本策略及方法。通过分组微型实验,在探究酸雨治理的过程中学习二氧化硫的性质,构建“物质分类观和氧化还原观”两个化学学科核心大概念。

同时,因二氧化硫是一种大气污染物,本节课采用改装后的矿泉水瓶盛装二氧化硫气体。改装的原因是矿泉水瓶盖被针管扎过后,由于塑料盖弹性不够,会导致瓶内的气体逸散到空气中。因此,实验中改用橡胶塞塞住矿泉水瓶,并在分组实验中采用针管和点滴板进行微量实验,解决了气体泄漏问题。通过实验创新,让学生形成科学的探究意识,培养社会责任感。

最后,在知道二氧化硫会导致酸雨的基础上,认知二氧化硫的用途,体会化学的学科价值,提升辩证看待事物的能力。

(三)教学思路

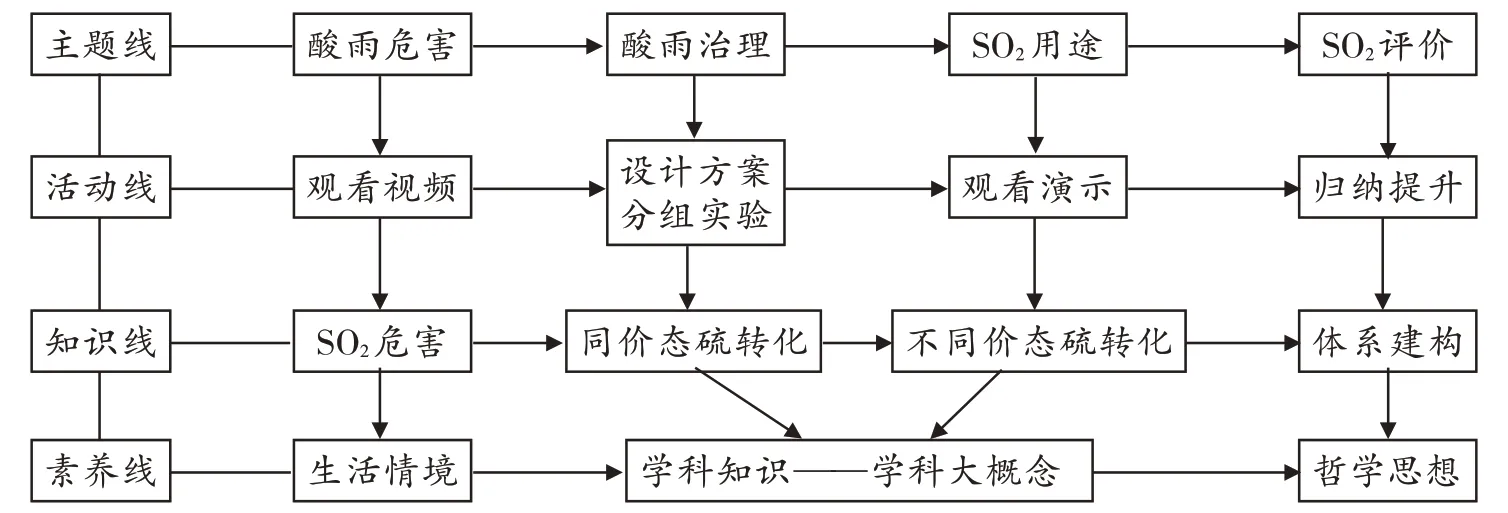

教学中以“酸雨”为主题展开教学,利用问题驱动开展微型、环保的实验探究,探讨酸雨的解决方案,完成从生活情境到知识概念的转化,在问题解决中进一步构建硫元素及化合物的价类二维模型,形成高中化学重要的价类思维(同价态转化和不同价态转化)学科大概念。在介绍二氧化硫对环境、健康带来的负面影响的同时,引导学生认识二氧化硫在生产生活中还有着重要的作用,让学生明确物质的两面性,有助于培养学生的科学态度和价值观,明确学科价值,渗透哲学思想。具体设计思路如图2 所示:

图2 “酸雨”主题教学设计思路

(四)教学过程

1.设置生活情境,构建课时主题

从酸雨着手设置生活情境,以“治理酸雨”构建本节课的主题。同时,充分调动学生已有的认知,为后期研究二氧化硫的性质与转化,引导学生找到研究物质性质的一般规律,达成学科大概念打下基础。

环节一:酸雨危害

[引课]视频:酸雨的危害。

[提出问题]导致酸雨形成的物质是什么?我们应该如何处理它?

[学生]SO。可以将它转为其他无毒的物质。

2.设计验证实验,归纳类比提升

学生在初中阶段学习过二氧化碳的性质,知道二氧化碳能溶于水并能和碱溶液反应。教学中引导学生通过类比思考,分析二氧化硫气体的吸收方法并设计微实验验证。在实验中,为防止气体污染,通过注射器吸取一定量的水和氢氧化钠溶液,依次注入装有二氧化硫气体的矿泉水瓶中进行实验验证。实验现象明显,能给学生带来强烈的视觉和听觉冲击。

环节二:酸雨治理

[提出问题]研究物质的一般方法和程序是怎样的?

[探究活动一]从物质类别角度分析酸雨的治理方法。

[教师]引发学生思考:①从元素组成看,二氧化硫与我们学过的什么物质相似?②根据推测的性质,可以采取哪些方法除去SO产生的酸雨污染?并设计相关微实验验证。

[酸雨治理微实验1]实验步骤:①将装有二氧化硫气体的矿泉水瓶用橡胶塞塞好,用针筒从烧杯中吸取3 mL 的水,并从橡胶塞中心处缓缓注入,拔出针筒,摇动瓶子,观察现象;②继续往瓶中注入3 mL 氢氧化钠溶液,观察现象。

实验现象:①注入水后,矿泉水瓶变瘪,同时能听到瓶子变形时发出的响声;②注入氢氧化钠溶液后,矿泉水瓶变瘪程度更严重,瓶子中部几乎贴在一起,响声更加清脆。

[教师追问]通过实验我们发现,用水和氢氧化钠可以吸收二氧化硫气体,那么在这个过程中是否发生了化学反应呢?请设计相关微实验验证。

[酸雨治理微实验2]实验步骤:①往点滴板上的紫色石蕊溶液中注入少量二氧化硫气体;②往点滴板上滴有酚酞的氢氧化钠溶液中注入少量二氧化硫气体。

实验现象:①紫色石蕊溶液中注入少量二氧化硫气体后溶液变红色;②滴有酚酞的氢氧化钠溶液中注入少量二氧化硫气体后溶液基本变成无色。

实验结论:二氧化硫具有酸性氧化物的通性:①与水反应:SO+ HO = HSO;②与碱溶液反应:2NaOH+SO=NaSO+HO;③与碱性氧化物反应:CaO+SO=CaSO。

【设计意图】经过微实验1,学生知道了二氧化硫可以溶于水和氢氧化钠溶液,但是究竟有没有发生反应,二氧化硫是否具有酸性氧化物的性质,还需通过微实验2 进行验证。通过实验,可以培养学生的科学探究与创新意识、证据推理等化学学科核心素养,明确同价态硫元素及化合物的转化,引导学生从物质类别角度建立认知模型,形成分析酸性氧化物性质的一般思想和方法,最终建立“类别转化”的学科概念。

[探究活动二]从氧化还原的角度分析酸雨的治理。

[设置问题情境]某校科技小组同学在某城市采集了酸雨样品,每隔一段时间测定样品的pH,发现pH 逐渐增大。

[教师设置问题引导]引发学生思考:①为什么经过一段时间后酸雨的酸性会增强呢?②从氧化性和还原性角度分析,如何解决二氧化硫导致的酸雨问题?并利用已有药品设计微实验进行验证。

[学生]①亚硫酸具有还原性,可能被氧化成硫酸;②二氧化硫中硫元素为+4 价,既有还原性又有氧化性,可将其转化成更高或者更低价态的无毒物质。

[酸雨治理微实验3]实验步骤:①用注射器抽取少量二氧化硫气体,缓慢推入紫红色酸性KMnO溶液中,观察现象;②用注射器抽取少量二氧化硫气体,缓慢推入橙色溴水溶液中,观察现象。

实验现象:紫红色的酸性KMnO溶液和橙色溴水溶液都褪色。

实验结论:二氧化硫具有还原性,5SO+2MnO+2HO=5SO+2Mn+4H,

【设计意图】氧化还原观是研究物质性质非常重要的一种思维视角,也是中学化学极其重要的学科思想。在研究不同价态硫元素转化时,以生活情境作为背景,让学生借助化合价去分析可能性,引导学生从氧化还原视角去分析处理二氧化硫的方法,并利用所学知识从所提供的药品中选择合适的氧化剂进行实验验证;让学生在实验中探索利用氧化还原知识治理二氧化硫气体污染的方法,初步认识二氧化硫的还原性;指导学生完成相关化学方程式和离子方程式的书写。

[酸雨治理微实验4]用注射器向装有硫化氢气体的矿泉水瓶中注入二氧化硫气体,观察现象。

实验现象:瓶子内有水雾,内壁有黄色物质附着。

实验结论:二氧化硫具有氧化性,SO+2HS=3S↓+2HO。

【设计意图】通过微实验3,学生知道了可以用氧化剂吸收二氧化硫气体,对二氧化硫的还原性有了初步的认识,但是还没有形成完整的氧化还原体系。在教学中,教师要引导学生充分利用化合价变化规律对二氧化硫是否能被还原进行探索,然后通过微实验4,学习二氧化硫的氧化性。构建从氧化还原视角研究物质性质的基本思维方法,形成“价态转化”的学科概念。

[探究活动三]钙基固硫。

[教师设置问题]可采取哪些措施减少工业燃煤过程中酸雨的产生?

[学生]燃煤前,脱硫处理;燃煤后,将二氧化硫吸收后转化为CaSO。

[教师]介绍钙基固硫。

【设计意图】在分析完“类别观”和“价态观”的基础上,引导学生联系生产实际进行分析,让学生体会化学源于生活、服务于生活的学科魅力。同时,通过探讨“钙基固硫”进一步整合巩固硫元素的“类别转化”和“价态转化”思想,让学生形成研究物质性质的价类二维大概念,实现知识的综合利用,提升解决实际问题的能力。

3.联系生产生活,建构知识体系

利用红酒和漂白过的纸张分析二氧化硫在生产生活中的应用,设计微实验5 学习二氧化硫的漂白性,同时引导学生思考二氧化硫的漂白性是否和次氯酸相同。学生在认识到二氧化硫能使品红褪色后,将二氧化硫气体继续通入变红的石蕊溶液中,发现溶液并没有褪色,认识到二氧化硫气体并不能使所有的有色物质都褪色,体会了二氧化硫的选择性漂白。之后,让学生查阅资料,找到二氧化硫的漂白机理。

环节三:二氧化硫的用途

[投影]红酒和纸张图片。

[设置问题思考]二氧化硫与它们会有什么联系吗?设计实验验证其漂白性。

[酸雨治理微实验5]体验二氧化硫的漂白性。实验步骤:①往点滴板上滴2 ~3 滴品红溶液,然后通入二氧化硫气体,观察现象;用注射器吸取该溶液并置于试管中加热,观察现象。②吸取微实验2 中变红的紫色石蕊溶液并置于试管中加热,观察现象。

实验现象:①通入二氧化硫气体后,品红溶液褪色,加热后,恢复红色;②往变红的石蕊溶液中继续通入SO,无明显现象。

实验结论:二氧化硫具有漂白性(选择性、暂时性)。

4.回归生活情境,培养学科素养

从化学走向社会,引导学生学会观察生活并将所学知识应用到实际中,培养学生正确看待物质,能够区分物质的利弊,体会“善用之则为福,不善用之则为祸”的哲学思想,增强学生的社会责任感。

环节四:正确看待二氧化硫的功与过

[学生]自由表达。

四、教学反思

本节课基于学生对元素化合物的认识模型,将物质的学习置于问题的解决过程中,以“酸雨的治理”为主题,充分利用价类二维思维模型进行实验探究,寻找治理酸雨的合理途径,形成二氧化硫的性质这一学科知识体系,构建价类二维学科大概念,让学生对物质的研究有更深刻、更本质的认识,提升了学生的学科素养。

二氧化硫虽然是大气污染物,但是也是一种重要的工业原料,在生产生活中有着广泛的用途。教学中围绕“立德树人”的教育宗旨,通过探讨二氧化硫的“功与过”,引导学生逐步树立辩证看待事物的世界观,以及为发挥化学学科价值而努力拼搏的人生观。