从文本解释到意义阐释

——贾达群《第二弦乐四重奏:云起》研究

2022-10-14○郑艳

○ 郑 艳

贾达群教授的《第二弦乐四重奏:云起》(后文简称《云起》)是2016年受新西兰“为弦乐四重奏而作的流动的新音乐”项目委约创作的作品,全曲分为《漂浮的云》《山之声》《流水情思》三个乐章。作曲家在乐谱前写道:“云,流动的水气与尘埃之结合物,在浩瀚环宇的星空包裹并护卫着脆弱的地球。它千姿百态,变幻无穷,不仅映射出人类已知的灿烂图景,还启发着我们无限的想象联觉。《云起》,或云与山水,既是云层山水意象之音响造型,又借云层山水态势而言志抒情。”①贾达群:《云起(第二弦乐四重奏)总谱2016》,上海:上海音乐出版社,2019年,扉页。作曲家既明确指出创作该曲时采用的序列音乐、音级集合、音色织体、多重结构等具体作曲技术,又揭示了其本人“对流动行进态势速率的多维感知,抒发对云层山水风姿意韵的诸多感悟,并通过对大自然的抽象表述来寄托自身的思绪情怀”②贾达群:《云起(第二弦乐四重奏)总谱2016》,上海:上海音乐出版社,2019年,扉页。这一理念。作曲家在此提供了理解该作的丰富多元信息:一、作曲家本人对云的认知;二、作曲家如何处理作品与云的关系;三、作曲家有关该作形式化程序的作曲技法提示;四、作曲家创作此作之目的与意图的相关审美提示。通过分析与聆听,其流动的万千线条、丰富的织体造型、斑斓的音响音色激起笔者对此作品进一步分析与解读的热情。综合作曲家提供的作品简介、乐谱音响、手稿设计等,笔者尝试结合哲学诠释学中有关“解释”和“阐释”的词源范畴与意涵边界,从其所指的视域与维度对《云起》展开研究。

一、哲学诠释学中的“解释”与“阐释”

从诠释学的角度展开音乐文本、音乐表演的研究已经在音乐学界形成了丰硕的成果。在西方,“音乐诠释学”这一概念最早由克雷茨施马尔在其三卷本音乐评论文集《音乐厅指南》(1887—1890)的基础上于1902年首次提出③陈新坤:《音乐诠释学的三种意义取向》,《音乐研究》,2017年,第5期,第79页。,经舍林、佛劳洛斯、埃格布雷特、达尔豪斯、科尔曼、科恩、克莱默等人的发展④关于音乐诠释学的发展历程,具体可参见陈新坤:《论音乐诠释学的起因、诉求与历程》,《南京师大学报(社会科学版)》,2017年,第6期,第129-136页。,形成了一条成熟的学术研究道路。实证主义与诠释学一般被认为是音乐研究路向的两大对立论域:实证主义强调对音乐史料、乐谱文本、作曲技法的客观性考证研究,具有一定的封闭性特点;诠释学则突出从技术、文本到审美与思想的意义考察,具有更多的不确定性因素。本文尝试回到哲学诠释学的学术语境,通过把握其核心关键词“解释”和“阐释”的概念、意涵边界等理论基础,将这两个关键词直观地勾连音乐分析的两个维度,并做出进一步思考:音乐研究中实证主义与诠释学两大视角是否有可能通过音乐作品这一载体在一定层面上相互融合,进而以“你中有我,我中有你”的互补性更好地实现对音乐的解读、理解与研究?

从词源学以及狄尔泰的《狄尔泰全集》、伽达默尔的《真理与方法》等著述中可以得知,“解释”(interpretation)被界定为“说明”(erklärung)和“阐释”(auslegung)两个维度。中国哲学家洪汉鼎在《论哲学诠释学的阐释概念》一文中对其学术基本理论、基本问题、基本概念进行了梳理与再反思,从概念史、本质、指向、标准、方法五个层面明确了“诠释”作为当代哲学诠释学核心概念的学术问题。通过词源学以及《狄尔泰全集》中“erklärung”和“auslegung”两个德文词所用语境的考察,对《笛卡尔式的沉思》《逻辑研究》《存在与时间》《真理与方法》等著述的中文术语翻译探讨,洪汉鼎对“解释”“说明”“阐释”三者的意涵进行了客观的再界定。

洪汉鼎指出“erklärung”的意义是澄清、搞清,偏重于从原则或整体上进行描述性的说明,其意义就是指这种通过方法概括和归纳法的解释,是一种具有客观性的、描述性的解说,因而这里的解释具有“说明”(erklärung)的意味。⑤洪汉鼎:《论哲学诠释学的阐释概念》,《中国社会科学》,2021年,第7期,第115;115;116页。“auslegung”的词义则具有“从某处把不明显的、隐藏的东西阐发出来”的意味,因此,“auslegung”不是那种通过方法论和归纳法进行客观性和描述性的说明,而是偏重于从主体本身出发对事物进行阐发性的和揭示性的解释,⑥洪汉鼎:《论哲学诠释学的阐释概念》,《中国社会科学》,2021年,第7期,第115;115;116页。因而该德文词被译为“阐释”更具合理性。

洪汉鼎认为:“Interpretation(解释)一词的外延比Auslegung(阐释)广,它的意思应偏中性,它既有客观性的和描述性的说明(Erklärung)这一弱的意义,又有揭示性的和阐发性的Auslegung(阐释)这一强的意义。… …Auslegung(阐释)意思比Interpretation(解释)的意思彻底,强调揭示性的和阐发性的更深一层意思。”⑦洪汉鼎:《论哲学诠释学的阐释概念》,《中国社会科学》,2021年,第7期,第115;115;116页。之所以将西方诠释学中的核心关键词进行意义上的梳理与解读,原因在于诠释的过程与音乐分析有着诸多共通之处。我们可以将“基于作曲技术理论的客观分析”与“解释”相联系,重在通过方法的概括和归纳法的解释来分析文本;将“基于审美意象层面的意义解读”与“阐释”相联系,重在阐释作曲家通过作曲技术赋予作品的思想性与文化性。接下来笔者就从这两大视域与维度对《云起》展开分析与研究。

二、《第二弦乐四重奏》文本分析与解释

作曲家在乐曲前用文字明确标明了该作所运用的主要作曲技术,即“序列音乐、音级集合、音色织体、多重结构”。接下来笔者将聚焦该作的音高、节奏、织体、结构等作曲技术理论问题,融入实证的方法,在文本视域下围绕作曲家如何运用作曲理论建构乐谱这一过程展开解释。

(一)基于四音列建构不严格十二音序列的音高设计思维

第一乐章《漂浮的云》以一开始的四音列C-G-A-D为核心音型,通过音高的移位与变形、节奏的扩大与缩小、声部的模仿与对位等不同形态和手法贯穿全曲,并通过音色、速率、织体的多样性描写了漂浮的云的千姿百态。从构成四音列的音高材料来看,作曲家强调相距大二度的两个纯四度音程的横向结合,即“纯四+大二+纯四”,这一音高表述方式成为四音列的基本音高轮廓。更为有意思的是,作曲家通过对该四音列的移位与变形建构起一个不严格的十二序列。

以第一小提琴为例,作曲家一开始用两组四音列(C-G-A-D和B-#F-#G-#D)构建起十二音序列的前八个音,并将第九个音落在#C这一长音上,随后,作曲家再次重复一开始的两组四音列,之后加之在第3小节延展出的另外两组四音列(D-A-B-E和#C-#G-#A-F)中的E、#A、F三个音,由此完成了一个完整十二音序列的建构。(见谱例1)显然,这是一个不严格的十二音序列。从横向上来看,我们可以观察到作曲家以四音列为材料,通过移位、变形等灵动的艺术处理手法,生成一系列节奏相同、轮廓相似的四音列,最终从音高的层面完成了一个十二音序列的陈述。十二音序列仅仅是音高的基础材料,作曲家赋予其无限的想象空间。

谱例1 第一乐章《漂浮的云》第1—7小节

就具体音高材料而言,作曲家强调了以五声化音高素材建构四音列的手法,旨在追求协和的音响效果。从纵向上来看,四件乐器在第1—4小节构成不严格的模仿关系,如:一开始的四音列C-G-A-D(0,7,9,2)先在第一小提琴声部出现,随后在中提琴、第二小提琴、大提琴声部先后进行模仿;第二个四音列B-#F-#G-#D(11,6,8,3)在第一小提琴声部出现后则分别在大提琴、第二小提琴、中提琴声部模仿。其不严格模仿的手法主要体现在三个方面:1.模仿声部的进入位置颇为自如;2.作曲家对四音列中某一个音的时值进行延长;3.通过插入材料或重复的手法对四音列进行修饰。如:中提琴声部第2—3小节中,作曲家先对第二个四音列B-#F-#G-#D(11,6,8,3)中的第二个音#F进行延长,随后插入第一个四音列,之后再回到第二个四音列,由此完成了对大提琴声部的模仿。

声部之间做不严格模仿的过程中,作曲家设计了“第一小提琴与中提琴”“第二小提琴与大提琴”两对声部在纵向上以小二度或大二度的关系形成碰撞,声部进入时有意在纵向上强调音响的不协和效果。第1小节中提琴进入时以C音与第一小提琴的B音形成小二度的并置;第2小节,大提琴进入时以B音与第二小提琴的A音形成大二度的并置;第5小节,四个声部同时进入,第一小提琴F音与中提琴G音构成大二度,第二小提琴C音与大提琴D音构成大二度。显然,作曲家在作品的关键位置强调了不协和音响的“二度”关系,并在一定程度上赋予了“二度”的音响意义。

通过分析我们可以观察到作曲家建构音乐作品的材料、程序与过程。如果说十二音序列是作品音高逻辑的基础,那么五声性的四音列则凸显了材料的独特性,“二度”关系则体现了作曲过程中不同四音列相连接的核心逻辑。

(二)音色织体与音响造型分析

织体是音乐元素被编织的外在形态,所谓音色织体即作曲家在编织音乐元素的过程充分挖掘乐器的音色效果,通过开拓同一件乐器的不同演奏法、设计不同乐器音色的多元组合方式,来寻求有意味的音响与声音,并时常以复调的方式让独具个性的声音在空间中进行分层、延续、扩散乃至消失。

第二乐章《山之声》就主要运用了音色织体的写作手法。作曲家将每一个单音用多种音色进行表达,一方面增强了声音的多样性,另一方面赋予了音响意象性的效果。以第1—8小节为例。在短短的八小节里,作曲家运用了用弓拉奏、滑奏、人工泛音、拨奏等不同演奏技法,并规定了具体音高所应拉奏的琴弦。(见谱例2)

谱例2 第二乐章《山之声》第1—8小节

一开始大提琴奏出的旋律线条表达了“大山中的独白”,核心音高素材为C-G。作曲家要求演奏员先在C弦(空弦)上用弓演奏长音C,辅以渐强的力度记号,随后滑奏至G音,之后在两音之间以滑奏的形式进行徘徊;之后,C音在第3小节移高八度出现,在G弦上奏出,并经过第4小节的B音进行至移高两个八度的C音;第4小节的G音则没有以滑奏的形式到达,规定在A弦上演奏,紧接着第5小节的G音则以泛音的形式出现。第二小提琴和中提琴则表现了“大山中行走的脚步声”,同样以C-G为核心音高素材,作曲家通过拨奏和逐渐加密的节奏律动表达了步伐的加快。整体而言,作曲家通过滑奏、人工泛音、拨奏等演奏法将相同的核心音高素材营造出不同的音色效果,并将其编织于一体构成音色织体,进而表达了“山之声”。

同时,作曲家以视觉化的预设进一步丰富织体的表达形式,将可视化的音乐轮廓转化为织体的编织样式,试图在听觉与视觉之间追求一种“音响造型”,以此作为建构音乐作品的艺术表达形态。以第二乐章《山之声》第19—24小节为例,作曲家以构图的方式设计了音高的轮廓与运动轨迹并形成一张视觉化的草图(见图1),具体形态为:第一小提琴与大提琴、第二小提琴与中提琴的运动轨迹均为镜像倒影的关系,作曲家有序地设计了两组乐器的运动轨迹,在旋律轮廓上呈现为不同维度上的平行进行、反向进行两种形态,进而编织出一张视觉化颇强的艺术造型图。作曲家基于该图,将音高材料置入,并融入震音、颤音、自然泛音以及常规用弓拉奏、靠近琴马演奏等演奏法形成的音响体,进而以音响造型的方式厚实了音色织体的具体表达形式。

图1 《山之声》音响造型设计图(第19—24小节)⑧该图是作曲家设计的结构图手稿。

从作曲家的手稿设计图中,我们可以观察到四个声部的起伏、对称、交叠等具体形态,事实上,这是作曲家借用“山”的具体形象形成的视觉化表达,并通过四音组序列、镜像倒影、音色织体等与之对应的作曲技术,将具象的视觉造型转化为抽象的音响造型。需要指出的是,作曲家曾专业学习绘画长达八年之久,基于视觉艺术的联觉转换充溢于其音乐创作之中,其对“云”“山”“水”三个乐章主题内容的写作均融入了这一方式,这也成为作曲家重要的作曲技法之一。

(三)多重结构形态分析

“多重结构”是贾达群教授多年来音乐创作实践的理论总结,是其建构音乐作品的主要策略,强调以“对位”的方式共时性地呈现不同层面的结构类型。作曲家曾指出:“通过对多重结构的观察和研究,我们会发现作品中显现或隐含的若干音乐事件,探究多重结构相互之间的关系,我们会发现这些音乐事件是通过什么样的方式得以关联或通过某种关联而形成他种结构,并以此引申或强调某种意图的谋略。”⑨贾达群:《结构对位之层级与类型》,《音乐研究》,2016年,第2期,第108页。

第一乐章《漂浮的云》在宏观结构上主要运用了变奏曲式与回旋曲式两种结构形态,而在微观层面,作曲家进一步纳入了“链式结构”(或称“瓦式结构”),作为建构次级结构的手法之一。如:排练号2开始的中提琴声部就运用了这一结构形态,具体特点体现在两大方面:一、作曲家将该部分以两小节或三小节为一个单位,将其分为五句,每一句均运用了不同的音响体,这在一定程度上体现出上述论及的“音色织体”特征。第一句以十六分音符构成的四音组和颤音音型为主,并运用了靠近指板演奏、滑奏两种演奏法;第二句则为靠近琴马演奏的震音和人工泛音两种音响形态;第三句转为常规的演奏法,并将原来的四音组音型变形为三音组或五音组;第四句将原来的四音组时值扩大一倍,改为由上波音修饰的四个八分音符的组合,并运用了常规、靠近琴马和靠近指板三种演奏法;第五句则回到用常规演奏法的十六分音符四音组,具有收束之意味。二、句与句之间大都以休止符隔开,同时,前一句的结束音又常常是下一句的起始音,体现出环环相扣的瓦式特点。如:第一句与第二句用小字一组的C音连接,第三句与第四句用小字二组的C音连接。整体而言,“链式结构”体现了拼接的思维,与电子音乐的建构手法具有相通之处,作曲家以不同的音响体表现云层的千姿百态,汇聚于一体则展现了“漂浮的云”这一动态过程。

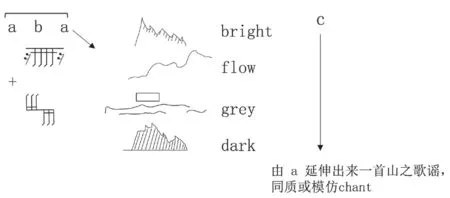

根据作曲家的手稿设计图可知,第二乐章《山之声》采用了复二部曲式与三部曲式相结合的结构原则。二部性与三部性如何融合于一体呢?作曲家的设计非常巧妙。从作品建构的顺序来看,作曲家先设计了一个带再现的二部曲式,即图2中的“aa|ba”,之后是另一个不带再现的二部曲式,即“c-|ba”。从设计图中可以看出,下方结构图中的“c-”是对上方结构图中“cac-”的简化(见图2中笔者标记的虚线方框与指示箭头)。同时,作曲家在设计图中明确地用“=”表示了两个二部曲式构成的复二部曲式。因此,从这一视角看,该作品具有二分性的特征。然而,如果将“c-”视为与前后形成对比的结构部分,该乐章又具有三分性的特点,即首部A(aa|ba)、中部B(c-或c-|ba)、缩减的再现部A1(ba)构成的三个部分,作曲家在结构图下方用小写字母“a”“b”“a”进行了标记。由此,二分性与三分性以结构对位的形态在此得到了融合,展现了作曲家提出的“天然结构态”概念,是表层丰富的结构样态在深层结构框架上的逻辑建构。

图2 第二乐章《山之声》多重结构设计图⑩该图根据作曲家设计的结构图手稿制作而成。

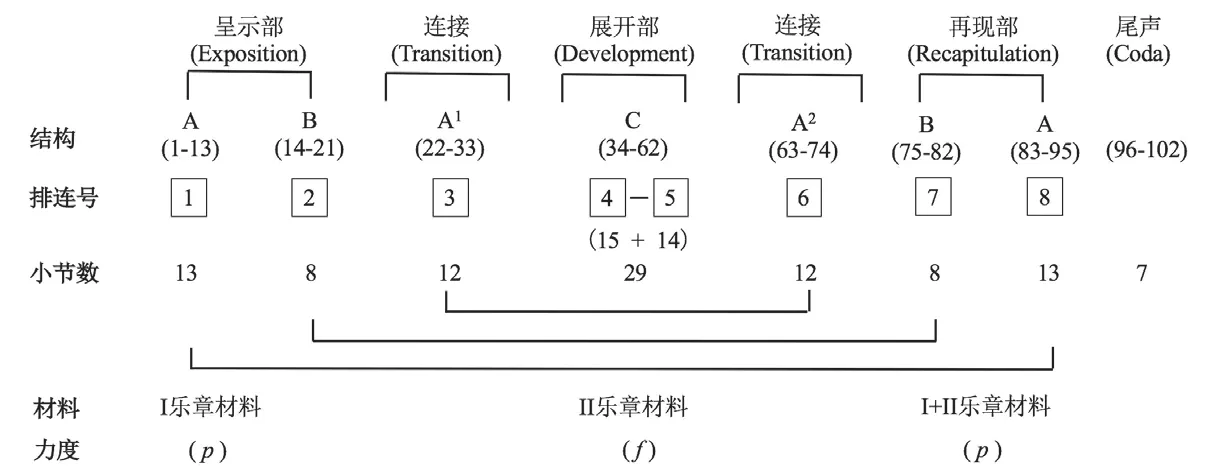

第三乐章《流水情思》则采用了奏鸣回旋结构和拱形结构两种结构形态,二者同样在宏观结构层面形成共时的对位形态。同时,材料的择取、力度的设计也均有其独特的结构思维。就材料而言,呈示部运用了第一乐章的材料,展开部则主要运用了第二乐章的材料,再现部则对第一、二乐章的材料进行了综合运用,具有一种“分—分—总”的结构思维;就力度而言,作曲家将三个部分设计为“弱—强—弱”的三分性结构,体现了“再现、回归”的结构思维。具体结构形态如图3所示。

图3 第三乐章《流水情思》多重结构图⑪该图根据作曲家设计的结构图手稿制作而成。

第三乐章的“呈示—发展—再现”结构思维体现出黑格尔“正题—反题—合题”的三段式原则,在“否定之否定”中寻求统一,强调动态的发展过程;拱形结构凸显了对称、平衡的特点,偏重于静态的形式表现。二者正是在动与静这一对矛盾中辩证发展,形成其独特的结构样式。作为国内具有代表性的结构主义作曲家,贾达群非常重视音乐创作中的结构构建方式,多元性、多维度及其相互的对位化几乎在他的每一部作品中均有刻意的体现。多重结构思维体现了个性与共性辩证发展的结构原则,我们或许可以联想到毕加索立体主义风格的画作,或者是苏轼的诗句“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,简言之,我们可以在不同的维度上看到不同的结构形态。这与作曲家“万物错综复杂、相互缠绕的世界观”“立体多维、全景观照的审美观”“多样化结构、多元化形态的创作观”密不可分。可以说,“多重结构”手法已经成为贾达群建构音乐作品宏观结构的代表性作曲理论。

三、《第二弦乐四重奏》意义阐释

苏珊·朗格指出:“艺术是人类情感符号形式的创造。”⑫叶松荣:《结构诗学:音乐分析学的审智之美》,《音乐研究》,2021年第6期,第136页。这里的“符号形式”在音乐创作中涉猎音高、节奏、音色、织体、结构等音乐元素的具体样态以及它们之间构成的内在结构关系。作曲家在建构音乐作品的过程中,赋予不同“符号形式”的内在意义,是一种“主体性”行为;音乐分析者在解读“符号形式”内在意义的过程中,常常拓宽作曲家赋予作品意义内涵的边界,则是一种“主体间性”行为。正如贾达群曾论及的:“即便言及‘意义’,作品也不是把单一的意义施加于不同的人,而在于作品向单个的人表明各种不同的意义。… …音乐分析进入作曲家的世界,指的是他(她)创造音乐形式的状态和程序。至于该状态和程序后面的精神世界,则是仁者见仁,智者见智!”⑬贾达群:《音乐结构研究的诗学策略》,《艺术百家》,2014年,第4期,第133页。伽达默尔在1931年写的教授资格论文《柏拉图的辩证法伦理学——〈菲莱布篇〉现象学解释》导演中,明确写道:“人们可以尝试这一悖论:作为历史文本的解释(Interpretation),它要阐释性地理解(Auslegend verstehen)历史文本中那种不言而喻的东西。”⑭同注⑤,第117页。

上述作曲技法分析中,我们已经围绕音乐本体形态进行了所谓“元素或结构前的分析与解释”。接下来,笔者结合贾达群在此作中运用的音级集合、音色织体、多重结构三大作曲技术,从建构的过程对其意义进行阐释,尝试以“主体间性”的立场,以自己的浅见论及该作的思想性与文化性特征,进而在解释者和文本相融合的视域下完成“意义阐释”,或称为“建构过程或结构后的诠释”。

(一)关于音高材料设计的意义阐释

从作曲家有关音高材料的具体设计手法来看,我们可以提炼出几条客观的逻辑原则:一、横向上突出五声性的音响效果,如第一乐章一开始的两组四音列(C-G-A-D和B-#F-#G-#D)分别建构于C宫调式和B宫调式之上。二、纵向上突出二度关系的音响碰撞,主要体现在第一乐章声部之间模仿与对位时强调的大二度或小二度音程关系。在此,我们对音乐作品的音高逻辑形成确定性解释的同时,也值得我们去思考作曲家赋予这一音高逻辑形式的意义。接下来,笔者将在音乐文本分析与解释基础之上,结合对作曲家的访谈尝试作出回答。

首先,在横向层面,作曲家发挥了五声音阶原本的意义与功能,因该音阶不含有小二度,一般被贴上协和音响效果的标签。作曲家将五声音阶视为单纯、纯洁的象征,并用其指代“个体”,将音响的协和寓意为社会各层关系的和谐,进而表达了个体在发展过程中无拘无束的自由与和谐之势。其次,在纵向层面,作曲家借用“二度关系”的不协和之意,将不同声部的纵向结合指代为一个“集体”,不同个体的对位、模仿构成对话关系,个体在集体中的“各抒己见”则形成不协和的音响效果,进而将二度关系隐喻为一种对立。可以说,作曲家以具有一定逻辑关系的音高材料表达了个人与集体、协和与对立的矛盾。

除此之外,作曲家在音乐发展中进一步探索了二度音程的修辞性角色,用以感叹人生无常。作曲家将这个不协和的因素作为一种符号的象征,置于音乐发展的过程,以不同的姿态对音乐进行修饰。以第二乐章《山之声》第38—53小节为例,作曲家将每一小乐句的最后两个音均设计为下行的二度关系,并且以滑奏的演奏法进行连接。具体呈现形态为:第一个音为长音,常用两个十六分音符构成的装饰音对其进行修饰。如:第一小提琴声部中第38—39小节的长音G接近三个四分音符的时值,第41小节的C音和第42小节的F音均为三个八分音符的时值,我们能够感受到第一个音被有意拖长的效果,正如人们在大山中呼喊时的起音;第二个音时值较短,且以滑奏进入,则如人们在大山中呼喊时的落音。(见谱例3虚线方框内的音型)

谱例3 第二乐章《山之声》第41—42小节

从谱例3可以看出,置于句尾的“滑奏下行二度音程”在此具有了符号的象征意义,我们可以从旋律的横向发展中感受到一句接一句的叹息之声,同时,声部之间在纵向上相距一个四分音符有规律地先后进入,正是以声部模仿的手法营造出大山中的回声效果。作曲家形象地描写了山中的歌唱,仿佛是将自身置于大山之中咏叹出的“山的悲歌”。

(二)关于音色织体与音响造型的意义阐释

作品的标题《云起》源于王维《终南别业》中的诗句“行到水穷处,坐看云起时”,从诗句的字意而言,描写的是“走到水的尽头就坐看行云变幻”的情境,实则刻画了一位隐居者的形象。作曲家借用其诗句,将诗意内容置入作品之中,并通过有组织的音色织体与音响造型形成赋有内涵意义的表达。

首先,作曲家通过织体描写云层,借用云层暗指人生,以云层的变幻莫测倾诉了人生的跌宕起伏。云层是多变的、梦幻的,作曲家通过音响的不同造型将云层的特点描写至极致:以织体的厚薄表现浓与淡,以主题材料的呈现音区表现高与低,以实音与泛音的不同演奏法表现实与虚,以变换的流动速率表现动与静,给人以无限的想象空间。创作此作时正值作曲家事业轨迹发生变动的阶段,其以丰富多变的织体形态隐喻了复杂的各束社会关系,善与恶、名与利,一切均在包罗万象的云层中显现。

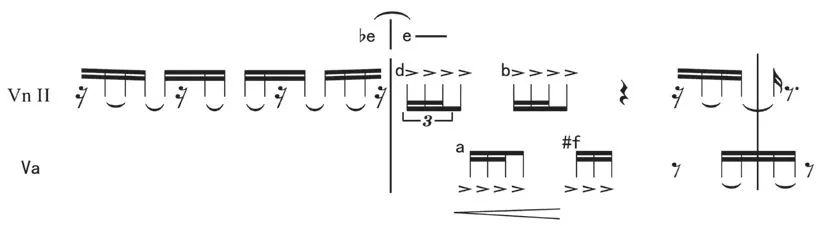

其次,作曲家突出四音组的节奏变形和半音关系的“音程游移”两大作曲技术,以此隐喻流动的云与水,一方面呼应“为弦乐四重奏而作的流动的新音乐”这一委约主题,更重要的是借此表达作曲家当时的写作心境。节奏原型为四个十六分音符,作曲家在写作过程中将其变形,时而打破原有的律动,时而将其中一个音符延长,时而转为三个十六分音符构成的三连音与一个八分音符的组合,等等。“音程游移”(见图4)则突出基于某一个音向上或向下半音关系的偏离,根据对作曲家的访谈可知“这一技法源自四川的方言”⑮引自笔者对作曲家的采访,访谈时间:2021年8月17日,地点:上海。关于该技法的详细分析与论述也可见郑艳:《“倾听之眼”还是“观景之耳”?——贾达群〈漠墨图〉中的声景研究》,《音乐艺术》,2019年,第1期,第107页。,笔者认为,运用该技法建构的音响在此作中具有“音乐化的叹息之声”之社会人文含义。

图4 节奏变形与“音程游移”设计手稿⑯该图根据作曲家手稿制作而成。

最后,作曲家借用“坐看云起时”这一主体性行为表达解脱与释放的心境。一方面,作曲家以超然的态度接受社会中的诸多现实;另一方面表达了作曲家作为社会中的个体,佛性、随缘的立场,是其精神层面的升华。这也呼应了作曲家的哲理思想:“人怎样想,就怎么做,形随意转,意随心转。”⑰贾达群:《结构诗学——关于音乐结构若干问题的讨论》,上海:上海音乐学院出版社,2009年,第11页。如果说第二乐章《山之声》是作曲家在大山中的呼唤与感叹,那么第三乐章《流水情思》则是其精神层面的洒脱、释放以及对社会现实的欣然接受。

新音乐学家苏博特妮可在阐释音乐与社会的联系时谈道:“音乐和社会功能之间有亲密的关系… …这是为什么任何特定的音乐都是以它特定的方式阐明一些基本的概念,这也是获得对其本质特征洞察的依据。”⑱黄宗权:《走向新阐释与寻求新意义——“新音乐学”的音乐分析与阐释观探析》,《音乐研究》,2013年,第6期,第55-56页。在实证分析基础之上,本部分有关音色织体与音乐造型的意义阐释,可以让我们体察到该作的社会性与文化性特征。

(三)关于多重结构的意义阐释

“音乐结构的逻辑规律和程序使声音产生了意义,音乐结构的诗性功能阐释又形成了一整套既开放又复杂的‘语法系统’,通过这套系统,音乐的结构才得以被构筑、被演绎、被认知,其意义才有可能被理解、被升华,甚至超越。”⑲同注⑬,第134-135;135页。接下来,笔者将借鉴贾达群《音乐结构研究的诗学策略》中的“诗性”问题对该作的多重结构进行意义阐释。

“诗性”强调“每一个结构,每一个充溢形式感的瞬间都极具审美意义”⑳同注⑬,第134-135;135页。。该作在微观层面运用“链式结构”凸显不同音响体的拼接,正是在音乐结构的逻辑规律和程序层面完成了具有一定象征意义的声音呈现,即表达云层的瞬间变化。根据作曲家的手稿可知,作曲家赋予作品诗性意义体现在结构层级的建构过程中,一个主题、一个瞬间均充满着诗意,体现了作曲家的思想发展过程。以第二乐章《山之声》为例,第一部分A(a-b-a)中,作曲家以三个形容词和一个动词表达了音乐的明暗色彩与运动形态,并辅以视觉化的图形,分别是:明亮的(bright)、流动(flow)、灰色的(grey)和黑暗的(dark),这些色彩性的词语正是作曲家通过音乐所要描写和表达的情感。中间部分(c)下方则写着:“由a延伸出来一首山之歌谣,同质或模仿chant”(见图5)。显然,c由a延伸而来并被作曲家赋予圣咏般的特质,可以说,这是作曲家的一种文化性写作,他将圣咏的“肃穆、节制,最大地排除世俗的感性欲念”这一特质注入自己的音乐,构成其独特的诗性表达。与第一乐章中借“漂浮的云”描写“坐看云起时”的主体性行为相比,该乐章是其精神升华的又一诗性表达方式,作曲家欲借助圣咏远离喧嚣的社会。从这一视角来看,作曲家以文字或图像的形式将音乐预表达的内容与意义在手稿中进行预设,作品建构过程的每一瞬间均充溢着作曲家的思想与诗性。

图5 第二乐章《山之声》第1—53小节设计图㉑该图根据作曲家手稿制作而成。

作曲家对于该作的宏观结构设计秉持了其原创的结构理论——多重结构(或称结构对位),将不同的结构原则置于同一作品,使作品具有了多解性的特征。如第一乐章中,作曲家运用变奏曲式与回旋曲式两种结构思维,一方面凸显变奏曲式的核心主题“以不变应万变”的贯穿发展特征,另一方面则突出回旋曲式中主部不断回归、插部不断更新,二者在对立中呈现螺旋上升的结构发展原则。再如第三乐章中,作曲家运用奏鸣回旋曲式与拱形结构两种结构思维,一方面体现了德国哲学家黑格尔“正题—反题—合题”的三段式发展原则,另一方面彰显了至臻完美的对称性与平衡性的特点。在此,变奏、平衡、对称、再现等在作品中具有了更深层的结构意义,既是一种形态样式的展现,也可被领悟为事物发展过程中赋予其思想性的一种人生态度。多重结构既是作曲家赋予作品的个性样态,同时也为分析者提供了可阐释的巨大空间。

高为杰先生提及:“优秀的音乐作品总是兼具主体性(即作品的个性)和主体间性(即作品的可交流性)的。”㉒高为杰:《书序五则——贾达群:〈结构诗学——关于音乐结构若干问题的讨论〉序》,《中国音乐》,2014年,第4期,第149页。“主体性”强调了作为作曲家身份的音乐创作行为,“主体间性”则突出了作为音乐学/音乐理论家身份的音乐分析与诠释行为,高先生尤其指出了二者兼具才是优秀的音乐作品。杨燕迪教授也曾提出“以音乐作品中所体现的作曲家创作构思‘立意’为中心参照点”,他认为这是可以“有效分析和阐明作品的艺术特征、突出特点、创作意图和文化内涵”的重要途径。㉓杨燕迪:《音乐作品的诠释学分析与文化性解读——肖邦〈第一即兴曲〉作品29的个案研究》,《音乐艺术》,2009年,第1期,第75页。关于“立意”的论述可见杨燕迪:《音乐理解的途径:论〈立意〉及其实现(上)(下)——为庆贺钱仁康教授九十华诞而作》,《黄钟》,2004年,第2、3期,第4-8、52-58页。本部分是基于具有实证色彩的作曲技术理论客观分析之上形成的意义阐释,笔者尝试基于作曲家的“立意”,把握一定的限度,以“主体间性”的角色完成对该作的意义阐释,并从中挖掘了作品的思想性、文化性与社会性。

结 语

笔者在吸收前人研究成果基础之上,尝试跨越实证主义与诠释学对立的鸿沟,将实证的文本解释与主观的意义阐释进行有逻辑、有指向的勾连,从研究范式而言,在一定程度上借鉴了哲学诠释学与“新音乐学”的理论基础。关于如何把握阐释的方法与边界,我们可以再次从哲学的学术语境中得到启发:伽达默尔提出了“视域融合”的路径,即解释者、文本、当下情景三个视域的融合,强调历史与现实、解释者与被解释者之间的汇合。洪汉鼎对此解释道:“文本的意义既不可局限于原作者的意图或文本的原意,同时,文本也并非完全开放的系统任由理解者或解释者按其所需而任意诠释。”㉔同注⑤,第138页。音乐诠释学研究的突出代表克莱默认为:“意义没有一个中心点,也非一成不变,而是一个相互联系的网,它在诠释的过程中不断展开,可在任何地方发生,诠释学的解释根本不能被系统化和学科化,而仅仅追求它所发现的东西,‘它更像一种姿态而非实体’。”㉕同注④,第133页。音乐分析亦是如此,把握客观层面的作曲技术理论分析与主体间性的审美意象解读是解读与阐释音乐作品的两个维度,进而在“看(文本)、听(音响)、说(意义)”中达到“视域融合”。本文从以上两个层面对贾达群《第二弦乐四重奏:云起》展开研究,一方面对序列设计、音色织体、多重结构等作曲理论形成了客观的解释分析,另一方面对这些技术理论表达的思想内涵进行了有限度的意义阐释。笔者认为,这在一定程度上正是诠释学“视域融合”在音乐分析中的有效实践。因此,立足“文本解释”与“意义阐释”两个维度,融入实证的方法,在“视域融合”中解读音乐作品或许能够为音乐分析提供一条可靠的路径。