过程论视角下中韩社会救助制度构建的比较研究

——再论东亚福利体制的同质与异相

2022-10-13张奇林付名琪

□ 张奇林 付名琪

一、引言

在政治经济学研究中,福利国家是政治与经济发展的产物,“福利体制”意味着对福利制度在再分配中的功能定位和社会分层中的目的指向进行类型化设定(1)熊跃根:《如何从比较的视野来认识社会福利与福利体制》,《社会保障研究》,2008年第1期。。在共同的“儒教福利哲学”基础上,东亚国家的福利政策表现出区别于其他福利体制的“生产性”“家庭化”和“儒教主义”特征(2)Goodman R., “The East Asian Welfare States: Peripatetic Learning, Adaptive Change, and Nation-building” In Esping-Anderson G., (ed.) Welfare States in Transition: National Adaptations in Global Economies, London: SAGE publications Ltd, 1996, pp.192-224.。但由于政治性、社会性和地缘环境上的差异,东亚国家在福利产品的设计上具有多元表现。各个国家会根据自身的社会、政治、经济发展需要来构建福利政策,进而对社会的功能运转产生差异化影响(3)Kim S., “Confucianism and Acceptable Inequalities”, Philosophy and Social Criticism, vol.39, no.10 (November 2013), pp.983-1004.。鉴于福利产品与福利组合的多样性,东亚社会的福利实践是否能用“东亚福利体制”这一概念以囊括受到学界广泛争论。熊跃根(4)熊跃根:《国家力量、社会结构与文化传统——中国、日本和韩国福利范式的理论探索与比较分析》,《江苏社会科学》,2007年第4期。等学者认为东亚社会内部在社会结构、文化、历史传统、现代化进程等特征上的鲜明异质性意味着不可能在社会福利政策上存在“均等齐一的东亚之像”。 相反,怀丁(5)Holliday I. and Paul W., “Tiger Social Policy in Context” In Holliday I. and Paul W., (eds.) Welfare Capitalism in East Asia, London: Palgrave Macmilan, 2003, pp.1-36.、韩克庆(6)韩克庆、金炳彻、汪东方:《东亚福利模式下的中韩社会政策比较》,《经济社会体制比较》,2011年第3期。等学者则强调现实中或大或小的福利形变不能否定东亚福利体制这一“理念类型”的整体性。随着东亚国家的高速发展与分化,关于“东亚福利体制是否存在”这一元问题的讨论历久弥新,并深刻影响着日益丰富的本土性福利实践。已有研究强调,福利实践的内在统一性是支持东亚福利体制存在的重要基础。通过对各国福利制度进行跨时空比较,可以发现东亚地区福利供给模式深受自由主义福利体制的影响,存在低政府福利支出、发展性福利偏好、较高的个人与家庭福利责任、注重福利制度在维护政权与社会稳定上的功能性等特征,同时伴随着普遍性福利持续扩大的趋势(7)万国威、刘晨、陈梦真:《东亚福利体制的理论动态:30年间的国外观察》,《社会工作与管理》,2018年第4期;(Gao Q., Yoo J., Yang S.)et al., “Welfare Residualism: A Comparative Study of the Basic Livelihood Security Systems in China and South Korea”, International Journal of Social Welfare, vol.20, no.2 (April 2011), pp.113-124; 万国威、刘梦云:《“东亚福利体制”的内在统一性——以东亚六个国家和地区为例》,《人口与经济》,2011年第1期。。然而,东亚福利体制的内在统一性是否以及在多大程度上投映于福利制度的构建过程仍然有待检验。埃斯平·安德森在界定“福利体制”这一概念时强调,“福利体制的形成在一定程度上决定着社会发展偏好和政治行为模式”。(8)Esping-Anderson G., The Three Worlds of Welfare Capitalism, New Jersey: Princeton University Press, 1990, pp.32.换言之,福利体制作为前置性社会要素,不仅会直接影响到福利政策的工具属性、价值指向、技术特征和顶层设计,更深刻渗透至福利政策的全生命周期运转之中,为福利政策的形成、运用、管理和变迁提供价值判断与逻辑指引(9)鲁全:《中国特色社会保障模式初论——基于管理体制的视角》,《社会保障评论》,2021年第2期; Voss J.P. and Simons A., “Instrument Constituencies and the Supply Side of Policy Innovation: The Social Life of Emissions Trading”, Environmental Politics, vol.23, no.5 (September 2014), pp.735-754; Dunn W., “Methods of the Second Type: Coping with the Wilderness of Conventional Policy Analysis”, Review of Policy Research, vol.7, no.4 (June 1988), pp.720-737.。因此,通过对福利政策构建这一典型的政治行为进行比较,以其历时性动态机制窥见不同国家的福利供给模式特征,“由果寻因”式地把握东亚国家在福利价值追寻上的异同,能够为东亚福利体制“内在统一性”论证提供新的视角。

在差异化设定城市开发序列的历史背景下,政策实验被广泛应用于东亚国家的福利决策。渐进主义贯穿福利政策的构建过程,并赋予东亚国家福利发展以较高的适应能力(10)Ko K. and Shin K., “How Asian Countries Understand Policy Experiment as Policy Pilots?”, Asian Journal of Political Science, vol.25, no.3 (August 2017), pp.253-265.。以社会救助制度为例,中国最低生活保障制度(简称“低保”)和韩国国民基础生活保障制度(简称“国基保”)的确立与完善都经历了一个“由点到面”的扩散过程,从上海和首尔的地方实践演化为全国性的制度变迁。值得注意的是,中、韩两国社会救助制度的形成不仅强调空间概念上的“渐进”,更通过在不同政策网络与发展阶段中的更新与调适,实现福利供给水平甚至范式上的“渐优”。随着国家经济发展与贫困治理思路的转变,中、韩两国的社会救助制度日益注重对贫困个体的权利保护与深层赋能,为保障人民生活、维护社会稳定作出重要贡献。在把握中、韩社会救助制度构建的渐进主义通路这一基础上,已有经验表明,福利政策的构建过程将受到国家力量、社会结构、文化传统等外部环境和政策属性等内部因素的综合影响(11)Wasserfallen F., “Policy Diffusion and European Public Policy Research” In Edoardo O. and Sandra V.T., (eds.) The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe, London: Palgrave Macmillan, 2018, pp.621-633;朱旭峰、赵慧:《政府间关系视角下的社会政策扩散——以城市低保政策为例(1993-1999)》,《中国社会科学》,2016年第8期。。内嵌于殊化的社会设定,“低保”和“国基保”在构建过程中可能会选择不同的策略,进而形成差异化的福利产出。然而,这种差异是否蕴含东亚福利体制的共同价值追求仍然有待进一步论证。

二、过程论视角下社会救助制度构建的逻辑链

根据政策网络理论,社会救助制度作为福利领域的重要政策工具,其从设计到运作的全生命周期都受到政策网络的影响(12)Compston H., Policy Network Theory and the Future of Public Policy, London: Palgrave Macmmilan, 2009, pp.52-70.。政策网络是由政策管理者与目标群体组成的集合体,是国家福利体制所蕴含宏观经济变量、正式与非正式政策、历史文化与信仰、利益代理人等要素在政策构建过程中的行动意象表达(13)Evans M., “Understanding Dialectics in Policy Network Analysis”, Political Studies, vol.49, no.3 (August 2001), pp.542-550.。在布鲁金提出的“网络—工具”模型之中,政策网络具有多元一致性、主体独立性和相互依赖性等特征,既是政策构建的先定条件,能够通过内部政治、经济、法律和组织等方面的资源依赖和交换推动政策的制定与应用,也是受政策影响而弹性变动的未定项(14)Bruijin H.D. and Heuvelhof, E.T., “Policy Analysis and Decision Making in a Network: How to Improve the Quality of Analysis and the Impact on Decision Making”, Impact Assessment and Project Appraisal, vol.20, no.4 (December 2002), pp.253-265.。例如,社会救助制度作为社会治理的政策工具,国家权力将引导建构其合法性基础,而其合法地位的确定或将推动国家权力体系调适和支配手段改革(15)贾玉娇:《重新发现东亚社会保障——对发展主义话语中东亚国家发展能力的回应及新解》,《社会保障评论》,2020年第4期。。基于政策工具与政策网络的复杂博弈,相关研究分化出技术论、设计论与过程论等三个学派(16)郭随磊、魏淑艳:《政策工具研究的过程论视角:优势、逻辑与框架》,《东北大学学报》,2017年第3期。。其中,技术论强调政策工具的工具属性;设计论强调对社会问题及其对策的结构性分析;而过程论则是基于所处情境的经验分析,侧重探讨政策工具的价值因素、推动力量及其与外部环境的互动关系。过程论学派认为,即使是实践效果并不明显的政策工具,其形成、应用、变迁的构建过程本身也蕴含着相当的过程价值、程序价值和历史价值(17)盖伊·彼得斯、弗兰斯·冯尼斯潘:《公共政策工具: 对公共管理工具的评价》,顾建光译,中国人民大学出版社2007年版,第45-62页。。因此,为了更好地解构东亚渐进式福利过程,验证福利政策“工具—网络”的动态关系,彰显中、韩社会救助制度构建对国家福利体制的映射,本研究拟采用政策工具研究领域广泛应用的过程论作为分析框架。

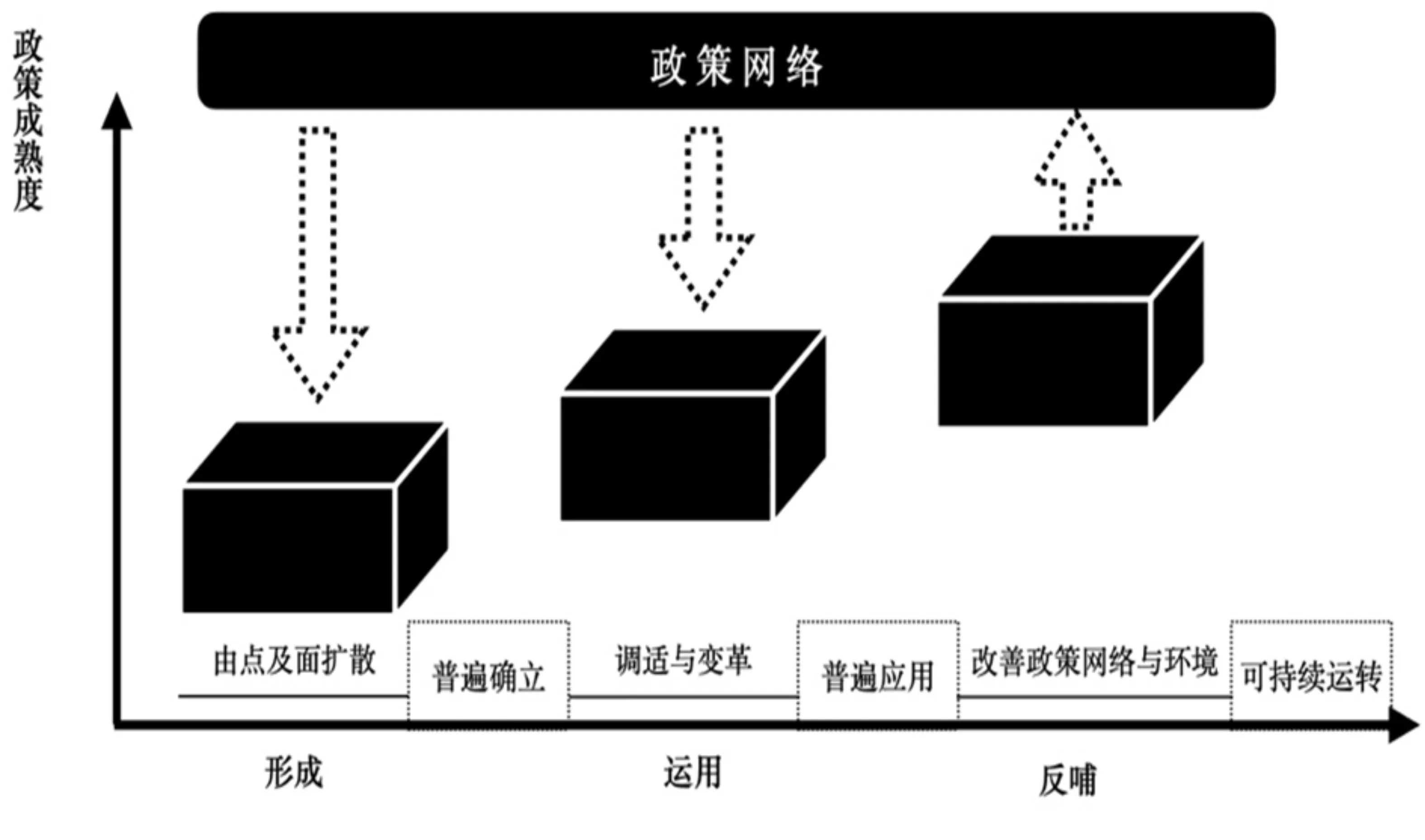

在过程论视角下,社会救助制度与特定习惯、文化、理念的联结与互动贯穿其构建过程(18)Pierre L. and Patrick L.G., “Introduction: Understanding Public Policy through its Instruments: From the Nature of Instruments to the Sociology of Public Policy Instrumentation”, Governace, vol.20, no.1 (January 2007), pp.1-21.。从政策运行的一般性逻辑链条来看,社会救助制度的构建过程可以概括为由形成、运用和反哺三个环节构成的连续统。如图1所示,政策工具的形成过程以其变得“常见”为终点,运用过程以其“有效落地”为终点,而反哺过程则侧重其对政策网络在议程设置、制度变迁等要素上的反作用,以形成“网络—工具”动态平衡结构为目标。通过形成、运用、反哺三个环节,社会救助制度不仅确定了其作为政策工具的合理性,使得政策成熟度呈阶梯式上升,更进一步实现了与政策网络间的能量转换。

图1 过程论视角下社会救助制度构建的全周期逻辑链

基于过程论视角,本文认为通过对“低保”和“国基保”在政策形成、运用、反哺过程中的策略选择及其与政策网络的互动图式进行比较,能够在一定程度上把握两国的福利供给模式特征,进而为探讨东亚福利体制的质相同异提供新的证据。

三、中韩社会救助制度构建过程简述

作为现行“低保”和“国基保”制度的首倡实验,上海低保和首尔基础保障虽然都采用无差别现金支付的方式进行贫困治理,但在具体设计上仍有差异(19)郭林、付名琪:《巨型城市社会救助政策国际比较研究——来自上海低保模式和首尔市民福利标准的经验》,《国外社会科学》,2018年第2期。。上海“低保”的待遇计发以家庭收入为主要依据,家庭成员以共同生活为基础,指向最低水平的生活保障。在资金来源上,“低保”依赖中央、省、市三级财政分摊,国家力量对制度设计具有绝对的话语权。相反,首尔基础保障在公共扶助的框架下展开,强调中央政府、地方政府、义务赡养人和社会捐赠在贫困治理中的共同作用(20)金钟范:《韩国社会保障制度》,上海人民出版社2011年版,第15-32页。。在原有的《国民基础生活保障法》框架基础上,首尔基础保障分层提出了“能过上与首尔市特点相符的‘既健康又有文化’的生活”而保障的最低生计费和“基于国际贫困基准线”的适当生活保障标准(一人家庭中等收入水平*40% +四人家庭中等收入水平*100%),指向带有普遍性的新福利(21)Kim K.H., Restructuring the Seoul Basic Security Scheme Corresponding to the National Basic Livelihood Security Reform, 2017-04-05,https://seoulsolution.kr/en/content/restructuring-seoul-basic-security-scheme-corresponding-national-basic-livelihood-security.。

在央—地政府以及地方平行政府间的互动下,上海“低保”和首尔基础保障逐步扩散形成全国性的社会救助制度。1993年,基于对上海低保制度的专项调研,国家提出要将“对城市社会救助对象逐步实行按当地最低生活保障线标准进行救济”纳入今后五年的发展目标,后于1997年下发《关于在全国建立城市居民最低生活保障制度的通知》,提出按时间表在全国范围内建成城市低保制度。相较而言,农村低保制度的确立周期相对较长,从1996年《关于加快农村社会保障体系建设的意见》始,直至2007年9月底才完成全国2777个涉农地区的建制工作。通过统计全国各省市明确提出建设低保制度的时点,研究进一步发现中国低保制度的形成表现出明显的阶段性特征。无论是城镇低保还是农村低保,在首倡后的1-2年都属于小范围学习期,主要扩散到邻近或经济发展水平相当的地区,如北京、广州等;此后3-5年属于大规模扩散期,大部分东、中地区都完成建制工作;最后进入稳步推进期,向尚未建制的西部省份和经济落后的地区扩散,最终在全国范围内实现全面建制。

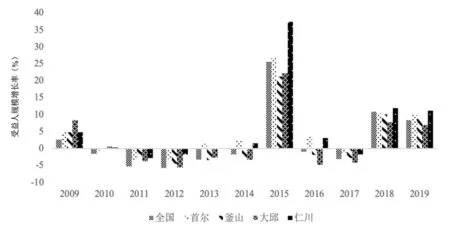

相较而言,韩国“国基保”吸收首尔经验进行结构性调整的进程相对较快。2015年,在首尔基础保障提出三年后,韩国保健家庭福利部正式宣布在全国范围内推行定制化的生活保障服务,放宽生活扶助对受益人和法定赡养人的资格审核标准以缩小福利死角,并将生活救助的标准修改为全国家庭中等收入的28%(22)Jaehyun N. and Hyungjohn P., “The 2015 Welfare Reform of the National Basic Livelihood Security System in South Korea: Effects on Economic Outcomes”, International Journal of Social Welfare, vol.29, no.3 (January 2020), pp.219-232.。如图2所示,在“国基保”受益人连年降低的背景下,首尔市于2012年率先实现受益人数量的增长,而后2015年“国基保”的结构性调整使得全国受益人规模出现显著增长。

图2 韩国基础生活保障制度受益人数及其增长率:首尔市与韩国整体水平比较

值得注意的是,仁川市于2014年借鉴首尔模式,率先对基础生活保障制度的准入口径进行修改。由图3可见,在韩国的大型城市之中,仁川市“国基保”的受益人规模领先釜山和大邱于2014年实现正增长。在2015年“国基保”政策统一调整后,四大城市的受益人规模变动趋势(除2016年外)大致相同。

图3 韩国基础生活保障制度受益人年度增长率:四大城市与韩国整体水平比较

在普遍建制的基础上,为强化制度对地方政策网络和时代发展的适应性,提升政策工具的治理效率和运用可能,中、韩两国相继出台补充性文件对“低保”和“国基保”进行变革调适。2013年,国务院按照精准扶贫方略要求,要求对农村地区困难群众建档立卡,强化低保政策与扶贫政策的衔接。对于城镇低保对象,提倡按照《就业促进法》的相关规定,保障具有劳动能力和劳动意愿的低保对象就业。与此同时,为降低原有政策设计中“补差制”的影响,中央政府要求在进行低保家庭收入核算时扣除必要的就业成本,防止低保对象的生活水平与劳动参与率呈逆向增长。通过一系列的政策接续,低保制度开始由传统的“输血式”补助向“造血式”扶助转型,在一定程度上更新了贫困治理的内涵。如图4所示,自2013年起,中国农村低保受益人规模逆转增势,从当年的5388万逐年下降至2018年的3519万,城镇“低保”的退出率也不断提升。对应地,全国社会救助投入占GDP的比重从2012年的高峰值1.25%逐步下降至2020年的0.91%,在经济增长和财政支出增加的历史潮流中实现制度的稳健运转(23)程杰:《中国社会救助投入强度研究》,《社会保障评论》,2021年第4期。。

图4 中国低保制度受益人规模及年度增长率:城市与农村比较

同时,韩国在通过放宽“国基保”待遇准入标准扩大受益人规模的基础上,又于2014年将在韩居住、与韩国国民有婚姻关系或抚养韩籍儿童的外籍人士正式纳入基础生活保障范围。由于数据局限,韩国“国基保”中的外籍受益人规模不得而知。但如图5所示,韩国跨国婚姻占比在2012-2019年间呈持续上涨状态,持婚姻签证的外籍人士占比稳定在7%~10%之间。相较于其他在韩外籍人士,持婚姻签证的外籍人士整体上表现出更高的经济不活跃性,占不活跃总人数的12%~24%。由此可见,将与韩国国民有婚姻关系或抚养韩籍儿童的外籍人士纳入“国基保”的保障范畴将进一步扩大制度的受益人规模。

图5 韩国国民基础生活保障制度外籍受益人规模估计

四、共性价值与异化选择:中韩社会救助制度构建过程的福利表达

整体来看,中国低保制度与韩国国民基础生活保障制度的形成与运用都经历了相似的“由点及面”式扩散和变革调整过程,但在具体策略上有所不同。与此同时,无论是在中国还是韩国,新形成、运用的社会救助制度将会通过对相关要素功能的差异化调整反哺政策网络与环境,在一定程度上强化制度簇拥者在社会治理中的能动空间,实现政策“网络—工具”的动态平衡。基于对差异化策略的根源比较,可以发现中、韩两国在社会救助制度构建过程中蕴含着内在统一的价值追寻。

(一)制度形成过程——福利供给的生产主义内驱力

贯穿“低保”与“国基保”的形成过程,两国在政策工具的选择上均带有明显的分离性,暗示着福利制度对地区经济发展差异的主动适应。伴随着“分批式”的政策形成过程,中国低保制度表现出明显的城乡分离性。据有关研究显示,中央政府在1993-1999年间发布的关于推进城镇低保制度建设的文件高达76册,是农村低保文件的一倍有余(24)朱旭峰、赵慧:《政府间关系视角下的社会政策扩散——以城市低保政策为例(1993-1999)》,《中国社会科学》,2016年第8期。。与此同时,虽然韩国基础生活保障制度的调整是一步到位的(除仁川于2014年率先自主学习进行调整),但“国基保”仅采用首尔基础保障试行的准入口径调整,而搁置“适度福利标准”这一待遇调整。重口径而轻待遇的调整策略选择在一定程度上避免了由福利支出过高造成的财政负担急剧增长。追本溯源,无论是差异化的扩散进程,还是分离性的制度构建,都在一定程度上映射着两国福利体制的生产主义特征。生产主义福利体制倾向于以促进经济发展和资源获取为目的来构建福利制度,强调福利供给不应该成为地区经济发展的负担(25)Holliday I., “Productivist Welfare Capitalism: Social Policy in East Asia”, Political Studies, vol.48, no.4 (February 2002), pp.706-723.。在此逻辑下,地方政府在以“福利制度经济负担”和“福利制度经济潜力”构建的二维框架中权衡自身在制度构建进程中的时序定位。

对福利制度经济潜力的判断可以解释为什么低保制度优先扩散至具有地缘和行政亲近性的地区,而韩国只有仁川市对首尔基础保障进行率先学习。从地方政府的角度来看,建设基础生活保障制度是增强地区竞争力,提升地区资源获取能力与经济发展潜力的手段之一。根据万伯格提出的竞争力类型框架(26)Vanberg V. and Wolfgang K., “Institutional Competition among Jurisdictions: An Evolutionary Approach”,Constitutional Political Economy,vol.5, no.2 (March 1994), pp.193-219.,中国低保制度扩散更多受到地方政府对向上延伸的政治竞争力的追寻驱动,而仁川市则是为了强化向下延伸的市场竞争力而对邻近的首尔市进行自主学习。在新中国从“单位制”向市场经济转型的过程中,对难以抵抗市场经济风险的困难群众进行兜底性保障是构建人民群众与政府情感粘性的重要手段,其直接经济效益并不明显。在“下管一级”的治理框架下,下级政府的发展权经常受到上级政府注意力分配的直接影响。因此,在发展资源整体有限的背景下,下级政府会在“政治锦标赛”驱动下,顺应上级政府的政策号召依序建立起基础生活保障制度。相反,仁川参照首尔模式对基础生活保障制度进行调整则是为了在劳动力自由流动的背景下更好地承接首尔市的外流劳动力。首尔市由于生活成本持续走高、就业竞争激烈等因素的综合影响,劳动力外流倾向突显。作为首尔毗邻城市,仁川市成为外流劳动力,尤其是中等收入群体的首选目的地。然而,首尔基础保障意味着首尔市的社会保护机制开始向城市相对贫困阶层延伸,在一定程度上挤压了仁川市劳动力市场的竞争力。因此,为了维持市场吸引力,仁川市不仅将基础生活保障制度的准入口径放宽,也参照首尔经验提高了福利待遇标准,使得两地区的基础生活保障水平大幅高于国内其他城市。

与此同时,对福利制度经济负担的分析可以合理化中、韩社会救助制度扩散的分离性特征。在低保制度扩散时期,中央政府虽然具有较高的建制热情,但尚未形成成熟的福利支出分摊机制,地方财政一直是低保制度的主要资金来源。直至1999年和2007年,中央财政才开始分别为城镇、农村的低保制度注资。鉴于城乡地区在经济储备以及受益人规模的非均衡分布,低保制度会给农村地区的经济发展带来更大的负担。特别地,2000年税费改革正式取消“三提五统”,农村地区财政收入的进一步紧缩使得制度扩散进入“倒退期”,直至2005年省级财政开始划拨专项支援资金才得以继续推进。类似地,韩国“国基保”在进行结构性调整时仅针对准入条件而非待遇水平进行调整,也是为了避免财政负担的急剧增加。但与中国“低保”不同,韩国“国基保”自设置初期起就确定费用总额由中央、市道和市郡区三级承担。其中,中央财政承担75%以上,市道承担剩余的30%~70%,市郡区承担剩余部分(27)数据来源:韩国国家统计信息网(KOSIS),http://kosis.kr/eng/search/searchList.do。。因此,在中央政府要求对“国基保”进行结构性调整时,地方政府处于非竞争性从属位置,从而使得制度扩散能够“一步到位”。

(二)制度运用过程——福利供给的生产性倾向与家庭主义价值偏好

在普遍建制的基础上,中、韩两国分别从贫困治理内涵更新和外延拓展对制度进行调适,由此带来受益人规模的反向变动。中国的低保制度通过联动脱贫使得受益者自我生产能力提升而整体受益规模降低;韩国“国基保”则通过放松制度准入条件使得整体受益规模扩大。但结合两国的政策网络特征,可以发现差异化调适路径本质上是福利供给的生产性逻辑与家庭主义价值追寻对不同社会环境的适应。

中国低保制度与扶贫开发、就业扶助政策的联动是对福利制度生产功能和家庭主义的双重响应。在“有限理性”作用下,初始的低保制度在运行过程中表现出一定的外部性风险与供给性缺陷,衍生出“福利依赖”等逆向选择问题,对福利资金的运行效率产生消极影响。因此,从供给侧对福利制度进行改革进而形成渐进性的权变控制十分必要。从“输血”到“造血”的改变一方面能够帮助“低保”受益人进入劳动力市场,通过工资性收入带动社会财富和家庭资金的乘数增长,产生稳定的经济效应;另一方面能够逐步缩小财政在贫困治理上的非产出性支出,降低福利制度的经济负担。特别地,调适后的低保制度通过对企业等社会力量的开发,实现了贫困治理的成本分摊和效能提升。与此同时,以家庭为单位的扶贫开发与救助扶助能够通过对低保受益家庭的深层赋能,帮助其摆脱原有的“低水平福利循环”困境,强化家庭功能,维护家庭稳定。通过“造血式”的福利供给,低保受益家庭由原先被动的福利获得者转变为自我保障的能动主体,在一定程度上推动了国家福利供给范式的转型升级。

相似地,韩国“国基保”将外籍人士纳入保障范围既是对新时期家庭结构转变的适应,也在一定程度上强化了福利制度的生产属性。作为儒家文化影响下的东亚国家代表,韩国的社会政策具有明显的家庭主义特征,强调福利供给要促进家庭成员的相互依赖,维护家庭团结。随着外向性经济的迅猛发展,多元文化家庭在韩国的比例越来越高,但前期却被排除在制度保障之外,面临较高的功能受损与解体风险。将与韩国公民有婚姻关系或抚养韩国儿童的外籍人士纳入制度保障范围,既能在一定程度上为高风险的多元文化家庭提供保护,也能部分增强家庭在儿童保护、老年照料等领域的自我保障能力。更重要地,将外籍人士纳入制度保障是韩国对国际资本和劳动力市场释放出的积极信号,具有鲜明的经济取向。自1998年经济危机以来,韩国由于国土面积狭小以及自然资源的局限,经济发展以二、三产业为主,对国际资本的依赖尤其强烈。据韩国税务部公布的全国税收数据显示,在首尔、仁川、釜山、大邱等大城市,由外资直接或间接控股的企业所贡献的税收占总量的一半以上(28)数据来源:韩国税务部, http://kosis.kr/eng/statisticsList。。因此,在国际劳工组织、国际社会福利运动、“参带连带”社会福利委员会等跨国、跨阶级福利联盟要求提高在韩外籍人士福利待遇的背景下,“国基保”率先给予符合条件的外籍人士以国民等同待遇,助力韩国吸引国际资本和劳动力。此后,韩国的养老金计划、健康保险等相继对外籍人士开放。

(三)制度反哺过程——福利供给的家庭团结与社会稳定诉求

福利制度作为一种客观存在会对政策网络产生反哺作用。根据福利政策对社会权利以及社会分层的影响,可以判断国家福利体制的价值取向。过程论学派强调,这种从政策工具向政策网络的能量输出也是制度构建过程的重要环节,关系到制度能否实现与政策网络的动态平衡,进而保障新形成制度实现全周期可持续运转。研究发现,中、韩两国的社会救助制度在家庭团结和社会稳定两大价值遵循下,通过差异化的反哺策略形成了富于弹性的“网络—工具”动态平衡结构。

埃斯平·安德森强调,福利产出对社会权利的影响主要在“去商品化”和“去家庭化”两个维度展开,分别对应个体从制度中获得的无关市场参与的国家福利和家庭福利(29)Esping-Anderson G., Social Foundations of Postindustrial Economies, Oxford: Oxford University Press, 1999, p.45.。作为一项兜底性福利制度,中、韩两国的社会救助具有无差别、非选择性等特征,表现出本质相同的非商品化福利特征和相似的国家福利责任。与此同时,“低保”和“国基保”均表现出较低的“去家庭化”,强调家庭在贫困治理中的责任。但在两国差异化的制度构建中,社会救助对家庭主义传统的迭代策略却不尽相同。以家庭照料功能与家庭照料负担为坐标轴,赖特纳将福利国家的家庭主义划分为显性家庭主义、自主家庭主义、隐性家庭主义和去家庭化四种类型(30)Leitner S., “Conservative Familialism Reconsidered: The Case of Belgium”, Acta Politica, vol.40, no.4 (2005), pp.419-439.。其中,中国低保制度通过联动扶贫开发、救助扶持,增强了家庭的经济能力(特别是鼓励低保家庭中的女性进入劳动力市场),有效强化了家庭的福利供给能力。但是,由于并未制度化地联动家庭照料支持服务(如志愿者、行业力量等等)以减轻家庭照料负担,在一定程度上促使着传统的家庭信仰走向显性家庭主义。相反,韩国“国基保”在通过放宽义务赡养人收入审核强化家庭照料功能这一基础上,还通过为制度受益家庭提供针对性的婴幼儿访问服务、放学儿童看护服务、老年人和残疾人士照看服务以及家庭照料者的综合化援助服务,减轻了家庭的照料负担。通过兼顾家庭照料功能与照料负担,韩国“国基保”影响下的家庭主义开始走向自主化。虽然对贫困家庭照料压力的覆盖范围和保障程度不一,但中、韩两国的社会救助制度都在一定程度上回应了社会福利制度在强化家庭团结、增强家庭粘度上的历史责任,通过对家庭责任的强调和高水平的家庭参与缓解了国家对利维坦式福利供给的现代性焦虑。更重要地,两国的社会救助制度通过型塑制度受益家庭的可持续生计框架,提升了贫困家庭的主体意识和改善生计系统的可行能力(31)王一:《可持续生计视角下“参与式”反贫困路径探索》,《社会保障评论》,2020年第1期。,为制度的可持续运行提供可能。

与此同时,在阶层性福利分配方式下,社会救助制度作为“兜底性”的福利产品能够在一定程度上消解由初次分配不均带来的社会情绪,对维护政权与社会稳定起到重要作用。然而,由于在受益人申请条件界定上的差异,中国“低保”和韩国“国基保”对社会分层的影响具有差异性。在中国,以恩格尔系数和菜篮子法为计发标准的“低保”旨在保护“贫困自然人”,受益意味着对生计风险的对冲,不直接关联分层化的社会收入结构。通过对生活困难群众的救助与帮扶,低保制度可以增强低收入家庭在初次分配市场中的竞争力,间接而渐进地促进社会收入分层差距缩小,促进社会公平。相反,以社会中等收入一定比例作为计发标准的韩国“国基保”旨在保护“社会贫困人”,受益是基于个体收入和生活质量在社会分层中的相对位置。通过放宽受益人准入条件将边缘贫困和相对贫困纳入保障,可以通过避免阶级旁落维护现有社会分层结构稳定,但并没有为低收入人群的向上流动提供渠道。相对而言,中国“低保”比韩国“国基保”在促进社会阶层流动上表现出更强的优势效应。无论是中国还是韩国,发展型社会救助制度的形成与运用都为维护社会稳定和阶层平衡助力,也在一定程度上促进了制度受益人的话语权提升,为持续优化贫困治理效率提供可能。

五、结论与讨论

东亚国家倾向于在渐进主义过程中完成福利制度的构建,而构建过程能在一定程度上映射出国家的福利体制特征。研究发现,在东亚福利体制共同的生产主义价值追寻中,中国低保制度的形成过程呈“分批式”特征,而韩国“国基保”的结构调整则“一步到位”。中、韩在制度形成过程中分别表现出的“城乡分离”和“制费分离”都是对国家经济发展基础的适应,具有本质相同的“生产主义”特征。在普遍建制的基础上,中国“低保”通过以家庭为单位联动扶贫开发与就业扶助,在强化制度生产性、降低制度经济负担的同时,提升了个体和家庭在福利供给中的责任与可行能力。韩国“国基保”则通过将与韩籍公民有婚姻关系或抚养韩籍儿童的外籍人士纳入制度保障范畴,在跨国婚姻普遍的社会背景下维系了多元文化家庭的福利功能与情感黏性,并为国家经济吸引全球资本和劳动力释放出积极信号,带有一定的经济发展目标。因此,贯穿社会救助制度的形成与运用,中、韩两国虽然表现出差异化的应对策略,但其本质上是东亚福利体制生产主义追求和家庭主义向往对政策网络以及政策环境的适应性表达,具有内在一致性。在反哺过程之中,中国“低保”和韩国“国基保”通过增强家庭的照料功能改变了原利维坦式的福利供给,呼应了儒教福利哲学中的家庭主义传统,但因为在减轻家庭照料负担上的差异设计使得二者走向显性家庭主义和自主家庭主义的不同道路。同时,在阶层化福利制度框架下,中国低保制度通过提升低保家庭的经济竞争力,间接地促进了收入差距缩小和社会结构转型。相反,韩国国民基础生活保障制度通过放宽以社会中等收入为参照的受益人与义务赡养人财产审核标准和国籍限制,避免了边缘贫困和相对贫困人群的阶层旁落,维护了社会收入分层的相对稳定。因此,在国家福利体制对家庭主义、社会稳定的共同价值追寻下,中、韩社会救助制度对社会权利和社会分层结构产生不同影响,使得东亚福利体制的社会表达呈现出长期性的碎片化。

以中、韩两国的社会救助制度为切入点,本研究创新性地通过福利制度的构建过程来回应“东亚福利体制”是否存在这一元问题。研究认为,出于对差异化社会设定的适应,东亚地区的福利实践难以用“统一的东亚之相”以概括。然而,贯穿制度构建过程的生产主义逻辑与家庭主义价值追寻,以及福利制度对家庭功能和社会稳定的效用偏好,均在一定程度上映射了东亚福利体制的内在统一性,彰显了东亚式福利承诺在日益丰富的地域福利实践中的历久弥新。□