民众生活方式变迁与园林价值调适:基于新中国成立以来的一种历史比较分析*

2022-10-13谷康

谷 康

内容提要 民众生活方式成为近年来各领域的讨论热点。民众生活方式的变迁为园林价值属性的丰富完善提供了客观条件,并回应了现实要求。本文从民众日常生活出发,将新中国成立至今我国现代园林发展分为四个阶段,厘清民众生活需求和园林建设的相互促进关系,总结园林在民众不同生活领域中的角色定位与功能特征,分析园林功能拓展与价值生成的规律特征,并对园林的未来发展模式进行讨论。

园林作为城市公共服务的空间载体之一,其建设模式与动态变迁为社会文化背景及既有的社会制度与政策所塑造,①其发展历程是社会经济发展规律及城市公共资源供给服务结构演变的一个历史剖面,在近十几年来引起了历史学界、法学界和行政学界学者的浓厚兴趣。已有关于民众生活方式的研究大都阐述与理解个体经验与总体结构之间的关系,②园林只是透视社会变迁及城市化进程的媒介,对于园林作为公共产品的分析更是指向宏观层面国家配置方式的总体阐释③而忽视了利益主体即民众的历史能动性。④其研究用语多来自风景园林学科,缺乏对现当代园林价值属性的批判性认识。关于园林价值的研究有三点内容值得进一步探讨:一是厘清中国现代园林发展的时期特点,二是基于园林内部性关照分析园林空间布局与功能关联,⑤三是基于园林外部性推导园林价值取向的变革逻辑。

如果说规划设计侧重园林自身的专业性,政策解读倾向于促成园林发展的制度性,那么民众生活方式则指向园林建设的社会性。民众生活方式变迁可视为人与社会互动发展的历程。⑥本文尝试以民众生活方式变迁为切入口,借助空间性、历史性和社会性的三元思维,⑦对新中国成立以来城市园林的社会价值进行再认识,以期深化中国园林社会实践的定性研究,并为相关政策提供智力支持。

生活方式流变与园林建设发展

“生活方式”一词于19世纪中叶开始作为科学概念出现在学术著作中,后发展成具有独立意义的社会学概念。⑧从马克思主义哲学观看,生活方式受生活观念的调节与指导,是在一定生活价值影响下的生活活动特征及表现形式;⑨从社会文化角度,英国社会学家费瑟斯通(Mike Featherstone)认为生活方式中隐含着个性、自我表现和风格的自我意识;从社会空间学视角看,生活方式是现代人行为活动的空间展现,⑩人们与空间的互动和对社会资源的配置方式揭示出不同群体的生活条件及价值认知。上述观点强调了生活方式中价值取向、个人情趣等意识层面的指导因素。生活方式还受到社会经济背景和个人消费水平的制约,并最终以体现在政治生活、劳动生活、物质消费生活、闲暇交往生活等多种生活领域中。本文将生活方式定义为活动主体在一定活动条件制约和价值观指导下形成的满足生存发展且具有固定行为特征的外显性活动形式,在结构上包含生活主体、生活资料、生活时间、生活空间四个基本要素。

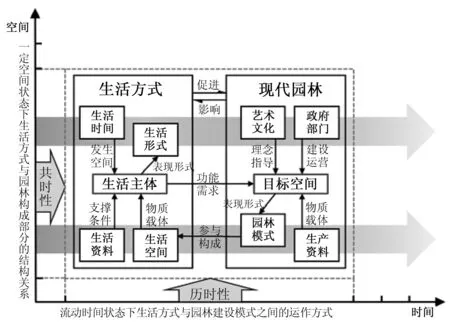

生活方式属于文化现象,在不同时空下具有不同属性,并反作用于环境,影响空间的社会建构趋向。园林作为具有公共物品属性的城市绿色基础设施,其建设运营受到政府治理模式的直接引导,在时间维度上体现历史性与时代性的统一。作为不同群体实现生活需求的物质依托,园林在空间维度上体现出一般性与特殊性的统一。作为艺术与文化产物,园林在表现形式上融合民族性与开放性。园林的发展呈现出与民众生活方式流变相协调的共时性特征。如果将民众生活方式与园林视作一个系统,则民众生活方式与园林作为构成要素在流动时间状态下呈现出传承交替、相互促进的运作方式。(图1)基于以上分析,本研究引入索亚(Edward W.Soja)的第三空间理论,在肯定园林的朴素空间性质的基础上,描述不同社会时间下民众对园林使用欲求及空间互动形式的转变,分析隐藏于园林背后的观念形态,对园林承载的多重价值进行启发性解构,体认现代园林不同层面的价值取向和实践意义。

图1 民众生活方式与现代园林发展的内在逻辑新中国成立以来民众生活方式流变与园林特征演变

新中国成立以来,我国民众生活方式和需求不断发生变化,园林体现出适应于民众需求的特征。以民众生活方式特点、园林风格及空间特征的演进为标准,1949年至今园林发展历程可划分为四个阶段。

(一)劳动社会:以苏联文化休息公园为模板(1949—1956)

新中国成立初期,自然经济占主导地位,社会生产力水平很低,市民生活水平普遍较低,人们大部分时间都被工作与劳动占用,加之国家实行统销统购政策,社会公共闲暇消费体系建设不足,所有这些都限制了民众的闲暇消费。人们的消费以温饱型为主,生活方式体现出封闭性、慢节奏、低消费、平均主义等特点。在休闲生活上,园林也效仿“苏联经验”,遵循“公园要大中小结合,均匀分布,方便居民就近利用”的规划原则,重在提供居民以住宅周边为辐射范围的游息活动空间。受政治环境及经济条件影响,集体性体育活动(如运动会、广播体操)是其时代特色。这一时期的户外休闲活动集中于同质性的公共闲暇空间中,如街坊社区等;园林活动偏向猎奇与偶然性,园林主要作为政府开展社会主义文化、政治教育的场地,在布局规划上遵循功能分区与用地定额的方法,并以主题雕像、舞池滑梯等作为物质载体,提供民众举办科普展览、开展文体活动的公共空间。园林不仅是亲近自然的休闲场所,更是集政治、教育、商业等多功能为一体的城市开放空间。

(二)革命社会:革命意识的空间化集中体现(1957—1978)

经过新中国成立初期的社会主义改造,城市建设大多以生产性功能为中心,单位大院等公共空间的诞生扩大了人们的活动范围。但政治标准在经济建设、城市规划中被夸大,“游山玩水”成为资产阶级享乐主义的代名词,人们的文化生活以样板戏、语录操等政治活动为主要形式,园林布局及功能受政治影响逐渐革命化,园林成为政治活动、宣传教育的主要阵地:有些园林出于“备战”需要被开辟成高炮阵地、人防工程;有些园林为了强调“无产阶级路线”而被改造成农田果园,以解决民众粮食短缺问题。空间布局上,大批花草灌木被砍掉以避免资产阶级“藏污纳垢”,萦回曲折的园路被拆建成开敞明朗的笔直干道,以象征无产阶级革命的开阔胸襟;在园林要素构成上,碑刻、亭廊被损毁改设伟人雕像、革命标语立牌,以体现“阶级斗争为纲”的建设目标;文化内涵则呈现为,大量城市公园改名成“人民公园”“红色公园”“工农兵公园”以符合“社会主义性质”。个人自发的休憩需求被排在群体性活动之后,园林的空间与功能也进行严格限制。园林内部除阶级教育展览等政治活动外,其他文娱活动全部停止,园林属性在“破四旧”名义下遭到不同程度的削弱。

(三)闲暇社会:西式园林的本土化景观重构(1979—2002)

1979年第三次全国园林工作会议为园林发展铺平了道路,园林建设提高了质量与速度。改革开放后,计划经济时代“先生产、后生活”生活观念发生变化,消费品市场获得空前发展,民众生活的物质基础得到极大保障,民众居住条件从解困型向安居型发展。城市居民收入增长与城市基础设施建设撬动了民众需求转变。园林作为游赏观光、休闲游憩、健身娱乐等活动场所,成为民众社会消费的重要载体与城市的形象标志。社会主义商品经济为业缘交往注入活力,人们拥有了更多自主择业权、流动迁徙权。20世纪90年代休假制度改革增加了城镇职工的闲暇时间,发达的交通增加了旅游等远距离社交机会,城市居民进入“有闲阶段”,民众公共关系意识强化,交往空间得到拓展。娱乐消遣由20世纪80年代的“被动受传型”转向主动选择、创造多样化活动方式。公园中大量的文娱设施建筑逐渐迁出园林,园林绿地的功能划分逐渐明确,出现了综合公园、专类公园等园林类型,各类公园根据自身定位进行调整以满足市民多样的需求。园林设计逐渐摈弃死板的功能分区模式,开始注重地方特色的挖掘,许多城市基于城市风貌的整体把控,在考虑城市用地性质的同时兼顾市民活动需求与绿地公平性分布,围绕城市水系及环城林地大力建设街景绿地,形成了环城公园这一特色公园形态。园林形式和内容更具现代气息,注重结合核心景点划分空间,在传统造园思想的基点上,增加功能分区、游线设计的考量,将迂回幽深的亭廊曲径与明朗开阔的疏林草地相组合,并尝试以西方景观要素代替传统园林中的构筑物、植物组团形式、装饰物等,通过多样化的服务设施与空间布局以兼顾不同身份人群的集体活动需求。

(四)多元社会:不同类型园林的精细化考量(2003年至今)

21世纪以来,城市化的文化模式与生活方式逐渐普及,民众生活体现出社会组织正式化、社会关系契约化、社会交往非人格化、生活体系开放化等特点,园林设计更加注重对地态环境、区域特色的考量,以满足民众对更宽阔的社交场地、更多样化的活动空间、更高品质的居住环境的要求。科技的突飞猛进使民众劳动方式发生了跃迁式发展,SOHO族等新生产力、新经济蜂拥而出,远程工作、居家上班成为可能,生活社会化程度提高和网络的出现使业缘交往和虚拟交往成为主要交往形式,竞争性的社会活动驱使民众的交往动机更趋向于务实及互利互惠,一些地方园林也与时俱进,推行“以园养园、自负盈亏”的政策,通过增设商业、娱乐设施增加创收。消费方式上,商品原则操纵下民众的经济价值观开始转变,享受现世的观念得到张扬,享受型、发展型消费所占比重明显提升。许多人利用闲暇时间发展兴趣爱好,参与娱乐活动,以广场舞、轮滑活动为主的趣缘群体常以公园、广场为空间载体,进而催生了园林内的商业活动,这些新兴生活方式促进了园林的规模与主题进一步细分。此外,还有许多精细化、差异化发展的园林设计理念,共同推动园林设计的多样化发展,如康复性园林景观设计、韧性城市主题下的韧性景观营造、双碳背景下有关低碳园林的讨论等,皆体现了园林设计的精细化考量。

多样性与多层次:园林在民众生活中的角色定位与价值属性

园林的公共价值作为一种框架联系起“公众需求”与“政府的公共资源供给”,它的实现取决于民众的意愿和判断。民众的期望、偏好与共识是园林价值的重要组成部分,有助于理解园林空间的多元价值。该理论源自列斐伏尔(Henri Lefebvre)的“空间三元辩证法”,列斐伏尔认为,社会实践隐藏着社会空间,日常现实(日常惯例)和都市现实(联结工作地点、私人生活及休闲生活的路径与网络)在物质空间中紧密联结成为空间实践,社会成员通过观察识别建构出符号化的“第二空间(即构想空间)”,而“再现的空间”是物理空间与精神空间的活态融合。索亚基于此提出了空间的三元辩证。他认为,第一空间关注的是物质性的空间形式,第二空间是源于精神或认知形式中人类精神视域的再表征,而第三空间超越内隐的历史与社会维度,是一种“第三化”“他者化”的空间。索亚主张以开放性、平常心面对空间的诸多可能。“第三空间”理论灵活、开放、多元的分析视野对于园林的属性及价值界定具有较大的启示意义和借鉴价值。从结构主义的视角,生活方式体现了社会实践的群体性整合,也传达了实践者对不同层面价值认可的实现需求;民众作为园林物理空间意义上的使用者,重构了基于群众关系、交往、情境的社会空间,使得现代园林在功能和主题上的属性复杂多样。通过考察民众不同生活领域的园林活动方式及活动需求,园林的定位与价值属性可以从园林角色定位、园林功能特征及园林价值属性三个方面进行深入思考。

交往生活方面,园林连接着人们的记忆与情感,具有促进人际交流机会的隐形功能。新中国成立初期,受以《雅典宪章》、柯布西耶(Le Corbusier)为代表的“功能主义”思想影响,园林被视作社会活动的容器,我国园林模仿苏联文化休息公园进行功能分区,各区内设置特定的公共设施,以求在有限资源条件下建设多样化的活动空间,最大化容纳不同年龄、不同爱好等不同群体的活动方式,如北京陶然亭公园、合肥逍遥津公园分别于1955、1956年建设舞池,为民众提供跳交谊舞的专门场地。但工具理性指导下的文化休息公园忽视了交往的自发性与灵活性,这一弊端在20世纪60年代后被改变:随着社会流动加快,小农经济下亲缘交往为主的传统模式被打破,园林定位逐渐分化,设计注重结合不同群体的社交习惯与偏好,风格体现本民族特点,如巧用地形地貌打造多层嵌套的谐趣空间、注重活动空间的可达性等,园林中的自发性活动也丰富起来,出现了公园相亲角活动、单位团建活动等社交形式。园林绿地的形态和布局受民众社交空间偏好的影响,由散点状分布向环带式分布发展,并融入城市绿地系统,共同满足居民对附近游园的要求。园林包容开放的姿态凝聚着城市化进程下日益离散的人际关系,成为不同行业、不同身份个体皆可参与的开放性社交场所。

文化生活方面,一如福柯(Michel Foucault)认为空间是一个社会进行自身规训的场所和方式,园林在新中国成立初期偏向于社会教育,后期政治教化功能弱化,侧重为民众文化生活提供必要的环境支持。民国时期的黄以仁在《公园考》中写道,园林“匪特于国民卫生与娱乐有益,且于国民教育上,乃至风致上,有弘大影响焉”,他认为园林是引导民众接受健康生活方式的社会教育场所。这一理念在新中国成立初期被广泛实践,许多城市公园内修建了文化宫、图书馆、演讲厅等文化设施,通过开展文艺、曲艺、音乐欣赏、舞会等文化活动进行群众性社会主义思想文化教育。20世纪90年代,社会主义市场经济、文化工业为大众文化的兴起和传播带来契机,民众文化生活更具感性指向及娱乐属性,园林设计更强调地方人文与精神内涵的传承,注重“民族形式”的探索。如南京钟山风景区通过编排空间序列串联周边核心旅游资源,突出龙蟠之地、帝王之宅的特征;上海梦清园遵循老旧建筑保护、适地适树等原则,延续苏州河的历史脉络,活化地方文化、促进区域发展。园林重在对地方历史与文化的凝聚,成为举办文化活动、发展大众休闲体育事业的首选。

消费生活方面,园林为经营活动提供场地,满足民众对休闲、娱乐活动的消费需求。实施社会主义市场经济改革后,民众消费结构调整,民众投资从生存性消费资料向享受性、发展性消费资料转移,文娱服务方面支出增大。园林建设适应形势,出现私人与公共部门共同所有并经营的混合供给模式,一些地方借以推行“以园养园、自负盈亏”的政策,引入价格机制填补园林日常维护、管理费用的缺口。与此同时,住房商品化改革促进了房地产兴起,园林周边的土地开发混合度与强度提升,在“公园经济”辐射效益下,园林承担了吸引人气、招商引资的经济职能,满足民众对休闲旅游产品需求的同时,其经济效益也得到提高,在价值属性上发生了从资源到资产的质的转移。实行社会主义商品经济初期,园林多见建筑小品和游乐设施,常在“新、奇、特”的基础上增设消费项目与游乐设施以追求经济效益,园林管理者通过设置经营摊点等方式营造商业气氛,体现园林作为商业游乐载体这一空间职能。

休闲生活方面,民众以园林为社会生活与自我展示的平台,寻找自身价值、追求愉悦与满足。新中国成立初期园林数量少、质量差,游园活动尚不普及。改革开放以来社会财富的积累助推了劳动者的收入上涨与劳动效率提高,尤其是20世纪90年代后,城市居民步入“闲暇社会”,大量的闲暇时间为现代人更多地从事户外活动和社会交往提供了可能,家庭、工作单位外的“第三空间”在人们活动中的地位受到重视,园林打破了绿篱或围墙包围的场地边界,以生活起居室的身份融入了民众日常生活。20世纪80年代起,园林加强日常游憩与节日旅游功能的开发,关注人的空间体验感,通过季相植物的搭配、游线序列的组织、景观构筑物的设置保证游客处于动态变化的景观环境中。价格低廉、品质稳定的预制混凝土园林小品成为20世纪八九十年代的首选,钢筋混凝土的凉亭、廊架、桌凳等被大量使用,以满足民众休息、打牌、看报等活动需要。21世纪以来,园林设计思想从空间转向场所,将行为学、心理学与空间形式结合起来,重视对场所内涵的挖掘,以丰富游客的使用体验,唤起地方百姓的身份认同。

上述分析解释了不同时期园林在民众交往生活、文化生活、消费生活与休闲生活领域的角色定位与功能特征。除这些“充斥着意识形态”的价值属性外,园林在特定历史时期还体现其他属性,如新中国成立初期的文化休息公园是民众参与政治活动的公共领域,主流公共价值为“恢复国民经济、巩固新生政权”服务,国家强化“政治对集体偏好表达的协调”,园林通过创造景观意象、促进政治活动来调动人们对革命的切近感知,如设演讲台开展政治宣讲,设展览廊、语录牌,每年的“五一”“十一”于园内举行盛大的群众游行等,以形塑公共价值。20世纪60年代初受严重自然灾害的影响,建筑工程部提出“园林结合生产”的方针,园林建设采用大众参与、以工代赈的模式,绿地林粮间种、水体大搞禽业渔业,园林绿地成为民众劳动生活中的“农场”“菜园”。目前,随着脑力劳动工种的增多,办公区户外景观、CBD广场等绿地应运而生,园林服务于民众劳动生活,为上班族提供通勤或休闲空间,有些企业甚至将办公延伸到户外,将园林绿地打造成既能思维共享的研发场地,又能彰显个性的创意密室,满足多元化的工作需求。除在民众个体生活领域中的直接作用外,园林的文化公共物品的属性使其价值上升到区域和城市层面,在展现地方文化、打造城市形象、传承国家及民族精神方面发挥着不可小觑的作用。

综上所述,园林根植于人的内外需求,民众生活方式构成园林角色定位不断变化的基本动因。改造物理空间或创造实践活动,构成园林属性产生和变革的基本途径,园林的价值在人们的认识深化以及园林行业自身职能扩张下日趋丰富,体现出民众对美好生活的追求。从园林服务供给与民众生活的价值构成上看,绿化公共物品的属性决定了公共资源使用者(即民众)的效用受益。园林相对于民众生活的功能价值来源主要有四:一是保障民众享用城市空间条件及配套服务设施的权利,二是向民众提供社会生活与展示并认同自我的舞台,三是作为空间媒介促进大众文化艺术传播与信息传递,四是发挥经济效益,参与构成区域与地方消费市场。园林形式和功能属性并非各自独立存在,而是受自然地理、经济政治等限制因素影响的。园林在民众生活中的角色定位也因不同群体特性及生活领域差异体现出不同形态,共同构建出承载大众回忆的市井民俗生活意蕴,赓续我国现代园林功能与形式的集锦式发展增长。

①朱迪、Alison Browne、Josephine Mylan:《供给系统、社会习俗与生活方式——中产阶层日常生活中的饮食消费变迁》,《山东社会科学》2020年第3期。

②④胡悦晗、谢永栋:《中国日常生活史研究述评》,《史林》2010年第5期。

⑤索晓霞:《乡村振兴战略下的乡土文化价值再认识》,《贵州社会科学》2018年第1期。

⑧唐晓燕:《生活方式变迁视域下城市公共治理走向研究——以杭州为例》,《浙江学刊》2012年第3期。

⑨余涛、崔琼:《新农村建设背景下我国农村体育生活方式现代化研究》,安徽师范大学出版社,2018年,第5—7页。