制度形塑:高质量就业结构的转向

2022-10-13郭冉

郭 冉

内容提要 我国高质量就业结构的转型受到宏观和微观层面制度因素的双重影响。通过对政策文本以及调查数据中制度性影响因素的分析发现,2011—2021年我国就业质量整体上呈现波动中增长的态势。宏观层面,制度性因素通过政策制定、高质量发展战略推动等因素对就业质量进行调节,就业质量与经济发展密切相关。微观层面,制度性因素对于就业质量的影响体现于横向影响和纵向影响两点。横向来看,体制内工作的就业质量整体较高,其优势体现于就业稳定性和强度。体制外的私营企业收入较高,可弥补稳定性的不足,进而提升就业质量。纵向来看,制度因素通过或隐或显的方式对就业质量的不同纵向层级发挥了不同作用。在政策层面,需根据就业质量的动态变化和影响机制的异质性采取灵活的政策供给方式。此外,鼓励灵活就业、壮大新职业群体是促进更加充分就业的重要途径,也是促进更高质量就业的基础。

问题的提出

制度形塑,是我国高质量就业的重要特点。通过宏观政策调整和落实,有效推动高质量就业发展,也是我国社会主义制度优越性的集中体现。党的历次会议均强调,稳定和扩大就业对于改善民生福祉具有重要的作用。党的十八大报告提出“推动实现更高质量的就业”,党的十九大报告进一步提出我国经济已转向“高质量发展阶段,要坚持就业优先战略和积极就业政策,实现更高质量和更充分就业”。十九届四中全会和五中全会在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的基础上,将此表述进一步调整为“更加充分更高质量就业”,体现出实现更充分就业和更高质量就业一体两面和相辅相成的逻辑顺序,成为新时代就业政策发展的重要导向。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》也提出,实施就业优先战略,需强化就业优先政策,健全就业公共服务体系,全面提升劳动者就业创业能力。

就业在民生中处于基础性的地位,一直以来都受到社会各界的高度关注和广泛讨论。“十三五”时期,我国就业质量在已实现比较充分就业的基础上持续提高,新增就业人数和调查失业率都在预期范围内。①但推动实现更加充分更高质量就业,仍需在扩大就业规模、优化就业结构、促进重点群体就业平稳发展、提高贫困劳动力就业增收、加强职业技能培训和完善就业服务体系、健全法律制度保障劳动者合法权益这几个方面持续发力,做到“六稳”和“六保”。②中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。尤其是近年来,受到新冠肺炎疫情的影响和复杂国际局势的挑战,我国的就业面临更多的现实挑战。推动实现更加充分更高质量就业,不仅是深化供给侧结构性改革,构建国内国际双循环相互促进的新发展格局的题中之义,对于提高人民生活水平、协调同步居民收入增长与经济增长、改善分配结构、合理布局产业结构,进而落实高质量发展要求、实现人民群众对于美好生活的期待,也具有重大意义和深远影响。

以往研究对于“就业质量”等学术概念已有较多讨论,但对于“高质量就业”这一政策性概念的学术研究总体上起步较晚,二者讨论的问题域也不完全重合。且以往研究主题偏重于高质量就业的政策解读,关于高质量就业从政策性概念到学术概念的转化与经验研究较为缺乏,同时缺少对于制度形塑及变迁的历时性讨论。因此,对于我国较长时期的高质量就业发展变化趋势及其制度性影响因素,仍有进一步探讨的必要性。

制度形塑:我国高质量就业的主要特征

(一)何为高质量就业?

尽管针对高质量就业的相关研究已经较为丰富,但作为一个政策性纲领,目前学术研究仍然缺少对于高质量就业的准确定义,其具体含义“仍无定论”。③根据人社部的相关论述,高质量就业大致可以概括为“在已实现比较充分就业的条件下,就业规模持续扩大、就业结构不断优化、重点群体就业平稳、贫困劳动力就业增收成效明显、职业技能培训不断加强、就业服务体系和法律制度日臻完善、劳动者权益得到有效保护的状态”。④这个描述尽管仍不能算是高质量就业的准确定义,但它从政策实践的意义上指出,高质量就业既是一种程度、状态,也是一个动态发展过程,且同时涵盖了宏观和微观的多个维度。

在具体研究中,主要通过与高质量就业密切相关的概念进行测量和操作化来完成对就业质量的研究,常用概念有“体面工作”、“工作质量”和“就业质量”等。

20世纪90年代,国际劳工组织(International Labor Organization,ILO)为保障广大劳动者的合法工作权益,促进就业,加强劳动者的社会保障,提出了“体面工作”(decent work)这一概念,即“促进男女在自由、公平、安全和具备人格尊严的条件下获得体面的、生产性的可持续工作机会”,⑤并进一步加强对劳动者的保障。体面工作由6个维度的测量指标构成:工作机会、自由的工作条件、生产性的工作、公平、安全和尊严。从经验研究的角度,这6个维度被细分为11个次级指标,包括就业机会、足够的收入和生产性的工作、体面的时间、工作稳定性和可持续性、公平就业待遇、安全的工作环境、社会保护等。⑥可以看出,体面就业测量指标体系主要关注个体的就业质量。

21世纪初,欧盟委员会为缓和严峻的就业形势,同时为了整合“新欧洲”的人力资本和经济力量,提升就业的吸引力,提出了“工作质量”(quality in job)这一概念,包括工作本身的客观特征、工作与员工的匹配度、员工主观满意度和更为广泛的环境方面特征。⑦工作质量的指标体系也有相似的维度划分,且偏重于个体就业质量和主观评价的测量,如内在工作质量、技能、终身学习和职业发展等。⑧

“就业质量”概念的使用也比较多,研究中常见于就业质量指数(employment quality index)的测算及其对经济发展的影响。⑨根据就业质量的高低,国外学者也提出过“高质量就业”(high-quality employment)的概念,但与我国政策中通常使用的高质量就业概念不同,它是指个人在工作的综合环境中获得维持生计所需工资的能力,而这种环境是充满挑战性并令人满足的。⑩不过,二者也有共同点,即高质量就业是一个多维度概念,不能仅凭收入来衡量。

国内学者也对就业质量设计出了本土化的指标体系。部分研究关注宏观层面就业和经济发展形式,设计指标体系用以测量地区层面的就业质量和经济发展之间的关系。例如,有研究针对地区层面的就业质量提出包括6个一级指标、20个二级指标和50个三级指标的指标体系,一级指标包括就业环境、就业能力、就业状况、劳动者报酬、社会保护和劳动关系。也有研究从宏观层面提出4个一级指标、20个二级指标的指标体系,一级指标包括就业稳定与劳动关系、就业能力与职业发展、劳动报酬与社会保障、就业环境与工作认同。与此对应,部分研究则关注微观个体层面就业质量的评估分析,即评估人口学变量、社会经济变量等对个体就业的稳定性、工资报酬、就业满意度等维度的影响。例如,有学者构建了收入水平、就业满意度、相对收入、休闲时长和就业感受五个维度的就业质量指标体系,分析就业类型、社会资本、人力资本等因素对于就业质量的影响。也有研究从“工会”这一机构设置,来评估工人就业保障对于员工工作满意度的影响,还有研究利用人口学变量和求职活动等因素来测量对收入(客观就业质量)和工作满意度、契合度、离职意愿(主观就业质量)的影响。

此外,还有从相反方向来测量就业质量的“脆弱性就业”概念。这一概念来源于世界银行2000年提出的“贫困脆弱性”,其原初仅测量未来家庭陷入贫困的可能性,后逐渐拓展至测量就业稳定性和自主性、工人权益保护、经济报酬等内容。

总的来看,就业指标可大致划分为宏观和微观两种。宏观指标包括经济发展水平与产业结构、人均收入、劳动生产率、就业率等;微观指标则主要针对个体就业质量进行测量,如个体人力资本、工资收入、职业培训、就业保障和相关社会服务等。当然,两者并没有绝对的差别,其划分标准乃至交叉研究也应服务于研究目的,即探讨就业质量与经济发展的影响因素和作用机制。

(二)高质量就业的制度形塑及转向

中国特色社会主义的最本质特征是坚持党的领导。因此,制度形塑高质量就业结构转型的根本政治保障在于中国共产党的全面领导。在党的领导下,体制机制改革不断深化,就业政策得以不断创新发展,经济增长潜力得以充分释放,更加充分、更高质量的就业得以不断推进。

在历次中央全会公报和“十三五”“十四五”规划纲要中,促进实现更加充分更高质量的就业,都是我国经济社会发展和民生保障工作的重中之重,也直接体现出政策制定和制度设置对于更加充分更高质量就业结构的塑造和影响。如前所述,高质量就业既是一种程度、状态,也是一个动态发展过程。纵向来看,高质量就业是我国实施就业优先战略的关键,“更加充分更高质量就业”这一表述可以总结为几个方面。第一,扩大就业容量,提升就业能力,保障就业机会供给,促进更加充分就业。包括针对高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体提供就业扶持,保障就业培训,支持劳动密集型产业发展,增加公益性岗位,提高市场包容性等政策支持。此外,近年来鼓励多渠道灵活就业,如外卖员、快递员等新业态形式,也体现出更加充分更加包容的就业促进措施。第二,提升就业质量,健全就业公共服务体系,缓解就业结构性矛盾,促进更高质量就业。包括推动产业政策调整与产业升级、发展科技密集型产业、构建常态化援企稳岗帮扶机制、加强劳动者权益保障等。因此,更加充分就业是更高质量就业的基础,二者相辅相成。更高质量就业在政策实践落地过程中也体现出宏观的产业政策和微观的个体就业质量提升、权益保障相结合的特点。

学术研究中的高质量就业在表述上较少直接强调“更加充分就业”,通常将提升就业水平等作为测量就业质量的宏观指标,从产业结构优化调整、缓解结构性就业矛盾等层面加以探讨。微观层面的就业质量则主要涵盖了前文所提到的工作稳定性、工资水平、工作保障和工作强度等内容。同时本文也会进一步讨论作为促进充分就业手段的职业技能培训以及新业态就业等内容。影响就业质量的因素,主要包括制度层面的就业政策、户籍、社会保障政策、工作单位所有制属性等因素,个体的人力资本、人口学属性等因素,家庭层面的社会资本等因素,在以往研究中也多有涉及。这些因素长期演变的背后,也留下了宏观社会发展变化的制度印记。本文在分析中也采取此种视角,从动态过程来讨论就业质量的提高过程和机制,以及各个因素如何影响这一变动过程。

在社会学的讨论中,“制度”常常泛指社会制度,指向较为宏观。从社会变迁的过程来看,制度对于高质量就业结构的形塑作用在社会转型时期体现得尤为明显。20世纪90年代至21世纪初,社会学界曾有过一场大规模的“市场转型”讨论,制度变迁对就业的影响是其中的重要主题。对于我国而言,渐进式的经济社会体制改革对于就业产生了持续的影响,此后历次大大小小的制度变迁也都体现出相应的影响。在实施社会主义市场经济之前,单位制是我国城镇主要的经济社会组织形式,以行政力量为代表的再分配机制发挥主要的作用。城镇劳动者获取工作的主要方式是行政配置制度,政府通过高校毕业生分配、军人转业、子女继替等方式将劳动者统一分配到企事业单位,形成一种基本终身固定的关系。单位制同时伴随着企业办社会这一形式,可以全方位保障职工的生产生活,形成所谓“铁饭碗”。单位制在保障职工稳定工作、生活,提供相对稳定收入的同时,也产生了社会负担重、工作机制僵化的问题。在社会主义市场经济改革之后,国有企事业单位转型,逐渐将生产与生活功能区分开,剥离了专业职能之外的社会功能。在提升了专业性和效率的同时,也破除了原有制约经济社会发展的僵化机制,进一步巩固了公有制在我国基本经济制度中的主体地位。与此同时,民营经济形式也逐步成长为社会主义市场经济中的重要组成部分,社会主义市场经济逐渐建立并发挥更为关键的作用。通过引入灵活的资源配置与生产方式,大幅提升人力资本的价值,创造更多工作形式与发展机遇等,社会主义市场经济也逐步成为我国基本经济制度的重要组成部分。

(三)制度形塑下高质量就业的影响因素

从我国社会转型的过程不难看出,制度的变迁与形塑对于“就业质量”和“就业结构”的影响会随时间而变化,对其本身及影响因素的评估也会随着这一过程而发生相应的变化。

无恒产者无恒心,工作稳定性和就业保障在就业质量评估中的重要性可见一斑。尽管社会主义市场经济的发展打破了原有单位制固化的就业格局,但原有的制度性因素仍然发挥着举足轻重的作用。时至今日,“体制内”的部门,如党政机关、国有企事业单位等工作仍然以“稳定性”见长,其就业保障相对“体制外”的部门也更有优势。相应的,具有党员身份,在就业竞争中也具有一定的优势。一方面,个人成为一名中共党员需要经历严格的选拔;另一方面,相对于其他群体,党员群体能力上的优势也更加突出。

另一个重要的影响因素是户籍制度,集中体现是劳动者收入水平。原有的城乡二元分割的户籍制度,长期影响着农村外出务工者的就业和劳动保障,劳动力的自由流动受到较大的限制,制约了生产要素的合理配置和生产力的提高。另外,由于户籍限制,农民工群体的交往同质性导致其难以提升社会资本存量,进而难以获得收入高的职业且缺乏议价能力。而逐渐打破这种分隔之后,生产要素配置的约束也随之瓦解,我国流动人口规模持续上升,进而带动了经济活力的释放以及人力资本价值的提升,人民的生活水平也随之改善。

实证分析

高质量就业是促进我国高质量发展的动力与基础。如前所述,高质量就业既是描述就业质量程度的概念,也是就业质量变动的过程,因此需要使用长时段的调查数据对制度形塑下我国高质量就业结构的转向及影响因素进行动态分析。本文在实证分析中,使用了中国社会科学院“中国社会状况综合调查”(Chinese Social Survey,CSS)的六期数据。

经过数据处理,得到19885个有效样本的混合截面数据库。分年份的有效样本量,2011年为2449个、2013年为3274个、2015年为3602个、2017年为3357个、2019年为3760个、2022年为3443个。从户籍来看,农村户籍占比为56.65%,非农户籍占比为43.35%。从政治面貌来看,中共党员占比为14.51%,共青团员占比4.92%,群众占比为80.24%,其他为0.33%。从工作单位的所有制属性看,私营企业为54.10%,政府等公共部门为8.75%,国有企事业单位为22.02%,其他为15.13%。从社会人口学属性来看,样本平均年龄为41.80岁,女性占比为43.13%,已婚占比为85.30%。平均受教育年限为10.53年,其中小学及以下为18.86%,初中为33.43%,高中为21.65%,大学及以上为26.06%。

参考多维就业质量指数(multi-dimensional job quality index)的构建思路,本文中就业质量指数(Qi)由工资水平、工作强度、工作稳定性和工作保障四个维度其中i为样本个体,j为某个具体维度),通过归一化方法构建而成。工资水平由变量“月收入”测量,工作强度则由每周工作时长来测量,并根据“非全日制用工”的界定,以每周工作24小时为界,调整计算工作强度与工作质量的计算方式。工作稳定性以是否签订工作合同作为测量指标,工作保障由社会保障水平进行测量。根据指数计算方式,和Qi的取值范围均为[0,1]。

(一)2011—2021年我国高质量就业发展趋势

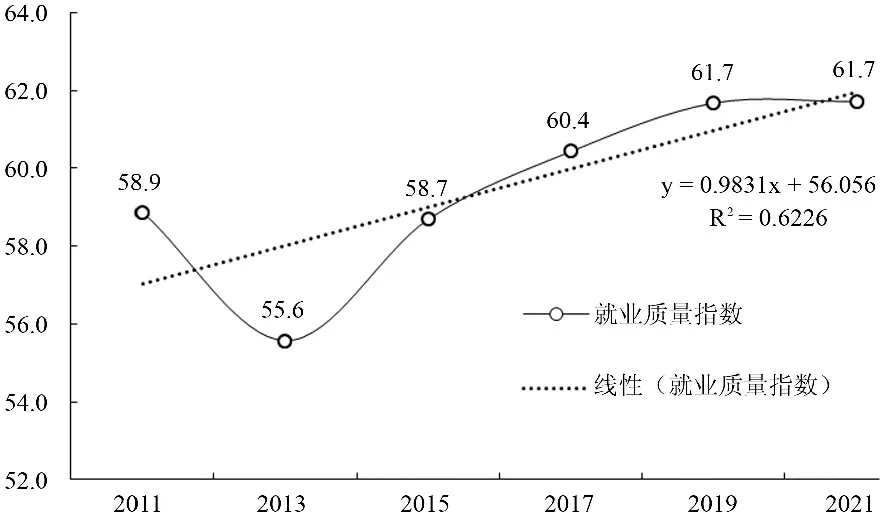

从数据上看,2011—2021年,我国就业质量总体上呈现增长的态势并逐渐趋于稳定。具体体现出两个主要特点。第一,2011—2013年,就业质量指数出现了一个明显的下降趋势,这个趋势与当时宏观经济发展趋势相同。根据国家统计局数据,我国2010年GDP增长率为10.6%,2011年为9.6%,经济增速换挡,“告别过去30多年平均10%左右的高速增长”,2012年进一步降为7.9%,2013年降为7.8%。针对经济发展的阶段性特征和结构性转变,2012年习近平总书记在广州主持召开经济工作座谈会时指出,“加快推进经济结构战略性调整是大势所趋,刻不容缓”;2014年,习近平总书记在河南考察时又做出“新常态”的判断:我国发展仍处于重要战略机遇期,需要适应新的发展阶段和新常态。由此可以看出,在适应了我国经济发展的结构性转变后,我国经济发展重新步入稳定轨道,就业质量也在2013年的低点上反弹,并稳步增长。第二,2019年和2021年的就业质量指数大致相等,且后者略高。但2021年是新冠肺炎疫情后经济迅速恢复的一年,就业质量的平稳发展,也证明我国疫情防控整体上的成功。

图1 我国就业质量指数的变化趋势(2011—2021)

从构成就业质量指数的四个指标来看,各自的发展变化趋势均有所不同。首先,较为平稳的是工作强度指数和工作稳定性指数,在11年间变化幅度不大,仅工作稳定性指数在波动中平稳上升。第二,工作强度指数和工作稳定性指数的总体均值均较高,这体现出近年来我国就业质量保障具有较好的制度基础和实践应用。第三,社会保障指数波动幅度较大,但基本上围绕平均值波动。第四,收入指数的增长最为明显,虽然经历了2011年至2013年的显著下降,但随后收入指数一路上涨。此外,相对于其他三个构成维度,收入指数对于就业质量指数的影响最为明显,就业质量的波动趋势也与收入指数的波动趋势相似。

从不同经济部门的就业质量差异来看,体制内部门的就业质量明显高于体制外部门。其中,国有企事业单位的就业质量最高(71.0),其次为政府等公共部门(64.3),再次为私营企业(56.5),其他就业部门工作质量指数最低(50.6)。具体而言,体制内部门的工作强度指数、工作稳定性指数较高,而体制外的私营企业收入相对更高,且略高于国有企事业单位和政府等公共部门。在工作质量的四个指标中,收入、工作强度和工作稳定性的权重相对较大。尽管从收入来看,体制外部门具有一定的优势,但从工作强度和工作稳定性来看,体制内部门仍具有较大的优势,这也决定了整体上体制内部门的工作质量明显高于体制外部门。此外,各个部门的就业质量指标在2011—2021年的发展趋势也与总体相似。

从政治面貌来看,具有党员身份的群体就业质量整体较高,共青团员群体的就业质量次之,政治面貌为群众的群体就业质量相对较低。这也与前文所述相符:一方面,党员资格的获得经历了严格筛选,党员群体自身综合素质较高,也具有较高的人力资本,因而就业质量会相对较高;另一方面,相对于私营企业等体制外部门,党员在体制内单位工作的可能性越高,其就业质量也相对更高。

此外,不同出生世代人群的就业质量与该群体在劳动力市场中的地位密切相关。而不同年份的就业质量变化趋势与整体相似,但对于不同出生世代的影响呈现波浪形态。总体上看,“80后”群体为劳动力市场的主力,其就业质量也是最高的。其次为“70后”和“90后”群体。在2011年后这十余年,“90后”群体逐渐进入劳动力市场,其就业质量也逐年上升。“60后”群体的就业质量相对稳定,但已经明显低于年轻群体;而“50后”及更年长群体,随着年龄增大,逐渐退出劳动力市场,就业质量也快速下降。

综上所述,2011—2021年我国就业质量整体上呈现波动上升的趋势,主要的波动原因分别为经济结构的转型以及新冠肺炎疫情的影响。党的十八大报告提出“推动实现更高质量的就业”,此后我国通过推动新常态下的经济发展和转型,实现高质量发展,促进更加充分更高质量就业。疫情后的多项举措,也促使我国经济快速复苏,不仅体现出我国经济发展的韧性,也彰显了中国特色社会主义经济制度的优越性。政府等公共部门、国有企事业单位的就业质量相对较高,具有党员身份的劳动者群体也体现出相对的优势。此外,不同出生世代的人群就业质量总体升高,且劳动力市场中的中坚力量始终都有较高的就业质量,但就业质量会随着特定年龄段的劳动者逐渐退出劳动力市场而下降,这个发现在各个时期就业指数中均得到了证明。

(二)就业质量影响因素分析

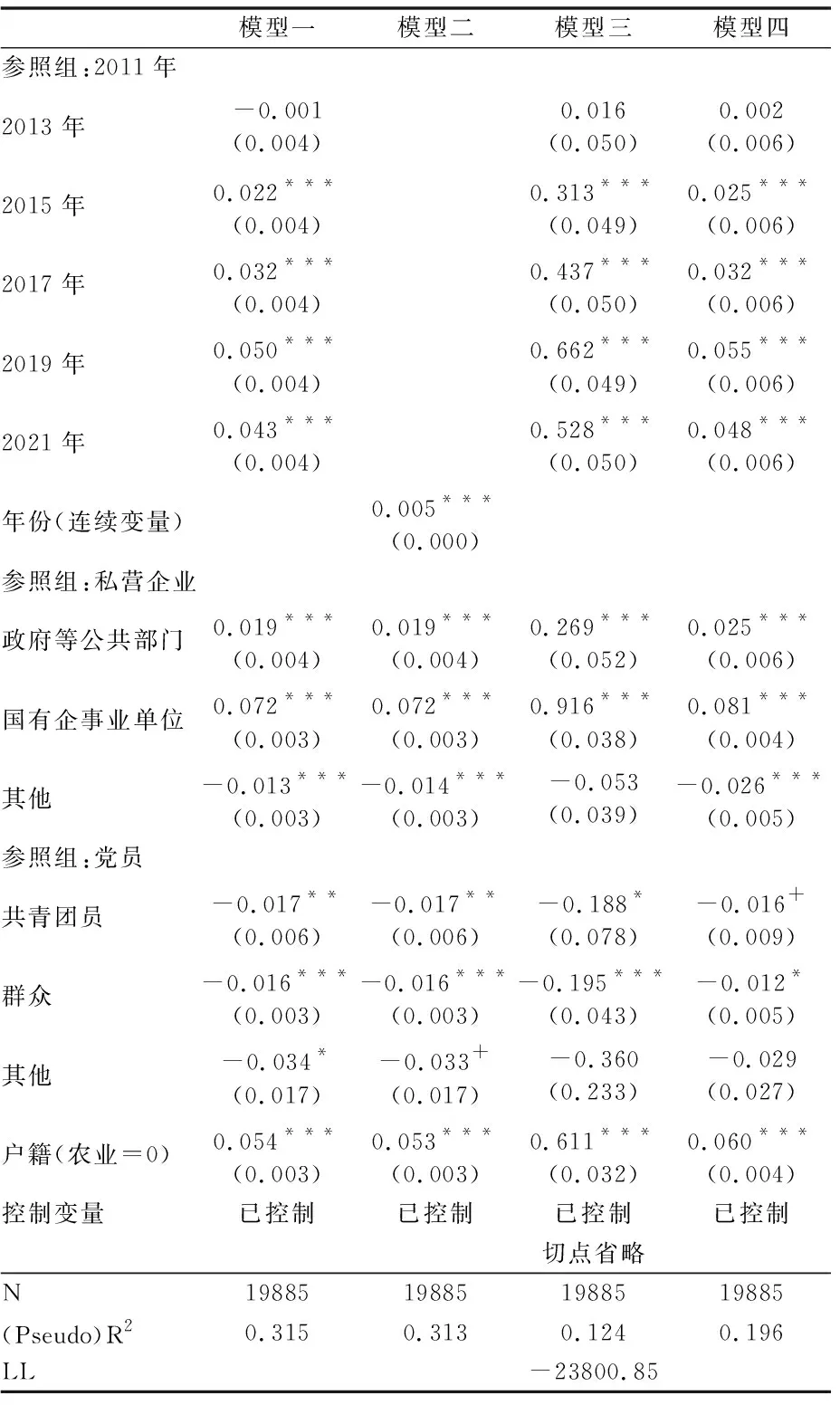

为进一步验证我国高质量就业的影响因素及其作用机制,文章设计了四组模型。限于篇幅,文章仅展示关键自变量,控制变量略去。模型一与模型二为稳健线性回归模型(robust regression),区别在于模型一将年份变量处理为虚拟变量,模型二将年份作为连续变量,二者互为稳健性分析。模型三为有序逻辑斯蒂回归模型(ordered logit),把就业质量指数分为五等分,作为有序因变量进行回归分析。模型四为分位数回归(quantile regression),采用了0.5的分位点并对其边际效应(dy/dx)进行呈现。模型三与模型四均作为稳健性分析而设计,主要检验制度性因素影响就业质量的纵向机制。

模型一中,展现了制度性因素对于就业质量的显性影响机制。首先,年份变量中参照组为2011年的就业质量指数均值,作为观测组的2013年与之没有显著性差别,随后几年则相对2011年均有显著性的增长,且系数/边际效应除2021年略小于2019年外,都是逐年增长。这个结果也反映出就业质量指数在2011—2021年波动中逐渐增加的变动趋势。作为稳健性分析的模型二中,年份连续变量同样是正向显著的,从另一个层面证明了就业质量逐年增长的趋势。第二,从经济部门来看,体制内部门的就业质量要显著高于体制外部门。以私营企业的就业质量指数均值作为参照组,政府等公共部门和国有企事业单位相对其均有显著的优势,其中前者相对参照组要高出0.019,后者高出参照组0.072,“其他”这一组别相对参照组要显著低0.013。第三,从政治面貌来看,党员群体的就业质量要显著优于其他几个非党员群体。以党员的就业质量指数均值为参照组,共青团员的均值较其低0.017,群众的均值较其低0.016,“其他”这一组别相对参照组要低0.034。最后,从户籍看,城镇户籍的劳动者就业质量显著高于农业户籍的劳动者。

模型二、模型三作为模型一的稳健性分析,二者结果基本相同,此处不做赘述。需要注意的是,模型三在解释时,除系数解读需进行指数(eb)转化外,系数的方向与强度均与线性模型解读相似。以年份变量为例,2013年与参照组没有显著性差异,而2015年就业质量指数的均值相对于参照组,是后者的eb=e0.313=136.75%,得到的是一个相对值。

表1 我国高质量就业的影响因素

(三)边际作用分析

模型四中呈现的边际效应可以展示不同分位数下回归系数的差异,从纵向上分析制度性因素对于就业质量的隐性影响机制。

从形态来看,除政治面貌这一变量外,年份、经济部门、户籍等变量对于就业质量的影响均呈现“倒U形”的形态,即对就业质量较低的劳动者群体的影响较小但逐渐增加,对中等级的就业质量影响较强,但对较高的就业质量等级影响较小且逐渐减弱,呈“先增后减”的态势。相反,政治面貌的影响与其他几个变量相反,呈“先减后增”的态势。这个差别是由于编码方式的不同造成的:在政治面貌变量中,党员身份为参照组,其他类别为观测组;而户籍变量中农村为参照组,经济部门中私营企业为参照组,年份变量则以2011年为基准年。这个趋势也从正反两个侧面体现出制度性因素对于不同层级就业质量的异质性作用。

图2 不同经济部门就业质量的横向比较

图3 各制度性变量的边际作用

具体而言,制度性因素在“低”“中”“高”三个不同的就业层次体现出不同的影响形式。在较低等级劳动力市场中,不同户籍、政治面貌乃至不同经济部门的劳动者受到制度性因素影响是最小的,也说明较低等级劳动力市场准入门槛低,对劳动者是开放的。而较高等级劳动力市场也是开放的,但由于其准入需要较高的条件和要求,无论户籍出身、政治面貌、所在行业和经济部门,都需要经历严格的筛选分流,故而此时制度性因素的作用已由其他因素(如人力资本)超过。相反,在中间层的劳动力市场中,制度性因素带来的影响较为显著且作用较强。

这个结果证明,制度性因素的影响不仅在横向上体现为不同经济部门、政治身份、户籍类型的就业质量差异,也体现在纵向上对于不同层级就业质量所发挥的关键影响上。这两种作用也通过“一隐一显”的方式共同发挥出来。

总结与讨论

(一)总结

就业是民生之本,也是最直接的经济行为。实现更加充分更高质量就业,不仅是发展经济改善民生的重大举措,也是实现人民群众美好生活期待的重要途径。高质量就业,既是一个状态也是一个发展过程,既有宏观的发展方向,也有微观的作用机制。本文结合政策梳理和数据分析,将这个政策性概念与可操作化的学术概念“就业质量”相联系,并通过多个维度的测量及影响因素分析,从宏观和微观维度讨论了我国高质量就业结构转向的制度影响因素以及形塑过程。

更加充分就业是基础,更高质量就业是目标。宏观上,我国高质量就业的结构转向与经济结构的转型及发展过程密不可分,在经济结构和就业结构转型优化过程中,用到最多的就是政策/制度工具。在这个意义上,我国宏观就业结构的转向是由制度形塑的。通过历次全会公报、五年规划纲要,通过国家战略的形式强调就业的重要性,因地制宜通过政策手段及时调整就业结构,引导就业方向。坚持就业优先战略和积极就业政策保障并持续扩大就业基础,实现更加充分就业的目标。

制度性因素对于就业质量的影响体现为就业质量与时间的强相关关系。在进入新常态后,经济增速换挡、经济结构优化升级、从要素驱动和投资驱动的发展方式转向创新驱动等,都为2013年之后的经济结构转型平稳过渡和高质量发展打下了坚实的基础,也为更加充分更高质量就业创造了条件,就业规模不断扩大、结构不断优化、质量不断提高。这个强相关同样体现在新冠肺炎疫情的防控和促进经济恢复的过程中,在党和国家的领导下,全国人民万众一心,共同抗击疫情,为经济高质量发展打下了坚实的基础,也确保了更加充分更高质量就业目标的进一步达成。

微观上,制度性因素对就业质量的影响主要体现为横向与纵向两种作用机制。横向上,户籍因素、体制内外经济部门的区分以及政治面貌体现出的相对差异,都会对就业质量产生显著影响。其中,户籍制度的影响仍通过以往城乡二元分隔的劳动力市场体现出来,尽管这种分隔的影响在逐渐减弱。党员群体的相对优势是通过获得党员“身份”时经历的严格筛选得以实现的,其自身的各类禀赋也相对较高。经济部门的作用方式体现为体制内工作更为稳定、工作强度相对较低、社会保障水平更好等,而私营企业等体制外部门的收入较高,体现出收入方面的相对优势。这也证明,私营企业等体制外部门、灵活就业等形式发挥着促进增加收入乃至提升就业质量的重要功能,进一步证明了社会主义市场经济是我国基本经济制度的重要组成部分。

另外,制度性因素对于就业质量的纵向影响则体现为对不同就业质量层次的影响,而这一影响通常是显性与隐性作用并存。其中,较低就业质量的门槛较低,对于劳动者的要求较低,制度性因素和人力资本因素发挥作用都相对较小;较高就业质量的工作则通过非制度性的人力资本等因素遮蔽了制度性因素的影响;制度性因素对于就业质量的形塑集中体现于中间等级的就业之上。这也表明,尽管部分新业态、新职业的就业质量较低,但开展多元的创业活动和就业形态,对于提升就业水平、扩大就业规模、实现充分就业具有较大助益,也是进一步提升就业质量的基础。制度性因素在进一步提升就业质量的过程中发挥了关键的作用,这也是微观层面制度因素形塑就业结构转向的方式。

(二)讨论

如前所述,就业问题是一个动态变化的问题,应辩证看待更加充分就业与更高质量就业的关系,实现二者的协同发展。就业质量的提升不能一蹴而就,需要通过制度的不断调整和形塑加以实现。

一方面,充分发挥我国的制度优势。继续通过政策的动态优化来把握和调整宏观经济发展方向,根据经济发展和产业转型升级的需要,有的放矢地使用政策工具促进就业质量和就业结构的转向。政策的动态调整,是实施就业优先战略的基本要求。需要结合宏观经济发展、产业结构转型升级等因素,并结合地区、城乡等不同特点因地制宜及时调整。发挥我国“集中力量办大事”的制度优势,从宏观上做好就业结构的引导和形塑,促进更高质量就业的实现。

另一方面,需要处理好更加充分就业和更高质量就业的关系,在更充分就业的同时,提升就业质量。其中一个需要关注的重点就是“新职业”群体。“新职业”群体近年来无论是在政策研究、制定,还是在学术研究中均得到了较多讨论。近年来我国大力鼓励多渠道灵活就业,鼓励创新创业,外卖员、快递员、网约车、网络主播等新业态形式,在促进更加充分就业方面取得了一定的成就。严格来讲,灵活就业、新职业或新业态群体在政策上属于更加充分就业而非更高质量就业。新职业群体的就业质量普遍较低,其工作强度大、工作稳定性差、社会保障不健全、缺少相应的职业技能培训,工作中面临的风险也较多。但新职业群体以其灵活的就业方式和多样的就业渠道,吸纳了大量的劳动人口,对于促进更加充分就业意义重大。且新职业群体的工资水平相对其以往从事的职业较高,在劳动力人群总体中也处于较优的地位,可以通过提高收入来提升就业质量。因此,需看到新职业群体自身存在转型升级的属性及可能性。在未来的政策制定和实施过程中,应加强对新职业群体的保护力度,通过扩大就业人群、提升就业待遇、落实就业保障等方式,不断保障其权益,推动实现更加充分更高质量就业。

①吴绮雯:《“十四五”时期高质量就业面临的挑战及解决思路》,《经济纵横》2021年第7期。

②④中共人力资源和社会保障部党组:《坚持就业优先 推动实现更加充分更高质量就业》,《求是》2022年第12期。

③赖德胜:《高质量就业的逻辑》,《劳动经济研究》2017年第6期。

⑤International Labor Organization, “Decent Work: Report of the Director-General”, International Labour Office, 1999.

⑥Richard Anker, Igor Chernyshev and Philippe Egger, et al., “Measuring Decent Work with Statistical Indicators”,InternationalLabourReview, Vol.142, No.2(2003), pp.147-178; Florence Bonnet, José B. Figueiredo and Guy Standing, “A Family of Decent Work Indexes”,InternationalLabourReview, Vol.142, No.2(2003), pp.213-238.

⑦European Committee, “Taking Stock of Five Years of the European Employment Strategy”,Communication, 416final(2002), pp.256-261;国福丽:《国外劳动领域的质量探讨:就业质量的相关范畴》,《北京行政学院学报》2009年第1期。

⑧Janine Leschke and Andrew Watt, “Challenges in Constructing a Multi-dimensional European Job Quality Index”,SocialIndicatorsResearch, Vol.118, No.1(2014), pp.1-31.