新气象论:新时代中国特色公共管理学构建的新思考*

2022-10-13杨立华

杨立华

内容提要 要建设中国特色、中国风格、中国气派的公共管理学,首先要弄清特色、风格、气派等概念之间的关系以及它们之间的整体性联系。在结合中国古今文论,辨析特色、风格、气派、境界、精神和气象等相关概念的基础上,本文发展了评价作品、研究和构建学科、学术的新气象论,指出气象是综合了特色、风格、气派、境界、精神等诸要素的更为整合性的概念,意为作品、研究、学科、学术等在整体上所形成的内外合一的总体性景象,而精神则是其核心要素、支柱和灵魂。之后,基于大视域俯瞰法,通过与中国历史、特别久远的未来以及其他国家的大时空的比较分析,本文指出“共和气象、人民精神”应是新时代中国特色、中国风格、中国气派公共管理学构建的整体和核心目标,并探讨了实现这一目标的基本路径。

导 言

每个时代都有每个时代的学界和学人必须承担的历史责任。加快建立中国特色、中国风格、中国气派的公共管理学,是当下中国公共管理学界和学人必须担负的历史责任和崇高使命。但是,要建立中国特色、风格、气派的公共管理学,即使“中国”是明确的,“特色”“风格”“气派”是清晰的,也还有一个必须回答的问题是,特色、风格和气派在整体上又表现为什么?因为,既然中国公共管理学只有一个,既然无论什么特色、风格、气派,都是中国公共管理学的,那么这些附着于中国公共管理学的特色、风格、气派,也必然会在整体上表现出一种景象。纵然如此,当说到中国特色、风格、气派时,我们是在将中国公共管理学与他国公共管理学进行对比,只要能提供真知识,中国公共管理学自会在整体上显现出与他国不同的特色、风格和气派;但同时,说到具体的作品、研究、学科、学术等的特色时,中国公共管理学又绝不可能只有一种。这不仅因为,作品、研究、学科、学术等的多样性会自然地促成即使在大的中国特色、风格、气派之下,也会有不同的更为具体的特色、风格、气派;而且因为,有意识地主动促成或追求中国公共管理学的百家争鸣、百花齐放,本就是公共管理学蓬勃发展的必要条件。这些都说明,进一步了解和弄清由特色、风格、气派等构成的公共管理学的整体景象,不仅有利于从整体上更好地认识公共管理学,有利于从整体上更好地推进其发展,而且有利于更好地认识特色、风格、气派等之间的关系,更好地推动建立中国特色、风格、气派的公共管理学。

借鉴我国古今文论,本文把由特色、风格、气派等诸要素在整体上表现的内外合一的景象称为“气象”。故此,在特色、风格、气派等基础上,本文主张对以上要素所构成的整体性气象进行研究,以为中国特色、风格、气派公共管理学的发展寻找和确定更具整体性、系统性的目标和定位,以推动公共管理学更快、更好发展。在此基础上,本文依次聚焦相关概念辨析、气象详释和新气象论的提出,当代中国公共管理学发展的可能气象追求,达到这种气象追求的基本路径选择等三个关键问题,最后总结全文。

相关概念辨析、气象详释与新气象论的提出

(一)相关概念辨析

众所周知,在讨论学科和学术发展时,除特色、风格、气派等概念外,王国维在《人间词话》中提出的“境界”概念也很重要。同时,在古今文论中,还有诸如气象、精神、神韵、兴趣、志趣、旨趣、风骨、内容、结构、形式、逻辑、方法、文采、辞藻、修辞、韵律等描述和评价作品的用语,也都可用于评价研究、学科、学术。由于内容、结构、形式、逻辑、方法、文采、辞藻、修辞、韵律等,都主要关注作品的相对实物或物化性要素,虽然也都或多或少地影响作品的特色、风格、气派等,但不太适合用来描述和分析学术、研究、学科等更大对象的特征,故本文暂不涉及。下面先主要辨析特色、风格、气派、神韵、兴趣、志趣、旨趣、风骨、精神、境界等概念。

1.特色、风格和气派

“特色”一词较好理解,一般指一个事物区别于其他事物的特点或特征。它也是相对最通用的概念。即在不特别强调风格、气派等独特要素时,“特色”一词可用于统一表示不同作品、研究,乃至科学、学术等的风格、气派等,恰如本节标题所用。

相对特色来说,“风格”一般强调事物不仅有区别于其他事物的特点,而且具有美、知识或真理等价值,为人所重视或喜爱。可见,风格的要求不仅更具针对性,且更高一层。也就是说,有些事物即使具有区别于其他事物的特色,但如特色不鲜明,不具有美、知识或真理等价值,也称不上具有风格。当然,风格讨论的对象,在不同文献中常有不同,且有时也常与其他用法混淆,例如“格调”。但“格调”在部分强调风格所包含的一些要素的同时,尤关注“技法”“章法”“意境(即‘格’)”“旋律”“节奏(即‘调’)”等,不像“风格”那样,常强调事物更为一般或含义更广的个性特征。在刘勰的《文心雕龙》中,风格基本上和“体性”相通。他说,“若总其归涂,则数穷八体:一曰典雅,二曰远奥,三曰精约,四曰显附,五曰繁缛,六曰壮丽,七曰新奇,八曰轻靡”;还说,“才性异区,文体繁诡”。①但是,具体到社会科学研究,风格则不仅指作品所表现出的相互区别的写作特征,而且包括其在研究选题、立场选择、价值判断、研究方法、理论思想、研究成果等多方面所表现出的特征。所以,风格作为事物相互区别的特征,也有不同的具体对象、范围领域、大小高低层次等;并因此不仅具有不同具体对象、范围、层次的风格,也有更综合、系统的风格等。

“气派”指事物不仅有自己区别于其他事物的特征,不仅具有美、知识和真理等价值,而且形成了比风格更广和更深的带有整体意义甚至派别意义的特征。也就是说,气派又比风格更进一步,不仅具有自身的特色和风格,而且这些特色、风格等还具有较为系统的整体或派别意义。因此,在这个基础上讲中国特色、风格,并提出中国气派,不仅合理,而且必要。

2.神韵、兴趣、志趣、旨趣、风骨和精神

这几个概念虽含义不同,但又有某些一致性。具体而言,神韵虽相对更多关注作品整体显现出的美的形象,却在强调这点的同时,通过强调“神”字,又解释了整体显现的形象或特征的内在性。换句话说,神韵强调作品的整体特征,乃至包括为读者所感受到的外在的“美”由内在的“神”所决定这样一种关系。这就使其和后面几个概念有了共通性。

兴趣、志趣、旨趣三个概念都有“趣”字,且“趣”可统一理解为“定位”“取向”“目的”等。因此,三个概念的主要区别在“兴”“志”“旨”的不同。“兴”既可理解为“兴起”“起来”“开始”等,也可理解为常说的“兴趣”。但无论哪个,都强调兴趣、目的等。“志”的意思是志气、志向等,和“趣”连在一起,表达的也是志向、兴趣等含义。“旨”则本身就是目的的意思,因此旨趣的含义是意图、宗旨、目的等。可见,兴趣、志趣、旨趣等都更多关注作品和研究的定位、价值取向和目的等。

至于“风骨”,刘勰在《文心雕龙》里也曾讲到过。他说:“怊怅述情,必始乎风;沉吟铺辞,莫先于骨。故辞之待骨,如体之树骸;情之含风,犹形之包气。”他还引用魏文帝“气”“体气”的论述,并用与山鸡相对的鹰隼的“骨”和“气”,进一步论证风骨说。他还说,“文章才力,有似于此”;“蔚彼风力,严此骨鲠。才锋峻立,符采克炳”。②可见,在他看来,风骨就是内在的、无形的、支撑文章的骨骼(支柱)、气血、气势和精神等。风骨也是一个综合概念,类似于现在所说的文章或研究的内在支撑、骨气、精神,乃至精、气、神等。当然,风格的“风”(即魏文帝之“气”)如从“内”到“外”,再从外或形表现出来,就会形成或影响文章的风格和气势等。

可见,虽然神韵、兴趣、志趣、旨趣、风骨具有不同含义和侧重,但也有共同特征,即在强调不同侧重的同时,亦强调了事物内在的目的、立场、价值、精、气、神等的重要性。因此,考虑到在讨论研究或学术等时,往往不是从学科或学术本身的角度来讨论其神韵、风骨等,而只是从研究或学术作品写作的角度来使用这些概念,为简化研究,本文不再详析这些概念,而重点关注它们都同时强调的事物的内在立场、价值、目的、支柱、骨骼、精、气、神等,并把其统一概括为“精神”。本文将不仅以“精神”来描述研究、学科、学术等的内在特征,而且将其看作贯穿所有特色、风格、气派及后面所要讨论的境界、气象等的核心要素、支柱和灵魂。

3.境界

王国维在《人间词话》中说:“词以境界为最上。有境界则自成高格,自有名句。”他还说:“境非独谓景物也。喜怒哀乐,亦人心中之一境界。故能写真景物、真感情者,谓之有境界。否则谓之无境界。”“境界有大小,不以是而分优劣。‘细雨鱼儿出,微风燕子斜’,何遽不若‘落日照大旗,马鸣风萧萧’。‘宝帘闲挂小银钩’何遽不若‘雾失楼台,月迷津渡’也。”他且强调:“沧浪所谓兴趣,阮亭所谓神韵,犹不过道其面目,不若鄙人拈出‘境界’二字,为探其本也。”③可见,在王国维的语境下,所谓境界,实际上是作品揭示事物的真相、真情和根本而达到的一种边界、范围、层次、格局等。而且,无论其边界多大、范围多广、层次在何、格局在哪,只要在其划定的对象即“境”或“情景”之内,揭示的真相、真情和根本等在整体上表现为“真”的成分越多,“境界”就越高。故而,王国维之所谓“境界”,也可理解为作品所揭示的事物的“真”性成分的层次。就此而言,“境界”确实要比仅讨论兴趣、神韵,乃至特色、风格、气派等,更多地触及了作品由其内在的“真性”品质所决定的特征,是更高一筹的说法或更根本的范畴。但这也绝非意味着,可用“境界”替代其他所有评价。因为境界和兴趣、神韵、特色、风格、气派等其他要素并无相互替代的关系。因此,也可以说,王的“境界说”亦未把如何在整体上评价作品或研究说清楚,其原因就在于他忽视了文章或研究等评价的多维性和立体性,希望用单一标准或概念来论述所有问题。他的观点自然不可能完备,并会导致顾此失彼、难以兼顾的情形。

(二)气象详释

古人早就用来评价作品的“气象”一词,是更具整体性的概念。“气象”所描述的是作品、学科、学术等的精神、境界、特色、风格、气派等所有要素在整体上形成的内外合一的总体性景象。说气象是内外合一的总体性景象,也与“气象”的原意一致。气象由“气”“象”两字组成。“气”在中文里,既具有物质性,是构成天地万物的原始材料,也可指事物的内在天性、禀性、精神状态等,还可指由物质等原始材料及事物内在天性、禀性、精神状态等影响而产生的个性、气质、形象、外在状态等。但在总体上,“气”更偏向于强调事物的“实在”“内在”;“象”大都指事物的物象、景象、镜像、境象、风貌等,多强调形象、外在、显现等。“气”“象”合起来,既强调了实在、内在,也强调了形象、外在和显现等,形成了内外合一的整体性概念。而这也恰是中国式整体性思维的体现。

因用“盛唐气象、少年精神”八字概括盛唐诗歌精髓而闻名的学者林庚,也是在总体概括或景象上使用“气象”一词的。例如,他说:“它丰富到只能用一片气象来说明”;“它之所以用了一个比风骨更为抽象的概念,正因为其内涵更为丰富,而当这个抽象的概念得到了具体的说明,它就具有更为广泛的典型意义”;④“《沧浪诗话》说:‘诗之法有五:曰体制、曰格力、曰气象、曰兴趣、曰音节。’这里分开来说则为五,合起来说则都可以说是气象……”;⑤“这里最突出的是《沧浪诗话》不但用‘气象’来说明盛唐诗歌,而且也用‘气象’来说明汉、魏、建安或其他时代的作品,则‘气象’乃是最具有概括性的了”。⑥钟元凯也说:“拈出‘气象’以概括诗歌的整体风貌,是中国古代自唐宋以来就不绝如缕的一个诗歌美学传统。唐代的皎然、殷璠,宋代的姜夔、严羽,都曾以此解说盛唐诗歌。严羽还以‘气象’喻示盛唐和建安一脉相承的历史联系,并以‘建安风骨’和‘盛唐气象’标举为诗美的理想典型。”⑦所以,在描述唐诗总体气象,尤其是“盛唐气象”外,林庚也讨论了唐诗的语言、格律、特色、修辞(比如夸张)等其他诗歌评价元素。这些元素不但是构成整体气象的材料,同时也从不同层次、方面等反映了气象的不同具体内容。

追溯起来,在古文中,“气”“象”最初分开使用。《史记》中虽出现“海旁蜄气象楼台;广野气成宫阙然”⑧的句子,把“气”“象”放到一起,但此“象”还主要是仿佛的意思,不是形象、景象的意思;所以,“气象”虽连在一起,但不是一个词。“气象”连在一起使用,且成为具有独立意义的词是更晚的事。例如,南北朝梁代江淹《丽色赋》中的“非气象之可譬,奚影响而能陈”⑨一句中的“气象”则有了合成词的意义,但还主要指具体的物景、形象等。再如,唐代诗人王湾《江南意》中的句子“从来观气象,唯向此中偏”⑩中的“气象”,指山川的总体风貌;孟浩然《早发渔浦潭》中的句子“日出气象分,始知江路阔”中的“气象”,指日出后的万物景象;杜甫《秋兴八首》之八中的诗句“彩笔昔曾干气象,白头吟望苦低垂”中的“气象”,则指朝政的总体风貌。自唐以来,气象才开始逐渐和作品及人的道德行为相关联。例如,唐臣杨炎曾说“道之气象,物之精华”,李汉说“至后汉、曹、魏,气象萎薾”。这就已将气象与道及文章等联系起来。皎然《诗式》中的“气象氤氲,由深于体势”则表现得更为明显。到宋及以后,气象和作品、行为及审美和道德等的联系就更加紧密。例如,程颢、程颐所说的“圣人气象”“‘吾与点’之气象”,朱熹说的“气象近道”、“圣贤气象”、“儒者气象”等,都将气象和人的行为与道德相联系。与此同时,周紫芝曾引苏轼的话说,“大凡为文当使气象峥嵘,五色绚烂,渐老渐熟,乃造平淡”;叶梦得曾说,“七言难于气象雄浑”;姜夔曾说,“大凡诗,自有气象……气象欲其浑厚,其失也俗”;严羽曾说,“唐人与本朝人诗未论工拙,直是气象不同”;姜夔还说(如前引),“诗之法有五:曰体制、曰格力、曰气象、曰兴趣、曰音节”。清代刘熙载更明确指出:“诗无气象,则精神亦无所寓矣。”所有这些都明确用气象来论诗文。各家虽用法常不同,对气象和其他要素间关系的认识也不是很清楚,但不可否认,此时气象的用法已大大扩展。

事实上,王国维也讲“气象”。可王国维之论气象,虽也有整体上的景象的意思,但把作为总体性概括的气象所必须包含的“境界”也给拿掉了,只剩下没有“境界”的总体性“空气象”;或者说,在王国维看来,境界是总体,气象只是境界的一部分,即气象从属于境界。但是,正如前述,由于他在论述境界时整体性和总体性不足,也没有清楚说明境界与气象、特色、风格、气派、精神等的关系,故在此情况下,当他把气象看作境界的一部分时,则无论气象是什么(例如,有人认为是“诚挚的感情”“深邃的思想”“精当的语言”“强健的力度感”;但事实上,气象概念很模糊,较难精确定义),都显示出其理论还有不完善、甚至错误或矛盾之处。例如,他说:“太白纯以气象胜。‘西风残照,汉家陵阙’,寥寥八字,遂关千古登临之口。”这里虽然强调甚至称赞了李白的“气象”,但一个“纯”字,又将他所讲的“气象”和“境界”分割开了。这句评论在肯定李白诗歌的“气象”(即王国维之“气象”)的同时,也暗示了李诗在“境界”方面的不足。就此而论,这即便不是带有“偏见”的评论,也是有失公允的见解,反映了其理论的缺陷和评价的偏颇。事实上,李白之诗作固可说是以气象取胜,但其“气象”是包含了“大境界”“高境界”“真境界”等的“大气象”“高气象”“真气象”“总气象”,并不是没有“境界”等的“空气象”。不明白这一点,就不会真正明白“气象”“境界”等的关系,即便如王国维般的大师,也不能例外。

进而论,气象也有不同的大小、层次等。例如,一个人的某个作品有某个作品的气象,一个人的所有作品有其所有作品的整体气象,一群人的作品有一群人的作品的气象,一个时代的某一类作品或某一个学科有某类作品或某一个学科的气象,甚至一个时代也有一个时代的整体气象。在学科整体上讨论气象,自然是从学科整体角度看问题;但同时,也要注意,学科整体的大气象下面,也有学者群体作品的气象、单个学者作品的气象、单个作品的气象,这些都共同存在,绝不能因此而非彼。例如,叶嘉莹先生曾指出,“气象”是“作者之精神透过作品之意象与规模所呈现出来的一个整体的精神风貌”。但这里,叶还仅将气象局限在对一个作者作品的整体精神风貌的概括上。本文则认为气象不仅概括作品的整体精神风貌,也涵盖其物化基础共同形成的整体风貌;本文用气象不仅指一个作家的某个作品,也指一个作家的所有作品、一群人的作品、一个时代的某一类作品或某一个学科、一个时代等的整体性风貌。这也是本文的“气象”和叶的“气象”有所不同的地方。

(三)新气象论的提出

在厘清特色、风格、气派、精神、境界和气象六个核心概念后,一个关键问题是:这些概念间的相互关系怎样,又如何形成了一个整体,能否有更结构性乃至更清晰化或更形象化的表达?由于问题的复杂性,一方面,力求所谓更结构性、清晰化和形象化的表达可能会不可避免地带来简化和不太精确等诸多弊端,这是在分析之前必须指出的;但另一方面,进行更结构性、清晰化和形象化的表达,也是进一步认识事物间关系的必然要求,有其合理性。

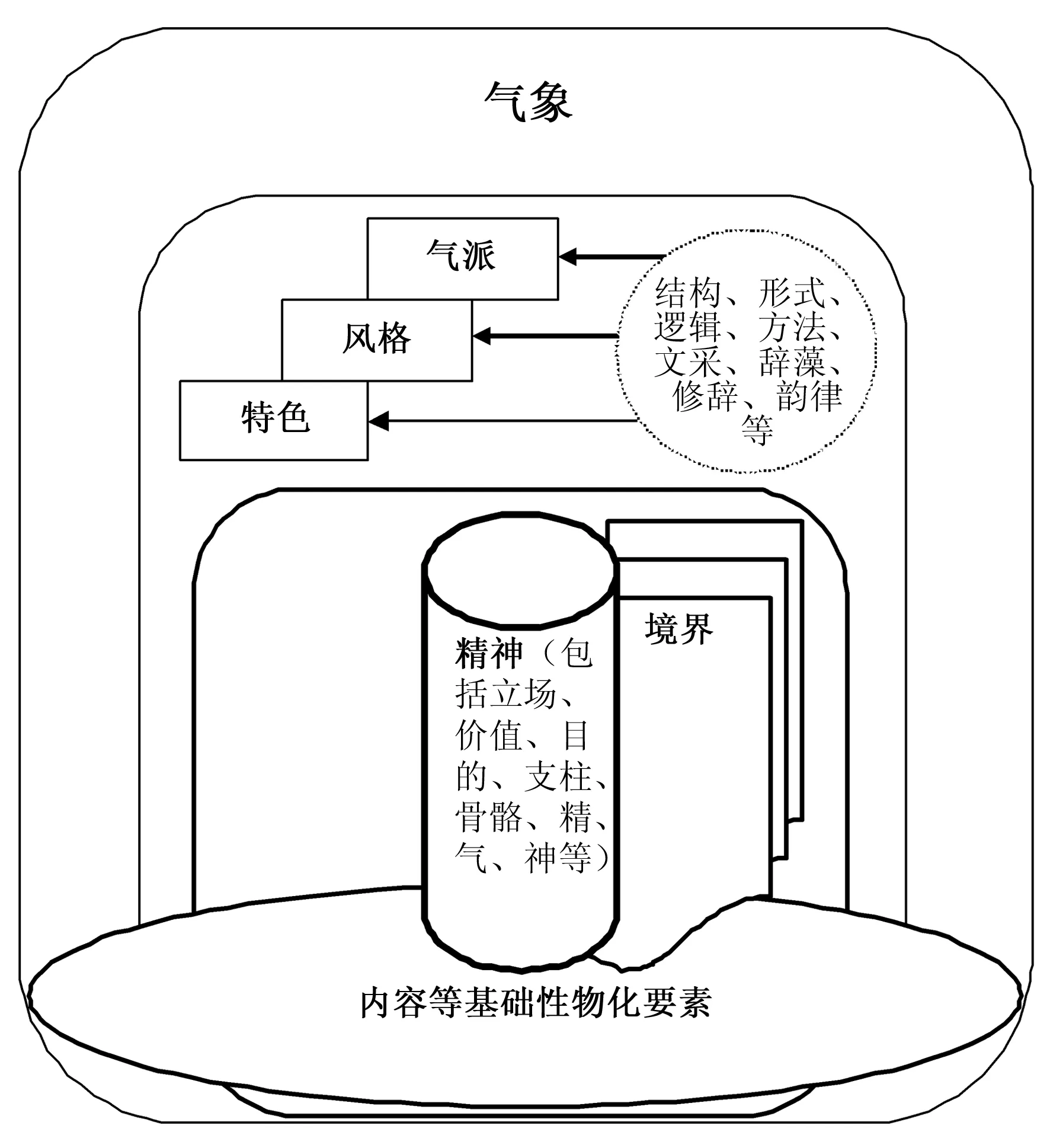

具体而言,在以上所论六要素中,在作品、学科、学术等内容所构成的基础性物化要素基础上,本文定义的精神(即涵盖了立场、价值、目的、骨骼、支柱、精、气、神等诸方面的复合性概念)实际上是诸要素中最核心和根本的要素,决定和影响表示事物“真”性成分层次的境界;而境界也在特定的范围、层次之上展现着其对事物真性成分的揭示,在精神和境界之后,才有附着于二者之上,或由二者在很大程度上决定,并加之其他诸如结构、形式、逻辑、方法、文采、辞藻、修辞、韵律等影响而形成的特色、风格、气派。当然,正如前述,特色、风格、气派本身也是逐渐深化的概念。之后,在所有内容等基础性要素、精神、境界、特色、风格、气派的基础上,整体性或总体性的内外一致的气象就形成了。而这,也就是上面所讨论的六要素之间的相互关系的结构性、清晰化表达(见图1)。

图1 气象与其他诸相关要素之间的关系

同时需指出,从以上分析和图示可看出,在所有诸要素中,除内容等基础性物化要素外,精神和气象是最为重要的两要素。之所以重要,乃是因为精神是最为内在、核心和决定性的因素,气象则是更为整体和总体性的要素。因此,林庚在讨论盛唐诗歌时,不仅提出“盛唐气象”,还提出“少年精神”,合起来则构成他对唐诗“盛唐气象、少年精神”的论述。据记载,林是在厦门大学1941年出版的油印本《中国文学史》第二编《黄金时代》的第十四章《诗国高潮》中首次提出“唐诗中的少年精神”的。事实上,在林将风骨和气象相比时,按其理解,也可将风骨看作气象的支柱、骨架风范;气象则在骨架外,不但有更加“丰实的肌肉”,而且形成整体的恢宏景象。可见,林此处所论风骨,和本文定义的精神高度契合。同时,这也可帮助我们更好地理解,为什么他说“盛唐气象”是对建安风骨的继承和发扬。因为,既然他所说的风骨在很多方面类似于本文讨论的精神,而精神又是气象总体性要素中最核心和最重要的要素,那么由精神的继承和发扬而形成气象就不足为怪了。同理,这也可帮助读者理解,为什么本文在下面讨论公共管理学的气象追求时,又借鉴和参考林对唐诗的论述,亦同时考虑从气象和精神两方面探讨中国特色公共管理学的构建。事实上,在诸多文论要素中,重点关注“气象”“精神”两者,也和一般所说的“形”“神”“形神兼备”及王国维“东坡之旷在神,白石之旷在貌”中说的“貌”“神”二分法相呼应。这都更加说明,在诸多要素中单独强调“气象”“精神”二要素不仅合理,而且必然。至于王国维所讨论的境界,在学科、学术、研究中主要表现为其“真性”或“真理性”(或“发现的真实性”)的层次,而这些本就是科学研究的根本和基础,也是学科、学术、研究等的气象和精神的应有之义,其重要性自不待言。

共和气象、人民精神:当代中国公共管理学气象追求的大视域俯瞰

(一)比较对象和大视域俯瞰的必然性

中国特色、风格、气派的公共管理学究竟在整体上应表现怎样的气象?探讨这一问题,不仅要从中国公共管理学自身进行分析,而且必须首先确定其比较对象。由于前面加了“中国”,很多人自然认为,比较对象是外国。但事实上,讲中国公共管理学,特别讲要构建中国特色、风格、气派的公共管理学时,首先特指当代中国公共管理学。那么,还隐含着一个比较,就是和中国过去的对比。同时,由于讲中国现在还特指“中华人民共和国”,因此,还有需要和特别长远的“未来中国”比,当然这不是最主要的。要做这一对比的原因是,今天的中国是未来中国的基础,今天要构建的中国特色、风格、气派的公共管理学,不仅是未来中国公共管理学的基础,而且本身具有未来指向,要为未来中国服务。概括起来,中国公共管理学的气象有两个最重要的比较对象:一是和中国历史和特别久远的未来对比;二是和他国对比,尤其和中国在公共管理学方面竞争的他国对比。

而要从这两方面进行对比,必须站在中国公共管理发展的大历史过程角度,从特别宽广和辽阔的大时域来俯瞰当今中国公共管理和公共管理学的发展。同时,又要求站在超越中国的全球制高点,从特别宽广和辽阔的具有全球视野和全人类视野的大空域来理解具有中国特色的公共管理和公共管理学。将二者结合起来,就是大视域俯瞰法。习近平总书记强调:“观察当代中国哲学社会科学,需要有一个宽广的视角,需要放到世界和我国发展大历史中去看。”这就将时空两个大视域结合了起来,是我们必须坚持的基本方法。

(二)共和气象、人民精神:中国公共管理学气象构建的应然目标

既然分析气象,不仅需要和中国历史以及特别久远的未来比较,还需要和国外比较;那么,就首先应通过这两个比较来看当代中国公共管理学的最大独特气象。由于中国公共管理学的主要研究对象是现实公共管理,而且是在现实的背景和基础上进行研究,那么要分析其独特气象,首先还必须对比当代中国公共管理现实和历史、特别久远的未来中国及他国的区别。理解了这点,自然就理解了分析当代中国公共管理学独特气象的基本出发点。

首先,和历史及特别久远的未来中国比较,当代中国公共管理学的气象追求是共和气象追求。众所周知,中国有超过五千年的灿烂文明,五千年发展过程基本上可分为几个鲜明的阶段:一是以上古三皇五帝为代表的原始民主和禅让制阶段;二是以夏商周三代为代表的分封奴隶制阶段;三是自秦汉一直到清的封建专制阶段;四是民国以来且以中华人民共和国为代表和主体的人民共和阶段。可见,和历史及特别久远的未来进行对比,当代中国公共管理的特点在于“人民共和”;从历史看,共和制的建立是几千年封建专制以来开天辟地的大事。因此,抓住共和,实际上就抓住了当代中国公共管理的特征,而这一特征必然而且必须反映到当代公共管理学中,是公共管理学的必然和必须的追求,也是它与历史及特别久远的未来中国公共管理及公共管理学的整体性区别。从此出发,就可知道,当代中国公共管理学的应然、必然乃至必须的气象追求是共和气象追求。

在世界近200个国家中,有直接被称呼为某国者、某联邦者、某合众国者、某联合王国者等等;而中国和一些国家被称为“共和国”,意味着“共和”也是中国不同于他国的突出特色。当然,此处的“共和”也是中国特色的“共和”。因此,即使与他国比较,关注共和,并追求中国特色的共和气象,也是中国公共管理和公共管理学的必然、应然和必须的整体目标。

其次,与历史和特别久远的未来中国相比,当代中国的另一特点是被称为“人民”共和国,是特别强调人民的国家,也是真正的人民的国家。这和以前的奴隶主的国家、君主的国家、贵族的国家、官僚的国家、某一家族的国家或家天下等完全不同。所以,我们的国家是人民共和国,民主是人民民主,代表是人民代表,政府是人民政府,公安是人民公安,警察是人民警察,检察院是人民检察院,法院是人民法院,审判是人民审判,军队是人民军队(人民解放军),武警是人民武警,银行是人民银行,货币是人民币,如此等等。可见,人民性是当代中国公共管理的另一突出特色,而这也可说是当代中国公共管理及公共管理学的“人民精神”,是支撑整体“共和气象”的最根本、最核心和最强大的支柱,也是“共和”的灵魂,是“共和气象”整体目标中的核心目标。习近平总书记曾指出,“中国精神是社会主义文艺的灵魂”。将这里的文艺放大,自然也包括公共管理学;而这里所讲的“中国精神”,在当代公共管理学发展中首先是指“中国人民精神”,亦即“人民精神”。而且,习总书记也强调,要“坚持以人民为中心的创作导向”,这对于公共管理学的发展有重要的指导意义。因此,和“共和气象”一起,本文提出“人民精神”作为建构当代中国特色公共管理学的必然、应然和必须的整体目标的另一个必要补充,以在“共和气象”的整体描述之上,强调“气象”所蕴含的根本特征,亦即核心目标。因此,“共和气象、人民精神”就是本文对中国特色公共管理学的整体性和最核心的必然、应然乃至必须目标的总概括。其实,林庚在讨论唐诗时也指出,“蓬勃的朝气,青春的旋律,这就是‘盛唐气象’与‘盛唐之音’的本质”。而这里所谓“蓬勃的朝气,青春的旋律”事实上也就是他说的“少年精神”。可以看出,在这里,林也把“精神”看作总体的“气象”的本质或支柱。

和他国相比,“人民精神”的提出,也是我国国家治理的最大特色之一。虽然,有不少国家和中国一样,在国名中突出“人民共和国”,但我国追求的是更彻底、更真实的人民共和国。这不仅因为我们确实在不断地追求共和国的人民性、全心全意为人民服务是中国共产党的根本宗旨,而且因为对人民的强调也是对中国自古就有的丰富民本思想的继承和发展,是对中华优秀传统文化和文化基因的继承和发展。理解了这些,也就更好理解为什么我国强调的“人民”是更具中国特色的“人民”,“人民精神”是更彻底和真实的“人民精神”。其实,“人民精神”的提出,蕴含了更深层的国家治理体制、目标、方式、效能等多方面的内容。例如,自2019年末我国发现新冠病毒以来,在“以人民为中心”理念的指导下,我国率先阶段性地控制住了疫情,取得了举世瞩目的突出成效,体现了中国治理的伟大的“人民精神”。对这些问题进行阐述也是公共管理学必须承担的历史任务;同时,通过这些阐述,中国公共管理学也将表现出其独有的特色,并将最终更加鲜明地促成其“共和气象、人民精神”的早日实现。

此外,还必须指出,人民精神本身包括了人民立场(人民本位)、人民主体、人民支柱、人民目的、人民创造等至少五方面的内容所综合决定的公共管理学的内在精气神,以及由此内在精气神影响或决定了的其外在或总体的特色、风格、气派,乃至气象等。就人民目的而言,与春秋战国时中国文化的“救世精神”、清末民国时中国文化的“救国精神”相比,新时代公共管理学的人民精神,就是全心全意为广大人民谋求最幸福、最美满和最自由生活的蓬勃精神。而这也是当代中国公共管理和公共管理学,区别于过去中国,也区别于他国的特征。

“共和气象、人民精神”追求和实现的基本路径

有了“共和气象、人民精神”的核心目标,还必须弄清楚追求和实现目标的基本路径。由于目标的整体性、宏观性和复杂性,达成目标的路径也复杂多样。孟子曰:“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。”此处先从三个层面讨论其中最重要的几点。

(一)就思维和认识而言,须站位两种高度

首先是整体思维。由于基于特色、风格和气派等的气象是公共管理学构建的整体目标,因此要正确认识和实现其整体气象,就要构建公共管理学的整体或总思维。而且,也只有从此思维出发,才能理解、认识气象,推动新气象的形成和发展。这一点对气象的系统分析已做说明,无需多论。

其次是远见卓识。由于目标的宏观性、复杂性和艰巨性,要实现目标,还须有远见卓识。同时,这种远见卓识不仅须建立在对中国公共管理史及公共管理学发展史的系统、深刻的理解之上,须建立在对大历史的精准分析基础上;而且须建立在对全球公共管理和公共管理学的大视域比较分析的基础上,须建立在通过大视域比较深刻把握中国公共管理与公共管理学的本质特征的基础上。这一点也和前面提到的大视域俯瞰法相通,不再多论。总之,只有在此基础上,才能真正了解中国公共管理和公共管理学,才能真正知道该如何构建具有“共和气象、人民精神”的公共管理学。

(二)就精神和态度而言,须具有四类意识

张载曾言:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”这也可看作研究“国家的治理”的“大学问”及“创造人类文明,是人类文明的基石,为人类文明提供舞台”的公共管理学的当然目标。以此为标准,构建中国特色、风格、气派的公共管理学,须有四类根本意识。

首先是宇宙意识和担当意识。所谓“为天地立心”有两个要素。一是胸襟博大无边的宇宙意识。即是说,要首先意识到这一学问不是小学问,而是立足“天地”(即“宇宙”)的学问,故而须有全宇宙、全天下意识,不能仅就中国论中国、就管理论管理、就当下论当下。二是顶天立地、勇往直前的担当意识。即是说,须把为“天地”、“宇宙”和“立心”作为学科首要任务,并勇敢承担该任务。总之,只有把学科放到让宇宙具有生命、充满生机的高度来建设,才可实现“为天地立心”的理想目的。

其次是民本(或人民)意识、人类意识和生命意识。所谓“为生民立命”有三个要素。其一是人民意识。即是说,公共管理学要以人民为中心、为人民服务。林庚指出:“而盛唐气象所歌颂的是人民的胜利,离开了人民的胜利就无所谓盛唐气象。”“这一种解放的力量……乃冲击为绚烂的浪花,反映为复杂的歌唱,而总的则统一为人民胜利的声音,而这也就是令人向往的‘盛唐之音’”。“李白是盛唐时代最为典型的诗人,整个盛唐气象正是歌颂了人民所喜爱的正面的东西,这里反映了这时代中人民力量的高涨,这也就是盛唐气象所具有的时代性格特征;它是属于人民的,它是人民所喜爱的,它是与黑暗力量、保守势力相敌对的,这就是它的思想性”。可见,最好的诗歌是民本的,以人民为中心的。同理,研究治国安邦大学问的公共管理学更应如此。何况,“以民为本”本就是自《尚书》提出“民惟邦本”后,中国政治思想的最优秀传统。其二是整体无碍的“人类意识”。所谓“生民”,是全天下的人类,这就使得公共管理学还须有“全人类”意识。其三是悲天悯人的生命意识。所谓“立命”,简言之就是“安身立命”,就是要让人民过上自由幸福的生活,体会人类生命的无上快乐和荣耀。

再次是历史意识。所谓“为往圣继绝学”就是要在对过去的学问、理论、思想等系统学习的基础上,进一步地阐发已有思想家、理论家的研究和发现,推陈出新,发扬光大,从而形成独特的研究传承。这就须有推陈出新、继往开来的历史意识。任何国家和社会都有自己的历史,并受到历史的影响。对于拥有悠久历史传统的中国更是如此。因此,发展具有中国特色、风格、气派的公共管理学不仅不能离开中国历史,不能将其和历史割裂,而且必须主动连接历史,并从对历史的连接中拥抱当下,开创公共管理文明和文明研究的新未来。

最后是当下意识和未来意识。所谓“为万世开太平”就是在继承孟子“当今之世,舍我其谁”的磅礴意识和承担精神的基础上,以“天下兴亡、匹夫有责”的慷慨气概,将当下乃至未来多年的兴旺太平责任力扛在肩,为人民谋求幸福美满的生活。而这也就要求公共管理学在具有强烈历史意识的同时,也须有舍我其谁、开天辟地的当下意识和未来意识。如果没有当下意识,必然会逃避或远离现实,即使有所谓中国特色、风格、气派的公共管理学,也只能坐而论道;同样地,如果没有未来意识,则可能会沉迷当下,目光短浅,不去研究真问题,解决真困境,也不会有真正的中国特色、风格、气派的公共管理学。

(三)就实践和行动而言,须做到四个坚持

首先是坚持深度参与当代中国治理的伟大实践。公共管理学是关于国家治理的实践性极强的学问,如没有对现实的深度理解和参与,很难想象能凭空产生出伟大的学科和学问。因此,无论要理解、发展公共管理学,还是要使其能对现实有所呼应和影响,都要求必须深度参与当代中国治理的伟大实践。马克思指出,“任何真正的哲学都是自己时代的精神上的精华”。林庚在讨论盛唐气象时,也指出:“盛唐气象所指的是诗歌中蓬勃的气象,这蓬勃不只由于它发展的盛况,更重要的乃是一种蓬勃的思想感情所形成的时代性格。这时代性格是不能离开了那个时代而存在的。盛唐气象因此是盛唐时代精神风貌的反映。”于公共管理学亦是如此:一方面,须在时代精神的哺育下,汲取、展现、发扬时代精神;另一方面,要勇于超越时代精神,做到影响甚至引领时代精神的发展。唯有如此,才能真正发挥学术“源于现实,又超越现实;源于时代,又超越时代”的独特优势。

其次是坚持百家争鸣,百花齐放。既然“气象”是基于特色、风格、气派等的整体景象,那也意味着在整体“气象”外,也还存在各种不同的特色、风格、气派等。即是说,要推动形成公共管理学的新气象,也须大力推动“百家争鸣、百花齐放”。相反,如为建立中国特色、风格、气派,而将特色、风格、气派单一化、片面化,甚至庸俗化,则不仅不会促进特色、风格、气派的形成,更会从根本上阻碍学科发展。林庚在论述盛唐气象时也指出:“盛唐气象是饱满的、蓬勃的,正因为其在生活的每个角落都是充沛的;它夸大到‘白发三千丈’时不觉得夸大,它细小到‘一片冰心在玉壶’时不觉得细小;正如一朵小小的蒲公英,也耀眼地说明了整个春天的世界。”也唯其如此,才有了李白的飘逸豪迈、杜甫的沉郁顿挫、王维的恬淡自然、白居易的质朴率真等唐诗的不同风格。自然,在公共管理学的整体气象发展中,也应允许和鼓励各种特色、风格、气派异彩纷呈、争奇斗艳。

再次是坚持知行合一,行胜于言。实事求是地说,建立中国特色公共管理学,大多数人都同意,也很早就意识到,可由于种种原因,都未能切实行动。可如不行动,又怎会真正建立起中国特色、风格、气派的公共管理学,怎会真正助益于公共管理学的“共和气象、人民精神”的最终形成?所以,要建立新气象的公共管理学,也必须知行合一,必须行胜于言。但此处所谓“行胜于言”,也不是说光有热情和蛮力就行,还必须知道该如何行动。所有这些,都需要深入研究。

最后是坚持深耕细作,久久为功。要建立中国特色、风格、气派的公共管理学,要形成公共管理学的新气象,还须在深刻理解以上诸点并身体力行的基础上,真正聚焦“共和气象”,立足“人民精神”,深入系统地研究问题,锲而不舍、“久久为功”。林庚在论述唐诗的盛唐气象时也指出,“一种‘气象’或‘风格’孕育成熟,原不是一朝一夕之事”。一个时代的气象不仅根植于一个时代的精神,也根植于时代所继承的肥沃历史土壤,是历史的种子在时代精神哺育下的茁壮成长,绝不能希求一步登天,一蹴而就。于历史的发展是如此,于今天和未来的发展亦是如此;于诗歌是如此,于公共管理学亦是如此;于中国人津津乐道的大唐盛世是如此,于当今共和中国亦是如此;古今中外,诗歌科学,概莫能外。

结 论

在西方公共管理学理论几乎一统天下,西方文化和社会科学主导国际话语体系的大背景下,中国公共管理学的出路在哪?最近一些年来,我们一再强调要建立中国特色、风格、气派的公共管理学,但事实上还有许多问题有待深入研究。本文关注的重点是,在特色、风格、气派等之上,其实还有更为总体性的“气象”。气象是公共管理学在精神、境界、特色、风格、气派等基础上形成的更为综合和整体的景象。只有认识到这一整体景象,才能更清楚地知道如何更好地构建具有中国特色、风格、气派的公共管理学。同时,基于与他国和中国历史以及特别久远未来的双重对比,本研究也指出,“共和气象、人民精神”或是中国公共管理学气象的应然、必然或必须的目标,而要实现这一目标,也非要付出更加艰辛持久的努力不可。

习近平总书记强调:“历史表明,社会大变革的时代,一定是哲学社会科学大发展的时代。当代中国正经历着我国历史上最为广泛而深刻的社会变革,也正在进行着人类历史上最为宏大而独特的实践创新。这种前无古人的伟大实践,必将给理论创造、学术繁荣提供强大动力和广阔空间。这是一个需要理论而且一定能够产生理论的时代,这是一个需要思想而且一定能够产生思想的时代。我们不能辜负了这个时代。”具有“共和气象、人民精神”的中国特色、风格、气派的公共管理学的形成,也必然是“一个公共管理学时代总的成就”,必须依赖无数优秀公共管理学家和研究者们对这一气象平添春色。因此,就让所有关心中国公共管理学发展的学人,从此处开始,从现在开始,“立时代之潮头、发思想之先声”,为中国公共管理学新气象的早日形成携手努力!

①刘勰:《文心雕龙·体性》。

②刘勰:《文心雕龙·风骨》。

③王国维:《人间词话》。

⑦钟元凯:《林庚的诗学思想和学术贡献》,林庚:《唐诗综论》,商务印书馆,2011年,第388页。

⑧《史记》卷27《天官书》。

⑨江淹:《江文通集》卷2《丽色赋》。

⑩王湾:《江南意》,载殷潘《河岳英灵集》卷下。