用“新概念”改革视唱练耳传统教学的理论探讨与实践

2022-10-13王帅红

王帅红

视唱练耳是音乐教育的基础课程。“在我国现代音乐教育体系中,视唱练耳课并没能像课程所期望的那样,在音乐教育领域充分发挥它的基础奠基辐射作用。”①这引起了广大音乐教育工作者对视唱练耳教学现状的反思,并尝试对视唱练耳教学理念进行深入研究。对此,笔者基于多年的教学经验与理论研究,从音乐语言能力这一视角入手,阐述“新概念”引领下的视唱练耳教学理论与实践路径。

一、对“新概念”视唱练耳教学理念的理解与阐述

“音乐是一种语言”②。音乐语言的基本要素包括旋律、节奏、节拍、速度、力度、音区、音色、和声、复调、调式、调性、句式、段式、曲式等。对音乐各要素的感觉和认知能力,我们称之为音乐感知力,包括音高感(音准感)、音长感(节奏感)、音强感(力度感、节拍感)、音色感(发声体的音色或音程、和弦的色彩)、调性感(乐曲调式与调高)、多声思维感(和声、复调、织体)、结构感(乐曲的句式、段式和曲式)等。③视唱练耳课程的基本目标就是培养学生的音乐感知力。④因此,视唱练耳课程实际上是音乐语言能力培养的课程。音乐语言学习遵循着语言学习的一般规律,即埃德温·戈登所认为的音乐学习理论的根基与人类语言学习相仿。

(一)以音乐语言能力建设为基础

美国语言学家乔姆斯基在《句法结构》一书中提出的“转换生成说”堪称“语言学的革命”,对世界各国心理、语言、哲学、认知科学等产生了广泛影响。他主张将“语言能力”和“语言行为”区别开来。他认为,“语言能力”是存在于人类大脑中的一种能按本族语言规则把声音和意义联系起来的能力。“语言行为”则指本族语者的实际语言运用,也即本族语者具体的说话和听话行为。语言能力是语言行为的基础,语言行为则反映语言能力。乔姆斯基还认为,生成语言学要研究的不是句子本身,而是那些促使人们产生句子、理解句子的能力——语言能力。⑤视唱练耳作为音乐语言学习的基础课程,也应正确认识与区分“语言行为”和“语言能力”两个概念的差异。在视唱练耳课程中,音乐感知力的获得离不开视唱和听辨行为,视唱和听辨最基础的要求是读谱能力、音高能力与节奏能力,它们是包括感知力、审美力、表现力、创造力、记忆力等在内的各种能力建立的根基。因此,涉及视唱练耳的音乐语言能力主要是指音准能力、节奏能力与读谱能力,它们是“视唱”与“听辨”行为的基础。

传统视唱练耳教学以“视唱”和“听辨”为主要教学内容、教学方法和教学目标,教师们普遍认为经过大量的“视唱”与“听辨”练习,就能提高“视唱”与“听辨”能力。殊不知“视唱”与“听辨”本身不是能力,它们是音准能力、节奏能力和读谱能力的运用,是这些能力的外在表现形式与承载方式。视唱练耳课程要研究的不是视唱与听辨本身,而是以视唱与听辨为表现形式的音高、节奏与音乐符号相联系起来的语言能力。传统视唱练耳教学误把“语言行为”当成“语言能力”,因此,应正确理解、区分“语言能力”与“语言行为”概念,并将教学的重点转向音乐语言能力的培养。

(二)以多声语言能力建设为目标

单声与多声曾是中西方音乐形态的区别与标志。尽管中国56 个民族中至少“有二十三个民族保存和流传着具有稳定形态的多声部民歌”⑥,但“中国的传统音乐究其整体,还没有形成多声体系,而是属于单声体系的”⑦。中国传统音乐的单声体系决定了在学堂乐歌出现之前,我们缺乏多声音乐文化与多声音乐思维。虽然随着社会与教育的发展,我们的音乐生活发生了巨大变化,多声音乐形态已不鲜见,但多声音乐审美观念、审美能力及多声音乐文化还未能与多声技艺同步发展,致使艺术形式改变的同时并没有带来音乐观念的本质性转变。传统的单声音乐观念一直主宰着我们对音乐的认知,我们的音乐教育最能反映单声观念对大众的持续影响。⑧在传统的视唱练耳教学中,人们常常把单声部视唱练耳视为多声部视唱练耳的基础,把多声部视唱练耳视为视唱练耳的高级阶段。这种认识误区导致多声音乐能力无法从视唱练耳学习之初就开始建立。这也是为什么我们总无法唱准合唱作品或多声音乐作品的重要原因,因为我们根本就没有进行足够的多声音乐思维与能力训练。事实上,按照单声音乐思维并不能培养较好的多声音乐能力,多声音乐思维是另外一个不一样的思维体系。单声音乐与多声音乐的关系不是简单与复杂、低级阶段与高级阶段的关系,单声音乐思维的进阶不是多声音乐思维,而是在多声音乐思维中包含单声音乐思维,两者是从属关系,是被包含与包含的关系。“新概念”视唱练耳教学主张从学习之初就注重培养学生的多声音乐思维,并坚持多声性教学原则,这是获得理想的视唱练耳教学成效必不可少的前提与基础。柯达伊音乐教育思想中的一个重要原则就是“多声性原则”,他认为:“一个声部歌唱的人是无法准确(清楚)演唱的,只有两(多)声部才能互相制约,相互平衡。”

二、“新概念”视唱练耳教学实践

卡西尔说过,人是符号的动物。⑨音乐是人类符号化活动的体现。音乐的学习是以音乐语言符号为中心的学习。符号的学习存在两种课程本体:符号实践本体和符号研究本体。符号实践本体是符号系统在实践者头脑中的输入与输出,包括听、说、读、写的实践,以及相应能力的培养。符号研究本体是对符号实践的反思而不是实践本身。视唱练耳教学的重心不是音乐语言符号的研究,而是音乐语言符号的实践。

(一)音乐语言能力的实践探索

1.通过构唱建构音准能力

记忆是语言学习的基础。⑩在视唱练耳学习过程中,最根本的记忆能力是“音高”记忆。音高记忆分为绝对音高记忆和相对音高记忆。研究表明,欧洲绝对音高持有者为1——1.5‰,亚洲绝对音高持有者不到3‰,而大部分人只能拥有相对音高能力。⑪在相对音高记忆中,“构唱”是形成记忆最好的方法。在构唱过程中,主体围绕音程结构不断调动已有的认知基础,以求达到最佳的认知趋同,从而获得最佳的构唱效果,同时通过不断循环的过程将短时记忆储存转为长时间记忆储存。构唱的过程是构唱与记忆、输入与输出同步的过程,构唱的水平决定了音准的视唱与听辨的水平。

在传统视唱练耳教学中,构唱几乎被忽视,具体表现在以下几个方面:首先,构唱教学理念缺失。大部分教师没有认识到构唱对提升音准能力的重要性,没有将其上升到教学理念的高度。其次,构唱教学内容缺失。传统视唱练耳教学认为,构唱是能力训练方法,而事实上,构唱还体现为层级化的训练内容。在现有的视唱练耳教材中,一般只提供大量的视唱谱例,很少有构唱的具体内容,更毋宁说构唱练习的层级体系了。再次,构唱能力考核缺失。在现有的视唱练耳考级体系与考试体例中,不存在构唱能力的考核与测试。“新概念”视唱练耳教学重视构唱的教学理念,提出构唱能力的训练要遵循以下四个方面的规律与原则:第一,窄音程构唱是宽音程构唱的基础。第二,音程构唱是和弦构唱的基础。第三,调性音准构唱与音程性音准构唱相结合原则。第四,构唱能力层级化训练原则。

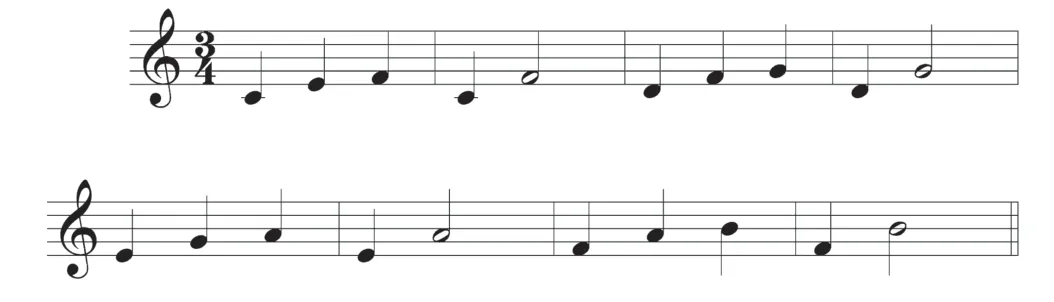

下面以四度音程构唱练习设计为例,比较传统音准教学与“新概念”音准教学之间的差异。传统四度音程的调性音准建构常采用以下练习曲:

“新概念”音准教学在以上练习基础上会采用以下构唱结构:

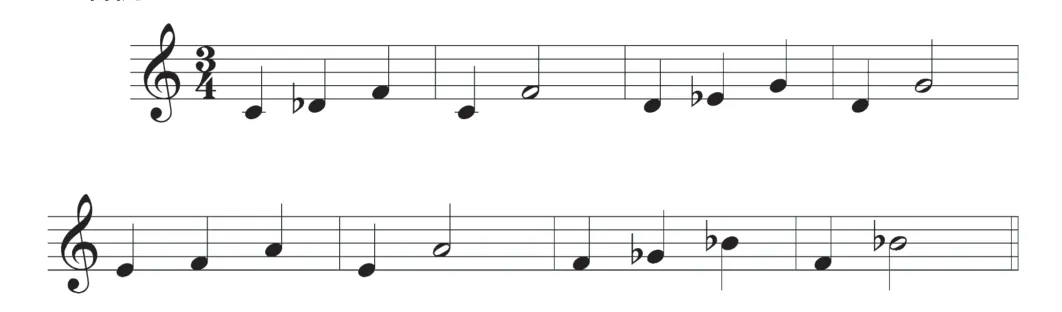

(1)“2+3”构唱结构

谱例2

(2)“3+2”构唱结构

谱例3

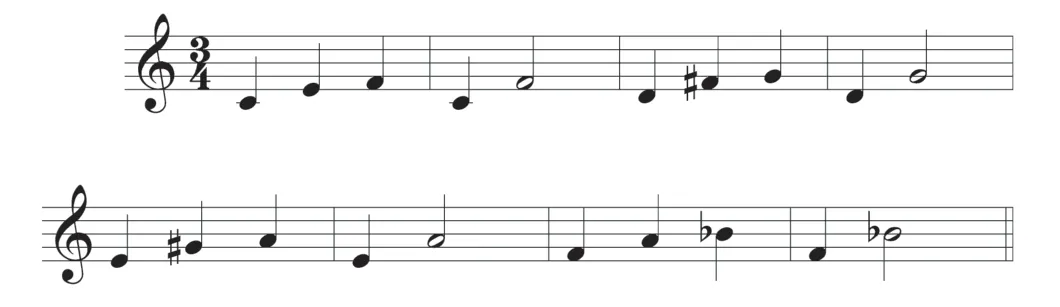

(3)“大二度+小三度”构唱结构

谱例4

(4)“小二度+大三度”构唱结构

谱例5

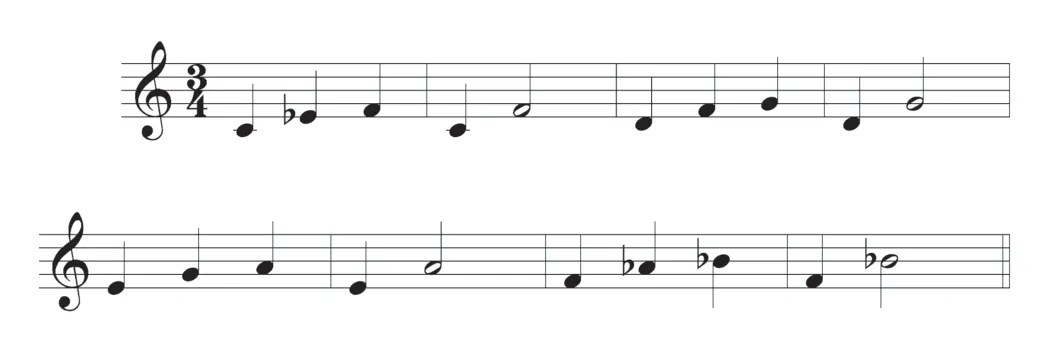

(5)“大三度+小二度”构唱结构

谱例6

(6)“小三度+大二度”构唱结构

谱例7

以上六条构唱结构形式体现了四个方面的原则:第一,以不同音程结构相加的方式构唱,充分体现了宽音程构唱以窄音程构唱为基础的建构原则,这是对前面所学音程结构的巩固与运用。第二,六种构唱结构是转位七和弦的重要结构,音程构唱为和弦构唱打下基础。第三,不含有变化音的音程构唱结构和含有变化音的音程构唱结构的交替练习,体现了调性音准构唱与音程性音准构唱相结合的原则。第四,以上结构体现了构唱能力层级化训练原则。如果对大二度、小二度、大三度、小三度音程结构不能熟练掌握,那么这些练习基本上是很难进行的。

2.通过肢体运动建构节奏能力

节奏能力是指以节拍(强弱)、节奏型(松紧)、速度(快慢)等为表现形式的节奏感知、理解、记忆、诵读、演奏、听辨与创作的能力。欣赏音乐会诱发节奏感知能力,这不是刺激驱动,而是节奏的心理内化。节奏感知力的外在表现形式是感觉运动同步能力,感觉与运动系统通过肢体动作交互。大脑节奏感知与肢体运动的同步建基于神经兴奋的节律性与波动(神经震荡)之上。人对节奏的反应往往基于先天的生理机制,其反射区在人的下丘脑。人类通过听觉中枢将信息输入,同时激活音乐节奏的脑区和运动皮层,运动皮层通过脊髓运动元引起肌肉的伸缩而产生动作。⑫肢体运动与音乐节奏相互促进。因此,节奏能力应建立在节奏感知力的基础之上。社会学家保罗·康纳顿提出“体化实践”的概念,他认为“体化实践的特别记忆效果依赖于手和身体的记忆”⑬。“新概念”节奏教学,主张用我们的身体来记忆、理解与表现节奏。

在世界著名的教学法中,体态律动和声势都是采用肢体运动与音乐节奏相互促进的原理来培养音乐节奏能力。体态律动是通过肢体与音乐的联系进行教学,达尔克罗兹认为,音乐与身体之间的联系是非常重要的,通过体态律动可以表现音乐的力度、速度、节拍、节奏、高低,以及音乐情绪、音色明暗、调性变化等。声势是把身体当成打击乐,采用捻指、拍手、拍腿、跺脚、拍胸口等动作来感受与体验音乐节奏。因此,体态律动教学与声势教学充分调动了听觉系统、视觉系统、触觉系统与运动觉系统来投入节奏的体验、感受、记忆、融入、表达与创造之中。每一次肢体运动和实践都丰富、加固了大脑和感知觉的记忆,加速了肢体与大脑之间信息的转译,从而提升了节奏能力。

在传统视唱练耳教学中,用手打拍子因其简单且易操作,成为节奏刺激下感觉运动同步最常用的范式。“新概念”节奏教学主张通过身体来记忆、理解与表现节奏。身体运动最为重要的是手、脚和身体的运动。手部运动分为左手、右手和双手运动,包括拍手、拍肩、拍腿、捻指、拍胸口等动作;脚部运动分为左脚、右脚和双脚运动,包括跺脚、走步、跑步及上下起伏等动作;身体动作包括身体的前后、左右、绕圈等动作。肢体动作可表现多方面的内容:第一,用肢体动作表现节拍律动规律。传统的打节拍的方式只有拍手或拍桌子,声音单一,就算是强拍以较大的力度区别于弱拍,但由于拍子击奏的相似性,演奏者还是很容易忘记到底是强拍还是弱拍。如果通过不同的身体部位来表现节奏,则不仅能更好地体现拍子的强弱律动规律,体现强弱拍子音色的差异,还能增加练习的乐趣。第二,用肢体动作表现节奏型的特点。比如,附点节奏是由八分音符与十六分音符的连线衍变而成——→,如果将连线后的十六分音符的击掌改成拍身体,那么这一衍生过程与节奏效果便能得以准确地呈现。第三,用肢体动作表现节奏律动组合。比如在视唱中,可以根据作品的节奏特点,设计节奏律动组合并不断地对音乐进行循环伴奏。第四,用肢体动作表现单声部节奏。在单声部节奏训练中可以采用拍手与拍腿、拍手与拍胸口、捻指等各种身体动作组合,以及多人之间的肢体动作互动来完成。第五,用肢体动作表现多声部节奏。多声部节奏既可通过个人的不同肢体动作来完成,也可通过多人之间的互动来完成。每一次肢体运动实践既是对节奏感知能力的强化与提升、对节奏的心理内化过程,又是节奏感知与运动系统的交互作用过程。同时,带有运动属性的视觉刺激还会加强节奏与肢体运动的同步性,在节奏感知能力的训练过程中不断扩充与强化对节奏的记忆。

3.通过钢琴弹奏构建读谱能力

五线谱的读谱方式一般有两种,一种是固定读谱法(又称固定唱名法),另一种是首调读谱法(又称首调唱名法)。在视唱练耳教学中,究竟用首调读谱法还是固定读谱法呢?有学者认为,两者不分优劣与文野,皆可;有的学者认为,根据学习者的需要进行选择;也有学者认为,“只有建立在首调基础上的固定调或建立在固定调基础上的首调教学才是全面、科学的音乐语言认知方式”⑭。事实上,对于这两种读谱法讨论的重点不是选择哪一种的问题,而是怎样将两者进行融合的问题。因为在音乐实践中,这两种读谱法对我们来说都很重要。“新概念”读谱教学主张在视唱练耳学习之初,就建立将两种读谱法融会贯通的观念。

其中,钢琴弹奏在解决两种读谱法合二为一的能力训练中可以重要的作用。第一,钢琴是读谱的思维工具。在读谱实践中,谱面上的音符应与键盘上的音建立一一对应的关系。以“移动do”的首调唱名法为例,建立了线谱位置与钢琴位置的对应关系,在视唱曲谱时,就无须依据五线谱间与线对应的音程关系来反应唱名,也就是无须计算线与间之间构成的音程数来推算唱名,结合键盘可直接反应出唱名。第二,钢琴是首调读谱法和固定读谱法同步的重要思维工具。首调读谱法和固定读谱法虽有不同,但在键盘上的位置与音响却是相同的,键盘是联系两者的桥梁。将两种读谱法同步的关键就在于掌握钢琴弹奏基本技能,熟悉每一个琴键分别对应于固定调或首调的什么音,最终使固定读谱与首调读谱同步、融合。第三,钢琴是认识、理解调性的思维工具。钢琴琴键能直观地体现调式音级之间的音程关系,是认识、理解调性的重要工具。通过钢琴对旋律进行即兴伴奏,能够有效地将固定和首调读谱合二为一,解决固定读谱缺乏调性感、首调读谱缺乏调高感的问题,还能够培养在视唱中对旋律进行和声分析的思维与习惯,以及和声音响的听觉感受力与评价能力。第四,钢琴是高音谱表、低音谱表、中音谱表等读谱融合的思维工具。在多声部乐谱的视唱中,常常要面对高音谱表、低音谱表或中音谱表,特别是对于有调号的乐谱,在两种谱表之间做到切换自如并非易事,这需要钢琴作为思维工具解决这个难题。无论是高音谱表还是低音谱表,线谱位置不同但键盘思维却相同,键盘是联系两者的桥梁,是解决读谱难题的思想武器。解决了读谱难题,既能提升我们的视唱能力、感受能力,也为我们理解音乐、分析音乐打开了便捷之门。

(二)多声语言能力的实践探索

1.以音程性音准提升多声音准能力

音准建立的方式分为调性音准和音程性音准。传统视唱练耳教学中音准的建立往往是在调式调性训练中进行的。有学者认为,视唱学习的主要任务之一是“培养在调式调性框架内的音准感”⑮。即,这种“音程距离感的获得在调式音级中产生,音程距离感来源于调式感”⑯。在调式中建立的音程感实际上是音级感,而不是音程距离感。在教学中经常会出现这样的现象,即学生能唱准谱例,但却不能立即说出音程的性质。这说明学生建立的是音级距离感,而不是音程距离感,不是基于对小六度音程的认知,而明确应该唱多宽的距离。由于弱化了音程距离感的训练,使学生对稳定音级上构成的音程更为熟悉,而对非稳定音上构成的音程却经常难以唱准。

调性音准在一定程度上对我们音准的建立有一定的帮助,但其不足之处在于难以唱准变化音,难以驾驭多声部音准。因此,音程感的训练对于提升多声音准能力显得非常必要。在传统视唱练耳教学中,音程感的训练主要运用在现代音乐视唱练耳教学中。刘永平教授认为:“音程感”是指内心听觉感知音与音之间的距离,以及准确把握音程距离的能力。传统视唱练耳教学在音高上是以培养音程的稳定感为主来把握音准,那么现代音乐则以培养音程的距离感为主把握音准。⑰“音程感”音准的建立能解决音级式音程感在变化音、转调、离调,以及多声音乐视听难于驾驭的问题。因此,“调性感”音准与“音程感”音准对于视唱练耳教学来说同等重要,两者之间的关系不是先后承接关系,而是并行相融关系。“新概念”多声音准教学主张在培养调式调性框架内音级式音程能力的同时要建立音程性音准,这能解决变化音难唱与多声部不准的难题。

多声音准能力训练应遵循以下原则:第一,以调性音准的建立为基础。苏联心理学家捷普洛夫对“调性感”和“音程感”问题做了大量研究,他认为:“只以音程感为依据不能视唱,这不是说明不应当致力于培养这类技能(相反,这种技能对每一位音乐家都是极其必要的)。这些事实只是说明,依据声音的调式关系,而非依据音程感来唱旋律通常是最容易、最自然的方法。音乐听觉发达的大多数人,他们听到的音程表象本身就依据于调式各音级之间关系的表象,即音程感建立在调式感的基础上。”⑱第二,培养强大的音程构唱能力。音程构唱要打破调性的束缚,以建立音程距离的内在尺度为训练目标,比如以上四度音程的“大三度+小二度”“大二度+小三度”“小三度+大二度”“小二度+大三度”等构唱结构就打破了调性的束缚。

2.以节奏总谱读法提升多声节奏能力

在我国,最有代表性的多声部节奏谱是状声字谱,又称作锣鼓经。它是选用状声汉字模拟乐器合奏时所发出来的声音,加上节奏符号组合而成的,如状声字谱“匡匡 令匡”。状声字谱不仅能模仿乐器音色,使音响具有可视性与可唱性,同时还具有配器法与演奏法的意义。“匡匡 令匡”对于不同的乐手有着不同的含义。打鼓的乐手会把它理解为“咚咚 0 咚”,打锣的乐手会把它理解为“匡匡 0 匡”,打镲的乐手会把它理解为“令令 0 令”,打小锣的乐手会把它理解为“台台 0 台”。⑲中国的状声字谱不仅具有书写上的独特性,而且具有音乐表达上的文化特性。尽管五线谱、简谱在我国已为主流记谱方式,但状声字谱在打击乐器的演奏中具有其独特的文化个性与使用价值。⑳由此可见,多声节奏乐器的总谱读法对于多声节奏的演奏与表达具有非常重要的作用。“新概念”多声节奏教学主张在多声节奏训练中应采用多声节奏总谱读法。

多声节奏总谱读法是将各个声部节奏进行纵向整合的一种节奏读谱法。节奏总谱读法对于多声部节奏练习有以下优势。第一,解决各声部之间结构松散的问题。第二,培养一目数行的读谱能力。第三,培养多声部织体的分析能力。第四,培养听辨其他声部的能力。第五,培养多声部音响的想象能力。第六,培养多声部演奏的合作能力。第七,培养节奏记忆能力和节奏编创能力。

在传统视唱练耳教学中,单声部节奏读法仅用一个音节“da”。“da”既不代表节奏时值,也不代表综合音响,它只是将节奏语言化。在多声部节奏练习中很少采用多声节奏总谱读法。“新概念”多声节奏教学则主张:第一,选用或创新节奏读法。节奏语言化类型分为节奏音响语言化和节奏时值语言化。节奏音响语言化是指采用不同的语言对应不同的音响效果,并结合节奏类型而构成,以我国的状声字谱为代表;节奏时值语言化是指将不同的节奏时值对应不同的语言并建立稳定的联系与认知,以法国读谱法和柯达伊的读谱法为代表。节奏语言化使节奏诵读充满韵律感,具有可唱性。特别是在多声部音乐中,可以更好地表现出声部之间的节奏关系,增加多声部节奏诵读的美感。第二,掌握节奏总谱读法。节奏总谱读法要求做到一目数行的同时分析声部织体之间的关系,并将数行节奏谱缩读为一行总谱,通过总谱指导肢体表达某声部节奏,并养成听辨所有声部的习惯。

三、小 结

综上所述,“新概念”视唱练耳教学通过“语言能力”与“语言行为”概念的区分,纠正传统视唱练耳教学对“视唱”与“练耳”概念的认识偏差,把教学的中心与重心调整为音准、节奏、读谱三个原问题的研究与实践,实现视唱练耳教学最根本的知识与能力目标。“新概念”视唱练耳教学在教学理念、教学内容与教学方法上有别于传统视唱练耳教学,其基本特征在于其创新性与高效性。

注 释

① 陈雅先《视唱练耳教学论》,上海音乐出版社2006 年版,第4 页。

② 乔治·埃奈斯库说过:“音乐是一种语言。”类似的表述还有塞·罗杰斯的“音乐是唯一的宇宙通用的语言”,约·威尔逊的“音乐是人类的通用的语言”等。

③ 孙从音、范建明主编《基本乐科教程(练耳卷)》,上海音乐出版社1997 年版,第11 页。

④ 国家教委1996 年发布的《关于下发“高等师范专科(二年制、三年制)音乐、美术专业学科课程方案(试行)”的通知》中指出:“通过视唱训练,掌握正确的音准、节奏和一定的情感表达能力,应具有熟练的视谱技能。能视谱即唱和听记一般的歌曲和器乐曲的片段。通过听觉判断并准确的唱出调式(三个升降号以内的调)的音级和音程。通过听觉判断四种不同性质的三和弦(大、小、增、减)及转位;大小七和弦(属七和弦)及转位;小七和弦及转位。”

⑤ 王先霈、王又平主编《文学批评术语词典》,上海文艺出版社1999年版,第222 页。

⑥ 樊祖荫 《我国多声部民歌的分布与流传》,《音乐研究》1990 年第1 期。

⑦ 戴嘉枋《从系统论看中国传统音乐单声体系的长期延续》,《音乐研究》1991 年第4 期。

⑧ “深入基层音乐课堂就会发现,中小学音乐教育中很少进行规范的音程构建训练、和弦连接训练,更谈不上有多声音乐之合唱与层次感的训练,而这些恰恰是西方中小学音乐教育中最重要和最基础的内容。”参见田晓宝《当今中国合唱艺术发展中若干问题与思考》,《人民音乐》2006 年第9 期。

⑨ 〔德〕恩斯特·卡西尔著,甘阳译《人论:人类文化哲学导引》,上海译文出版社2013 年版,第46 页。

⑩ 布鲁姆根据难易程度,将人类的认知过程分为六级,依次为记忆(remembering)、理解(understanding)、应用(applying)、分析(analyzing)、评价(evaluating)、创造(creating)。参见韩炳华《对话·合作·共享——中学英语学科素养实践指南》,江苏凤凰教育出版社2018 年版,第336 页。

⑪ 侯建成等《绝对音高加工的认知神经机制》,《心理科学进展》2017年第11 期。

⑫ Edward W.Large, Joel S.Snyder, "Pulse and Meter as Neural Resonance,"Annals of the New York Academy of Sciences,no.1(2009):46-57.

⑬ 〔美〕保罗·康纳顿著,纳日碧力戈译《社会如何记忆》,上海人民出版社2000 年版,第117 页。

⑭ 同注①,第113 页。

⑮ 蒋维民、周温玉编著《视唱练耳简明教程》,上海音乐学院出版社2008 年版,第3 页。

⑯ 赵苏《开启音乐之门的钥匙(十)——调式感及相关问题探讨》,《中国音乐教育》2017 年第10 期。

⑰ 刘永平《现代音乐中的视唱练耳教学》,《音乐生活》2016 年第6 期。

⑱ 〔苏〕B.M.捷普洛夫著,孙晔译《音乐能力心理学》,人民教育出版社1990 年版,第83 页。

⑲ 田耀农《中国传统音乐理论述要》,人民音乐出版社2014 年版,第290 页。

⑳ 中国民族管弦乐学会编《华乐大典·打击乐卷 文论篇》,上海音乐出版社2016 年版,第780 页。