地方应用型农业高校科研育人实现路径探索

2022-10-13刘义国纪鸿飞曹银娣贾玉辉孙晓东曲韵笙

刘义国,纪鸿飞,曹银娣,贾玉辉,孙晓东,刘 霞,曲韵笙

(青岛农业大学,山东青岛 266109)

2015 年,科研育人的理念第一次正式出现在中央关于高等教育的重要指导文件中。2020年,教育部等八部门《关于加快构建高校思想政治工作体系的意见》指出:应充分发挥高校科研优势,做实科研育人,构建全过程、全方位、全覆盖的科研诚信体系。在当前形势下,地方高校大多定位于以教学为主、以科研为辅的应用型高校,充分发挥科研育人的功能、成为地方应用型高校提升人才培养质量的基本要求和重要内容。在现实情况中,科研水平日益成为高校实力的重要衡量指标和核心要素。地方应用型高校对科研工作空前重视,将科研水平的提升放在学校发展首位,在重视科研成果的同时,忽视了科研工作对于人才培养的指引作用。高等学校,尤其是地方本科院校科研育人模式的实践与探索,是新时代背景下高等学校育人模式改革的有益探索,亦是创新型人才培养模式的有益实践。农业高校作为地方高校的特色学校,有着自己的特色和优势。在乡村振兴等大战略环境下如何使地方应用型农业高校充分发挥专业特色,充分利用科研优势并将其转化为育人优势进行研究和探索具有一定的现实意义。笔者以地方应用型农业高校科研育人的实现路径研究为目标,分析在当前形势下高校在科研育人方面存在的问题,探索使地方应用型农业高校充分发挥专业特色、将科研优势转化为育人优势的科研育人的有效实现路径。

1 地方应用型农业高校科研育人存在的问题

地方应用型高校大多为20世纪后期随着高等教育扩招而发展起来的高等院校,在扎根地方、服务区域经济发展的过程中,科研育人的体制机制建设往往相对滞后。地方应用型高校的主管教育部门是学校科研育人的主管部门,也是推行科研育人的掌舵者,应做好学校科研育人的顶层设计,打造适合本校的科研育人体系,并监督促进政策落实,达到人才培养质量提升的最终目标。农业高校对科研育人的认识也不充分,科研育人体制机制的构建缺乏能动性,导致整个体制机制不完善。

科研工作是教学工作的基础,教学工作是科研工作的应用和延伸。高水平的教学有深度的教学内容和良好的教学效果,必然是以高层次的科研工作为基础,以教师对学科前沿研究的全面掌握为前提的。在当前体制下,大部分教师认为科研成果对学校发展、个人发展十分重要,这导致教师更重视发论文、拿项目、报成果,这种引导也导致高校整体上重视科研成果产出,而非科研育人的效果,所以理清教学与科研的关系,以科研促进教学水平的提升,培育创新型人才,是高校人才培育的重要目标。

一是本科教学实验室面向本科生开放的制度体系不健全,缺乏有效的组织和管理,教师指导学生的积极性和主动性不高。二是将科研优势转化为教学资源的长效机制还不够健全,科研支持教学工作情况尚未纳入对学院、教师的目标考核体系,科研团队吸纳本科生参与科研工作的主动性、积极性不高,全面促进教师将科研优势和资源转化教学资源的吸引力不够,教师的积极性不高。

一是许多科研团队是从教研室发展起来的,在发展转变过程中往往更关注团队的科研活动,教学研究功能相对弱化。二是在部分教师的观念中,本科教学是非常个人化的专业活动,是将自身习得或科研所获知识传播给学生,因此不太注重教学中的团队活动以及教学研究活动,更不愿意让专业外的教师来评价自己的教学。三是各学院没有给基层教学组织开展活动提供有效的激励。基层教学组织不是行政组织,学院对其任务目标大多没有硬性规定,对其活动的频次、效果关注不够,对教研活动缺乏奖励措施。

2 科研育人实现路径在地方应用型农业高校的探索实践

青岛农业大学作为地方应用型农业高校,长期以来注重专业技术的应用研究,形成了一系列走进乡间地头的成果,秉承“以本为本”理念,在本科生培养上通过课程设计、实践改革、导师制等手段,引导教师将科研优势、应用研究优势转化为育人优势,将农业先进理念、实用技术贯穿到学习中。

青岛农业大学完成《2020版本科人才培养方案》修订工作,进一步贯彻落实党的十九大以及十九届历次全会精神、学习贯彻全国教育大会、教育部《关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》,对接《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》、山东省教育服务新旧动能转换专业对接产业项目,切实将“六卓越一拔尖”2.0版和教育信息化2.0版行动计划的新标准、新理念、新要求融入本科教育改革中。

人才培养方案修订要求将科研育人有机渗透到入学教育、专业介绍、学术前沿课程、科研训练、专业拓展课程、实验实习、毕业论文中,将科研育人理念贯穿于人才培养的全过程。在课程体系设计上,进一步提升科研训练与课程论文所占的比重,进一步规范实验实习、毕业论文设计,将科研育人落到实处。

科研育“学生”的基础是科研育“教师”。青岛农业大学高度重视师资培育工作,打造层次合理、结构优化的师资队伍,为学校科研育人工作奠定了坚实的基础。2020年共推荐19名优秀骨干教师到国外知名院校、科研机构访学,43人(次)教师到国外进行短期学术交流,拓展了国际视野,提升了学术水平。学校鼓励教师提升学历,11名定向培养的教师获得博士学位后回校工作,5名教师考取了定向培养博士研究生,2名教师到国内外知名高校及科研院所做博士后;组织198名教师参加岗前培训,53名教师参加社会实践锻炼。2020年新增科研立项369项,获批国家自然科学基金项目54项、国家社会科学基金项目3项;获得各类科技成果奖励17项;发表学术论文2 000余篇,其中被SCI、EI和CPCI-S三大检索收录论文800余篇;授权发明专利186件;获批省部级科技创新平台2个、青岛市科技创新平台6个。组织开展线上、线下学术报告50余场次,累计参加人数20 000多人次;承担青岛及其周边地区农业产业规划和农业园区规划,在相关领域起到了智库支撑、技术引领的作用。

学校高度重视实践教学工作,实践教学是培养学生创新精神与实践能力的重要教学形式。从目标、内容、保障3个方面建立了由实践教学目标子体系、实践教学内容子体系、实践教学保障子体系组成的实践教学体系。

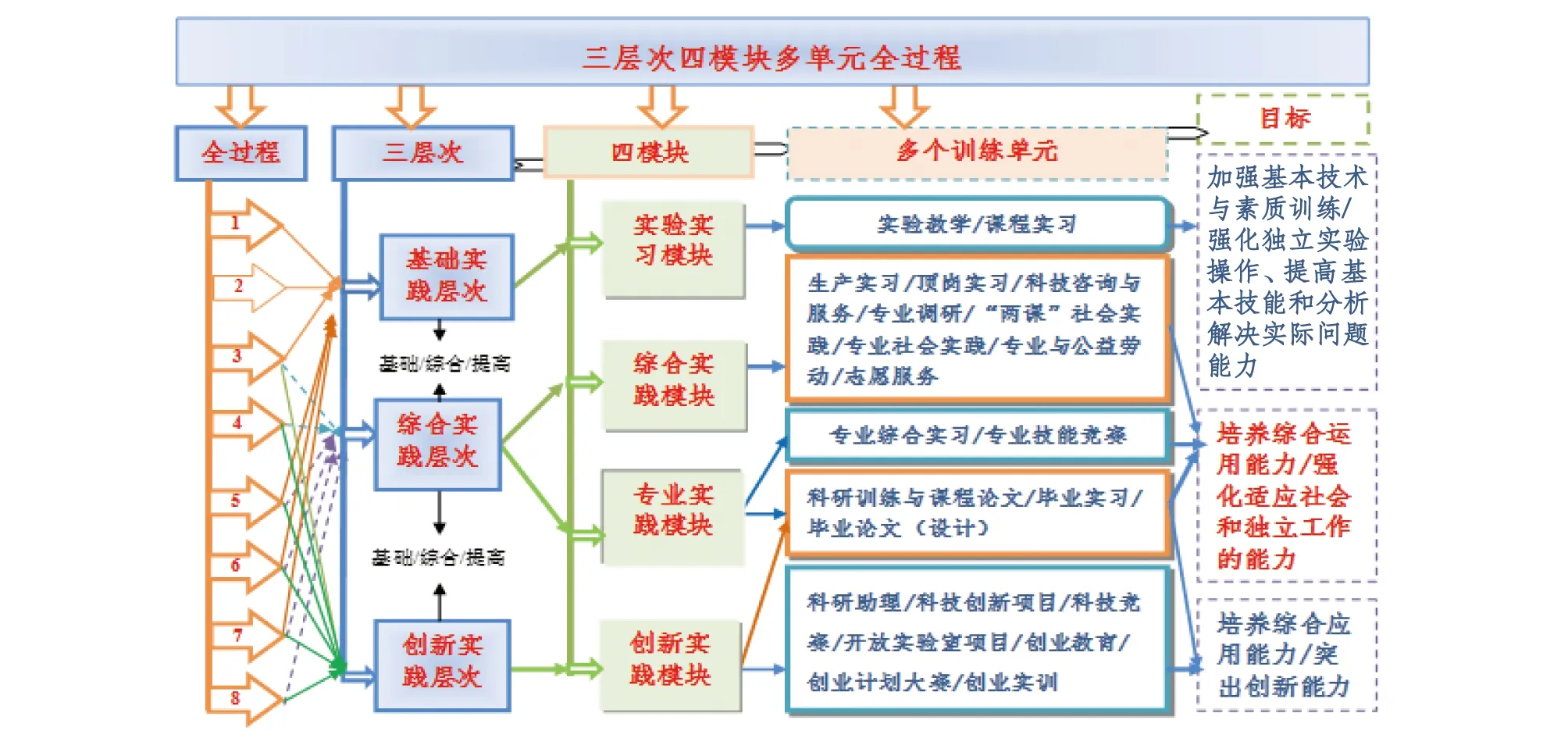

学校立足于应用型人才培养,以“提升学生的动手实践及创新能力”为目标,构建以基础、综合、创新3个层次为递进顺序,以实验实习、综合实践、专业实践、创新实践4个模块为主要内容,每个模块下设多个训练单元,贯穿于8个学期的“三层次四模块多单元全过程”实践教学体系(图1)。

图1 “三层次四模块多单元全过程”实践教学体系 Fig.1 “Three-level, four-module, multi-unit, whole-process” practical teaching system

学校应增加实践教学的学时,提高实践教学的学分要求,要求理、工、农类专业实践学分比例要达到30%,经济、管理、艺术、文学、法学等相关专业的实践学分比例要超过20%,不断强化学生的科研能力、实践能力培养和创新思维训练。

学校制定《青岛农业大学本科生导师制实施办法》,从大一入学即为每位学生配备专业导师,负责专业教育指导,创新育人思想、育人模式、育人方法,形成新的育人特色和育人风格。学校从大一就开始实施导师制,可以使导师的专业教育和学业指导更有针对性。导师在指导过程中可以与学生进行有效沟通,了解不同学生之间的差异,指导学生自主学习,帮助和促进学生的个性化发展。同时,依托科研实验平台开展科研训练,接受系统性、实践性和综合性等方面的专业培训,同时也可以尽早步入专业领域,了解学科前沿和发展动态。

在导师制实施过程中,要求有条件的实验项目应实行实验分组,以增加学生的动手机会,提高学生的独立操作和实验分析能力;根据课程教学要求,实验学时多的课程要独立开设实验课,也可与相近课程的实验内容合并开设新的实验课程;要求各实验室、教研室组织教师、实验技术人员积极开展实验教学法研究,不断改革实验方法和内容;严格考核实验教学成果。独立设置的实验课应独立考试,并将考试成绩、平时成绩及实验报告成绩按一定比例纳入总分,并增加对学生动手能力的考核。

学校制定了《青岛农业大学本科生实习工作管理规定》,明确了各专业实习方案、实习过程组织管理、实习形式与内容、指导教师的配备与职责、实习纪律、成绩考核与管理、质量监控。

充分发挥“校友邦大学生实习实践平台”的作用,利用信息化平台对学生实习和教师指导工作进行过程化管理。深化产教融合,建设满足专业实习需求的教学、科研、就业相融合的实践基地304个。积极开展教学实习和毕业实习,让学生置身于真实的环境中,提高学生的综合应用能力,强化其独立工作能力及适应社会的能力。

将创新创业教育放在科研育人体系突出位置,把提升人才培养质量和科研素养作为创新创业教育改革的出发点和落脚点。按照“面向全体、分级递进”的原则,构建“三阶递进”创新创业课程体系。一是面向全体学生开设相关课程及实践教学,重点培养学生的创新意识和创新思维。二是坚持创新创业教育与专业教育相融合,构建“1+8+N”专创融合课程体系,即以双创教育为根本,辐射8个学科门类,开设N门专创融合精品课程。2020年共立项建设10门专创融合精品课程,计划用3年时间建设30门精品课程。三是面向有一定研究能力和创新能力的学生,通过组建“双创精英班”“虹创讲堂”,邀请专家学者、企业家、校友为精英班学员授课,提升学生的创新创业能力。2019—2020年共组织相关培训、报告会6次,受益学生2 500余人次。

搭建多层次平台,激活学生的创新创业热情。一是实施“大学生创新创业训练计划”。2020年共立项校级项目732项,省级、国家级项目117项,参与学生4 000余人。项目申报成功率达78.5%,获批项目数量比2019年增加30项,连续2年增长率超过30%。二是搭建多层次学科竞赛平台,2020年举办、参与各学科校级竞赛99项,省级及以上竞赛170余项。三是加强校企合作,为大学生创新创业提供更多支持和保障。学校与海尔集团、青岛喵星教育集团达成合作意向,为有创新创业意向的学生提供场地支持和政策支持,有针对性地开展指导和服务。2020年大学生创业中心入选全国农村创新创业孵化实训基地,14个学生创业项目入驻创业中心。

自2016年以来,启动实施大学生科技创新创业项目2 278 项,获批国家级、省级创新创业项目416项,参与学生10 000余人。在第十六届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛中,学校首次获得全国“挑战杯”竞赛“优胜杯”,为省内唯一获此殊荣的高校,作品获一等奖1项、二等奖2项、三等奖2项,总成绩位列山东省第一位。2020年青岛农业大学在第二届 “虹创杯”大学生创新创业大赛中参与项目数140余项,参与学生人数1 000余人。

完善本科教学实验室和科研实验室面向本科生开放的相关制度,完善制度和政策的激励和保障作用;同时,依托实验室开放,鼓励大学生参与教师科研课题。积极推动“两开三早”(实验教学中心对学生开放、科研实验室对学生开放,学生早进实验室、早进教师研究项目、早进科研团队),坚持“两个导向”(一是科普性导向,即竞赛要面向广大同学,使更多同学参与进来;二是突出专业特色导向,即各学院举办专业性强、水平高的学科竞赛,筑牢学生的专业化思想)。

学校通过课程建设积累了丰富的课程视频、课件等教学资源,为推进“课堂教学与网络课程一体化”教学模式,实践翻转课堂、MOOCs、SPOC改革奠定了基础。配合应用型人才培养模式改革和课程改革,及时将最新科研成果、行业领域新内容、新案例融入教材,充分利用现代教育技术,加快数字化教材建设的步伐。持续推进教学标本资源库建设项目,建设完成20余个实体与网络教学资源标本库,涉及植物、食用菌、昆虫、植物病害、动物解剖、水生动植物等多类别标本建设。

3 结语

通过青岛农业大学科研育人方面的探索和实践可以看出,要实现科研育人,地方应用型农业院校有其优势,但同时也存在诸多问题。总体来看,要实现科研育人的落地,一是领导要重视,健全科研育人制度,调动相关部门的积极性;二是加强师资队伍建设,引导教师将科研融入专业教育,提升学生的专业兴趣;三是重视教学改革,在培养方案、实习实训等方面进行顶层设计,完善制度,实现有效保障;四是重视学生的创新创业训练,这是连接教学与科研的有效途径;五是通过开放实验室和农业试验田、导师制等多方位引导学生走进教师的实验室,引导教师利用科研成果来丰富教学形式。

科研育人是一项长期坚持的工作,并非一朝一夕就可以实现的。乡村振兴战略为农业高校的发展带来了良好的机遇,而应用型高校又处在应用前沿,成果“接地气”,因此应充分发挥应用型农业高校在战略支撑、应用研究、易于结合等方面的优势,不断进行新的探索和实践,积极开创科研支撑教学、科研促进育人的良好局面。