铜鼓岭国家级自然保护区功能区划研究

2022-10-12唐碧秋薛杨

唐碧秋,薛杨

1.海口市湿地保护管理中心,海南海口,570312;

2.海南省林业科学研究院(海南省红树林研究院),海南海口,571100

建立自然保护区是建立生物多样性保护的有效途径[1],自然保护区是管理自然的基本单位,是生态文明的建设的重要载体[2],它兼具保护、科研、教育以及生产、旅游等功能,逐步发展并成为科学实验、环境监测、宣传教育的基地。自然保护区功能区合理划分,既是维持保护与开发关系良好的前提,也是保护区可持续发展的动力[3],与其生态、社会和经济效益能否得到充分发展息息相关。因此,在中国资源环境形势日益严峻的背景下,为了保障生态环境安全能够持续健康有力地推动社会经济的发展,划定生态保护红线成为了重要手段之一。

海南铜鼓岭自然保护区是海南岛东北部许多珍稀濒危野生动植物重要的家园,其生态系统及物种较为稀有[4],它是一个由低丘山地地貌、典型热带季雨矮林资源、珍贵稀缺珊瑚礁资源汇集而成的生态系统保护区[5],也是海南东北部唯一得保护较为完整且物种较集中的区域[6],是海南省重要的保护区之一。通过对铜鼓岭保护区的生态特征认识分析,并对管理措施进行建议,有利于保护区的可持续发展。

1 地理位置及生态概况

铜鼓岭国家级自然保护区位于海南省文昌市龙楼镇。陆域部分地理坐标为19°36′54″N~19°41′21″N,110°58′30″E~111°03′00″E。其总面积为4400hm2,其中陆地面积845hm2、海域面积3555hm2。铜鼓岭地处热带北缘,属热带海洋性岛屿季风气候区,同时具有亚热带气候特点,光、水、湿、热条件优越,全年无霜冻,四季分明。铜鼓岭地区常年平均气温达23.9℃,其中8 月平均气温最高,为28.2℃,1 月平均气温最低,仅为18.5℃。降雨量为1495mm,蒸发量为1761.2mm。保护区动植物资源丰富,三次调查发现铜鼓岭保护区有植物908 种,隶属于172 科587 属,其中蕨类植物有16 科26 属32种、裸子植物有2 科2 属2 种、被子植物有154 科559 属874 种。同时保护区因也是野生动物难得的避难场所和繁衍基地。

2 功能区域的划分

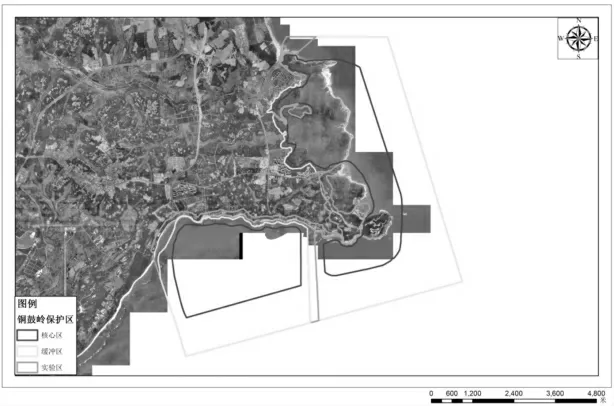

依据《中华人民共和国自然保护区条例》第十八条规定,铜鼓岭自然保护区划分为核心区、缓冲区和实验区三个部分,进行分区管理。结合铜鼓岭自然保护区的实际情况,首先分析铜鼓岭生态系统、海蚀地貌与珊瑚礁等主要保护对象的分布情况,明确其集中分布区域;分析当地居民生产与生活、旅游景点以及特殊用地等的分布情况,找出受人类活动干扰较大的区域。再根据区划原则,把珊瑚礁、热带季雨矮林等主要保护对象集中分布区域尽可能连接贯通,规划为核心区;核心区外围区域规划有缓冲区,从事科学研究观测活动。同时,核心区和缓冲区形成较高的封闭性,使得有效保护和管理。缓冲区周围规划为实验区,可以进入从事科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动,还包括有一定范围的生产活动,还可有少量居民点和旅游设施。

图1 铜鼓岭国家级自然保护区功能区划示意图Fig.1 Drawing Diagram of the Functional Area of Tongguling National Nature Reserve

2.1 核心区

保护区的核心区一直以来是保护工作的重中之重。这个区域聚集了绝大多数的珍稀、濒危动植物并且为其生长发育和繁殖提供天然稳定的场所。该区域对单位和个人活动的明确禁止最大限度地保护了其原有的生态系统与环境。据调查,铜鼓岭自然保护区总面积为4400hm2,其中核心区面积1895hm2,占保护区总面积的43.0%。核心区中陆地部分面积为468hm2(占保护区陆地面积55.4%)、海域部分面积为1427hm2(占保护区海域面积的40.1%)。铜鼓岭自然保护区的核心区中主要保护对象有热带常绿季雨矮林生态系统及其野生保护动物、地貌景观即海蚀地貌、珊瑚礁及其底栖生物,其主要目的和功能是保护。

首先,铜鼓岭的水热气候良好,为海南热带季雨矮林的生长发育提供了环境条件。由于铜鼓岭土壤类型多种多样,同时又背靠琼州海峡,经常受海陆风的影响,其植被类型随着海拔高度以及坡向的不同,产生很大的区别,有着明显的垂直、水平分布规律,有滨海沙滩沼泽、滨海沙生植物、山麓灌丛植被、低丘常绿季雨矮林以及部分人工林等不同的植被类型。第一种类型是滨海沙地植被,如草海桐(Scaevola sericea)、短穗鱼尾葵(Caryota mitis)等;第二种类型是丘陵山麓灌丛植被,如桃金娘(Rhodomyrtus tomentosa)、紫毛野牡丹(Melastoma penicillatum)、鹅掌柴(Schefflera octophylla (Lour.)、省藤属植物等;第三种类型是热带常绿季雨矮林植被,如光叶榆(Ulmus glabra)、腺叶桂樱(Laurocerasus phaeosticta (Hance)等。

其次,海南岛动物生态地理分布可分为三个区,即中南部山林区、低山丘陵次生植物群落区与滨海荒丘灌丛区。铜鼓岭地处滨海荒丘灌丛区,为野生动物繁衍和避难提供场所。因此,在海南岛北部野生动物不断受到侵害的情况下,铜鼓岭自然保护区仍保留着许多具有热带特色的动物类群。目前,保护区内现存哺乳动物有6 目11 科23 种。其中猕猴(Maraca mulatta)和海南兔(Lepus hainanus)这2 种为国家Ⅱ级重点保护野生动物;鸟类包括13 目38科95 种,其中以海南特有亚种白头鹑(Pycnonotus sinensis)、国家II 级重点保护野生动物褐翅鸦鹃(Centropus sinensis) 和年类、鹰类以及棕背伯劳(Lanius schach)等较为丰富;爬行类有2 目7 科29种,其中以游蛇科种类居多,其他蛇类资源如铅色水蛇等种类相对丰富,数量相对较多;调查到两栖动物有1 目4 科16 种,其中国家重点II 级保护动物有1 种,即虎纹蛙(Hoplohatrachus rugulosus),但由于人为猎捕的原因,目前保护区内虎纹蛙的种群数量已十分稀少。海南省重点保护动物有3 种,即沼蛙(Rana guentheri)、泽蛙(Rana limnocharis)和斑腿泛树蛙(Polypedates megacephalus),沼蛙、泽蛙这2 种种群数量丰富,在铜鼓岭保护区内分布范围较广。

再次,保护区内海域生物资源十分丰富。调查发现,铜鼓岭保护区海域浮游植物密度可达到145×104md/m3~244×104md/m3,浮游植物种类高达289种,主要有蓝藻属、幅杆藻属、角毛藻属、园筛藻属以及根管藻属等浮游植物。而浮游动物种类高达120种,主要包括磷虾类、浮游介形类、枝角类、挠足类、浮游端足类、莹虾类等。年均生物量变化范围在38 md/m3~999md/m3之间。该区域的浅海珊瑚礁为典型的岸礁类型,分石珊瑚和软珊瑚两类。石珊瑚包括10 科19 属38 种,主要优势种为丛生盔形珊瑚(Galaxea fascicularis) 和浪花鹿角珊瑚(Acropora cytherea)。软珊瑚属于八放珊瑚亚纲、软珊瑚目、软珊瑚亚目的珊瑚门类,铜鼓岭保护区主要有4 种短指软珊瑚(sinularia sp) 。

海蚀地貌也是重要的保护对象之一。它是由于海浪对岸坡长期的机械性冲刷和拍打以及岩缝中被压缩的空气对岩石的挤压,又经过波浪挟带物质对岩岸的长期研磨,海水对岸坡的海蚀作用后,从而形成的一种典型地貌类型。

2.1.1 管理目标

确保热带常绿季雨矮林和各种野生动物的生长发育繁殖,最大程度保护地貌景观、珊瑚礁和底栖生物。最大程度的维护该核心区中生态系统的完整性和物种的丰富性,以便于为科研实验、教育提供原材料以及进行生态监测活动。

2.1.2 管理措施

核心区内禁止人为活动(放牧、采药、砍伐、烧荒、开矿、狩猎、采石、开垦、捕捞、挖沙等);不得建设任何生产设施;做好地质遗迹的保护工作:严禁对海岸礁石采取破坏景观行为发生;在核心区的周围可建设缓冲带,但在保护等级较高的区域外可不设置缓冲地带。

2.2 缓冲区

缓冲区分布于核心区的外围,是核心区的缓冲地带[7],在保护核心区生态环境不受外界干扰影响的同时,也允许一些不对生态功能造成破坏的有限人为活动。铜鼓岭保护区规划缓冲区2133hm2(占保护区总面积的48.5%)。其中,缓冲区海域面积1960hm2(占保护区海域总面积的55.1%)、缓冲区陆地面积为171hm2(占保护区陆地总面积的20.2%)。缓冲区为核心区和实验区的过渡区域,缓冲区为核心区的保护起到重要作用。

缓冲区区划为二个部分,第一部分缓冲区位于铜鼓岭主峰所在核心区的外围,其中铜鼓岭主峰西边部分的缓冲区,起到缓解来自西部及主峰人类活动的影响;而大澳与小澳两者之间的陆地,植被覆盖较差,且考虑大澳与小澳是实验区,人类活动较多,故划为缓冲区。海域缓冲区包括保护区核心区东南部、东部及北部外围约1000m 宽的海域,主要目的是预防海上来往船只对核心区的不利影响。第二部分缓冲区主要区划在珊瑚礁核心区之外1000m 以内的海域,以及淇水湾珊瑚礁分布海域的潮位线100m 范围内,以缓冲来自淇水湾、楼前港以及南部出海通道等人类活动的影响。

2.2.1 管理目标

通过对该区域的规划和管理,增加缓冲区植物覆盖率以及生物多样性来提高生态系统的稳定性以及应对外来干扰的能力,同时促进濒危物种的生存和繁衍。

2.2.2 管理措施

在该区域原则上严禁开发性、生产性活动,同时严禁一切对生态功能具有破坏性的行为;对动植物资源进行生态监测,对在该缓冲区的科学研究进行追踪与评估;严格控制人流量和船只流量。

2.3 实验区

实验区作为一个多用途区域,位于缓冲区的外围,保护区区划实验区372hm2(占保护区总面积的8.5%)。其中,实验区陆地部分面积206hm2(占保护区陆地总面积的24.4%)、实验区海域面积165hm2(占保护区海域总面积的4.6%)。

实验区共区划为三个部分。第一部分主要位于石头公园和铜鼓佛光等人类活动强度比较大的区域,以及淇水湾最高潮位线以下100m 海域范围和最高潮位线以上80m 陆地范围,还包括淇水湾南部200m 宽的出海通道和石头公园、大澳与小澳及西边陆地的连接区域,其主要目的是供人类旅游参观。第二部分位于铜鼓岭主峰周边特殊用地区域和周边规划的旅游区,目的是建立居民点和旅游设施,可供休闲娱乐。第三部分主要位于宝陵河河口至铜鼓岭管理处中间区域,以及附近海域,其作用是作为附近渔民出海的通道之一。

2.3.1 管理目标

实验区作为野外教学、生态旅游、科学试验以及野生物动植物活动的活动区域,对于拉动保护区生态、经济、社会效益的全面增长,促进保护区管理水平的提高。

2.3.2 管理措施

对于开发活动来说,对所有在该区域进行的项目或规划可能会对区域生态完整性造成的影响进行分析,并对自然体系恢复稳定性的时间进行估算,不得建设污染环境、破坏资源或者景现的生产设施;对于管理人员来说,做好相应的生态保护和恢复措施,并跟进生态监测和生态监理,同时加大对对群众的环境保护和生态旅游的宣传力度;对群众来说,在享受自然的同时约束自己的个人行为,共创一个良好的保护区环境。

3 结束语

目前,自然保护区功能区划还存在着许多的问题,例如部分自然保护区缺少管理和建设规划、以及一些保护区功能区划理论及其应用仍然存在较大争议等。同时,由于人类的不合理活动,使得一系列有关全球气候变化、森林面积锐减、生物多样性降低的生态问题逐渐恶化。为缓解这些问题,我们有必要加强对自然保护区功能区划的管理,并且迫切的对自然保护区功能区划研究进行更深层次探索。