残障大学生满意度影响因素的概念模型:基于英文文献的研究 *

2022-10-11徐素琼

庞 文 徐素琼

1.问题的提出

随着残障平等与包容政策的推进,越来越多的残障学生得以进入大学接受高等教育。不过,根据高等教育文献中“学生坚持与保留模型”(models of student persistence and retention)的研究,与非残障学生相比,残障学生在某些方面明显处于劣势,他们的大学保留率和完成率较低,应对情感和心理压力的困难更大[1],更有可能不适应大学环境,并产生退学的想法[2]。是什么因素影响了残障学生的求学体验?又如何确保残障学生的学业坚持和成功?已有研究表明,学生对大学经历的满意度是其学习成功和生活幸福的关键[3]。因此,一些学者开始关注残障大学生这一特殊群体的满意度。

在国外,由于大多数残障学生都在普通高校接受教育,残障大学生的满意度成为评价高等融合教育服务质量、检验高校对多样性和包容性承诺的关键指标。在社会模式残障观看来,社会障碍和环境压迫是残疾人问题的根本原因,如果消除这些障碍,在一个公平的环境里,残障学生可以像其他学生一样发挥他们的潜力,获得学业成功并掌控自己的生活。对残障大学生满意度及其影响因素进行研究就是为了探求院校环境中影响残障大学生学习和生活的诸多因素,为相关政策的改进和包容性校园的建设提供建议,促进残障学生获得满意的、高质量的教育。

在国内,随着《“十四五”残疾人保障和发展规划》《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》等政策的出台,越来越多的残障学生有机会进入大学尤其普通高校接受教育。他们的求学体验和满意度如何?相关的理论和经验研究还很缺乏。在中国知网以“残障(残疾)+学生+满意”为篇名关键词进行检索,几无相关学术论文。探讨残障学生生活质量、学习经历、校园适应等领域的论文也不多见,没有可用于指导研究的概念框架。反观国外,学术界对残障大学生满意度及其影响因素的研究日益增多,但大部分研究以影响因素的描述分析为主,缺少更深入的模型化概括和理论提炼,不能很好地为国内研究提供参考。故此,本文以相关英文文献的分析为基础,抽象提炼出残障大学生满意度影响因素的若干概念模型,并在此基础上进一步构建一般通用模型,以期为我国相关研究提供参考,也为我国尚处于起步阶段的高等融合教育及其支持体系建设提供启示。

2.研究方法

2.1 概念界定

满意是一种需求或愿望被满足时的愉悦感。对学生满意度的研究始于20世纪90年代。由于学科视角不同,学者们对学生满意度的界定有差异,大致形成了两种观点。一种基于管理学视角,借用营销学之父菲利普·科特勒(Philip Kotler)提出的满意度是感知效果与期望值的差异函数理论,认为学生满意度是学生将感知到的学校教育服务质量与其期望进行比较而得到的结果,与感知价值关系密切[4]。另一种基于心理学视角,认为学生满意度是一种短期态度或情感反应,来源于学生对其教育经历和成果的主观评价[5]。他们搁置了期望,只测量学生体验。本文综合以上两种观点,认为学生满意度是指学生作为学校教育服务的消费者,对学校教育服务和自身教育经历、教育成果以及教育期望实现情况的评价而形成的积极感受的程度。学生满意度既是衡量学生学习体验和生活质量的指标,又是高等教育大众化和市场化背景下评估高校教育服务质量的重要凭据。

2.2 文献搜索与编码

对英文文献的检索与分析包括如下步骤:首先,根据研究主题确定文献的纳入标准;其次,选择数据库并以关键词搜索文献;再次,广泛阅读文献并做初步筛选;最后,深入阅读文献,筛选出完全符合标准的文献,对文献中涉及残障大学生满意度的影响因素进行编码和类属分析,探寻概念间的关系并进行模型化表达。

2.2.2 文献纳入标准

为全面收集文献,同时避免研究者主观偏好的干扰,我们依据研究目的、研究内容和文献特征,确定了如下六条纳入标准:①研究使用的语言为英语,发表于2000—2021年,文献类型不限。②运用了经验研究的方法,量化统计或质性分析均可,但需要报告研究对象的选取方法及其基本信息。③研究内容为高等教育机构中残障学生的满意度、福祉或生活质量。④研究涉及残障大学生满意度的影响因素。⑤研究使用的调查工具(如问卷)中包含残障大学生满意度的相关题项。⑥虽然文献未直接论及满意度,但其内容与残障大学生的生活经历、校园适应或融合教育体验有关。上述标准中前两条为必须满足,后四条中至少满足一条即可。

国外文献中残障大学生的外延较宽泛,包括高等教育机构中有特殊教育需要的学生(如特殊学习困难者)和身体残疾、精神障碍等学生(special educational needs & disabilities, SENDs)。虽然残障者类别多样,学生之间差异较大,但不同类别的残障学生对大学学习和校园生活都有着相似的期待,他们的满意度具有一定程度的共通性。所以,无论是对某一特定残障类别学生的研究,还是对残障大学生群体的集合性研究,都被纳入分析中。

2.2.2 文献检索策略

本文使用关键词对文献的标题、摘要和主要内容进行检索。用到的检索关键词包括:学生(student)、大学(college/university/postsecondary/higher education)、残障(disability/disabled)、满意度(satisfaction)、福祉(well-being)、适应(adaptation/ adjustment)、生活质量(quality of life)、融合(inclusive/integration)。检索策略为上述关键词的逻辑组合(逻辑和“and”与逻辑或“or”),即学生and大学and残障and(满意度or福祉or适应or生活质量or融合)。

使用的数据库包括SSCI数据库、Elsevier ScienceDirect期刊数据库、Taylor & Francis数据库、Springer Link在线平台、ProQuest教育学期刊数据库等。这些数据库基本涵盖了世界范围内最有影响力的、经过同行专家评审的高质量期刊,能够保证文献的权威性和全面性。

2.2.3 文献筛选和编码

我们根据关键词组合和文献纳入标准开展独立筛选工作。初期共检索到45篇英文文献,通过阅读文献的标题和摘要进行初步筛选,将明显不符合纳入标准的12篇排除在外。它们或研究残障学生父母对院校的态度,或探讨残障学生毕业后的生活/工作满意度。然后,我们一起阅读和筛选剩下的文献,以避免偏见。当有分歧时,我们根据文献内容和纳入标准共同讨论并达成共识,该环节有7篇文献被排除。最终,有26篇文献满足分析要求。

随后,我们对文献进行编码和分析。第一步,根据文献讨论的不同影响因素进行开放式编码,得到诸如“学习便利”“服务”“教学支持”“归属感”等30多个编码。一些重复或相似的编码被合并,如“考试便利”“学习便利”和“课程调整”等被合并为“便利”。第二步,根据前一阶段的编码结果进行主轴编码以发展相关的概念类属。例如,“便利”“服务”“辅助技术”等被编码为“大学服务”,“学术成就”“学习压力”“教学支持”等被编码为“学习因素”,“归属感”“参与”“校园氛围”等被编码为“自我和社会因素”。有些文献涉及两个类属,我们做了双重标记。另外,我们发现,不同的概念类属具有时间对应性,与“大学服务”相关的研究相对较早,马丹·昆都(Madan Kundu)等人在2003年发表的大学残障支持服务与学生满意度的论文具有一定的开创性,希瑟·瑞恩斯谢密尔特(Heather Reinschmiedt)等人在2013年发表的论文是这一类属的最晚一篇,距今已近十年。探讨“学习因素”的研究集中于2010—2018年,文献数量也较前者多。同时,这一时期另有学者开始关注“自我和社会因素”,尤其到了2017—2020年,探讨更为集中。可见,随着时间的推移,学者们的关注点发生了跃迁,残障大学生满意度及其影响因素的研究具有一定的阶段性特征。编码详情见表1。

表1 文献及其编码结果

3.残障大学生满意度影响因素的概念模型

作为知识表征的基本方式,概念模型是一个以核心概念为起点的紧密结合的知识体系,通过建立核心概念与其他相关概念之间的逻辑联系,获得对核心概念的认识。这种方式有助于理解“残障大学生满意度”与其他影响因素相关概念之间的关系。基于文献编码的结果,可以将残障大学生满意度的影响因素分为三类,第一类涉及学校层面提供的各类残障支持服务,第二类与残障大学生的学习经历有关,第三类强调残障大学生的心理-社会适应机制。本文通过对每一类影响因素的具体分析,构造出相应的概念模型。

3.1 残障支持服务质量感知模型

马丹·昆都认为,支持性服务和无障碍环境在残障学生选择并适应高等教育机构的过程中一直起着决定性作用[6]。正因为如此,对残障支持服务的研究开展得较早,其热度延续至今。昆都列出了11个领域的残障支持服务,将满意度视为学生服务感知与其期望的函数,调查残障学生对这些服务的需求程度(即重要性)和满意度,发现学术支持服务、无障碍环境、卫生保健服务、职业咨询与规划服务、娱乐休闲服务对学生满意度影响最为显著。希瑟·瑞恩斯谢密尔特等人列举了美国大学的残障支持服务中心(disability support service)提供的16项支持服务和合理便利,统计发现,残障学生最为满意的五项服务是辅助阅读技术、考试便利、文本转换服务、读写译服务、辅助听力技术,而满意度得分最低的五项服务是教室便利、个别辅导、学术与课业便利、讲座录音、学术咨询[7],作者建议对低满意度的服务项目做进一步分析并加以改进。

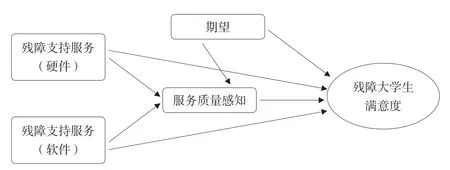

可见,残障支持服务的质量不仅仅取决于高校这一服务提供者,还取决于残障学生这一消费者。因为服务质量具有主观属性,残障学生对服务的期望与他们的实际感知相比较,会产生感知服务质量,这被认为是满意度的前因变量。由于残障支持服务项目众多,出于模型化的需要,我们将感知到的残障支持服务质量分为涉及物的“硬件”服务质量感知(perceived quality of hardware)和涉及人的“软件”服务质量感知(perceived quality of human ware/software)。上述研究者提到的无障碍环境、各种辅助技术和便利措施等属于前者,而学术咨询、职业咨询、教学辅导、与教师和管理人员的接触等均属于后者。基于以上分析,可构造出影响残障大学生满意度的残障支持服务质量感知模型(见图1)。

图1 影响残障大学生满意度的残障支持服务质量感知模型

该模型表达了学校残障支持服务、残障学生期望及其服务感知与满意度的关系。学校的残障支持服务既直接影响残障学生的满意度,也通过残障学生的期望—感知机制间接影响其满意度。如果大学服务的实际表现高于或恰好符合残障学生的期望,则学生满意;如果低于学生期望,则学生不满意。高校一方面要不断完善针对残障学生的环境创设和各类支持服务,另一方面应妥善引导和管理学生期望,防止因不切实际的高期望导致缺乏满足感。就两类残障支持服务而言,瑞恩斯谢密尔特的研究表明,满意度较高的服务大多与技术、设备等硬件有关,满意度较低的服务大多涉及教师、管理人员等,“人”的因素仍是短板,因此需要强化教师指导、人际沟通等软性支持。

在实际测量中,学者们常用重要性评价来测量学生期望值,这样就能得到有关各项服务的满意度和重要性评分,继而可利用满意度-重要性分析框架,帮助大学选择服务管理和改进的策略:那些重要性高但学生满意度低的服务,需要加强关注,以最高优先级加以改进;学生满意度低且相对不重要的项目,属于次要改进区;既重要学生满意度又高的服务,需要学校以良好的工作来维持质量;学生满意度高但重要性并不高的项目,学校应检视并腾出一部分精力和资源用于其他更为重要的服务。

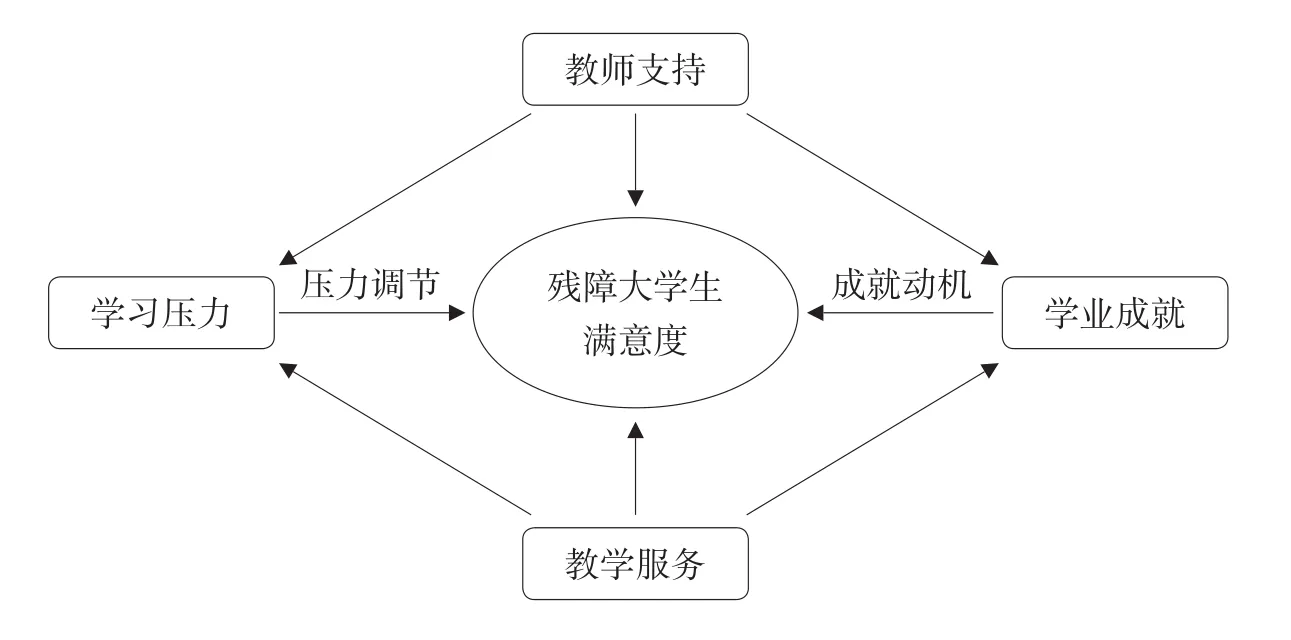

3.2 “学业成就—学习压力”综合调节模型

对包括残障学生在内的所有大学生而言,学习是他们的主业,自然成为影响其满意度的核心因素。对高校而言,高等(融合)教育服务质量也集中体现在教学上,如课程安排和教学支持等。根据沃克-马歇尔(Walker-Marshall)等人的研究,作为学生学业表现的最重要指标,学习成绩(平均绩点,GPA)会显著影响学生满意度[8],而满意度和成绩又分别被视为广义的定义“学生成功”的主观和客观指标。昆都对美国残障大学生的研究发现,高中和大学成绩良好(3.0—4.0)的残障学生拥有更高的满意度。法耶兹·司马迪(Fayez Simadi)对中东四国的实证研究也表明,GPA对残障学生满意度有显著影响,只不过是负相关的,成绩最低的(D)学生满意度最高,成绩最高的(A)学生满意度最低,成绩为B、C的学生满意度居中。作者解释道,这一方面可能因为当地残障学生仍然面临学习和考试的非公平环境,另一方面可能由于成绩差的学生拥有较低的成就动机水平,使他们比高成就动机的学生更容易满足[9]。

残障大学生在学习中面临更多的挑战和压力,这会影响到他们的满意度和生活质量。正如萨拉·科顿(Sarah Cotton)的“快乐生产理论”所言,学习压力及其应对机制是学生满意度的重要调节变量[10]。达利亚·萨克斯(Dalia Sachs)认为残障学生面临的压力有部分环境的不可及、不连贯的服务、时间紧张、课程形式或教学方法不当、作业及考试不灵活、宿舍供应不足,以及经济压力等,这些压力会影响残障学生的成绩,进而影响残障学生奖学金的获得、研究生的录取以及向就业市场的过渡[11]。大卫·兰伯特(David Lambert)对学习障碍者在线学习状况的定性访谈发现,学习障碍者由于表达不佳、反应缓慢,会遇到作业被扣分、无法应付在线讨论等问题,这些压力会对其生活质量产生影响,包括不同程度的焦虑、自尊受挫、睡眠困难等,他们的应对策略就是投入更多的时间和精力在学习上,而这又显著影响了他们的休闲活动和与家人相处的时间。同时,他们还面临心理评估、购买教材、打印资料等与学习有关的经济压力。不过,大多数残障学生表示,一旦克服困难、获得成功,就会体验到压倒性的“成就感”。他们对学习的热爱以及参与高等教育的能力对其总体满意度有积极影响,对学习机会的珍视和最终完成学业所带来的自我肯定足以抵消学习障碍对他们整体生活质量的负面影响[12]。

教师是影响残障学生学习及其满意度的最显著外部因素。研究表明,残障学生的学业成就和满意度很大程度上受到教师的态度、知识及其提供便利的意愿的影响[13,14]。绝大多数教师并不会区别对待残障学生,他们相信残障学生和非残障学生一样有能力胜任学术课程和专业需求,并愿意为残障学生提供诸如录制讲座、考试调整等各种便利。乔治·曼博莱奥(George Mamboleo)发现,教师的接纳和支持会给残障学生传递积极信号,令其更愿意披露自己的残疾和需求,为自己争取更有利的环境并坚持学习,师生关系也日趋良性[15]。当然,也有研究指出,教师与残障学生的互动虽然总体积极,但这些互动往往是有限的和尴尬的,因为教师对待残障学生的态度与其直接接触残障者的频次有关,而很多教师在课堂内外很少与残障学生有社会交往[16]。研究者建议,高校应制定旨在增进师生了解和互动的残障整合政策,为教师提供有关残障认知、法律责任等方面的培训以增强其包容性[17,18]。

学校的教学管理和服务也是影响残障学生学习体验的重要因素,正如前述,昆都的研究发现,对残障学生需求和满意度影响最大的是学校的学术支持服务。学习资料和信息的可获得性、详尽的咨询评估与反馈、灵活的考核方式、完善的辅助技术、教师和专家的建议、工作人员专业的知识和良好的态度等,均有助于残障学生获得积极的体验。这些服务是前述学校总体残障支持服务的一部分,而且很多都是通过教师予以传递的,故此处不再赘述。

综上,在学习维度,学习成绩、学习压力、教师支持和师生互动、教学支持服务是影响残障大学生满意度的主要因素[19]。我们据此构造影响残障大学生满意度的“学业成就—学习压力”综合调节模型(见图2)。该模型认为学习压力、学业成就是影响残障大学生满意度的内部学习因素,教师支持、教学服务是影响残障大学生满意度的外部学习因素。学习压力对残障大学生满意度影响的性质和程度取决于残障大学生的压力应对和调节机制,同样,学业成就对残障大学生满意度的影响受其成就动机的调节,这是两项内部调节机制。教师支持、教学服务既可直接影响残障大学生的满意度,又可通过减轻学生学习压力、提高学生学业成就的方式间接影响残障大学生的满意度,这是两项外部调节机制。该模型展示了“教”与“学”两项因素对残障大学生满意度影响的动态机制,对教学管理具有参考价值。

图2 影响残障大学生满意度的“学业成就—学习压力”综合调节模型

3.3 “自我—社会”归属感模型

近年来,部分学者试图超越对残障特定因素(如无障碍环境、服务和便利)的研究,转向学生对校园和社会经历的感知及其自我整合的角度,分析其心理机制和社会关系与满意度的关系[20]。因为众多“学生坚持与保留模型”文献认为,如果学生不能融入校园和社会生活,他们就会离开大学[21]。这种融入、被接纳意味着归属或取得成员资格,正如安妮玛丽·瓦卡罗(Annemarie Vaccaro)所说,归属感是与他人的联系感,它是人类的一种需求,缺乏归属感会导致健康状况不佳、幸福感下降、辍学率升高等一系列不良后果。培养归属感对于残障学生这一特殊的、边缘化群体而言是一种“特别必要也极具挑战性的工作”,但作为一个群体,我们对残障大学生的归属感仍知之甚少[22]。安吉拉·戴利(Angela Daley)对残障青少年的研究发现,那些对自己社区有强烈归属感的人,其生活满意度也高,而且归属感还是消除残障歧视的一剂良药[23]。艾莉森·弗莱明(Allison Fleming)对残障大学生归属感与满意度的系统研究证实,残障学生的满意度与归属感显著相关,学生对大学更高的归属感意味着更高的满意度。进一步的多重中介分析显示,归属感通过两条独立的路径影响残障学生的满意度:增强学生自我倡导意识和改善学生对校园氛围的感知[24]。

自我倡导是一种表达自己的需求和愿望,寻求支持并做出决定的能力和意识,它被认为是残障学生从中学过渡到大学并取得成功的“关键知识和技能”,因为中学阶段有家长和老师替他们主张,而进入大学后需要他们自己倡导和争取。虽然大多数残障学生在进入大学时没有准备好自我倡导,但这是一种可以发展的技能。伊丽莎白·吉兹尔(Elizabeth Getzel)总结了残障大学生提高自我倡导技能的若干策略:主动寻求学校的残障支持服务、与教师积极互动并披露自己的残疾以及便利诉求、结交朋友或参与社团活动以拓展校园支持系统、提升自我意识并自我鼓励[25]。自我倡导与归属感相互影响,强烈的归属感能使学生拥有主动、自发的倡导意识,而积极、成功的自我倡导能满足残障学生的需求、密切他们的社会关系、体现他们的价值,从而培养他们对校园的归属感,并最终体验到满意和幸福。这一研究发现对学校拓展残障服务领域具有启发性,即除了关注传统的学术和无障碍环境外,还应致力于促进残障学生的自我发展和归属感,在残障服务,尤其新生支持小组、朋辈辅导、自我倡导工作坊等方面创新服务项目和策略。

另外,校园氛围能明显调节学生归属感和满意度之间的关系。残障学生感知到的校园氛围对自己是欢迎的还是冷漠的,教职员工和同辈群体对待残障学生的态度是平等的还是有偏见的,学校面向残障学生提供的服务是积极友好的还是消极敷衍的,等等,都会显著影响残障学生对学校的感觉和满意度。谢普勒和伍斯利(Shepler &Woosley)通过研究残障大学生入校初期的融入经历,指出那些对校园环境有更多积极感受的学生更容易对学校感到满意[26]。虽然这种人文氛围的营造不能一蹴而就,但高等教育机构无疑应担当推动这一变革的先锋。主题宣传、师生培训是学者们认为能有效促进氛围改善的方法,在残障服务的策略上,采用社会化、普遍化的方式比仅在个人层面提供服务更有希望影响校园氛围。

对残障大学生归属感与满意度关系的探讨突出了学生本人的精神体验和社会经验,填补了之前相对未被探索的领域。以上述学者们的探究为基础,我们构造影响残障大学生满意度的“自我—社会”归属感模型(见图3)。该一体两翼模型以归属感对满意度的影响为主体,辅以残障大学生“自我倡导”和“学校氛围”这两翼,展现了四个变量间复杂紧密的互动关系。归属感能直接影响残障学生的满意度,也能通过增强学生的自我倡导意识,满足其需求和愿望,进而提升学生满意度。反过来,残障学生在课堂内外成功的自我倡导能够帮助他们找到自己的位置,实现其自由和价值,从而产生归属感并增强满意度。根据大卫·泰斯特(David Test)的研究,成功的自我倡导离不开残障学生对自身兴趣、优势、需求、残疾特征等的客观认识,对各项权利及其维护手段的熟知,以及沟通和领导能力[27]。另外,社会环境是一个重要的考虑因素,校园氛围能有效调节归属感和学生满意度之间的关系。对残障学生而言,校园中的各类社会支持、紧密的师生互动、同伴的友谊、积极的校园参与等能营造友好包容的氛围,增进学生的校园归属感和满意度。

图3 影响残障大学生满意度的“自我—社会”归属感模型

4.模型总结与整合:一个初步框架

4.1 模型总结

通过对国外相关文献的分析,本文构造出了影响残障大学生满意度的三个相对独立的概念模型。这些模型都是基于定量或定性的研究,在忠实于文献的基础上抽象建构的,具有较好的信度和效度。它们不仅展示了影响残障大学生满意度的各种因素,也反映了随着时间的推移,残障教育理念的演变和相关领域研究重点的阶段性演进。第一个模型基于残障大学生的“残障”身份,认为由于他们身心的特殊性,学校应该提供额外的、充足的环境便利和支持服务,这些服务的提供不仅能提高残障学生的满意度和学术成就,也有利于学校树立良好形象,从而获取外部资金。第二个模型重视残障大学生的“学生”身份,认为学习是所有大学生的核心任务,学习满意度是残障学生所有体验的基准点,学习成绩、学习压力、教学支持等是影响残障学生满意度的主要因素。第三个模型反映了近年来研究者视残障大学生为一个“完整的人”,探究其心理机制和社会关系对满意度的影响,自我倡导、归属感、社会支持等与满意度关系密切,这对学校管理和校园氛围的创造提出了新要求。

虽然不同模型关注点各异,但它们仍具有一些共性特征。

第一,聚焦学生满意与学校进步的协同机制。三个模型都涉及对残障学生满意度施加系统性影响的两类主要因素:学生因素和院校因素,不同模型都力图找到将两类因素联结起来的核心机制,实现学生满意与学校发展的良性互动。残障支持服务质量感知模型围绕“服务”,使服务供给方学校与服务消费方学生有机协同;“学业成就—学习压力”综合调节模型围绕“学习”,使学校教学与学生学习相互促进;“自我—社会”归属感模型围绕“归属感”,使学校环境创设与学生心理富足彼此成就。三个模型所展现的服务、学习和归属感,既是影响残障学生满意度的重要因素,也是高校不断发展的战略着力点。

第二,突出大学环境的重要性。大学环境既是残障学生满意度的评价对象,又是影响其满意度的最主要因素。残障支持服务质量感知模型中的大学环境被分为与“物”相关的硬件环境和与“人”相关的软件环境,两类环境对学生满意度的影响机制和学生对它们的感知各有不同;“学业成就—学习压力”综合调节模型侧重于教师支持、教学管理与服务以及各种外部压力构成的学习环境;“自我—社会”归属感模型涉及的大学环境更是类型多样,尤其强调态度、关系、情感等人文环境。对残障学生而言,大学的物理环境、制度环境和人文环境的改善缺一不可,甚至对其标准和要求更高。

第三,强调残障学生对大学环境的能动性。在突出大学环境的重要性和影响力的同时,各个模型更强调残障学生的主体性和对环境因素的能动性。残障支持服务质量感知模型强调学生的感知和期望等主观评价因素对其满意度的影响,适度的期望、乐观的心态是消解环境中不利因素对满意度产生影响的中间变量;“学业成就—学习压力”综合调节模型突出了残障学生压力应对和成就动机等心理机制,这些机制能帮助学生克服学习困难,疏解内心张力,最终体会到成功和满足;“自我—社会”归属感模型重视残障学生通过积极主动的自我倡导满足自身需求、融入校园生活,以主人翁的姿态体验内心满足,自我倡导意识和能力的获得对学生未来发展尤其重要。可见,各个模型都认为,面对身心缺损和外部障碍,残障学生不是被动接受不利环境的影响,而是具有主动适应、能动发展的巨大潜质。学生本人才是最大的影响因素,幸福握于残障学生自己手中。

4.2 模型整合

三个模型各有侧重,其中任意一个都无法涵括影响残障大学生满意度的全部重要因素,这在一定程度上限制了模型的解释力和应用范围。而且,三个模型仍存在对部分因素的缺漏。例如,人口学变量是测量满意度时应该考虑的因素。以性别和残障类型为例,昆都研究发现,女性对大学提供的残障支持服务的满意度显著低于男性;萨克斯、司马迪的研究均指出,不同残障类型的大学生,其满意度存在显著差异,一般而言,肢体障碍学生的满意度最高,而精神障碍学生在校园参与、学习收获、满意度等方面得分最低。又如,研究发现,虽然残障大学生远离家庭,但家庭支持对其幸福感具有重要和持续的影响[28,29]。而且,宏观层面的经济、社会形势以及各类教育政策等都会直接或间接影响残障大学生的满意度。有研究表明,国家对残障学生的资助对他们的学习动机和满意度有积极影响,特别是城市残障学生的满意度要高于农村学生[30]。基于以上考虑,我们将三个模型进一步整合,并将学术界的其他发现加以含纳,构建了残障大学生满意度影响因素的总体模型(图4)。

图4 残障大学生满意度影响因素的总体模型

该模型是对国外残障大学生满意度及其影响因素研究成果的集中展现,尤其是对前述三个模型及其共性特征的有效融合。首先,模型以影响残障大学生满意度的大学因素和个体因素为主件,构造两者交互协同的影响效应。双因素格局是前述三个模型共同点的反映,也是对现实的简化凝练:满意度作为主观评价,必然涉及诸多个体因素;残障大学生学习生活于大学,学校因素必然影响其满意度。两者的关系正如两个双箭头所寓意的,它们作为主客体相互影响,最终作用于残障大学生的主观感知。其次,在大学因素中,教师与教学、残障支持服务、校园氛围直接源于前述三个模型的发现,它们与残障大学生的学习、生活、价值认同等息息相关,是影响其满意度的最主要环境因素。再次,在个体因素中,残障大学生的学习、学业成就,感知、期望、能力,自我倡导和归属感等均源于前述研究的发现,并补充了人口学特征这一项,使得个体因素更加完整。诸如性别、年级、残障类型等诸多人口学特征大多属于不可变因素,而另三类为可变因素,对这两类因素进行控制变量分析,能更好地展现残障大学生的各种主观能动性影响其满意度的条件和机制。最后,模型认为在大学因素和个体因素之外,家庭、经济和社会环境、教育政策、文化和价值观等也会影响残障大学生的满意度。该模型是概念抽象的初步结果,作为整体所反映的诸多因素间的关系和影响机制有待实证研究的检验。

5.结语

本研究基于文献分析,构建了残障大学生满意度影响因素的三个独立模型和一个总体模型。它们源于经验研究,并经过概念化和抽象建模过程,具有较好的信度和理论价值。独立模型表明高校的残障支持服务、学生学习情况、自我和校园归属感是影响残障大学生满意度的主要因素。总体模型将影响满意度的诸多因素有机整合,尤其突出了对满意度产生系统性和可预测性影响的两个主要因素:学生因素和大学因素。残障学生可以从该模型中学习如何改善他们的大学生活,虽然有些先天的因素难以改变,但他们可以通过诸如努力学习并取得学业成就、锻炼能力和完善自我等能动途径使其校园经历更有意义。大学可以选择适宜策略来做出改进,提高包括残障学生在内的所有学生的满意度,例如,加强学校的残障支持服务,完善教与学各环节的精细化服务,创建无障碍和包容性校园。

残障大学生满意度影响因素的分析对我国残疾人教育尤其高等融合教育的研究和实践具有启示价值。以往的研究大多关注影响残障学生求学体验的某一个或某些方面,很少采用整合视角。正如弗莱明等人所说:“那些只强调某一影响因素的实践者在帮助学生提高满意度和改善高等融合教育质量方面可能是无效的”[31]。他们认为,一些只为残障学生提供的便利和支持服务可能会传递出这样的信息,即残障学生是一个“特例”,需要与其他学生区别对待,这种观点可能导致污名化。例如,国内近年来要求给予残障学生各种便利的呼声日益增多,但这些便利本身真能提升其满意度和学习质量吗?而且,提供合理便利不应基于残疾类型,而应根据学生的个体情况。所以,只进行单独的某项改革,不考虑残障学生的内在需要、学习能力、人际互动及其对校园的感受,最终的效果可能并不尽如人意。大学应综合考虑各种因素,制定既富包容性又具个性化的残障支持模式,更有效地满足残障学生的教育和社会需求。另外,国内基于残障大学生主体视角探讨其满意度感知和求学体验的还很少,本文的模型能为今后进行残障大学生满意度调查、质性研究等提供指导,并为跨文化比较研究提供参照框架。

现实层面,我国残障大学生的数量呈现快速增加态势。2021年,我国高等院校录取残疾考生16861人,较2015年的10186人增长了65.5%,残障大学生中超过85%就读于普通高等院校,高等融合教育已成为残疾人接受高等教育的主要形式。不过,我国高等融合教育才刚刚起步,2017年中国残联和教育部高教司选定6所高校开展融合教育试点,近年来相关的经验总结和政策完善工作开始发力。即便如此,仍然存在招生对象有限、残障学生融入和自我实现困难、环境可及性不够等问题。最近的一项研究显示,我国残障大学生仍面临各种排斥,包括机会剥夺、参与有限、资源获取不公平和人际关系边缘化等[32]。另一项针对教师的研究发现,普通高校教师缺乏应对残障学生特殊需求的主动意识、知识技能和有效策略[33]。这些研究论及的各种掣肘因素在本文探讨的模型中均有体现,相关问题的存在必然会影响残障学生满意度和高等融合教育的发展。国家《“十四五”残疾人保障和发展规划》明确指出今后要支持高校开展残疾人融合教育,在此背景下,本文构建的多因素整合模型能为高校的改革和行动提供抓手,也为政府完善支持政策提供依据。