云南省德宏州芒市菲氏叶猴种群分布与栖息地调查研究

2022-10-10王勒端董沙沙李宏刚胡桓嘉番玉买

王勒端,董沙沙,李宏刚,胡桓嘉,番玉买

(1. 德宏州野生动物收容救护中心,云南 德宏 678407; 2. 四川农业大学 动物科技学院,四川 成都 611130)

菲氏叶猴(Trachypithecusphayrei),隶属于灵长目(Primates)猴科(Cercopithecidae)乌叶猴属(Trachypithecus),为昼行树栖群居性灵长类,是国家I级重点保护野生动物,《濒危野生动植物物种国际贸易公约》(CITES)附录II物种,被世界自然保护联盟(IUCN)红色名录列为濒危(EN)[1]。菲氏叶猴成年个体体长42~60 cm,尾长64~86 cm,体重5.6~9 kg,身披银灰色毛,脸部黑色,眼、嘴周围的皮肤由于缺乏色素而显得苍白,臀胝部不发达,头顶的毛浅银灰色,有时较长呈冠状,腹面淡灰色或浅白色,眉额之间有较长的黑毛向前伸出,主要栖息于亚热带常绿阔叶林中,以植物的叶、花、果为食。

菲氏叶猴主要分布于中国西南部、孟加拉国东部、印度东北部、缅甸西部、缅甸北部和东部[2]。根据ADIMALLAIAH等对菲氏叶猴线粒体基因的分析结果,菲氏叶猴有3个地理分支,中国境内的种群属于东部分支[3],其中在云南境内分布有2个亚种,即滇西亚种和滇南亚种。此前有少量研究针对菲氏叶猴的解剖学特征及行为学等方面展开[4-6],近10年中,遗传学研究认为印支灰叶猴(Trachypitheucscrepusculus)与菲氏叶猴的遗传距离已达到物种层次,因此分离成为独立的有效物种[7-9],最近研究均围绕这一新独立种开展[10-14],但针对菲氏叶猴野外种群的相关研究仍十分欠缺。

云南省德宏傣族景颇族自治州是菲氏叶猴的主要分布区之一,但长期以来其种群数量与分布状态始终不明。以德宏州芒市为主要范围,对菲氏叶猴种群数量、分布、栖息地及保护现状展开调查,建立完善该物种的巡护监测体系,初步了解其栖息地现状,为政府部门宜居宜业生态田园城市建设规划提供科学参考,并为制定科学有效的保护策略提供理论依据。

1 调查方法

1.1 研究地点

本次调查范围集中于芒市的河心场村和芹菜塘村。芒市地处云南省西部,位于北纬24°05′~24°39′,东经90°01′~98°44′,属南亚热带季风气候,具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑、日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点,动植物资源十分丰富。河心场村地处芒市镇北边,海拔1 400~1 988 m,年均温17℃,年降雨量1 476 mm。河心场村国土面积56.6 km2,林地面积2 413.9 hm2。芹菜塘村地处轩岗乡东北边,国土面积34.8 km2,海拔1 762 m,年均温19℃,年降雨量1 630 mm,林地面积约3 218.3 hm2。

1.2 分布和数量调查

2016年7月至2017年6月,通过半结构式访问调查初步确定该物种活动范围,在河心场村和芹菜塘村区域发放调查问卷,得到有效问卷 27份,同时搜集目击时间、地点、频次、痕迹、行为、数量、人为干扰等信息。另外,通过实地调查结合红外线相机记录的方式,判断物种信息及生态特征。汇总综合访查与实地调查信息评估菲氏叶猴种群分布及数量状态。

1.3 生境特征调查

在该物种活动区域,根据其采食、休息、活动、栖息地等设置具有代表性的典型样方。在4个群体经常活动的区域各选取1个20 m×20 m的样方,并在样方4个角落及中心设5 m×5 m小样方5个,按一定顺序编号、分块标记及调查其中的乔木(树高≥4 m)、灌木(树高<4 m)植物,记录其种类、株数(丛数)、高度和冠幅;在5 m×5 m小样方中取1 m×1 m小样方调查草本植物,记录其种类、株数(丛数)、高度和盖度。

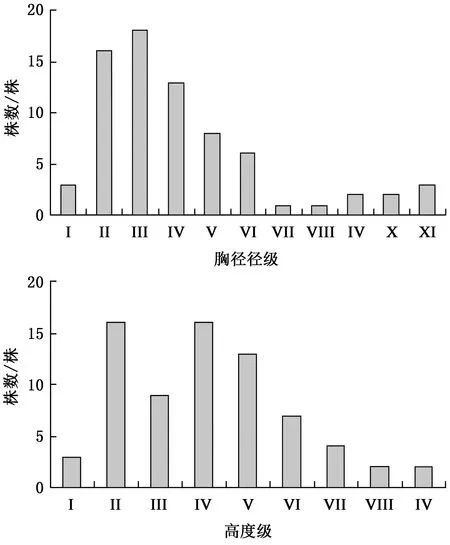

依据乔木树种胸径和高度,将乔木个体的胸径分为 11个径级,依次为:胸径I(0~5 cm),胸径II(5~10 cm),胸径III(10~15 cm),胸径IV(15~20 cm),胸径V(20~25 cm),胸径VI(25~30 cm),胸径VII(30~35 cm),胸径VIII(35~40 cm),胸径IX(40~45 cm),胸径X(45~50 cm),胸径XI(50 cm及以上),统计乔木层中各径级的个体数;将乔木个体的高度分为9个高度级,依次为:高度级I(4~6 m),高度级II(6~8 m),高度级III(8~10 m),高度级IV(10~12 m),高度级V(12~14 m),高度级VI(14~16 m),高度级VII(16~18 m),高度级VIII(18~20 m),高度级IX(20 m及以上),统计各高度级的个体数。

1.4 数据处理

计算不同物种的相对密度、相对显著度(相对盖度)和相对频度,计算每个样地不同物种的重要值。计算Shannon-Wiener多样性指数,公式为:

(1)

(2)

式中:S表示群落中所有物种数目;N表示群落中所有个体数量;ni表示群落中第i个个体数量。

计算Simpson优势度指数(D),公式为:

(3)

(4)

式中:S表示群落中所有物种数目;N表示群落中所有个体数量;ni表示群落中第i个个体数量。

计算Pielou均匀度指数(J),公式为:

(5)

(6)

式中:S表示群落内的物种数;H表示Shannon-Wiener多样性指数。

采用Shannon-Wiener多样性指数、Simpson 优势度指数、Pielou均匀度指数来综合评价取食群落的物种多样性。

2 结果与分析

2.1 种群数量与分布

访问和调查结果显示,在德宏州芒市镇河心场村和轩岗乡芹菜塘村区域共计4群菲氏叶猴170~190只个体,其中花岩洼1群40~60只,长岭干1群30~60只,大河岭干1群30~50只,猫岭干脚1群60~70只(表1)。

表1 菲氏叶猴种群数量与分布访问调查信息统计Tab.1 Statistics on population quantity and distribution of Trachypithecus phayrei

从表1可以看出,2号群和3号群出现的频次更高,花岩洼、老寨子山、红木梁子、长岭干、蕨叶平的痕迹较多,1、2、3号群的干扰比较多,干扰类型最多的是放牧,其次是菌类药材采集、薪柴采集。

2.2 分布范围及面积

栖息地自然生境为国有及集体所属天然林,总面积1 607.1 hm2。其中花岩洼面积为324.8 hm2,东面至顺云茂村、王工厂、白坟至芒杏河,南面至芒杏河,西面从芒杏河顺懒碓房洼子上面至河头公路,北面则从河头公路顺线界(龙陵交界)至云茂村。长岭干面积460.7 hm2,东面从河头公路顺懒碓房洼子至芒杏河,南面至芒杏河,西面从芒杏河顺野牛坝河上大河岭干至大靛地老寨,北面至大靛地老寨到龙陵界公路(河头公路)。大河岭干面积为118.2 hm2,东面从大河岭干顺野牛坝河下至芒杏河,南面从芒杏河至水井山,西面从老团坡隔界(大洼子)至国有林(桦桃林人工林),北面从国有林至大河岭干。猫岭干脚面积为703.4 hm2,东面从老团坡隔界(大洼子)至国有林,南面从国有林到干水田沟坝头,西面从干水田沟坝头上到水井单腰大路上老鹰坪子,北面则顺着老鹰坪子到老田坡老寨。

2.3 群落结构与组成

取食群落乔木层个体主要分布在胸径II~VI,即5~30 cm的范围内。胸径III范围个体数最多,达到18个;而其余胸径范围个体数较少,说明群落存在大量中幼龄个体,林分天然更新状况良好。同样,植物群落高度级结构不仅能反映群落垂直结构的物种组成性状,还能体现出垂直空间层次上的物种多样性和动态性,反映了群落结构的复杂性、发展阶段和稳定程度(图1)。

从图1可以看出,群落个体高度主要集中在高度级II~V范围,即6~12 m,其余高度级的乔木个体较少,这说明群落结构在垂直方向上趋于稳定。

在4个样方中,共记录到维管束植物99种,隶属于53科76属,以菊科(Compositae)、壳斗科(Fagaceae)、樟科(Lauraceae)、茜草科(Rubiaceae)、梧桐科(Sterculiaceae)等为主。乔木层组成物种以南烛的重要值最高,为9.95,核桃的重要值最低,为1.52;南烛、滇润楠、粉背石栎、旱冬瓜、云南黄杞、茶梨、印度血桐、龙竹、血桐等10 种为优势种。灌木层组成物种以苎麻的重要值最高,达13.16;苎麻、铁仔、滇新樟、紫金牛、包疮叶、米团花等6种为优势种(表2)。

图1 取食群落乔木层的胸径径级和高度级结构Fig.1 Structure of diameter and height of arbor layer of feeding community

草本层以竹叶草、楼梯草、紫茎泽兰、鳞毛蕨、莎草、欧洲蕨等6种为优势种,竹叶草重要值最高,达17.52。纵观群落各层,发现滇润楠、粉背石栎、景菜翅子树、米团花、南烛、山香果、山柚子、石栎、算盘子、铁齿铁子、羊齿铁子、云南黄杞等12个种在乔木、灌木之间均有发现,可见其具备潜在的天然更新能力。

2.4 取食群落的物种多样性

植物群落层次物种多样性反映了植物的立体结构和群落中乔灌草的组合状况,良好的群落层次结构有利于形成稳定的群落环境。通过公式计算乔木层、灌木层和草本层多样性指数(表3)。

从表3可以看出,灌木层的物种丰富度、Simpson指数、Shannon-Wiener指数均高于乔木层和草本层,但是不同层次之间这些指数均差异不显著(P>0.05);就均匀度指数而言,以乔木层为最高,但是3层之间亦差异不显著。乔木层的物种组成常通过营养循环、透光率、土壤水分供应等生态过程对林下植被产生影响。本研究中乔木层物种组成较为丰富,群落环境条件较好,灌木层和草本层的物种多样性维持在较高水平,群落相对稳定。

表2 菲氏叶猴栖息地乔木、灌木、草本物种及重要值Tab.2 Species and importance values of arbor, shrub and herb in Trachypithecus phayrei habitat

表3 不同植物层的多样性Tab.3 Diversity of different plant layers

3 讨论

菲氏叶猴滇西亚种(Trachypithecusphayreishanicus),是菲氏叶猴在云南省发现的一个亚种新纪录,文献所录其栖息地为盈江南定河、屯冲红木树丫口[4]。鉴别特征为体貌明显比滇南亚种深暗,眉后的毛有一个螺旋,背毛和腹毛在体侧交界处有明显的界线。口唇周的白斑较滇南亚种大,眼周白斑主要集中在内侧靠鼻一侧。本研究所观察到的物种形态特征与文献记载的菲氏叶猴滇西亚种的形态鉴别特征一致。

水源是菲氏叶猴分布和存在的主要限制因素。在本调查地,菲氏叶猴主要在瀑布、山溪周围觅食、饮水、嬉戏。在稳定的猴群分布区域,其活动以水源为中心,常见其往返于河谷两岸的山峰、沟谷之间,每天要数次返回到河流边饮水。调查区域内菲氏叶猴主要水源来自山涧、溪水等芒杏河流域的地表径流。在雨季,菲氏叶猴可在山上获得充足的水源和食物;在旱季,山上水源相对缺乏,猴群到山谷取水,游泳次数较多。气候与植被是菲氏叶猴生存的主要影响因素,适宜的气候特征是维持其野外种群的保障,植被一方面提供了食物来源,另一方面也是天然的栖息场所。在本研究中发现,菲氏叶猴栖息地范围内,乔木层物种组成较为丰富,植物群落环境条件较好,林分天然更新状况良好,灌木层和草本层的物种多样性维持在较高水平,群落相对稳定。

距离是反应习惯化进程的一个重要指标,灵长类动物都具有一定的安全距离[15]。对27名访问对象的访问结果显示,若发现者是常年在山里放牧的牧民,发现距离最短为2 m,护林员发现距离一般为10~50 m,而调查组调查时发现猴群距离为50 m以上。猴群的发现距离随着牧民、护林员、调查组3类不同人群在山里活动的时间、频次的减少而递增,其习惯化效果随之递减。根据访问结果,猴群与村庄的最近距离为50 m,猴群在村庄周边活动,不干扰村民的生产活动,不破坏庄稼,对村民的生产生活活动表现出极强的习惯化。可以看出,菲氏叶猴与其他灵长类动物一样,对人类干扰有一个习惯化的进程。在调查区域,经过上百年的共同生活,菲氏叶猴已经接受了周围村民、牧民、护林员等人员的放牧、砍柴、采药、种植等行为,对人为干扰产生了较强的耐受度,这也为进一步开展菲氏叶猴研究奠定了基础。

人类活动是动物资源维持发展至关重要的影响因素。芒市地处边疆少数民族地区,当地居民依山而居,与菲氏叶猴保持一种较为亲密的关系,而且雄性菲氏叶猴主要留居在原领地,主要因为恋籍性(philopatric),即对原出生地的依恋,因此猴群生活在该区域时间较长,但分布区域不扩散。根据访问结果,该区域的菲氏叶猴已存在100年左右,20世纪末期人为干扰较严重(打猎、捕杀),近20年来,随着人们生活习惯的改变、枪支器械管理趋于严格,加之人们保护意识逐渐提高,人类对菲氏叶猴种群的干扰趋向于减少,猴群数量稳定中略有增加。

4 保护建议

4.1 天然林保护

本次调查地分布有1 607.1 hm2的天然林,林木结构复杂,蕴藏着极为丰富的生物多样性;地形地貌复杂多变,水流沟壑繁多,为菲氏叶猴种群的生存和发展提供了绝佳的藏身之所,丰富的食物来源和水源,是菲氏叶猴赖以生存的原生环境,对菲氏叶猴种群数量稳定起着举足轻重的作用。

4.2 规范管理旅游开发

严格约束管理在菲氏叶猴栖息地中的旅游开发,任何开发中道路的修建、人类活动的介入都可能导致其栖息地破碎化,最直接的后果就是导致原有栖息地面积减少,进而对菲氏叶猴的分布模式、种群密度、群落结构、配对成功率等产生不同程度的影响,长期的隔离和孤立,将会增加近亲繁殖的概率,导致种群遗传多样性的下降,影响菲氏叶猴的存活和进化潜力。

4.3 宣传教育

以生态文明建设、野生动物保护法律法规和保护科学知识为主要内容,采取进村入户、集中培训等方式加强宣传,着力提高决策者、群众的生态保护意识和科学保护野生动物的能力,为发起全民维护菲氏叶猴栖息地,保护菲氏叶猴种群提供强有力的保障。

4.4 深入系统的科学研究

加强菲氏叶猴保护应建立在科学监测数据上,因此,今后很长一段时间,还应加强对其种群分布模式、种群密度、栖息地植被结构、行为模式等方面的监测,收集最原始、最真实的数据。