诊断性评价视角下传统村落现状分析及优化策略

——以郑州市柏石崖村为例

2022-10-10付春蕾楚端玉

付春蕾,卫 红,楚端玉

(河南农业大学,河南 郑州 450052)

传统村落又称古村落,一般形成时间较早,拥有较丰富的物质资源以及文化资源,具有一定历史、文化、科学、艺术、经济、社会价值,是需要予以保护的村落。传统村落经过时间的洗礼,保留有众多不同时期的历史信息和文化景观,是珍贵的农耕文化遗产[1]。

随着国家政府部门对传统村落关注度的提高,学术界对传统村落的研究也越来越多。学者们通过不同学科、不同视角对传统村落进行分析,主要集中在以下几个方面:(1)传统村落空间分布的相关研究。主要侧重于传统村落的空间形态[2]和分布特征[3]等。(2)传统村落文化的相关研究。关注传统村落的文化价值[4]、文化保护[5]、文化传承[6]等。(3)传统村落的保护与开发研究。学者们通过研究传统村落现状,从不同角度切入,对传统村落存在的问题进行分析。李天依等[7]在村落文化景观视角下提出“场景·人物·精神”三者的辩证关系。罗萍嘉等[8]分析了传统村落产生的“二元拼贴”的“对立与共生”现状,并提出策略建议。胡琳琳等[9]在新旧动能转换背景下提出维护传统村落原真性,实现传统村落管理规范化以及平衡传统村落环境承载力的旅游开发策略。本文以诊断性评价视角对传统村落现状进行分析,并提出优化建议,旨在推动传统村落的可持续发展,为传统村落保护规划提供参考。

1 研究意义

诊断性评价是美国心理学家布鲁姆在《教学评价》中提出的教学环节,也称教学性评价或准备性评价。在教学活动开始前或进行中,教师通过观察、调查等方式,对学生的相关信息进行分析,从而判断学生是否能够满足教学目标所要求的条件,为后续教学活动提供依据。“教学评价”中提到,“评价作为一种有效的反馈机制,能够反映过程中出现的问题,促使评价人及时矫正,确保过程进行的有效性[10]。”将诊断性评价引入传统村落的研究中,可针对传统村落的现状做出分析,判断传统村落是否具备开发条件,若具备,如何使优势被高效利用,是否存在开发劣势,若存在,应如何采取措施解决。通过诊断性评价可为传统村落的后续开发提供参考依据,使开发进程顺利并有效实施。

2 研究区域概况

柏石崖村隶属河南省登封市徐庄镇柳泉村,地处大熊山深处,地势易守难攻,属于防御型村落。独特的地理位置使柏石崖村在战争时期成为兵家必选之地。抗战时期,作为豫西抗日先遣支队抗日后方医院所在地,保留下来大量历史遗迹,是郑州区域乃至整个鄂豫皖区革命斗争历史实物见证的重要组成部分。村落三面环山,植被茂密,属温带季风气候,四季分明,温差大。一条溪水穿村庄而过,传统建筑在溪水两侧呈带状分布。溪上建有少量石桥连接村域两条主路(图1)。村内模树石等石头资源丰富。房屋建造多就地取材。村落现存传统建筑众多,院落保存较为完整。村民在地势平坦处开垦土地耕种,自给自足,形成和谐统一的生存环境。

现阶段,《登封市徐庄镇总体规划2010—2020》中提出将以杨林村为中心,充分利用自然资源,主要发展现代化高效农林业,并以大熊山森林公园为依托发展旅游业。因此,柏石崖村迎来新的发展契机,但如何选择合适的开发方向,充分发挥自身优势,摆脱现存劣势是一个重大问题。

3 材料与方法

3.1 数据来源

本文采用定性分析与定量分析相结合的方式,以郑州市柏石崖村为研究对象,针对其现状进行诊断性评价。研究过程中为了保证指标的合理性和科学性,定性指标主要以国家颁布的《传统村落评价认定体系(试行)》等文件为参考,结合其他专家及相关人员的意见,综合参考文献内容选取评价指标。定量指标主要参考郑州市统计年鉴及政府工作文件等。在梳理相关资料基础上,对柏石崖村进行实地调研,走访群众,掌握村落的实际情况后综合选定评价指标[11]。

3.2 评价体系构建

传统村落现状构成要素主要包括物质载体和精神载体两方面。物质载体主要是指自身设施与社会经济,精神载体主要是指政策精神与文化内涵。根据现状可探究其潜力水平,也可对未来发展进行预判[12]。本文首先通过专家组意见及参考文献进行评价指标选取,然后采用AHP层次分析法构造诊断性评价体系层次,结合专家打分法,对项目层、分项指标层进行权重赋值。诊断性评价体系分别从政策、位置、交通、经济、文化、环境、生活7个项目中总结出25个分项指标,共包含34个基本指标(表1)。

图1 柏石崖村平面分析Fig.1 Plan of Baishiya Village

3.3 指标说明

1)政府提供的政策、扶持是传统村落开发的驱动力。在传统村落开发中起主要作用的是政府的支持情况和执行力度;同时,相关资金的投入程度也是推进传统村落开发工作良性发展的前提[13]。

2)地理位置是传统村落开发的重要因素。村落选址和村落格局多与地脉有关,影响因素不同,村落格局也截然不同,呈现不同的地域和文化价值。村落形成年代越久远,历史要素种类越多,街巷格局越完整,表示传统村落的现状越好。

3)交通条件对传统村落的开发具有重要影响。交通情况可由距离、道路、可达性等因素共同决定,用于衡量村落在区间交通上的阻碍程度。

4)经济发展是传统村落开发的内部动力,社会生产方式是其制约因素。研究选取劳动力数量、收入水平、服务场所数量、产业结构等为评价指标,分析传统村落经济现状情况。

5)文化价值是传统村落开发的核心实力。研究主要从物质、非物质文化遗产以及历史影响三方面进行评价。建筑年代久远,文物保护单位级别高,建筑面积大,保存越完整,工艺越精美,表示传统村落物质文化价值越高。非物质文化遗产包括表演、语言艺术、风俗节庆、手工艺技术等,展现原始居民的生活风貌,体现先民的智慧。历史影响是传统村落中发生过的重大历史事件和历史人物所带来的影响。时过境迁,部分建筑虽然已经损毁,但记忆犹存,具有传承意义。

6)区域环境条件是传统村落开发的基础和背景。环境项目主要从河流、山体、高差、植被4个分项指标进行评价。靠山临水可增强村落宜居性;地形起伏、物种丰富,可营造更多层次的景观环境。

7)生活状况是传统村落开发的支撑点。研究选取基础设施、满意度、治安状况、环卫状况4项设置评价标准,运用采集器获取各设施数据,评价村落的设施分布状况,深入群众,根据反馈进行评价。

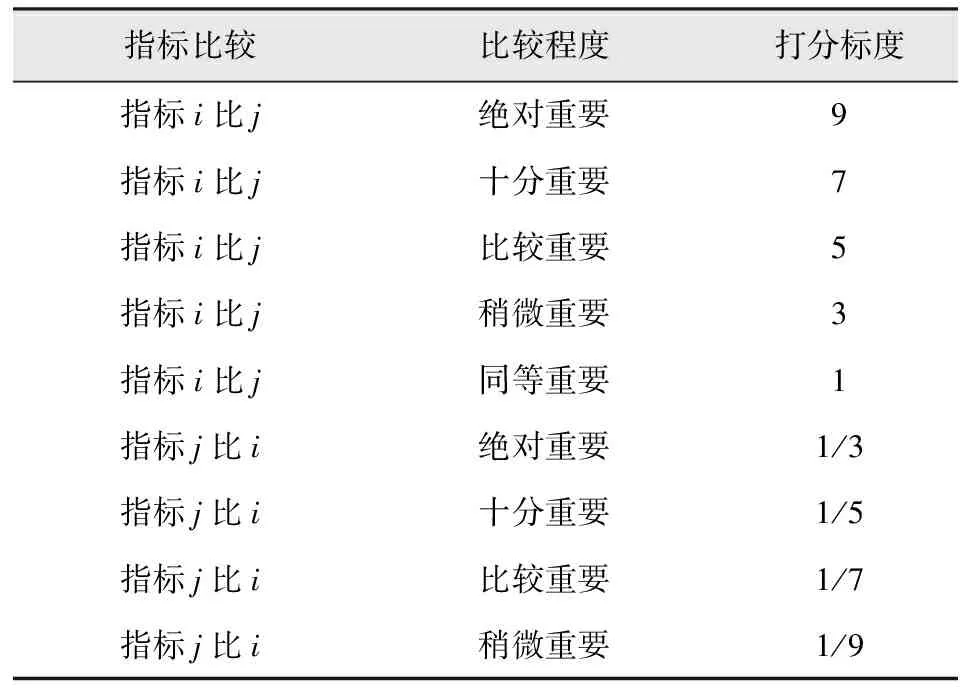

3.4 构建判断矩阵

综上所述,在分析软件Yaahp中构建层次结构模型(图2),运用9级标度法(表2),邀请专家对层次结构模型中项目层和分项指标层的因子进行相对重要性的两两比较判断,并填写矩阵。共形成诊断性评价矩阵R、政策评估矩阵R1、位置评估矩阵R2、交通评估矩阵R3、经济评估矩阵R4、文化评估矩阵R5、环境评估矩阵R6、生活评估矩阵R7共8个判断矩阵。

表1 诊断性评价体系Tab.1 Diagnostic evaluation system

图2 层次结构模型Fig.2 Hierarchy model

表2 指标对比标度Tab.2 Index contrast scale

3.5 权重赋值

在Yaahp 10.1软件中进行层次分析计算,算出项目层以及分项指标层中每个因子的权重。指标权重计算方法如下。

计算此层次判断矩阵中每行元素乘积Pi:

计算Pi的n次方根:

归一化处理Pi,得权重向量Wi:

为了保证原始数据所构建的判断矩阵具有科学性,对矩阵进行一致性检验。计算公式为:

式中:n为判定矩阵阶数;CI为一致性指标,RI为平均随机一致性指标(表3)。当CR<0.1时,则判断矩阵符合一致性矩阵特性。经公式计算,具体结果如表4所示,各判断矩阵符合一致性矩阵特性。经公式计算,最终各项指标权重结果见表1。

表3 判断矩阵RI值Tab.3 RI value of judgment matrix

4 结果与分析

4.1 传统村落现状评价

根据实地调研以及对村中相关专业人士的访问,按指标赋值标准计算诊断性评价体系表(表1)中项目层及分项指标层得分情况,将得分情况与权重值进行加权求和,最终得到各项目层及分项指标层诊断性评价得分和等级排名(表5)。

将柏石崖村现状评价项目分为优势项和劣势项,优势项为文化、环境、位置、政策4项,劣势项则为经济、交通、生活3项。柏石崖村现状总体呈现以下特征:有政策帮扶,政府管理水平良好;地理位置优越,具有较强地域特色;文化价值条件良好,但非物质遗产项目较少;环境整体清幽,空间可塑性强;交通等级较低,缺少公交配置;经济结构单一,未体现区域优势;基础设施等级较低,人民生活满意度较差,环卫状况有待加强。

表4 一致性检验结果Tab.4 Consistency test results

表5 诊断性评价得分及等级Tab.5 Diagnostic evaluation score and grade

续表5

4.2 诊断性分析

4.2.1优势项分析

柏石崖村所在地形地貌与自然山水呈现出“山—林—建筑—路—溪—路—建筑—林—山”的构成格局(图3)。由于得天独厚的地理位置,在少有外界影响的几百年中形成了独特的文化遗产并良好地保存下来(表6),传统建筑与周围环境交相辉映,呈现出逃离尘世,隐遁净土之风。相关部门根据《传统村落评价认定体系(试行)》等文件对柏石崖村进行综合评定,2014年将其列为国家级传统村落并对其进行专项扶持。随着国家对传统村落的重视程度以及相关政府部门执行力度的提高,柏石崖村遗产保护情况持续向好。

图3 村落构成格局Fig.3 Village composition pattern

表6 传统村落文化遗产Tab.6 Cultural heritage of traditional villages

4.2.2劣势项分析

村落内部道路较差,多为土石路,缺乏停车区域,暂时无法大量承接外来游客。缺少高效快捷的交通使经济发展受到局限,收入依赖于农业种植,养殖业尚未形成规模。随着大熊山景区的开放,村民逐渐涉足第三产业。城市化导致村内大量劳动力外流,留守人员逐渐老年化,经济发展存在滞懈性,村内普遍出现空心院落和空巢老人。移动、联通通讯基站数量较少,覆盖面积过大,导致通讯效果较差,进村期间常出现信号中断情况。村内尚未安装路灯,亮化率极低。村域环卫状况一般,有垃圾回收设施,但仍存在垃圾随意丢弃现象。经调查访问,村民对生活环境满意度较低。

5 优化策略

结合上述评价结果,对柏石崖村现状提出以下优化意见,着力于解决现存劣势项、发挥优势项,为未来开发提供参考。

5.1 对村道进行修缮,完善交通通达性

改善村域主路路面质量;解决对外通行方式单一的状况,增加公共交通工具,提高“村—镇—市”之间的可达性;修建公共停车场,满足自驾人群停车需求。

5.2 产业结构多样化

依托上位规划中“点、线、面”重点发展路线,形成与周围村镇合理分工,联动发展的局面。掌握规划中重点与难点,将柏石崖村总体发展定位为:以保护传统村落格局及文化要素为核心,以村域人民生产生活为职能,以传统农业种植为根基,以休闲旅游为产业依托,着重于传统村落的活态保护与开发利用,结合自身优势与周围景区联动发展,打造多体验感型传统村落。

5.3 提高设施水平

增加集中供水设施, 解决供水不足问题;修缮统一的排水设施,避免雨水、污水就近排放在沟渠中;增加通讯基站数量,解决通讯问题;选择符合村落风格的照明设施,提高村落亮化率;对村民户厕进行改造,增添公共厕所,满足群众需求;设置垃圾收集处理设施,减少垃圾乱丢现象,改善村落环境。

5.4 选择多方参与的开发策略

积极响应国家号召,深度解析政策精神,坚持政府主导,积极调动村民自主保护性,以村集体为依托,资本辅助建设的形式,充分发挥各部门职能,竭诚配合,对传统村落遗产进行原真性修缮保护,提高开发潜力,为后续发展奠定基础。

5.5 借助区位优势打造村落风格

柏石崖村选址呈现出中国古代“择山林水域而居”的思想,与陶渊明《桃花源记》中描述的情节异曲同工,展现“结庐在人境,而无车马喧”的隐居生活情景。借助《桃花源记》为蓝本,结合本地竹柏元素,以传统村落保护与开发为出发点,叙述村庄传统与现实的故事脉络,勾画竹柏秘境的传统村落画卷。

5.6 结合现状环境营造村落景观

考虑柏石崖村现状要素,提出“一轴、两廊、四区、多点”的功能结构(图4)。

图4 村落功能结构Fig.4 Village functional structure

“一轴”指村内溪流水轴。将其打造成山中花溪,兼顾观赏与交通功能,引导游览轴线,串联沿线节点,展现主街生活风貌。

“二廊”指乡村溪流景观廊与传统文化建筑廊。提升溪流水环境,修复岸带,营造植物、生物群落,构建景观廊道。保护现有传统村落,规划文化体验、观赏游览等活动聚集于传统文化建筑廊中,展现传统建筑风采。

“四区”指红色文化保护区、艺术聚集写生区、旅宿农家体验区、山水门户开放区。建立红色文化精神体验馆,通过情景模拟、AR体验等方式增强与场景的互动性,进行红色文化基因的现代化重现。批准部分艺术家及美术写生机构开展村落写生活动,建设写生产业链条,形成艺术孵化聚落。划定部分文化价值较低的建筑作为旅宿及农家体验区,春秋承接写生活动,夏冬承担旅游、农家体验、野营、篝火晚会活动等功能。设计主题门户公共场所,提供开敞空间,便于人与自然进行交流。

“多点”指竹元素、柏元素、石元素、民俗元素等文化元素点。将竹、柏元素作为村落房屋的背景,起装饰主景,烘托村域文化气氛的作用。另外,将其设置于溪流、门户开敞空间等重要节点区域,营造场所主题性。利用村域现存的大量石器摆置不同造型,增添村落生活氛围。此外,借助本地石材砌设挡土墙,形成景观效果和实用性。策划风俗活动,增强游客参与性与娱乐性。

5.7 多渠道宣传,完善文化传播途径

现阶段柏石崖村文化宣传方式单一,推广途径少。相较于其他传统村落,其知名度较低,无法更好地呈现传统村落的记忆度、好感度。面对庞大的互联网市场,应在传统传播方式的基础上,灵活运用互联网推广渠道,如开设村庄专属的微信公众号、微博平台,围绕传统村落拍摄短视频发布在各类视频APP上,利用互联网浪潮推动传统村落影响力的扩展。