未来空间营造: 以公共交通为导向的发展与空间句法

2022-10-10杨滔

杨 滔

(清华大学建筑学院,北京 100083)

在我国高质量城市更新的大背景下,我国高铁与地铁的繁荣发展加速了以公共交通为导向发展(TOD)的讨论与实践。一般而言,TOD被视为20世纪90年代美国新城市主义(new urbanism)的产品,强调公共交通、高密度开发以及多样性城市活力等,试图去解决美国城市蔓延(urban sprawl)的问题。然而在本质上,TOD的探讨仍然聚焦交通出行模式变化对城市未来空间发展趋势的影响,特别强调可持续发展、人本尺度或绿色紧凑空间布局等概念。在此过程中,TOD本身往往被诠释为一系列经典布局图示,暗示着可持续发展的空间结构,但这些又流于程式化,亟需相关的分析型空间理论与方法给予支撑。有研究者利用空间句法,从自组织的角度,对空间结构涌现的复杂性展开了长期的研究,其中一部分是针对TOD或与之相关的领域,形成了一系列的理念与方法。下面将就此进行全面的论述,以期为我国未来TOD及其城市空间形态的发展提供借鉴。

1 TOD的历史图谱

1.1 TOD的理论源头

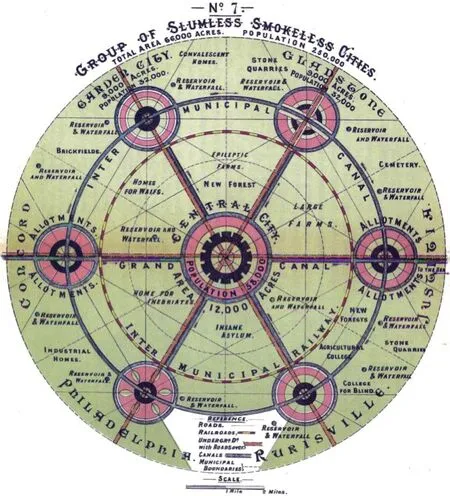

虽然以公共交通为导向的发展(TOD)大体源于美国新城市主义思潮,然而其理念可追溯到19世纪末霍华德的花园城市(garden city)(见图1)[1],其图示说明每个花园城市大体3.2万人口,由绿带所环绕。基于此,霍华德提出了大城市的原型——社会城市(social city),即一系列的花园城市彼此由轨道交通联系,相邻的花园城市彼此距离5 min火车路程,这就是当时所认为的未来伦敦发展的模式。该社会城市的图示具有深远 影响,受其影响的包括1942年美国克莱伦斯·斯坦因(Clarence Stein)基于雷德朋(Radburn)与高速公路的区域城市,1944年阿伯克龙比(Abercrombie)基于轨道交通与快速干道的大伦敦规划、步行口袋模式,以及TOD倡导者卡尔索普(Calthorpe)于2001年提出基于轨道系统的区域城市[2]。

图1 社会城市包括由轨道交通线连接的花园城市 Figure 1 The social city composed by a group of the garden cities connected by the rails

1.2 TOD的欧美图谱

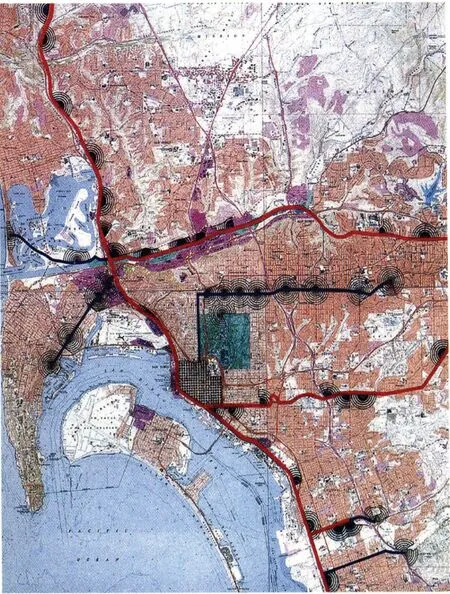

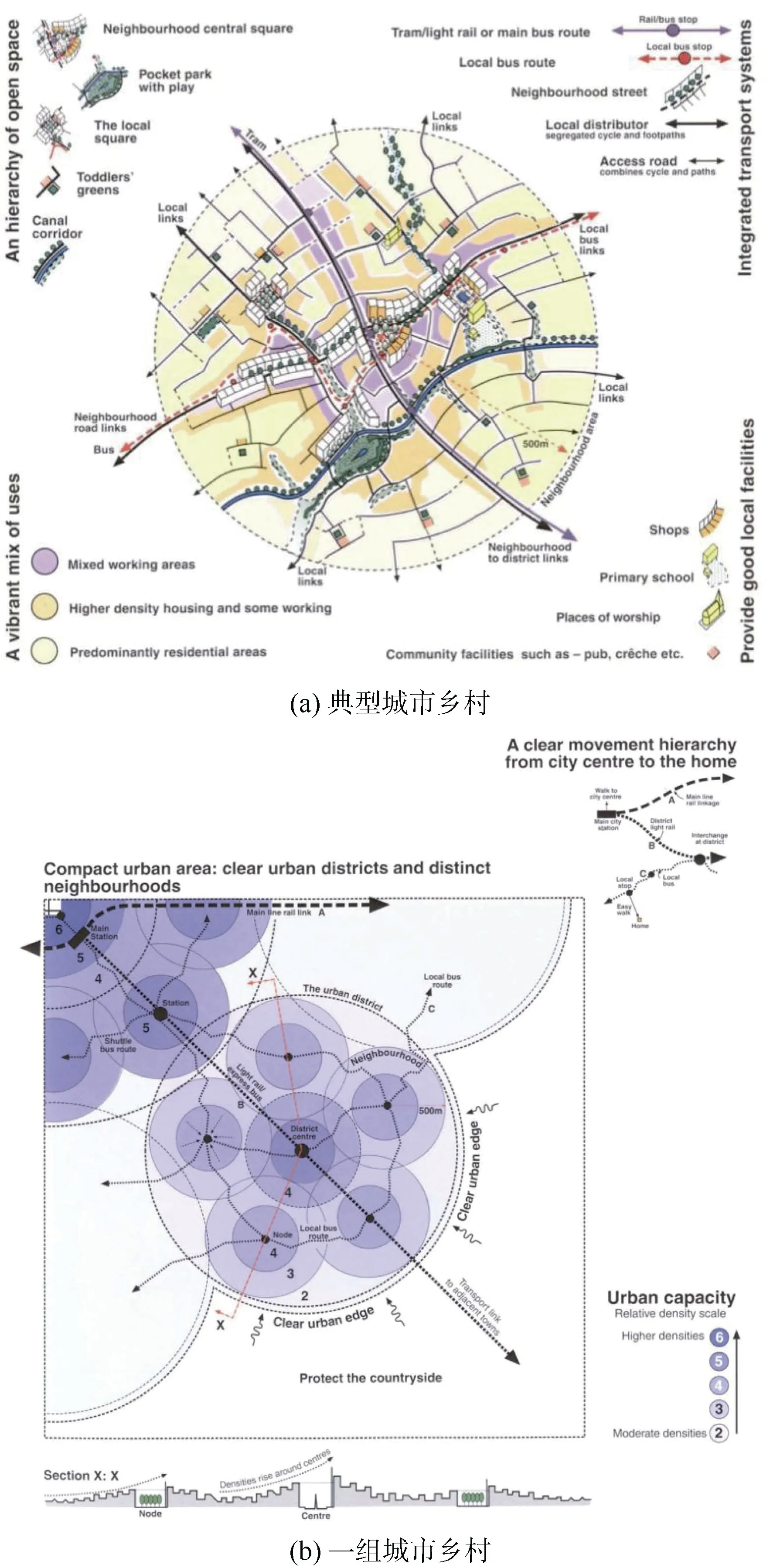

早期TOD的概念与2002年的传统邻里发展(traditional neighourhood development)高度类似,公交站点、社区中心以及商业服务设施都会聚集在邻里中心。彼得·卡尔索普(Peter Calthorpe)明确了TOD概念(见图2),认为“中高密度的住宅、公共空间、办公场所、商业设施以及公共服务共同构成了混合发展的地区,其中心是战略性车站,即区域性交通系统”[2]。与之同时,欧洲出现了城市乡村思潮(urban village),理查德·罗杰斯(Richard Rogers)、莱昂·克罗尔(Leon Kier)等也提出了类似原则(见图3),强调以公共交通为主的社区、邻里、地区等中心,以混合用地和中高强度开发等原则为引导,推动类似TOD的发展[3],共同支持高频率服务的公共交通体系[4]。交通问题是这些原则的核心,既要考虑交通的经济承载能力,也要考虑交通站点周边的人货流动与安全、宜居性、环保等需求[4]。

图2 以圣迭戈(San Diego)为例的区域城市交通系统Figure 2 An illustration of the Regional traffic system as an Example of San Diego

图3 城市乡村思潮下的TOD图示 Figure 3 An illustration of urban village movement

因此,TOD在一定程度上亟需基于交通模式,探索自身及其周边空间形态的设计方法,而非仅仅构想概念性的模式。空间句法理论和方法关注空间形态、交通出行、用地性质、开发强度等方面的内在关联机制,这为探索TOD空间形态提供了一些有效的路径,将为空间本身的可持续发展(spatial sustainability)提供一种设计方法。

2 空间句法的启示

2.1 空间句法的理论与方法

空间句法最初的研究问题是:怎样的建设形态才能最好地利用土地价值?这与TOD中关于空间形态的建设出发点是高度相似的。通过空间句法研究每个空间之间是如何连接并构成整体的空间形态,而该形态又是如何影响社会经济的组织方式,反之亦然。在这过程中,利用空间句法提出核心观点,即空间形态不是社会经济活动的静态背景,而是社会经济活动的一部分,即空间形态本身的设计、建构、体验、更新、拆除等就是社会经济活动的自然组成部分[5]。

基于此,通过空间句法提出了空间的表达方式、计算方法、解释模型等。首先,空间句法将空间定义为4种常用的表达模式,即像素点、轴线或线段、凸空间、等视域(isovist),其核心是遍历连续且无定形的空间,抽象出体现行为内涵的空间要素。像素点为空间之中的方格块,对应于人所占据的空间,一般对应于边长为0.8 m左右的方格块;轴线为最长且最少遍历覆盖空间的直线,对应于视线或行走趋势,而线段则是两两交叉口之间的线段,对应于行走轨迹或趋势;凸空间作为从每个局部点出发延伸出去所占据的最大空间,且任意两点之间的直线连线与其边长不交叉,对应于人们在空间之内聚集,两两之间可以彼此对视;等视域是从每个局部点向四周看出去、由空间边界和视线所围合的最大空间,对应于个人看周边环境的行为。对于整体空间而言,这些空间要素都可以抽象为一个点,而它们之间的交叉或重叠等则抽象为连接,共同构成了图网络[6]。

针对这些图网络,可计算连接度、控制度、整合度、选择度等变量(本文不进行详细论述)[7],从而揭示出空间结构。将这些有关空间结构的变量与社会经济环境等变量共同进行拟合或对比,从而分析物质空间形态与功能之间的关系,试图去解释空间行为、非空间机制、形式与功能互动等方面。此外,这些空间变量,或基于这些变量而形成的空间结构图谱,还可以被智能体(agent)所读取,从而模拟人对空间结构的感知及随之产生的行为反应。

2.2 空间结构的可持续性

基于大量的实证案例研究,空间句法认为城市空间结构本身也存在可持续性[8]。一方面,城市、地区、邻里、社区等各级中心彼此相连,共同构成了“无所不在”的中心网络,被称为“前景网络”,这对应于不同尺度良好的可达性,支持着城市微观经济的发展;另一方面,城市之中的住宅区街道以及附属设施等,共同构成了绝大部分道路或街道网络,其布局与社会习俗、文化环境等密切相关,对应于不同尺度下不同的可达性选择,这种网络被称为“背景网络”,表现出城市社会文化的多元性和丰富性。此外,城市空间结构本身还受制于地形地貌的影响,或者说城市空间结构的形成过程就是对地形地貌的表达。例如,平原城市偏向于较高比例的较长轴线与直角变化,而山地城市则偏向于较高比例的较短轴线与不规则角度变化。因此,人们对社会、经济、环境的平衡发展追求,将会以独特的空间结构体现出来,称之为空间结构的可持续性。

2.3 空间句法的TOD案例

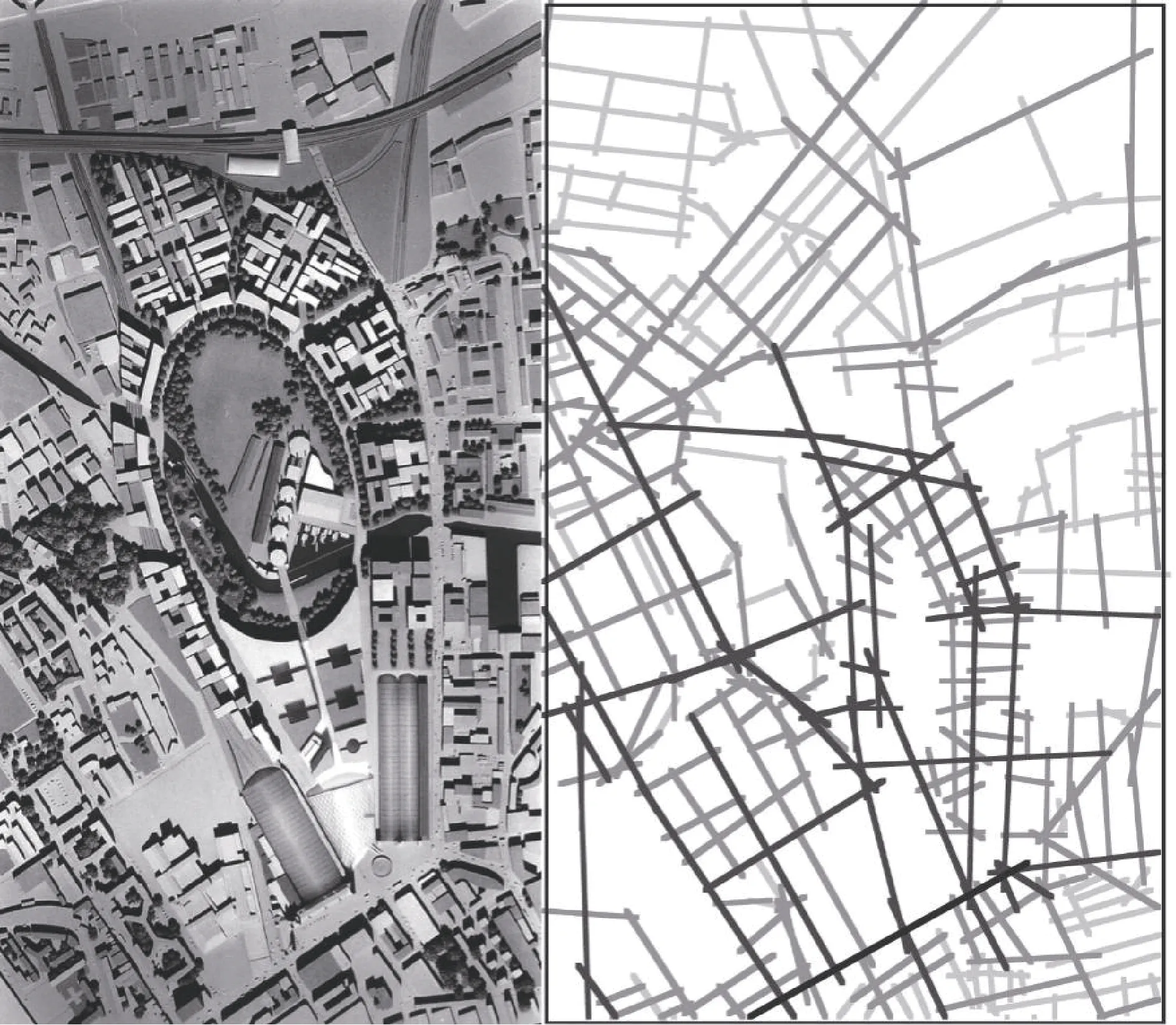

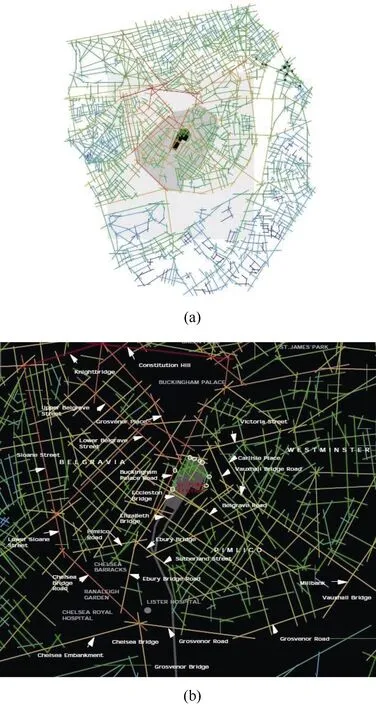

从本质上讲,这并不是用某个特定的图示去表达可持续发展的空间形态,而是用一系列计算去描述并解释空间结构的可持续性,从而更好地辅助空间规划与设计本身。对于TOD的设计,早在20世纪80年代,空间句法就被应用到伦敦国王十字车站的更新改造之中[9]。配合福斯特事务所等设计机构和当地的区政府,伦敦大学学院(UCL)巴特雷特建筑学院(The Bartlett)空间句法研究室在Bill Hillier教授的带领下,研究了车站与周边社区及其城市地区的关系(见图4)[9],其核心在于不再单独研究车站本身的布局和功能构成,而是延伸研究在城市空间布局下车站对其周边不同的空间所构成的影响,同时在动态之中检验不同出入口的设置、住宅与商务办公的配比、道路形式的选择等。因此,TOD图示中的5 min或10 min的示意性圆圈变成了从车站出发沿着道路网的覆盖情况,包括在这个范围内视线或行走的转弯次数,以及相关住宅或办公的数量或高度等,从而更为精准地刻画了车站与其周边的空间和功能关联。

图4 国王十字车站Foster的方案以及空间整合度分析 Figure 4 The Foster’s Scheme of King’s Cross Station and its integration analysis

之后,在TOD领域,空间句法的研究与实践发挥着有效的作用,同时也推动着其自身理论与方法的发展。一般而言,这体现为三大方面:节点与场所、超链接与小连接、个体随机体验与集体涌现结构。

3 节点与场所

空间句法的核心观点之一是局部的微小空间变化将有可能影响到整体空间网络的演变,而整体空间网络又随时制约局部空间的战术性调整策略。这与TOD的出发点有一定的类似之处,因为很多TOD项目试图以局部的车站建设或更新带动更为广泛的城市发展与繁荣。正如前文所述,早期霍华德的社会城市理论影响了伦敦市内的铁路站点布局以及对伦敦街道空间形态的塑造[1]。

3.1 站点内外空间的融合

空间句法的研究团体对TOD站点内外空间进行持续研究,其典型成果是2003年Thammaruangsri的博士论文《节点与场所:伦敦中心区铁路终点站地区更新研究》[10]。该论文提到的现象具有普遍意义,即绝大部分城市中的铁路线和铁路站点对城市街道空间产生割裂作用,那么这些铁路站点是否只是铁路进出城市的交通节点,是否有可能成为城市中活跃的场所中心(见图5)?这种“节点与场所”的争论源于1996年欧洲人文地理学者卢卡·贝尔托利尼(Luca Bertolini)对于欧洲铁路站点更新的研究[11]。这里所说的节点特指交通可达的节点,包括铁路网络的可连接性、公共交通工具的可获得性、公交进出频率等;而所说的场所则指城市的中心性场所,包括在步行范围内住宅、商务、办公、娱乐等多种功能的可获得性等。

图5 Victoria火车站及周边地区空间整合度分析图 Figure 5 An integration analysis of Victoria Station and the Surrounding areas

Thammaruangsri博士发现:类似Waterloo这样的区域性知名铁路站点反而只是交通节点,对城市周边活力没有太多影响,其自身的混合功能活力也较弱;而Charing Cross和Liverpool Street这些稍微小些的站点反而成为了城市的中心性场所,这反映出它们内部的空间布局与周边的街道结构形成良好的互动,不在于站点的规模,因而能够融入到周边的功能环境之中,特别是商业活动环境之中[10]。当然,车站本身及其周边局部的空间结构有助于车站有机会获得更多的活力;而商业设施(如咖啡店等)在车站及周边的合理空间布局,则更有助于车站活力的形成,并能吸引更多非交通出行的居民或游客。在国内最近的研究中也有类似的印证,如2020年张舒沁关于北京轨道交通站点周边行人活动的研究[12]。

3.2 区域与城镇尺度的不同可达性

对于节点和场所的辨析,2012年Akkelies van Nes将其推广到区域层面上[13],就北荷兰省的轨道交通站点规划开展研究,分析了300多个规模大小不一的站点及其与周边街道网络的空间关系,将站点划分为在各个尺度上可达性良好的站点、区域上可达性良好而城镇尺度上不好的站点、城镇尺度上可达性良好而步行尺度上不好的站点、城镇尺度上可达性良好而区域上不好的站点、各个尺度可达性都不好的站点。基于此,研究周边不同交通工具、不同功能设施(商业、办公、住宅等)、不同开发强度等与这些站点之间的关系,进而预测2010—2040年期间这些站点周边住宅的建设规模,从而在一定程度上预判这些站点是否有可能成为城市的中心场所。

3.3 可达性与使用绩效

2019年,Chen等继续讨论交通性节点和中心性场所的区别,不过更为关注其社会经济的内涵[14]。他们分析伦敦银禧线地铁延长线(Jubilee Line Extension)在伦敦道克兰区的站点及周边邻里的情况,发现站点与周边道路网的空间融合程度将会影响用地分布、商业设施布局、人口密度、房屋价格、就业与收入等社会经济因素。同年,张灵珠等也采用了“节点与场所”的模型,探讨上海中心城区的地铁站可达性与空间使用绩效的关系,强调轨道交通可达性、机动车可达性、步行可达性等多样化对商业空间流量、办公租金、住房价格等有协同性绩效的影响,从而提出了TOD均衡协同评价模型[15]。然而,局部范围与整体范围到底应该如何定义,在TOD中仍然值得探讨。

4 超链接与小连接

虽然很多空间句法研究关注的是二维路网空间形态,然而对于空间句法理论,在其早期就提出了宏大的设想,即自然地理空间、市政基础设施空间、房屋立面空间、社会经济空间、文化习俗空间乃至游戏故事与自然气候等非空间因素,将通过多层次的网络系统彼此联系起来,共同构成了“空间-非空间”一体化的多维度城市形态模型[5,16]。因此,从技术角度探索多维度的空间网络系统,一直是空间句法研究的方向,只是这些网络系统之间的连接有可能是难以界定清晰的,这也符合TOD本身往往作为“地上地下一体化”或“复杂空间综合体”的发展目标。此外,这也暗示了一个假设,即多个高强度开发的TOD将会聚集成为新的空间系统,具备某种超越传统二维平面展开的街道空间的“超链接”优势,即从一个TOD可快速到达另一个TOD,同时又能体验到每个TOD本身室内外的三维或多维空间的构成及其功能服务。

4.1 地下与地面交通网络的连接

在空间句法研究历史上,连接(link)非物理空间上彼此相邻的空间是一种技术方法探索,这体现在Axman、Axwoman、Depthmap、sDNA等一系列空间句法软件之中。显然,地铁站点并不是物理空间上彼此相邻的,那么模拟地铁站点彼此的空间关系,一度成为研究街道网络与地铁网络之间关系的一个突破口。特别是在2003—2005年之间,线段模型(segment model)刚刚得以提出[17-18],英国空间句法公司就展开了对地面街道网络的米制距离特征与地铁网络的拓扑距离特征的对比研究。2005年,Chiaradia等总结了他们的相关研究[19],认为伦敦地铁站点之间的拓扑关系也是影响站点进出人流的重要因素,而地铁站点构成的网络与地面街道网络融合在一起,将更好地预测站点人流量,只是地铁站点所对应的地面局部街道网络的范围需要更为精准的定义。

2012年,Stephen Law等试图探索基于拓扑几何的空间句法模型与基于地理分析的传统交通可达性模型之间的区别和耦合,将地面街道空间系统与地下地铁空间系统进行了整合,试验了米制距离、角度变化、出行时间成本等不同的“距离变量”,发现地面与地下整合的模型能更有效地预测地铁站点的进出人流量,并能更有效地判断出城市的中心,如金丝雀码头地区[20]。基于此,他们认为地铁系统作为区别于传统街道系统的新技术,明确地改变了伦敦中心区的空间构成结构,这也是现代大都市涌现的空间动因之一。

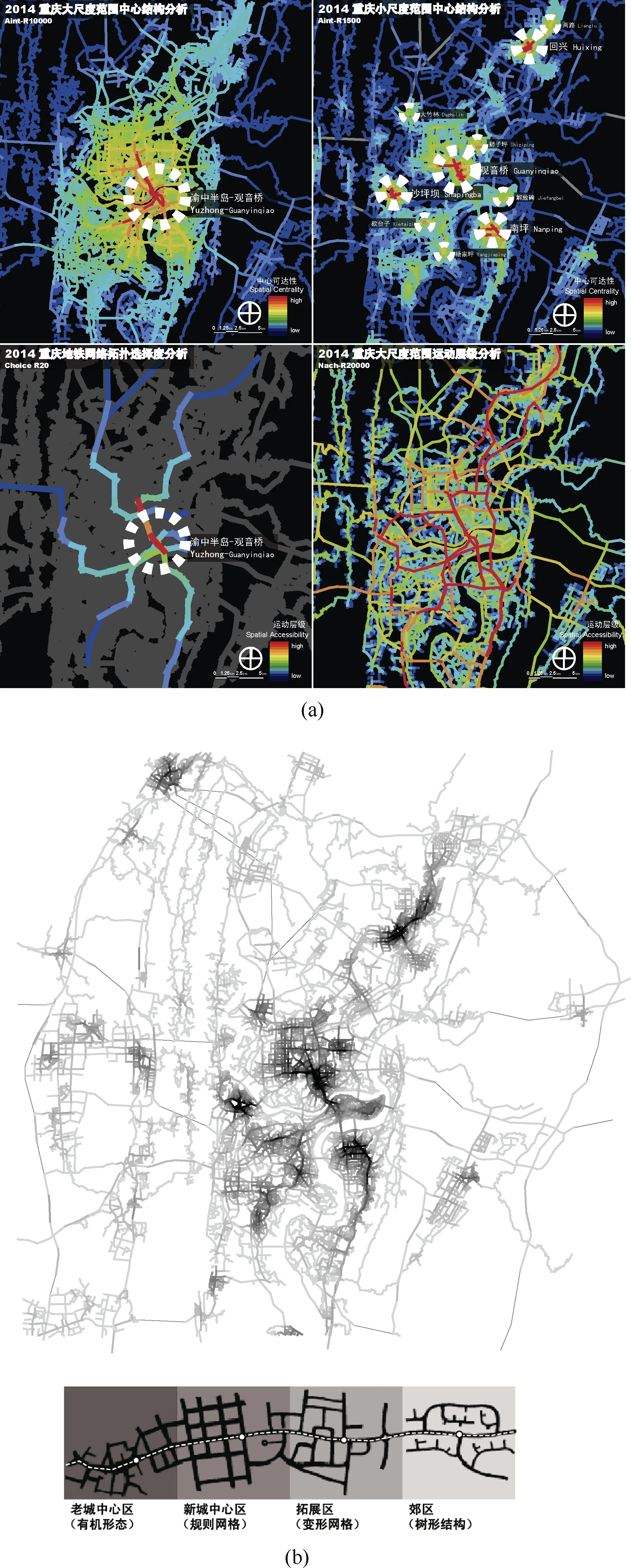

4.2 一体化模型的超链接

2015年,盛强等基于重庆案例,研究了公共交通站点之间的连接如何影响地面场所活力的情况,发现街道网络和地铁网络一体化模型比两种网络分离模型能更有效地预测地铁截面流量;同时,他们也发现,在一体化模型中,局部空间的吸引力与分离模型中地铁站点形成的拓扑网络,可共同形成地铁截面流量的良好预测(见图6)[21]。为此,他们提出了超链接的概念,即从一个地点瞬间到达另外一个地点,而忽视中间的过程。在某种意义上,这种地铁站点之间形成的超链接作用加速了城市不同片区或中心区之间的空间连接。2018年,盛强等对重庆、北京、天津的案例进行了对比性研究[22],发现在北京和天津的一体化模型并未比分离模型更好,反而将地铁站乘降量、500 m范围内的餐馆数量、500 m或1 000 m范围的局部空间属性等作为权重,加入到分离模型中进行计算,称之为复合模型,更能有效地预测地铁截面流量。在很大程度上,强化了站点周边局部街道网络与商业功能之间的协同关系。

图6 重庆一体化模型 Figure 6 An integrated model of Chongqing

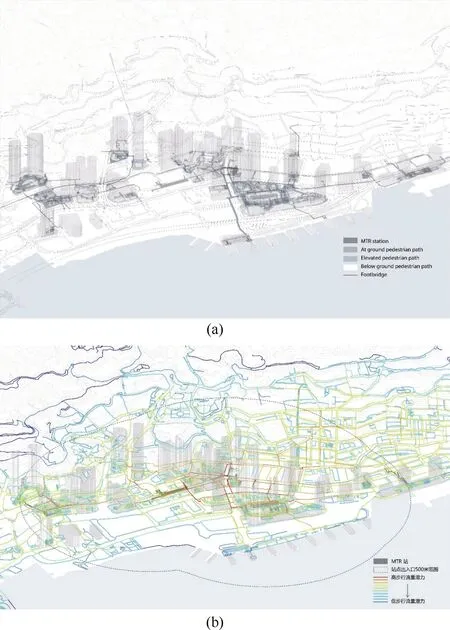

4.3 多层三维空间之间的小连接

与此同时,TOD之中也往往出现地面上高强度三维空间的开发,从而形成了“立体城市”,类似香港就是典型的案例。早在1998年,Alan Penn与他的学生们就开始研究高密度地区的多层建筑物的空间形态,采用连接(Link)技术将不同楼层关联起来,发现了如此的“多层空间句法模型”,在一定程度上揭示了立体的交通动线以及相关的功能组织[23]。他们强调,不同高度的空间结构之间彼此连接设施(如楼梯、坡道、电梯、出入口等)的位置,对于优化多层建筑物内部空间的整合尤其关键,将会影响人们的识路方式。

当然,这种探索在空间句法研究团体中较为频繁地出现,目的是发掘多层空间或三维空间的构成规律,其中TOD是典型场景。2003年,Gabay等研究了美国不同城市的多层高密度空间(包括地铁上盖物业空间),认为地面层作为多层空间的“空间整合中心”或“浅中心”,有利于多层空间结构的社会活力繁荣;空中走廊被设计为商业设施等,将会改善多层空间结构的整体可达性,增强社会功能的整合能力[24]。

2009年,Law等以香港中心区为例,从城市尺度上分析了多层的街道空间网络,发现垂直方向的变化作为一个因素,可提升空间网络预测人流交通的效能[25]。2019年,张灵珠等继续以香港中心区为例,更为精细化地考虑室内和室外的步行空间转换,以及楼梯、坡道、天桥、地下通道、公交站出入口等不同层的转换要素,建构了逻辑上的三维模型,这比传统二维空间句法模型更能有效地预测步行人流[26]。2022年,张灵珠等又进一步强调,三维模型能更为精准地揭示人们在诸如TOD这样复杂的多层空间中的空间认知方式,有可能改变空间可理解度或空间可读性的定义(见图7)[27]。不过,不同类型的连接或链接在认知中的重要程度,仍然是TOD多维空间的重点研究对象。

图7 香港中环地铁站及周边三维空间人流预测 Figure 7 The movement forecast of three-dimensional space in the Central and its surroundings of Hong Kong

5 个体随机体验与集体涌现结构

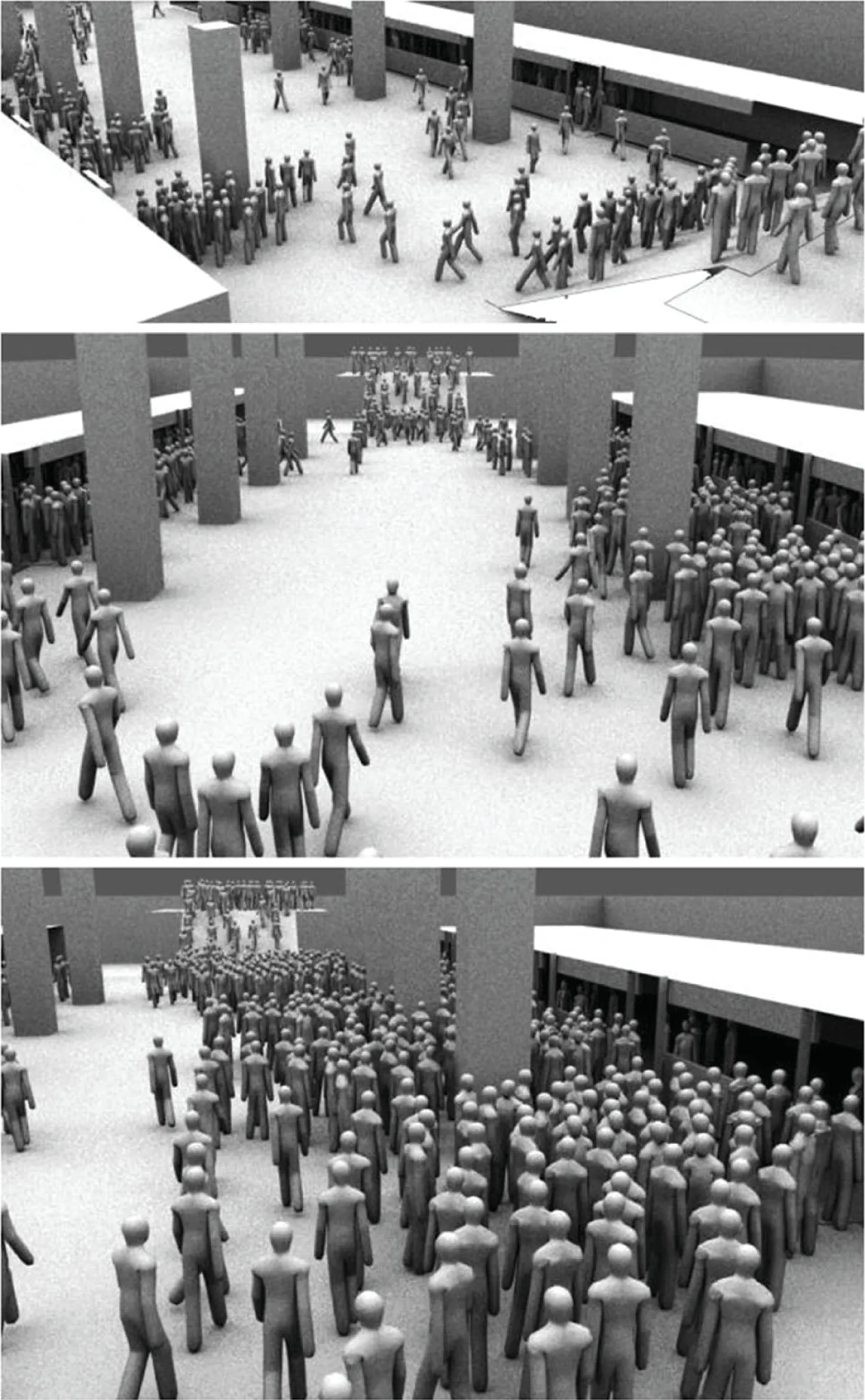

空间句法理论一直被用来探讨个体对于局部空间的感知和认知是如何形成“集体意识”中有规律的空间结构,有助于TOD空间建模与体验仿真。这体现在两个方面:一是个体随机地体验周边局部环境,而随该个体在空间的运动,这种感知和认知的局部体验将会在“头脑”中聚集起来,形成整体性的空间结构的记忆或再认知;二是每个人对局部空间环境的认知和对整体空间结构的再认知,将影响到每个人的行为模式或交流内容,进而构成社会性的集体空间认知以及伴随而来的集体空间结构。因此,空间句法关注个体层面上的随机空间行为与集体层面上的空间结构涌现。对于TOD室内而言,其空间往往较为复杂,影响着个体的随机行为模式;同时又依赖于标识系统建构出有秩序的空间认知系统,影响集体人群的行为方式,以便于安全疏散管理。所以说,空间句法对于TOD室内空间的研究与设计具有良好的启发作用。

5.1 智能体的视域体验

早在20世纪末,Penn等就开始研究智能体(agent)如何“认知”吸引点(attractor)和空间结构。他们将局部的等视域(isovist)、视线图分析(visual graph analysis, VGA)和整体性空间整合度等信息输入到智能体中,用于智能体的行走决策;且智能体每走3步,就根据其等视域的变化进行方向变化的决策[28]。根据这种研究思路,将等视域和视线图分析的结果与室内人流分布进行了相关性分析。类似TOD中铁路站点室内的人流组织和疏解研究,是该方向的重点之一。2003年,Thammaruangsri博士研究发现,Victoria地铁站虽然并未融入周边街道空间之中,但其内部的步行人流仍然受到了等视域和室内整体性空间整合度的影响,而其静态的人群则更受诸如出入口、站台、售票处等吸引点的影响[10]。2006年,英国空间句法公司就伦敦地铁站的人流进行了智能体(agent)模型的研究,引入了吸引点和智能体移动顺序等因素,发现出入口和站台之间的空间布局关系对于室内人流有较大影响,而内部的空间结构也对人流分布有一定影响。

5.2 众包智能体的涌现

2015年,杨滔等基于杭州武林广场的案例,研究了地铁出入口与大型综合商业体内部布局之间的关系,发现在地铁出入口位置不变的前提下,智能体(agent)受到综合体内部空间布局细微调整的影响,将会出现完全不一样的“智能体”人流分布,支撑商业旗舰店的不同布置方式[29]。2017年,唐明等认为,空间句法中的智能体(agent)只是建立了虚拟人与其周边环境之间的关系,而未建立虚拟人之间的社会关系(见图8)[30]。他们通过“众包智能体”方式,建立起智能体之间的简单社会关系,研究了车站、停车场、商业空间之间的人流分布关系,揭示了时间要素在车站智能体(agent)仿真中的作用,认为智能体(agent)之间更为复杂的社会感知与互动,以及相关建筑规范的输入,才能更为有效地预测到TOD内部的疏散路线等[30]。然而,个体的复杂性与对集体的简洁印象仍然是TOD建设需要权衡的重要因素。

图8 基于智能体(agent)的地铁站室内人流模拟 Figure 8 The Agent-based Simulation of Ped Movement in Subway Station

6 讨论

TOD本身作为高强度开发的地区,具有空间组织方式相对复杂、功能多元丰富、空间服务半径人性化等特点,这将在理论上建构起未来城市空间形态的新图景。然而,TOD是简单的交通节点还是活跃的场所中心,是跨越空间的超链接隧道还是多层折叠空间的精细化转换,是随机个体吸引点的体验荟萃还是引人入胜的复杂空间结构的集体呈现……这些都或多或少地刻画了真实TOD的某些景象,如TOD地区三维空间的用地权属与价值构成(见图9)[29]。而空间句法则提供了一种思考和验证的定量工具,从物质空间构成、交通出行模式、社会功能组合、人类行为感知等角度,描述这些复杂而有趣的TOD建构过程,寻求TOD所带来的空间价值溢出,优化TOD本身的空间体验行为。在这种意义上,空间句法不是静态的空间图谱描述,而是空间的动态行为创造。一系列的TOD在这种动态创造中得以不断演化,推动未来空间形态的不确定却惊艳地涌现。不过,空间句法的理论与方法也有其局限性,目前并不能完全用于揭示TOD的中微观空间行为与功能的内在规律,只能用于解释空间构成的模式选择。

图9 基于UrbanXTools的深圳妈湾TOD地区 多层用地模拟 Figure 9 The UrbanXTools Simulation of multi-level land uses of the TOD area of Mawan, Shenzhen